大三那年暑假我接了份暑期實習,其實我那時沒想過去打工,但學系要求我們實習過才能畢業。那就好吧,我心不甘情不願地比同學們晚了投履歷出去,結果今日你聽過的媒體比如立場新聞、獨立媒體、香港文學館、字花等等全都聘到我同學了,我還是兩手空空。最後我亂投履歷去了一家政府轄下的非牟利大廈工作,那是一棟十層樓的青年中心,每天看些未滿18歲(通常未滿10歲)的小孩亂跑。我負責慢慢走過去,叫他們安靜點,這裡還有人想安安靜靜睡覺和打手遊呢。

如果你想知道甚麼是狗屁工作(bullshit job)的話,這就是了。這鬼地方離我家兩小時車程,我每天九點準時來到辦公室打卡,打開email確定一如既往空空如也。其後我開始剪報,主管交給我的任務是每天去搜尋一下有沒有媒體報導過這棟建築,想當然不可能有,於是她就叫我印些有意義的新聞出來湊成一份文件。就我所知直到我離職那天她都沒看過。

早上搞定這事後,11點我會跟實習同事們巡邏這十層,意思是先到地下抽根菸轉兩場珠,然後散步到中午,吃完午餐後回到位子上打手遊,偶爾看看書。可能會有電郵吧,但急件不會寄給我,我隔天再看。那個暑假,我賺得比所有同學都多,我拿錢去刺了兩個青,左手右手。

畢業後我陸陸續續去過不同辦公室,能接受兩手刺青的工作也不會正經得去哪,於是通常不會像這個青年中心一樣全是隔間,大部分是一張桌子坐4到6個人。而這些工作也沒有餘裕能花錢請你剪報,你得把皮繃緊每天準備解決一大堆麻煩,小至回信說收到,大至幾百萬的補助,全部人都得擰成一團把工作搞得像解謎遊戲。這些公司講求KPI,講求效率,又或如我有位老闆常掛在嘴邊的口頭禪:這有甚麼意義嗎?值不值得?我也不算很知道,但是以適當的效率去執行老闆的意志(意義)就等於工作的目的。以上大概就是我這十年來學習到的事。

➤ 隔間地獄的誕生 關於效率,沒有比在實習時期待過的辦公隔間更有代表性了。那時我擠在一個小空間裡,前後左面都是隔板,右邊剛好是面牆的走道,主管坐在我後面可以隨時站起來看我有沒有在好好工作。但由於我沒有任何工作,每當聽到她站起來時我就假裝檢查email。廣東話叫這扮工,相信是我所有同齡朋友共有的經驗。印裔美國學者尼基爾.薩瓦爾(Niki Saval)的著作《隔間》研究的,就是這個分隔人類的狗屎是怎樣誕生的。

辦公室的歷史能回溯到近代的記帳房,一直到19世紀在美國漸漸成型,並在1950年代迎來了爆發期:戰後、嬰兒潮、摩天大廈、80年代經濟奇蹟等等,當然最重要是白領征服了藍領,大家都不想去工廠勞動,同時又想去管勞動的人,白領的黃金年代從此誕生。在美劇《廣告狂人》裡就能略窺一二。

不過早在20世紀初期,辦公室文化早已萌芽,包括辦公室政治啦、為了升職弄小動作啦、各自搞小圈子講壞話又一起討厭老闆等等,全都是辦公室的悠久傳統。有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有傷患,原來再早一點點,19世紀各地的記帳房早已催生出坐骨神經痛、近視、精神衰弱等問題,當然還催生出不想再打工了的《白鯨記》和《錄事員巴托比》。後來,《隔間》就記載了一個名為普羅帕斯特(Robert Propst)的發明家想要改善辦公室的痛苦狀況,而他提出來的解決方案名為「行動式辦公室」(Action Office)。

讓我們來看看對於行動式辦公室的描述:「大部分的辦公室設計考慮的都是如何將員工固定在辦公位,而『行動式辦公室』考慮的卻是如何讓員工『運動』起來。普羅帕斯特多年來思考著人類環境改造學,他認為身體的運動有助於白領工人腦子的運動——那無休止的充滿創造力的腦子的運動,兩種運動旗鼓相當。『行動式辦公室』的廣告中,員工始終處於運動中;廣告裡的人們很少坐著,而即使坐著時,也展現出一種『隨時而起』的動態。」

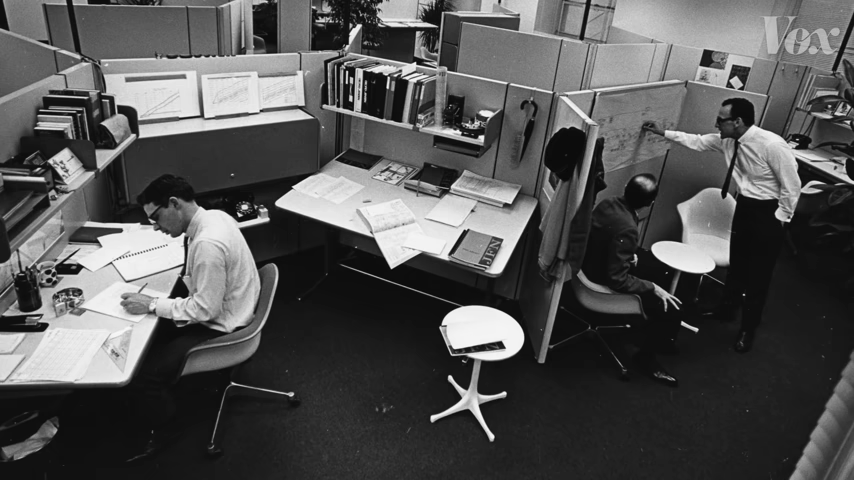

聽起來是不是很棒?那我們來看看行動式辦公室的廣告:

行動式辦公室(圖源:Youtube/Vox )

如果你是一個採購或財務部的主管,又或是在玩辦公室經營遊戲,你會怎樣處理這個設計?可想而知,首先不會有雜誌架,請努力工作不要偷懶。增加員工心情度的擺設放在辦公室中間輻射快樂度出去就夠了。然後是擺放位置,怎麼可能會這樣浪費空間?其後,行動式辦公室的善意很快就被磨滅掉,成了一堆實用取向的直角,擺放方法如下:

誰敢無緣無故站起來啊?這玩意叫隔間農場(Cubicle Farm),我大概就是坐在左後方那種角落打手遊。在1998年時,光是美國已經有4000萬人在這種「行動式辦公室」裡失去行動能力。普羅帕斯特說:「不是所有組織機構都足夠智慧和進步,許多庸人佔著管理者的位置,他們只知道採購一模一樣的辦公設備和家具,然後打造出令人極其難受的環境。他們搞出了一些小得不得了的隔間,然後把人們塞進去。那是些毫無生氣,像老鼠洞一樣的地方啊……」說了這話兩年後他就死了,恭賀新禧。

這些老鼠洞所對應的是效率,如果玩過像《雙點醫院》等等的經營遊戲大概就能理解了:最便宜的成本、最小的時間、達到最大的效益。而辦公室也是如此,關於管理學最有名的就是泰勒(Frederick Taylor)的論述了,以最簡單的話來說,就是去算效率:「為了保證所有工人都能最快最有效地工作,他僱用了專人用秒錶給每個工人的每項操作計時。觀察結束後,泰勒對每項工作進行了分解,然後給分解後的每個模塊設定一個標準速度。」想想看你上班時主管在隔壁拿著秒錶,算你要在三分鐘內回覆一個電郵吧,前提是有這麼多電郵要回的話。

泰勒的做法並不只是為勞動進行細分,畢竟流水線早就發明了,兵馬俑和金字塔也是流水線蓋出來的。泰勒所做的,是讓僱員屈服在一個體系之下,而這個體系的目的是「強制地提高效率」。而這後來就衍生了管理層的出現,畢竟,如果沒人管理的話哪有員工想這麼慘呢。後來,為了妥善提高效率,出現了惡名昭彰的人力資源部(human resource),以及發現只管一味鞭策勞工會產生反效果後衍生出來的「同樂日」、員工旅遊、尾牙等等以為能夠維繫關係的東西。其實所有人只想回家躺平。

很多事情,其實都是管理階層的自說自話,甚至可以說是一廂情願。隔間和效率是一脈相承的,以及所有管理層都想有自己的房間,方便在裡頭發號施令。然而,這就出現了一組矛盾:如果事實的確是這樣,為甚麼有那麼多人可以躲在隔間裡玩手遊上社交媒體發廢文?為甚麼效率至上的思維已經一百多年了,我們的工作還是這麼低效?當然,最主要的是:為甚麼我們那麼討厭上班?

➤ 狗屁工作的誕生 上班是有意義的嗎?值不值得?我老闆問的這兩個問題剛好切中核心,說起來我這幾任老闆全部或多或少都碰過些哲學,總是能問到些上班本體論的問題,往往令員工們大惑不解。當然,上久了班就會慢慢摸索出自己的哲學,但對於職場新鮮人來說,這些問題就指向老闆本身。相信不少朋友都碰過就連他自己也不知道在幹嘛的管理層,就像我實習時的主管,令人不得不問出:到底你在管甚麼?

美國社會學家格雷伯(David Graeber)在2013年時發表了一篇名為〈論狗屁工作現象〉(On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant)的文章,後來反應熱烈,Email都被炸爆了。導致他決定收集這些來信再加以思考,在2018年時擴寫成《論狗屁工作》一書,專門探討這個現象。以書中的定義來說,狗屁工作即為「完全無謂,不必要或有危害,甚至連受僱者都沒辦法講出這份職務憑甚麼存在,但基於僱傭關係的條件卻覺得有必要假裝其實不然,這種有支薪的僱傭類型就叫狗屁工作。」

在這裡,有必要為「狗屁工作」(Bullshit Job)和「屎缺」(Shit Job)做一個區分,屎缺是些爛工作,通常工資很低但是有意義的。比方說是出版社編輯,《隔間》一書更把出版業的屎況追溯到1930年代:「圖書出版業比其他大部分辦公室環境來得惡劣,因為這裡培養出一種『虛假的高雅氣質,許多員工在這樣的氛圍中自我欺騙,看不清現實。』哪怕在此行業中『大部分辦公室員工的收入很糟糕,』並且『常常要免費加班』。」

屎缺是大家都認為、而且員工也自認為有意義的工作,而意義可以當飯吃,收入像我一樣通常不會太高。與此相反,狗屁工作卻可能賺得比較多——想想我在青年中心賺的錢比去做記者的同學還高——但完全沒有意義,而且對人身心造成損害。格雷格為狗屁工作分了五類:幫閒(flunky)、打手(goon)、補漏人(duct taper)、打勾人(box ticker)、任務大師(taskmaster)。

以便理解,我們可以視這五類為一)大老闆直屬的五個祕書的第三或第四個,充場面用、二)電話傳銷員或開Line群組的,煩別人用、三)IT部那個看起來永遠沒睡飽那個,執屎用、四)跑一堆莫名其妙業績的,充門面用、五)叫你去剪報的,創造垃圾用。

我想最棒的例子莫過於我朋友M了。M有一個主管P,P在公司裡管一個空殼部門。這年頭空殼部門多得去了,各有各的意義和計算。正常來說這些部門是用來撈點錢或名利的,又或只是老闆忽發奇想覺得需要一個部門來處理些雞毛蒜皮的小事。但P顯然沒有這方面的才能和思考,只決定要讓M忙得靠北來讓他的薪水值回票價,於是M在公司那一年憑空生出一些文件、造些假帳、幫主管和老闆擦一些沒有意義的屁股,比方說當他們對客戶亂說話後他就要去道歉、替植物澆水、掃地、補飲水機的水,對外還得宣稱這家公司多有意義,儘管M知道這裡根本甚麼事情都沒發生。最後他直接裸辭,我始終難忘他離職後連皮膚病都瞬間康復的樣子。

M顯然是個打手、補漏人與打勾人的垃圾remix,補一大堆漏,以及滿足老闆們莫名其妙的業績要求去打一堆勾。格雷伯說,補漏人很難不察覺自己在做狗屁工作,而且通常很憤怒,這就無庸贅言了。「清潔是一項不可或缺的職能:東西僅僅放著就會積灰塵,平凡的生活起居也很難留下不需要整理的痕跡。不過,要是有人製造莫名其妙、不必要的髒亂,任誰來打掃都會火大。」補漏人通常都幹不久的,我也建議大家如果還在做白工的話,趕快辭職,世界很大,賺少一點也比拿錢看心理醫生和物理治療好。

換言之,很多工作都是一場假扮的遊戲,比如說當我實習時,我假扮有在工作,主管假扮把任務分給我了,大家其實假扮的是這份工作是有意義的。比如說,M假扮自己勤於且熱愛工作,P假扮公司運行得很順利,大家假扮的是這個空殼部門是有意義的。管理,問題始終出於這個近兩百年來變得越來越僵化的詞,從行動式辦公室的願景壽終正寢這個案例裡,我們就能看見「在複雜組織裡,將管理主義的意識形態付諸實行,才產生了狗屁工作,跟資本主義本身無關。管理主義落地生根,隨之而來是一整批職員,他們的工作是維持管理主義的碟子轉個不停——策略、績效目標、稽核、檢討、考核、更新策略……」

這年頭要怎麼打仗呢?想想看你移動一台坦克時要填多少份文件吧,路線圖、應急路線圖(第一份是有用的,後面三份是業績用的)、士兵表單(最可能坐上去的小隊,第二隊可能的,排夠十隊)、燃油報表(不同公司要比對價格)、零件檢查(外包給狗屁公司做)、出發前打勾、抵達後打勾、打勾完要弄成excel(不只一份,因應主管不一樣要調整格式與用詞)……想到這點就為那些填表的員工深感同情,他們通常是最希望核子戰爭的人,因為那樣他們就能從人生放工了。

➤ 作為社畜的我的誕生 當我今年終於再次做全職工作,以及跟不同開始投身職場的朋友聊過後,總會碰到一個問題:作為一個上班族,你是被買下了人、買下了技能、或是被買下了時間?由於來了台灣後身邊的朋友多為研究所同學,大家都老大不小臨近三十才第一次去上班,通常直觀的答案都是「被買下了時間」。但這個回答其實很可疑,因為時間是怎樣才能被買賣的?時間即是金錢?所以如果業績提早達標了,人還是得在辦公時間繼續假裝在工作,就是這個意思嗎?我去問他們,他們思考了一下,向我表示這就是正常而不盡完美的職場生態。

格雷伯描寫了這個怪異的現象:工作者的時間不是他自己的,而是屬於買下時間的人。只要員工沒有在工作,他就是在偷某種東西,而僱主為了那樣東西付了一大筆錢。根據這套邏輯,怠惰不是危險,怠惰是偷竊。

實在是罪大惡極了,管理層由這種觀念出發,讓所有人繼續坐在辦公室裡假裝他們有在做事。也許管理層都是傅柯與巴特勒(Judith Butler)的信徒,只要讓員工多多做事培養出做事的慣習,他們就會身心靈屈服於管理主義的規訓淫威。只不過,事實是所有人都會偷懶,沒有人在工作時不上社交媒體,並在下班前十分鐘才把工作上繳。《隔間》記載道:早在1920年代,就有些科學家想研究燈光與工人效率之間的關係。研究的假設是這樣的:燈越亮,人越快。結果實驗的結果有時是燈光亮,工人效率差;有時是燈光暗,工人效率高。研究員們百思不得其解。

最後的結論是:當研究員看著工人時,工人的效率會變高。除此以外管他去死。

但深層次的問題其實是,工人被買下來的是技能與勞力,他們習慣的是間歇式的工作方式,就如季節,正常的人類工作模式是劇烈噴發能量,然後放鬆,再慢慢加速到下個密集階段。但管理層出現後,上班那10個小時都得按一個標準來做事,這違反人性。不過,「在18世紀走向19世紀的過程中,從英格蘭開始,舊時間歇的工作風格越來越被時人視為是某種社會問題。中間階級逐漸認為,窮人就是缺乏時間紀律才會是窮人;他們浪擲光陰那副渾不在乎的模樣,就跟他們把錢賭光時如出一轍。」

疫情過後,在家工作大幅激發了這種管理的恐懼,所有員工都在家工作而且順利達標,那主管們還能拿秒錶和燈光去算些甚麼呢?事實上,公司還是可以運行下去,反而是主管的意義沒有了,因為其實很多事情都是不需要管的。

在這種情況下,文化工作反而迸發出了生機,因為這些人首先有著「虛假的高雅氣質,許多員工在這樣的氛圍中自我欺騙,看不清現實」、「大部分辦公室員工的收入很糟糕,常常免費加班」,因此他們的人生一分為二成了一組齒輪,讓個人生活與工作成為一組相互推進的機器。

在疫情之前這種工作模式已經存在了,但大多是記者,但現今由於辦公室的失能與主管階層的廢冗化,職員的動能反而在辦公室的弱化後被解放出來。這可以說是游牧與建制之間的動態關係,也能說是對管理主義比出的一根中指。工作的事情做完了,意義的滿足感得到了,隨後的時間我就躺平做我自己做的事,並在其中榨取一些專屬於我的意義。這些意義又能回歸到上班時需求的創意輸出,周而復始。

在今年年初,剛剛接手出版社工作的我在勉強趕上業績,那時一個月要同時出兩本書,但我實在是力有不逮,最後公司決定花錢找個實習生來幫我校對,開的是兩個月的全職價碼,我敢說以她大學一年級賺這個錢肯定也是全系第一了。但我實際操作時才發現,除了校對外我實在沒甚麼好交給她,畢竟我手上的工作全部黏成一坨,如果要交接還得花額外時間。價錢開得太高了,我想了想,那應該給她做些甚麼呢?

但這又回到了那三合一的問題了:公司是買下了我們的人、技能還是時間?如果她被買下的是校對技能,那在此以外也實在沒甚麼好做。最後我決定甚麼都不幹,後來才知道,我避免成了「五大狗屁工作」中的任務大師:憑空創造一些狗屁來營造公司有在辛勤工作欣欣向榮的假象。願她記得曾經幸運逃過一劫,差點就成了狗屁工作假大空意識形態下的亡魂。

所謂的工作,就是在借來的地方、借來的時間當中扮演一個職員。有甚麼意義?值不值得?辦公室一詞的來源,就是拉丁文中的責任(officiis),所以辦公室一詞暗含的就是一系列責任的意思。而古羅馬哲學家西塞羅認為Office就是適合你的、與生俱來的義務。由是,當一個掌控著Office命脈的人來問你做的事有甚麼意義時,你就已經失格了,只能回答:生為職員,我很抱歉。●

作者簡介:沐羽

身體有書》4種結合閱讀的身體練習 :動起來讀《螺旋舞》《抱抱》《山茶花文具店》《東萊博議》

企畫|雲門舞集舞蹈教室

文字編撰|陳苓云

平面攝影|蔡傑曦

➤思緒卡住,往往是因為身體僵硬了:讀《螺旋舞》

「打開身體的結,就能鬆開腦袋的結。」

前雲門舞者周章佞,現任雲門教室教學研發老師,將近30年的身體工作經驗,她深知:思緒卡住,往往是因為身體僵硬了。

「邊動邊思考,讓全身感官與大腦的溝通活絡起來,解決問題的效率,比坐著思考更好。」

怎麼動?最簡單的方式,將意識放在脊椎,從身體的中心出發,畫出「無限∞」的形狀,你現在就能試試。「腦袋是身體的一部分,思考是全身感官接收資訊、輸入匯流的結果。用不同的方式動身體,能打開不同的思考角度,看見更多選項。」

➤擁抱的動作,能提升對恐懼的抵抗力:讀《抱抱》

「抱一下!勇敢做出選擇的自己。」

雲門教室小桃老師說,擁抱可以增加勇氣變得開心,是最直接傳遞溫暖與愛的方式,也是每一堂生活律動課程會做的事。心理學上以「子宮效應」來形容「擁抱的力量」,被暖暖的體溫包覆著、保護著,是生命安定、穩定成長的力量。醫學研究也發現,擁抱帶來的觸覺接觸,能增加「帶來愉悅、安定感的血清素」,以及「增強自我肯定的腦內啡」,進而強化免疫力。

打開身體,擁抱自己,或身邊的人,一個簡單的動作,便能接住自己、撐住彼此,讓生命的選擇不受恐懼驅使,活出自己的答案。

➤改變使用身體的方式,讓心保持年輕:讀《山茶花文具店》

「還記得剛學會走、學會站的喜悅嗎?」

小說中,主角第一次學寫字的情景,讓雲門教室文菁老師想起每一堂「生活律動」課程,都是對身體重心、力量控制的重新探索。「想像身體是一支筆,在空間中畫一個圈。」看似簡單的指令,卻是全新動身體的方式。於是剛開始,身體的線條歪七扭八,畫出的軌跡一點都不穩定;越是想畫出完美的圓,越是呼吸紊亂,動作畏首畏尾。

「唯有先放下對完美結果的執著,才能全然投入用身體創造的過程,漸漸掌握收放力量的協調感知。」

➤記得,你想找的答案,都在自己身上:讀《東萊博議》

「你想找的答案,都在自己身上。」

外形不動,專注自身的撐展與穴位呼應,在深沉呼吸中,感受這不動之動。練功結束前的站樁,是雲門教室桃子老師與自身宇宙對話的幸福時刻。

「一樁不動,內裡感受卻氣象萬千。正如近日讀南宋理學家哲理散文集的醍醐灌頂:一切福德,俱足在我。是我們迷於外務,不能拾得,庸碌汲營,忘卻自身寶藏。」

只有在靜態中感受、完備自己,才能把外在動態的招式做好。再忙,也要每天和自己的身體說說話,確認前進的方向,是否心之所向。●

4種結合閱讀的身體練習 :動起來讀《螺旋舞》《抱抱》《山茶花文具店》《東萊博議》

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量