今年夏天,資深音樂人奇哥全手工完成並出版第一本商業漫畫《身心靈大全集》,書末並附有同名唱片專輯。盛夏的尾巴,我們邀請奇哥和相識20多年、同屬理念優先的瀟灑風象音樂人馬念先,一起到西門町重溫往日情懷,談談彼此擇善固執、未曾妥協的音樂創作價值觀,也聊聊奇哥身為唱作人與漫畫家的斜槓生涯,以及對於身心靈保健的良心建議。

日正當中,曾經有一頭雄獅鬃毛般自然鬈中長髮的奇哥,以讓人耳目一新的造型俐落現身。編輯團隊請教他,該如何稱呼馬念先才能避免生疏又不失敬重:「馬老師?馬先生?」總之不能跟著奇哥喊「馬尿」!奇哥淡定回答:「馬哥。」話剛說完,高䠷的馬念先就友善揮手出現。兩人不約而同身穿牛仔褲,毫無違和地融入青春氣息飽滿的西門町。從見面那刻起,奇哥與馬哥談笑風生,一路上走到哪說到哪,有如踏進雙人駕駛艙,用旁若無人的熱絡談話與外部世界保持距離。

馬念先熟門熟路,向眾人介紹年少時常去用餐的萬年大樓美食街小店(奇哥:「你不覺得我們可以去那邊演台版《孤獨的美食家》嗎?」),又帶大家直往據說最好逛的4樓。接著,走到中華路佳佳唱片行,穿梭2樓與3樓,愜意翻看專輯。行至雪王冰淇淋歇腳時,馬念先忽然想起,十多年前奇哥宣告要重新提筆畫漫畫時,送了他一幅馬哥奇哥版「王哥柳哥遊台灣」聖誕節慶圖,現在還在他家小心珍藏。馬念先讚許說:「那張圖跟現在差非常多,(奇哥)現在是真正投入了。」

➤漫畫,是用紙筆給世界的一記Punch 本名蔡坤奇的奇哥,退伍後投身音樂圈,彈貝斯、刷吉他、當主唱都在行,後來更上一階,當錄音師和製作人都做出口碑。在個人網站上,奇哥的自介並列著兩種身分:唱作人/漫畫家。《身心靈大全集》濃縮了他在音樂和圖像創作長路上的沿途收穫,抽取過往與他人交會的深刻回憶,以及他研讀《道德經》後腦內孵化的奇思怪想與個人詮釋,以輕鬆逗趣又有點ㄎㄧㄤ的敘事風格化為寓言漫畫。

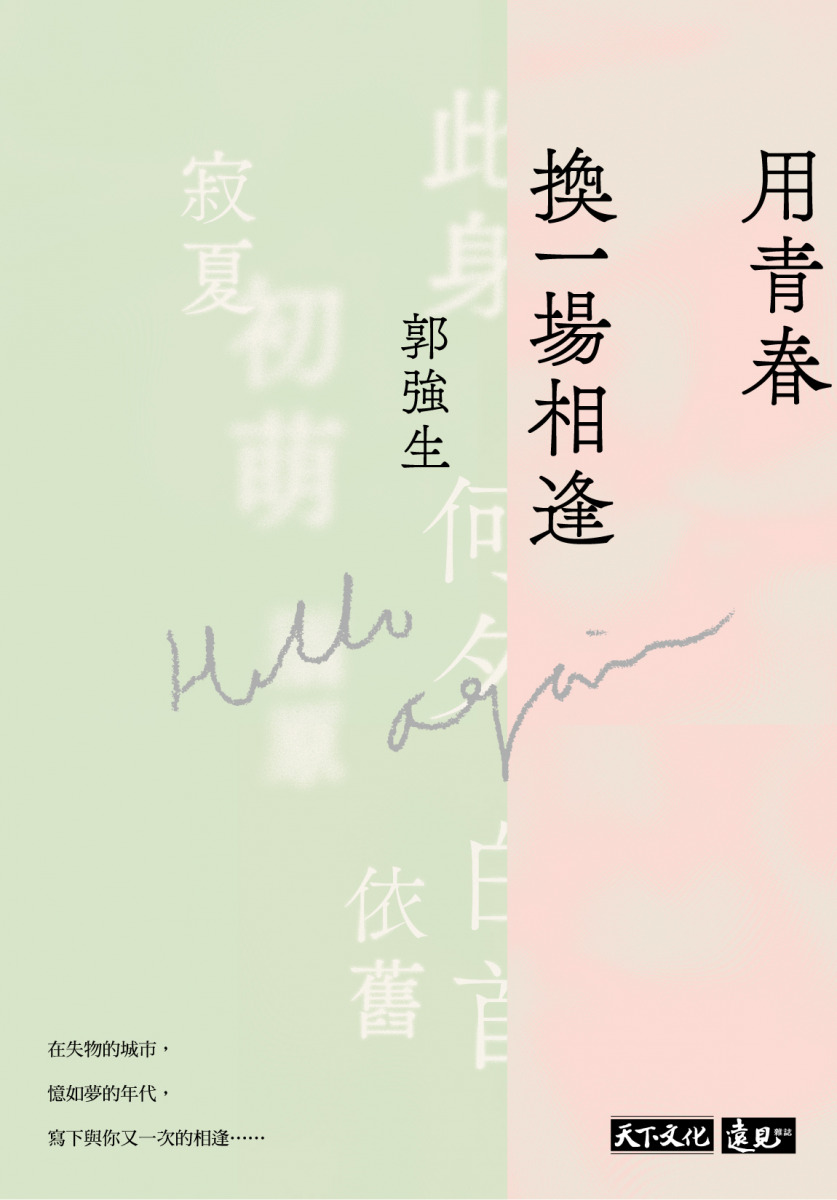

「身心靈三部曲」大禮包,最前面的就是《身心靈大全集》漫畫(還有隱身在書末的專輯)

近兩年奇哥持續研讀《道德經》,不抱任何目的,反而讀出興味來。他給《道德經》的評語是:「有時廢廢的,帶點hater酸民的口吻,有時又正向超脫到不行。」打從一開始,奇哥就希望將兩年來的想法,轉化成龜兔賽跑般沒有太高門檻的簡單故事。「漫畫是最簡單的,內容也不能太硬,因為經文其實滿深奧的。」

〈眼境.眼鏡〉就是一則對應到「大象無形」的短篇。男主角撿到一副眼鏡戴上後,整個世界頓時天真可愛了起來,「不論走到哪,看到的人都變成嬉鬧的孩童,偶爾摘下眼鏡反而會有點暈。」直到眼鏡被打碎後,他才赫然發現鏡框底下的一行警語。

為什麼最宏觀的現象彷若不存?一如奧坎的剃刀揭示「假設最少的解釋,往往最接近真理」,越是深遠的智慧與道理,越是難以形容與估量。這樣看似矛盾的觀點,卻帶來安慰,讓奇哥達成與自己的和解。當我們能認知到拋向外界的眼光與投射,內心所認定的真實未必如是,或許並不是對這個世界有什麼天大的誤會,而可能只是大智若愚。

《身心靈大全集》結合漫畫與音樂,定位為「一本可以聽的漫畫書」。這並不是奇哥第一次發表漫畫作品,早在2011年,他就揪了5位業餘漫畫愛好者,獨立出版kuso感撲面的《儂民曆》;2014年推出記錄學運,情節懸疑富有哲思的漫畫小誌《奇點》。翻開慢工文化以「亞洲紀實漫畫刊物」為主旨的《熱帶季風Vol.1》,也能瞧見奇哥融合獨自走跳各地巡演的移動經驗,繪製的奇想短篇漫畫〈掀開後車廂〉。

我們問奇哥,畫漫畫和做音樂有什麼不同?其中的樂趣是可以比較的嗎?他說:「兩種創作對我而言都是很快樂的過程,但畫圖的快樂更單純。」做音樂是根據個人聽覺美感,與多方討論協調的成果,最後呈現未必是自己喜歡的。反之,「漫畫是一種自我表達,別人認定的美醜對我來說不重要。我畫出來就是存在,如果找到一種比較自在的創作方式,就會繼續維持。」

不過,奇哥坦承自己還是比較老派,認為故事鋪陳得要有「起承轉合」、明確的Ending,避免讓讀者似懂非懂。說到這,他關切地問《身心靈大全集》的故事會不會很難理解?看到我們搖頭,奇哥露出放心的神情。

(取自銀河網路電台)

幾年前,奇哥曾在臉書 寫下心聲:「我承認這半輩子以來,大多是靠著取悅別人而存活下來。想想,如果能再一次選擇職業的話,我想要當一個拳擊手,想要感覺臉骨在拳頭關節爆開的滋味。老子可不是來取悅你的喔~」

畫畫對他來說,就是用紙筆來練拳擊,自私但愉快,「就像一個punch。」說這句話時奇哥眼神堅毅,彷彿可看見他氣喘吁吁、全力畫出「創作修羅道上汗水與淚水的結晶」,微笑痛擊全世界,同時卻展現極力守護內心價值的勇氣與溫柔(彷如2008年自然捲《破捲而出》專輯封面)。

➤好玩,還可以更好玩

大學玩團、退伍後對音樂熱愛不減的奇哥,進入魔岩唱片擔任製作助理,開啟了與糯米糰主唱馬念先認識的起點。不過,奇哥在此之前就是糯米糰的歌迷,還曾在表演現場主動上前擁抱。「糯米糰整個可以涵蓋90年代的精神,」說起糯米糰,奇哥眼中仍煥發光采:「超有特色——是人的特色,不是打扮出來的。」

在錄音設備正要邁向全面數位化的時代,馬念先跟打理錄音室的奇哥聊音樂,兩人發現彼此對創作的思維與價值觀一拍即合。除了製作音樂的摸索、對器材載體的不預設、不抗拒,更關鍵的是,他們同樣追求純粹、有趣的音樂性,也具備想做就做的行動派精神。

馬念先跟奇哥都不太追求名牌光環加持,「我覺得不需要什麼都做到很大、很複雜或很厲害,只要做到你自己喜歡、覺得對的狀態就足夠。」奇哥認為,比起為了達到流量目標而迎合大眾包裝形象,或為了高利潤而妥協、失去挑戰世界的尖牙利齒,「好玩,想做這件事,以及行動過程帶來的爽快感」,才是他們渴求的。

忠於自我的原則,也貫徹在兩人合作的「Project Early」之中。

2005年開跑的「三十而立」( Project Early ) ,是年近30歲的馬念先與奇哥以「而立之年/Early」諧音哏命名的10年限定音樂特別企畫,馬念先負責發想和對外找贊助資源,奇哥評估可行性、進行音樂製作。

第一輯《Project Early Project Early 2

2017年,奇哥在臉書 表示:「Project Early應該是最有創意,但賣最差、做最爽的一次組合。不按牌理出牌的我們都幹了那些好玩、有點蠢的事。」如今奇哥回過頭來看:「其實我們做得滿成功的,但還是比人家早了一點。」即便結果不如預想,至少好好玩過一場,沒有後悔。

16年前奇哥與馬念先撰寫的《Project Early 2

「在取得容易與酷炫的包裝宣傳下,人們似乎忘記了音樂本身才是這些科技產品誕生的主要原因。我們並不是反對科技的老古板,只是希望大家在享受科技帶來便利的同時,不要忘記這些工具的角色。時代進步,這些科技產品的替換速度會比以往更快,而真正無法取代的還是音樂本身……裝在全世界 ipod 裡的重要元件有一半以上來自台灣,那裝在 ipod 裡的音樂及想法呢?」

《身心靈大全集》裡的〈我的S.G.〉,奇哥藉著爆炸頭主角韓吉米抒發對流行音樂的看法:「技術很好,但對我來說好像少了點原生趣味。」他強調那種原生是指Raw的狀態,就像80年代的獨立樂團,往往是一群沒受過太多正統訓練的人組成:「過去有些東西都拐瓜劣棗,不像現在這麼乾淨整齊,但很有味道。」

演算法風行的當代,網路使用者的消費習慣、關注對象與喜歡內容無不被記錄到大數據資料庫中。樂團若順應市場潮流迎合聽眾、制訂行銷策略,曲風難免會受影響。馬念先說,音樂數位化有它實用的好處,不必抗拒,但是,當取得素材變得方便,反而會讓音樂的風格同質性越來越高。

奇哥也補充,數位化音樂製作起來效率快,加上參照大數據的結果,當然都很漂亮、不會出錯,但也不容易做出特色。反觀還沒從類比跨到數位的年代,資訊分享的管道不多、比較封閉,音樂創作人大都從自己的內心出發,「那個美感聽起來就會不太一樣。」

我們忍不住問:那麼,做音樂最重要的究竟是什麼?奇哥與馬哥對看一眼,馬念先率先開口:「一開始好玩嘛,你做下去之後就發現——」

「還可以更好玩!」奇哥一臉頑皮卻真誠地無縫秒接話。

➤喜歡醜東西、相信人與人之間情感交流的老派浪漫 不願譁眾取寵、堅持自我風格的性格,同樣表現在奇哥的圖像創作方法上:整本《身心靈大全集》都用色鉛筆、水彩手繪,對白和書末附錄的歌詞,也是一筆一畫親手寫上的。「我也可以畫得很精緻,但沒有太大意義。我希望還是有犯錯的空間,醜東西後勁會比較強一點。」奇哥想起什麼般連忙補充:「其實不是真的醜,只是一種比較。」

他翻開《身心靈大全集》,帶我們細看漫畫內頁:保留粗糙感的線條、無論黑白或多彩都自成一格,散發濃濃80年代感、老派卻和諧的用色。在看到〈我的S.G.〉首頁時,我們詢問牆上五官清秀的女子,是奇哥年少時的戀愛對象嗎?他搖頭莞爾一笑,隆重介紹:這是昔日被稱作「擋泥板女神」的日本女星中森明菜。

〈我的S.G.〉故事主角韓吉米,房間牆上是日本女星中森明菜海報(取自奇哥臉書、Carousell、MyMusic)

〈我的S.G.〉除了音樂人阿米哥首尾相銜的感情發展,最吸睛的就是居住在都市邊陲臥虎藏龍的人們:堅持只彈唱葉啟田的大叔、傳聞中輕功了得的太極老人、逢人就看手相算命的老伯、燒一手好菜的阿姨,都在樸實的畫風下栩栩如生。自陳從小生長環境並不太富裕的奇哥表示,社會新聞常用窺探、憐憫的視角看待相對弱勢、邊緣的群體,然而奇哥認為「裡面的人都超有趣!」在互助精神下,表現出強韌的生命力。

〈我的S.G.〉描繪有趣的國宅居民,並偷偷置入馬念先的分身「馬利先」(慢工出版提供)

《身心靈大全集》的封面與封底圖,是阿米哥穿著澳洲搖滾樂團AC/DC團T,穿越斑馬線走向對街的日本潮衣品牌Scoop Boys,還有旁邊的淘兒唱片(Tower Records)。奇哥透過阿米哥的故事,綜合了記憶與想像中的西門町,也「埋針」般留下個人生命經驗裡,重要性無可取代的人物與紀錄。

問奇哥新書中最喜歡的作品是哪篇?他毫不猶豫喊出〈Poo Man〉。雖然同樣以守護世界和平為己任,〈Poo Man〉的主角卻與其他超級英雄截然不同——他必須讓自己被動物吞食,經過消化系統後排泄出來,才能獲得與該動物相符的能力;被不同動物吃掉排遺出來,就會多一種超能力。奇哥笑著指向展翅高飛的Poo Man說:「他很陽光啊!但眼神死。」創作這篇漫畫時,奇哥水彩與色鉛筆並用,提高色彩飽和度,讓這篇格外五彩繽紛,最後也迎來出人意表的結局。

認為動物比人好溝通的奇哥,最喜歡的漫畫是〈Poo Man〉(慢工出版提供)

高中時期,熱愛漫畫的奇哥曾投稿過短篇漫畫比賽,「18頁那種。」結果,回信上寫著:請多多努力,多多加油。「我其實也知道自己畫得很爛,但還是會想要投稿試看看。」當年的投稿少年面對制式回絕信,失落的心情可以想見。那麼,是什麼讓奇哥重拾畫筆呢?

令人意外的,使他重燃動力的竟然是一本翻譯小說《殘酷天才》。小說主角失蹤了,生死成謎,卻留下滿滿一房間的畫。奇哥邊說邊用手比畫:「一箱又一箱的畫,就像那個保姆薇薇安.邁爾(Vivian Maier),把拍過的底片都藏在皮箱,有人拍賣發現幾萬張底片,才知道生前她其實一直在攝影。」奇哥當時為《殘酷天才》留下作品的情節所感動,於是提筆迎向創作欲,為自己而畫。

漫畫出版過程中,奇哥和慢工總編輯黃珮珊進行過不少交流討論。來自編輯角度的建議,奇哥多半都會接納,除了一點——對應到《道德經》中心思想「上善若水」的〈球〉這篇,必須放在最前。

〈球〉描繪臺北盆地半空出現巨大的不明水球,引起全世界瘋狂關注,不但成為打卡景點、名嘴節目的話題,甚至NASA都派出太空人來臺潛入試探成分,一番喧騰後水球再度消失,也被人們淡忘…… 本篇始於題字「上善若水」,終於結語「萬物生於有,有生於無」,具現了《道德經》的核心宗旨。

(慢工出版提供)

➤用最簡單的狀態活下去,享受那個過程 「今年我也滿50歲了,《身心靈全集》算是一個回顧、一個註腳吧。」

奇哥透過音樂與漫畫,完成了身心靈三部曲:一開頭《身心靈不全》憤慨批判虛偽浮華的世態,接著是刻畫中年失婚命題的《身心靈不全之鬼打牆》,最後以《身心靈大全集》回顧不同生命階段。時間浪潮來回拍打,人們逐步收整與縫合身心靈,練習返璞歸真,一如《道德經》蘊含「無」跟「鬆」的核心概念。

聊到身心靈保健,馬念先說身邊很多人都對養生很講究,各有派別。身體不舒服,就會想要藉由理論、依靠外物的進補來調養,但他傾向自然派:「用外在的東西去撐,不是又多了負擔?」好好吃飯、睡覺、運動,身體或許就能自然調節、恢復平衡。「自在一點簡單就好。」

奇哥則提到自己嚮往《神奇大隊長》電影裡的生活狀態:一對夫婦帶著6個孩子,在荒野裡過著自給自足的日子。他們徹底脫離資本主義運作的社會,身體力行地教導、訓練孩子在山裡自力更生的種種技能,與自然共存。「這大概是現在的我所認為的烏托邦生活。活下去就是那樣,用最簡單的狀態活下去。」

奇哥曾經著迷騎單車、跟車隊,但那已經過去了。「最近喜歡什麼都不做,什麼都不做超屌。」無並不意味著什麼都沒有,在不過度追求、適度保留的原則下,反而隱含無窮潛力。奇哥說:「其實我做這些,都是在享受那個過程。」

如果有人覺得不夠好,那就坦然接受現在自己程度不好,但奇哥相信持續努力,結果會越來越好,終將水到渠成。比如睽違多年後,他再次自我挑戰逐格動畫,以每天推進成品幾秒鐘的速度,完成4分鐘半的〈我是老皮〉MV,手作創客精神表露無疑。

VIDEO

最後,有什麼想對讀者們說的嗎?奇哥拋出犀利六字小帖:「多讀書,少放話。」他感受到現在台灣社會有一股急於表態、互相筆戰的網路風潮。「凡事不用急於一時,不一定要急著馬上就發表意見。」他誠心呼籲,在資訊爆炸的時代,比起你來我往的攻擊,不如靜下心來,好好讀完一本書。

「萬物生於有,有生於無。」在身心靈系列告一段落之後,我們期待未來還有更好玩的創作(許願馬哥奇哥攜手合作,再造經典)。

➤後記:奇哥馬哥眼中的彼此 編輯團隊私下追問,這麼有默契的兩人,認識到現在曾吵過架嗎?我們預期聽到衝突後重修舊好的故事,卻被馬念先與奇哥潑了一大桶冷水:「沒有。」

那最欣賞彼此什麼地方呢?

奇哥欣賞馬念先「對人很誠實,不會太市儈。」身為音樂製作人,奇哥養成了讀空氣的技能與柔軟身段,然而,他很敬佩馬念先直言不諱的個性:「只要他不喜歡,或覺得有問題,就會直接講出來。即使在台上也會講出來喔,真的是滿猛的,可是我很欣賞。」

馬念先則最欽慕奇哥不管迷上什麼,都會一頭栽進去研究的決心與毅力,「他投入之後很hardcore,就是拚命向前鑽鑽鑽。」

奇哥補充說,馬念先心態比較開放隨性,自己則對知道事物背後的構造與功用有超乎常人的執迷:「當我喜歡一個東西的時候,我會想知道它的奧妙,任何東西我都想試試看自己可以做到什麼程度,把這件事推展到多遠。投入的話,連我自己也會怕。」奇哥說完,我們都笑了。●

身心靈大全集 內容簡介➤ 】

作者簡介:奇哥

除了玩音樂,奇哥也熱愛畫漫畫。多年來持續發表圖文創作,跟音樂一樣也採獨立發行的方式,有自傳式漫畫「我的BASS之路」,和幾個同樣愛畫畫的樂團朋友共同創作短篇漫畫「儂民曆」合集,獵奇漫畫「奇點」。2022年發表最新作品「身心靈大全集」;揉合了漫畫,音樂,太極拳,老子道德經於一集。也是奇哥在他多年來創作修羅道上的汗水與淚水的結晶。|「奇哥 aka 踩騎歌」官網 |臉書粉專 |

對談》喜歡,讓你在對的狀態,做出好玩不過時的東西:唱作漫畫家奇哥╳音樂人馬念先

今年夏天,資深音樂人奇哥全手工完成並出版第一本商業漫畫《身心靈大全集》,書末並附有同名唱片專輯。盛夏的尾巴,我們邀請奇哥和相識20多年、同屬理念優先的瀟灑風象音樂人馬念先,一起到西門町重溫往日情懷,談談彼此擇善固執、未曾妥協的音樂創作價值觀,也聊聊奇哥身為唱作人與漫畫家的斜槓生涯,以及對於身心靈保健的良心建議。

日正當中,曾經有一頭雄獅鬃毛般自然鬈中長髮的奇哥,以讓人耳目一新的造型俐落現身。編輯團隊請教他,該如何稱呼馬念先才能避免生疏又不失敬重:「馬老師?馬先生?」總之不能跟著奇哥喊「馬尿」!奇哥淡定回答:「馬哥。」話剛說完,高䠷的馬念先就友善揮手出現。兩人不約而同身穿牛仔褲,毫無違和地融入青春氣息飽滿的西門町。從見面那刻起,奇哥與馬哥談笑風生,一路上走到哪說到哪,有如踏進雙人駕駛艙,用旁若無人的熱絡談話與外部世界保持距離。

馬念先熟門熟路,向眾人介紹年少時常去用餐的萬年大樓美食街小店(奇哥:「你不覺得我們可以去那邊演台版《孤獨的美食家》嗎?」),又帶大家直往據說最好逛的4樓。接著,走到中華路佳佳唱片行,穿梭2樓與3樓,愜意翻看專輯。行至雪王冰淇淋歇腳時,馬念先忽然想起,十多年前奇哥宣告要重新提筆畫漫畫時,送了他一幅馬哥奇哥版「王哥柳哥遊台灣」聖誕節慶圖,現在還在他家小心珍藏。馬念先讚許說:「那張圖跟現在差非常多,(奇哥)現在是真正投入了。」

➤漫畫,是用紙筆給世界的一記Punch

本名蔡坤奇的奇哥,退伍後投身音樂圈,彈貝斯、刷吉他、當主唱都在行,後來更上一階,當錄音師和製作人都做出口碑。在個人網站上,奇哥的自介並列著兩種身分:唱作人/漫畫家。《身心靈大全集》濃縮了他在音樂和圖像創作長路上的沿途收穫,抽取過往與他人交會的深刻回憶,以及他研讀《道德經》後腦內孵化的奇思怪想與個人詮釋,以輕鬆逗趣又有點ㄎㄧㄤ的敘事風格化為寓言漫畫。

近兩年奇哥持續研讀《道德經》,不抱任何目的,反而讀出興味來。他給《道德經》的評語是:「有時廢廢的,帶點hater酸民的口吻,有時又正向超脫到不行。」打從一開始,奇哥就希望將兩年來的想法,轉化成龜兔賽跑般沒有太高門檻的簡單故事。「漫畫是最簡單的,內容也不能太硬,因為經文其實滿深奧的。」

〈眼境.眼鏡〉就是一則對應到「大象無形」的短篇。男主角撿到一副眼鏡戴上後,整個世界頓時天真可愛了起來,「不論走到哪,看到的人都變成嬉鬧的孩童,偶爾摘下眼鏡反而會有點暈。」直到眼鏡被打碎後,他才赫然發現鏡框底下的一行警語。

為什麼最宏觀的現象彷若不存?一如奧坎的剃刀揭示「假設最少的解釋,往往最接近真理」,越是深遠的智慧與道理,越是難以形容與估量。這樣看似矛盾的觀點,卻帶來安慰,讓奇哥達成與自己的和解。當我們能認知到拋向外界的眼光與投射,內心所認定的真實未必如是,或許並不是對這個世界有什麼天大的誤會,而可能只是大智若愚。

《身心靈大全集》結合漫畫與音樂,定位為「一本可以聽的漫畫書」。這並不是奇哥第一次發表漫畫作品,早在2011年,他就揪了5位業餘漫畫愛好者,獨立出版kuso感撲面的《儂民曆》;2014年推出記錄學運,情節懸疑富有哲思的漫畫小誌《奇點》。翻開慢工文化以「亞洲紀實漫畫刊物」為主旨的《熱帶季風Vol.1》,也能瞧見奇哥融合獨自走跳各地巡演的移動經驗,繪製的奇想短篇漫畫〈掀開後車廂〉。

我們問奇哥,畫漫畫和做音樂有什麼不同?其中的樂趣是可以比較的嗎?他說:「兩種創作對我而言都是很快樂的過程,但畫圖的快樂更單純。」做音樂是根據個人聽覺美感,與多方討論協調的成果,最後呈現未必是自己喜歡的。反之,「漫畫是一種自我表達,別人認定的美醜對我來說不重要。我畫出來就是存在,如果找到一種比較自在的創作方式,就會繼續維持。」

不過,奇哥坦承自己還是比較老派,認為故事鋪陳得要有「起承轉合」、明確的Ending,避免讓讀者似懂非懂。說到這,他關切地問《身心靈大全集》的故事會不會很難理解?看到我們搖頭,奇哥露出放心的神情。

幾年前,奇哥曾在臉書寫下心聲:「我承認這半輩子以來,大多是靠著取悅別人而存活下來。想想,如果能再一次選擇職業的話,我想要當一個拳擊手,想要感覺臉骨在拳頭關節爆開的滋味。老子可不是來取悅你的喔~」

畫畫對他來說,就是用紙筆來練拳擊,自私但愉快,「就像一個punch。」說這句話時奇哥眼神堅毅,彷彿可看見他氣喘吁吁、全力畫出「創作修羅道上汗水與淚水的結晶」,微笑痛擊全世界,同時卻展現極力守護內心價值的勇氣與溫柔(彷如2008年自然捲《破捲而出》專輯封面)。

➤好玩,還可以更好玩

大學玩團、退伍後對音樂熱愛不減的奇哥,進入魔岩唱片擔任製作助理,開啟了與糯米糰主唱馬念先認識的起點。不過,奇哥在此之前就是糯米糰的歌迷,還曾在表演現場主動上前擁抱。「糯米糰整個可以涵蓋90年代的精神,」說起糯米糰,奇哥眼中仍煥發光采:「超有特色——是人的特色,不是打扮出來的。」

在錄音設備正要邁向全面數位化的時代,馬念先跟打理錄音室的奇哥聊音樂,兩人發現彼此對創作的思維與價值觀一拍即合。除了製作音樂的摸索、對器材載體的不預設、不抗拒,更關鍵的是,他們同樣追求純粹、有趣的音樂性,也具備想做就做的行動派精神。

馬念先跟奇哥都不太追求名牌光環加持,「我覺得不需要什麼都做到很大、很複雜或很厲害,只要做到你自己喜歡、覺得對的狀態就足夠。」奇哥認為,比起為了達到流量目標而迎合大眾包裝形象,或為了高利潤而妥協、失去挑戰世界的尖牙利齒,「好玩,想做這件事,以及行動過程帶來的爽快感」,才是他們渴求的。

忠於自我的原則,也貫徹在兩人合作的「Project Early」之中。

2005年開跑的「三十而立」( Project Early ) ,是年近30歲的馬念先與奇哥以「而立之年/Early」諧音哏命名的10年限定音樂特別企畫,馬念先負責發想和對外找贊助資源,奇哥評估可行性、進行音樂製作。

第一輯《Project Early》以外觀有如小型望遠鏡的包裝發售(令歌迷收到時措手不及,不知如何拆封是好),內容除了3首歌,還加上側邊有手把的迷你幻燈機,能看到馬念先跟奇哥的兒時相片。2006年推出的《Project Early 2》,更帶來層層驚奇:EP外盒是仿 iPod 造型的煙盒,裡面卻是一張卡帶,有如健達出奇蛋廣告詞「三個願望一次滿足」。卡帶A面同樣有三首歌,B面彩蛋是馬念先與奇哥二人的廣播劇。

2017年,奇哥在臉書表示:「Project Early應該是最有創意,但賣最差、做最爽的一次組合。不按牌理出牌的我們都幹了那些好玩、有點蠢的事。」如今奇哥回過頭來看:「其實我們做得滿成功的,但還是比人家早了一點。」即便結果不如預想,至少好好玩過一場,沒有後悔。

16年前奇哥與馬念先撰寫的《Project Early 2》介紹文,幾乎像是一份聲明,即便現在讀來也毫不過時、引人深省︰

《身心靈大全集》裡的〈我的S.G.〉,奇哥藉著爆炸頭主角韓吉米抒發對流行音樂的看法:「技術很好,但對我來說好像少了點原生趣味。」他強調那種原生是指Raw的狀態,就像80年代的獨立樂團,往往是一群沒受過太多正統訓練的人組成:「過去有些東西都拐瓜劣棗,不像現在這麼乾淨整齊,但很有味道。」

演算法風行的當代,網路使用者的消費習慣、關注對象與喜歡內容無不被記錄到大數據資料庫中。樂團若順應市場潮流迎合聽眾、制訂行銷策略,曲風難免會受影響。馬念先說,音樂數位化有它實用的好處,不必抗拒,但是,當取得素材變得方便,反而會讓音樂的風格同質性越來越高。

奇哥也補充,數位化音樂製作起來效率快,加上參照大數據的結果,當然都很漂亮、不會出錯,但也不容易做出特色。反觀還沒從類比跨到數位的年代,資訊分享的管道不多、比較封閉,音樂創作人大都從自己的內心出發,「那個美感聽起來就會不太一樣。」

我們忍不住問:那麼,做音樂最重要的究竟是什麼?奇哥與馬哥對看一眼,馬念先率先開口:「一開始好玩嘛,你做下去之後就發現——」

「還可以更好玩!」奇哥一臉頑皮卻真誠地無縫秒接話。

➤喜歡醜東西、相信人與人之間情感交流的老派浪漫

不願譁眾取寵、堅持自我風格的性格,同樣表現在奇哥的圖像創作方法上:整本《身心靈大全集》都用色鉛筆、水彩手繪,對白和書末附錄的歌詞,也是一筆一畫親手寫上的。「我也可以畫得很精緻,但沒有太大意義。我希望還是有犯錯的空間,醜東西後勁會比較強一點。」奇哥想起什麼般連忙補充:「其實不是真的醜,只是一種比較。」

他翻開《身心靈大全集》,帶我們細看漫畫內頁:保留粗糙感的線條、無論黑白或多彩都自成一格,散發濃濃80年代感、老派卻和諧的用色。在看到〈我的S.G.〉首頁時,我們詢問牆上五官清秀的女子,是奇哥年少時的戀愛對象嗎?他搖頭莞爾一笑,隆重介紹:這是昔日被稱作「擋泥板女神」的日本女星中森明菜。

〈我的S.G.〉除了音樂人阿米哥首尾相銜的感情發展,最吸睛的就是居住在都市邊陲臥虎藏龍的人們:堅持只彈唱葉啟田的大叔、傳聞中輕功了得的太極老人、逢人就看手相算命的老伯、燒一手好菜的阿姨,都在樸實的畫風下栩栩如生。自陳從小生長環境並不太富裕的奇哥表示,社會新聞常用窺探、憐憫的視角看待相對弱勢、邊緣的群體,然而奇哥認為「裡面的人都超有趣!」在互助精神下,表現出強韌的生命力。

《身心靈大全集》的封面與封底圖,是阿米哥穿著澳洲搖滾樂團AC/DC團T,穿越斑馬線走向對街的日本潮衣品牌Scoop Boys,還有旁邊的淘兒唱片(Tower Records)。奇哥透過阿米哥的故事,綜合了記憶與想像中的西門町,也「埋針」般留下個人生命經驗裡,重要性無可取代的人物與紀錄。

問奇哥新書中最喜歡的作品是哪篇?他毫不猶豫喊出〈Poo Man〉。雖然同樣以守護世界和平為己任,〈Poo Man〉的主角卻與其他超級英雄截然不同——他必須讓自己被動物吞食,經過消化系統後排泄出來,才能獲得與該動物相符的能力;被不同動物吃掉排遺出來,就會多一種超能力。奇哥笑著指向展翅高飛的Poo Man說:「他很陽光啊!但眼神死。」創作這篇漫畫時,奇哥水彩與色鉛筆並用,提高色彩飽和度,讓這篇格外五彩繽紛,最後也迎來出人意表的結局。

高中時期,熱愛漫畫的奇哥曾投稿過短篇漫畫比賽,「18頁那種。」結果,回信上寫著:請多多努力,多多加油。「我其實也知道自己畫得很爛,但還是會想要投稿試看看。」當年的投稿少年面對制式回絕信,失落的心情可以想見。那麼,是什麼讓奇哥重拾畫筆呢?

令人意外的,使他重燃動力的竟然是一本翻譯小說《殘酷天才》。小說主角失蹤了,生死成謎,卻留下滿滿一房間的畫。奇哥邊說邊用手比畫:「一箱又一箱的畫,就像那個保姆薇薇安.邁爾(Vivian Maier),把拍過的底片都藏在皮箱,有人拍賣發現幾萬張底片,才知道生前她其實一直在攝影。」奇哥當時為《殘酷天才》留下作品的情節所感動,於是提筆迎向創作欲,為自己而畫。

漫畫出版過程中,奇哥和慢工總編輯黃珮珊進行過不少交流討論。來自編輯角度的建議,奇哥多半都會接納,除了一點——對應到《道德經》中心思想「上善若水」的〈球〉這篇,必須放在最前。

〈球〉描繪臺北盆地半空出現巨大的不明水球,引起全世界瘋狂關注,不但成為打卡景點、名嘴節目的話題,甚至NASA都派出太空人來臺潛入試探成分,一番喧騰後水球再度消失,也被人們淡忘……本篇始於題字「上善若水」,終於結語「萬物生於有,有生於無」,具現了《道德經》的核心宗旨。

➤用最簡單的狀態活下去,享受那個過程

「今年我也滿50歲了,《身心靈全集》算是一個回顧、一個註腳吧。」

奇哥透過音樂與漫畫,完成了身心靈三部曲:一開頭《身心靈不全》憤慨批判虛偽浮華的世態,接著是刻畫中年失婚命題的《身心靈不全之鬼打牆》,最後以《身心靈大全集》回顧不同生命階段。時間浪潮來回拍打,人們逐步收整與縫合身心靈,練習返璞歸真,一如《道德經》蘊含「無」跟「鬆」的核心概念。

聊到身心靈保健,馬念先說身邊很多人都對養生很講究,各有派別。身體不舒服,就會想要藉由理論、依靠外物的進補來調養,但他傾向自然派:「用外在的東西去撐,不是又多了負擔?」好好吃飯、睡覺、運動,身體或許就能自然調節、恢復平衡。「自在一點簡單就好。」

奇哥則提到自己嚮往《神奇大隊長》電影裡的生活狀態:一對夫婦帶著6個孩子,在荒野裡過著自給自足的日子。他們徹底脫離資本主義運作的社會,身體力行地教導、訓練孩子在山裡自力更生的種種技能,與自然共存。「這大概是現在的我所認為的烏托邦生活。活下去就是那樣,用最簡單的狀態活下去。」

奇哥曾經著迷騎單車、跟車隊,但那已經過去了。「最近喜歡什麼都不做,什麼都不做超屌。」無並不意味著什麼都沒有,在不過度追求、適度保留的原則下,反而隱含無窮潛力。奇哥說:「其實我做這些,都是在享受那個過程。」

如果有人覺得不夠好,那就坦然接受現在自己程度不好,但奇哥相信持續努力,結果會越來越好,終將水到渠成。比如睽違多年後,他再次自我挑戰逐格動畫,以每天推進成品幾秒鐘的速度,完成4分鐘半的〈我是老皮〉MV,手作創客精神表露無疑。

最後,有什麼想對讀者們說的嗎?奇哥拋出犀利六字小帖:「多讀書,少放話。」他感受到現在台灣社會有一股急於表態、互相筆戰的網路風潮。「凡事不用急於一時,不一定要急著馬上就發表意見。」他誠心呼籲,在資訊爆炸的時代,比起你來我往的攻擊,不如靜下心來,好好讀完一本書。

「萬物生於有,有生於無。」在身心靈系列告一段落之後,我們期待未來還有更好玩的創作(許願馬哥奇哥攜手合作,再造經典)。

➤後記:奇哥馬哥眼中的彼此

編輯團隊私下追問,這麼有默契的兩人,認識到現在曾吵過架嗎?我們預期聽到衝突後重修舊好的故事,卻被馬念先與奇哥潑了一大桶冷水:「沒有。」

那最欣賞彼此什麼地方呢?

奇哥欣賞馬念先「對人很誠實,不會太市儈。」身為音樂製作人,奇哥養成了讀空氣的技能與柔軟身段,然而,他很敬佩馬念先直言不諱的個性:「只要他不喜歡,或覺得有問題,就會直接講出來。即使在台上也會講出來喔,真的是滿猛的,可是我很欣賞。」

馬念先則最欽慕奇哥不管迷上什麼,都會一頭栽進去研究的決心與毅力,「他投入之後很hardcore,就是拚命向前鑽鑽鑽。」

奇哥補充說,馬念先心態比較開放隨性,自己則對知道事物背後的構造與功用有超乎常人的執迷:「當我喜歡一個東西的時候,我會想知道它的奧妙,任何東西我都想試試看自己可以做到什麼程度,把這件事推展到多遠。投入的話,連我自己也會怕。」奇哥說完,我們都笑了。●

作者:奇哥

出版:慢工文化

定價:599元

【內容簡介➤】

作者簡介:奇哥

是音樂人也是漫畫家,年輕時曾組過龐克樂團「三腳貓」,後來與魏如萱組過清新民謠樂團「自然捲」,和多年好友馬念先共創「Project Early三十而立」10年音樂計畫。近期跟幾位音樂人好友黄小楨,何欣穗,Lisa合組「走下坡」樂團。

除了玩音樂,奇哥也熱愛畫漫畫。多年來持續發表圖文創作,跟音樂一樣也採獨立發行的方式,有自傳式漫畫「我的BASS之路」,和幾個同樣愛畫畫的樂團朋友共同創作短篇漫畫「儂民曆」合集,獵奇漫畫「奇點」。2022年發表最新作品「身心靈大全集」;揉合了漫畫,音樂,太極拳,老子道德經於一集。也是奇哥在他多年來創作修羅道上的汗水與淚水的結晶。|「奇哥 aka 踩騎歌」官網|臉書粉專|

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量