與會:

江育達(獨立樂團農村武裝青年主唱)

吳建樑(詩人暨國中教師)

周馥儀(台灣史研究者)

吳音寧(作家)

➤PART1:初遇吳晟之莊老師也太懂音樂

江育達:一開始會碰到吳晟老師,跟他兒子吳志寧有很大的關係。大學時,我曾在志寧的團929待一小陣子,當鼓手。志寧那時在台中有個團練室,我們大概隔一、兩週會過去。團練室旁邊是他房間,我覺得很奇怪,為什麼志寧牆上貼了很多吳晟老師的詩?當時我不知道他的父親是吳晟,我也沒多問,當時我才大二、大三,但心裡就覺得很奇怪。

農村武裝青年主唱江育達(攝影:王志元)

有一次,我們因為要到海洋音樂祭表演,很積極練團。練團時,志寧說:「啊,我爸我媽等一下會來,」我就有點緊張,因為第一次見別人家的父母嘛,練完一首歌後,他們倆就走進團練室。

莊芳華老師(吳晟妻子)開始指點說:「我感覺剛才的音樂前面應該怎麼樣,我覺得聽起來怎麼樣……」我覺得超級稀奇的是,怎麼會有人的媽媽這麼懂音樂,好不可思議!休息時,志寧來跟我介紹:「這是我爸爸吳晟。」我心想:「天啊!你爸是吳晟!?」

因為我不是很愛唸書的人,對文學也沒有太多研究,只是一直很記得小時候的課文,而這個人居然在我20幾歲時,出現在我的團練室裡,還是我樂團主唱的爸爸?!

➤左派與右派,到底哪一派?之陳映真撞見「左翼.第三世界.台灣」布條

周馥儀:第一次見到老師是在1996年,那時我在台中女中讀書,因為課本裡很少認識台灣或是台灣主題的內容,所以我們創了台灣文化研究社。那年10月,我們跟彰化高中、台中一中的台灣文化研究社3校聯合幹訓,因為彰化高中呂興忠老師跟吳晟老師很熟,他邀請吳老師來分享。他是我們當時少數可以看見的課本作家,多數教科書上的作家是看不到的。

台灣史研究者周馥儀(攝影:廖家瑞)

迄今,我仍印象深刻,老師分享了兩首詩:一首詩是〈獸魂碑〉,寫二二八,那也是我第一次看見台灣詩人用詩寫二二八:另一首詩是〈階〉,寫給他屏東農專學妹,也是他現在的太太莊芳華老師的情詩。這兩首詩對比很大,寫二二八的詩人,也寫情詩,感覺好像兜不起來,可又同時在吳老師身上,這是我對吳老師的第一印象。

後來比較熟,是因為我上大一時,到台北唸書,賴和基金會從1999年辦賴和全國高中生台灣文學營,那是國內第一個給高中生的台灣文學營,吳晟老師是營主任,我是總召。我們把一些當時中一中、中女中正在讀大學的台文社夥伴找回來當工作人員。

因為吳晟老師的關係,我們有機會可以請到陳映真、曾健民,這些被視為比較左統的作家、文化人,可同時也有台派、獨派的台灣文學的研究者,像楊翠老師、游勝冠老師。這是左派跟台派獨派大會合。那次高中生營隊的主題還滿炫的,叫「左翼.第三世界.台灣」。

當時在台中興農山莊,做了很大的布條,從山莊頂樓往下掛,呂興忠和吳晟老師帶著陳映真走進園區時,陳映真抬頭看見「左翼.第三世界.台灣」布條懸掛,一時激動。

我當時並不清楚左派與獨派的複雜糾結。後來與吳晟老師相熟的過程,慢慢釐清他的文學養分跟人際往來,他與陳映真等左派人士往來,是因為他關懷對象是基層。可是他認同的主張是台灣這塊土地,所以他的文學作品裡,有很多不一樣的東西。【關於左翼右翼,吳晟曾在文章中寫過☛】

➤被國中老師打手心:〈負荷〉就是寫你,你還默寫錯

詩人暨國中教師吳建樑

吳建樑:2012年我讀研究所寫論文時,主題寫吳晟老師和他的社會實踐。雖然一樣是彰化的鄉親,但是很慚愧,我從沒見過吳老師。指導老師向陽給了我吳老師的電話,囑咐我找機會拜訪,補充訪談放進論文。那天我在所辦打電話約訪,很快得到首肯,當天下午剛好要從台北搭車回彰化鹿港家,在台中高鐵站轉車,看見一人十分眼熟,非常巧合,不正是我中午約訪的知名作家吳晟老師嗎?雖沒見過本人,但照片看過多次,沒道理認錯,所以我硬著頭皮攀談。

老師也很驚訝,居然會這麼巧合。我們從台鐵新烏日站一路聊到彰化站,完成了這次會前會。機遇就是這麼奇妙,文學磁場把我們拉在一起,有時吳老師向旁人介紹我時,也會說起這樁「火車奇遇」。

吳音寧:聊到吳老師,很難幾句話完整描述的。不過,有些事情可以提出來讓大家笑一笑。我國中時唸〈負荷〉,當時流行默寫、背課文,錯一兩個字,就要打手心。我還記得我默寫〈負荷〉時,錯了一個字,老師說:「這你爸爸寫的詩,應該就是寫妳,妳還默錯了!」我就想說那也沒辦法,啊就默錯了啊。

考試也會考〈負荷〉的文法,問是倒裝句還是什麼句,我也不會。回去問吳老師,他回:「不知道欸!這句的文法到底是什麼?」所以詩人寫詩,雖然沒有考慮文法,但它還是變成了國文課的考題。

➤被煙燻黃的牆面與黨外雜誌

作家吳音寧

吳音寧:家裡的書,對我當然有非常大的影響。吳老師有一間書房,不是現在大家看到的那間很大的書房,那是後來才蓋的。他從前的書房在我們三合院一側的邊角。他現在是不抽菸了,可年輕時抽菸,書房牆壁本來是白色的,他抽菸抽到牆面都燻黃了。書房除了書桌,堆滿了他的書,那是我從小生長的空間。

小學五年級開始,我常常進書房裡看書,最吸引我的,是吳老師放在書櫃最下方的「黨外雜誌」。我都是去看那些黨外雜誌,尤其記得某集主題是「黑色旋風羅大佑」,我是看這些雜誌長大的,這些東西也成為我的養分。

當然,家裡三不五時會有各式各樣的人來,包括陳映真、宋澤萊、林雙不,以至於到後來更多的年輕人,經常來來往往於吳家的庭院。

➤PART2:誰說革命不是請客吃飯,那些在吳晟老師家蹭飯的日子

周馥儀:每次去吳老師家吃飯,都是在談重大的任務,就是要「起義」。老師有時候想到要做什麼活動,也找我們這些年輕人討論。更早以前,主要跟賴和基金會的工作有關,後來還有「台灣農村陣線」的夥伴,或是一些比較有參與公共議題的年輕人,例如紀錄片中許冠澤這一輩的,或彰化磺溪協會的年輕人,很多不同的世代。大多是社運掛比較多,少數是跟文學有關。

江育達:我基本上是歌手的角色,我可以比較跟在後面,大家在討論議題的時候,議題大致理解就可以了,主要的責任是唱歌,不用站在台上論述,所以我大部分到老師家,通常是比較快樂、開心的。2010年左右,農陣組織活動時也會到吳老師家唱歌,大多討論關於國光石化與工科的議題。我幾乎很少跟老師在外面吃飯,大部分在他們家廚房或是在大樹下吃飯。

吳晟家的書房與吳晟種植的樟樹(周月英攝於2010年)

吳晟書房一隅(周月英攝於2010年)

➤詩人兼在地美食家,以前課後輔導,現在幫學生餐廳帶人氣

吳建樑:現在我大概一年會到溪州找老師兩、三次,和我學姊李桂媚與詩人陳胤同行,聊的東西比較偏文學議題,或文學圈的八卦。如果說到吃飯,其實比較多是到外面吃,比如說鴻林咖啡,不過鴻林咖啡好像已經結束營業了。

吳音寧:那裡像吳老師的專屬廚房一樣。

吳建樑:有時也會談一些以前黨外的故事,也談種樹,像這陣子大家都要搶種落羽松,其實吳老師一直非常的反對。也會到田尾景觀咖啡廳「將園」,跟在老師身邊吃了不少好料,最近令人驚艷的大概是楊哥羊肉爐,鮮而不羶,店長是吳晟老師的學生。

其實吳晟老師的角色滿多元的,除了所謂的農民詩人、社會運動者,或是地方上受人尊敬的教師,都是他身分的結合,有種在鄉里間走到哪裡都會有人尊敬的感覺,所以一起吃飯時,也常常遇到老闆是過去的學生。我想吳老師其實也很開心學生事業有成,而他也能介紹朋友,幫忙帶來人氣。

吳晟老師桃李滿天下,羊肉爐吃一波之「楊哥土羊店」(照片取自:楊哥土羊店)

➤農村婦女也該有自己的房間(拉大提琴或寫作都可以)

吳音寧:為什麼建樑來,都是到外面吃飯,阿達跟馥儀之前都是在家裡吃飯?阿達、馥儀來的時候是誰煮飯?你們記得嗎?

周馥儀:是莊老師嗎?

吳音寧:對,是莊老師煮飯,莊老師最近已經很不喜歡煮飯了。

周馥儀:最近是音寧煮飯。

吳音寧:最近已經換成我要煮飯。

吳建樑:對對對,上次去是音寧煮飯。

吳音寧:莊老師覺得煮飯這件事情,真的是有一點點累。以前很多人一起來的時候,莊老師得花很多時間準備。她現在比較熱衷拉小提琴、大提琴。她有空時,自己拉大提琴,也去上大提琴的課。

周馥儀:前兩年我有跟莊老師聊,提議她應該也開始自己的創作。她都在種田,比較沒有時間,那時因為純園還有一個空間,我跟莊老師說:「不然妳學吳爾芙,有一個自己的房間。」她提到很想做一系列的書寫,以「農村的婦女」為書寫的對象。看紀錄片時,莊老師有唸她的文章,我就想到這一段。其實很期待莊老師也可以有自己的時間、空間,做她自己的創作。

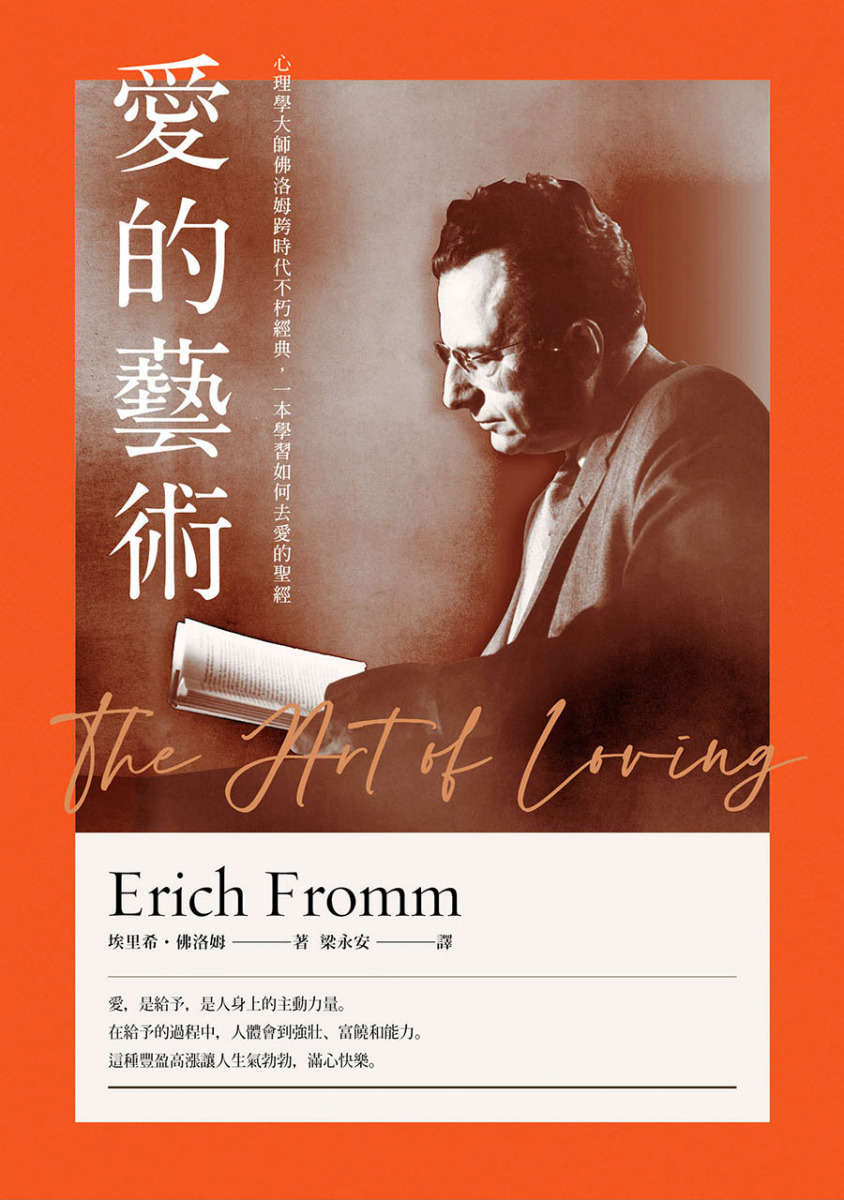

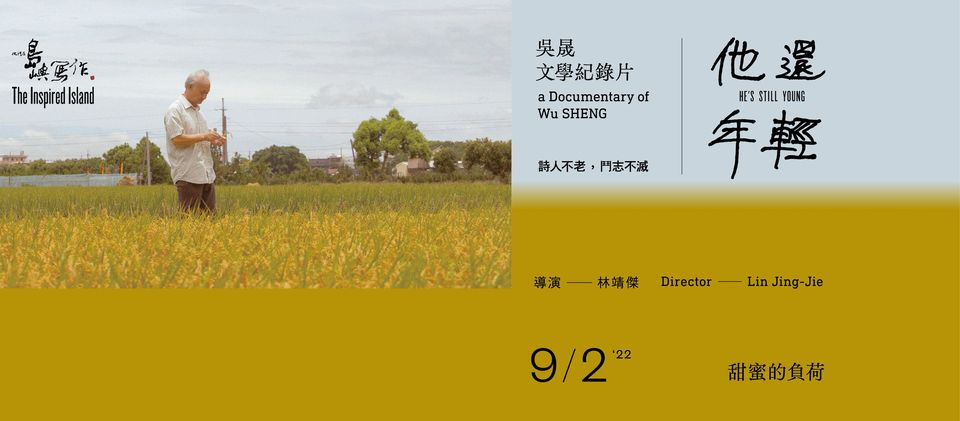

➤PART3:《他還年輕》紀錄片中印象最深的片段

吳建樑:最深刻片段其實不是單一個片段啊。看這部片時,可以看見從家人的情感貫串起來的整體,與其說它是吳老師的紀錄片,倒不如說是「吳晟老師,以及背後支持他的那些力量」。整個家庭一起勇敢面對外在的風風雨雨,也許是農事、寫作、政治,也許是一些簡單的生活,呈現出家人之間緊密的聯繫。

影片最初,便感謝了莊老師,中間回到以吳晟老師的母親陳純女士為名的樹園「純園」,老師哭到不能自已。這些片段都讓我感受親情、家族的支持力量,讓吳老師可以在前面衝鋒陷陣,「家人是最親近」的主軸,令我動容。甚至後來的《北農風雲》,就是想要替家人澄清、出一口氣。在在都呈現這不是一個人的橫空出世,莊老師更是不可或缺的重要角色。

➤跨越省籍的交情:吳晟與瘂弦

周馥儀:有好幾個片段都讓我印象深刻。感受最深的,是吳老師到加拿大拜訪瘂弦,我彷彿看見吳老師回到自己文學的起點。1972年瘂弦看見吳老師《吾鄉印象》系列詩中農村的力量,讓作品以相當大的篇幅登在《幼獅文藝》上。我看到的是跨越省籍的文學交會。

吳晟(左)與瘂弦,《他還年輕》劇照(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

吳建樑:在現代派蔚為主流的時代,瘂弦能採用並大篇幅刊登鄉土詩,真的是對吳老師的創作起到很大的刺激與肯定。若說到他們兩位在政治光譜上不一樣,主要也是因為背景吧,一位是台灣土生土長的在地農村子弟,一位是跟軍隊逃難來台灣。

如馥儀所提到,瘂弦比較偏右、統,吳晟老師則比較偏左、獨。但我認為他們對彼此的欣賞都是真實的。瘂弦身為報紙編輯,有守門人的職責,但他藝術眼光是超越時代、跨越背景的,他能發現詩作中那些真正美好的部分,而不僅僅是樣板的反共愛國作品。

瘂弦自己在寫作時,很多背景也寫到故鄉農村的景觀、景致,如〈鹽〉、〈紅玉米〉,而著名的〈深淵〉也是一首隱晦的抗議之作──瘂弦本身也不是純然的乖乖牌,也許這樣的詩人更能看見充滿生命力的鄉土詩及其特色。也許瘂弦會覺得,只是歷史與作品的時空交替了,在台灣的鄉土中、吳晟的詩中,也能讀到那些純粹的、美的部分,不涉及彼此的政治立場,就是互相欣賞。【關於和瘂弦的交誼,吳晟曾在文章中寫過☛】

➤詩人的深情,獻給陪伴一生的牽手

周馥儀:還有一個片段我很喜歡,吳老師回到1980年他在愛荷華寫作班時住的房間。朗讀了〈洗衣的心情〉,莊老師的眼神充滿了愛慕,倆人坐在窗邊,老師唸完時還有點結巴,展現他很顧家,很在意家人的一面。

這部紀錄片也重現了20多年前吳老師在莊老師的陪伴下,完成《筆記濁水溪》的過程,重新檢視濁水溪變化的路途,再次審視台灣的大地,這是老師文學的核心關懷。

《他還年輕》劇照(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

江育達:可能跟這兩年我自己結婚生子有關,紀錄片朗讀的第一首詩就是〈負荷〉,唸完我猛然發現,天啊,我重新認識這首詩了,其中究竟留在城市還是回農村的掙扎,如今成為爸爸的我,完全懂了。

看到老師在愛荷華宿舍讀詩給莊老師聽,雖然老夫老妻,但吳老師流露了少男情懷,心裡會感動啦。莊老師還跟他說:「我的手心還是嫩的。」但吳老師硬要說手是老的,我想說:「老師,你這樣不行啦,女人就算老了,還是希望你說她的手是嫩的。我就發現,老師,我現在比你厲害囉。」

莊芳華(左)與吳晟,《他還年輕》劇照(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

➤PART4:放一段回憶在紀錄片裡

吳音寧:大概是反國光石化那年,9月吳老師生日,我們通常會在院子或是樹園擺長桌,邀請一些朋友來吃飯。生日前幾天,吳老師問我:「有沒有約馥儀?」我回:「有,我有約馥儀啊。」然後他又問:「馥儀有沒有要來?」「馥儀好像工作有點忙,不是很確定能不能過來。」晚餐前,他再提:「妳要叫馥儀來。」我想說已經提醒了啊。

當天晚上,客人陸續就坐了,吳老師又說:「馥儀咧?怎麼還沒有來?」整晚馥儀還沒有來之前,吳老師就悶悶不樂,大家在吃飯,他都苦著一張臉,還說:「馥儀沒有來,有什麼好慶祝的?」

終於到了晚上大概8、9點,馥儀終於匆匆從工作地點趕到溪州,剛進來,吳老師一看到馥儀,立刻說:「馥儀,妳來了。現在我們可以進去房間,開反國光石化的會議了。」

他需要馥儀來,不是為了慶生,而是想藉著慶生,找大家來開會,討論反國光石化。馥儀辛苦地晚上九點趕來慶生宴,馬上進房間開會。馥儀,妳還記得吧?

➤對文選與運動的堅持(不是只因為處女座的關係齁)

周馥儀:記得,畢生難忘。那是2010年9月初,我在賴和基金會當執行長,吳老師希望賴和基金會可以串聯藝文界反國光石化。音寧打電話給我說:「老師生日,要請大家吃飯。」可是因為我正在趕案子,也跟吳老師通電話說明,結果吳老師講到一半就掛掉電話。

吳音寧:意思就是馥儀沒有來,沒有什麼好慶生的。

周馥儀:對對對,他也沒事先提要談反國光石化。晚上七點多吧,我還在辦公室加班,音寧又打電話問我什麼時候到,我說現在馬上衝過去。到現場才知道,原來是要開反國光石化的工作會議。

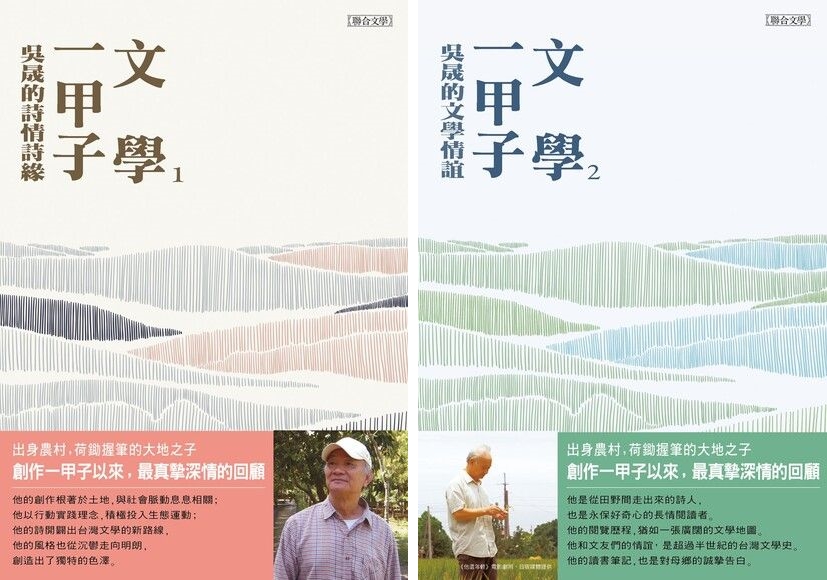

我另外還想到老師癌症的事情。有年志寧做了文學音樂專輯,在老師家發表幾首歌,後來吳老師寫一首〈告別式〉。不久後,他檢查出癌症。

那陣子,吳老師跟楊翠、路寒袖老師,一起編給台灣青少年的文學讀本。吳老師剛結束開刀,元氣還未恢復,就跟我們約在路寒袖老師家討論,我找了大約兩、三百篇文化論述的選文,帶到現場。吳老師剛出院,翻翻看看後,抬頭問我一句話:「只有這樣喔?還有別嗎?」我回:「老師,已經兩、三百篇了,還要更多嗎?」

我能感受到吳老師有一種很莫名的堅持,一直追求到最好。我心想,老師身體都那樣了,還要讓自己更疲累嗎?但我沒有說出口,因為他身體狀況真的很不好。回程路上,我跟楊翠老師聊,我們都發現吳老師那種很莫名的堅持,一定要做到底。

這個堅持,後來也在反國光石化看到。因為運動的規模很大,吳老師認為需要串聯藝文界。他拿出一本厚厚的通訊錄,列出一張清單,建議我們一一聯繫。我們打了快兩百通電話,吳老師也找了很多認識的文友,請大家出來支持反國光石化,甚至包括鄭愁予,這些過去對環境議題比較少表態的藝文圈人士。這種莫名的堅持是我印象深刻的地方。

吳音寧:嗯,處女座。

➤很好說話但不寫應酬文,BTW對哄小孩子很有一套

吳建樑:我曾帶著自己的小孩去找吳晟老師,那時大概一歲不到,吳晟老師抱過去,真的很像阿公抱孫,跟紀錄片中多次抱小孩面畫很像,比如抱音寧小時候或是抱孫女的那些場景。我覺得像一代又一代的傳承,包括我們這些好朋友、小朋友。吳老師對哄孩子還滿有一套的。

《他還年輕》劇照(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

想放進紀錄片中的畫面,還有吳老師的勇於拒絕。對重要的事情堅持,熱情但不是那種來者不拒,會有篩選跟拒絕。【關於拒絕,吳晟曾在文章中寫過☛】

吳音寧:事實上是這樣子沒錯,但其實他對記者或大多數人,還是常常來者不拒。像紀錄片中,面對攝影記者,我事前千叮嚀萬叮嚀,請他不可以接受任何媒體採訪,他只好跟記者說:「實在是很失禮,很抱歉,請你要體諒我。」吳老師就是這樣,非常好客,他通常不太拒絕人。

➤吳老師的愛情輔導課之創作者的時間分配術

江育達:因為吳老師大我爸一歲,我認識他時,我爸已經過世了,所以特別感覺吳老師總愛問我一些爸爸會問的問題。還沒結婚時,他常問:「啊是什麼時候要結一結啊?」若情感上遇到不順遂,老師也會開始聊他年輕時,談戀愛的故事。這時候,老師內心會像住了小孩一樣,分享很多很好玩的,情感經營上的小技巧。

那天我本來不是要去找吳老師,只是因為心情低落,想說去吳家好了。吳老師問我:「我有聽人說,是不是少年人最近感情有什麼問題?」原以為他只是稍提一下,沒想到他開始對我愛情輔導。

他跟我分享,一位藝術的工作者,在創作、家庭和孩子,如何做轉換和取決。他說,除非我單打獨鬥一輩子,否則總要面對家庭與小孩,「這都要分很清楚,很理性地分配,累積一段時間就閉關,開始做創作,但一出來就不要再想,心要完全給孩子、老婆、家庭」。【關於創作者的時間分配,吳晟曾在文章中寫過☛】

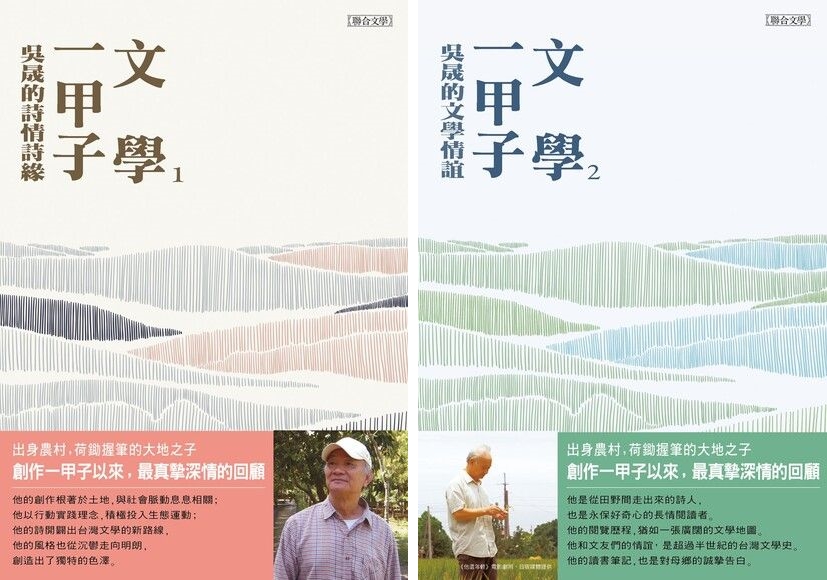

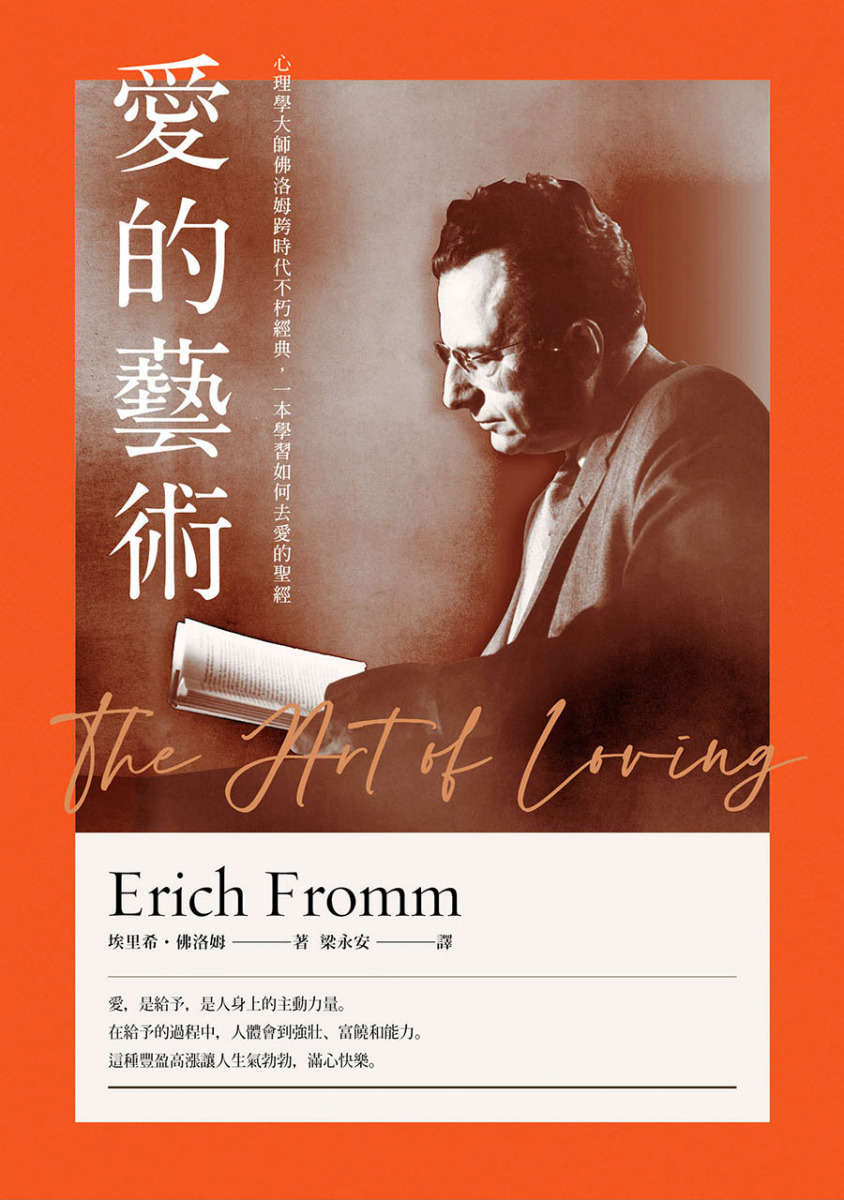

吳老師跟我提到一本書,是佛洛姆的《愛的藝術》,讓我回去閱讀。我一回家就買了,不僅整本讀完,還看了滿多次的。直到現在,我偶爾還是會翻一翻。

吳老師跟我提到一本書,是佛洛姆的《愛的藝術》,讓我回去閱讀。我一回家就買了,不僅整本讀完,還看了滿多次的。直到現在,我偶爾還是會翻一翻。

也因為我脾氣比較不好、自以為、比較自大一點,在創作是可以的,但放到感情就碰壁了。老師也跟我說,談創作是一回事,家庭又是另外一回事,不能把相同的個性放一起。

這些都在那天下午,2、3小時以內,吳老師跟我說的,完全在我意料之外。當時我才30歲出頭,性格很自以為Rocker,對這些都還霧煞煞。現在也已經過去10年了,我完全懂他在講什麼。對我後來的影響也很大。

➤盡責的老爸&老師,BUT他碎念時我沒有要聽(喂~)

吳音寧:吳老師是一個滿顧家的爸爸。他年輕在教書時,白天大部分在上班,晚上時,他從騎腳踏車到騎摩托車,巡邏看學生晚上有沒有在家,有沒有好好唸書。如果沒有出去看學生的夜晚,通常是留給他自己的創作時間。

我不清楚他創作的狀況。但可以看到他有空時,就坐著寫稿,寫作速度非常緩慢。他都是用手寫,我印象當中,比如寫了500字、1000字後,發現錯了一個字,若在同一張稿紙上,他會從頭開始寫,處女座真的是……紀錄片中,他是用剪的,但最早的時候,很多年創作的過程中,他是錯一個字就全部重寫。

我不知道他跟阿達是怎麼說的,但作為一位父親,他甚至有時候會讓小孩覺得,爸爸未免太盡責了吧。他很會碎唸、嘮嘮叨叨,尤其對吳志寧來說,因為他唸的時候,我比較沒有要聽(笑)。

➤PART5:在紙上寫種樹的文章,在田裡也種樹

周馥儀:目前大多的文學家紀錄片,比較少能看見一位文學作家在社會運動實踐的面向,《他還年輕》試著呈現文學家介入社會的樣貌,他不是只有創作,也不只停留在書房,更走入社會,跟鄉親守護土地。這樣的文學家,於台灣社會對於文學家的認知是稀少的,甚至是異類。而台灣社會也不僅需要文學創作,也需要社會行動的文學家。

吳音寧:如馥儀所說的,吳老師他透過在紙張上面寫字、創作,其實他的生活也是在這片土地上做他的創作。比如他寫種樹,創作種樹的文章,實際上,他自己就在田裡面種樹,他的創作跟實際生活,是緊密相合的;一種是文字的呈現,另一種是實質上,在土地上面的實踐。

吳晟於純園中介紹植樹的歷程,《他還年輕》劇照(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

➤不只農民詩人,更是「描述生活」的詩人

吳建樑:唐詩會分派別,但寫實詩人杜甫難道不寫浪漫詩作嗎?難道不寫山水、田園嗎?當然也是有的,只是某方面的創作比較為人知。與其說吳晟老師是「農民詩人」,它其實只是辨識用的標籤。如果可以的話,我認為比較全面的說法,吳老師是一位「描述生活」的詩人。因為他生活在田園、西海岸、很多事物與場景觸碰他的內心,他不得不講出來,必須透過文學的創作,將它們呈現出來,所以這些帽子好像被扣緊了。其實這些只是生活的一部分,他也寫親情、愛情、環保等等,這些也是生活的一部分。

吳老師也是一位知道自己有什麼人脈,而且也很能善用人脈的倡議者、知識分子。像剛才提到請阿達唱歌、請馥儀辦活動,吳老師本身也是文學圈的,他很知道有哪些資源可以相互結合,串連出更大的活動。吳老師不是像現代人有些只是雲端的鍵盤參與者,只在網路上留言、轉貼文,人不去現場:他是真的願意組織,為了他所愛的環境付出。

➤創作跟生活是黏在一起,創作要從土地長出來

江育達:吳老師創作跟生活是黏在一起的,這確實對我影響滿深的。一開始,農村武裝青年剛出來時,因為樂團的社運性格強烈,那時候我是為了運動寫歌,但這樣的創作,它無法一直下去,自己會感到疲累,在社運實踐的過程中,也產生很多的自我對話、矛盾與瓶頸。

我一直在觀察吳老師,他住在自己的家鄉、土地之上,跟當地的人、事、物緊密黏在一起,從土地上長出他的作品,這樣的模式、氛圍,一直牽引著我。這是一個我可以做的方向。這也是我為什麼從都市搬回彰化二水居住的原因,我喜歡鄉村的土地,我喜歡回到我熟悉的環境生活。

7、8年前,志寧找我錄他的作品,在他們家過夜,聊了滿多事情的。後來,我直接跟他說:「拜託你回來溪州好不好?你老爸都在自己的土地上創作,我也好希望我們回到屬於我們自己的土壤,長出自己的東西。」

歌手吳志寧(取自目宿媒體 Fisfisa Media臉書)

這10年來,我一直在思考,到底農村武裝青年的音樂會如何發展下去?吳老師是一位先行者,用最簡單的的方式,把身體種在土地上,好好生活,發現問題,然後寫出來。這是這10年來,影響我滿大的一件事情。

➤從作品中的農村往昔推進到當代,農村更好了嗎?

吳音寧:在吳老師的作品中,可以看得到他所描述的60年代、70年代、80年代的農村,但我們也可以來看,從過去到現在,有幾件事情不僅沒有解決,且仍持續發生,甚至比我們想像的更嚴重。

第一,還是城鄉差距。以全球的現況來說,城市人口遠多於農村人口,農村青年不斷遷徙到都市裡面。以台灣來說,鄉村建設看起來比較好了,但環境是沒有解決的,不管是水文、土壤,植披,更或說空氣,甚至是更惡化的。所以吳老師這些年對種樹念茲在茲,他認為種樹是一種他可以想到的最好解方,每多種一區的樹,就能延緩環境敗壞的加速。

第二,城鄉差距在階級的問題上,一直沒有解決,城鄉的貧富差距,也一直在拉大當中。從前農村人可以透過念書得到翻身,但是現在的國立大學、好的院校,有多少有農村經驗、農村出身呢?比例也變得更少。所以這些城鄉、貧富差距、環境問題,多年來,其實更為嚴峻。這也就是吳老師已經如此高齡仍憂心不已。

吳老師到現在還一直計劃要寫一本種樹的書,為什麼呢?因為完成後,他可以透過這本書,再宣揚種樹的理念,讓更多人意識到,這事情是真的很重要。他的創作、生活跟理念目標,完全一致的。

屆時,那他會找周馥儀來討論怎麼推廣種樹,跟公部門說不用一教室一冷氣,而是一校園多少棵樹。然後叫阿達快點來寫種樹的歌,倡議留下更多土地植樹,也會邀請建樑在詩的方面,也一起往這個方向推進。他就是這樣。

他的創作是在他生活裡的一條路徑。生活是他的創作,裡頭也有條屬於文學的路徑,存在於這整體的創作之中。●

現代人零碎的時間很多,大家比較習慣零碎的時間拿來用手機處理事情。在手機還沒有這麼流行的時候,我記得還可以看到有人拿著書隨時在翻閱的,我只是把這個習慣延續過來。一個禮拜一本其實不算太多,我的選書有些是我讀過的、有些是還沒讀過的、有些是新書,我會讓這些書交錯出現。

現代人零碎的時間很多,大家比較習慣零碎的時間拿來用手機處理事情。在手機還沒有這麼流行的時候,我記得還可以看到有人拿著書隨時在翻閱的,我只是把這個習慣延續過來。一個禮拜一本其實不算太多,我的選書有些是我讀過的、有些是還沒讀過的、有些是新書,我會讓這些書交錯出現。 連俞涵:我就是很喜歡實體書嘛,也很喜歡閱讀,一直一直希望每本書能多進化一點。例如第一步,先決定開本,因為我很喜歡看日本翻譯書籍,所以會希望這本書的大小可以很方便放進包包裡,隨身攜帶。也希望它不要那麼容易被拗折,第一版時選擇用精裝,可是後來發現精裝並不好翻,所以到這個版本時,我希望讀者可以好翻,不用一直壓……

連俞涵:我就是很喜歡實體書嘛,也很喜歡閱讀,一直一直希望每本書能多進化一點。例如第一步,先決定開本,因為我很喜歡看日本翻譯書籍,所以會希望這本書的大小可以很方便放進包包裡,隨身攜帶。也希望它不要那麼容易被拗折,第一版時選擇用精裝,可是後來發現精裝並不好翻,所以到這個版本時,我希望讀者可以好翻,不用一直壓……

吳老師跟我提到一本書,是佛洛姆的《愛的藝術》,讓我回去閱讀。我一回家就買了,不僅整本讀完,還看了滿多次的。直到現在,我偶爾還是會翻一翻。

吳老師跟我提到一本書,是佛洛姆的《愛的藝術》,讓我回去閱讀。我一回家就買了,不僅整本讀完,還看了滿多次的。直到現在,我偶爾還是會翻一翻。

東亞書房》經典奇幻長篇《十二國記》迎30周年,發行紀念冊及原畫展,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■由日本知名小說家小野不由美創作、至今已累計超過1,280萬冊銷售紀錄的經典奇幻長篇《十二國記》,即將迎來系列作30周年。新潮社於本月25日發行《「十二國記」:30周年記念導覽手冊》,從不同視角回顧自前傳《魔性之子》以來的故事歷程。

30周年相關作品和活動,還包括《十二國記》御用插畫師山田章博即將在9月15日發行的《十二國記》畫集第二冊《青陽之曲》、預計於9月26日發售的「十二國記年曆 2023」,以及將在東京、岡山、京都等地書店舉辦的山田章博原畫展及快閃店鋪。對於《十二國記》系列作的廣大書迷而言,今年將會有個收穫滿滿的早秋。

■漫畫《波族傳奇》作者萩尾望都,今年7月受到艾斯納獎(Eisner Award)認可,登上美國漫畫界最高殿堂。有「美國漫畫界奧斯卡」之稱的艾斯納獎,旨在獎勵過去一年內格外優異的作品和藝術家,是美國最具代表性的漫畫獎。艾斯納獎中的「漫畫殿堂」,並非針對單一作品,而是對漫畫家本人作為「殿堂級人物」的極致認可,手塚治虫、小池一夫、小島剛夕、大友克洋、宮崎駿及高橋留美子,都是過去曾進入「漫畫殿堂」的日籍獲獎者,萩尾則成為名單上的第7人。萩尾在訪談中表示,自己受到手塚治虫的作品感動,從10多歲便開始漫畫創作,此次獲獎,讓她重新感受到文化和藝術表現代代相接的分枝和傳承。

■日本出版業龍頭講談社、集英社及小學館,今年與日本丸紅商社合作,聯合創設「PubteX」公司,透過AI技術,分析3家出版社每年發行的4億本書籍數據,以計算書店的真實需求。個別書店的配書額度,一直以來都是讓出版社頭痛的課題,而高達3到4成的書籍退書率,更造成超過2000億日圓的年度額外成本。講談社、集英社及小學館希望藉由此次與丸紅的合作,解決出版流通的困難,降低業界整體的消耗。這個由人工智慧計算出版、再版最適發行量的計畫,預計將自2023年4月起分段實施。相關人士預估,此舉可望減少500億日圓以上的退書成本。

【得獎消息】

■第11屆日本歷史時代作家協會獎於8月9日公布,矢野隆的《琉球建國記》(集英社文庫)及吉川永青的《展翅高飛:快商.紀伊國屋文左衛門》(中央公論新社)並列獲選本屆作品獎,千葉朋子則以歷史小說巨作《戴天》(文藝春秋)奪得本屆新人獎。

矢野隆自2008年起便活躍於歷史及時代小說領域,著有《蛇眾》、《朝嵐》、《我的名字叫秀秋》等代表作,同時亦與漫畫家岸本齊史合著多部《火影忍者》系列輕小說。今年4月推出的《琉球建國記》,刻畫15世紀琉球王國建國初期的動亂,以及梟雄們的鬥爭與興衰,被知名作家今野敏譽為「琉球版水滸傳」。

同樣榮獲作品獎的吉川永青,則是《戲史三國志》系列及《榮譽的紅》、《鬥鬼齋藤一》的作者。今年5月出版的《展翅高飛》,以江戶時代專門經營柑橘、木材等產品的商人紀伊國屋文左衛門為主角,描述這位深受幕府大臣重用的經商天才,僅僅經營一代就急流勇退的神秘生涯。

獲得新人獎的千葉朋子,是2020年以出道作《震雷之人》贏得第27屆松本清張獎的文壇新人。今年出版的第二部作品《戴天》,與《震雷之人》同樣以安史之亂前後的中國唐朝為舞台。天寶年間,皇帝唐玄宗疏於國政,縱容佞臣擾亂朝綱,節度使安祿山舉兵謀反,致使世間一片腥風血雨。胸懷天下的英雄們,能在這樣的亂世風雲中,讓自己心中的大義上達天聽嗎?《十二國記》插畫師山田章博,為千葉的前後兩部盛唐物語繪製封面,鮮明地展現出恢宏的世界觀及人物魅力。

【作家動態】

■第17屆書店大獎得獎作暨2022年影視化作品《流浪的月》作者凪良汐,於今年8月初發行小說新作《宛如星辰的你》(講談社),勾勒難言的悲傷與深沉的愛。「我想為我所愛的那個男人,耽誤自己的人生。」在風光明媚的瀬戶内島嶼長大的高中生曉海,邂逅了被自由奔放的母親拖累而轉學到海島的阿櫂。同樣懷抱著孤獨與缺失感的他們相互吸引,卻又彼此錯過。凪良透過在生命中掙扎與成長的兩人,描寫被正確所束縛、被愛所詛咒,卻又不甘放棄的愛情故事。

■著有《飼養溫柔死神的方法》、《無限的i》、《深夜中的簽線木偶》的醫師兼小說家知念實希人,於本月10日推出《祈禱病歷表》系列續集《祈禱病歷表:再會的療程》(角川出版)。結束實習、成為心血管內科醫師的諏訪野良太,在結束學會發表的歸途中,遇見醫學生時期的同學小鳥遊,以及與小鳥遊同行的實習醫生。談及實習個案時,諏訪野腦海裡浮現的,卻是關於過去他親身照顧的患者們。宛如戰場般的急診部、與內心傷痕正面對決的整形外科、和無可取代的「某人」邂逅與別離的緩和療護科,記憶的門扉開啟後,一段段痛苦卻又溫暖的記憶相繼浮現。由玉森裕太主演的《祈禱病歷表》翻拍日劇《祈禱病歷表:實習醫師解謎診察記錄》,預計將在今年10月於日本電視台(日本テレビ)播出。

將餘生投入聯合國永續發展活動的資產家之妻、為了妻子的3週年忌日而翻修房屋的男子、在死前挑戰搞笑大獎的過氣藝人,各式各樣的終活,或可怕、或理想、或賭上人生。秋吉以4個關於臨終準備的短篇,講述既溫暖又令人訝異的懸疑故事。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量