英美書房》美國新興選書App「Tertulia」彙整專業書評與社群評論,及其他藝文短訊

【產業消息】

■美國新興的免費選書App「Tertulia」近日開始試營運,號稱要打造為圖書界的Netflix和Spotify,在App上重現實體書店的體驗和驚喜感,讓讀者更容易發現符合喜好的新書。Tertulia創辦人Sebastian Cwilich和Robert Lenne是紐約藝術品媒合平台Artsy的產品與設計總監,另一位創辦人Lynda Hammes則曾在媒體與出版業服務多年,擅長將傳統媒體推廣至多元數位通路,開發不同的商業模式。

Tertulia選書資料庫以AI與人力編選並進,彙整網路上的一般與專業書評、社群媒體貼文、獎項、Podcast、暢銷榜單、讀書俱樂部選書等相關討論,相信藉由網路口耳相傳的力量,更能讓小眾好書出現在最適合的讀者面前。目前App上有1500萬冊紙本書可供購買,預計於今年底前加入有聲書、明年加入電子書。

|

|

■英國指標性文學獎科斯塔圖書獎(Costa Book Awards)無預警宣告終止,引起出版界一片譁然。科斯塔圖書獎創立於1971年,至今已有50年歷史,今年2月剛頒發2021年的獎項得主(詳見2022年1月英美書房),總獎金為6萬英鎊(約新台幣218萬元)。科斯塔圖書獎原名為「惠特貝瑞圖書獎」(Whitbread Book Awards),於2006年由旗下子公司「科斯塔咖啡」(Costa Coffee)接手後,遂改名為科斯塔圖書獎。而在2019年,惠特貝瑞將科斯塔咖啡賣給可口可樂公司。

科斯塔咖啡公司於6月9日宣布停止贊助該獎項,且從此停辦,但並未說明終止原因,目前也不打算讓其他贊助商接手。多年來,科斯塔圖書獎和布克獎(Booker Prize)被視為英國最舉足輕重的文學獎,但科斯塔獎比起布克獎更重視大眾讀者的閱讀愉悅感,因此普遍來說,其得獎作品的風格與內容更為親民。

科斯塔獎每年主要頒發「小說」、「小說處女作」、「童書」、「詩」以及「傳記」等5大獎項,偶爾增設「短篇小說獎」。曾在台灣出版的科斯塔得獎作包括石黑一雄的《浮世畫家》(An Artist of the Floating World)、莎莉.魯尼的《正常人》(Normal People),以及迦勒.阿祖馬.尼爾森的《開放水域》(Open Water)等。

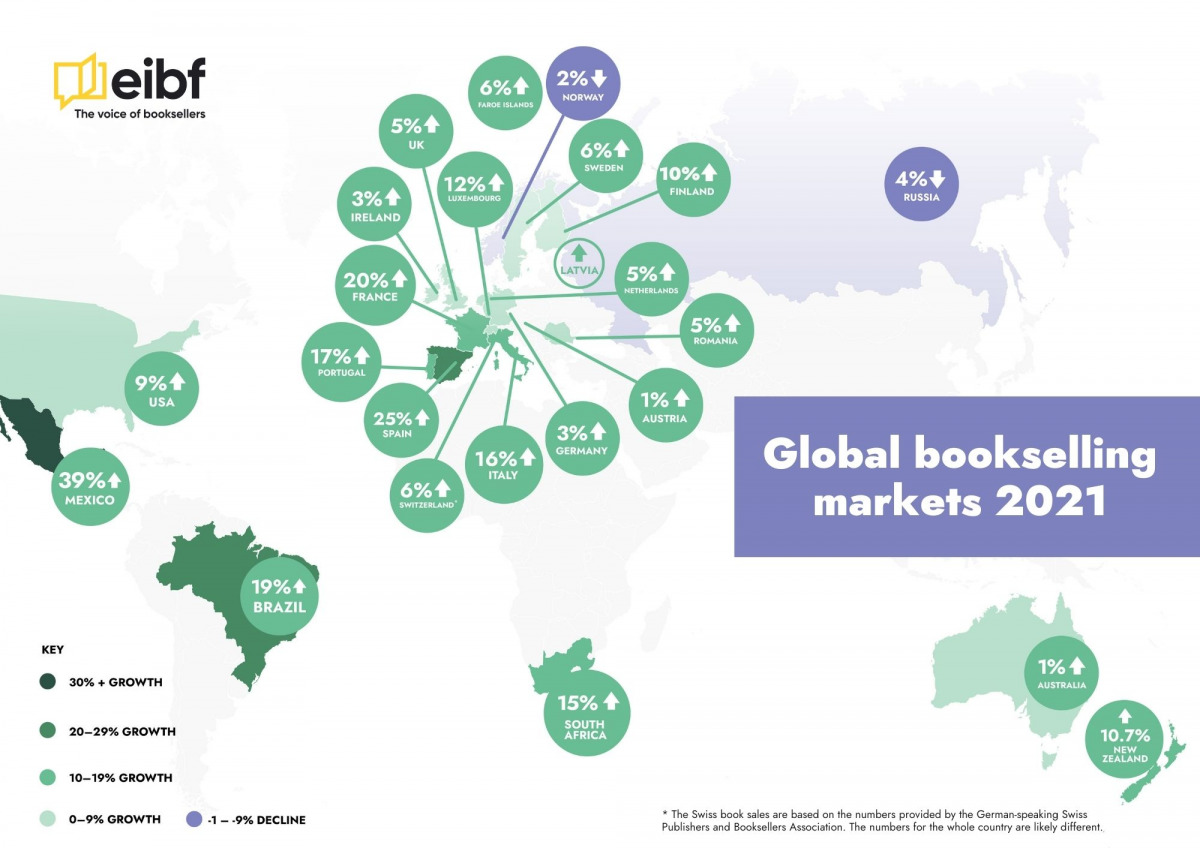

■歐洲與國際書商協會(European and International Booksellers Federation,EIBF)本月發布2021年度書市報告,副標為「形塑出版業的當前趨勢」,盤點疫情變化對圖書銷售的影響。共計18國的書商協會為報告提供數據,包括紐澳、歐洲國家、美國、墨西哥、巴西、南非、俄羅斯等。報告中的各國圖書市場均有5%至15%不等的增長,其中大部分成長來自網路銷售,尤其新興商業模式「線上購物、門市取貨」(Click and Collect)是眾多讀者在疫情期間的第一選擇。在荷蘭,網路通路的營收甚至有史以來首度超越實體書店。相較之下,實體書店仍買氣低迷。儘管去年較少封城,但各地不時傳出疫情突然升溫,政府呼籲民眾避免前往人潮眾多處,因此書店來客量銳減。

針對2022年,報告也提出3大值得關注的產業趨勢。第一,數位化仍是最受矚目的發展趨勢,許多出版商和書店均把提升數位銷售能力視為首要之務,有聲書串流服務也有爆炸性成長。第二,是檢視供應鏈問題,尤其紙張供應短缺和物流塞車的情況,從去年影響至今。最後,在通膨和民生物資漲價的影響下,顧客購買力勢必受限,也是出版業必須面對的環境因素。完整報告公佈於EIBF官網。

【得獎消息】

■睽違3年,英國圖書獎(The British Book Awards,亦稱「筆尖獎(nibbies)」)終於在5月23日舉行實體頒獎典禮,共頒發31種獎項,其中14項頒發給作者及作品,另外17項則是頒給製作與銷售書籍的出版社、通路及業界職人。

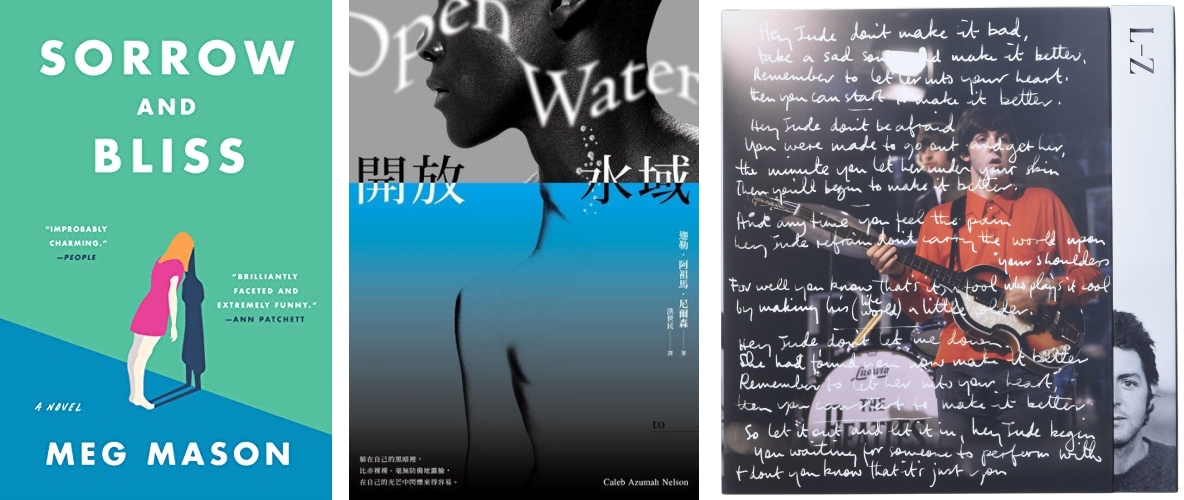

「年度小說獎」得主是Meg Mason的《Sorrow and Bliss》,本書同時也是女性小說獎(Women’s Prize for Fiction)的決選作;《開放水域》再創佳績,獲頒「年度最佳小說出道作」;傳奇音樂人保羅.麥卡尼(Paul McCartney)的個人歌詞精選輯《The Lyrics: 1956 to the Present》則獲得「年度最佳生活風格書獎」的肯定。在產業獎項中,串聯多家獨立書店採取「共益企業」的商業模式、2021年才在美國開張的網路書店「Bookshop.org」,今年將版圖拓展至英國及西班牙,獲頒「年度零售商」的榮譽。

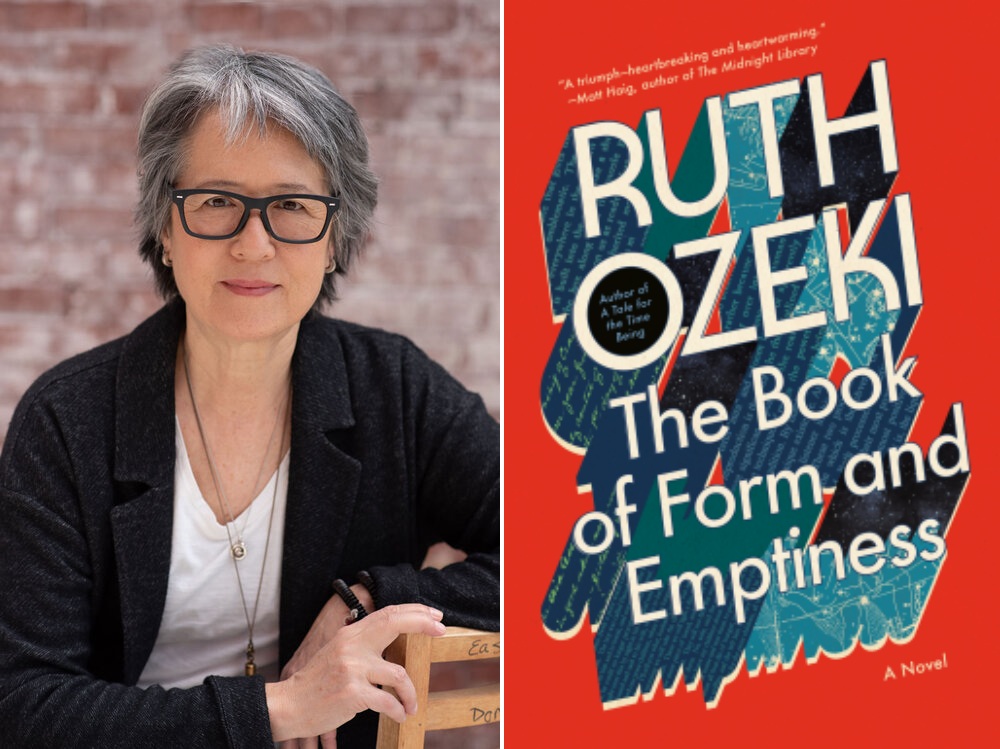

■布克獎入圍作家Ruth Ozeki以她的第4本小說《The Book of Form & Emptiness》獲頒英國「女性小說獎」(Women’s Prize for Fiction),獨得獎金3萬英鎊(約新台幣109萬元),評審主席Mary Ann Sieghart表示:Ruth Ozeki是位「貨真價實兼具獨創性與嫻熟技巧的說書人」;今年女性小說的成果非凡,本作憑藉其妙趣橫生的文字、智慧、幽默與悲傷情感的渲染力,從競爭激烈的決選名單中脫穎而出。

這本歌頌書本與閱讀的力量、處理生死議題,帶來全然閱讀享受的小說,其故事主角是個13歲的男孩Benny。當音樂家父親車禍過世後,Benny開始聽到家中的物品開口說話。起初僅有一隻運動鞋、破損的聖誕節裝飾品和一片發黃的萵苣,但隨著母親的囤積癖加重,聲音愈來愈喧鬧,甚至黏著Benny到街頭與學校,令他再也無法裝作充耳不聞。於是Benny只好躲到公共圖書館,一個萬物井然有序,而且低聲細語的場所。就在那裡,Benny遇到了屬於他的那本書——它不只闡述了Benny的人生,更教會他如何傾聽真正重要的事物。

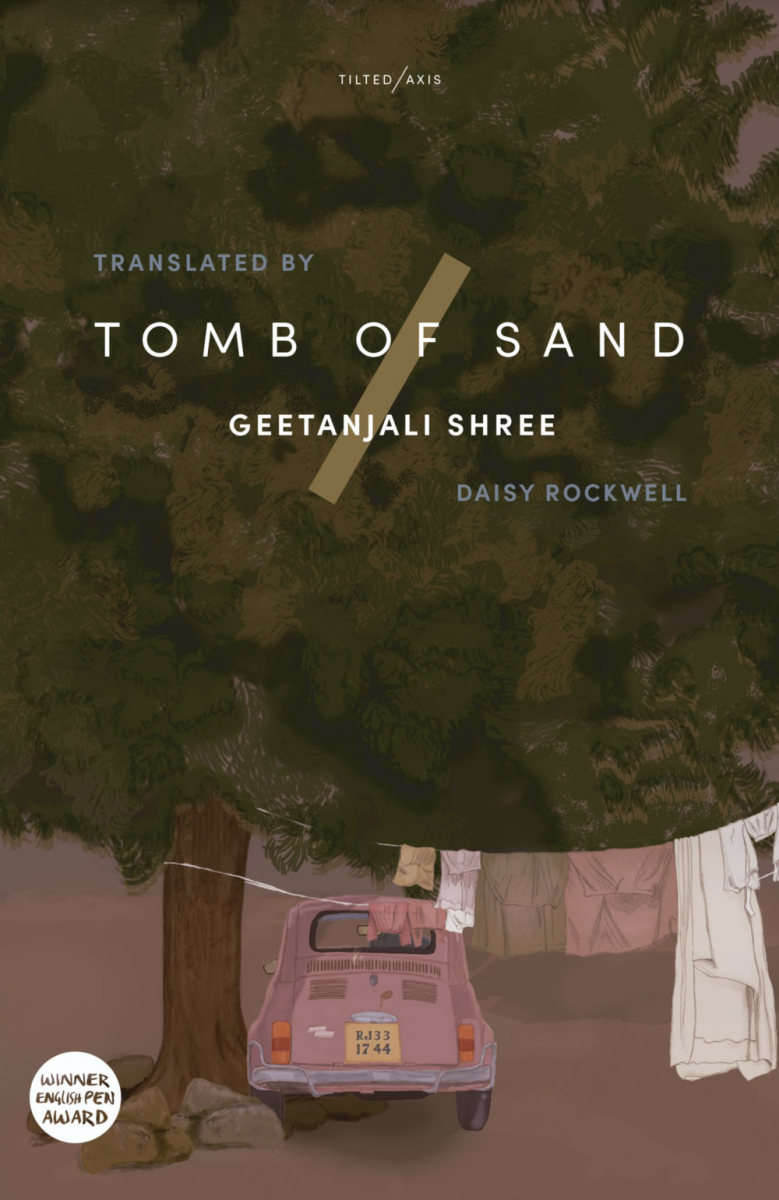

■獎勵翻譯作品的布克國際獎(International Booker Prize)5月底揭曉2022年度得主,獲獎作品《Tomb of Sand》的印度作者吉丹嘉麗.雪莉(Geetanjali Shree)和英語譯者黛西.洛克威(Daisy Rockwell)可平分5萬英鎊(約新台幣182萬元)獎金。本次《Tomb of Sand》獲獎,是布克國際獎首度頒發給印度作家,本書也是第一本譯自印地語(Hindi)的得獎作,同時是雪莉在英國出版的第一本書。值得一提的是,出版《Tomb of Sand》的獨立出版商Tilted Axis Press,其創辦人正是翻譯韓江《素食者》而獲得同獎項的英語譯者Deborah Smith。

■獎勵翻譯作品的布克國際獎(International Booker Prize)5月底揭曉2022年度得主,獲獎作品《Tomb of Sand》的印度作者吉丹嘉麗.雪莉(Geetanjali Shree)和英語譯者黛西.洛克威(Daisy Rockwell)可平分5萬英鎊(約新台幣182萬元)獎金。本次《Tomb of Sand》獲獎,是布克國際獎首度頒發給印度作家,本書也是第一本譯自印地語(Hindi)的得獎作,同時是雪莉在英國出版的第一本書。值得一提的是,出版《Tomb of Sand》的獨立出版商Tilted Axis Press,其創辦人正是翻譯韓江《素食者》而獲得同獎項的英語譯者Deborah Smith。

《Tomb of Sand》講述一位80歲的老奶奶Ma失去老伴後陷入重度憂鬱,等到心情恢復、展開新人生的下一步竟是搭飛機出國,甚至和海吉拉(hijra)成為朋友,種種反傳統的行為讓女兒大感不解。年邁的Ma不顧家人反對前往巴基斯坦,打算重新面對十幾歲時經歷印度和巴基斯坦分裂的創傷,並思考作為母親、女兒、女人和女性主義者對她的意義。作者輕快調皮的筆法為本書立下基調,一掃創傷和悲劇的沉重,也讓布克國際獎評審讚道:「我們被本書的力量、感動和玩心所折服。」

■獎勵LGBTQ文學寫作的「浪達文學獎」(Lambda Literary Award)今年度收到來自超過300家出版社、1300本以上書籍報名,最終選出24個得獎者,獎項類別橫跨虛構文學和非虛構文學獎、回憶錄、詩集、漫畫、青少年和兒童文學等,性別光譜涵蓋女同、男同、雙性戀、跨性別取向。完整得獎名單詳見浪達獎官網。

女同志和男同志得獎回憶錄的作者Sophie Santos和Brian Broome,都經歷過與周遭格格不入的痛苦童年。自稱獻身給「Lesbian Propoganda」的喜劇演員Sophie Santos,在回憶錄《The One You Want to Marry (And Other Identities I’ve Had)》中描述自己童年因軍人父親調職而頻繁轉學,為了適應新生活,她下定決心隱藏男人婆般的性格,加入大學姐妹會,甚至參加最看重性別刻板印象的選美比賽,而這個策略也讓她成功融入群體,但每一個身分似乎都不是真正的她。直到20多歲躲在房間裡看女同性戀影片時,她才察覺自己的性向,也進入了「成為」女同性戀的「青春期」,學會聆聽自己內心真正的聲音。

《Punch Me Up to the Gods》是Brian Broome的出道作,早在獲頒浪達獎之前就已獲得科克斯書評獎,也是《出版人週刊》、《紐約時報》、《美國圖書館期刊》等媒體的2021年度選書。擁有黑皮膚的男同志Brian在白人比例高達8成的美國俄亥俄州長大,他在書中詳細記錄童年經歷父親、白人老師和鄰居玩伴的肢體和情緒暴力,以及後來苦於恥辱感,又沉溺性關係和毒品的時期。這本回憶錄揭露了深層的跨世代創傷,以及恐同和沙文主義受種族偏見影響所產生的後果。當他回想過去,「要像個男人」這句話像是一句魔咒,扼殺了他(和其他男孩)成為男人以外的人的可能性。書中雖充滿令人心痛的事件,但Brian以普立茲詩人Gwendolyn Brooks的詩作〈We Real Cool〉精巧包裝他的生命篇章,行文充滿自信與感性,似乎在說他已經找到了安放自己的方式。

【跨媒體改編】

■Netflix史上最貴電影《灰影人》(The Gray Man),將於7月15日在少數戲院限量上映,7月22日在平台上架。這部改編自《紐約時報》暢銷作家Mark Greaney同名諜報小說系列的Netflix野心之作,斥資2億美金(約新台幣60億元),由《美國隊長》克里斯.伊凡(Chris Evans)、萊恩.葛斯林(Ryan Gosling)、《007:生死交戰》安娜.德哈瑪斯(Ana de Armas),以及《柏捷頓家族》雷吉-尚.佩奇(Regé-Jean Page)領銜主演,並由將漫威電影宇宙推上高峰的羅素兄弟(Anthony Russo & Joe Russo)編導。目前官方已釋出預告片,並於5月中宣布本作的前傳與續集現正籌備中:前傳將由克里斯.伊凡主演,由《死侍》系列編劇主筆;續集則由萊恩.葛斯林主演,由《復仇者聯盟》系列編劇主筆。

前CIA特務Court Gentry是情報界的傳奇人物,莫名遭背叛入獄,逃獄後成為自由接案的職業殺手,人稱「灰影人」。因Gentry手上掌握對組織不利的證據,CIA便派出瘋狂大膽的頂尖特務Lloyd Hansen來對付Gentry。Gentry憑藉自己高超的身手與智謀,不只要躲避美國政府在全球的眼線,更得擺脫無數賞金獵人的追緝。●

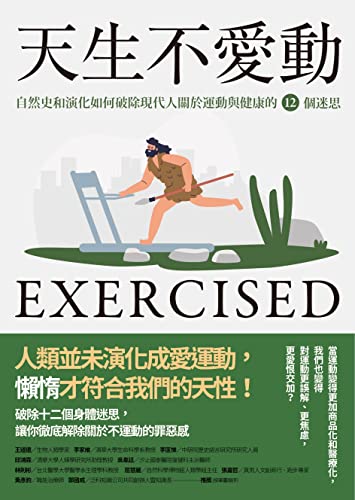

謝明霏:我最近看了一本書《天生不愛動》,我太喜歡那本書了。書中在談如同人生下來就會行走一樣,其實人本身就是非常協調的動物,我們走路時,全身每個地方都必須互相配合,才會平衡。舞蹈某種程度跟走路很像,我常常跟學生分享,「兩條腿,不是右腳,就是左腳。」跳舞很難嗎?右腳走完,左腳一定會走。

謝明霏:我最近看了一本書《天生不愛動》,我太喜歡那本書了。書中在談如同人生下來就會行走一樣,其實人本身就是非常協調的動物,我們走路時,全身每個地方都必須互相配合,才會平衡。舞蹈某種程度跟走路很像,我常常跟學生分享,「兩條腿,不是右腳,就是左腳。」跳舞很難嗎?右腳走完,左腳一定會走。

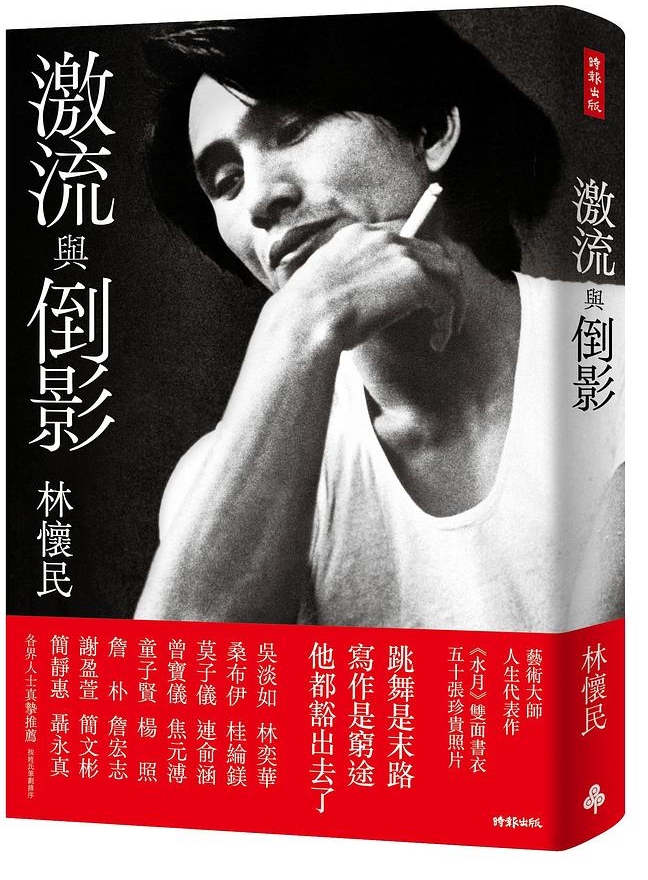

謝明霏:讀林老師這些故事時,喚起我很多的回憶。三十出頭時,我到英國讀書,真的很能感受林老師所關懷的,如何從西方的角度,回頭看我們自己。雖然自己身在其中,但當我讀這些雲門相關的書籍,或這次讀林老師《激流與倒影》,都彷彿提醒我:「一定要知道初衷是什麼。」

謝明霏:讀林老師這些故事時,喚起我很多的回憶。三十出頭時,我到英國讀書,真的很能感受林老師所關懷的,如何從西方的角度,回頭看我們自己。雖然自己身在其中,但當我讀這些雲門相關的書籍,或這次讀林老師《激流與倒影》,都彷彿提醒我:「一定要知道初衷是什麼。」

現場》明明很痛苦,為什麼我又來了இдஇ:Come on!12小時漫畫創作挑戰營交流日專訪

臺灣漫畫基地於6/25舉行第1屆「Come on!12小時漫畫創作挑戰營」,參照國際漫畫界行之有年的「24-Hour Comics Day」,聯合21位漫畫家以電繪或手繪方式,現場或線上同步進行限時漫畫創作。本屆主題設定為「變」(Change),挑戰者需於12小時內完成12頁、包含封面與內容的自由漫畫創作。

創作完翌日,是漫畫家交流日,主辦單位將作品上傳至內容平台,讓彼此進行MVP票選,也以分組遊戲「天才畫手」猜謎繪圖接力賽來增進漫畫家之間的情誼。

Openbook特派員在交流日當天潛入現場,訪問8位漫畫家:HOM、小峱峱、二毛、韋蘺若明、薪鹽、李隆杰、葉明軒與艾莉柚,請他們各自分享體驗極限的創作半馬(畢竟國外有24小時)心路歷程、靈感來源,以及個人最欣賞的作品。

➤變的多種詮釋:參賽經驗與作品分享

HOM:我是第二次參加這樣子的活動,因為去年在德國柏林參加過24小時畫24頁的漫畫聯賽,大家聚在一起創作,把能量發散出去,像是一種習俗。這次基地避免太累砍半時數,但是參加的感覺是差不多的。

這次畫的內容是〈不變〉。故事主角不想改變,從古代到未來、到世界毀滅都在低頭滑手機。但他後來發現「必須要付出很大的改變,才能維持不改變」,所以「以不變應萬變」其實做了非常大的努力。有些人做事情看起來毫不費力,其實背後付出相當大的苦心。在這個世界想用自己的方式活下去,也要有非常多的資源或本事,才有辦法維持生活哲學。故事有點搞笑、又有點自嘲,因為主角看起來很懶惰,大概就這樣的故事。

至於主角被稱呼長老,因為他從東漢末年活到世界毀滅,新物種研究一下發現「哇,這個人從西元200年左右活到核爆完!」活那麼久大家就叫他長老。其實他們不是人類(而是有新文明的新生物),但依然懂得信仰跟敬老尊賢。他們看起來一坨黑是因為我已經沒有時間畫了(笑),本來想要畫很酷炫的東西,看一下手錶,覺得好我要畫黑影。

小峱峱:我是第一次參加這種活動,過去很少有在密集的短時間內畫這麼長頁數的經驗。我的故事發想主角是一隻狗,因為HOM比賽前一晚來住我家,比賽那天我正好看到騎腳踏車、前面籃子裝一隻狗的阿伯。我後來分析題目,「變」可以是改變形象、變身的主題,就想到HOM剛好有養博美,所以主角Mega其實是HOM家以前的博美狗名字,創作時也大量參考同一隻狗。HOM說,如果到時候我被抽到台上,她就要揭露,從頭到尾我都在畫她家的狗(笑)。

二毛:我阿嬤之前生病,自己也有去照顧,所以「如果老人變成嬰兒會比較好照顧?」這個想法那時就有了。我一看到「變」就想到這個想法,那就乾脆拿來畫。至於為什麼是變成嬰兒?因為自己本身比較會畫嬰兒,可以畫比較快。最後結局的假想,從老人切換到社畜,也是因為跟朋友聊天常常會聊到,「啊,社畜好想當嬰兒!」(笑)就是各種生活經驗亂ㄌㄚˇ在一起。

韋蘺若明:這個作品概念本來就在我的筆記本裡,主要是因為⋯⋯我先生很龜毛(笑)作品名稱〈先生毛很多〉在腦海浮出,就想趁這次快速試試看可以怎樣表現。不過這次比較沒時間把個性龜毛的部分畫出來,而是強調貓咪可愛的地方。關於出現人類情敵的情節設計,因為人生要往下走啊!先生死了,就應該要去尋求新的人生啊!

薪鹽:第一次參加這麼短時間就要創作出完整12頁故事的比賽。這次作品情緒太起伏,情節安排緊湊,如果時間足夠的話,應該能延伸發展成20-30頁內容。

最早的故事構想是講一對關係疏遠的父子,直到某天兒子發現爸爸房間有可愛玩偶——結果創作出來主角變成一對母子,性別翻轉(爸爸變媽媽)(笑)。〈happyburnth_day〉故事是說一個有囤積癖的單親媽媽,她把小孩養得很健康、很好,動物(貓)也養得很好,雖然她處於生病的狀態,但是很盡力負責照顧身邊的人事物。後來兒子離開家裡,她獨居也慢慢開始整理家裡的東西。5年後,兒子因為媽媽過世回到舊家,發現客廳還是一團混亂,卻「越往裡走就收拾得越整齊」,可見媽媽努力做到她跟兒子吵架時說的:「我會把自己的事情處理好」。被遺留下來,客廳堆滿遺物,整理到一半的家,在男主角沒熄滅的菸落地之後,被一把火燒了,什麼囤積雜物都沒了!變得很乾淨!(笑)

李隆杰:之前在安古蘭作者之家參加過4次,那時是24小時畫24頁。2017年參加過敖幼祥老師策畫的8小時畫8頁漫畫馬拉松,再來就是這次漫畫基地的12小時畫12頁。過程想放棄是不會啦,只是會後悔報名而已(笑),然後第二次、第三次參加時就會想起,「啊,不對啊,這件事情明明很痛苦,為什麼我又來了? 」每次報名,都是因為忘了上次畫的時候有多痛苦。

我個人會盡量避免畫有對白的東西,因為我處理文字速度特別慢,也沒辦法像其他人把對白處理得那麼複雜,所以參加這種(限時)比賽,我的作品都是無對白的。只有一次例外,那次安古蘭作者之家活動規定必須要有對白。規則就是抽選一些台詞, 要把那些台詞放到故事裡。那時我用了有點作弊的方法,就是畫殭屍,殭屍都有點胡言亂語,亂講一通。

葉明軒:我之前參加過一次8小時畫8頁的活動,12小時這種是第一次參加。我算事前準備作業很縝密的,所以,李隆杰也有看到,我在畫之前還有先寫腳本,每頁要畫什麼都要先列好範本。有聽說那個HOM是一頁一頁直接畫下去,剛好畫完12頁,對我來講我沒有辦法。沒有規畫就很容易出槌。

艾莉柚:之前偶然想到這個故事有先記下來,所以這次主題一出來就覺得「欸這個可以用!」因為自己的家庭關係,對故事內容也滿有感觸,有感觸的東西畫起來就比較順一點吧。關於女主角用油漆去塗抹牆壁身高的刻度、血跡的設定,不是有句話說:「不幸的人用一輩子治療童年」嗎?其實很多人童年過得很惡夢,必須用一輩子療傷他們的童年帶來的陰影,或希望抹滅掉童年,人生重新開始。

➤私心MVP是?請告白。害羞的話,創作隨行同伴會選誰?

經過激烈的內心天人交戰後,「Come on!12小時漫畫創作挑戰營」全體票選MVP出爐:艾莉柚獲得金獎,HOM獲得銀獎,葉雨軒獲得銅獎。然而,這次12小時漫畫挑戰,每位漫畫家無不卯足全力,不論題材選擇、人物設定、情節鋪陳與構圖分鏡,都各有亮眼之處。

OB特派員進一步追問8位受訪漫畫家:心目中的MVP是誰?(不限一人)如果左右為難答不上來,也可分享最想找哪位漫畫家當創作隨行同伴,並請說明原因。

HOM:我投了兩個人,第一個是投給小峱峱,原因是她在畫我家的狗(笑),滿足自己私心。(正色說)另一個原因是,小峱峱平時的商業作品比較莊嚴、優美,但這次活動她用輕鬆開心的方式去畫了可愛又簡單的狗英雄,表現出很純粹的創作喜悅,我能感同身受,滿喜歡的。第二個投給艾莉柚,她的分鏡功力很好,扣合主題「變」,一開始是溫馨,慢慢開始殘酷,然後變得暴力,很有層次。原本也想投給李隆杰老師,真的選很久。

小峱峱:MVP會投給李隆杰,短時間內畫面完成度很高。如果要找一個人同行去創作,還是會選HOM,主要是認識。因為畫圖過程通常聊的是創作經驗或創作方法,當然會想知道其他創作者的方法,但不熟的狀況下也很難交流。也不會想找喜歡的漫畫家老師,這樣(一起創作)有點太激進了。

二毛:我心中的MVP是韋蘺若明〈先生毛很多〉,貓很可愛,故事流暢,笑點到位,構圖也很不錯。同行創作夥伴的話,我應該會找waste戊,因為我們認識很久了,感覺找認識久的人一起出去比較不會出問題(笑)。

韋蘺若明:印象最深刻的是葉明軒老師的作品。現在還在手繪的漫畫家不多了,現場看到他手繪那麼漂亮,故事又完整,短時間內就完成,滿驚訝的。陪同的漫畫家會選誰喔⋯⋯我喜歡一個人畫耶(笑),但如果一定要帶一個人的話,我可能會帶編輯去,直接工作。

薪鹽:大家都很厲害,畫得很好。如果要找個人同行去創作,我會找我的朋友Peter Mann!她的作品《芭樂歌》7月1日要上市了。內容畫得超好,還對我說,「沒有啦,畫得很簡單啦。」我看著那些複合媒材的作品,(瞪大眼睛)反問她:「你告訴我這些畫起來很簡單?」我是不相信啦(笑)。剛剛分組遊戲,大家都滿有默契的,平常看的漫畫作品應該都滿像的,才會一眼就知道在畫什麼。如果活動時間更長,我想應該可以跟更多漫畫家更熟,甚至變成朋友。

李隆杰:艾莉柚畫的故事滿真實,開頭到結尾反差明顯,過程用刷油漆去做情緒轉換,這個方式也很特別。我個人沒有很喜歡悲劇,但最後傳達的情緒是很多人內心存在的遺憾,處理得很不錯。葉明軒老師的作品,可以感覺到投入了很多情感,對現實的不滿(笑)都發洩在裡面,看了也相當痛快。其實嚴格說來,整個故事都沒有真正的「超能力」,但他用不一樣的解說方法,讓這一切變得好像真有一回事。其他好的作品也很多,像HOM一如之前風格,作品具有幽默性、劇情轉折、蘊含道理都有把握,而且完成速度快,整體品質很好,前後是一致的。

葉明軒:最有印象的是凱吉〈抓到了〉還有KARAS押形的作品〈關於陰角也有偶像夢這回事〉,他們的故事都很完整,這麼短的時間裡,畫面都很好、分鏡都流暢。本來以為這次參賽只會看到一兩篇驚艷的作品,但沒有,至少半數以上都很強。

艾莉柚:凱吉的作品〈抓到了〉,小男孩跟小女孩約定,結果小男孩害小女孩死掉,小女孩變成鬼來找他。整個故事很深刻,起承轉合我滿喜歡,所以是我心中的MVP。另一個是葉明軒老師,作品的起承轉合我也覺得很有趣。

➤未來計畫/想推薦給讀者的漫畫作品

HOM:最近在籌備長篇漫畫連載,預計會在公開平台上發表,可是我現在不能講是什麼平台(OB:沒關係,保持神祕!)這是我第一次挑戰長篇漫畫,思維不太一樣:短篇漫畫是起承轉合要抓好,長篇是角色特質、故事時間軸要拉長來敘述,對我而言是很大的挑戰。歡迎新讀者、舊讀者批評指教。

小峱峱:畫越多漫畫,就看得越少漫畫(OB:好傷心喔⋯⋯)所以我沒什麼機會推薦別人作品,很抱歉。每個人會有自己主觀的喜好,所以交給讀者自己去判斷,沒有想要特別推薦什麼。對於喜歡我作品的讀者,很遺憾我沒辦法給他們更好的故事(OB:天哪,看到一個創作者的靈魂在燃燒)我大概只能給他們一本畫冊。

韋蘺若明:分享台漫好了,但是沒有出版,是在webtoon連載完結:謝東霖《潛在犯》。這個作品沒有受到太多關注,有點可惜,可是我看過之後很驚艷,因為設定很有趣,發揮空間也很多,推薦大家可以去看看。謝謝從很早期就一直在追的讀者,一路看到現在,也感謝後來喜歡我的,這些支持都是漫畫家繼續創作的動力,以後當然也會有新創作,希望大家喜歡。

薪鹽:過去都跟文字作者合作,其實還沒出版過內容完全原創的作品。最近在準備有史以來第一本個人原創漫畫,有科幻和天文元素,最近要找物理學教授幫忙!會選這樣的主題,是因為編輯跟我的對話:「你就只想畫已經知道的東西嗎?」「嗚。・゚・(つд`゚)・゚・」「不試看看挑戰沒畫過的主題嗎?」「喝!(; ・`д・´)」大概是這樣。希望能今年上市。

聽說有很多香港讀者喜歡我的作品,在這裡要謝謝紙本分格。之前狀態不好關社群,現在狀態比較好重開了,如果有讀者想要看,隨時都可以回來看我的作品。最近在看小山宙哉的《宇宙兄弟》,超好看!(激動)

李隆杰:最近左萱有出一本《芭蕉的芽》,我家就住師大附近,場景那個氛圍有畫出來,重點是人物角色變得更有趣了,角色變得更好笑。看起來這本對歷史的思考也是花了非常大的力氣。

葉明軒:《大仙術士 李白》畫很慢,因為一直在接外案,平常都忙到沒時間看新作品。我的作品已經出版那麼久了,但是還沒完結(笑),謝謝讀者的耐心,我畫很慢,只要還記得,我一直都在。

艾莉柚:最近有在追浦澤直樹的《怪物》,聽大家說是神作,看了前面也覺得好看。我是買完全版,現在看到第三集,不要劇透我(笑)。●

➤歡樂交流時間

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量