現場》用作品寫出理想台灣人的樣子,從報刊冊頁開出玫瑰:台灣歷史作家陳柔縉紀念展座談側記

陳柔縉畢業於台大法律系,在台灣解嚴前一年(1986)進入《聯合報》擔任政治記者,1989年至《新新聞》任專題記者,後轉為自由作家。本次座談多位與談人皆是陳柔縉舊識,諸如賴秀如與陳柔縉同年並同期進入報社工作,兩人結識於銓敘部次長辦公室;郭宏治是90年代至今的好友,與陳柔縉先後都在報社和《新新聞》待過,他說大二時最先認識到的就是陳柔縉的笑容。

李志德則是承接了陳柔縉在台大新聞所實務課程的工作;陳翠蓮大陳柔縉兩屆,有一起採訪立院的經驗;陳柔縉是蘇碩斌學姊,在非虛構寫作的新書出版工作上有所交流;顏杏如自言見到陳柔縉就像小粉絲碰上大作家,雖認識較晚,但對她親切樸素與無私分享印象深刻。

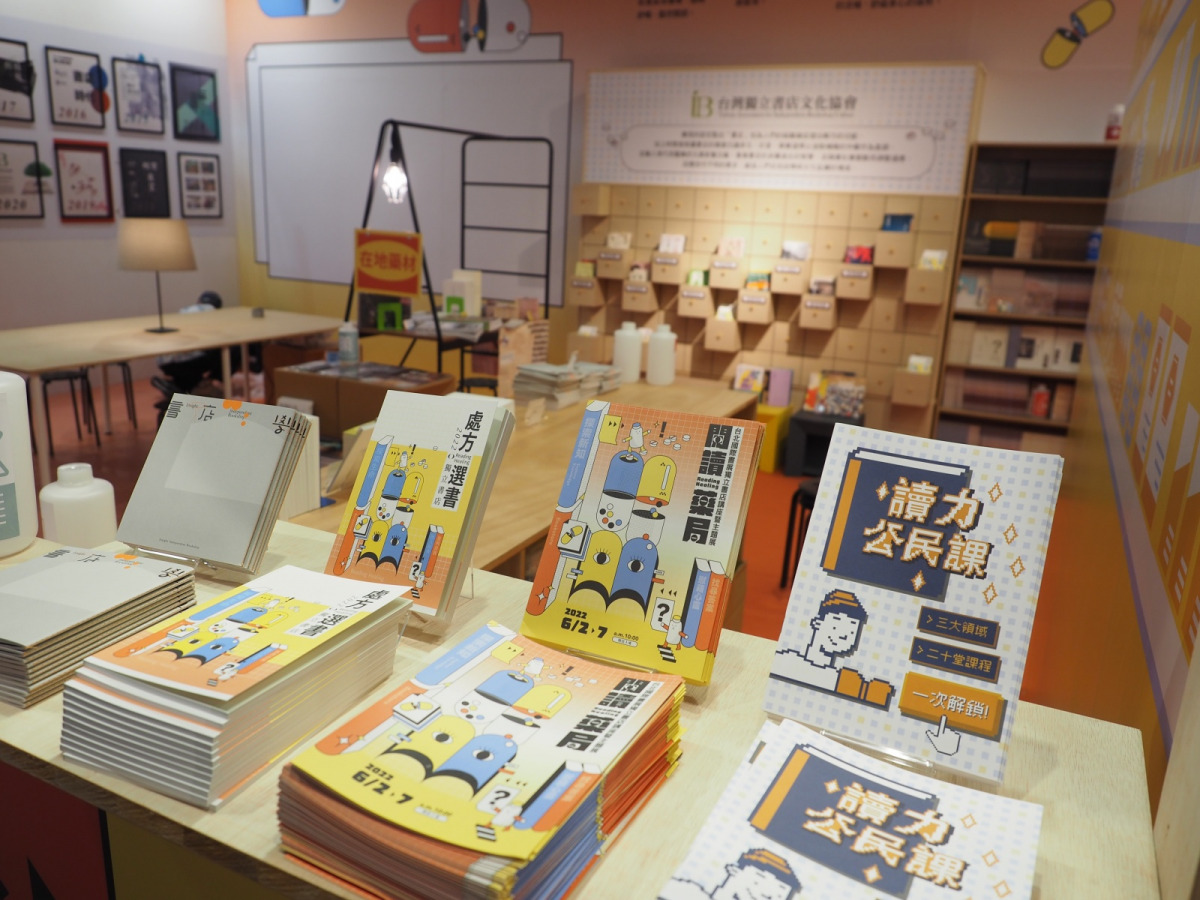

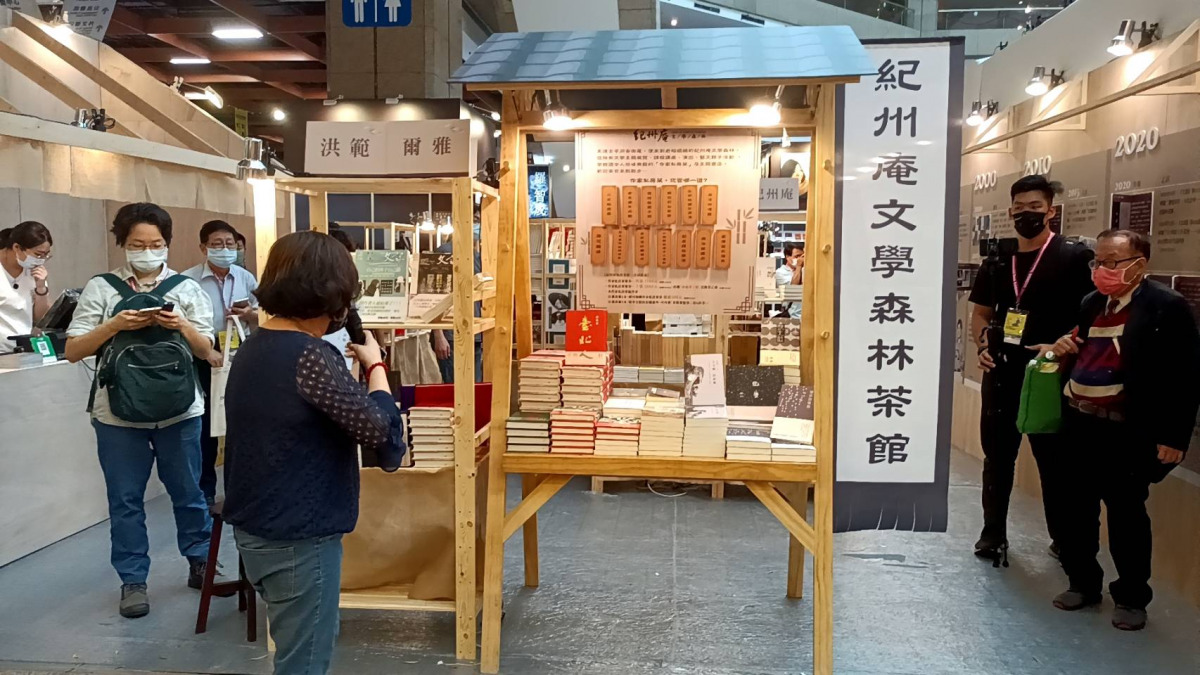

誠如洪貞玲所言,本次座談召喚了不捨她的朋友們齊聚,是一場以「柔縉式」的溫暖集體療癒的時刻。也期許紀念特展等相關活動,能讓年輕人更深入認識陳柔縉真實深刻的面貌。

➤新聞界中的異類,寫台灣政商關係,怎麼可能沒風險?

「陳柔縉畢業於台大法律系,為何選擇當記者?」蘇碩斌曾基於好奇問她,結果答案很有趣,只因陳柔縉覺得自己作文很好,聯考拿到很高分,認為自己一定可以書寫,便走進記者這個圈內。

當今一般人對記者的印象,多是在新聞現場成群圍上搶話,但陳柔縉非常特別,在陳翠蓮眼中,她是個不張揚、很低調,乾乾淨淨的非典型記者。賴秀如也說,她總是一個人獨來獨往,自己騎腳踏車到處去做自己的事。

雖然大家喜愛陳柔縉的作品,卻很少回過頭來談她過去的記者生涯。然而必須把她的作品及其所處時代,整個放進台灣民主化的脈絡裡,才能更立體地詮釋陳柔縉這個人,對台灣的民主跟自由具有什麼樣的啟示。

那是一個具有各種社會行動與不同聲音,促使台灣一步步朝民主化前進的年代,在快要解嚴但還在戒嚴的曖昧與緊繃之下,有各種各樣的事情在發生。

賴秀如說,其實陳柔縉很知道自己聰明能幹,但也明白自己是個跟別人不一樣的異類。這樣的異類,賴秀如認為早早離開報社是幸運的,因為當年媒體的戒嚴心態和控制仍然很強,難保陳柔縉不會不小心碰觸到報老闆的底線,甚至出現「徐瑞希事件」的翻版。

賴秀如說,其實陳柔縉很知道自己聰明能幹,但也明白自己是個跟別人不一樣的異類。這樣的異類,賴秀如認為早早離開報社是幸運的,因為當年媒體的戒嚴心態和控制仍然很強,難保陳柔縉不會不小心碰觸到報老闆的底線,甚至出現「徐瑞希事件」的翻版。

賴秀如提到:「1991年都解嚴了,但當時仍是那樣的年代,而《總統是我家親戚》(1994)她寫的正是台灣高層的政商關係,怎麼可能不出事?」

這點也得到郭宏治證實:陳柔縉開始跑政治新聞,是立法院老立委還在的時候,可以聽到很多白頭宮女話當年的老故事,她轉到《新新聞》之後,就書寫了第一本政壇老人訪談錄《私房政治:25位政治名人的政壇祕聞》(1993),且她當時就已經在為《總統是我家親戚》的計畫做準備。

「所以在我來看,她離開記者崗位發展出自己的路線,成為政治評論家、作家,這一切上天的安排,都是為了最後讓她成為一名小說家、成為說時代故事的人。」賴秀如說。

陳翠蓮對此所見略同:90年代以前,中時、聯合是新聞界最大報,連退休都有很好的保障,所以通常記者的最終目標是跳到大報去。但陳柔縉卻反其道而行,或許例行性報導與她志趣不符,離開後則可以往她更感興趣的專題發展。

同樣待過《聯合報》的蘇碩斌說,陳柔縉是融合新聞記者與歷史研究者的寫作者。我們所知的報導都透過採訪得來,報社也是這樣的訓練,如果資料是從文獻而來,報紙幾乎是不會引用的,所以陳柔縉的方法,在報社幾乎無法存活,她必須跳出來寫專欄才比較能有所發揮。

➤從聯合報的資料室,到名片卡的素材筆記,自成資料庫

陳柔縉曾提過,她最重要的啟蒙地點,是《聯合報》的資料室。

那個時代沒有網路,90年代以前,報社的資料室跟現在的電子資料庫具相同的重要性,而報業最完整的資料收集就在《聯合報》。當時各報都會配置人員做剪報工作,記者寫評論或人物專訪前的準備工作,也要去資料室參考來龍去脈。

《聯合報》還位在忠孝東路的年代,資料室設於第二大樓四樓,裡面有許多裝滿卷宗的鐵架,卷宗夾的是貼在A4紙上的剪報,並以人名或重大事件分類歸檔。例如陳水扁、朱高正、郝柏村,事件則諸如尹清楓事件、王迎先命案等。

陳柔縉曾說過,那時跑考試院沒什麼新聞,因為事情再大也不被重視,不寫新聞時她就跑到資料室,看見有意思的卷宗就借出翻閱。蘇碩斌對《聯合報》資料室感受也非常深,因為當年身為編輯,晚上11點才有工作,他也經常去泡資料室。他甚至得出一個奇妙的結論:好像會泡資料室的記者都待不長,不然就是很痛苦。

李志德說,2000年他剛入行也是同樣的情形:「陳水扁上任而我跑的是新黨,被認為新聞性不高,回報社經常沒事做,我也是跑去資料室。如果能透過最近大家瘋談的『多重宇宙』,我就會看到柔縉跟我站在同一個地方。」

那些資料的有趣在於收錄範圍涵蓋市面上的所有刊物,包括黨外雜誌,但這類資料上頭會蓋一個大章,寫著「黨外雜誌請勿引用(或謹慎引用)」,意表叫大家不要給自己找麻煩。李志德猜想,或許就是這些剪報,開啟了陳柔縉對歷史的興趣。

➤人物傳記/微小事物史/政治系譜/小說

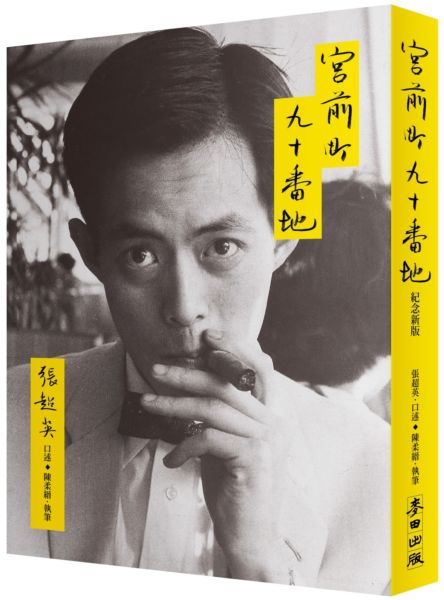

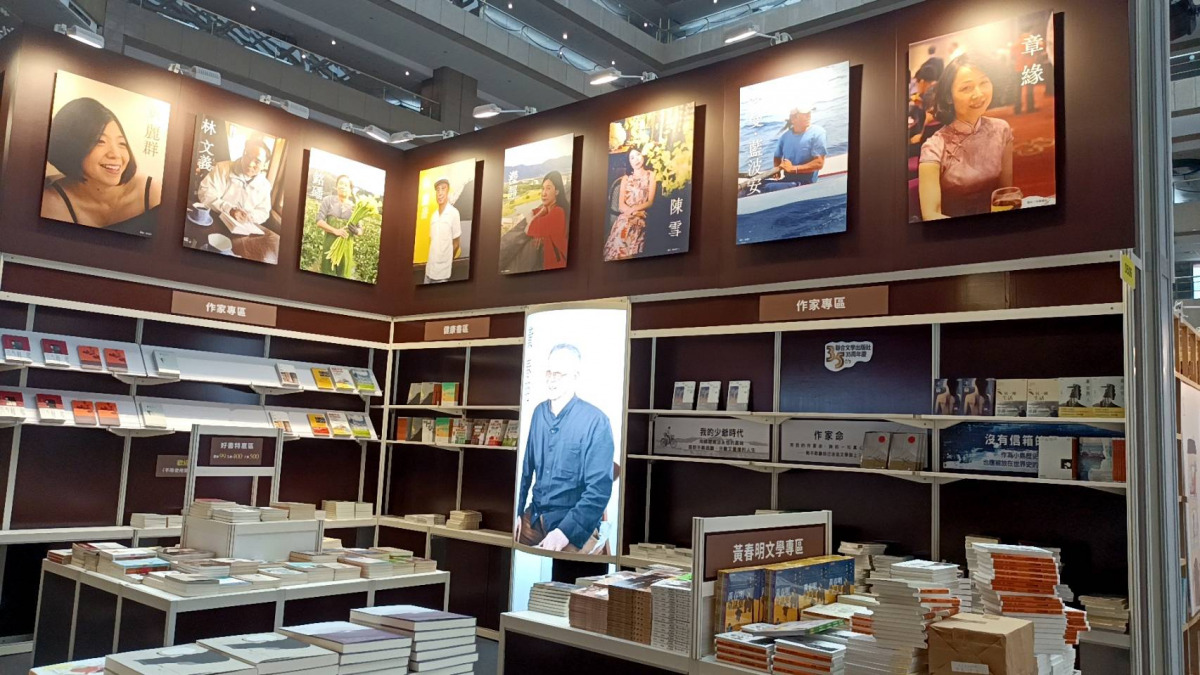

陳柔縉生前共留下14部作品,郭宏治將之分為三類,一是人物傳記與訪談,如張超英的《宮前町九十番地》(2006)、羅福全的《榮町少年走天下》(2013);二是「微小事物史」,從《台灣西方文明初體驗》(2005)為始的一系列談廣告、台灣小故事等書;最後是政治系譜,也就是《總統是我家親戚》這本鉅著。陳翠蓮還補充最後一類,是陳柔縉累積數十年功力,以小說筆法呈現的《大港的女兒》(2020)。

陳柔縉的寫作技巧、文字力量與文學風采有目共睹,能將大量龐雜的資料以活靈活現的妙筆和生活化的觀點,將歷史轉換為動人的故事,對普羅大眾具有廣大的影響力。在場的學者專家,一致肯定她將「學術研究公眾化」的功力。

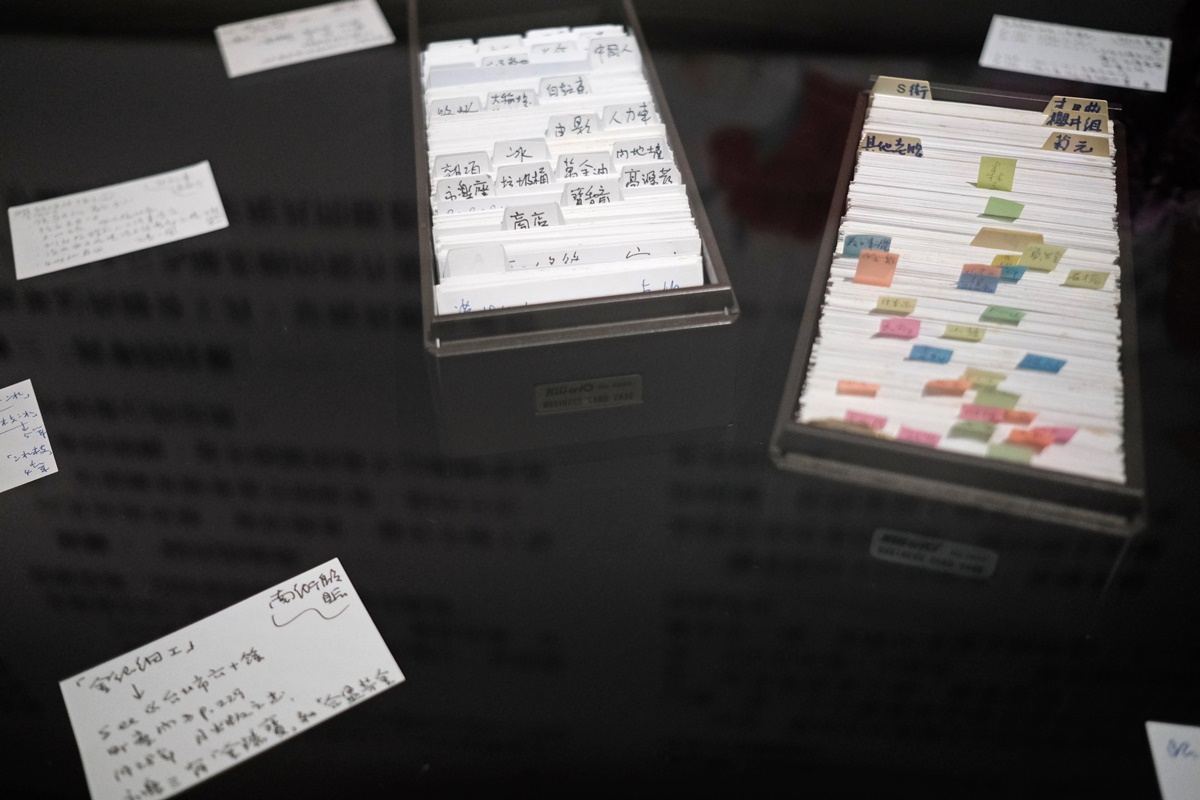

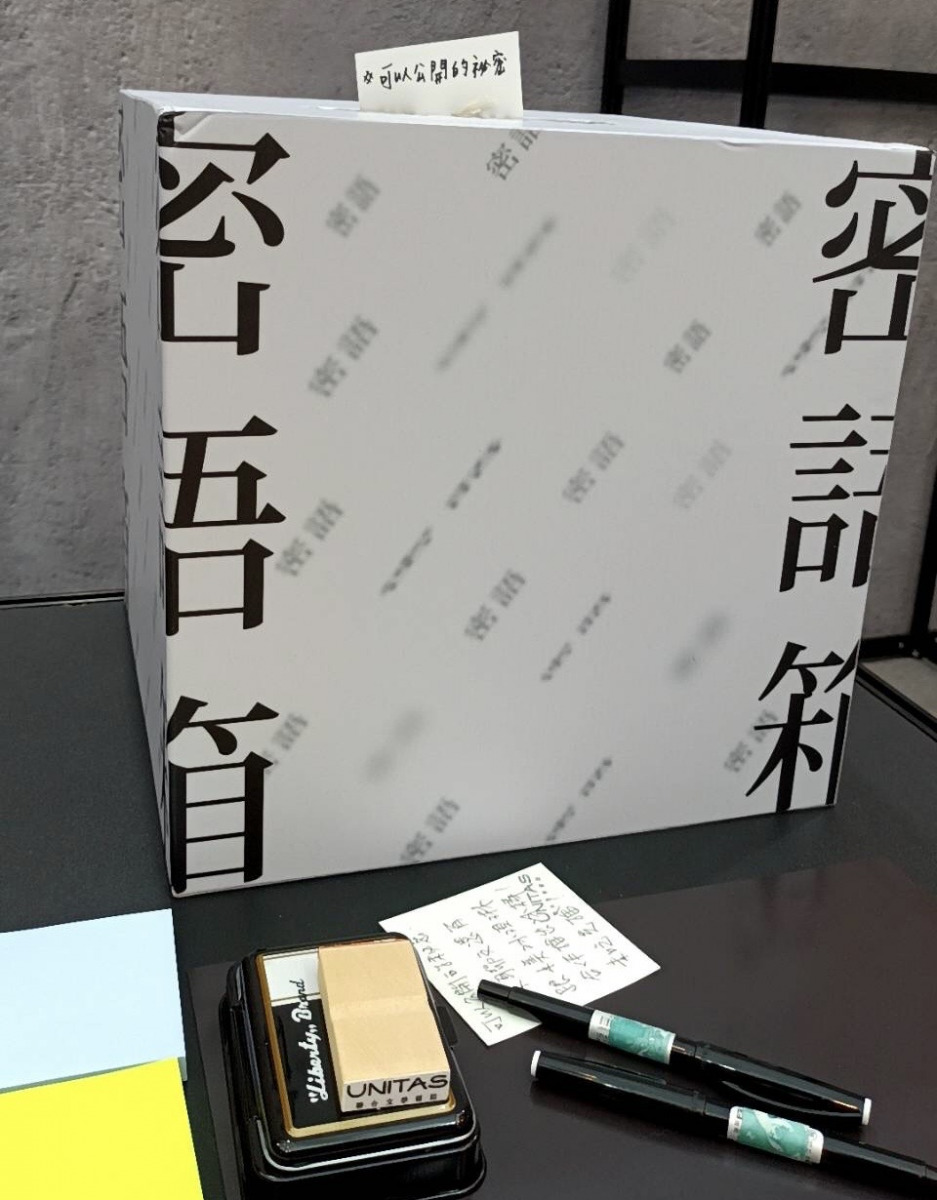

想了解陳柔縉寫作的方法,就不得不提她親手製作的「小卡片」(眾所周知,陳柔縉又被稱為卡卡女神)。對此,賴秀如說,陳柔縉是個寫書法的人,很明白自己的字霸氣漂亮,所以喜歡用筆寫字,可能也只有她會用這樣的方式來記錄資料。

陳柔縉的卡片將人時事地物串聯成網,這是她一輩子都在做的工夫,而且資料越累積越多。顏杏如說,她在小卡片裡記下靈光一現的東西,或許當下還不知道會變成什麼,但可以看到人時事地物的各種交會經過歸納整理後,不同的零碎訊息都變得井然。

郭宏治舉《台灣西方文明初體驗》中電燈的故事為例,陳柔縉就引用了淡水海關稅務員報告、《台灣通史》、吳德功《觀光日記》、《嘉農口述史》、《台灣日日新報》、《鍾肇政回憶錄》、《楊肇嘉回憶》、《吳新榮日記》、《楊基銓回憶錄》、《魏火曜訪談》。即便是那樣微小的事物、即便全文僅兩千多字,陳柔縉就花去這麼多的功夫考據,這也歸功於她長期藉卡片累積出來的深厚資料功力。

郭宏治舉《台灣西方文明初體驗》中電燈的故事為例,陳柔縉就引用了淡水海關稅務員報告、《台灣通史》、吳德功《觀光日記》、《嘉農口述史》、《台灣日日新報》、《鍾肇政回憶錄》、《楊肇嘉回憶》、《吳新榮日記》、《楊基銓回憶錄》、《魏火曜訪談》。即便是那樣微小的事物、即便全文僅兩千多字,陳柔縉就花去這麼多的功夫考據,這也歸功於她長期藉卡片累積出來的深厚資料功力。

李志德也說,整場展覽他最期待的就是小卡片的展出。他提到,書寫《最長的一日》、《奪橋遺恨》跟《最後一役》三本大戰歷史的作家考李留斯.雷恩(Cornelius Ryan),在美國俄亥俄大學圖書館網站有個專區,把他當年所有的卡片都數位化保存。他跟陳柔縉所做的事完全一樣,但差別在於雷恩得到《讀者文摘》贊助,可以動員數百人幫他寫卡片,而陳柔縉只有她自己孤身一人。

「這是我們台灣新聞工作者的悲哀。我們在新聞所上課,都會反覆教導同學,寫作是有方法的,越複雜的寫作,越需要方法;越是糟糕的環境,就越需要抵抗者。抵抗的方法,用深度報導。」而陳柔縉已為我們做了最佳示範。

➤好奇心/清楚的問題意識

除了資料室的啟蒙與小卡片的建檔,陳柔縉長年的身影,都窩在台大總圖或中央圖書館(國家圖書館前身),翻各種舊資料、看微捲。郭宏治常看到她騎著腳踏車在台大椰林大道上,說這就是她的日常。

陳柔縉經常跟學生、讀者不藏私地分享自己的寫作方法,無論製作小卡、多看史料,這些步驟其實人人都做得到。張文薰說:「但人人做得到的方法,最後卻只產出一個人人都無法模仿的陳柔縉,更顯出她的慧眼跟文筆的可貴。」

綜合現場的評價,發現其獨特的個人特質包含了:於不疑處有疑的好奇心、帶有清楚的問題意識、會把身心靈都融入寫作計畫中、獨到的選題與視角、深受被訪者的信賴,以及為大眾而寫。

關於陳柔縉強烈的好奇心,郭宏治說,例如她看到「王永慶兩百塊開米店」的記載, 好奇到底當時兩百有多大?就會去考據它。而在《一個木匠和他的台灣博覽會》(2018)序言提到的故事,更是陳柔縉寫作非常典型的例子——因朋友在臉書PO了一張《宮前町九十番地》出現過的老照片,便激起了她的好奇,主動要求拜訪照片主人後,意外發現一本蓋滿日本時代各種店家紀念章的筆記本,才有了木匠這本書的誕生。

關於陳柔縉強烈的好奇心,郭宏治說,例如她看到「王永慶兩百塊開米店」的記載, 好奇到底當時兩百有多大?就會去考據它。而在《一個木匠和他的台灣博覽會》(2018)序言提到的故事,更是陳柔縉寫作非常典型的例子——因朋友在臉書PO了一張《宮前町九十番地》出現過的老照片,便激起了她的好奇,主動要求拜訪照片主人後,意外發現一本蓋滿日本時代各種店家紀念章的筆記本,才有了木匠這本書的誕生。

好奇心驅使下的勤奮挖掘,為她帶來種種驚艷的快樂,是陳柔縉持績寫作的動力。她在《台灣西方文明初體驗》中如此形容:「就像大熱天舉起冰啤酒一樣滿足」。但陳柔縉的好奇不是零星、隨機的,而是有方向地帶著清楚的問題意識去發掘,所以寫出來的東西非常細節但不零碎。

➤作品的先驅性,寫常民生活、近代文明體驗,晚期轉向女性生命史

陳柔縉著書時台灣雖已解嚴,但還處在民主轉型前期階段,顏杏如說:「如果從今天的角度去看,你就會注意到她作品的先驅性。」因為1990-2000年間,雖然已有越來越多人關心日治時期,但研究面向仍多是大歷史,諸如抗日運動、殖民時期的經濟壓榨等。至於過去人們如何體驗近代文明,幾乎不曾有人像陳柔縉這樣談過。

陳柔縉在著作裡曾提到,她所知的所謂現代化或建設的起點,大多是戰後國民政府來台後的事,在此之前幾乎一片空白。所以她是帶著敏銳的問題意識,從微小事物注意社會的轉變,去關心日本時代常民生活,以及與近代文明接軌的面向。

蘇碩斌認為,陳柔縉對日本時代的關注,也來自於對時代轉折的興趣。像《總統是我家親戚》,講的不只是人際網絡,還是日本時代從清代封建進入到全新的、與西方接軌的重要轉折,不管是從外省來的、日本留下來的、留學中國的,最後都湊在一起。張超英從日本時代的公子哥兒變成戰後的外交官員,乃至《大港的女兒》孫愛雪的一生,也是活在時代的轉折裡。

蘇碩斌認為,陳柔縉對日本時代的關注,也來自於對時代轉折的興趣。像《總統是我家親戚》,講的不只是人際網絡,還是日本時代從清代封建進入到全新的、與西方接軌的重要轉折,不管是從外省來的、日本留下來的、留學中國的,最後都湊在一起。張超英從日本時代的公子哥兒變成戰後的外交官員,乃至《大港的女兒》孫愛雪的一生,也是活在時代的轉折裡。

張文薰憶起陳柔縉最後一次在台大演講曾說:「我想要告別日本時代了。」因為她的興趣很廣,對很多事物充滿好奇,所以有點不想再做日本時代。「我因此猜想,她的問題意識到了《大港的女兒》,可能已經轉向女性生命史了。」張文薰說。

➤塑造立體的日本時代時空感,加上獨到選題與視角

陳柔縉對賴秀如說過,寫作時會把自己的身心靈都融入計畫中。譬如當她寫《台灣西方文明初體驗》,就把自己融入那個時代背景下,成為初體驗的那個人;寫《總統是我家親戚》時,也進入親戚的脈絡裡,許多關係是緊張的,許多是利益糾葛的,很多事不為外人道,而她在裡面流連。

陳翠蓮從《人人身上都是一個時代》(2009)也看到這點。「陳柔縉會實地去現場觀察,體會那個時代的氣氛,包括空間感跟時間感。像書裡有篇談『台灣議會設置請願運動』,陳柔縉就去拍了運動者大合照的東京火車站,他們到哪裡開會,她也去找出那家咖啡廳。」

陳翠蓮從《人人身上都是一個時代》(2009)也看到這點。「陳柔縉會實地去現場觀察,體會那個時代的氣氛,包括空間感跟時間感。像書裡有篇談『台灣議會設置請願運動』,陳柔縉就去拍了運動者大合照的東京火車站,他們到哪裡開會,她也去找出那家咖啡廳。」

這是學院裡的歷史研究者才會做的事,陳柔縉為我們保留的日本時代,不只有平面書寫,也把空間以立體方式在作品裡呈現。所以陳翠蓮認為陳柔縉不單是個記者、作家,她真的很難定位。

陳柔縉為何要寫作?她曾自述長年寫作追求的目標:「十幾年來,探索日本時代,追問那個異族統治的時空,人民在生活上看到什麼、做了什麼、體驗了什麼,一直是我寫作的核心。」蘇碩斌認為用人物來切入書寫,以人為中心去串起時代,是讓人們看見歷史的最好方式,陳柔縉的寫作都掌握到這個原則。

➤寫非高階官員、外交官,寫人力車夫,發現旁人未見的傳奇性

李志德並從人物傳記看到陳柔縉選題的獨到之處。他說,即使到今天都很難找到像《宮前町九十番地》這樣一個非中高階官員為主角的傳記,陳柔縉一定是看中了這個政治機器下的齒輪所發揮的重要角色與工作,特別是在對外事務的運轉細節。

至於《榮町少年走天下》,李志德認為吸引陳柔縉的是羅福全「世界人」的角色。羅早年逃到美國,拿聯合國身分證明遊走世界;即使是台獨,卻還是能夠實踐世界公民的職責,去到中國成為趙紫陽的座上賓。李志德覺得這是跳脫狹隘的地域或地方族裔,不一樣的世界跟眼光。

至於《榮町少年走天下》,李志德認為吸引陳柔縉的是羅福全「世界人」的角色。羅早年逃到美國,拿聯合國身分證明遊走世界;即使是台獨,卻還是能夠實踐世界公民的職責,去到中國成為趙紫陽的座上賓。李志德覺得這是跳脫狹隘的地域或地方族裔,不一樣的世界跟眼光。

陳翠蓮說,陳柔縉要出版張超英的故事時,有人對她說:「為什麼要出這個不是很有名氣的人?」讓她感覺很受傷、為傳主很抱不平。她覺得對社會有貢獻的人,不一定是檯面上那些占有重要位置的人,而是端看他們做了什麼事。她敏銳地從他們身上發現別人都沒看到的傳奇性、故事性,且足以反映大時代。

陳柔縉獨到的視角還展現在很特別的地方,讓作品因此充滿餘韻。顏杏如說,比方《人人身上都是一個時代》,寫到林和這個不為人知的人力車夫,結尾她非常有創意的說:是不是有一天我們有可能在三線道路上辦一場林和盃的馬拉松,可以跨時代的向這樣一個跑贏日本人的小人物致敬。

陳柔縉很多作品裡都有這樣的特質,不管大人物或像林和這樣的小人物,或者原本不為人知但推動歷史前進的張超英,陳柔縉都有獨到的方式,讓我們意識到某個時代的價值。

➤深得受訪者的信任,為大眾而寫

陳柔縉另外擅長的一點,是讓受訪者都能放心地把很多事情講出來,甚至把家裡的信件、照片全都搬給她。陳翠蓮說,能取得受訪者深度信任,是很不容易的一件事,包括研究者都很難做到,這是一項極為特殊的能力。

這種能力在《私房政治》一書中讓陳翠蓮印象深刻。「1993年,我正在寫228事件的博士論文,發現陳柔縉在書裡竟然訪問了已經沒有人認識的陳逸松(中國大陸政協常委)。這篇訪問後來對228事件的研究非常重要,因為在他沒有心防的時候,有些真話不小心就對陳柔縉講出來了,陳逸松不知道後來的史料會被挖掘,他講的真話跟假話都被我們拿來做歷史考證。這就是陳柔縉的功力。」

這種能力在《私房政治》一書中讓陳翠蓮印象深刻。「1993年,我正在寫228事件的博士論文,發現陳柔縉在書裡竟然訪問了已經沒有人認識的陳逸松(中國大陸政協常委)。這篇訪問後來對228事件的研究非常重要,因為在他沒有心防的時候,有些真話不小心就對陳柔縉講出來了,陳逸松不知道後來的史料會被挖掘,他講的真話跟假話都被我們拿來做歷史考證。這就是陳柔縉的功力。」

不像歷史研究者的讀者有其限制,陳柔縉是為大眾而寫,所以很多人受到她作品的影響。顏杏如說,陳柔縉書裡提到,時代不專屬於誰,人人身上都是一個時代,並鼓勵每個人都去挖掘自身或家族的歷史,鼓勵每個人都成為大眾史家,去注意所處的時代記憶。

從後期的著作,可以發現陳柔縉極有意識地以「日本時代」指稱日本殖民時期。張文薰認為,這個詞彙的概念轉換,代表她認為「日本時代」一詞,比日治時代/日據時代這種強調治理或權力關係的說法,更為讀者接受,也更適合用來描述她的寫作對象。

陳柔縉為大眾而寫,還嶄露在「一句話」上頭。蘇碩斌說,她會不斷逼問自己,必須把整個書寫濃縮成一句話,要去找出這句話是什麼。「她非常在意這件事,她說這一句話不是我要告訴讀者的,而是讀者會問我的。」蘇碩斌說:「後來我檢視自己跟學生的書寫時也會如此自問,這是我從她身上得到的重要啟發。」

➤寫出理想的台灣人應有的樣子

越是總結陳柔縉的影響,就越感覺她的重要。

陳翠蓮認為,「陳柔縉呈現了她認為的理想台灣人的典型。」張文薰也同意:「她作品中呈現出理想台灣人應該要有的樣子,對我來說有非常大的啟示。」不僅如《宮前町九十番地》的張超英,也如《榮町少年走天下》的羅福全。賴秀如也提到:「認真看她最後寫的《大港的女兒》,會知道她寫的是台灣人的韌性與不服輸。」

陳翠蓮認為,「陳柔縉呈現了她認為的理想台灣人的典型。」張文薰也同意:「她作品中呈現出理想台灣人應該要有的樣子,對我來說有非常大的啟示。」不僅如《宮前町九十番地》的張超英,也如《榮町少年走天下》的羅福全。賴秀如也提到:「認真看她最後寫的《大港的女兒》,會知道她寫的是台灣人的韌性與不服輸。」

讀陳柔縉的書,絕不是因為親日或媚外,而是那段歷史裡人與人的情意表現,為我們描繪出台灣人可以是這個樣子的。張文薰感嘆道:「到現在我還是一直沒辦法接受柔縉已經離開的事實,我還是常常在看到日治時期相關史料或有趣的東西時,會想到她,想聽聽她的想法。」

賴秀如也說:「在這個變動的時代、資訊爆炸的時代,各種八卦與假訊息充斥的時代,我敬佩這樣的人曾出現過,而我有幸跟她同時。回憶起她,感覺好像自己也走入一個時代的結束,但又會覺得,她給我一種力量,如同她書桌上寫的『上帝會備辦』,作為她的朋友我要學習她這點,所以也要盡人事,把每件事做到最好,這是柔縉留給我的。」

站在新聞教育現場的洪貞玲說,陳柔縉求知求真的精神意志與努力,對照如今的台灣新聞業,令人感觸非常深。「台灣走過戒嚴至今,我們享有高度的新聞自由跟言論自由,可是現在主流媒體為了追求即時新聞而疏於查證(還衍生一個說法叫『滾動式查證』),太叫人難以理解與接受。我想柔縉還留給我們一個很重要的遺產,就是帶著她的精神重新思考台灣所謂自由真正的意涵是什麼、我們應該怎樣往下走。」●

話題》為什麼怪罪政治正確不是好主意?朱家安看暴雪多元化遊戲工具

今年5月,遊戲公司動視暴雪(Activision Blizzard)掀起爭議。他們在部落格介紹了一份「多元化遊戲工具」)(Diversity Game Tool),來為虛擬角色的各種「非主流」特徵打分數,同志比異性戀高分、老人比青年高分、單眼比雙眼高分等等。暴雪聲稱這份工具將能協助團隊設計出更多元的角色,讓更多玩家感到自己受到尊重。

結果顯然光是這篇部落格文章就已經冒犯了許多玩家,幾乎所有中文和英文的遊戲媒體都報導了玩家認為這顯示暴雪已經受到政治正確綁架,無法好好做遊戲。

這些玩家的反應並不是什麼例外。討論ACG作品,有些人習慣怪罪政治正確,他們會找到追求政治正確的蛛絲馬跡,然後主張這些部分毀了作品。以下我將說明,這些說法大多沒道理,而且生產出這些說法的態度和氛圍會讓我們更不容易欣賞和討論作品。

1.「政治正確」本身無助於說明缺點

當你評論作品,你提出自己對作品的感受,並說明這些感受關連的作品部分為何好或為何壞。評論作品是重要的藝術活動,讓人們交流意見和有趣的詮釋,只要是發自內心針對作品發表意見,不管好評負評,都是在對作者表現敬意。以負評來說,我們有很多詞可以說明作品為何壞,例如:

這些說明有幫助,是因為這些詞彙指向我們對作品的合理期待:若一個作品的角色行動令人無法理解、世界觀前後不一、手法老套,那大概很難引人入勝。

然而,我們很難說「不要政治正確」能算是我們對作品的合理期待。「政治正確」在不同議題下涉及不同元素,但以常見元素舉例:我們很難說一個作品會僅僅因為出現同性戀或少數民族就變成爛作品。如果一則影評主張某電影很爛,提出的唯一理由是主角是同性戀,那實際上應該是這影評有問題,因為它沒有提出足夠論點來說明自己的結論為何能成立。

然而,若這則影評進一步說明此電影的角色塑造如何缺乏說服力,所以是爛電影,就算論點能夠成立,也反而顯示了問題並不單純在於角色是不是同性戀。換句話說,作品不會因為符合政治正確就成為爛作品。

2.怪罪政治正確讓討論離題

要討論作品的好壞,應該討論作品本身,如果你需要怪罪政治正確才能評論作品,那你其實沒在評論作品。同樣的,光是指出作品的某些部分是「作者為了政治正確而為之」,其實也不算是評論作品,因為這種情況下你不是在討論作品,而是在討論作者的動機。

實際上,針對政治正確的抱怨也往往真的讓討論離題。例如由頑皮狗製作,引起許多玩家不滿的《最後生還者:Part2》,其敘事和設計確實有些問題可以討論,例如是否以缺乏說服力的方式將重要角色賜死、是否沒必要的冗長、是否逼迫玩家進行自己不認同的戰鬥等等,然而在遊戲發行初期幾個月的熱議和炎上其間,許多網路評論並不是關於遊戲當中真正破壞體驗的那些設計,而是以下面這種模式來發酵仇恨:

在網路上討論事情本來就很困難,更何況是政治正確在不必要的情況下參與其中的時候。同樣的事情也發生在《地平線:西域禁地》上,關心這個遊戲的人一定都記得從預告片到發售初期遍佈網路的那些對於女主角長相的攻擊,這些玩家不滿前代女主角的臉頰在這一代似乎變胖了。在這棚討論裡,也出現類似迴圈:

從上述案例你也可以看到「怪罪政治正確」氛圍如何自我強化:

怪罪政治正確往往會讓討論離題,白花時間,因為政治正確是黑洞,會無止境的汲取你的注意力。如果你懷疑創作者故意政治正確,你就會從作品看到一大堆政治正確的蛛絲馬跡,把自己本來可以用來享受作品的心力花費在發現和獵殺「政治正確女巫」上面。

3.「怪罪政治正確」是黑洞

「主角為什麼是同性戀╱黑人╱亞洲人?該不會是為了政治正確吧?」

「這段為什麼是男的被女的救?該不會是為了政治正確吧?」

若你對政治正確有敵意,當你面對任何「多元設計」,都容易直覺上認為它是出於創作者刻意追求政治正確,並認為這是一種受拘束的創作方式,因而對作品有比較低的評價。但這是一種心理偏誤,它的結構大致上是:

然而,主流設計只是常見價值觀和刻板印象下的既有習慣,而反叛主流則是藝術的常見天性。在自由的創作世界,並沒有什麼角色本質上必須要是特定人種或性別,就算是有原作的二創或改編也一樣。在這裡被拘束的應該是那些習慣懷疑創作者刻意追求政治正確的人,而不是創作者。

用這個方向思考,就可以把前述動視暴雪的「多元化遊戲工具」理解成某種提醒:人的想像總是受到既有習慣的引導,我們直覺上不容易發想多元內容,就算是奇幻故事,你也需要受到提醒才會想到公主有可能是黑人或拉丁裔,因此我相信分數系統對設計師會有幫助。

當然,在某些人心裡,「多元化遊戲工具」並不只是某種提醒,他們想像動視暴雪會使用這工具去建立某些硬性規定:如果你的角色「多元分數」沒有達到87分,就砍掉重練吧!但我們並沒有線索顯示暴雪是如此使用這份工具。我自己是不相信暴雪會這麼笨。在我看來,暴雪的遊戲設計和團隊管理等等都有很多問題,但「遊戲角色設計」並不在此列。

當然或許我是錯的,或許我們有朝一日真會發現暴雪為角色制訂了硬性的分數門檻,到時候我也會開始懷疑,暴雪是否真做好了東山再起的準備。不管是傳統設計還是多元設計都有可能是爛設計,多元設計工具當然也有可能遭受濫用,但這些都可以檢視和分析,這也是思索和評論ACG的價值之一。

比較一下,一些日本動漫會追求女性角色要足夠「屬性豐富」來滿足異性戀男性讀者的想望,雙馬尾、無口、傲嬌等等屬性都要有人擔綱。即便出發點完全相反,「屬性豐富」的追求跟上述分數系統,在我看來結構是一樣的,但沒人會認為屬性豐富有什麼問題。

我們不但很容易被吸引去用「怪罪政治正確」的方式來理解作品,也很容易用此方式去評論作品:你只要抓到作品裡政治正確的蛛絲馬跡,就可以貼個文說「政治正確又來了」。這對你其實不是很好,因為你以為自己評論了作品的好壞,但其實並沒有。你成為一個聞到政治正確就打噴嚏的憤怒的人,而不是能欣賞作品的快樂的人,或者能評論作品的有溝通能力的人。

4.對政治正確過敏會讓你無法欣賞作品

如果你對多元設計和政治正確很敏感,並且因此在欣賞作品時很容易覺得滿地都是政治正確,那你會成為很難好好欣賞作品的人。

有時候對於政治正確的反感甚至會改變人看待作品的方式。先前我提到,在《最後生還者:Part2》的社群裡,許多人厭惡女主角艾比,這些厭惡發展出許多對艾比的謾罵,也發展出一個「空想科學讀本」式的討論風潮:質疑在遊戲預設的末日世界,一個女性怎麼可能練成這麼強壯的身材。這個討論的其中一條後續,是有人在遊戲場景裡找到艾比的訓練日程表,並說明照表上的訓練安排,不可能練出艾比現有的身體,因此主張艾比的體型應該調整得細瘦一些,比較合理。

《最後生還者:Part2》是寫實風格的科幻動作遊戲,但上面這些對於寫實的計較顯然有高度選擇性,是為了服務特定動機:

同樣的,這不是單一個案。對於《地平線:西域禁地》裡女主角臉頰不滿的玩家,也花了不少時間對於「未來末日世界觀怎麼會有人把臉吃到這麼豐滿?」進行「科學探究」。

若以前述「空想科學讀本」的標準來探究,作品裡不夠寫實的地方其實爆棚,為什麼這些講究寫實的玩家單單就挑亞柔伊的臉頰和艾比的身材來計較?除了他們習慣了刻板印象之下的女性身體,我相信也是因為他們對政治正確過敏。這讓他們無法不把這些看成反常的設計,不但不容易代入去享受遊戲,更花費了時間心力來進行純粹選擇性的計較。

當然,這並不是說玩家對於角色長相不該有自己的美感判斷,但「我覺得艾比瘦一點比較好看」跟「末日世界不太可能練出艾比這麼壯的身材」顯然是兩種判斷,需要不同的證成。

5.媒體希望你對政治正確過敏

若你對政治正確過敏,會更憤世疾俗,不容易欣賞作品。然而現在的ACG媒體環境恰好鼓勵你成為這樣的人。我和身邊的朋友都注意到一些媒體會利用「怪罪政治正確」來製造誇大的新聞,這些新聞藉由ACG圈子對政治正確的誤會和仇恨得到流量,並且進一步加深這些誤會和仇恨。以下是一些例子。

曲解知名創作者或評論人的意見,試圖顯示「政治正確氾濫,連平常不管政治的人也看不下去」

強調極端少數意見

人天生追求歸屬和共同價值,渴望成為某部落的一份子:我們有共同的嗜好很好,如果我們也有共同的敵人,那就更棒了。若你仔細觀察,會發現「政治正確」這個詞彙,現在大致只有反對政治正確的人會使用(是的,本文是非常少數的反例,而這也是為了討論此現象而不得以為之)。就像「台男」、「母豬」、「塔綠班」,「政治正確」這個關鍵字讓人可以很方便的塑造仇恨對象、召喚盟友、鼓動譏笑和發起出征。

這些在網路上參與互動的人們已經被社群訓練成對於「政治正確」和「女權」能直接反射反應,即使他們不見得真的了解這些詞彙指涉的倡議有哪些內容。這個現象令人難過,這些人義憤填膺,因為他們認為ACG不該受到政治影響,但他們不知道自己的這些情緒本身就是政治影響的結果。●

*感謝葉多涵、王智群、neokai1128給本文初稿的諮詢意見。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量