OB短評》#355 走入天際與地方的極品好書懶人包

●神也鬥不過愚蠢

The Gods Themselves

以撒.艾西莫夫 (Isaac Asimov)著,陳宗琛譯,鸚鵡螺文化,399元

推薦原因: 議 文 樂

已於上個世紀離世的傳奇作家於1972年留下的科幻經典,記錄下的並非僅是創作者的奇思異想,而是核武與太空競賽高峰時期的集體想像。小說以三篇各自獨立也互有關聯的故事組成,在科幻主題下亦觸及宗教玄學、生命關懷,最後還有令人驚喜的理工科的爛漫。【內容簡介➤】

●神曲

但丁逝世七百週年.精華圖像紀念版

La Divina Commedia

但丁.阿利格耶里(Dante Alighieri)著,羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)、米爾頓.葛拉瑟(Milton Glaser)、古斯塔夫.多雷(Gustave Doré)繪,陳潔曜、韓絜光譯,大塊文化,1200元

推薦原因: 文 樂 獨

跨時跨地的三位繪者齊聚一冊,為但丁的傳世神作圖像化,特別有種時空穿越的魅力。整體編排極具企圖心,然而畢竟是重磅經典的重新詮釋,若能邀得更專業細膩的介紹分析,更清楚地說明成書企劃的來龍去脈,當是讀者之福。【內容簡介➤】

●製造聖經

聖經中不為人知的矛盾(以及為什麼我們看不出來!)

Jesus, Interrupted:Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don’t Know About Them)

巴特.葉爾曼(Bart D. Ehrman)著,黃恩鄰譯,鷹出版,520元

推薦原因: 知 批 思 議 樂

此書從作者自身的矛盾經驗開展一段系譜性的知識追索,非常精彩徹底地呈現《聖經》的變遷史。無論是否信仰該宗教,全球讀者都聽過《聖經》,也經常在日常生活(電影、廣告或流行歌)中無意識接觸到《聖經》內容,但有些內容其實不曾確立下來。本書不僅照顧到《聖經》的考據,提供充分的史料證據,更重要的是提出「誤讀」的意義,避免將閱讀與知識權威化。【內容簡介➤】

●快樂女人不會老

國民奶奶譚艾珍的瀟灑人生

譚艾珍著,大塊文化,380元

推薦原因: 樂

本書記錄作者由層層浪花疊起的大半生,細節豐富,時代厚重,語調卻輕快,人也樂觀,直球面對了生命和過去。憑著開朗胸懷,動人以幽默,笑看波折中,看待過去心情與邁向未來的步伐也隨之輕盈了起來。【內容簡介➤】

●借土養命

從雲南到金三角,從毒品到永續農業,一個泰北華人社區的民族誌

Monsters, Sax Biinv, and Marriage: Witchcraft Accusations in Southwestern China

黃樹民著,春山出版,360元

推薦原因: 知 議 樂 益

如果對泰北孤軍還有印象,那恐怕多半來自於30年前《異域》這部電影。今天人類學家則透過實地深入的田野調查,理出這一群人從難民軍隊到居民,從逃離暫棲到久居生產的軌跡。作者內外皆理,外在的生計經營與內在的文化認同詮釋,既指出今昔之變,也論說了時間這種酵母所釀成的拉扯與緊張。本書不僅讓我們一窺泰北孤軍的「後來呢」,更揭開了金三角這片迷霧環繞的山區70年來的時空之謎。【內容簡介➤】

●剩餘靈魂的收藏者

巴西日常革命的田野筆記

The Collector of Leftover Souls: Field Notes on Brazil’s Everyday Insurrections

耶莉娥妮.布魯恩(Eliane Brum)著,沈維君、列蒙譯,遠足文化,420元

推薦原因: 知 議 樂 益

此書捕捉記錄了在足球嘉年華鏡頭外,巴西的眾生與眾聲。如作者強調的,「複數的巴西人民」即是這本報導文學的唯一主題。從前言到書中各篇,都試圖呈現一個好的傾聽者才能聽到語言中的異音,與心靈破碎時微弱的聲響,因此全書雖然展現了諸多痛苦,但閱讀過程也能撫平痛苦。【內容簡介➤】

●羅興亞人

不被承認的民族,緬甸國族建構最危險的敵人

Myanmar’s Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim Other

法蘭西斯.韋德(Francis Wade)著,洪世民譯,馬可孛羅文化,499元

推薦原因: 知 批 議 樂 益

羅興亞人似乎成了當代的no man's land,民主、族群、權益、信仰都在這塊地圖上的空白地帶交相傾軋,就像一座光怪陸離的實驗室,佛教僧侶也能變身基本教義派。作者把千絲萬縷的糾結梳理得詳實而簡明,批判也不失溫度,一舉拔高了羅興亞人的能見度。這是國際政治的當然書單,台灣讀者看了也該心有戚戚。【內容簡介➤】

●中國故事

閻連科著,麥田出版,340元

推薦原因: 文 樂

閻連科鮮活地勾描慾求、價值觀與物質條件之間的落差,引出了現代中國社會家庭單位中,人們之侷促,之不安。不知不覺間,他筆下的人整個都變形扭曲了起來,經典與典故更弔詭地為這樣的扭曲提供了馬力。於是,一家三口,父不父,子不子,夫不夫,妻不妻。三綱蒙上了達利的色彩。封面上端端正正的「中國故事」四字,愴然、諷刺又絕妙。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

人物》停止瘋魔吧!不再追著極限跑:專訪《超能水滸》沈默

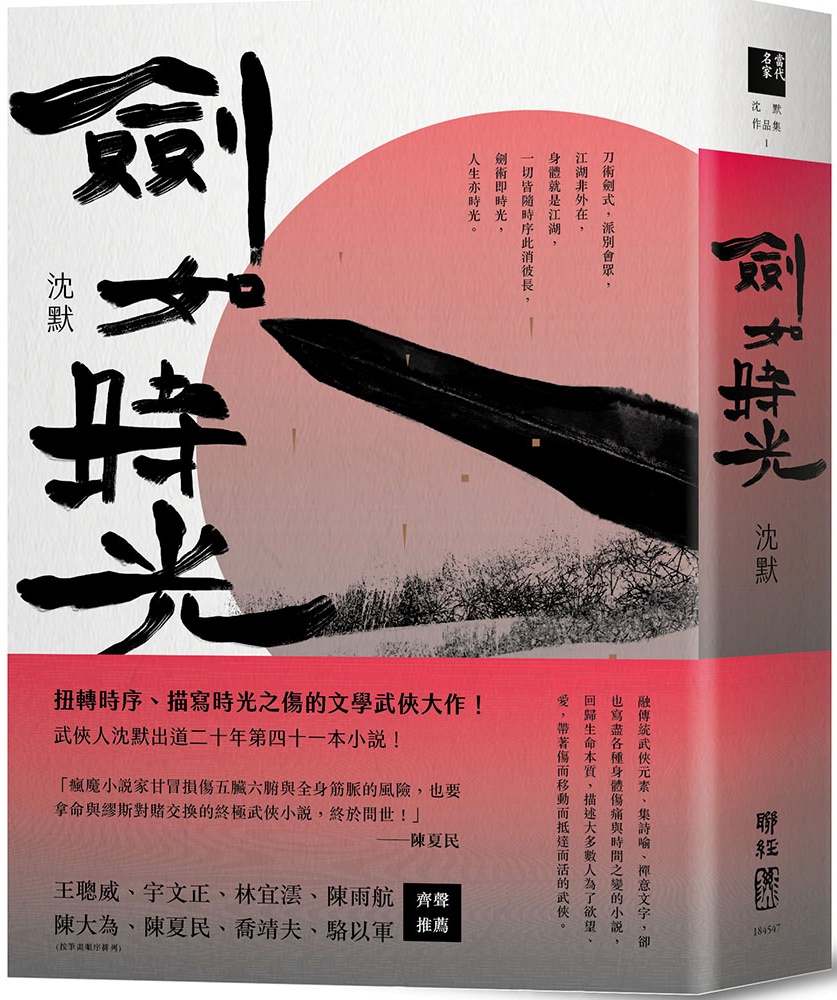

1999年出道至今,沈默已出版超過40本書,2022年初他迎來第42本書《超能水滸》,規畫中這會是一套列傳式的武俠長篇作品。創作近30年的沈默,以《劍如時光》獲得國家文化藝術基金會「長篇小說創作發表專案」補助、《文訊》雜誌「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選(2000~2020)」小說類20大等獎項,在武俠小說文類足跡漸漸淡化的台灣,堪稱開創了重大里程碑。《劍如時光》可視為沈默武俠作品第二時期的總結,而被歸屬於第三時期的《超能水滸》,這一套小說從何而生、又要前往何處?且聽沈默細說分明。

➤且戰且走,游擊式小說創作

說起這兩年的心境變化,沈默首先提到2020年初半棄絕地將臉書轉為公告欄,幾乎不看臉書動態。他有些語氣凝重:「我們不是過著雙重生活,像《蜘蛛人:無家日》的彼特.帕克既想要有普通生活,又想要英雄生活。事情沒這麼簡單,實際上我們過的是多重生活。現代人最艱難的地方是生活被切割化、碎片化,從家庭、工作、社會到人際都是如此。社群軟體進據甚至取代了現實生活,我不需要在網路上跟人有互動,光是看到那麼多跟自己現實生活無關的人的人生,就非常影響我。彷彿臉書不是我人生的延伸,而是反過來,我的人生變成網路社群的附屬品,非常詭異、矛盾得讓人喪失自我空間。」

與此同時,武漢肺炎鋪天蓋地而來,這確實也改變了沈默:「我覺得這是一種停頓的訊號。我們必須暫時停止一切,不要再全球化,不要再創造更多更快的連結。文明演變的速度已經快得太恐怖了。這不只是攸關於外部,也是我內在世界的警訊,我不能繼續放任自己在創作裡狂飆,我該休息了,我得讓身心修復。」沈默的話語裡帶著劫後餘生的體悟。

《劍如時光》之後,他寫了兩、三部大長篇的開頭,卻都在完成幾萬字後突 兀的停止,「因為我驚覺這是在自我複製啊,毫無新意可言。」他苦笑:「每個人的末日應該都長得不一樣吧。對我來說,不能創作就是末日,而發現自己居然只能重複過去的創作,也算是末日。」沈默眼底精光四射:「我不怕寫出失敗或爛作品,但我很難接受寫出沒有任何推進感、陷入重複性泥沼的作品。」

兀的停止,「因為我驚覺這是在自我複製啊,毫無新意可言。」他苦笑:「每個人的末日應該都長得不一樣吧。對我來說,不能創作就是末日,而發現自己居然只能重複過去的創作,也算是末日。」沈默眼底精光四射:「我不怕寫出失敗或爛作品,但我很難接受寫出沒有任何推進感、陷入重複性泥沼的作品。」

他自言,《劍如時光》裡他還原了人的生老病死,寫的是非常基本的事實、卻在武俠小說裡長期缺席的元素。他彷彿透支將來的人生,全力以赴地把自己的精氣神獻給了這部小說。

「多年來,武俠餵養著我,無論是心靈或現實生活上都是,我也因此有急迫的使命感,覺得我得更努力更拚命一點,才能對得起武俠,所以總有奮不顧身的衝勁。但《劍如時光》出版後,我慢慢發現,現階段我對小說疆界能挑戰和突破的全都放在裡面了,它確實是我20年來武俠出版的總結之作,我所有的技藝、生命體驗和思索都已發揮到極致。我應該沒有讓武俠丟臉,應該有還給武俠一些什麼吧。」沈默的語氣嚴肅莊重,像是完成了對信仰的漫長告解。

整了整眼鏡後,沈默繼續說道:「沉澱之後,現在的我有了新的覺悟,接下來決定用遊擊戰,而不是長期抗戰的形態去寫小說。我必須以分散式的打擊法寫作,也就是說,不能夠妄想一口氣就攻下一、兩年完成40萬字巨篇小說的目標——無論是生活或身心都不允許這麼豪奢的盡情創作。密集性的創作方式已經不適用了,所以我改用一個人物一本7萬字小說的模式,去形塑心中的龐大世界觀。」

➤創作始終帶傷,但要好好活下去更需要創作的烏托邦

長期的武俠書寫,二十幾年來大量創作的內傷,都在2019、2020年爆裂開來,那段期間沈默出現情緒失控、身心失衡的症狀。他苦笑:「創作可不是只有愛和狂喜,還伴隨著憤怒、哀傷與恨,以及無解、不可逆的職傷。」

2020年後,沈默依舊保持每天持續各種文字工作與創作,但逐步練習降速與關機,婉拒某些案子,也不再全神貫注、瘋魔於創作。疫情讓整個臺灣書市冷異化,所有人都習慣於困居,工作機會大減,無形之中也幫了沈默一大把,讓他自然而然進入修復階段。2021年初,沈默寫完《超能水滸》,5月臺灣進入三級緊戒,對沈默來說,宛如末日實踐在眼前。

「這樣的地球事件,造成了巨大的末日感,滅亡時時刻刻都在逼近,幾乎是絕望的。但生活還是繼續往下走,就算明天是世界毀滅之日,我們依然被現實生活驅趕。」沈默神色平靜地講述。他提起Netflix影片《千萬別抬頭》,那顆毀滅性的彗星可以替代為各種人們拒絕面對直視的事物。而生活中的各種對立仍然繼續,荒謬的場景也一而再發生,好像病毒全面入侵可以在某一天明確中止,所有人都能回到過去的日常。

沈默認為《超能水滸》非得是要這樣的時刻才會生發於心中,才能被他寫出來。因為現實有太多的焦慮、恐慌與驚懼,所以就有另一個小說世界呼喊著沈默,讓他遁入。

沈默輕笑道:「如同我小說裡寫的『鋒擁』,那是一種呼喊內在力量與自身意志結合的神祕動作,其實就隱喻著《超能水滸》寫作的狀態。而我呢,根本像是逃進《超能水滸》世界裡,唯有如此,我好像才擁有了面對現實的能力。逃到那裡面,是為了再回到這裡。而創作在傷害了我的同時,也給了勇氣與能量,讓我能重振旗鼓地折返生活,不至於心神潰散。」

也許有人會想,生活都那麼艱難了,哪裡還有時間、氣力創作呢?但於沈默而言恰恰相反,正因為有創作,他才能不放棄,繼續在現實世界活下去。沈默坦然說著:「藉由創造一個有所可能的世界,眼前的苦難好像因而有了意義,至少不純然是干擾和傷痛。常聽到文學無用論,尤其是大疫年代裡,文學好像一點都沒辦法解決問題。然而,從以前到現在,它始終在豐饒我的心智、餵飽我自己和家人,我不就是文學有用、人可以依靠創作活下來的證據嗎?」

➤天下武功唯快不破,但慢下來才能好好生活

沈默第二時期(2009-2019)的作品,從《天敵》、《傳奇天下與無神年代》、《七大寇紀事》等,到《在地獄》及《劍如時光》,充斥各種瘋魔的角色。那幾乎也是沈默自身的寫照,一如他瘋魔於創作,筆下的人物也一個接一個瘋魔於武道、情慾、愛與力量等。其中,《劍如時光》最特殊的地方在於描繪普通人因為種種瘋魔而受盡磨損,這也反射了沈默對己身的觀察與省思:創作不只是創造,它同時也是傷害,如同隱藏於內部的謀殺。

而新作《超能水滸》卻不見瘋魔者的窮盡描寫,沈默寫出的群像不再對道、至高無上力量追求,同一者們的能力更多的是針對生活的應用,《超能水滸》就是一群能力者,如何適應殘酷暴虐的城市,創造出自己的安居之地。

為何有如此轉變?沈默忽然才意識到這件事,沉吟一會兒後答:「寫作《劍如時光》的時日,我最明顯的轉變就是更關心普通生活,各種庸俗疊成的日常,還有不得不接受自身平庸的人。一路以來,我的小說總是在寫創作者的故事,這幾乎是某種錨定的核心。《超能水滸》也是如此,我總是關心創作者如何面對技藝的錘鍊、內在的困惑和外界的種種困境。但確實這本書裡沒有追求瘋魔,我想這恐怕也是因為我變得願意慢下來寫作,不再急迫於極限的追索吧。」

停頓片刻,沈默接著講:「我和《超能水滸》同一者是一樣的,比起對決、作戰,我現在更關心生活的經營,如何找到最舒適而不帶暴力性的姿態活著,如何成為認真面對人生的普通人,這些是現階段對我來說是更重要的事。」

這就是《超能水滸》被畫歸於第三時期的緣故嗎?沈默搔搔臉尷尬地笑著:「時期這種東西也就只說說而已,不一定準確。創作原本就是朝著未知、不確定進擊,我哪裡會曉得將來怎麼樣?但1999-2009第一時期走的是系列作路線,2009後每一部都是獨立完結式,我想第三個十年或許可以試著把前兩個時期融匯在一起,就像我剛剛提過的,以人物列傳的方法寫作,它既是長篇系列,但同樣也是足夠完整的獨立作。」如此作法,類似於漫威影業(Marvel Studios)的個人電影、集結電影,很值得期待。

《劍如時光》裡,沈默深切反省與妻子夢媧從交往、同居、結婚以來種種對她造成的傷害,透過小說人物的際遇,完整傳達自我的懺悔。《超能水滸》中,他更擴大思考,不再只是單一人物之間的關聯,而是兩個群體社會的複雜性。

沈默最後補述:「我試著用兩個千百人的社群,去檢視我身為男性,又是家中長子,從小累積起來的男性心理優勢。超臺北就是我,一個充滿男性主義的地方。而寶藏巖如夢媧,或者說我因為夢媧而生長出來的女性主義。換句話說,《超能水滸》是我個人意識裡的性別戰場吧。」●

作者:沈默

繪者:葉長青

出版:蓋亞出版

定價:270元

【內容簡介➤】

作者簡介:沈默

1976年生,武俠人,與夢媧生活,育有貓帝、魔兒、神跩三頭貓兒子以及一人類女兒禪,為多屆溫世仁武俠小說大獎得主,包含第九屆溫武長、短篇武俠雙首獎。

另入選《華文小說百年選・臺灣卷》,獲國家文化藝術基金會「長篇小說創作發表專案」補助、《文訊》雜誌「二十一世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選(2000~2020)」小說類20大、入圍2020台北國際書展大獎。

出版作品有《劍如時光》、《在地獄》、《天敵》、《傳奇天下與無神年代》、《七大寇紀事》、《英雄熱》、《詩集》、《幻影王》、《2069樂園無雙》與《孤獨人》、《天涯》、《魔幻江湖絕異誌》、《兵武大小說》等長篇系列。

主掌【飛一般沉默】個人新聞台Blog

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量