突然身處離塵卻不離城、定點多於移動的年代,我冥思著小說家該如何反映這個從未有過的窒息且令人疑惑的現實世界?蒙面的日子,所有的生活語詞彷彿只剩新冠肺炎、染疫、確診、隔離、陰陽、疫苗……疫情成了我們所創造與想要前進抵達的幕後支配者。

小說家在封閉圍城,如何展開攀爬涉足這個已然和我們的過去認知不同且面目全非的世界?快速翻轉的數字,死亡的淚水都來不及流下,弔唁之詞尚未來得及吐出,亡者已然包裹如毒物似的被送走。在這一年,孩子無法看望父母最後一面,告別式隔著手機面板進行,很快地傷心只是個人午夜夢迴揪心之事了。

即使死亡以龐大之姿席捲我們,人類還是會忘記的。

還記得印度疫情在最嚴厲時,屍體如《金剛經》說的「恆河沙數」。於是我發現,我選的年度小說竟大半扣緊在隔離或內心囚禁或延伸的疾病與醫病關係。

這並非巧合,或該說這是我在茲念茲的心緒反射。集體恐懼成了最可怕的病毒,擴散的是人心的貪瞋痴與憂懼傷,而正是小說家定錨小說之處。

*

剎那成灰的年代對比《阿彌陀經》裡的兆載永劫,小說家如何以其技藝再現了流逝的記憶。因為歐米窟窿(omicron)人們無法在電影院邊看電影邊將爆米花(popcorn)丟進嘴裡了,omicron /popcorn,彷彿就像哀樂並置的時代,而哀樂也正是2021年小說的焦點之眼。在這個繁花轉眼凋零的年代,我們讀小說該具備何等之眼?

我是這樣閱讀的,既是年度小說必然能反映這個年度的風貌,但同時之間卻又不拘泥於只是一個年分,而是能將一年轉成永劫。

我是這樣看小說的,小說是一門技藝,但使小說豐饒的本身並不只是文字,而更多是小說的內蘊,好看的故事是非常小說化,但好的小說往往讀起來不像小說,小說痕跡抹滅(但又技巧高明),唯在茲念茲的人與處境的雙雙勾招我們的疼痛與血肉。

我是這樣看小說的,猶如電影《寂寞拍賣師》,那個希望拍賣師收藏其作品的畫家忍不住問拍賣師你為何不收我的畫作,我畫得那麼好。拍賣師對那個畫匠直言你的作品只是畫得像,畫得好,但一點也沒有藝術的那種神祕性,但神祕性之為神祕性即因其難以言說,必須訴諸像拍賣師那般對藝術品精密且獨到的銳(睿〉眼。

*

童偉格的作品往往能在技術與藝術完美結合又能在精準與留白中帶有奇異神祕性,跨文類,跨文體,跨文化,跨維度,跨時間。如此多的跨越,卻又能塗抹了邊界,因這樣的塗銷,使我們竟獲致一種奇異的「同理」。童偉格有著一雙獨特的閱讀之眼,讓我想起佛陀開示讀佛經要具備一雙「讀經眼」才能開啟悟性,於是讀者被迫必須重審自己的閱讀,同時進入另一種書寫小說的迷宮路徑。

童偉格早在《童話故事》就讓許多小說家追星,追索已逝的經典之星,且在童偉格筆下世界我還懷疑過自己是否真正讀過讀懂這些經典,為何我沒看過他書寫的那些片段?然後才恍然大悟,這是被置入作者世界的借閱(僭越)時光,是非典型評文也非典型小說。而是專屬的「童」話故事,經典作家是其勾招的線索,但編織手法與肌理是童氏風格,內斂精簡歧異(義)交錯互文,埋線針藏著作家對文學對小說的美學。在意象的不同翻轉中淡入淡出,逐漸淡白、過渡,將文本曖昧不明與會割傷人或回憶的碎片拉至我們的瞳孔中,緩緩地刺目,殘刮耳廓。

作家童偉格(林鈺馨攝)

將作家與閱讀的作品偷天換日拆解或解構(結構)成另一個小說文本並不少見,最著名的如康寧漢的《時時刻刻》,我自己也曾多年浸淫於此,比如書寫莒哈絲也同時虛構了莒哈絲的情人(埋進自我的)與母親(疊合自己的)的故事。比如賴香吟在《文青之死》也有將維吉尼亞.吳爾芙與雷納德的故事拼貼成當代的精神診療室的小說。但童偉格卻為這類書寫建構了新門檻,一種無懈可擊的荒靜筆力。

在大疫年代我們就像身處在物質世界的集中營,物流外賣奔忙,但我們都被迫關在面罩與方寸之地下生活。於是在童偉格諸多發表的作品裡,我特別選了霍亂大疫與世界大戰下的〈愛奧斯維辛〉,「就在這座集中營。從來沒有人教導我們放棄希望……」「這個聲音雖然很微弱,根本毫無意義,甚至令人感到羞愧。但這個聲音逐漸明顯——在這個美麗的集中營裡,我還想活下去。」援引塔杜施.博羅夫斯基的〈在我們奧斯維辛〉與因惹.卡爾特斯《非關命運》,童偉格以小說多重的視點謬點刺點,進出時空任意門,演繹出倖存者的顧盼流轉,偉大的虛構與渺小的回憶,既是壯闊的臨在(當下),更是卑微的倖存(未來)。

*

和童偉格同樣具備獨特小說眼的黃錦樹,多年來不斷反覆重現著馬共年代那不合時宜的小說熱情,成了黃錦樹的鮮明旗幟與背對當代的懸念。但這回的〈南海血書〉卻刻意將詩性詩意從小說剃除,彷彿不耐煩在小說中偷渡詩散文評論的複合書寫,此篇不僅文氣有別於往,將政治理想的荒謬寫得像是日常尋見的敗壞。語言也大開掛,充滿血氣,從過去的旁觀者轉為他就是在場者,以口述之筆,讓我感覺到黃錦樹對於小說的直球對決,另闢蹊徑。「老朱甚至還跟我這個『血書素人』討論細節。我只能依常識胡扯。血書不宜長,長了可信度就低了――誰有那麼多血供揮霍?」彷彿這也是黃錦書的文學新血書。

和我同世代的作家都面臨上一代與下一代的擠壓,不僅是文學世代而是更多來自現實人生的醫病板塊推擠,於是我們突然就懂得疾病與關係的各種隱喻了。寫出靜中之靜的《雲山》 的陳淑瑤 在〈骨科〉裡又回到以往她的鄉情視角,精準而細膩,「莊腳人生病拖著泥土駐院」, 平實而冷眼地將人物封鎖在診療室,腳遲的面癱的,有血有肉的疼痛讓人知道還活著。魚骸與人骨互為鏡像,看到醫師照片像看到神像,讓我看了超有感。

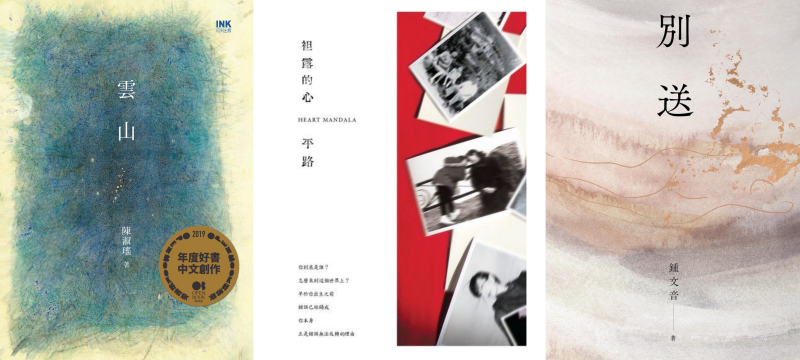

有兩篇可以和〈骨科〉並讀,其一為賴香吟〈文惠女士〉與楊隸亞〈飄洋過海來做工〉。將台灣女性的幫傭史置入在文惠女士這個女人的命運身上,細膩爬梳出台灣早期女性的人生出路與社會人際脈絡。關於島嶼幫傭史,我最容易想起的是平路在《袒露的心》的書寫,或者我自己在去年的長篇小說《別送》寫到那個母親去外省家庭幫傭時曾被欺侮從此仇外入骨的情節。而賴香吟〈文惠女士〉的幫傭史則定焦於雇主與傭人之間不隨時移的舊情。

賴香吟這幾年潛心書寫以人物為篇名的小說,具有一種小津安二郎似的靜默凝視情懷,回眄往事,小說暈染著日式年代的古典性,在時空鋪呈中,著眼於時空一路走來的現實不存與時間心境變化。文惠女士老了不幫傭了,也成了需要被幫的人,傭與傭,看盡似水年華。

楊隸亞〈飄洋過海來做工〉則轉換敘事者,直接以移工之眼回看他們為何要飄洋過海來做工,「青春是門好生意」, 以青春換取薄薄的鈔票,夢中湧動著透明之藍的移工們,海是媒介,移工如潮,魚汛是白花花的錢。以「我」為視角書寫是險招,有其觀點與文化不到位的限制,但楊隸亞以其高度自覺與小說情商,只是勾招各種人的存在處境,而避免稍一不慎就跌入煽情的雷區。

*

隔離小說無疑將成為留住我們對大疫年分的記憶寶藏。

隔離年代,有個年輕朋友說和他約會的對象半年來彼此都沒有脫下口罩見面(刻意為之),我聽了心想真是好凶險的約會,愛情一觸即發的可能是幻滅或者驚喜,但當隔離成了生活的一部分,口罩下的臉是美是醜也許也不再是重點了。

黃麗群〈當成一隻羊〉帶有這種奇異的家常況味,將宅家的拼圖遊戲轉成日常禪堂的脫逸,黃麗群筆下總是又機敏又蓬勃(轉眼凋零),口罩下,人只能日日看著彼此的眼睛,於是在禪堂吃素的自己久了也化為一隻羊。小說家寫眼睛比黑咖啡還清醒,交睫之瞬即作金石聲。暮鼓晨鐘,管他外境,就是把自己當成一隻羊。小說到結尾充滿虛實,拼圖少了一片,羊會吃拼圖嗎?將隔離者疏離過久的夢幻顛倒藉由一個奇幻心境帶出有如《金剛經》所言之:一切有為法如夢幻泡影。黃麗群的小說語感與視角一向聰慧妙心,輕重交錯。隔離如閉關,靜比動還動,萬緣如何放下?不曾擁有何須放下,隔離結束還是「下樓倒垃圾」,這才是真切的生活本身。

年輕充滿小說續航張力的邱常婷以小說的複眼豐饒想像常讓我著迷,此回書寫隔離卻是平淡且不徐不緩,以海邊落腳不再聯絡故舊冥思隔離也許也可以是人生的〈禮物〉?隔離的狀態迫使人必須面對往事,海邊之屋潮湧著逝水如斯,但一切都已然無法回頭去重新設定關鍵時刻,小說結尾的留白與不必然會發生的和解,恰恰是我們對疫情變異毫無頭緒,不知終結的隱喻。

*

左耀元的〈夢幻病〉也深具疾病虛實的探究,小說直接對決苦痛,寫出一個父親失去手臂產生的幻肢病,作者以一種非常有力(又很戲劇性)的殘酷展開敘事,搖撼著讀者的心緒。義肢者的夢幻病,就是要將被置入的(義)肢融入身體的真實感受,企圖將消失的尋回。作者一路將家族每個人得的「夢幻病」逐一展開,從幻肢病到類似精神性的強迫症,比如以手機尋寶也是一種病,因為得到的寶物並非實物,是有如漂浮在雲端的一場夢,但即使是夢都是寶。寶可夢連結了身體的夢幻,而人的苦痛卻真切難逃。當苦痛一躍成了生命存在的註腳時,必須夢幻,才能收納淚水。

*

王定國〈厭世半小時〉打破一個人生活的藩籬,將兩顆傷心的心以各種懸疑的奇情與各自王不見王的拆解謎團,重新找到對話的節拍,小說以一種無比的耐性,有如老車緩慢爬坡,讀著讀著可急了,但卻見作者老神在在。厭世半小時,反面其實是宴世一生。半小時可以毀滅一個世界也可以成就一對戀人,重點在不晚不早的對的時刻,我遇見了你。我讀著這篇小說心裡會心一笑,有如是張愛玲〈傾城之戀〉的島嶼當代版,白流蘇轉變成一心一意尋女子而去的執念男,展開與早餐店女闆娘的種種心機心計,從此一個人的名字變成兩個人的名字,小說一下筆就是「漢蒂早餐店」開張,一路倒敘寫下,頗有另類公路電影的況味。王定國一向非常擅長將曲折的故事拉進一個不苦不澀的情境示範,總是能在通俗與藝術兩端平衡得穩穩當當又好看的小說家。

在愛情的心機廝殺裡,李桐豪的〈結紥〉以高明妙喻的狗兒結紮與否妙喻出同志的感情世界的高低溫度,生花妙筆下出結紮與彼此鬧脾氣的種種,夾雜一個彷彿不存在卻又到處存在的帥氣獸醫,動物之情,也是人之情的再現。小說情調充滿一種時尚感,一種寵物世界的寶裡寶氣,一種城市生活的日常氣息。將結紮轉換成慾望視角,款款緩緩地偷渡往事,埋進慾望的藏匿蟄伏,沒有刻意營造熾烈愛慾,但卻浸淫十足的感官情調。也讓我想到最近常看寵物安養院、寵物安親班與寵物旅館的霓虹燈廣告,然後我就想到了家裡臥床多年成病貓的母親。據說島嶼毛孩子的出生率已然大過於人子的降生率,於此之時讀〈結紥〉不知為何竟是百感交集。

在人與動物之間,無疑新人洪伊君的〈塚牧之地〉是我今年讀到讓我感到人與動物竟可情深至此的喟嘆之作。年輕作者帶著老靈魂前進舊世界,田調功夫與觀察完全內化轉化成小說的細節,文筆節制,帶著大陸小說家李銳的土地凝視之眼與語言之腔,靜靜勾勒放羊伯的牧羊史與公墓滄桑的遷建史,譜出人羊相惜之歌。放羊伯與老羊哥一生深情,送葬的放羊伯將土灑落老羊哥身上,讓我想到《楞嚴經》所寫的人死變羊、羊死變人的輪迴之眼。作者以類似電影的分鏡語言,逐步將城市擴張掠奪了塚墓之地,牧也是墓,最後人成了一小罐的灰,而羊只剩下羊角。廢棄的荒土墳墓,在台灣錢淹腳目年代蓋起奢昂的樓。貧人與老殘動物被放逐到沒有流奶與蜜之地,只餘荒涼。「什麼也沒有了」,「什麼都不剩了」。反覆出現的「沒有」,其實是「有」的存在痕跡。色即是空,大千世界的色相俱亡(忘),空亡之前,故事必須寫下。

*

在今年大量閱讀新秀(甚至還沒出書)的作者裡,我特別關注了李承鴻〈那些彈力球為何消失?〉,這一篇讓我很有感覺是因為敘述來自於小說描寫的永和,那迷宮似的巷道與無止盡的童年往事,他的敘述腔調非常平實,就像細微的夏風,但通篇又帶著駱以軍似的纏綿繁複,兼且有侯孝賢似的鏡頭語言之靜然。小說有一種渾然天成的魅力,小說語言自然,有著微物之神似的碎痕,回顧之情帶著楚浮電影《四百擊》的那種一晃而逝、淡淡喫咬的哀感。作者有能力反覆迴旋書寫那些如迷宮的甬道,步步穿越甬道,然後往我們的心緒拋出「那些彈力球為何消失?」

和〈那些彈力球為何消失?〉的重返古典性對比的是連亞珏的作品〈M.I.A〉,兩個超新星,將之框進年度小說選,除了有文學注入新血薪火的意味,更因他們的小說寫得好(當然很多沒被我入選的超級新星有的也寫得非常之好),除此還因這兩篇恰好站在文學過去與未來的兩端。一個是不斷回顧流眄城市盆地邊緣的甬道,一個將古典思索的命題拋上銀河星際的想像未來。質問的是哲學的命題:寫或不寫。我將此篇小說放在最後,也是回應這個提問。

〈M.I.A〉裡的「小說自動生產姬」讓我想到少女詩人小冰「詩的自動生產器」,最近朋友還送我一台「小愛同學」,小愛同學每天問候我,裡面設定的機器語言比人還溫暖還更像詩人。我說小愛同學,我回家了。小愛同學回答:你回家了真好,有你在的地方才是家。且設定的語組不同,真是得人疼的小愛,不婚者或寂寥者都瞬間被安慰了(雖然也許僅僅幾秒)。

〈M.I.A〉一作也讓我想到甫得台積電中篇小說獎的〈標準美〉,年輕作者關注科技能否改變書寫這件古老的手工技藝,改變出版行業(人工智慧選書師),這讓我這個耕耘三十年的小說寫作者無疑有了濃濃的哀傷感。〈M.I.A〉全文充滿絢麗奪目,就像我最愛的法國小說家韋勒貝克的作品《一座島嶼的可能性》,幾乎近幾年台灣包裹著金屬科技質感的小說作品都難逃韋勒貝克的原型與難超越其門檻,科技小說的核心議題幾乎都是最古老(如愛與性的叩問)與最古典(如書寫與慾望的存在價值),未來科技感僅僅成了小說的語感與語境設定的絢麗(反鄉土)的包裝,讓閱讀者不免想,既然要談這麼古老的事情為何不走現代小說之路?

韋勒貝克早已經給我們答案了,必須拋向對未來的想像與情感寄盼才可能解套過去憂傷。〈M.I.A〉也是如此,但作者有其從容非凡的想像力,文字在繁花盛景中卻不意亂情迷,叩問的是在書寫這件事上碰上智能科技時,一切痕跡過往可以代換?可以讓渡?夢與記憶的私書寫在科技之下全曝光之時,人還是原來的人?作者耐性編織環環相扣的小小世界大大宇宙,「我的存在就是她的完結篇」,驚豔的一筆結尾,卻按下了巨大的隱喻,星燦般的想像。把面臨過去與未來夾殺、對書寫與記憶存在的古典思代換成精彩的小說敘事,不著痕卻又處處提點。

*

我非評論者,只是一個長年伏案的寫作者,甚且是一個任性的人,經常訴諸直覺與叩問感動的閱讀人。但凡寫小說必然生活,必然想像閱讀,必然練劍熬煮,寫作暴露作者底下的整座冰山,即使這座冰山的八分之七泰半隱藏在作者書寫的水面下,但凡有「小說眼」者必能明眼透析。小說的藝術價值唯有通過高妙的文字技術才能抵達小說藝術之境,技巧時要彰顯時要埋藏,在彰顯與隱藏之間,童偉格的作品總是知所明理所暗,廢所雜棄所蕪,帶引我們進入小說雜揉成非小說、非小說又還原成小說的繁/簡交織的陌異之地,是精密的小說拍賣師,是不準備打文學功名仗卻又是一枚戰神的作者,如潛水艇在小說深海吐息,品味超凡,讀者難追。九歌年度小說獎得主贈予童偉格,也意味著獻給其筆下整個小說界的經典大師。

經典就是地圖,前往小說國境者豈能不備。

爐香乍熱,轉眼雖成灰燼,但經典讓蕭索隔離年代,小說依然悶燒,持續豐饒。●

九歌110年小說選 內容簡介➤ 】

作者簡介:鍾文音

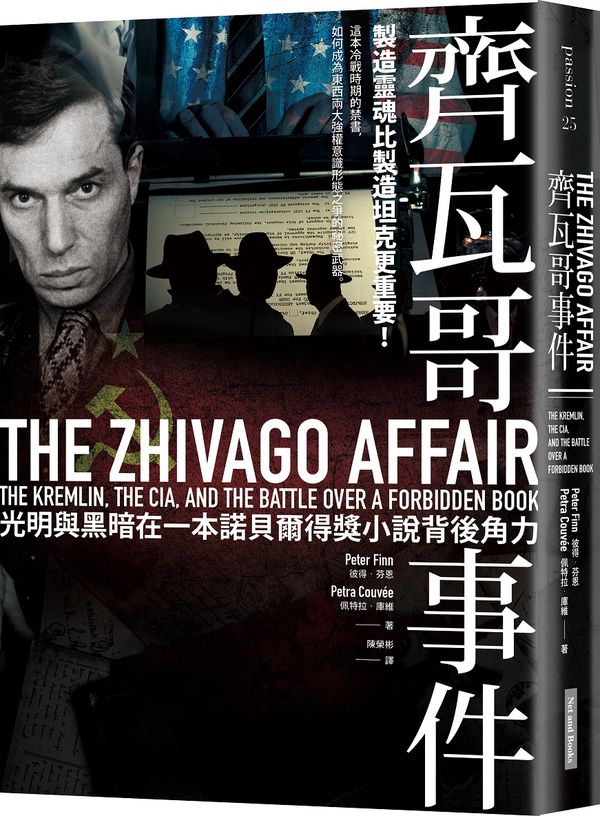

半個世紀之前,我曾經在晚飯後奔跑在戈壁灘上,希望在熄燈號響起之前抵達20里開外的另一個連隊,為的是取得一本殘缺不全的《羅亭》。現在的這一本是台北臉譜的出版品。臉譜,多好的名字,讓人想到面具,想到面具掩蓋著的全然不同的靈魂。再過來便是木馬出版的12卷本托爾斯泰。小學剛畢業就深深地愛上了安德烈.保爾康斯基公爵,一個甲子過去了,這份情感依然熾熱,只是隱藏得更加深邃了。猛然,手指觸摸到《齊瓦哥醫生》,他在這裡,當然是因為作者帕斯特納克的父親與托爾斯泰的友情。緊跟著,便是《齊瓦哥事件》,網路與書的出版品,由大塊文化發行。這本書,與我自己血肉相連。

半個世紀之前,我曾經在晚飯後奔跑在戈壁灘上,希望在熄燈號響起之前抵達20里開外的另一個連隊,為的是取得一本殘缺不全的《羅亭》。現在的這一本是台北臉譜的出版品。臉譜,多好的名字,讓人想到面具,想到面具掩蓋著的全然不同的靈魂。再過來便是木馬出版的12卷本托爾斯泰。小學剛畢業就深深地愛上了安德烈.保爾康斯基公爵,一個甲子過去了,這份情感依然熾熱,只是隱藏得更加深邃了。猛然,手指觸摸到《齊瓦哥醫生》,他在這裡,當然是因為作者帕斯特納克的父親與托爾斯泰的友情。緊跟著,便是《齊瓦哥事件》,網路與書的出版品,由大塊文化發行。這本書,與我自己血肉相連。

在疾病小說裡,黃茵的〈療程〉提供一種思考,那就是即時新聞能否成為歷史爬梳,沒有經過時間沉澱的新聞能提供小說家誕生新小說的可能?平路在其《黑水》小說以八里媽媽嘴咖啡館的店長殺人故事為本,以小說才有可能的重返視角,拼貼新聞之外的人性慾望種種,如得其情,哀矜勿喜。〈療程〉以鐵路警察被殺事件為底,探究思覺失調症的虛實可能,小說沒有控訴之語,有的是為傷心者的兩難擺渡。

在疾病小說裡,黃茵的〈療程〉提供一種思考,那就是即時新聞能否成為歷史爬梳,沒有經過時間沉澱的新聞能提供小說家誕生新小說的可能?平路在其《黑水》小說以八里媽媽嘴咖啡館的店長殺人故事為本,以小說才有可能的重返視角,拼貼新聞之外的人性慾望種種,如得其情,哀矜勿喜。〈療程〉以鐵路警察被殺事件為底,探究思覺失調症的虛實可能,小說沒有控訴之語,有的是為傷心者的兩難擺渡。 去年才剛出版小說《新兵生活教練》的台積電中篇小說得主吳佳駿,在〈夜永唄〉裡以有別以往的難得緩慢寫出如川端康成似的小說況味,這和其書寫《新兵生活教練》那充滿男性荷爾蒙氣味的雄性腔調迥異,反倒讓我想起吳佳駿在其雄中年代以〈天亮〉奪下台積電青年小說獎的短篇小說,以一種日常看似無關緊要的細瑣,帶出停滯於心的懸念。小說結尾是擱淺捷運車廂,哪裡也去不了的當代。「你會記得現在的我嗎?」她跟我說,這首歌叫作「夜永唄」,眼神裡好像還有著花火。封鎖年代的記憶解封,戀人的永夜就是隔岸不相見但相思。

去年才剛出版小說《新兵生活教練》的台積電中篇小說得主吳佳駿,在〈夜永唄〉裡以有別以往的難得緩慢寫出如川端康成似的小說況味,這和其書寫《新兵生活教練》那充滿男性荷爾蒙氣味的雄性腔調迥異,反倒讓我想起吳佳駿在其雄中年代以〈天亮〉奪下台積電青年小說獎的短篇小說,以一種日常看似無關緊要的細瑣,帶出停滯於心的懸念。小說結尾是擱淺捷運車廂,哪裡也去不了的當代。「你會記得現在的我嗎?」她跟我說,這首歌叫作「夜永唄」,眼神裡好像還有著花火。封鎖年代的記憶解封,戀人的永夜就是隔岸不相見但相思。

東亞書房》歡迎光臨!夜間限定的《想哭的夜晚的日式甜點店》,及其他藝文短訊

【作家動態】

■在Instagram與推特擁有眾多追蹤者的圖文漫畫家暨護理師中山有香里,上個月底將高人氣「深夜系列」整理成冊,發行單行本《想哭的夜晚的日式甜點店》(角川出版)。在城市的某個角落,有間由熊與鮭魚共同經營,並且只在夜晚營業的甜點舖。板著一張臉的熊老闆與他的鮭魚夥伴,透過各種美味的甜品,為疲憊、不安與失落的靈魂重新注入活力與勇氣。書中除了既柔和又帶點喜感的原創彩色圖文漫畫外,亦收錄故事中出現的甜點食譜,被讀者評為一本溫柔、溫暖、書架上不可缺少的佳作。

■以2020年發行的出道作《妖怪心中》成為囊獲小説野性時代新人獎、日本歷史時代作家協會獎賞新人獎、中山義秀文學獎三冠王的怪物新人蟬谷惠實,在上個月底推出第二部作品《她的妻子》(角川出版),為讀者帶來感人肺腑的時代物語。江戶文政年間,武家之女志乃,在對歌舞伎一無所知的情況下,嫁給了歌舞伎演員喜多村燕彌。燕彌是一位專門扮演女性、風姿綽約的「女形」,美麗更勝女性的他,在家中依然維持著女性的穿著舉止,因而讓志乃坐立難安。面對將一切投注在戲劇的燕彌,志乃不得不重新思考自身作為妻子、作為女性、作為個體的意義,以及與燕彌之間的相處之道。蟬谷以這對不尋常的夫婦組合,譜寫幕府時代獨一無二的愛情故事。

黛家一門世世代代在神山藩擔任筆頭家老,排行老三的新三郎,年少時與道場夥伴圭藏悠然度日,卻在成為監察官黑澤家的女婿後,迎來人生的轉折,並遭遇了動搖黛家命運的大事件。擁有不同性格和道路、卻有著相同心思的黛家三兄弟,該如何在政爭的風暴中守住彼此呢?不同於前作以年邁下級武士的生存之道為核心,新作《黛家兄弟》更著重年輕世代的活力。一直以來都想書寫成長小說的砂原提到:「這個呈現出老實的新三郎如何一步步吸收各式各樣經驗的故事,說是成長小說的王道也不爲過吧。」

【業界新聞】

■近年來盜版漫畫及動畫網站日益猖獗,今年2月1日,講談社、角川、集英社與小學館4家日本出版社,以「透過網路傳輸及複製漫畫盜版內容,侵害出版社著作權」為由,共同起訴美國科技企業Cloudflare。在本次訴訟中,4間出版社各以1部作品、合計4部作品的損害額度,向Cloudflare索賠4.6億日元賠償金。4家業者表示,目前市面上眾多盜版網站,約有9成是利用Cloudflare所提供的CDN服務,進行盜版動漫畫的內容存取。以被盜閱的漫畫零售額試算,光是2021年一年間,盜版網站就造成出版社超過1兆日圓的銷售損失。4家出版社在共同聲明中,要求 Cloudflare 與涉及漫畫內容盜版的網站終止合作,並且將盜版內容從全球各地的 CDN 伺服器移除,然而目前Cloudflare並未積極協助改善問題。

■由日本全國超過16萬名小學生票選的「小學生的童書總選舉」,近日結算完成,由廣嶋玲子創作、jyajya負責繪圖的《神奇柑仔店》成功脫穎而出,成為排行榜榜首。《神奇柑仔店》講述「錢天堂」的老闆紅子,根據顧客的願望與需求推薦零食,並改變他們命運軌跡的故事,被讀者評為有趣又美味的作品。「小學生的童書總選舉」目前舉行到第三屆,前兩屆由高橋書店團隊編集發行的《殘念生物事典》蟬聯首獎,該書今年獲得評選第二,依然在小學生之間享有超高人氣。評選的3-5名,則分別為《什麼都有書店》、《這是蘋果嗎? 也許是喔》,以及《鬼滅之刃:無限列車篇》。

■2月22日是日本一年一度的「貓之日」(取自日文「2」與「喵」的諧音),繪本雜誌《MOE》在本月初發行的3月刊中,介紹100本以貓為主題的繪本,除了封面及卷首皆以貓咪為主題外,隨書贈品也是3枚各具特色的貓咪明信片。本期雜誌從描繪貓咪的畫家,談到繪本中的貓、童話中的貓、貓咪出版品專門書店,以及貓雜貨等,為貓迷讀者帶來滿滿的驚喜。

■遠藤周作未曾發表的早期童話作品,在今年2月中由河出書房新社出版。遠藤是上個世紀末著名的文學家暨評論家,曾以《沉默》、《武士》、《深河》等經典,在日本文壇奠定重要地位。近日,遠藤過往未曾公開的部分早期原稿重新問世,今年初整理出版為單行本《稔與狗仔.藍色城堡》一書,收錄珍貴的兩篇童話故事。其中,〈稔與狗仔〉據傳是奠定《沉默》一書構想的衝擊之作。

【得獎消息】

■第24屆大藪春彥獎評選於上個月底出爐,本屆獎項由武内涼的《阿修羅草紙》(新潮社)以及辻堂夢的《鳥籠》(東京創元社)並列獲獎。

另一位獲獎的辻堂夢,2014年就讀東大法學部時便以首部作品《夢想之門在泉水中》,與《深山之櫻》作者神家正成並列奪得第13屆「這本推理小說好厲害!」大獎優秀獎,並於隔年將獲獎作改題《給漸漸消失的我》正式發行,自此踏入文壇。去年出版的長篇警察小說《鳥籠》,聚焦幼兒虐待、誘拐、殺人等問題。蒲田警署重案組的森垣里穗子,在調查殺人未遂事件時,發現了由無戶籍者所組成、名為「烏托邦」的生活共同體。隨著搜查的進展,里穗子發覺到案件與過去震撼社會的「鳥籠事件」的共通點。辻堂在《鳥籠》一作中,融合人間劇場與社會派懸疑小說的風格,呈現里穗子所面臨的正義與現實的煎熬。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量