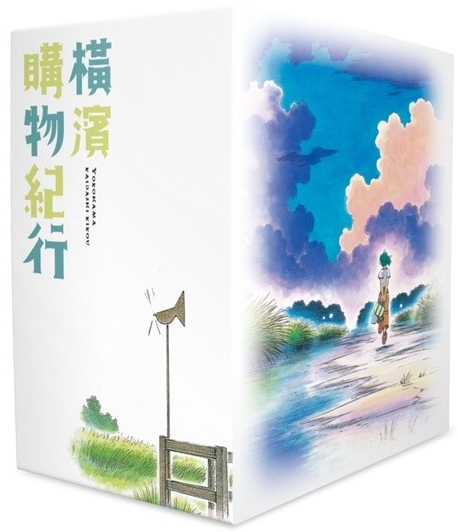

漫畫收藏.小島》藍調低彩、停滯感、謎團靜伏與水天交融:《橫濱購物紀行》末世日常的視覺敘事

曾經有如慶典般熱鬧的世界,正逐漸步入寂靜的這段時期。一段後來被稱作停滯黃昏時代的悠閒時刻。就讓我來帶領大家⋯欣賞這段轉瞬而逝的時光。

芦奈野ひとし的《橫濱購物紀行》講述末世中,機器人初瀨野阿爾法如何悠哉度日。

很早以前我曾翻過東立代理的《橫濱購物紀行》,當時覺得畫風頗具年代感,像是常出現眼睛瞇成山狀的老派笑臉,女性還有些古早萌娘味,而且部分植物筆觸與月輪層次也偏生硬,因此對這部作品好感不大。幾年後,看到「空氣感」一詞,卻自然而然想到這套書。今年年初,尖端出版社和書友社團「名作復活」推出獨家燙金書衣的典藏版《橫濱購物紀行》,我便馬上下單!

➤空氣感、低彩度、留白與方正切格,呈現末世的靜謐日常

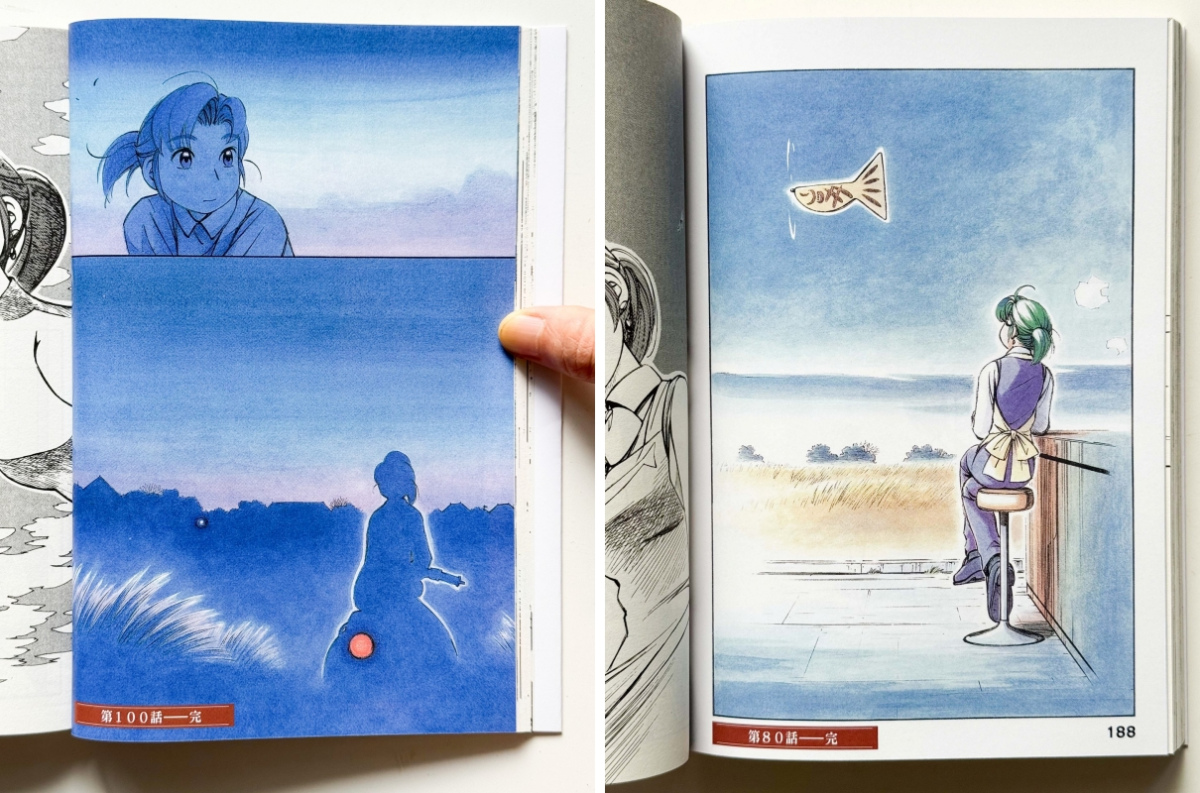

「空氣感」一詞,似乎是指有空氣般輕薄明亮的藍綠色調、有霧面質感、構圖簡潔的照片,直觀本作的彩圖確實如此。

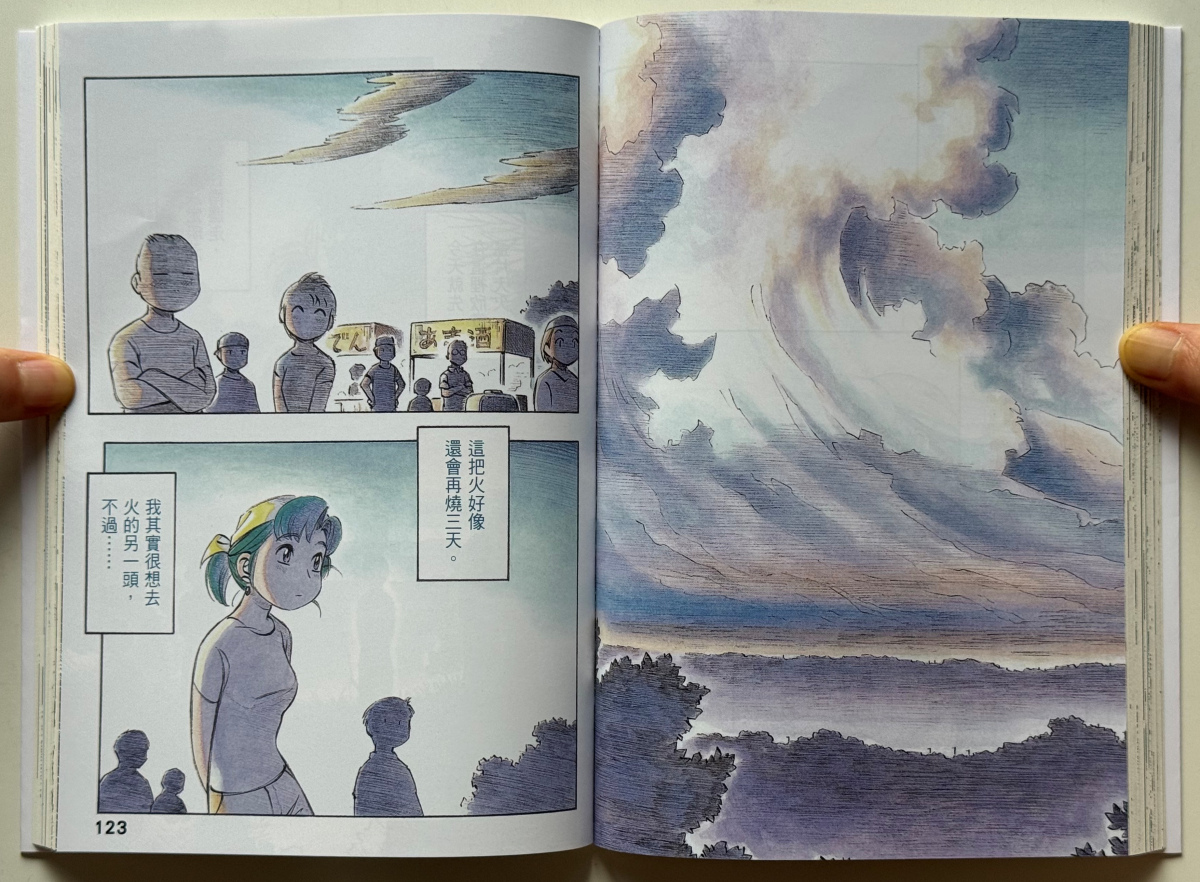

典藏版中收錄諸多彩頁,作者應該是用麥克筆上色,整體以藍色調為大宗,疊色不多、暈染得筆觸模糊,彩度和對比都低得柔潤,因此顯色輕盈透明,即便第75話刻畫草原野火,作者都以遙望的視角,捲滿摩天的淡藍紫雲煙,其中曖曖著一隙米黃火光,色調收斂。而且整體彩圖,常常在背景保留大量空白,不僅淨空了遠景、綿延了想像,也涸竭出一片荒蕪。

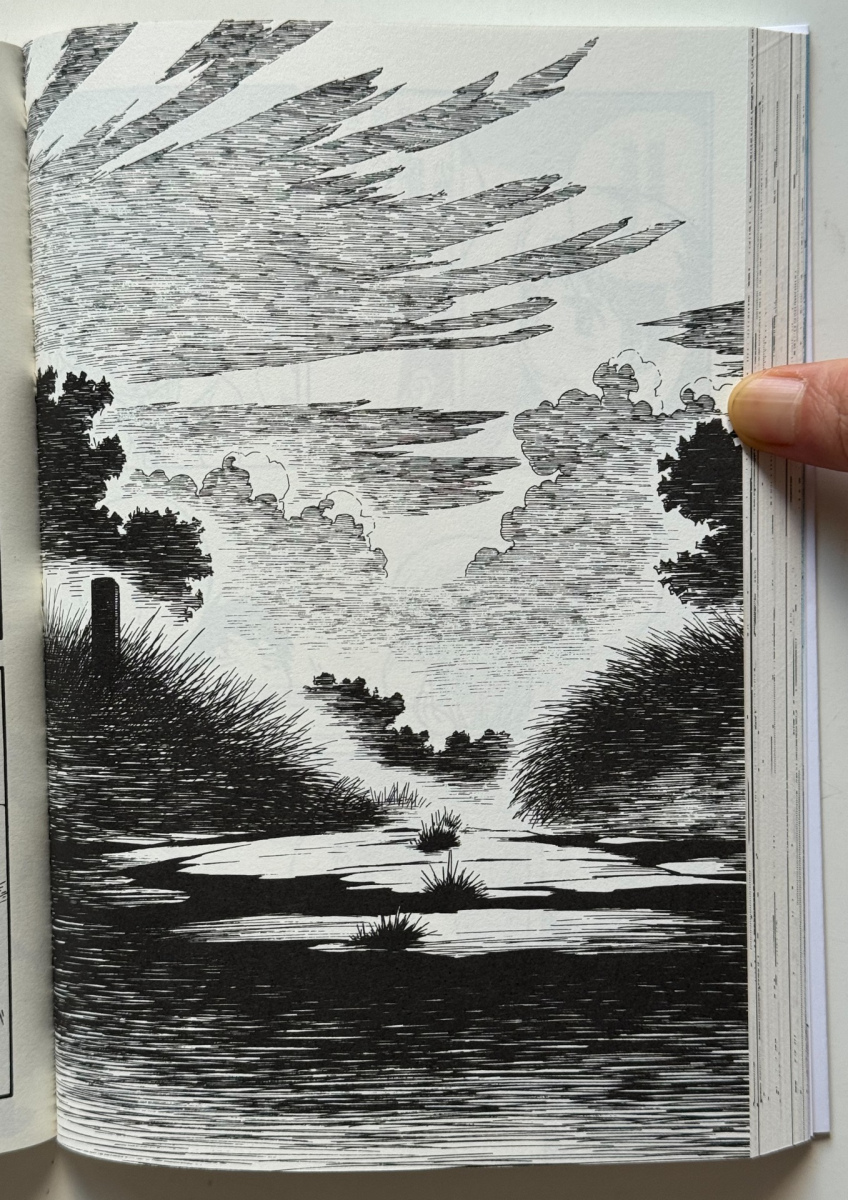

背景大量留白的情況,在黑白頁面也隨處可見。背景填充得最滿的是第一集,刻畫物體時,常以如素描般密集的排線披迭陰影、縫綴質感,筆觸偶有凌亂;愈到後期背景愈多留白,物體排線依舊密集但更加柔順,尤其草叢和頭髮的排線篩去前期常見的雜筆,整體更絲滑、簡潔。

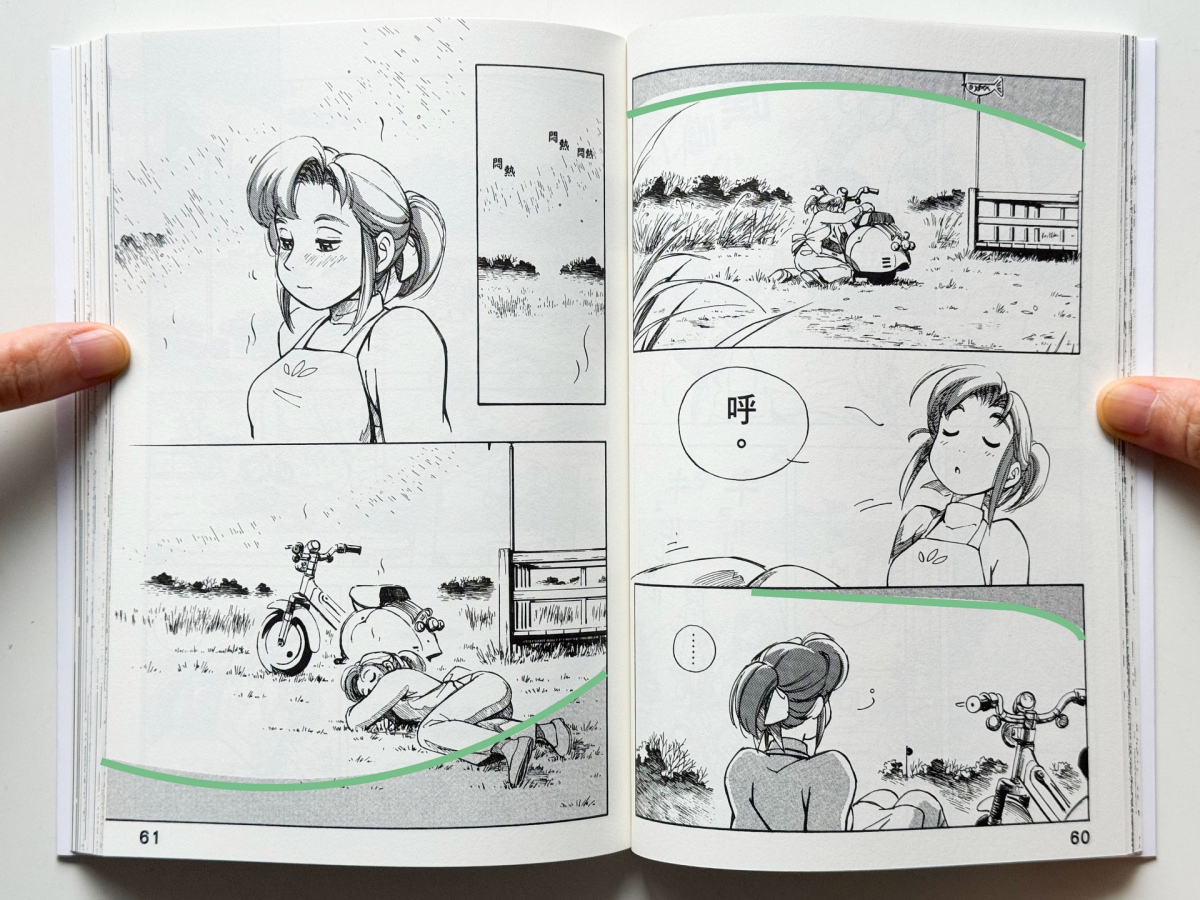

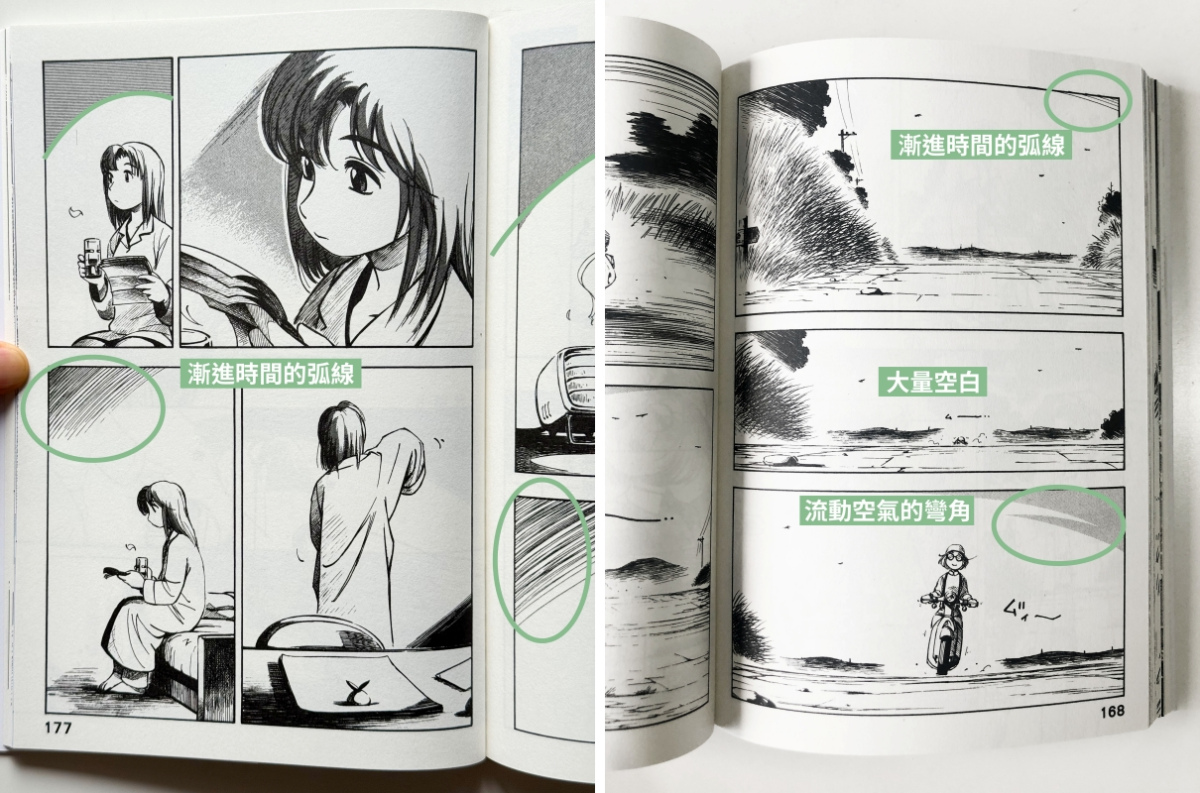

除了留白,作者也常在人物後方,壓上梯形或缺口圓弧的網點,如此不僅能暗沉背景、增添層次,也得以凸顯處於網點空缺處、亮處的人物。偶爾,作者會在背景網點的圓弧缺口,岔出彎角以分流空氣。

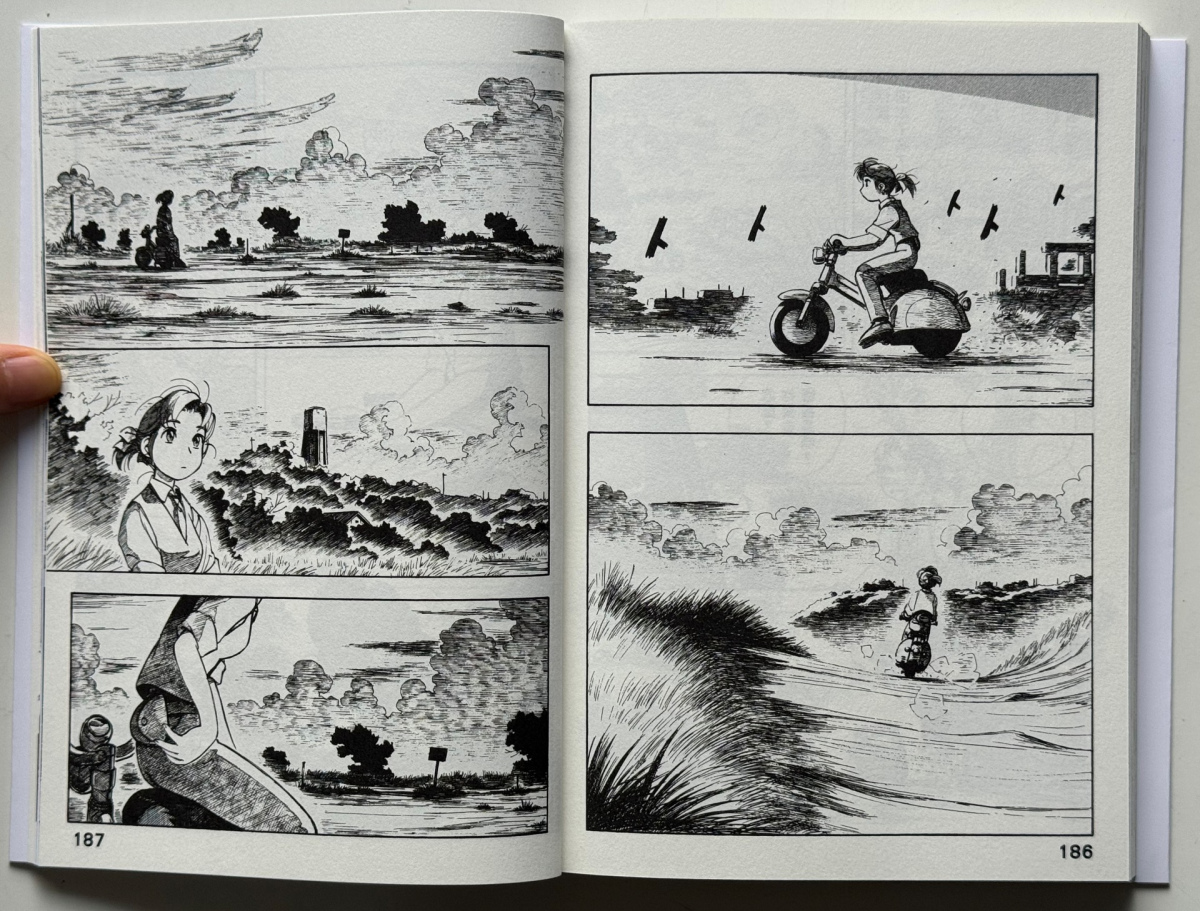

本作的分鏡切格方正平均,幾無顯著的大小差距,切入視角也多屬平穩,因故能將敘事的節奏與張力攤勻於每格。一頁很常只切兩到三格,極少超過五格。台詞與旁白不多,後期越來越多無聲的片段。

倘若人物於室外活動,便會輪轉幾幕寧靜的末世殘像。本作的末世,不是《阿基拉》般壓抑混濁的賽博龐克風,反倒近似《天國大魔境》的荒煙蔓草,鏽蝕城鎮中蔓生著原屬郊區、貼近人類的常見植被,然而有別於《天國大魔境》,本作的奇妙生物大多與人處於無關共生的狀態。

落落大方的分鏡、白茫茫的背景、靜悄悄的氛圍與事物,恰恰開闊了空間以飽滿每日的徐徐吐息,如呼吸般平凡的「日常」,便是本作的主脈。

故事從主角初瀨野阿爾法獨自經營咖啡店開始。作為機器人的阿爾法,有著不朽之軀、了無生存壓力,每日就是與來往的人們交流閒遊,或獨處於咖啡香中追憶、放空,偶爾騎著小綿羊購物、會友,偶爾遠行拓展視野。阿爾法隨意地向外抒展著人際網絡,傾聽著別樣的慢悠悠脈動。

➤末日時間的停滯感:伏筆回收不推進劇情,漸層弧線暗移時光

本作的末世雖不乏謎團,卻往往直到結尾仍是團謎,像是末世原由、大鵬和奇妙生物的來歷等等,始終不明。而一些看似將有交集的情節線,最後仍兀自平行,像是大鵬中仿若主角的鏡像人物、和子海石醫生有過羈絆的初代阿爾法機器人,雖心心念念著陸地,卻始終沒有落地。

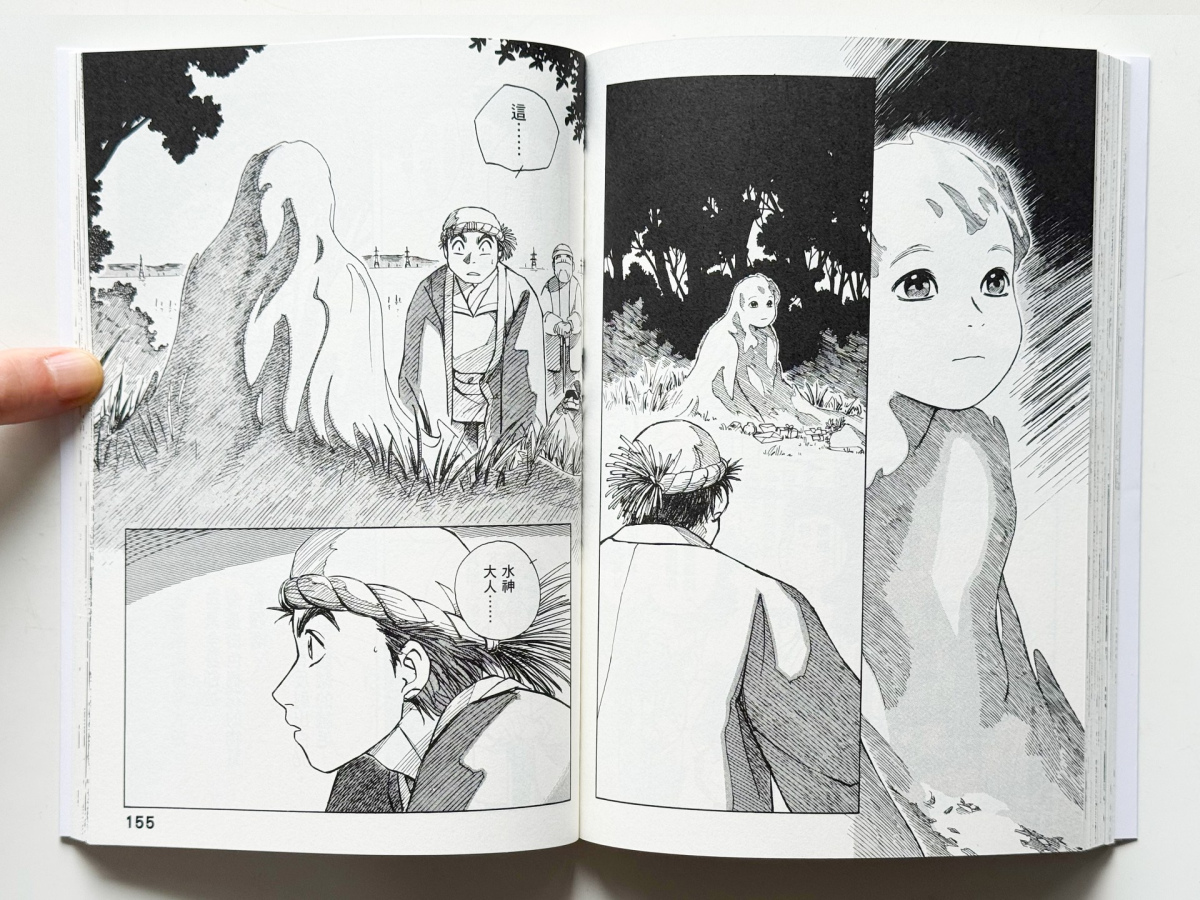

此外,許多伏筆的植入與回收間隔良久,像第21話,旅人綾瀨拜訪了白土堆形成的水神,而似乎是水神前身的蘑菇狀土堆,則要到第103話才現身,接著到第128話,旅人綾瀨才瞟到剛長出臉的土堆,三個時間點斷續出白土堆的演化,但白土堆始終靜默地無涉他人人生。又或者機器人可可奈在第46話找到「A-2」唱片,卻無法聆聽,第83話才透過子海石醫生聽完唱片,「A-2」令人聯想到機器人型號,本作卻沒有斷言機器人與音樂的關係。

這些伏筆回收,幾乎不影響故事主軸,還殘留著疑痕,導致「伏筆回收」並無顯著「推進」劇情的作用。

綜合上述,即便處於末世,即便冒出無解的異象,卻無以激發大起大落的變化或百端交錯的奇遇,人們只是靜觀與接納,並「各自安好」於了無波瀾的日復一日。況且以機器人無限的生命尺度來丈量,涓流的時間更仿若於閉環中,不止地循洄出「停滯感」。

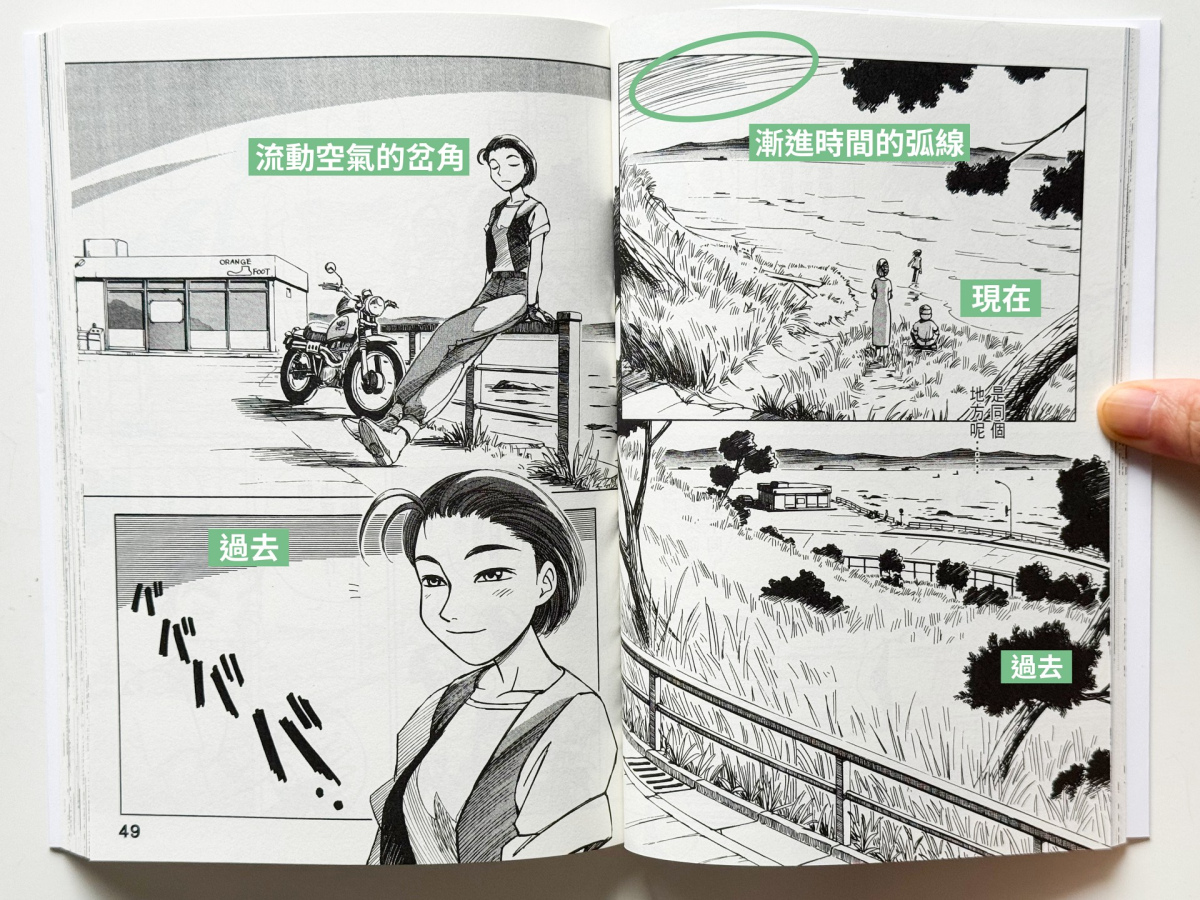

「停滯感」為相似的日常疊遞出的錯覺,實際上本作的時間仍緩緩地線性流逝,其間作者還坎入些許調節流速的閥。像是常在畫格角落撇上幾條漸層弧線,除了令角落不要太空虛、延續一貫的素描風味,也可能是以飄撇的排線暗移時間,取代一般日本漫畫具體表示時間遞進的間白格。

另外,從現實轉場到回憶,例如高廣的爺爺和子海石醫生常一碰面就追憶往昔,作者往往只閃現幾幕風景,便將時間線由現在滑回過去,不像一般日本漫畫會變化框線、圖樣或字體等等以拉開今昔。

幾撇弧線替代間白格、今昔的表現形式一致,或許都是為了迷濛「時間變化」,順道真空出「停滯感」。正因爲一切都處於停滯的狀態,過去和現在也就無須界線,未來也剩懶洋洋的等待。

➤藍天與海洋的空間交融:飛翔與游動的意象

寬鬆了空間、含糊了時間,本作也恍惚了水天交界。

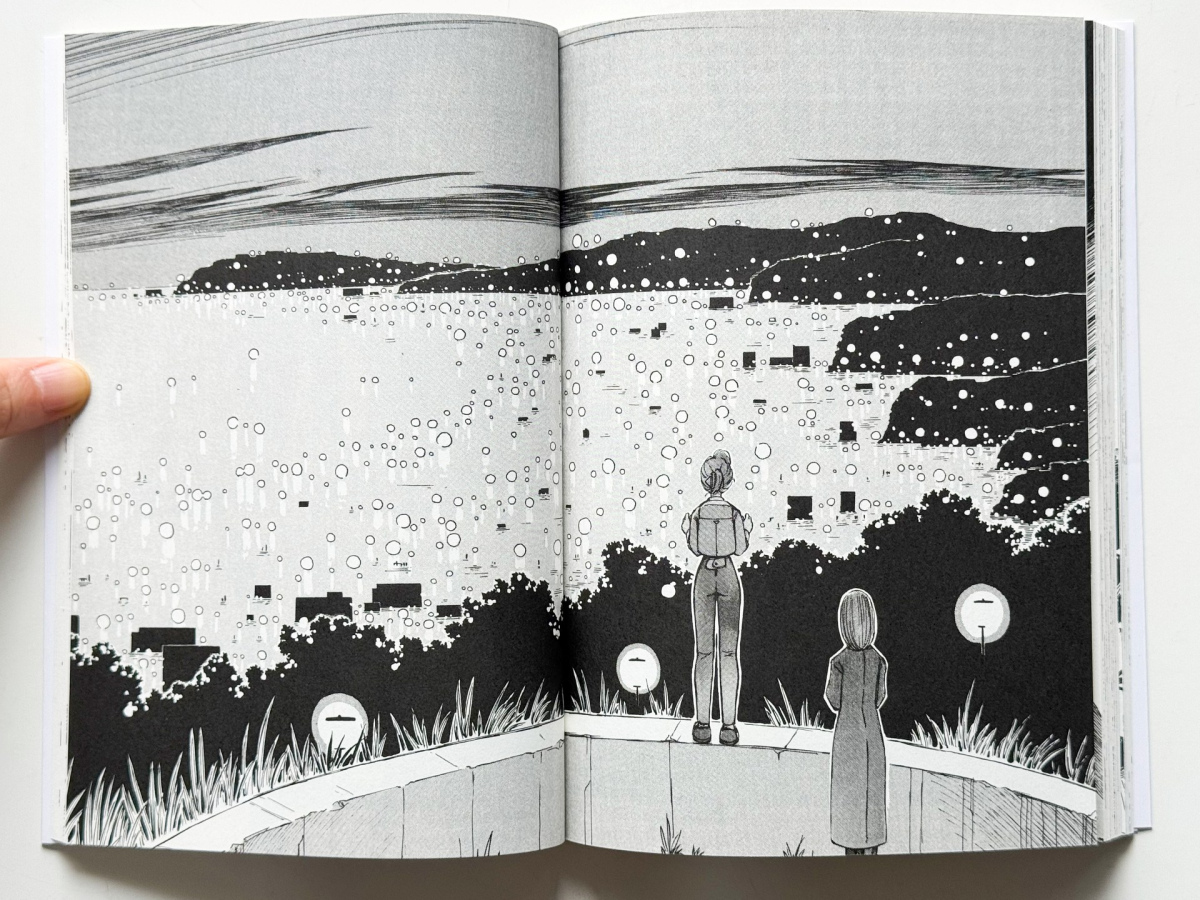

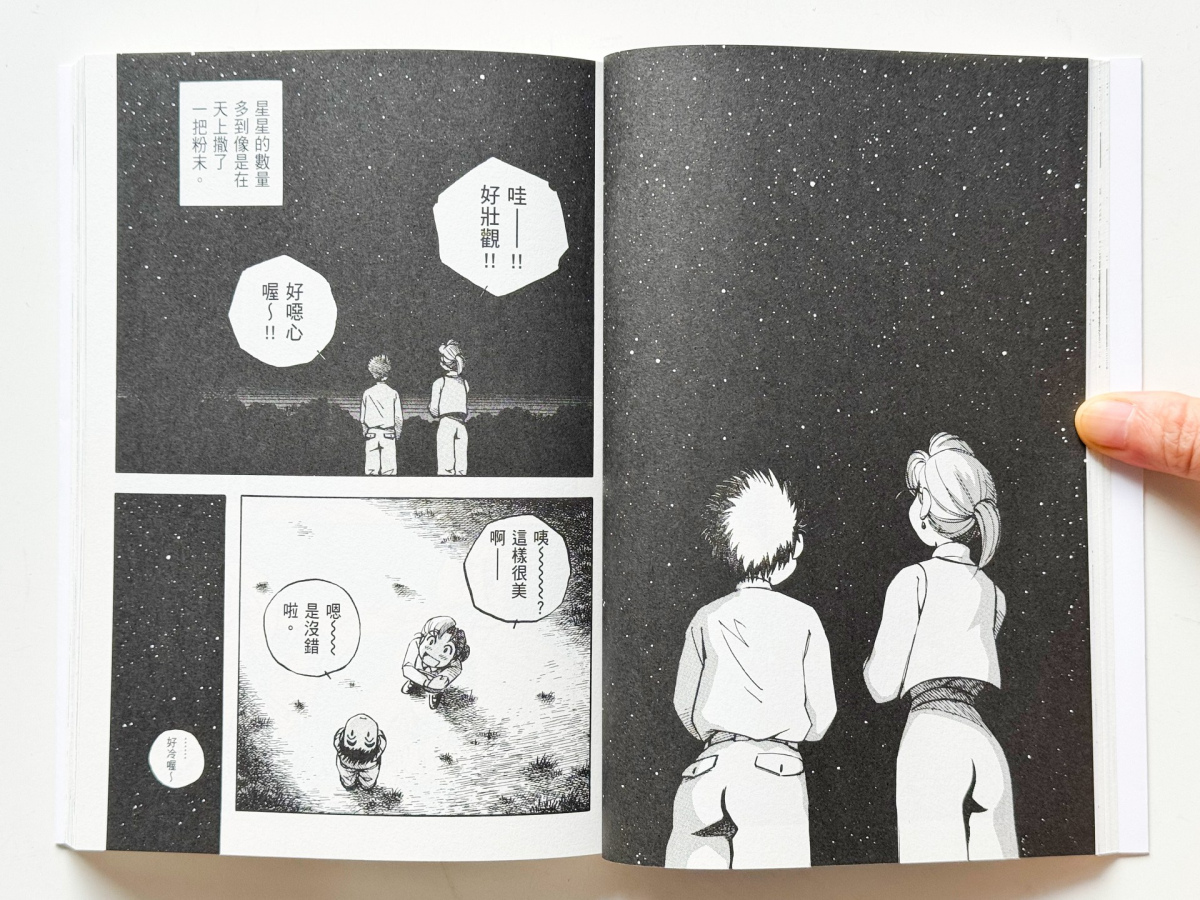

本作中海平面逐漸上升,因此隨處可見被海水淹沒的道路與城鎮,當夜幕西沉,舊日的萬家燈火便將死寂的水面燁爍成光之海,宛若銀河翻覆於此。水連天的意象在第56話更為明確,原本夜空如灑糖般閃閃著繁星,凌晨時,換作草坡上瑩瑩著水氣凝晶的冰霜,宛若星屑墜落。

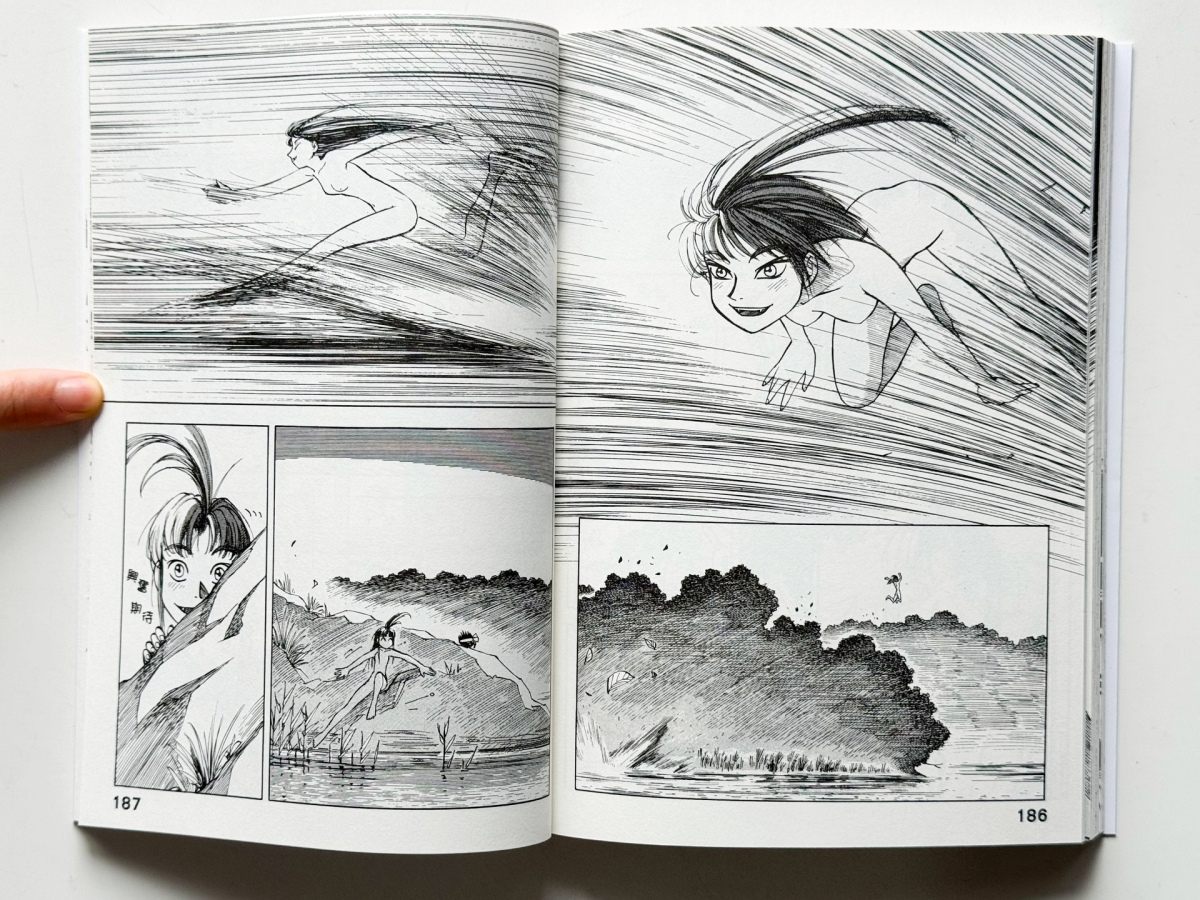

而在這水潭遍佈的末世,出現了魚鷹這樣的水棲生物,這個神秘不老的裸女,和旅人綾瀨的飛魚一樣,總是如飛似游地穿梭於水潭與叢林。

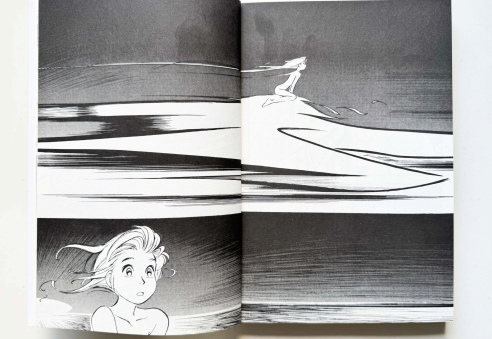

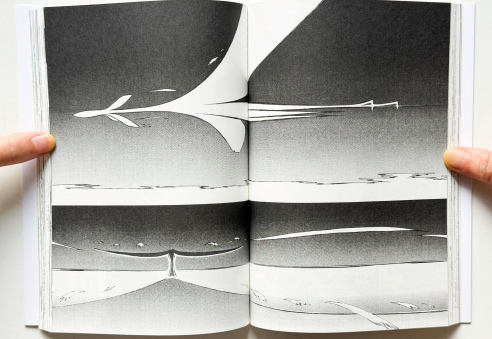

有趣的是,子海石醫生過去駕駛的飛翼艇名為「鶚」,意同魚鷹,這艘飛翼艇最終由主角阿爾法操縱送入黑潮,作者以無聲的六頁,將阿爾法的意識漂成一身裸白,飛乘於魟魚狀的雪白浮體上,畫面色塊黑白分明、線條流暢,物體造型簡約而寫意,飄動得好似能隨時氣流成風,導致現實中的巡航如在意識裡飛翔。當阿爾法夢到自己在空中飛,以及和奈衣的飛機同化時,也都寫意地將意識幻化為流弧型的潔白軀殼,流弧型的潔白軀殼是本作飛行體的共相,大鵬亦然。

大鵬是無法落地的大型飛艦,在天外幽冥中拖著一身淨白與下方雲層交映。雲層漂動得宛若海波,令大鵬與出水飛魚有幾分相似。尤其當初代阿爾法的意識與大鵬同步翱翔時,也會自然地回想在水中悠游的感觸。

大海與星空、魚和鳥、飛翼艇與飛艦、泅泳與飛翔,作者將上述分屬水和天的大量意象相輝映,除了令彩圖盈澤著藍調,更散射出無拘的輕盈,尋常地拂過貼近生活的魚形風向標。

➤不使用文字,更能呈現情愫幽微

流年放緩、水天濛瀧,人的思緒也隨之溫吞而幽微。

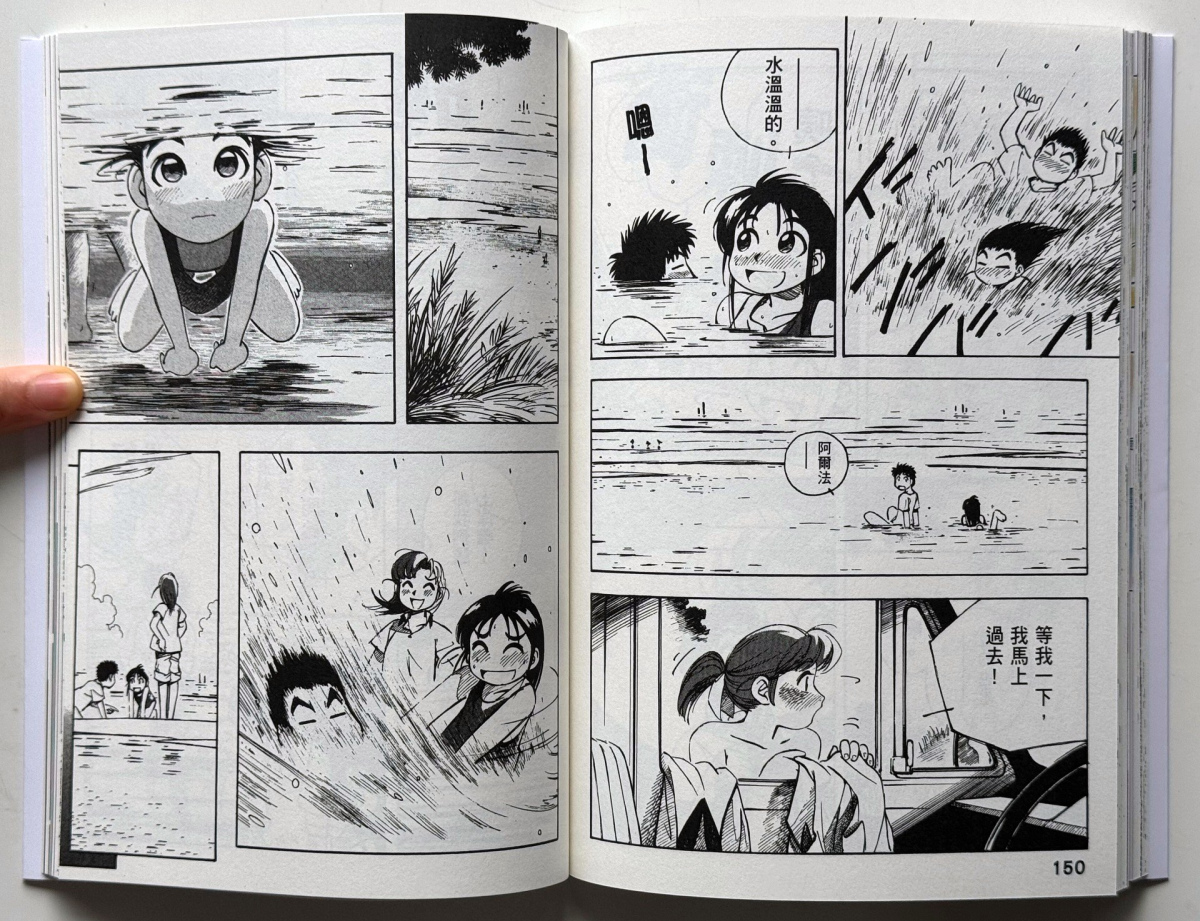

本作雖然會用文字具體流露人物沉思的內容,但人們互動時,常在幾道表情變化和幾幕空鏡轉換間,便落實了動作,鮮少用文字揭露行動背後的思維。像是第49話,孩子們沒穿泳衣、穿便服游泳,接著有幾格孩子戲水與阿爾法更衣的畫面,當阿爾法下水時也穿著便服。

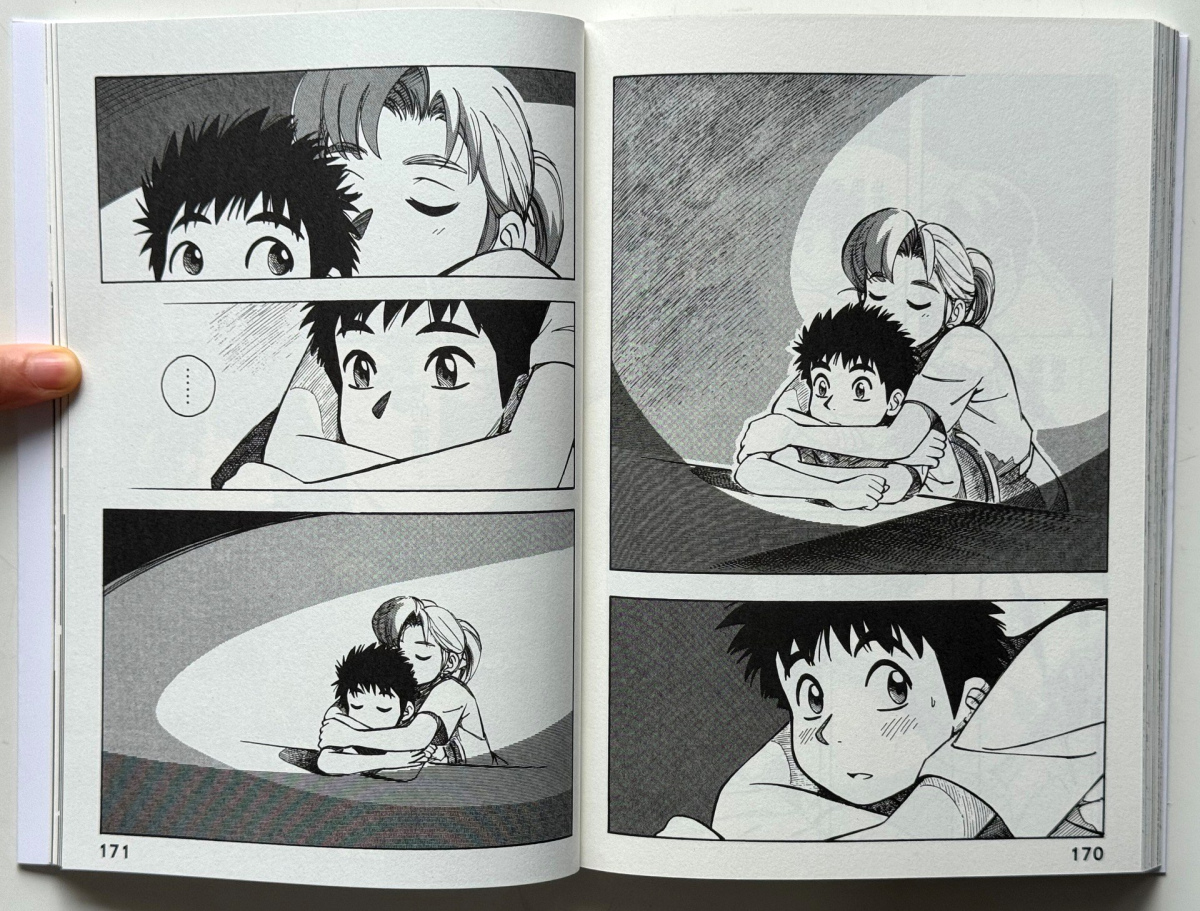

雖然沒有袒露半點心聲,但合理推測阿爾法應該是換掉原本穿在便服下的泳裝,以和孩子們共感。又或者男孩高廣曾戀慕阿爾法,阿爾法或許有所感知卻不說破,經常只是靜靜地環抱、依偎著高廣,離別後又沉默於逆光中。這些無字靜謐的時光,畫面也多有留白,令尚未定型的念想有足夠的空間飛絮千萬。

在本作中人與人的情愫,無需文字與言語,僅在眼眸流轉、舉措切換間,便如小夜曲般順入彼此經絡,再向外旋出撩動心弦的詠嘆調,如此的柔情流動,彷彿呼應著可可奈對自身的浮想「我的血液當中存在著音樂」。隱隱約約的低吟,偶爾也會巧然匯流成合鳴,聆聽著首次的快門聲與幾輪相處的迴響,阿爾法與可可奈最終似乎也譜出小小的戀歌,穿插著末世的藍調。

我們——是人類體驗過的各種感觸累積而成的結晶。⋯⋯我們其實是人類的孩子。●

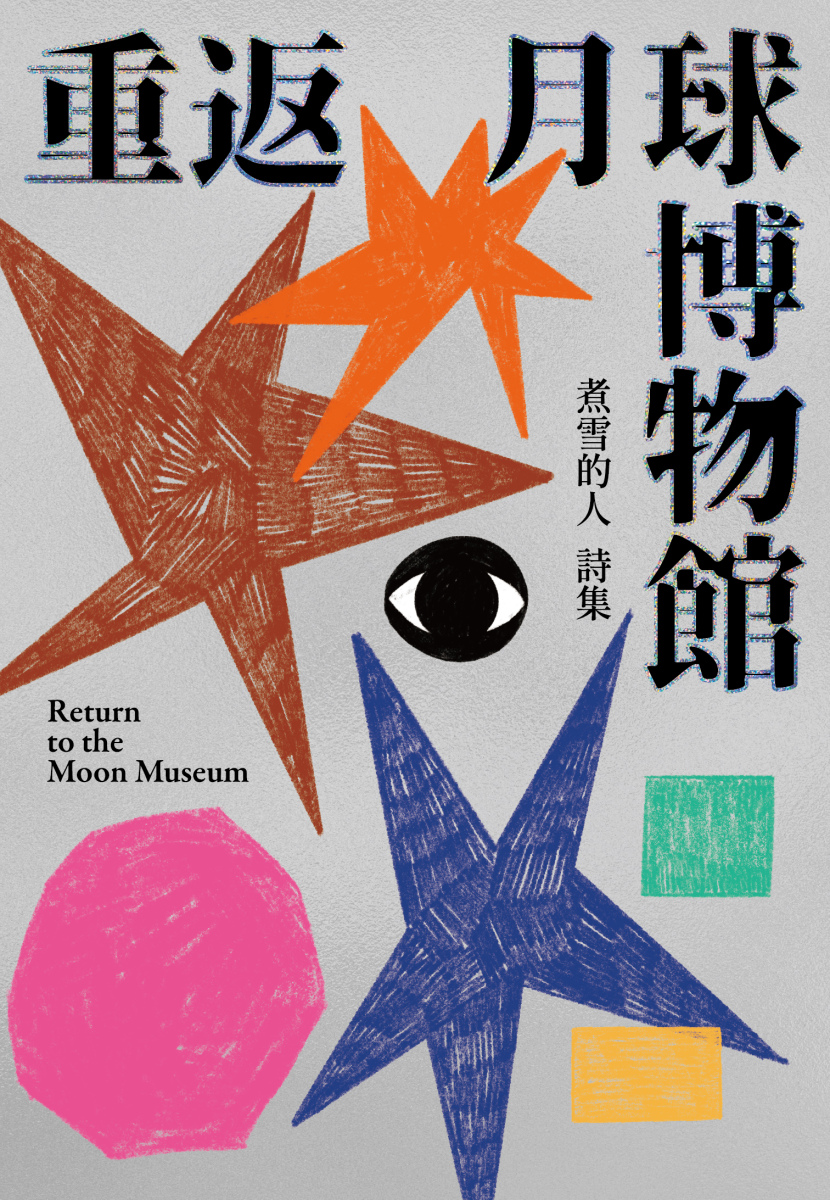

重返月球博物館

重返月球博物館

人物》太天然真實的臉,是日常生活無法承受的:訪韓麗珠《裸山》(上)

「我寫《裸山》,為什麼稱書中那地方為空城?其實我大可直接寫作香港,那就變成寫實小說。但對我來說,那其實是世界。我想藉一件事去說,這一切不斷在世界發生。我們的時代沒進步過,在一些核心問題上,它仍然殘忍地一直發生。」

香港作家韓麗珠2017年出版長篇小說《空臉》,兩年後社會發生巨變,韓以其生活經驗寫下日記體散文,先後出版散文集《黑日》及《半蝕》。來到2025年,她出版最新長篇小說《裸山》,描述「空城」此地歷經兩場重大的社會運動後,人物間的抉擇與改變。距離上一本長篇小說的出版,已是8年。從魔幻如寓言,探尋個體內在的《空臉》,來到帶寫實傾向,以群像際遇反思制度與社會的《裸山》,小說家說,她想透過寫這個長篇,思考人在面對超於承受能力的極端狀況時,會如何變化。

➤清空管道,才能讓小說的靈魂附身

2021年,在《半蝕》出版後的訪問中,韓麗珠曾說自己正慢慢接受失去寫小說的安全感,但一種想要寫小說的感覺卻已然開始蘊釀,慢慢生長。到了翌年,她受邀到台北藝術大學擔任客席講師一學期,離開香港的壓抑,來到異地,韓說正因其局外人身分,反而可以放鬆地處理內在情緒:「當時來到台灣後,我才發覺原來自己一直不自覺地壓抑了一些部分。因為在港時,有很多感受是不可以……也不是不可以,而是有些感受如果完全釋放,就可能沒辦法好好生活。」

這些壓抑,雖能維持在港生活,卻同時堵塞了寫小說的能量。韓麗珠說活在香港有種緊張感,精神時常緊繃。社會狀況的劇變每天帶來衝擊,然而也要穩住身心,教自己不致崩潰。正是這樣的小心翼翼和隱忍,讓整個內在被塞得滿滿,再難騰出空間容納一部新的長篇小說。對她來說,寫長篇如同靈魂附身:「小說是一些很強大的靈魂,你要讓它附身的前題,先得將自己鬆綁。猶如一條管道,先得清空,才會生出位置。」

她記得,是在留台的三個半月間,在教學、與友人大量交談、出遊的異地生活中,小說的靈魂快速成形,人物和故事開始長出輪廓和底色——然後是名字。某天,韓麗珠與友人外出遊玩,二人從台北開車出發。她看著車子上了國道,友人嚴肅地說,他們現在要先聚精會神尋找正確的出口後,才能繼續聊天。在那寬廣且教人眼花繚亂的繁多路向指示牌間,她看到,有個牌子寫著「暖暖」,那時她就想,小說裡那個女生的名字,就叫做「暖暖」。

同年12月,大學學期完結,韓麗珠從台灣回到香港。她說,回到家後就開始寫了,那就是《裸山》。

➤政權對人的壓制和暴力,從來是世界的

《裸山》一開首,主角雅人就在衝突現場被警察射中眼睛而失明,及後卻反被落案檢控,讓人難免扣連數年前的香港社會運動。它像一次激烈的爆炸,哪怕炸開的一瞬已戛然而止,但遺餘的巨響卻彷彿困在人們內心的迴音壁中,或響亮或刺耳。

近年也巾不少香港寫作者以不同風格和角度切入運動書寫,然而問到韓麗珠,她卻給出不一樣的答案:「《黑日》和《半蝕》出版時,都被認為是寫香港社會運動,其實我不覺得它們只關於香港。但在散文框架中,這點很難說明,因為散文太直接、太貼近生活。在寫小說時,我並不是為了寫香港,只是那些事情發生在香港。但其實,那是世界,那是這個世界。」

說到這裡,韓麗珠稍頓,接著說要講遠一點——她開始描述自身家族史,關於社會對人的管制和傷害,怎樣無形無色,卻長久影響三代人的命運與價值觀。

韓麗珠的母親是馬來西亞華僑,在外公的10個兒女中排行最小,全家一直生活在馬來西亞的一個橡膠園中。當時正值馬共政權,外公有一個國民黨同鄉潛逃到此,半帶脅迫地要求他收留自己。外公被逼就範,並因此被馬共逮捕及監禁。好不容易獲釋,雖無刑責及生命危險,卻面臨被遣返到中國大陸的判決。

「其實當時的判決是,只有外公必須被遣返,但他擔心自己一把年紀回國,於是帶上妻子和兩個最小的女兒,就是我外婆和母親一同回去。這件事驟眼看來,外公沒有身亡,沒有受虐,身體也沒殘廢,在歷史角度——只看數字的角度來說,他根本沒怎麼樣。」韓麗珠說,然而整件事對家族的影響卻無比深遠——離開前,外公把所有財產交付長子,並叮囑他每月匯錢到大陸。回中國後,外公沒有戶口,無法工作,一家四口本打算依仗長子的匯款過活,孰料對方卻並未履行托付。從昔日的園主生活變成農民,一家人生活困逼,終日爭執。外婆指責外公重男輕女,抱怨不應跟他回來吃苦,外公輾轉間也鬱鬱而終。

「確實,表面看,這群人已很幸運。在排華歷史中,有更多殘忍的事情發生。但其實很多創傷是看不到的,譬如對我家族的傷害,包括對親情的懷疑和不信任。它繼而影響到我媽媽對家庭的看法,又輾轉影響到我這一代,認知到對民主、自由的重要性。」她說,自小時候起,已感覺到世界的運作就是這樣,因而如今在香港發生的事,在不同年代、不同地方,都發生過——空城是香港,但不只是香港,政權對人的壓制與暴力,從來是世界的,且不曾停止。

➤每個人都帶著無法解釋的傷口進入集體

在《裸山》中,兩名主角雅人和暖暖因修讀藝術系而認識,二人同樣懷著難向外人道的創傷:雅人在幼時發現母親出軌;暖暖則自童年遭受性侵,這些經歷都影響其性格與藝術美學的塑成。韓麗珠說,會選擇故事主角是兩個藝術系大學生,因為他們一無所有。

「如果是一個老人,遭遇創傷性事件,哪怕他一無所有,也能憑依其過往的生命經驗和智慧去保護自己。」韓麗珠說,但對於20歲上下的年輕人來說,正值創造與建立階段時,面對突如其來,毫無心理準備的劇烈撞擊——這些一無所有的年輕人,當其生命中發生了超越自身承受能力、超越其經驗認知的事時,就會卡在一個狀態中,走不出來。

暖暖和雅人信仰藝術,希望借藝術處理內在,因為那是一種真誠的創造。然而《裸山》不是一部歌頌藝術如何療癒創傷的作品,卻是一座嶙峋且不平滑的山。透過二人面向藝術與社會事件的分歧和挫敗,韓麗珠尖銳地點出:

「藝術帶來的不一定是修補,可能是更大的破壞。雅人和暖暖在經歷了社會事件之前,他們在各自的生命裡,已經被破壞了,所以他們才會對社會動盪有這麼大的感覺。在寫他們二人時,我越發認知到,每個人都是帶著自身生命裡,那些無法輕易跟別人解釋的傷口,去進入一個集體事件。大家在經歷集體的傷口時,能很輕易跟別人訴說;但對每個人來說,真正的傷口是一些很個人的、沒法言說的事。」

➤裸:人的另一張臉、另一件衣服

多年來,韓麗珠都是敏於書寫身體的作家,從《風箏家族》、《離心帶》到《空臉》等,都是以某個身體異狀的扭曲性展開。然而到了《裸山》,不論人物或敘事向度,都不再只純粹指向一個局部身體狀況,而以不同層次描摹幾個角色間重大的傷口或缺失。這些重大失去,或直接或間接地影響人物們對外在及內在的展露——這就回到作品核心,裸。小說中,韓麗珠這樣描述:「……『裸』是一個互動的過程。沒穿衣服的,不可能只有一方。人藉著『裸』到底會揭開什麼,則視乎對象而有所差異。」

對她來說,受過文明洗禮的大人,就像穿了很多件衣服,在被教化後,會懂得展現出一塊外在的臉。人們生活在已發展城市裡,習慣以某張臉過活,面對他人,令大家不會受傷。然而一旦戰爭、革命、災難發生,人在那些極端狀況中,會露出另一張臉:「當大家同時表現出那張臉,即是藏在很多衣服之下的那張臉的時候,其實是一件恐怖的事。其恐怖在於,那張臉很天然,很真實,是我們平日的生活所無法承受的。所以我很想知道,如果每個人不需要穿那些社會給你的衣服,那張臉是怎樣的呢?以及那些赤裸的臉碰撞之下,究竟會發生什麼事?所以我開始寫《裸山》。」

寫完後,韓麗珠覺得自己深入思考了這命題,卻不肯定是否了解,因為每張完全天然真誠的臉都非常複雜。她不是要為「展現另一張臉」這件事定錯對,而希望透過寫每一張複雜的臉,去探知它們的紋理和變化。譬如小說中,暖暖和雅人的老師白教授,在經歷社會運動後,終於在課堂上展露自己埋藏多年的真實想法,結果失去婚姻和工作,意味著選擇「裸」,有時候必須付出代價。

「一定會付出代價的。在沒有任何災難時,社會要求我們不要表現真實性格。當每個人都選擇真實時,社會將會一片混亂,所以我們在成長的過程中,會不斷在扮演某樣子,再遮蓋本來的自己。」

韓麗珠說,白教授正是長久以來非常成功的扮演者,社會運動的發生,雖然讓他失去所有,然而也給予了他「裸」的機會,這是他的選擇:「如果運動從未發生,白教授活在體制中,非常安全。但當社會出現狀況,任何人都可能會被攻擊和被拘捕時,他就要思考,自己要否表態。而要為自己做的事情付出代價,白教授是知道的,但他依然如此。」因為,這是他褪下多年來的外在的臉,脫光衣服,選擇「裸」的,自身的意志。●

作者:韓麗珠(Hon Lai Chu)

繪者:智海

出版:木馬文化

定價:500元

【內容簡介➤】

作者簡介:韓麗珠(Hon Lai Chu)

香港當代小說家。2018年香港藝術發展局「藝術家年獎」得主。

已出版作品:中短篇小說集《人皮刺繡》、《失去洞穴》、《雙城辭典》(與謝曉虹合著)、《風箏家族》、《寧靜的獸》、《輸水管森林》;長篇小說《空臉》、《離心帶》、《縫身》、《灰花》;散文集《半蝕》、《黑日》、《回家》。英譯本:《Mending Bodies》(Jacqueline Leung譯)。

其中,《灰花》獲第三屆紅樓夢獎專家推薦獎。《風箏家族》獲台灣2008年開卷好書獎中文創作獎。《寧靜的獸》獲第八屆香港中文文學雙年獎小說組推薦獎。《黑日》獲2021年台北國際書展非小說類首獎。《半蝕》獲2022年梁實秋散文大師獎優選。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量