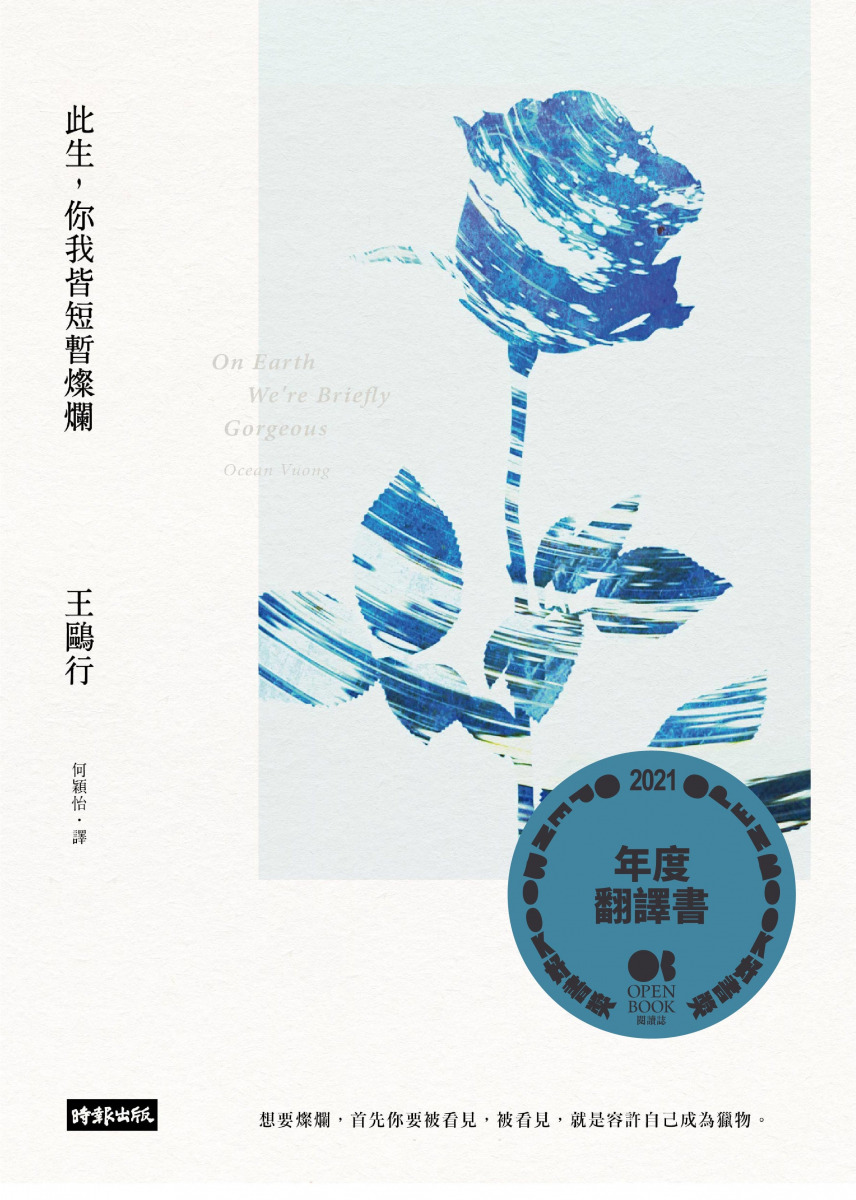

2021Openbook好書獎.年度翻譯書》此生,你我皆短暫燦爛

▉評審推薦語

詹宏志(網路家庭國際資訊公司董事長)

今年(或者近年)我所讀過最淒慘也最優美的小說,一首遍體鱗傷卻不怨不傷的絕美詩章,一封(未必會)寄給不識字的母親的訴情之書。所有的衝突與苦痛最後都昇華成諒解與希望,哪裡來的這麼奇妙的作品?

越裔美國詩人王鷗行(Ocean Vuong)的第一本小說,對照他的經歷,應該有很強的自傳性。小說中的主角小狗很小就隨祖母蘭、母親玫瑰來到美國,他很快就長成一個美國小孩,母親與祖母卻在新居地成了失去國家、身分與語言的邊緣人,但戰爭與暴力的傷痕記憶卻仍緊緊跟隨著她們,隨時會爆發成驚恐或歇斯底里的反應場面,彷彿往事還追獵著她們。長成美國小孩的小狗也沒好到哪裡去,他矮小、黃膚、語言破碎,因而成為同學霸凌的對象。長大後他出櫃,他的慾望也成了邊緣……。

總之,他的故事是關於隔絕、破碎、孤獨、傷害,但他「痛而欲生」,他要書寫告訴母親他愛她,愛及她的不幸與傷痕的記憶,他也要用這些痛苦為基礎,建立自己生命的中心。通篇語調溫柔輕聲,一場文字對抗傷痛的戰爭,而文字是勝利了。●

▇獲獎感言

【延伸閱讀】書評》若逃生梯是我們需要的第三種語言:讀《此生,你我皆短暫燦爛》

|

|

|

作者簡介:王鷗行(Ocean Vuong) |

此生,你我皆短暫燦爛

此生,你我皆短暫燦爛

大地之下:時間無限深邃的地方

大地之下:時間無限深邃的地方

2021Openbook好書獎.年度中文創作》我長在打開的樹洞

▉評審推薦語

黃麗群(作家、《新活水》雜誌總編輯)

評審會議上,討論到《我長在打開的樹洞》時,我面露難色:「他⋯⋯就很會寫⋯⋯我不知道要說什麼⋯⋯」有些事物的亮處確實難以解釋,讓我想起國中課本裡摘選《老殘遊記》那一段:「他的好處,人說得出,白妞的好處,人說不出;他的好處,人學得到,白妞的好處,人學不到。」

Apyang Imiq(程廷)也是這樣,其寫作很難讓你在一瞥之中馬上捕捉到某種時新跳色的發紅與豔麗,或火速為那豔麗而傾倒,《我長在打開的樹洞》的語言簡樸近乎簡單,謀篇的戲法是不變戲法(有時甚至到了有些傻氣的地步),但正因為這種簡單與不變戲法,就非常考驗寫作者對「訴說」這件事的掌握程度。

他寫在支亞干務農的日常,寫移除一株孱弱小米時的心痛,寫翻土,寫火雞,寫編織,寫家鄉的用水,寫當代原住民與社會系統及自然環境之間看似微細但深密盤纏如樹根的彼此進退,結合非常出色的白描功夫,其章法、節奏、行與停,都在十分恰當的位置。儘管有不免顯得鬆軟(但並非鬆散)之時,但這些鬆軟往往適時揭露出一種溫柔:這正是為了深切訴說而寫,而不是取用議題為作品保駕背書。

也因此,此書且有一種渾然天成的娓娓道來,這件事難以量化,難以技術性地分剖,然而但凡稍懂文字能如何操使形象幻術的讀者,讀時必能明白:這是真心在說真心事的一本作品。在如今已習以為常用盡力氣做從容的感傷風格之中,這樣的訴說不能更寶貴了。●

▇獲獎感言

▇獲獎作家:程廷(Apyang Imiq)

作者:程廷(Apyang Imiq)

出版:九歌出版社

定價:280元

作者簡介:程廷(Apyang Imiq)

太魯閣族,生長在花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任社區發展協會理事、部落簡易自來水委員會總幹事、部落會議幹部、部落旅遊體驗公司董事長。曾獲2007、2010、2015、2016、2018、2019、2020台灣原住民族文學獎散文組獎、2020台灣文學獎原住民族漢語散文獎、2020年國藝會創作補助。

▇2021Openbook好書獎

▇來看看超過350位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量