➤早在《綠之歌-收集群風-》之前就已結下緣分的兩人 松永:

高妍:

而我開始更深入認識奈良先生,是在高中就讀美術科的時候。當時看了紀錄片《跟著奈良美智去旅行》後,我深受作品裡蘊含的反戰思想,以及渴望為下一代留下更美好的土地的心情所感動。我感受到奈良先生不僅只是用柔和的線條描繪出可愛孩童的形象,而是試圖透過創作療癒、支撐人們細膩的心,以及傳達自身對這個世界的愛意。

松永:

高妍:

松永:

奈良:

不過老實說,在讀這次的《間隙》之前,我並沒有把她的作品和「社會議題」聯想在一起,也沒特別覺得她會去關注,或創作這類主題。

高妍:

奈良:

高妍:

奈良:

高妍:

➤非常前衛、充滿冒險精神,像是ATG電影的氛圍 松永: 尚未完結 ,目前為止有什麼印象或感受可以分享嗎?

奈良: ATG(Art Theatre Guild)電影公司 」創造的那種氛圍

但ATG的電影卻是一些選擇活得與世俗相反的青年,透過縝密思考、反芻自身所創造出來的作品。那種電影有些前衛,又充滿冒險精神。我覺得《間隙》也有那種「縝密思考過後」的味道。明明現在是2020年代,卻讓我聯想到我在1970年代所憧憬的ATG電影,還有青林堂的「GARO(ガロ) 」漫畫雜誌的感覺。

高妍:

奈良: 林靜一 ,或鈴木翁二 的漫畫般的氛圍,我非常開心。但也不禁想著:現在還有多少年輕讀者能理解這種感覺呢?同時深感,能夠懂得這份感受的自己,真是太幸福了。

松永:

(攝影:武田真和)

奈良:

從整體風格來說,讓我想起了山本收 ,他是一位以極為真摯的態度描繪困難主題的漫畫家。讀《間隙》的時候我就想起了他。而且,高妍是以自身經歷為主題創作,因此「個體的真實感」非常強烈。她用漫畫的形式極盡可能地表達出了那種真實感,讓人不由自主地被吸了進去。大多數漫畫給我的感覺是被創造出來的東西,也就是「人造物」。但這部作品卻不會讓我覺得是「人造物」,我很喜歡這一點。

高妍:

奈良:

高妍:

➤透過「普通人所看見的青春記憶」呈現台灣的歷史與現實 松永:

高妍:

奈良:

高妍:

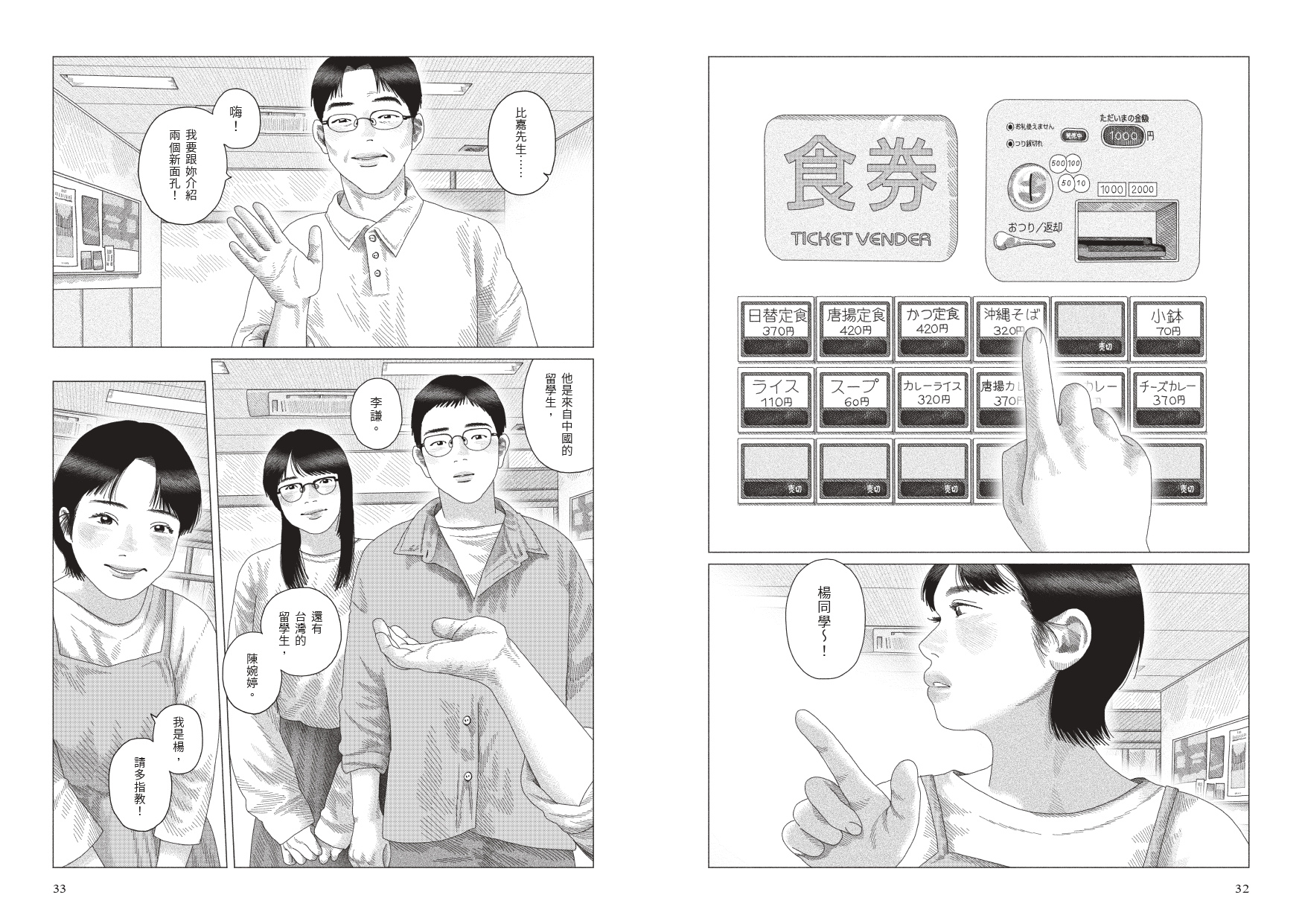

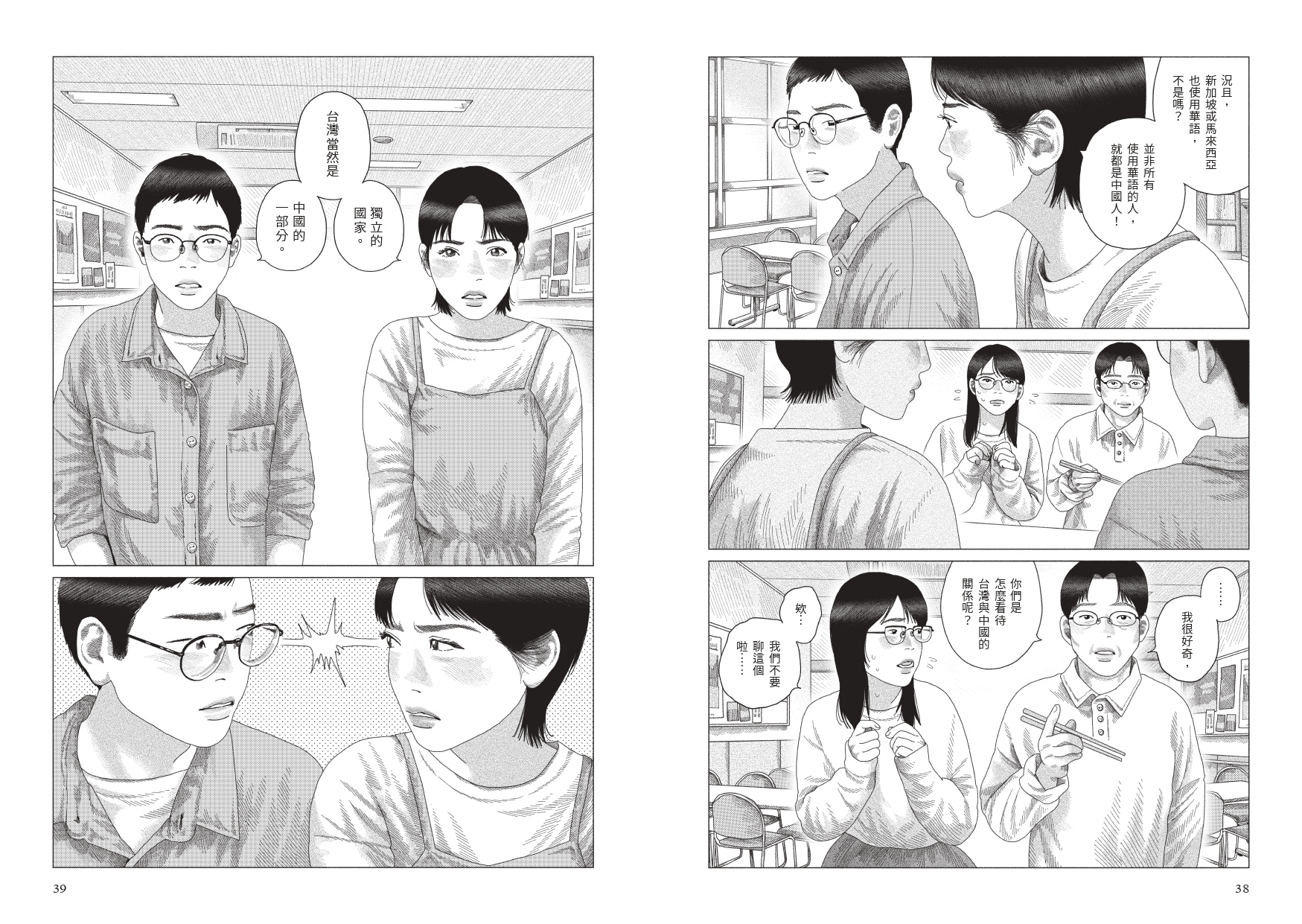

剛離開自己的國家,踏入異國生活的人,第一個遇到的課題往往是「該如何用外語介紹自己的國家」。奈良先生年輕時也曾赴德國留學,應該能體會這種心情吧?當時的我,並無法流利地用日文表達自己的想法。更別提台灣的歷史與國際處境,本來就是很複雜的問題。要用日語解釋,對當時的我來說是一件相當困難的事。

松永:

高妍:

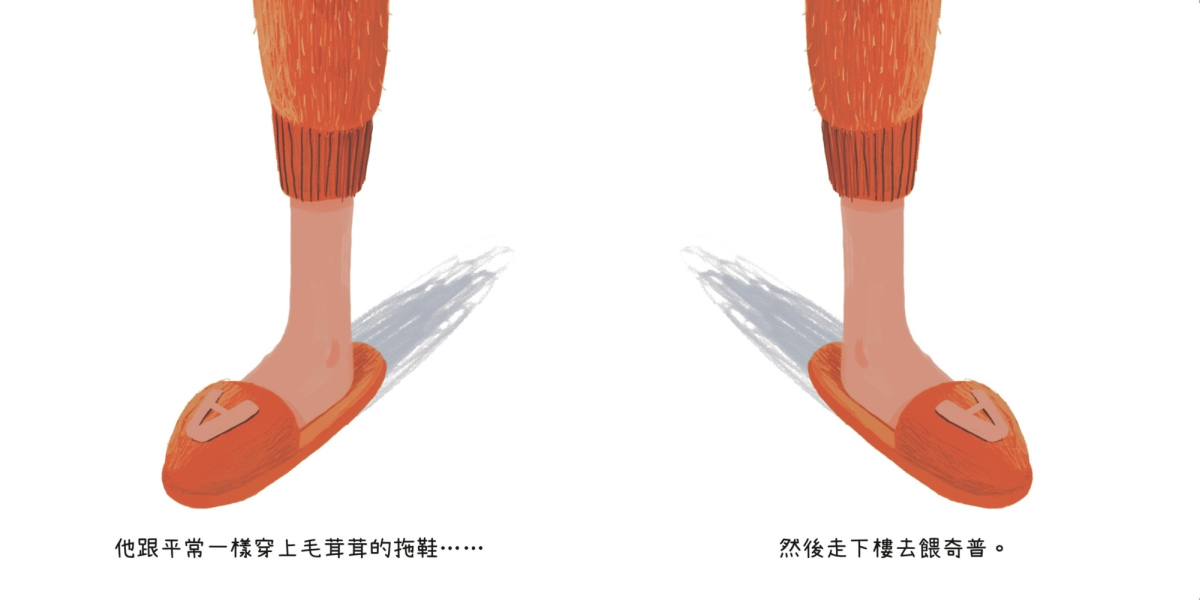

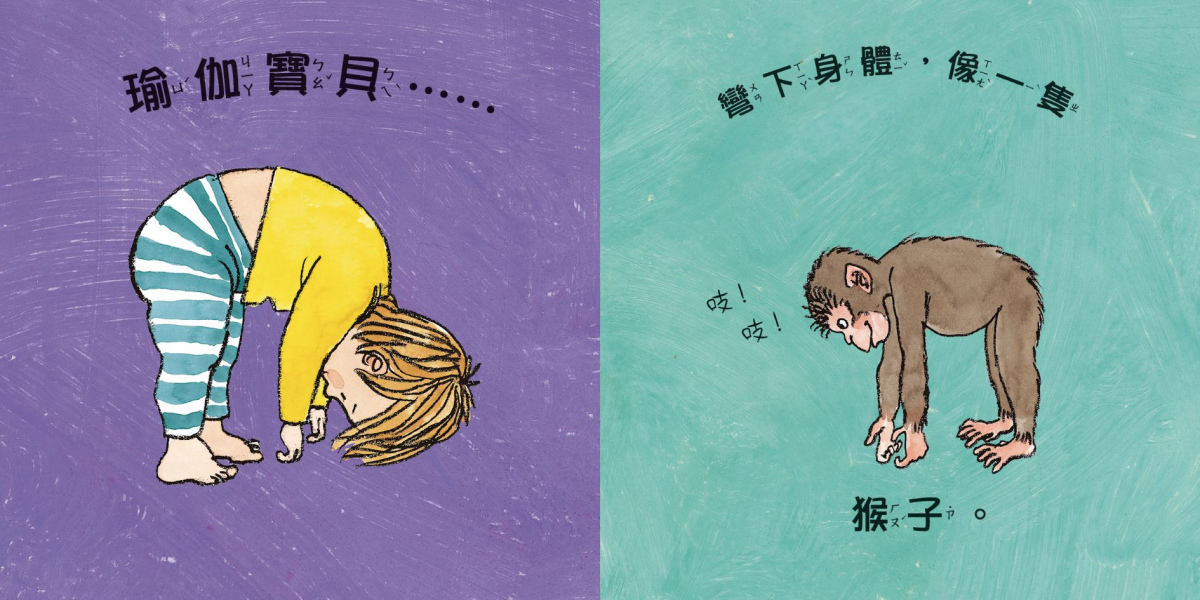

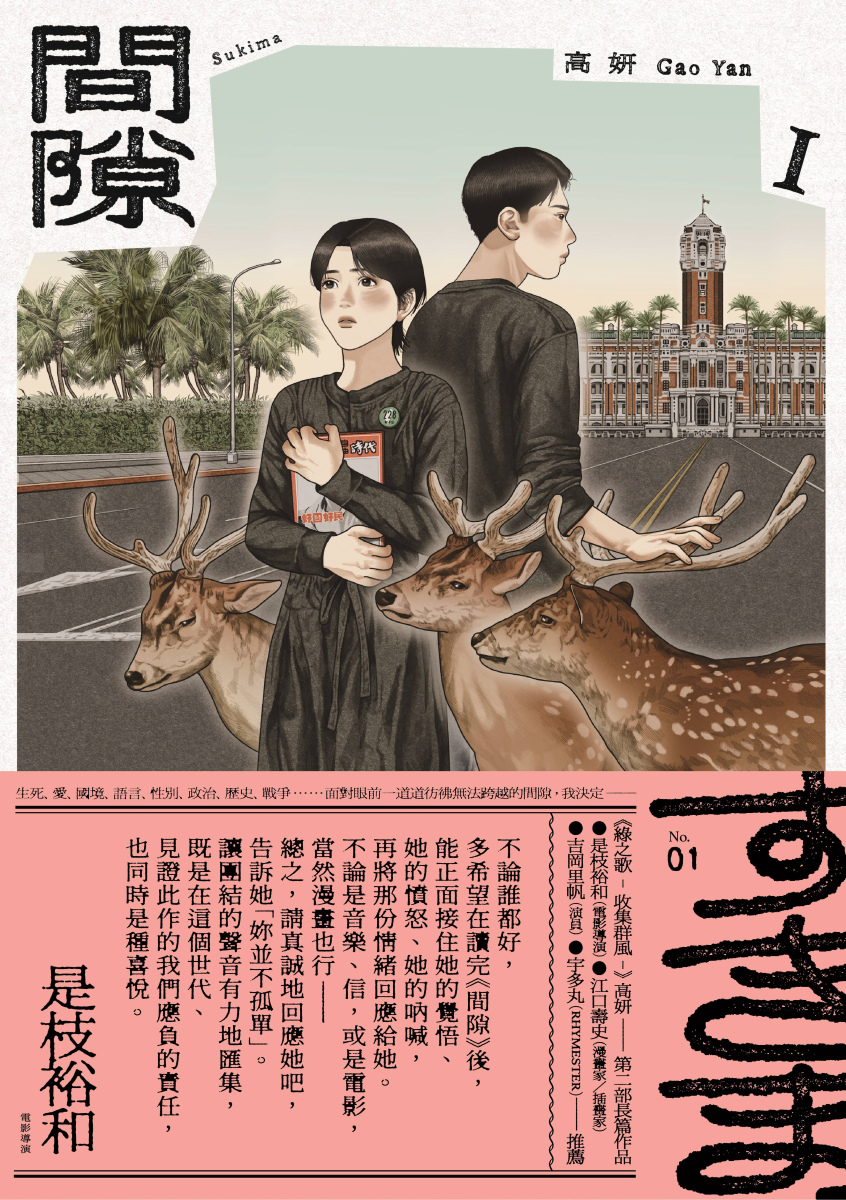

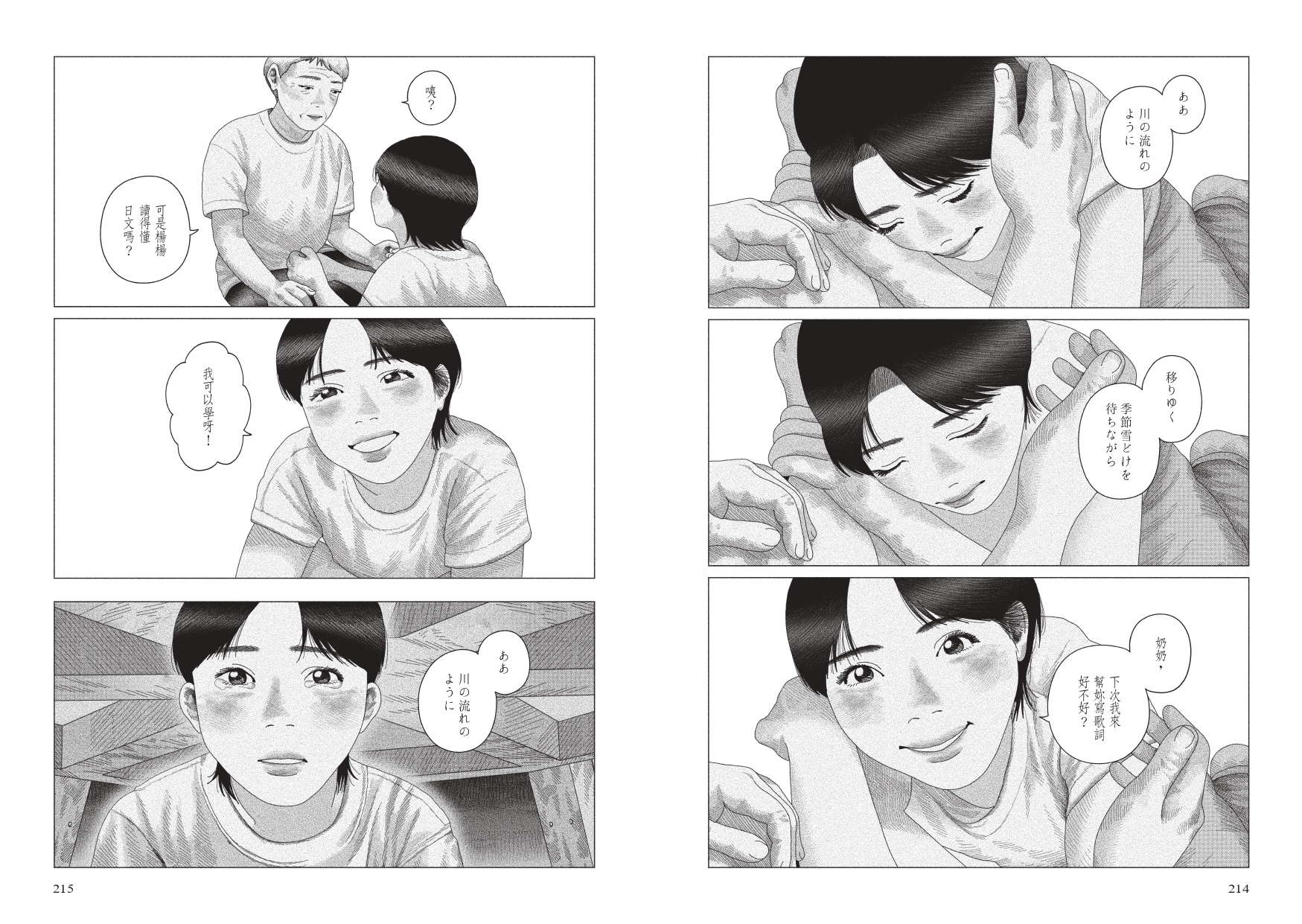

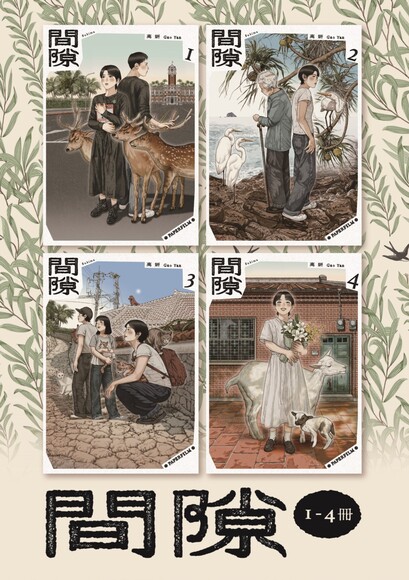

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

2018年時,台灣正在討論同性婚姻合法化的議題,我在沖繩很想和身邊的人分享這件事情,只不過總是無法表達得很好,時常感到懊惱。當社會上發出愈來愈多的聲音時,掌權者終會意識到民意的轉變。

這件事在台灣已經發生了,我相信在沖繩、在日本,也一定會發生。例如日本去年眾議院選舉期間,各政黨對同性婚姻的支持與否也成為重要的話題,那與2018年的台灣情況非常相似。對於因戰爭、同性婚姻、人權侵害等各種社會議題而痛苦的人,我想讓他們知道「你並不孤單」。因此,我多次反芻自身的思緒,希望能將之昇華為作品。

這次,是枝裕和導演為單行本所撰寫的推薦語,也正好說出了當年我最想傳達給那些正在受苦之人的話。所以第一次讀到的時候,真的非常感動。

松永:

高妍:

戰地記者瑪莎・蓋爾霍恩(Martha Gellhorn) 曾說過這麼一句話:「人們常常很驕傲地說:『我對政治沒有興趣。』那等於是在說,他對自己的生活水準、健康、工作、權利、自由,乃至於自己的未來都沒興趣。如果我們想要對這個世界、對自己的人生保有一點掌控權,那就必須關心政治。」

在台灣的社會運動圈中,也有一種非常有趣的說法:「你是什麼時候覺醒的?」所謂的「覺醒」,就是指過去過著看似平穩的日常,卻在某一個瞬間忽然意識到「原來至今為止的生活都是假的,像是被誰寫好的劇本一樣」。我們活著並不是為了討論政治,但我們討論政治,是為了更好的生活。

➤「無法用語言表達之事」使人成長 松永:

高妍: 後續篇章 中。

此外,攝影師本橋成一記錄丸木夫妻創作現場的攝影集《位里與俊》書中,有一篇奈良先生所撰寫的文章,我讀了非常感動。對我來說,丸木夫妻的作品,是送給全世界人類的禮物。我也懷抱著「希望《間隙》能成為一份禮物」的心情創作。

VIDEO

松永:

奈良:

起初,我對台灣的了解只限於日本教科書上幾頁的內容而已。但當我實際走訪台灣各地時,當地人會告訴我他們的土地與祖先的歷史。我總是從對話中發覺一些關鍵字,再自己去找書來深入研究。過去我對台灣並沒有太多特別的情感,只是將它視為位於亞洲的一個日本鄰國而已。但回過神來,現在我可能已經去過台灣至少20次以上,甚至連許多台灣朋友沒有去過的地方,我都去過了。

高妍:

奈良:

在台灣,我也會主動去尋找、探訪少數族群生活的地方,逐漸與當地的原住民部落建立了深厚的交流,也交到了很多朋友。我還拜訪了許多發生重大事件的地點,因為如果想要說些什麼,只是讀了幾本書,卻沒有實際走訪是絕對不夠的。

(攝影:武田真和)

高妍:

奈良:

高妍:

奈良:

高妍:

奈良:

高妍:

松永:

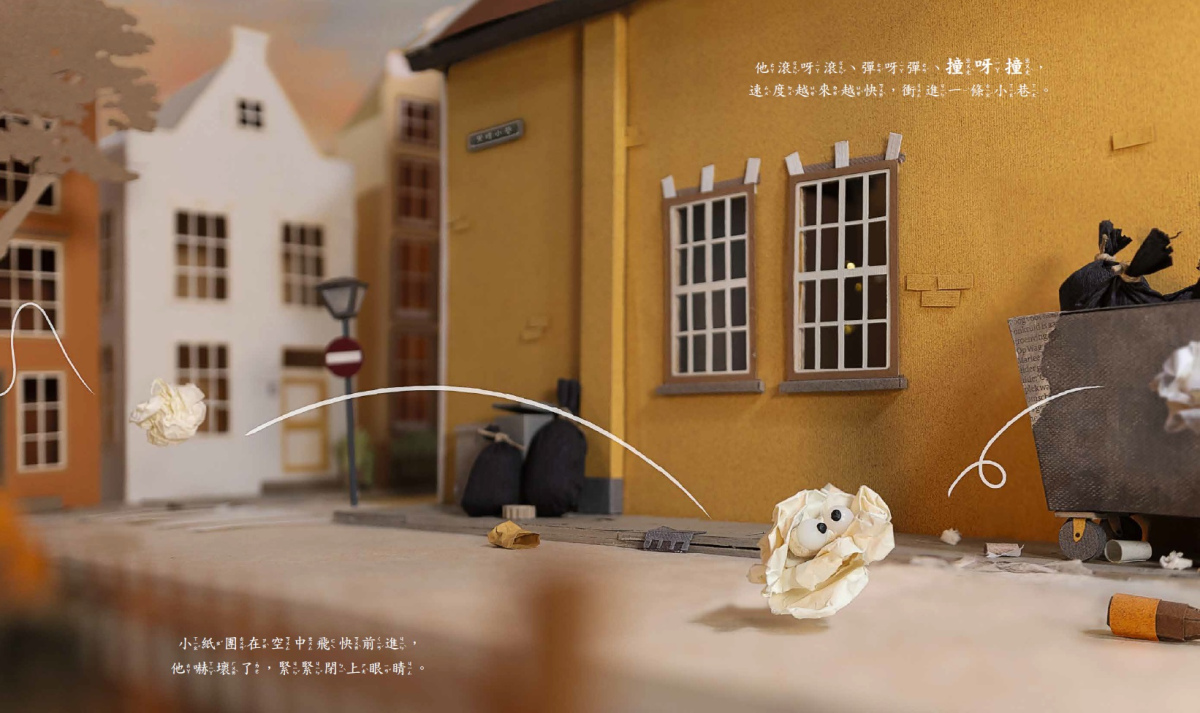

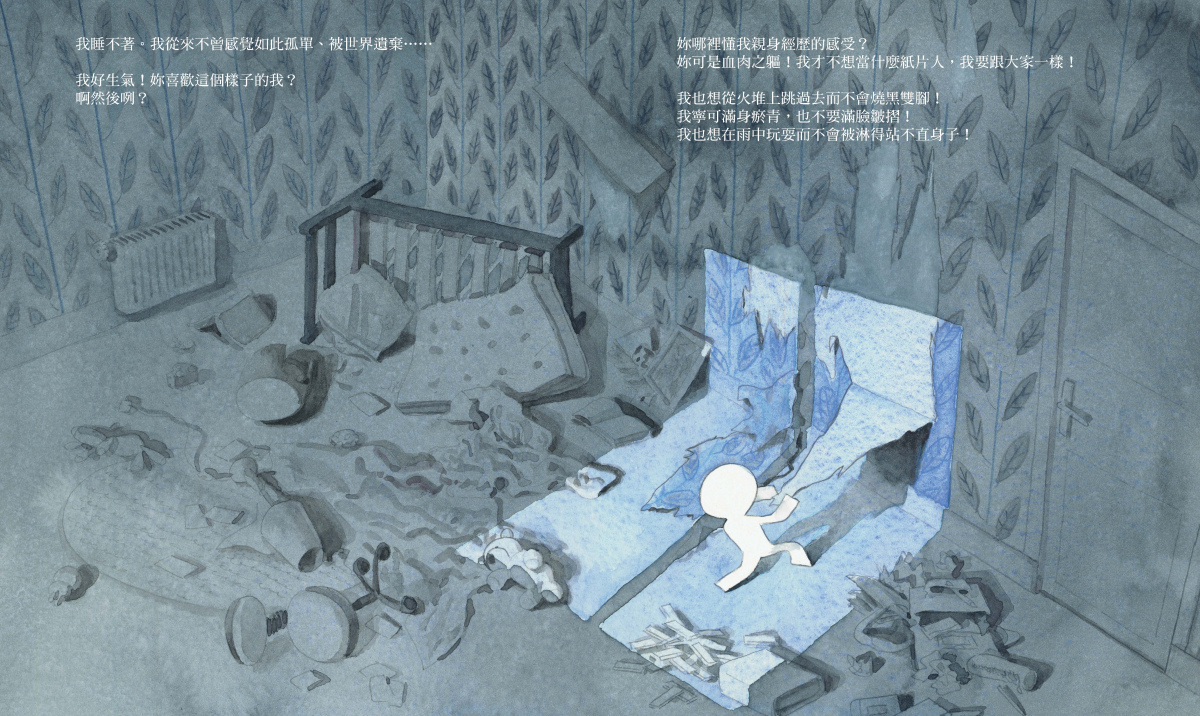

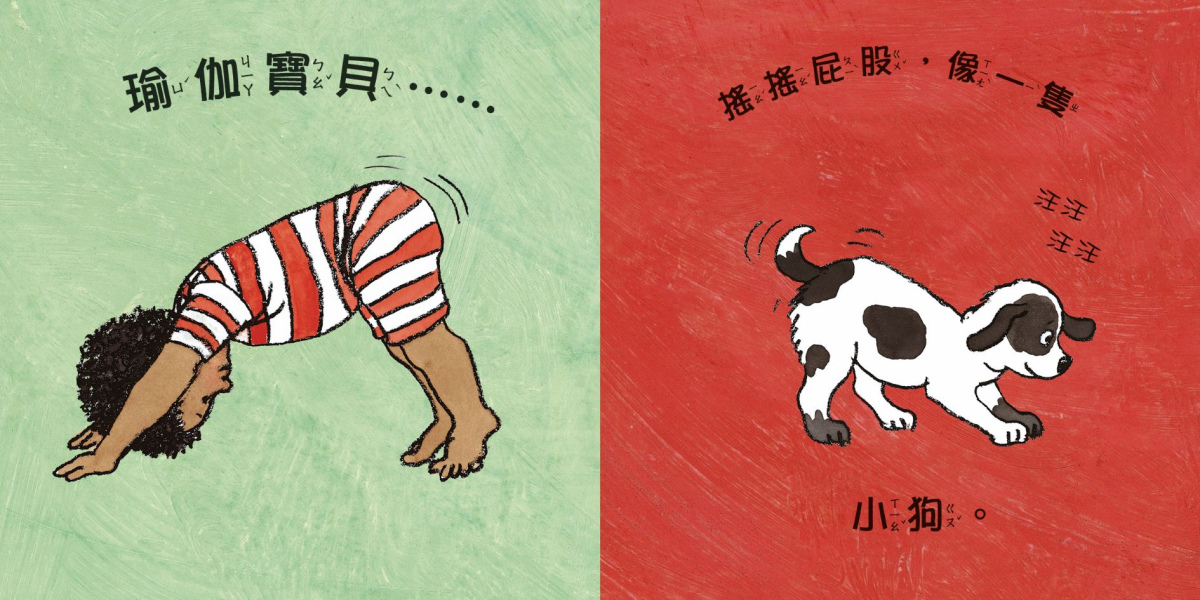

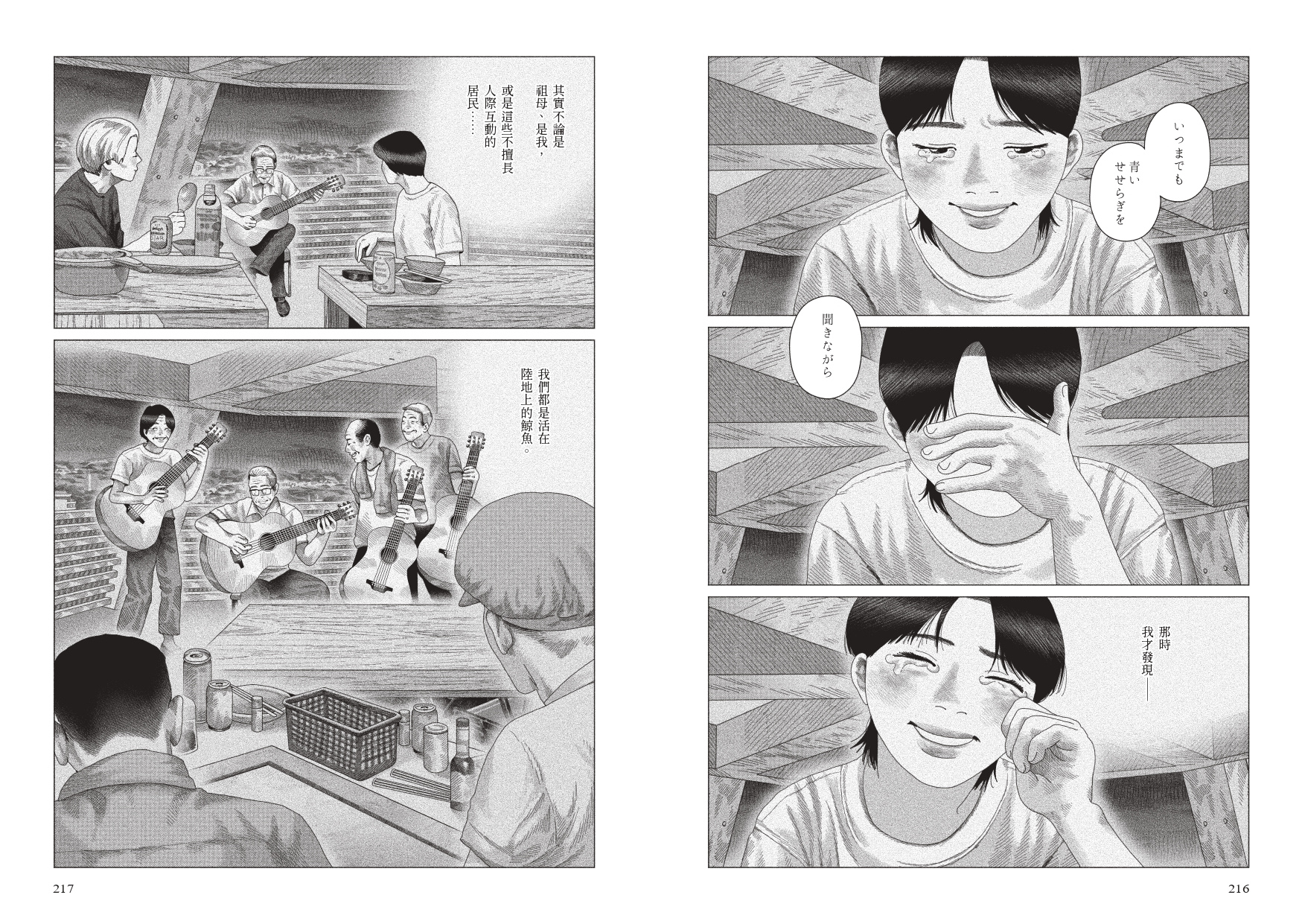

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

奈良:

高妍:

奈良:

小時候,因為無法將想說的話說出來,於是一著急就會生氣、哭泣;但當我們學會說話以後,也學會在表達前先在腦海中思考。人類就是透過這樣反覆進化而來的。我想,或許我們心中總感受某種「不成熟」,而正是為了填補那份不足,我們才開始書寫、繪畫。

➤《間隙》就像是「關於人的導覽手冊」 松永:

高妍:

松永:

高妍:

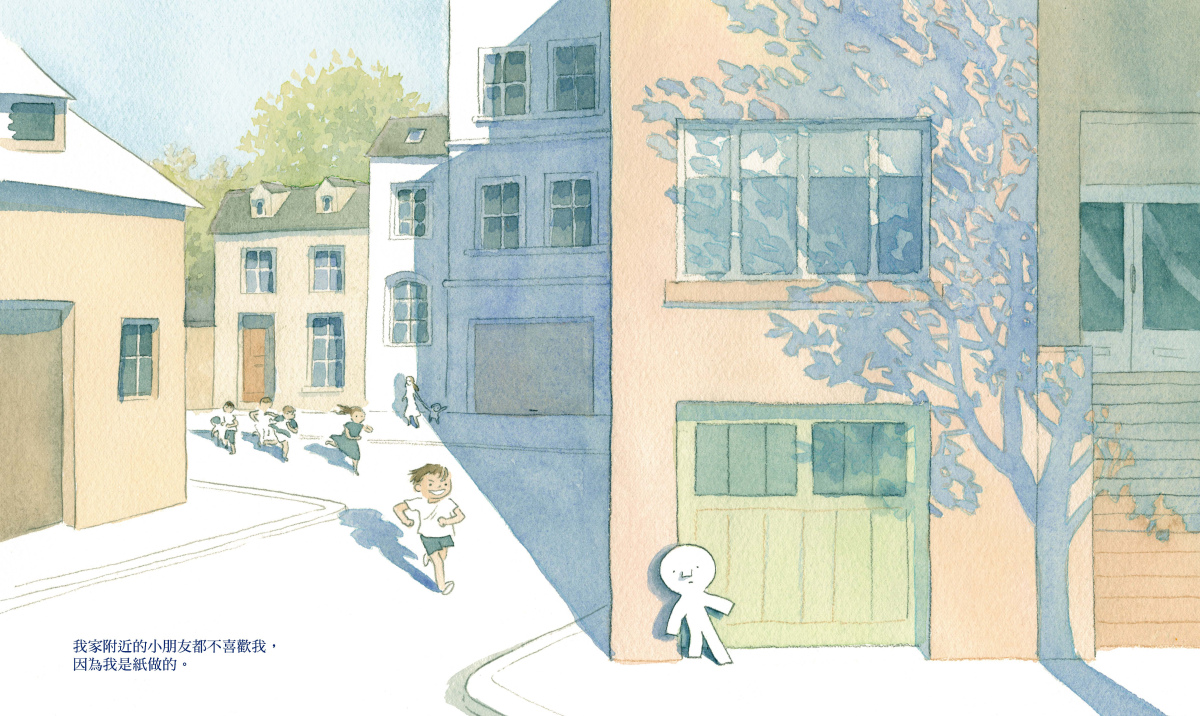

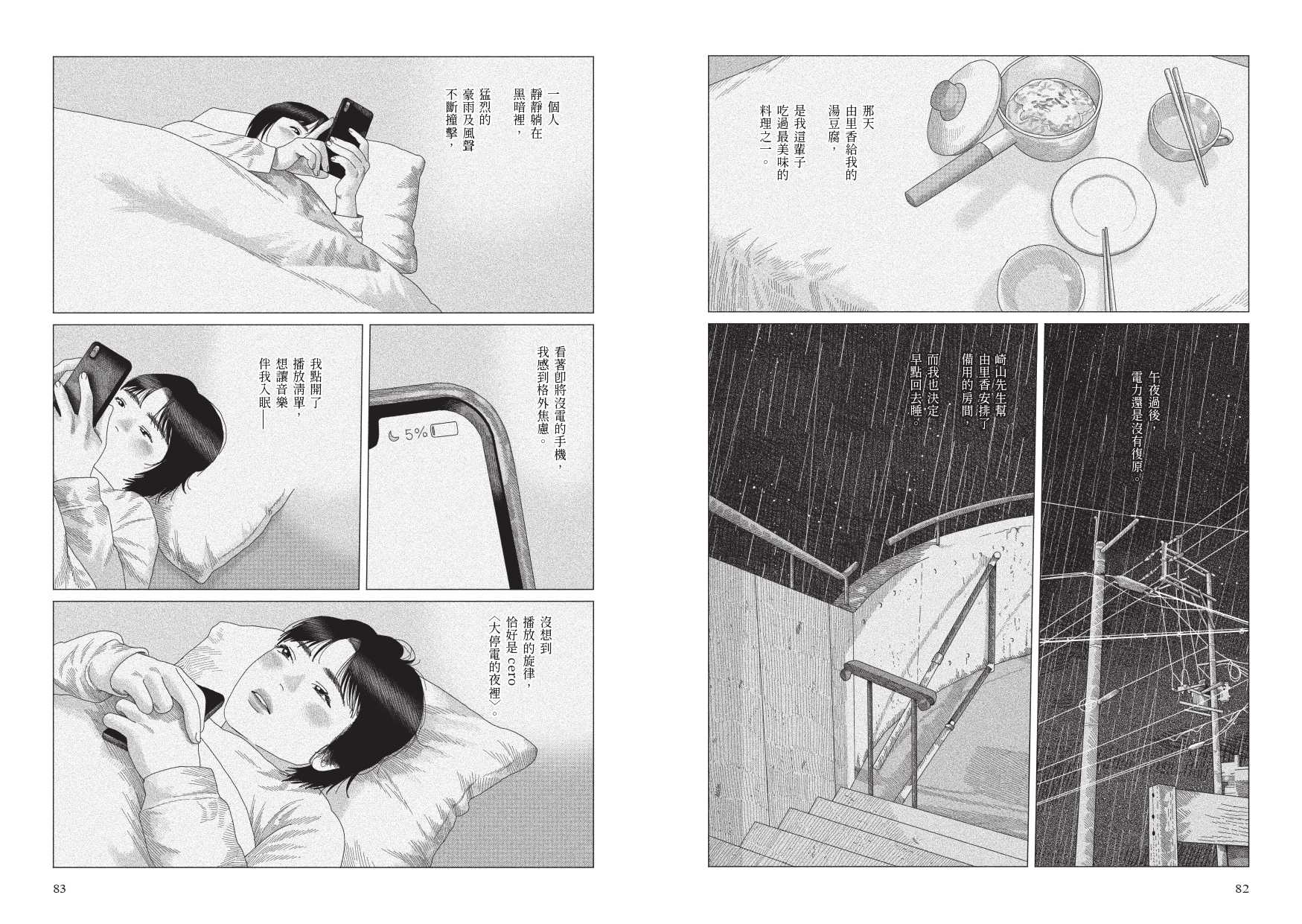

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

SUKIMA©Gao Yan 2025/KADOKAWA CORPORATION

奈良:

高妍:

我想傳達的是,音樂可以不需要化作語言,因為旋律與樂句的記憶會刻印在人們心中。即使聽不懂意思,人類也可以自由地歌唱。沖繩亦是如此,在琉球語曾被日本政府禁止的時期,人們以音樂來傳達自己的心情。這樣的歷史,與台灣有著相似之處。我在沖繩時,街上的人時常突然拿起三線唱起歌來。那種可愛的地方和歷史的哀愁同時存在,也令我聯想到了台灣。

奈良:

也就是說,即使失去了語言,他們也沒有失去自己的身分認同,並以音樂為新的語言,創造出了爵士樂。我雖然還不到那種程度,但當年到了德國卻不會說德語,反而讓我在繪畫上的表現力提升了,繪畫成了語言的替代品。

松永:

奈良:

彷彿是從2025年身處於日本的日常中跳脫出來,進入自己的記憶去旅行,並一邊在心中搜尋與漫畫裡類似的生命經驗,找到時,再次感受某種共鳴與真實性。還有像至今從新聞中看到的事情,例如思考太陽花學運,或者上一個世代所參與的社會運動。

我在與台灣的交流中學習到的事情,也讓我在閱讀這本書的過程變得格外有趣。只要你對台灣有一點點興趣,這部漫畫中就有各種可以成為起點的「契機」。你可以從漫畫中出現的人名去搜尋看看,「那是誰?」、「那是什麼事件?」高妍做的不是觀光指南,而是一本「關於人的導覽手冊」。我也真心希望《間隙》有朝一日能夠改編成電影,即使需要花時間也沒關係,好想看它變成會動的影像。

松永:

高妍: ●

對談者簡介:奈良美智(Yoshitomo Nara)

1959年生於日本青森縣。1987年完成愛知縣立藝術大學研究所碩士課程,1988年前往德國,進入國立杜塞道夫藝術學院就讀。畢業後以日本為據點,持續於歐洲、美國、日本、台灣及其他亞洲國家巡迴發表繪畫與雕塑等作品。除了以回望般目光凝視觀者、給人印象深刻的肖像畫外,也擅長使用木材與青銅等多種素材創作立體作品與小屋裝置藝術。曾獲第63屆藝術選獎文部科學大臣獎(美術部門)、2016 Asia Arts Awards等,國內外多項獎項。自幼熱愛搖滾等音樂,曾擔任「澀谷之聲」音樂廣播節目《澀谷老爸搖滾部》部長達三年。

間隙

作者:高妍內容簡介➤ 】

作者簡介: 高妍

1996年生於台灣、台北。台灣藝術大學視覺傳達設計系畢業,沖繩縣立藝術大學繪畫專攻短期留學。現定居日本,以插畫家、漫畫家身分在台灣、日本發表作品。2020年受邀為村上春樹《棄貓》繪製封面與內頁插畫,並以台灣館參展漫畫家身分參與國際安古蘭漫畫節。2021年5月起於日本漫畫雜誌《月刊Comic Beam Comic Beam

間隙

間隙

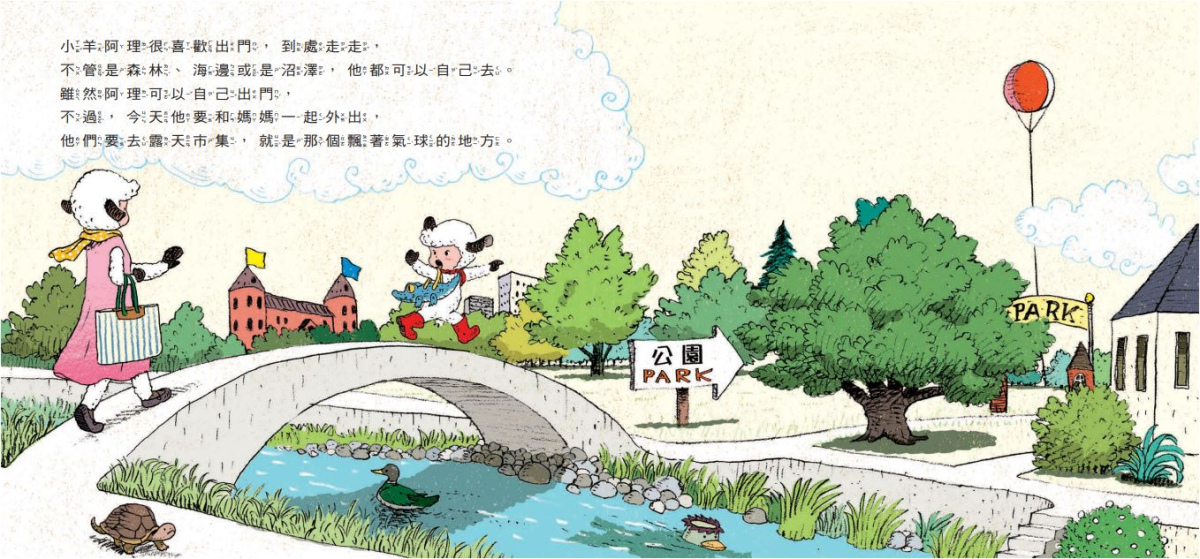

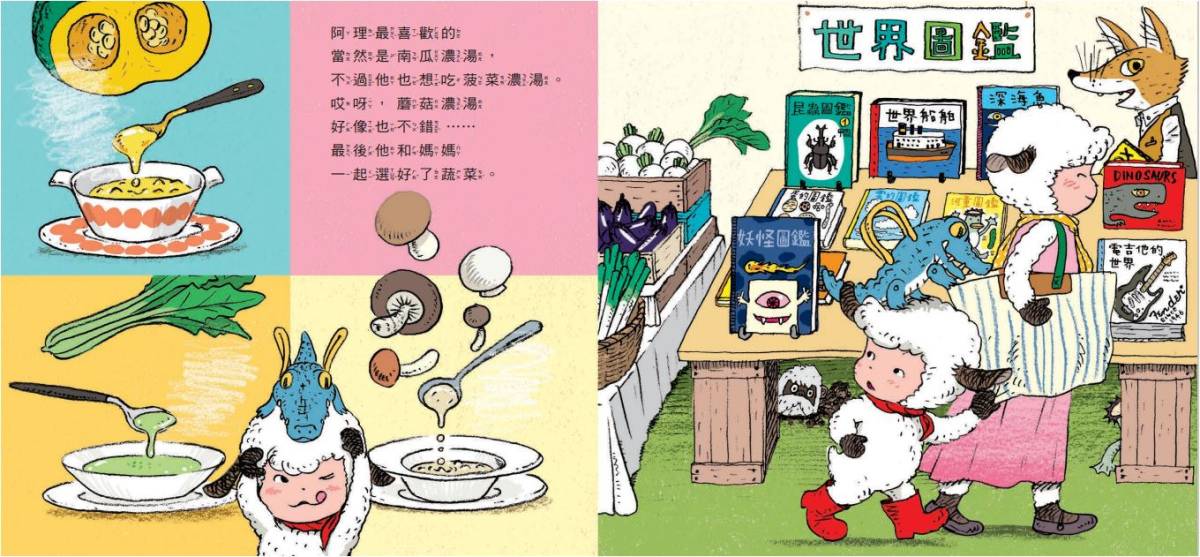

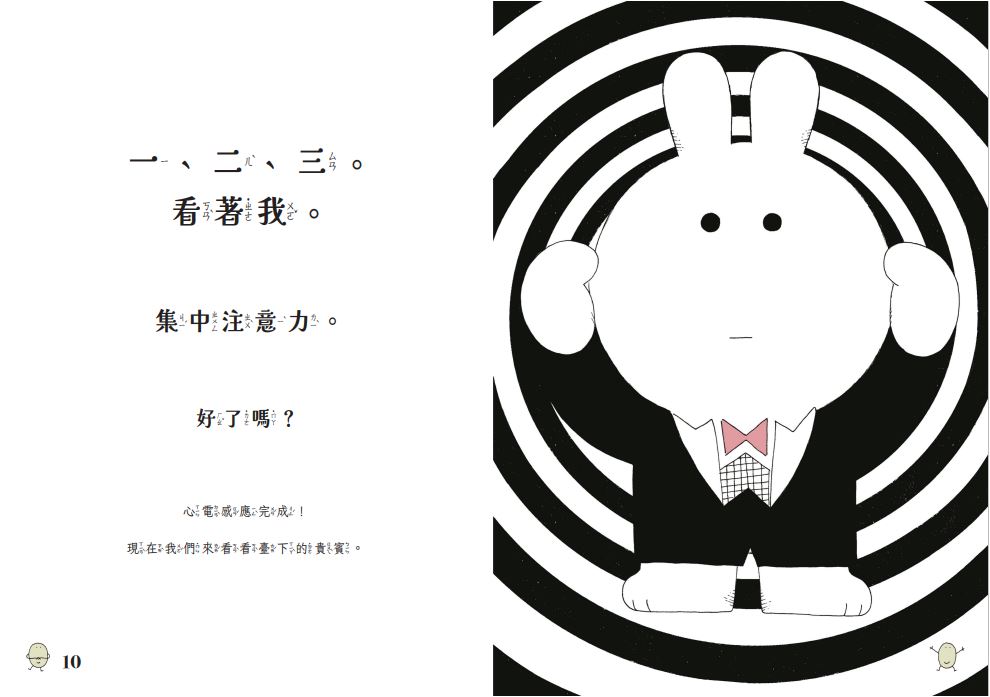

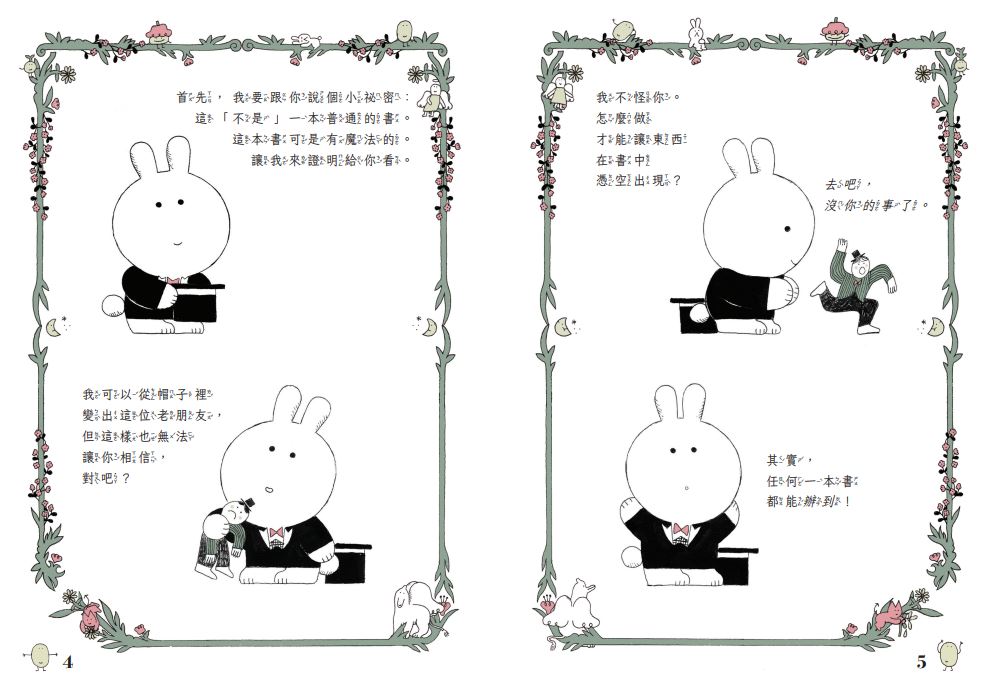

人物》繪本是玩具,帶著讀者在想像世界噗泥!噗泥!訪日本幽默系繪本作家赤川明 ft.書店裡的手製繪本展

每個創作者都有各自獨特的道路。今年65歲的日本童書創作者赤川明,自認是起步甚晚的繪本作家,過程曲折,花了10年才找到風格定位,正式走上商業出版的道路。

➤寫過小說、踢過足球,懷抱動畫夢

赤川明說,「我從小就喜歡說故事」,小學三年級時,好友家中有許多偵探小說,常去玩的赤川明因此愛上閱讀。當時江戶川亂步的少年偵探小說很熱門,小學生赤川明讀了也想自己寫故事。小四暑假,他用400字的稿紙寫出兩萬字的偵探故事《骷顱頭怪人》。好友的媽媽用油印機印了10份,裝訂成冊,送給老師和他們的朋友。

這件事大大鼓勵他,發現自己是會說故事的人。打鐵趁熱,他開始寫第二部小說。但是小孩子的注意力容易轉移,小說還沒完成,他就迷上了足球,「我從沉迷偵探小說的孩子,轉而成為足球少年,也不太讀書了。」他曾經夢想成為足球選手,後來發現,這件事情並不容易。

上了大學,茫然的赤川明參加動畫社,再次點燃熱情。他受到動畫的藝術形式吸引,想窮究動畫的表現手法,尤其喜歡俄國動畫大師尤里.諾斯坦(Yuri Norstein),日本動畫師岡本忠成、川本喜八郎的作品。當時日本動畫產業蓬勃,他看到兩種路徑,一條路是進入電視動畫的製作團隊,當團隊的小螺絲釘;另一條路是成為個人創作者,主導個人創作風格。他曾經短暫嘗試當個小螺絲釘,卻發現需在產業底層熬很久才能出頭,不適合喜歡自由的自己,於是斷然離開。但他也自忖個人創作難以存活,無以為繼。

➤進入繪本專門學校,畢業遇上失落年代

當時正值日本經濟成長期,繪本出版潮流興盛,不只小孩讀繪本,也有大人系繪本。出版市場百花齊放,繪本載體的潛力被看好,「後來才發現,是我誤解了。」赤川明猛然反轉故事。原來,他就讀繪本學校時正值日本泡沫經濟高峰,消費力強勁,出版市場蓬勃。然而經濟衰退後,出版業受到衝擊,市場萎縮,創作者要靠著出版作品出道的門檻提高了。

以為畢業就可以成為專業作家,但現實沒那麼簡單。繪本學校的指導老師高橋宏之鼓勵學生組成創作者團體,「創作路上,不要一個人孤單走,組一個團隊,大家一起前行。」他和同班同學組成「繪本探險隊」,每年找畫廊場地辦展覽,也會邀請繪本編輯看展,讓創作者努力創作的作品有曝光機會。「繪本探險隊」至今仍持續進行中,今年已是第35屆。

➤打破創作框架,多方投石問路

過去即使同行的夥伴已經有人先獲得出版機會,還沒被出版社認可的赤川明仍將之視為打氣與鼓勵,相信「有一天,我也可以的。」曾經懷抱動畫夢的赤川明,一開始畫繪本時還沒辦法放棄對動畫的喜愛。那時他的畫風偏向奇幻世界,仔細雕琢,一張畫得畫上兩周,一年只能畫出一本,是連自己看了都會讚歎的作品。他意氣昂揚地想用系列作品在繪本界揚眉吐氣,進而成為專業作家,可是作品沒有得獎,編輯來看展覽也沒有結果,住在老家的赤川明,只能邊打工邊創作。

年過30,赤川明想和在繪本學校認識的女孩結婚。求婚時,女孩的父親說:「我不反對你畫繪本,不過,這條路如果走不下去,就去找別的工作吧!」當時一心想結婚,即使心裡不認同未來岳父的建議,卻也滿口答應。婚後,在生計壓力下,作品還沒獲得出版機會,要放棄畫繪本嗎?赤川明不甘心,決定捨棄之前堅持的創作風格,不再執著畫奇幻世界的系列故事,打破對故事樣貌的既定框架,「不要想那麼多,就先創作、多創作吧!」累積作品後,他推著放了原畫的大推車到各出版社投石問路,被拒絕就再回家修改,下次再拉著推車去拜訪。

➤繪本是玩具,讓孩子開心享受故事

1995年,35歲那年,赤川明的作品《烏龜公車》獲得出版社認可。出版社的總編輯說,「這本書很好,畫面很有力量,請務必在我們這邊出版。」他很開心作品被肯定,只是當時完全不懂,蠟筆加油畫溶劑,以手指沾顏料塗鴉,畫面髒髒的,「到底好在哪裡?」

確定詼諧無厘頭的故事情節,以塗鴉風格呈現,是從《大叔和道路》這本作品開始。這本書的出版社很重視孩子的反應,會把繪本直接帶到幼稚園和小朋友共讀。小朋友們往往被故事情節吸引,專注進入故事氛圍。赤川明終於找到自己喜歡、小讀者也喜歡的路線,發現「我可以這樣說故事,可以這樣畫。」

曾經不了解出版社總編輯的肯定,赤川明後來懂了。小孩的反應很本能,喜歡就笑,不喜歡就坐不住,繪本不需要背負大人的價值觀,可以單純直覺地讓孩子享受故事。「無厘頭故事是個想像的世界,讓人沉浸在想像世界裡,對世界有柔軟的看法,有活潑的想法。」赤川明喜歡這樣的自由,也喜歡創作這樣的故事。他意識到,當初在書店看到著名的繪本、畫風精緻的作品,抱著「我也想畫出這樣的繪本」,是種錯誤的認知。繪本就像玩具,要讓孩子開心,不是為了大人認為的價值觀,即使故事有教育的意涵,那也是其次的。

➤奇思妙想:一條路愛上大叔,飯糰與怪獸打架

中文世界中,還未能窺見赤川明的作品全貌,請他推薦曾在日本出版的作品,他覺得太難選擇了,只分享特別有感情的幾本著作。

前面提到《大叔和道路》(おじさんとみち),是一條路愛上大叔的故事,他很喜歡這個無厘頭的角色,已經發展成系列作品。《拉麵河》(ラーメンのかわ)這本雖然不是銷售最亮眼的作品,卻是能打中小朋友笑穴的佳作。《隔壁是天空》(おとなりはそら)是本充滿童趣,讓人耳目一新的奇幻故事。《我是飯糰》(私はおにぎり)讓飯糰與怪獸打架,非常受到小讀者喜歡。

➤被軟綿綿雲朵踩一腳,會發出甚麼聲音?

近日,赤川明的作品《被雲踩到了!?》在台灣全球首發。這是個幽默感爆棚的故事,雲朵長出各式各樣的腳,被軟綿綿的雲踩到是甚麼感覺?會發生甚麼有趣的事情?怎麼有人會想被「踩到狗大便」的雲朵的腳踩踩看?!作品最初在日本的「繪本探險隊」展出,後來拿給台灣的朋友看,於2023年在台灣創作者團體「書店裡的手製繪本展」展出。展出後被大塊文化相中,經過兩年的籌備與調整,在2025年夏天發行上市。

和其他創作一樣,這本書最初的靈感是從信筆塗鴉而來。赤川明平常習慣很輕鬆自由地塗鴉,某次畫出雲朵長出腳的畫面,覺得這個點子很酷,就繼續衍生出相關的畫面,然後寫出這個《被雲踩到了!?》的故事。「因為多年的創作經驗,我知道角色要怎麼安排才有趣,這裡放一個阿姨,那裡有一隻河童,角色配置就很豐富吧?」現在的他在創作上更加遊刃有餘,甚至有種鬆弛的舒適感。

《被雲踩到了!?》的中文翻譯是「滷漿饅戰隊」,隊員共有4人,包含赤川明本人和台灣友人陳和凱(阿土)及他的兩個孩子。「滷漿饅」是赤川明自己取的中文名字,都是他最愛的台灣食物,「滷」肉飯、豆「漿」,加上「饅」頭。他學習中文多年,抱著「也順便學中文」的心情,先嘗試自行把《被雲踩到了?!》翻譯成中文,再加上台灣友人協助修改,多次討論後,完成了這本有許多可愛「狀聲詞」的繪本。

➤以自由的頭腦與心靈,持續創作

當年勸他改行不要畫繪本的岳父,前幾年已經過世,赤川明猜想,他可能還是不瞭解女婿在堅持甚麼事情。雖然身為繪本創作者,生活並不算富裕,但是會有很多自由的時間,就像他在繪本扉頁的自我介紹,散步時一小口一小口啜著罐裝咖啡,覺得很自由且幸福,可以用自由的頭腦與心靈來面對創作。

赤川明住家附近有保留自然地貌的公園和小山坡,現在為了身體健康,他一周會散步三次,爬上爬下鍛鍊體力。尤其這幾年身邊朋友陸續從地球登出,他更珍惜把握時間與體力,繼續創作有趣的故事。

訪問結束後,赤川明的下一個行程是參加「2025書店裡的手製繪本展」分享會,發表今年提交的新作品《怪獸出沒的村子》。問他想對台灣創作者說些甚麼?他說,其實很羨慕台灣的創作者,「書店裡的手製繪本展」在獨立書店巡迴展出,創作者都很有活力。聽說這兩年,文化部給予繪本創作者許多鼓勵創作的機制和獎項,身為日本的繪本創作者,聽了實在很羨慕。「創作這條路,可以像我一樣掙扎,但不要放棄,要繼續創作,多多創作,從中摸索出可以自信向讀者說故事的姿態。」●

◇橫跨30年的台日繪本創作探險之旅◇

這張珍貴的照片,是1998年4月初,台灣「圖畫書俱樂部」成員在東京的合影。這趟日本行,是為了與日本「繪本探險隊」攜手舉辦手製繪本聯展。細看照片,可以發現黃郁欽、陶樂蒂、鄭淑芬與吳嘉鴻等創作者的身影。當時,他們都還是一群投石問路,等待出書機會的年輕創作者。台灣「圖畫書俱樂部」與日本「繪本探險隊」,迄今仍保持聯繫。

2017年開始,每年在台灣不同繪本空間舉辦的「書店裡的手製繪本展」,許多成員正是當年台日聯展的參與者,日本繪本作家赤川明也無役不與。

這段從彼此默默無名,走到各有所成的台日創作探險之旅,晃眼已過30年。

◇2025書店裡的手製繪本展◇

今(2025)年第9回的展出,集結了台、日31位優秀的繪本創作者,共有31件手製繪本作品展出。

作品內容豐富多元,包含各種有趣的故事、寓言、詩歌、人生俳句、歷史故事⋯⋯等各類型的創作。使用的媒材更是廣泛,從最簡單的中性筆、基本的色鉛筆、水彩、壓克力顏料、水墨,到拼貼、版畫、攝影、電腦繪圖、布偶製作⋯⋯等創作素材,做出獨一無二的作品。雖然無法誇口説適合0~99歲來欣賞,但相信不管是小孩或大人(當然還有青少年),都有機會找到喜愛的作品。

不過不論現場作品裝幀有多精美、多像市面販售的書籍,這31件作品都是非賣品,是屬於創作者與讀者之間一期一會的相遇。不確定未來哪些作品可能會被出版,只能請讀者們親自來書店裡欣賞、閱讀。

台北市中山區南京西路9號2樓

展期:7/26(六)-8/24(日)

(無需報名,自由入場)

9/2(二)-10/4(六)

分享會:9/20(六)15:00~17:00

10/10(六)-11/09(日)

分享會:10/25(六)15:00~17:00

11/19(三)-12/14(日)

分享會:12/06(六)15:00~17:00

12/26(五)-1/26(一)

分享會:1/17(六)14:00~16:00

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量