對談》用生命碰擊生命:劉清彥、張蓓瑜、唐唐跨海對談「藝術與生活」繪本系列

窗外大雨傾盆,雷聲大作,台灣時間下午4點,德國早上10點。親子天下「藝術與生活」系列的作者與繪者在線上相見,這是他們在完成作品之後的首度交流。

首先發言的「阿達叔叔」劉清彥是童書界有名的斜槓王,不僅是譯作等身的資深譯者、電視兒童節目主持人,做甜點的功力是專業等級,同時這些年也持續累積繪本故事創作。

不管是譯作或繪本創作,劉清彥作品中人物故事或傳記的比例相當高。他自陳這與他的新聞背景有關,過去他以記者身分進行採訪時,從人身上找故事是日常的訓練。另外,因為長期和孩子們說故事,他也從孩子身上發現好多故事,並不時從中反思自己。

▇黑天鵝也有男生

「藝術與生活」系列中的《我是黑天鵝》,揉合了劉清彥生活中遇到的幾個習舞之人。故事原型之一是他在教會認識的一名高中舞蹈班的大男孩。有一次看到這名男孩在教會兒童室跳芭蕾舞劇《黑天鵝》中的32圈揮鞭轉,讓劉清彥大開眼界:「男生跳起來的感覺和原先看過的女性舞者味道很不一樣。」

「藝術與生活」系列中的《我是黑天鵝》,揉合了劉清彥生活中遇到的幾個習舞之人。故事原型之一是他在教會認識的一名高中舞蹈班的大男孩。有一次看到這名男孩在教會兒童室跳芭蕾舞劇《黑天鵝》中的32圈揮鞭轉,讓劉清彥大開眼界:「男生跳起來的感覺和原先看過的女性舞者味道很不一樣。」

原型之二來自烤箱讀書會一位學芭蕾的小女孩,她對舞蹈的熱情全然展現在生活的每個時刻。書中描寫主角阿民在路上蹦蹦跳跳的身影,就是來自劉清彥看到這個孩子用大跨步過馬路的深刻印象。

此外,劉清彥大學時曾採訪當時的老師林懷民以及系主任鄭瑞城。鄭瑞城在受訪時提到,當年在政大校園裡,如果看到有人走路不好好走,總是大跨步前進,那一定就是林懷民。

於是,跳黑天鵝的男孩、大跨步過馬路的熱愛舞蹈小女孩,以及舞蹈家林懷民的身影連結在一起,就織成了這個談藝術融入生活、理想的追求和性別角色的故事。

張蓓瑜提到,讀《我是黑天鵝》這個故事,她最先受到吸引的是「性別角色」的部分。她想起童年時,即使自己喜歡藍色,還是被迫用粉紅色的書包;幼兒園時她沒有加入小女生扮家家酒的行列,反而喜歡和男生一起搬木頭積木;大學修習德國文學時,才知早期寫作也是男性專屬的職業。因此她對書中阿民的角色格外感興趣,也對故事會如何處理這個性別角色充滿好奇。

張蓓瑜很喜歡故事中阿民對舞蹈的熱情。她談起自己的成長經驗裡,雖然家族中沒有藝術相關的背景,但她從小就非常喜歡畫畫,小時候會將家中印刷廠裡的廢紙廢料,拿來裝訂成小本子,畫成小漫畫和朋友分享。為《我是黑天鵝》繪製插畫的時候,她不斷回想起小時候這段懵懂愛畫畫的過程,和做自己喜歡做的事情時那份單純的快樂。

▇背負眾人期待,不忘檢視初心

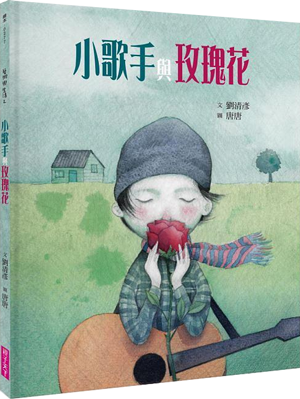

劉清彥曾在親子天下BV中分享家族的音樂傳統:外公是台灣合唱團之父、母親和阿姨都是音樂老師,他的成長過程中,不管在學校合唱團或教會的詩班,音樂都是很重要的一部分,家族聚會時甚至完全不用事先排練,家人就能自然混聲成四部合唱。「藝術與生活」系列的另一本《小歌手與玫瑰花》帶有濃厚的個人色彩,故事中的《野玫瑰》,就來自劉清彥小學合唱比賽至今仍然琅琅上口印象深刻的曲子。

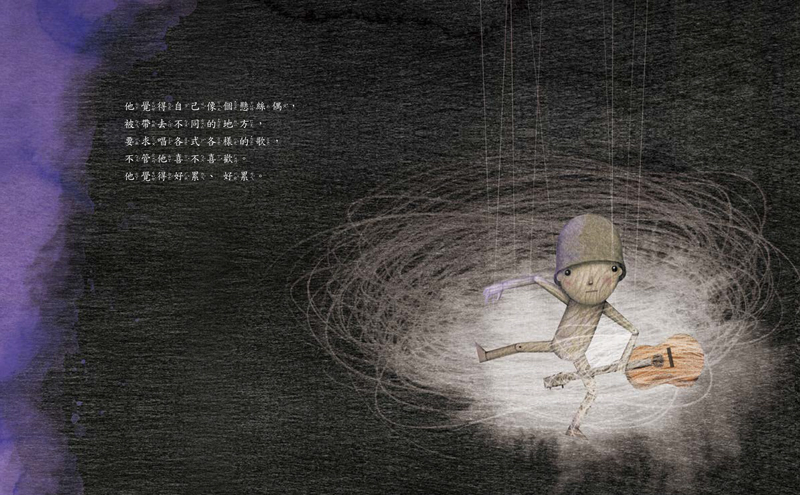

負責本書插畫的唐唐說,收到文稿時,他習慣先從中尋找關鍵字。在《小歌手與玫瑰花》中,他讀到了:流浪、漂泊、孤寂的、追尋自我,這幾個意象是他非常喜歡的。

唐唐對街頭藝人和流浪歌手的角色很有感觸:故事中小歌手在還沒被認同時,如同花朵等候綻放,而當他站上舞台,背負著眾人的期待時,又不免要回頭檢視自己對音樂的初衷為何。

故事中的種種元素,讓唐唐收到稿子時就產生很多共鳴。他相信孩子們同樣也會面對生命的追尋,尤其是高年級的孩子,應該都已開始思考自己,只是他們不常表露出來罷了。

▇ 打開衣櫃讓小歌手穿上自己的衣服

談到角色設定和技法、媒材的選擇,經驗豐富的唐唐在處理《小歌手與玫瑰花》的過程中意外撞上創作的低潮。他習慣先設定規畫好一切之後再開始動手畫,既然這是個關於找尋自我的故事,他覺得應該是偏安靜的中間色調,是平緩的,不過分激動的。以鉛筆勾勒線條後,他為底圖選擇美術色階50以下的色調,偶爾加點彩度,希望整體畫面產生一種冷靜的視覺感。

不過在為主角設定造型時,唐唐面臨了一番挑戰,他考慮過故事中這位流浪的孩子是否要長得可愛些,或者穿得窮苦破爛些,但這些想法後來都一一放棄了。因為一直調配不出造型服飾,最後唐唐打開自己的衣櫃,慢慢挑選搭配出感覺最適合的造型。書中小歌手的衣服、圍巾、帽子,都是依照唐唐自己的衣服搭配出來的,他說這個造型也很像自己平時畫畫時的樣子。

小歌手衣服的綠色也是刻意安排的,搭配著故事中的紅玫瑰,如同追尋的過程是一段從小歌手青澀的綠到成為野玫瑰的紅的演變。這樣的設定意念,也延伸到書籍的前後扉頁,因此前扉頁是小歌手衣服的綠,後扉頁則是玫瑰花的紅色。

▇ 翹翹自然鬈和紅色舞衣

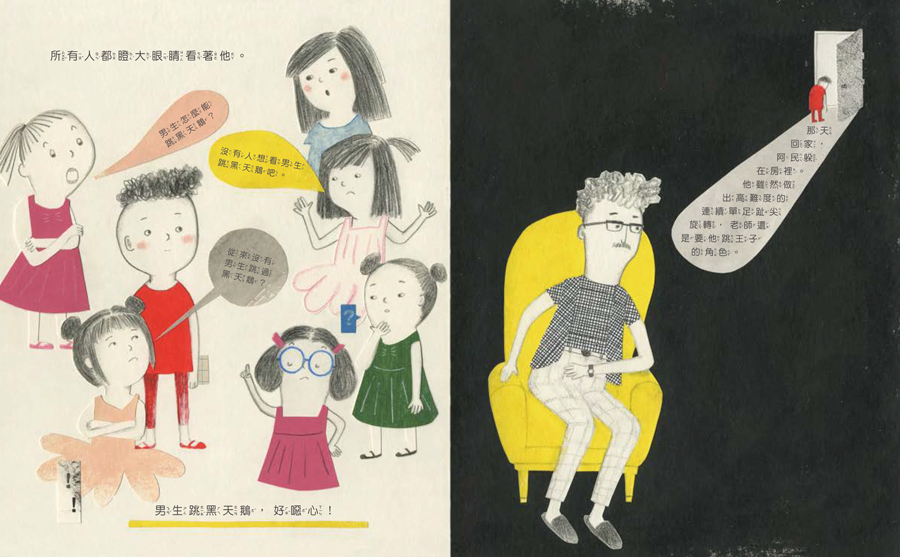

張蓓瑜在考慮《我是黑天鵝》裡阿民的角色設定時,也試過十幾、二十種不同方式,不斷思考,究竟應強調阿民的藝術性格,讓他從人群中顯得突出,或是應展現他就是個平凡的孩子。她覺得阿民的性格有些叛逆固執,有不循規蹈矩的部分,但也很像一個平凡小孩,對自己想做事情有所堅持。

最後張蓓瑜決定融合二者,在髮型上,讓阿民頂著引人注目的翹翹自然鬈,當他做飛躍動作的時候,頭髮能隨風飛揚,展現他不循規蹈矩的部分。服裝則是簡單的舞衣改良版,展現他平凡孩子的一面。

在選擇衣服顏色時,考慮到全黑或全灰會讓主角消失在人群中,最後張蓓瑜選擇簡單的T恤緊身褲著上比較亮的紅色,代表阿民內心的生命和力量的展現。因為她相信一個一直堅持的小朋友,絕對不只是喜歡而已,他個性中一定有一股獨特的力量。

這個紅色也不斷在書中出現,當阿民面對大家覺得「男生跳黑天鵝很噁心」的批評,當老師堅持要阿民跳王子角色時,阿民的紅色身影都縮到好小好小,彷彿燃燒的火焰即將熄滅。而到了故事結尾,當阿民小聲說出「我是黑天鵝」的時候,那抹紅色已經從他身上轉換感染到整個觀眾席。

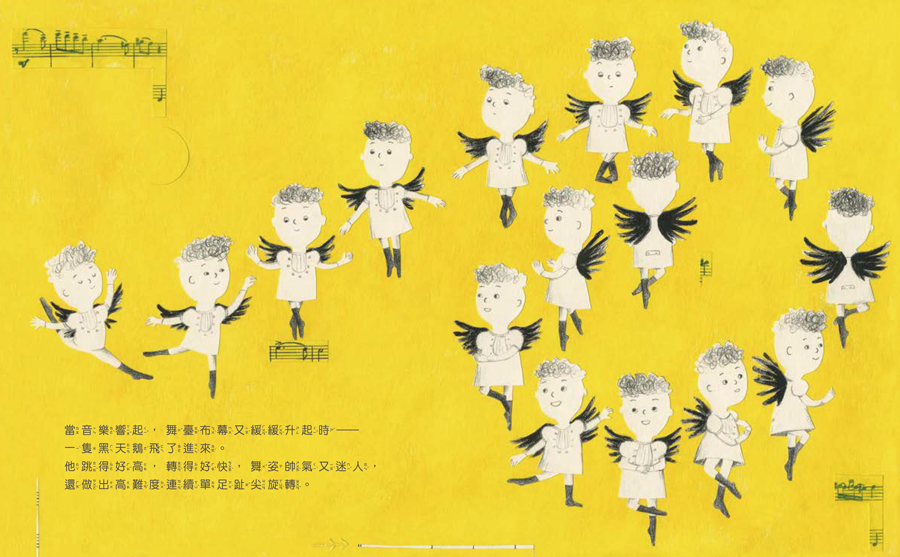

除了顏色和造型的選擇之外,張蓓瑜在媒材上結合拼貼和部分色鉛筆,希望藉此展現出舞蹈輕鬆靈動的感覺。特別是阿民跳連續單足趾尖旋轉的那個跨頁,張蓓瑜先手工切割出很多個阿民旋轉分解畫面的紙型,放在桌上試著用各種角度方式擺放,揣摩了許久後才黏貼到紙面上。她很享受這個過程,希望這樣的拚貼,能呈現出陰影和羽毛的立體感,也希望讓畫面的線條不要太完美,能保留手工的感覺。

▇ 圖像創作與童年成長場景的連結

繪製《小歌手與玫瑰花》時,唐唐置入了自己成長經驗中的記憶畫面。譬如最開始小歌手離開生長地方的場景,簡單的窗景和椅子,就是唐唐小時候眷村家中的景象。而小歌手踏入大城市,抬頭仰望高樓的場景,則取材自插畫家當年從花蓮離家到台北讀高中,踏出台北車站時,面對寬闊街道、高大樓房時的驚嘆。

因為疫情關係無法回台灣的張蓓瑜,創作《我是黑天鵝》期間格外想家。在與編輯討論,決定透過外在環境中新舊衝突的景像,來展現主角內在的心理情境之後,畫面上便自然出現了插畫家自己成長記憶中的萬華剝皮寮場景。阿民的周邊充滿了新舊場景的交替,代表傳統價值觀和新價值的碰撞。當阿民尋求嘗試黑天鵝的角色時,也意味著他試圖擺脫傳統社會文化賦予自己的價值和限制。

唐唐提到,身為創作欲望強烈的人,他總是感覺自己處於永遠沒辦法達到目標的狀態,因此創作總是很辛苦、很掙扎。唐唐非常喜歡《小歌手與玫瑰花》中懸絲偶的場景,覺得懸絲偶有種特別的魔力:「對創作的人來說,很難確保作品能達到你所預期的,有時是跟掌握度,有時跟技術或才華有關,那個過程很像懸絲偶——那根繩子總是在的,只是不知道是掌握在誰手中。」

談到懸絲偶,劉清彥也回應,他原本不喜歡面對鏡頭,但被迫主持兒童節目、節目得了金鐘獎後各種邀約不斷,他開始得面對很多不想做的事情。那段期間,他也如同小歌手的懸絲偶這一幕,感覺自己被綁住了,那是一段很低潮的時刻。他覺得唐唐畫的懸絲偶畫面,無論是內在環境或外在情境,包括纏繞的線和背後漆黑的場景,都確切反映出自己當時的心境。他忍不住對唐唐發出「哇喔」的讚嘆:「小歌手真的是不容易處理的故事,因為內在的東西太多,但唐唐運用顏色、構圖和意象,充分展現了故事內外在的細節,真的很不容易。」

▇最希望讀者從作品中讀到

唐唐希望讀者除了讀故事之外,也能停留在畫面上,期待讀者看見圖像的詮釋,感受其中的筆觸和藝術表現,藉著文字和圖像結合,進入閱讀的感受和意境中。

張蓓瑜則期望讀者翻閱每一幅畫的時候,都能感受到單純的快樂,希望孩子在閱讀中領略藝術輕鬆快樂的一面,也希望他們透過動態的圖像,體會到舞蹈動作和韻律的美感。

第一次聽到插畫家對自己故事細細完整的回饋,劉清彥安靜的聽著,偶爾用笑聲回應,他說自己感動得都快要哭了。書中的懸絲偶意象既是唐唐創作的心境,又是自己生命中曾經的掙扎,而先前他和教會的孩子視訊說故事時,孩子們也很能體會生活中不時受到家長掌控那種被綑綁限制的感受。提到阿民紅色舞衣代表的堅持和熱情,劉清彥希望孩子在閱讀中體會到,不管父母要求你學什麼,重點是你喜不喜歡,要有熱情才會學得好。

一個半小時的對談,在窗外不時傳來隆隆的雷聲中快樂地進行著。三位創作人生命的經歷和細膩的思考脈絡,透過繪本創作激發出共鳴和連結,正是回應「藝術與生活」系列最好的示範。●

|

|

|

|

|

作者簡介:劉清彥 繪者簡介:張蓓瑜 繪者簡介:唐唐 |

童書書房》動物園裡的黑色幽默,吸血鬼寶寶跟小企鵝交換過一天,及其他藝文短訊

【迎接萬聖節】

有吃有玩、主題色彩繽紛搶眼的萬聖節慶祝活動是10月的重頭戲,一起來看看有哪些以萬聖節或西洋鬼怪為主的繪本吧!

■Lucy Ruth Cummins出版新作《Vampenguin》(吸血鬼企鵝),書中的吸血鬼德古拉一家四口前往熟悉的動物園。一家人的第一站是去企鵝館,最小的吸血鬼寶寶也跟企鵝混熟了,他趁著保育員送早餐的時候溜進企鵝水池體驗動物園的生活,小企鵝則代替吸血鬼寶寶躺進嬰兒手推車裡。

全書從這裡進入最幽默的部分:吸血鬼家人推著手推車,一路上所有動物都拚命比手畫腳指著車裡的小企鵝,但全家人逛完整個動物園都沒發現寶寶被調包了,因為他們忙著吵架或批評動物。除了視而不見的誇張情節以外,本書的另一個笑點是圖片和文字之間的矛盾:文字說明吸血鬼家人看到了老虎跟獅子,但圖片畫的全部都是柵欄裡的假山,要不然就是動物的背影,或是擋在他們面前的遊客背影,熟悉的情節令人會心一笑。

Cummins的作品總是帶著黑色幽默,2018年的《Stumpkin》(沒人要的南瓜)同樣是溫馨的萬聖節主題:一顆賣不出去的南瓜最後有了好歸宿。2010年她和Shrill Travesty合作的繪本《Taking Tree》諧擬經典繪本《Giving Tree》(愛心樹),內容也幽默辛辣,帶有強烈警世意味。

■知名童書作家奧立佛.傑法(Oliver Jeffers)推出萬聖節應景新作《There’s a Ghost In This House》(這屋裡有鬼)。書中的主角小女孩穿梭在一棟氣派但陰森的大房子裡,她總覺得屋裡不太對勁——可能是鬧鬼了。她走遍屋中每一個房間和陰暗的角落,想把鬼找出來確認自己的想法沒錯,找著找著卻發現——自己從來沒看過鬼,要是找到了怎麼確定是真的找到了?這可真是大哉問,不過讀者可以暫時擱下這個問題,先來動手玩這本書、欣賞作者的巧思。傑法把造型可愛的鬼畫在描圖紙上夾進書頁裡,讀者在翻閱的時候把半透明紙張蓋在屋子裡的擺設上,就能產生「鬼影幢幢」的效果。

書籍尚未到手的讀者,可以搶先看繪本的宣傳影片,傑法本人穿上帥氣的西裝走進宛如唐頓莊園的老式大宅。他自承雖然做完了繪本,還是不知道鬼長什麼樣子。他在影片中向讀者丟出第二個大哉問:「如果你一直找不到自己要找的東西,你還會繼續找下去嗎?」回頭仔細想想,繪本裡的小女孩皮膚竟然是綠色的⋯⋯說不定她找不到鬼,是因為她自己就是鬼?這些問題,都留給讀者親自翻書找解答~

【名人跨界】

■陰暗故事的介紹暫時告一段落,讓黑魔女安潔莉娜.裘莉帶領孩子走向不一樣的世界。裘莉和國際特赦組織以及起草聯合國兒童權利公約的人權律師Geraldine Van Bueren QC合作,共同執筆《Know Your Rights and Claim Them》(知道你的權利並爭取它)。書籍在9月搶先在英國出版,其餘國家陸續可在10月購得。

裘莉身為聯合國難民大使,加上童年的坎坷經歷,使得她對人權以及兒童權益等慈善活動向來關注不遺餘力。她希望18歲以下青少年讀者透過閱讀本書了解兒童權利公約的形成過程,意識到自己有哪些權利受到侵害,思考政府在立法方面對於兒少權益保障的缺失。她也希望本書能成為工具書,幫助孩子們爭取權利。書中青少年領袖如馬拉拉、童貝里等人的抗爭故事,引導讀者構思行動、爭取權利。裘莉在接受採訪時表示,可能會有大人不希望孩子看到這本書,不然孩子就會知道自己如何保護自己,採取行動為自己發聲。不過話說回來,如果大人夠尊重孩童,而政府也有盡到保護孩童的責任,根本不需要這本書。

【新作問世】

■日本繪本名家五味太郎繼40年前的名作《小金魚逃走了》之後,推出類似主題的新作《ひよこはにげます》(小雞逃走了)。本書在2018年4月便以雜誌發售的形式問世,現在推出的是單行本。書中的三隻小雞離開爸媽身邊,闖蕩外面的世界。每一頁的文字簡單而有趣味,例如小雞們「很有精神地逃走了」、「休息一下然後逃走了」、「坐著公車逃走了」⋯⋯大人看了可能會想「逃就逃,哪來那麼多花樣而且還樂在其中?」但在孩子眼中,逃走並沒有成人想像中的那麼「嚴重」,而是帶著遊玩、探索的性質。

三隻小雞結束了冒險,回家後表情和神態都變得和之前有所不同。原本急躁的腳步和瞪得大大的眼睛都變得穩定許多,像是在說「嗯,這次已經玩夠了。」明明經歷了一樣的行程,回家的小雞們有的在睡覺,有的在回想,還有一隻已經在想像下次要去更遠的地方了。這是一本好玩好看的冒險故事,讀者在翻玩作品的同時,對於未知的想像也跟著擴張了。

■曾入選2019年波隆那插畫展的北愛爾蘭插畫家Flora Delargy,出版首作《Rescuing Titanic》(搶救鐵達尼號)一鳴驚人。透過電影改編,這起歷史性的船難廣為人知,不過事發當時前往搶救的郵輪「Carpathia」卻逐漸遭人遺忘。在大型郵輪稱霸海上旅遊業的時代,鐵達尼號首航尚未啟程就有許多商業上的競爭對手,Carpathia也是其中之一。即便具有這層競爭關係,但Carpathia船長Rostron得知鐵達尼號沉船訊息後,改變原先的航道全速前進,穿過流冰起伏的冰冷海域前往搜救,將救生艇上的705位倖存者送達紐約,成為一時英雄。

Delargy的祖父和曾祖父都在鐵達尼號的造船廠工作,也因此她的插畫細節相當考究。讀者打開書,映入眼簾的是蒼白冷冽的冰山和它在北大西洋海面上的倒影,書中人物的穿著打扮如實顯露出他們的身分地位、階層和工作內容,船上的設備、船艙的格局剖面圖以及人物奔走的身體動感、緊湊分鏡,帶讀者回到冷冰冰又慌亂的事發現場。Delargy特別在許多頁面上畫出時鐘,讓讀者透過時間軸意識到悲劇的必然發生,但救援船也即將十萬火急破冰而來的臨場感。

【時事要聞】

■作家傑瑞.克拉夫特(Jerry Craft)的作品《新來的同學》(New Kid)描寫幾乎全是白人的升學學校中非裔學生的心境,生動活潑的畫風和深入的觀察,帶領讀者了解少數族裔的處境。本作獲得2019年紐伯瑞金獎,成為有史以來首件獲得此殊榮的圖像小說(見2020年5月:童書書房)。

然而《新來的同學》與續集《Class Act》卻在10月上旬被德州的Katy學區圖書館下架,作家本人在學校的線上座談會也被取消,極有可能是保守團體與反對教導種族歧視的家長向當地教育主管機關請願的結果。

請願書中提到,「克拉夫特的兩件作品具有批判性種族理論(CRT, critical race theory),會讓孩子認為他們的白人優勢勢必伴隨著種族歧視的微侵犯,必須受到檢視。」請願者呼籲教育單位不要再替克拉夫特的作品宣傳並且取消活動。

克拉夫特得知結果後,在推特上不可置信表示,難道他的創作成了CRT教材?

所謂的CRT泛指的是美國歷史與法制中系統化的種族歧視分析研究,在BLM(Black Lives Matter,黑人的命也是命)議題升溫後,CRT是否納入K-12校園課程內容引發全國爭議。但在德州已有法案在9月1日生效,禁止老師在K-12以下的校園教導CRT,也就是說,此法上路後若未被修改,德州的學童在上大學前很難在各級校園接觸到CRT相關討論。若此法被濫用,好比這次克拉夫特的事件,師生連討論種族歧視與微侵犯的平易近人兒少讀物都無法接觸,將會縮減校園的討論空間。儘管教育單位發言人表示這次事件中座談會不是取消而是暫緩,書籍下架也僅是為了審視內容,但都已經造成課堂討論的寒蟬效應。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量