專訪》以真心回填耗損的肉身:訪《四樓的天堂》導演陳芯宜

在一切作為與創造之前,在他開始獻身於他的任務之前,藝術家先召喚當下的真心,透過練習加以把握住。他開始成功地抓住真心,不僅只是偶然的片刻,而是可以隨時把握,於是這種專注就像呼吸一樣和箭術連結在一起。

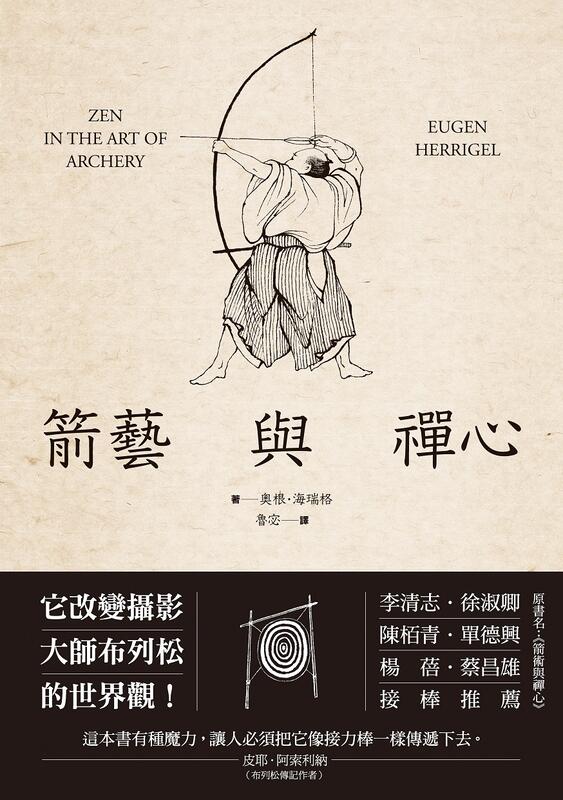

──《箭藝與禪心》 奧根.海瑞格(Eugen Herrigel)

由陳芯宜執導,黃秋生、謝盈萱主演的公視劇集《四樓的天堂》,已於10月9日開始播映。劇中黃秋生飾演推拿師,每集會有不同人物帶著身體的問題前來尋找治療,推拿過程中除了療癒身體,也點出各人心裡的結。

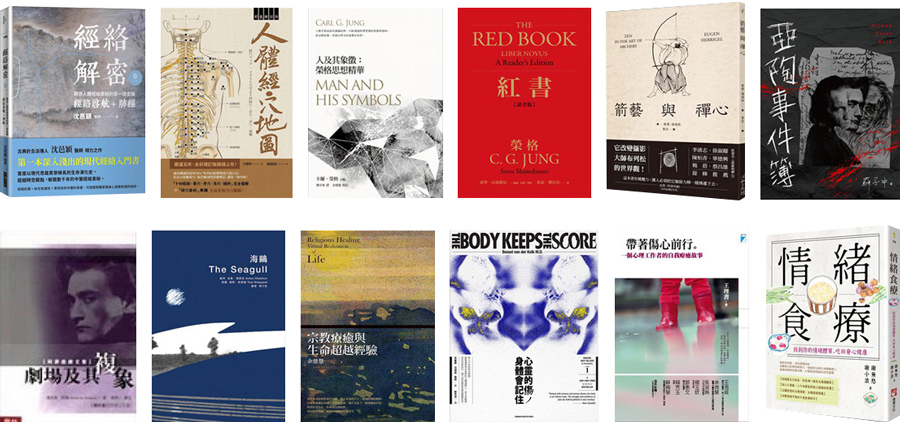

導演陳芯宜過去以紀錄片見長,主題觸角多變,囊括臺灣劇場、日本舞踏、社會運動、身體意識……此外也活躍於劇場工作。在訪問之初,本刊請她列出推薦給讀者的書單,只見清單上除了有《經絡解密》、《心靈的傷身體會記住》這類與戲劇主題扣合的作品,以及《劇場及其複像》、《劇本:海鷗》等與劇場相關的書籍之外,還包括了像《箭藝與禪心》等等深入心靈探索的讀本。

導演陳芯宜過去以紀錄片見長,主題觸角多變,囊括臺灣劇場、日本舞踏、社會運動、身體意識……此外也活躍於劇場工作。在訪問之初,本刊請她列出推薦給讀者的書單,只見清單上除了有《經絡解密》、《心靈的傷身體會記住》這類與戲劇主題扣合的作品,以及《劇場及其複像》、《劇本:海鷗》等與劇場相關的書籍之外,還包括了像《箭藝與禪心》等等深入心靈探索的讀本。

德國哲學教授海瑞格為了追問生命的意義,跨洋來到日本學禪卻仍處處碰壁,後來,透過箭術,他終於體驗到禪的真義。拍攝《四樓的天堂》時,陳芯宜反覆咀嚼了許多書,海瑞格的《箭藝與禪心》即是其中之一。

這部戲劇以四條主線為根──推拿師、心理諮商、劇場人、社會運動者──長出一棵巨大的提問:「如何成為一個完整的人?」

陳芯宜說,她知道這個提問的野心太大,不確定自己是否成功,唯一可以知曉的,是拍攝現場所創造出的真心。回憶拍攝的那幾個月,她溫溫地說:「表演是什麼?是除了表演以外,還有一種真的、純粹的東西存在於其中。」

▇心裡的傷痛,身體會記得

首先,為什麼是推拿?

「劇中有段台詞,張琪(謝盈萱飾)說每次推拿師把她的頭整得好好的、捧起來的時候,她就覺得可以去死了。」陳芯宜笑說:「這句台詞完全就是我的經驗。每次被推拿師捧起,那瞬間我真的可以秒睡,有種終於可以被放下去、可以去死,可以好好躺在棺材裡的感受。」

過去為了拍攝紀錄片《尋找乳房》,陳芯宜曾與幾十名女性有過深入問答,當時談的都是身體髮膚的話題,不過「講到最後,我覺得自己好像變成心理諮商師。我們原本談的明明都是身體,但好像無可避免都會聊到心理。」

無形的傷口會藏放在有形的肉身中,在《四樓的天堂》裡,觀眾會發現整部戲的命題雖是「完整」,源頭卻是病痛。藉由推拿師的雙手,能夠理出一句話:「人必然有病,因病而完整。」

這個命題如此沉重,化成電視劇時卻必須舉重若輕,因此飾演推拿師的演員必須能沉穩如大地,亦能輕盈如鳥。

▇那句不是我寫的台詞,是他的生命

在塑造推拿師「天意」這位靈魂人物時,陳芯宜把自己過往拍過紀錄片的對象結合起來:「在我想像中,他應該是《行者》裡的林麗珍,也是《大帳篷:想像力的避難所》裡的櫻井大造。」她說,那是融合內在療癒及外在抗爭、兼具柔軟而剛強的推拿師天意。「但最後的結果,天意這個角色變成林麗珍加上櫻井大造再加上黃秋生──他把很多自己的東西都放進來了。」

回想其中一幕戲,黃秋生與對手演員范少勳站在河邊,陳芯宜說:「那場戲他們把台詞都講完了,但我沒有喊卡,攝影師知道我的習慣也繼續拍下去。起初他們停在那邊也沒幹嘛,就是沉默看著河水。」

拍攝紀錄片的經驗,使陳芯宜成為一個敏於「時機」的人。表演固然依靠技巧,但時機卻不可強求而至,這使得她在拍攝劇情片時,不知不覺成為「不喜歡喊卡」的導演,只要現場狀況允許,她寧可讓演員的情感流瀉,就像不阻斷河水自然流淌那般。如果夠幸運,就能看見角色與演員融為一體,演員藉著角色之口講述自己的生命經驗,而那份經驗又活成了該名角色的靈魂。比方說,在那場應該要喊卡的河景之戲,陳芯宜等到了這句話:

黃秋生凝視河畔好一陣子,開口說:「我小時候也住在河邊。很小的時候。在香港。」

「那句話不是我寫的台詞,」陳芯宜語帶哽咽:「秋生哥年輕的時候有段時間真的那樣,很貧窮、睡在河邊過,那句話就是他的生命。」

對照著香港此時的光景,做為演員的黃秋生拿著「臺灣就業金卡」出演《四樓的天堂》,戲中他所飾演的推拿師有句台詞是「好好活著本身就是一場戰鬥」,寫下這句台詞時,陳芯宜無法預料到黃秋生不僅接住了,還以更具生命力的方式輕輕地道出。

那是表演,卻又不只是表演。

▇撕開保護結界,抵達真實

從事導演工作,最迷人的時刻便是「所有人都處在創造的那一刻」。陳芯宜解釋所謂的「創造」不是技巧性的追求,而是眾人彷彿忘卻那些形式上的技巧,轉而凝聚於下一秒的未知。

「《四樓的天堂》團隊都是一起工作很久了的夥伴,我們找來的演員也很不一樣,他們投注了很多生命經驗在裡面。」陳芯宜說:「這齣戲我一再看到演員撕開保護自己的結界,顯露出某種真實的時刻。」

紀錄片拍久了,陳芯宜對於「真實」的要求簡直到了苛刻的地步。「很多東西的確是可以『演』出來,不過有件事情很難表象化,就是『氣場』,它讓你的存在本身就成立,不用演,在很多厲害的演員身上都一定存在這種氣場。」

雖然有些人認為,陳芯宜連臨時演員都要求要有氣場,「有點over了」,但她沒有因此放下自己的執念,「所以到後來,劇情若需要劇場工作者,我就找一個劇場工作者,畫面中的舞台監督是真的舞監,如果需要擋拆的人,我就真的找做社運的來演——他們知道如何用身體擋拆,知道怎麼保護夥伴。那個東西完全教不來,就僅只是存在著,那是我很需要的。」

小說《1Q84》曾寫道:「所謂的現實,就是針一扎下去便會流血的地方。」而陳芯宜的導演風格,同樣存在一種扎針血流的痛感,她期待在安排好的表演裡有真切的生命狀態,期待從絕醜裡見到美的快意,在太過順暢的時刻反而質疑起拍攝的必要。

「例如有次我拍《如果耳朵有開關》,記錄三個聲音藝術家。那次的感覺實在太順了,順利到我產生很大的質疑,所以後來看到拍攝者在哭,我理應要趕快拍啊,可是我卻對這一切產生疑惑,反而想試看看我在最想拍的時候刻意不拍會變怎麼樣?有點像找自己麻煩的樣子。」

她相信繞遠路才能找到最好的路徑,因此《四樓的天堂》為了抵達完整,必先陳述病痛;同樣地,為了掌握住全劇的美感氛圍,她得要先理解醜惡為何。

▇那樣的醜,反而最美

《四樓的天堂》有一場劇中劇,呈現未來AI世界──一切都被設定好了,你將看不見任何與你美感相違背之物,無論眼之所觸、耳之所聞、心之所感,一切皆美。問題是:倘若抵達了那個未來世界,我們是否更容易成為一個完整的人了呢?

這個設定,來自陳芯宜有段時間對美產生的懷疑。她說,「劇場和舞蹈總是會帶給我很多想像,不過有一陣子看完表演,我仍然覺得無法滿足,很渴望自己的內在有被打到,覺得那樣一來才是所謂的『美』,而不只是外在的、視覺的表現而已,美是能讓內心震盪的。」

在此之間,有兩個藝術家的作品是陳芯宜面對美的疑問時,無法從心中洗掉的印記。第一是林麗珍的《花神祭》,二是日本的舞踏家秦Kanoko。前者簇擁著陳芯宜拍下紀錄片《行者》,而後者則讓她重新發現了美。

「舞踏非常醜。」陳芯宜說,舞者滿身百粉,赤裸上身,如鬼魅靈影,彎折扭曲,在淒厲的聲響中創造身心的解放。但也正是那醜絕的姿態,讓陳芯宜深深體驗到了「美」的意涵。

這個概念延伸到了《四樓的天堂》。陳芯宜談起其中一幕,演員在臨終之際,望向她被打掃得一塵不染的家,望向她所建立的乾淨、有條不紊的一生,如今竟將敗壞於病痛之中,忽地哭了出來,哭完以後便似氣力用盡般癱坐客廳。

「那個姿勢並不好看,但在那一刻,那懶散、醜陋的姿勢與角色生命最後的狀態疊加在一,就像是把過去緊緊抓住的SOP與規則一口氣放掉,把你的一生給哭出來。那個所謂醜醜的姿勢,在我看來也是一種美。」

▇好好活著本身就是一場戰鬥

《四樓的天堂》殺青後,陳芯宜將《箭藝與禪心》送給演員范少勳。戲中他是推拿師天意的徒弟,是一名塗鴉客,也是個社會運動人士。

幾年前陳芯宜拍過關於拆遷議題的短片,「總覺得無力感很深,好像再怎麼衝撞都沒有用,好像無論如何都打不過高牆。」她以鏡頭見證在那些場域中,肉身如何不斷地被消耗,好像我們離「完整」越來越遠。

然而意料之外的是,有些社運的朋友在看完紀錄片《行者》後,哭著走出來對陳芯宜說:「我從林麗珍老師身上得到能量」、「我覺得所有做抗爭的人都應該去做林麗珍老師的徒弟。」

與朋友們聊過以後,陳芯宜才明白,雖然一是捕捉美的動能,一是抵擋醜惡的威脅,然而兩者都是在無形的壓力之中,以有形的肉身去體現、去承接。「不是說那部紀錄片真的說了什麼,而是林麗珍老師傳達出一種整體性的能量。那是無形的,告訴我們這一路消耗的身體,如何能夠藉由其它過程去回填──那是一個契機,讓我思考有沒有可能把我所有正在關注的事情,用一齣劇來表現出來?」這個疑問,催生出《四樓的天堂》。

為了形塑劇中社運的角色,陳芯宜真的介紹范少勳向林麗珍學習身體的運用。相較於《四樓的天堂》中諸多資深演員,范少勳是新生代中很亮眼的存在,使陳芯宜能一再看見表演者身上不假雕飾的「真實與純粹」。

演員之路如何走得長久?比起討論技藝,陳芯宜更相信是《箭藝與禪心》所謂「先召喚當下的真心,透過練習加以把握住」。她說:「演員工作有時候很像街頭運動,每一次演出都在消耗自己的真心。」

最後再一次,讓我們回到那句台詞說的:好好活著本身就是一場戰鬥。

關於「如何成為完整的人」這個大哉問,陳芯宜以《四樓的天堂》交出的並非一句答案,更像一種叮嚀:唯有好好活著,我們才能踩著質疑去尋找答案;唯有好好活著,我們也許才能向「完整」的人持續靠近。●

▇導演陳芯宜的田調書單

- 《經絡解密》沈邑穎著,大塊文化,400元【內容簡介➤】

- 《人體經穴地圖》王曉明著,陳韻如譯,楓書坊出版,800元【內容簡介➤】

- 《心靈的傷身體會記住》貝塞爾.范德寇著,劉思潔譯,大塊文化,550元【內容簡介➤】

- 《人及其象徵:榮格思想精華》Carl G. Jung著,龔卓軍譯,立緒出版,390元【內容簡介➤】

- 《紅書:讀者版》卡爾.榮格著,魯宓、劉宏信譯,心靈工坊文化,1100元【內容簡介➤】

- 《箭藝與禪心》奧根.海瑞格著,魯宓譯,心靈工坊文化,320元【內容簡介➤】

- 《亞陶事件簿》蘇子中著,書林出版,380元【內容簡介➤】

- 《劇場及其複像——阿鐸戲劇文集》翁托南.阿鐸著,劉俐譯,聯經出版,250元【內容簡介➤】

- 《海鷗》Anton Chekhov 著,馬汀尼譯,300元【內容簡介➤】

- 《宗教療癒與生命超越經驗》余德慧著,心靈工坊文化,360元【內容簡介➤】

- 《帶著傷心前行》王理書著,寶瓶文化,280元【內容簡介➤】

- 《情緒食療》謝無愁、謝小浪著,橡實文化,420元【內容簡介➤】

閱讀隨身聽S5EP8》顏社主理人迪拉/寫下「後嘻哈時代」會發生的故事

2019年Leo王奪下金曲獎最佳國語男歌手獎,2021年則是蛋堡杜振熙獲得金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎,加上今(2021)年開播的嘻哈選秀綜藝節目《大嘻哈時代》斬獲口碑,在在宣告嘻哈已成為深受聽眾喜愛的重要音樂類型。本集閱讀隨身聽邀請到嘻哈音樂廠牌顏社的主理人迪拉,他在這波浪潮出現前,就已經有意識地通過策展、紀錄片、專書等不同方式,有脈絡地整理嘻哈音樂的台灣在地歷史。他如何看待近年嘻哈音樂的流行和變化?他口中的「後嘻哈時代」又是什麼呢?請別錯過本集精彩節目。

【精彩內容摘錄】

➤第一批開始用中文寫Hip-hop的人

迪拉:國外的嘻哈跟台灣的嘻哈音樂最大的差別,第一個是「中文」。3、4年前開始,中國有實境節目《中國有嘻哈》,今(2021)年台灣做第一個自己的嘻哈實境節目《大嘻哈時代》,都引起很大的迴響,像《大嘻哈時代》錄音前一天那集的直播,我看線上有兩萬多人同時觀看,我覺得那可能是台灣電視節目做直播相當驚人的數字。

所以我認為首先絕對是中文。這兩個節目都很強調「中文的饒舌歌詞要怎麼押」,畢竟這是外來的音樂。在歌詞上,英文子音母音沒有很多,所以押韻比較容易,但中文並不是這樣。我們當年花了很多時間研究:「怎麼樣讓中文的饒舌歌詞押韻且又有趣」,經過十幾年來慢慢努力跟演化,中文的饒舌系統也有非常不同於世界的區別。最早沒有人做,我的年代最早有熱狗MC HotDog、大支,還有包括顏社的蛋堡、國蛋等,都算是第一批開始試著寫中文Hip-hop,而且真的有發出作品的創作者。

➤饒舌音樂=批判?那只是一部分

迪拉:90年代的Hip-hop,那時美國有所謂的「東岸」跟「西岸」的饒舌明星,比如說西岸是2pac,東岸是Biggie,Netflix上可以找到他們的紀錄片,以前的創作者大多是通過他們的音樂、英文韻腳,去了解寫詞的容,再來仿作,套上自己的生活情境。有一種說法,強調「Hip-hop就是要Real」,強調真實,也源於90年代的美國。90年代相較於流行歌手偏泡泡糖音樂,歌詞不著邊際、青春、愛情、校園;Hip-hop跟搖滾音樂一樣,歌詞情境訴求真實。

這點可能也放在台灣。所以剛開始熱狗和大支他們做的東西,很多批判性的內容,如熱狗批判流行音樂、批判校園制度,大支則批判政治、社會不公。很多台灣人到現在聽Hip-hop,都還會認為饒舌音樂就是批判、Fighting、Battle,實際上,我覺得這只是一部分,只是因為大家喜歡看人家吵架嘛。

➤埋頭讀國外Hip-hop音樂雜誌的年代

迪拉:以前我們會閱讀很多國外的Hip-hop雜誌,它介紹許多國外Hip-hop的文化,不管是訪問製作人、歌手,或帶出文化脈絡,因為以前沒有維基百科,所以必須大量讀國外Hip-hop雜誌。偶爾也會有專書,可以多了解一些掌故,知道掌故後,在那時的Hip-hop社群,你就是一個學者,那個是非常社會學的。

閱讀歌詞時,因為CD裡沒有歌詞,好不容易後來國外開始有一些歌詞網站,我們也大量去看,打開歌詞網站配著音樂聽,確認歌詞的細節,裡面歌詞很多「黑話」,字典也查不到。那時網路開始出現我們奉為聖經的,叫《Urban Dictionary》,可以查黑話。當然它是英英字典,我們會上去查像「POPO」、「Five-O」等等,這些都是美國黑話對警察的代稱。

➤嘻哈囝系列計畫,希望歷史不只有成功者的故事

迪拉:之所以開始做《嘻哈囝:台灣饒舌故事》系列計畫,其實動機還蠻單純的。首先,我覺得自己滿幸運的,從台灣Hip-hop開始早期就加入,跟大部分所謂我們道上或我們生態圈的人,我都熟識,甚至一起奮鬥過的。我那時已經預知到接下來台灣的Hip-hop或中文Hip-hop會有一波大的浪潮,這是我嗅到的感覺。

第二,我認為當時是一個很好的時機,我了解脈絡,也有人脈跟一點點江湖地位,我把大家找來,做一個紀錄,不管是辦展、寫書或拍紀錄片,藉機把幾個團隊好好梳理梳理。我預設10年、20年以後,都還會是很重要的紀錄。事隔約3、4年,我相信如果現在再去訪問書中的人物,講法一定不一樣。

➤後嘻哈時代會發生的故事

迪拉:我試圖在做一個後嘻哈時代會發生的生活故事。像我現在顏社已經做了16年了,可能很多小朋友現在看到我已經會說:「我從小聽你們長大的。」很多跟我同年齡、一起長大的朋友,現在已經有小孩2、3個。我就想像跟我同齡的Hip-hop囝,他們現在的生活是什麼?我就是露營、做瑜珈,他如果開咖啡店,會不會像我一樣放大輪子在咖啡店門口?我就開始設計,譬如做瑜珈課、露營,這些東西都是我覺得後嘻哈時代應該要有的文明進步,講噁心一點是這樣。

講簡單一點,我不可能再把三十幾歲的Hip-hop囝拉來說,「我們一起到Legacy去Beatbox」,不可能,他們可能現在也不願意在車上放這麼激進、喧鬧的音樂了。那我要怎麼樣跟他們做連結?就是我也放我自己回家會聽的東西。

即便顏社已經是一個非常不商業的廠牌,但我現在還是要留意現在美國流行怎樣的聲音、台灣流行怎樣的聲音,那是我的工作。但我自己也已經改變了,下班之後是不聽這類型的音樂。

➤真正會做菜的人,不會認真看配方

真正會做菜的人是不怎麼認真看食譜裡面的配方的,像我可能做菜到一定程度,我買的食譜,最先當然是當A書來看,當Food Porn。第二個是看它有沒有什麼獨到的處理方式,像我喜歡日本飲食書,有一位飲食作家平松洋子,她就不會跟你講什麼步驟那些東西,她談自己與料理的淵源,也寫料理的特殊處理技巧,我覺得這個是有用的,對新手來說當然不一定是。

西點的確是比較科學實驗的,當然那些份量、數字比較有意義,但它還是有很多變因,包括食譜不會提室溫,發酵時間長短,除非有發酵箱,不然無法控制。所以它變因還是很多的,一切還是參考,如果是一位西點的熟手,他看那些資訊,我相信他也會知道配方跟份量,大概看一下就會用他自己的方式來做,不會照它的份量來做。

最近我最喜歡的書是已經九刷的《老派少女購物路線》,我一開始就買了。作者真的非常厲害,懂做菜的人會知道這個人真懂吃,也懂做菜。像舒哥(舒國治)的話,就知道他懂吃,但他不懂做菜(笑),從文字中就可以讀出來。

➤延伸閱讀

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭:微光古樂集 The Gleam Ensemble Taiwan;片尾音樂:國蛋〈嘻哈囝〉,顏社提供。The Gleam Ensemble Taiwan

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量