英美書房》美食與異地文化一同煸炒的飲食書寫,及其他藝文短訊

【年度書單】

-

填補禁足新生活的好書推薦:食譜書與飲食書寫類

封城改變了人們的生活方式,在咖啡桌旁享受寂靜午後的時光已如昨日幻夢,大批人群重返廚房,一手揉麵團擠奶油花,另一手則切菜剁豬羊。生活變動的形貌也投射在閱讀需求上,讓食譜書的銷售再次大放異彩,而將美食與異地文化一同煸炒的飲食書寫也備受矚目。

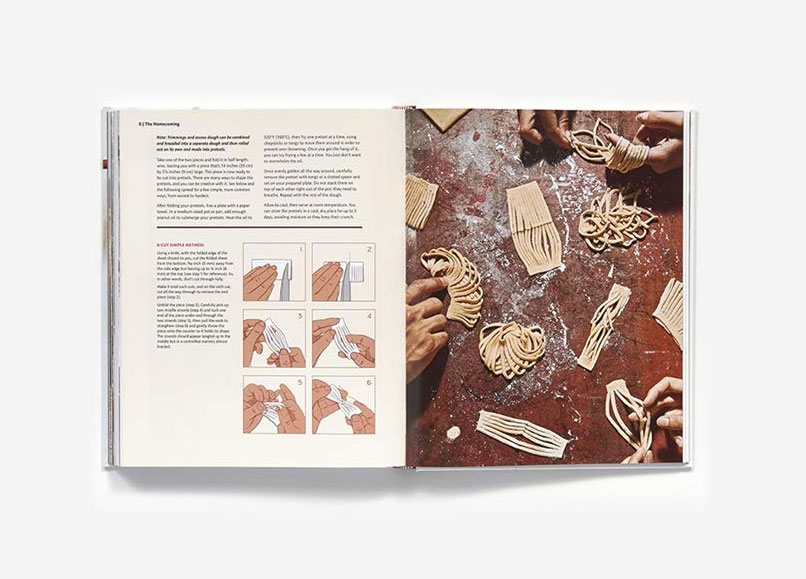

英國《衛報》與美國《紐約客》雜誌公開了各自的「2020年最佳食譜與飲食書寫書單」,有2本書同時出現在雙方的名單上:《In Bibi’s Kitchen》(註)採訪了來自8個不同非洲國家的阿嬤,記錄了她們的人生故事與手路菜,介紹許多連非裔英美籍移民後代都感到熟悉又陌生的原鄉菜譜。《Xi’an Famous Foods》則敘述了在紐約擁有15間分店的「西安名吃」的發跡故事,並提供數道常人在家也能動手做的餐廳食譜,讓讀者看完都擁有甩出彈勁麵條的信心。

此外,本次還有一些有趣的食譜書,例如先前教導讀者如何以「脂肪」、「骨頭」入菜的Jennifer McLagan,這次再以「血液」為題,《Blood》提供了23道有鹹有甜甚至有調酒的食譜,例如血腸、血鬆餅、血義大利麵、血淇淋,但就是沒有台灣的米血糕。

-

紐約時報年度十大好書:小說與非小說

2020年終於接近尾聲,被疫情和政治風暴夾擊的讀者,今年是否希望看到不同以往的閱讀風景?《紐約時報》年度十大好書不僅是書評選出的心頭好,也反映出在美國極受矚目的身分認同、種族和選舉議題,但追根究柢,最終叩問仍舊不離在歷史事件和社會環境的影響下,你我這般小人物如何生存、如何面對自我。

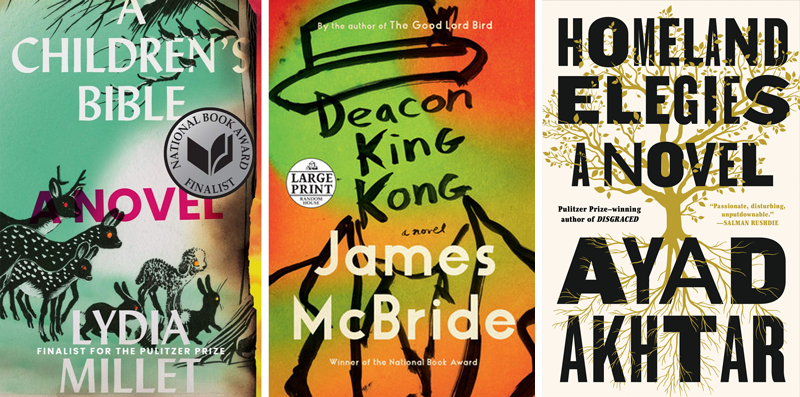

除了Openbook過去介紹過的《Hamnet》和《The Vanishing Half》,小說類另有三本上榜。Lydia Millet《A Children's Bible》講述一個美國家庭的夏日鄉村假期,因氣候災變急轉直下,畫風從親子間的世代衝突喜劇丕變為艱困的末日生存錄,透過作者的妙筆和幽默,讓啟示錄般的宗教情節和符號生出嶄新的含義和希望,也許能教讀者如何面對因傳染病而全球封鎖、社交隔離的2020年。

美國國家書卷獎得主James McBride新作《Deacon King Kong》結合懸疑、犯罪和社會寫實,從一名受訓傳道師開槍射掉藥販耳朵的事件,描繪1960年代晚期的布魯克林群像。除了受害者、非裔和拉丁裔目擊者、白人鄰居、調查本案的當地警察之外,同台登場的還有敵對藥頭集團、義裔走私販、修女和去世已久的主角之妻,同時照見生活的苦澀和不平等,為一部充滿感性的都會鬧劇。

普立茲獎劇作家Ayad Akhtar第二本小說《Homeland Elegies》則透過巴基斯坦裔移民家庭的父子關係,思考美國穆斯林在後911時代尋求歸屬感和身分認同的糾結,揉合歷史與回憶,交織事實與虛構,呈現美國的反恐意識形態如何形塑文化衝突。

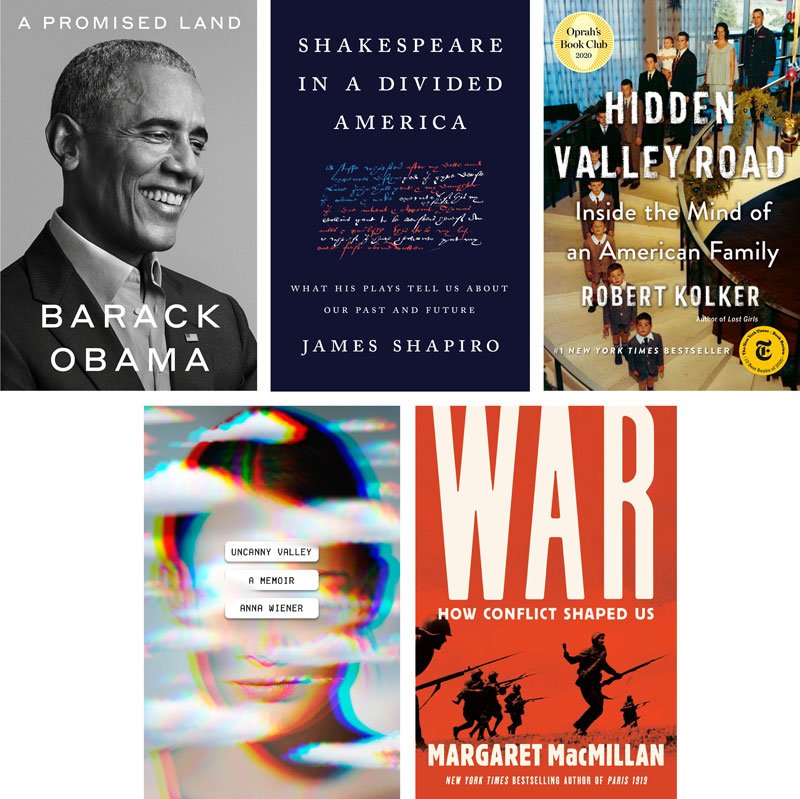

非小說方面,美國前總統歐巴馬的自傳《應許之地》(A Promised Land)甫於11月下旬上市就登上年度好書,甚至成為亞馬遜今年年度銷售榜首。歐巴馬在書中花極大篇幅自省每個重大時刻的決策和思量,呈現不同於過去總統回憶錄的書寫主軸,上市一個月的銷量已突破330萬本。英國文學與比較文學學者James Shapiro的《Shakespeare in a Divided America》則分析兩百多年來,美國政治圈、戲劇圈和美國文化如何詮釋莎士比亞的作品為己用,作者並以嶄新的觀點嘗試修補分裂的當今美國社會。

除了政治熱點,人生故事也是《紐時》的選書重點。Robert Kolker《Hidden Valley Road》關注1970年代一個12個孩子的美國家庭,其中6個孩子患有思覺失調。作者左手書寫家族史,右手爬梳美國治療思覺失調症的研究歷程。充滿同理和溫情的筆觸為醫學書寫中少見,本書也是歐普拉俱樂部選書和多家知名媒體的年度好書之一。Anna Wiener的《Uncanny Valley》是本回憶錄,記錄作者從紐約文學經紀公司辭職後,轉往矽谷擔任客服,進而對新創和科技業幻滅、警醒的反思,見證矽谷科技業如何從希冀改變世界的理想主義者,變成向錢看的監控怪獸。

和平是常態,戰爭是特例?國際史教授瑪格蕾特.麥克米蘭(Margaret Macmillan)的最新著作《War》提出另一種論點,說明衝突扎根於人性,而戰爭是具有組織的政治行動,在帶來可怕後果的同時,也連帶影響科技、文明發展和價值觀變革。若說未發生世界大戰就是和平,本書結合史實又不會過於艱澀難讀,絕對是目前承平時期令人思考戰爭與衝突的最佳讀物。

-

平撫大腦與心情焦躁的好書推薦:科學類與自然書寫類

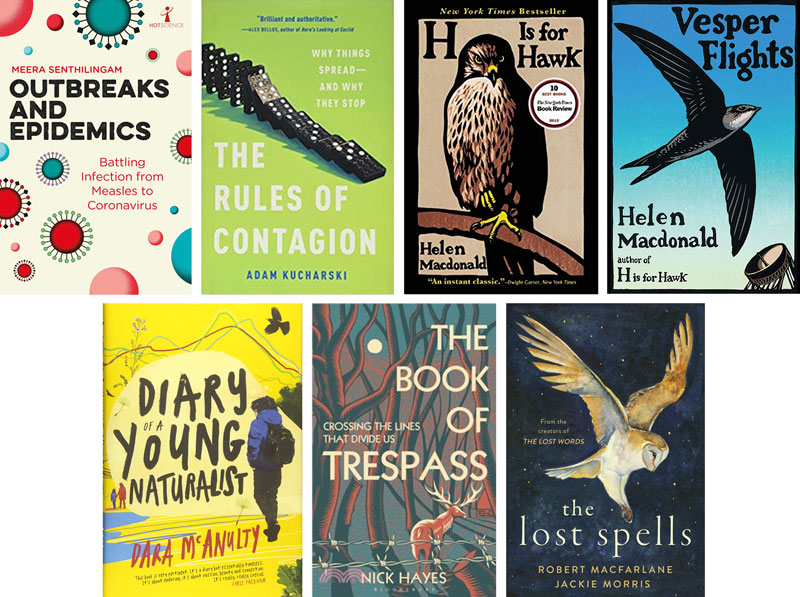

有別於去年,這次英國《衛報》將「科學」與「自然書寫」拆分為兩份書單。面對眾說紛紜的防疫策略,今年讀者格外需要回歸到科學觀點來認知現實,因此「科學書單」推薦了《Outbreaks and Epidemics》,爬梳幾個世紀以來人類對抗大規模傳染病的各場戰役,再分析我們目前所面對的致命病毒。《The Rules of Contagion》則解釋了公衛領域中「流行病傳播」的理論與數學模型,能如何套用到行銷、創新甚至是暴力的傳播上。

「自然書寫書單」帶領讀者重新思考人與自然的關係,以及體會大自然帶來的療癒慰藉,推薦好書包含《鷹與心的追尋》(H Is for Hawk)作者新作、橫掃各大推薦榜單的《Vesper Flights》。另有15歲的亞斯少年書寫北愛爾蘭住家附近的野外生活日記《Diary of a Young Naturalist》,以及光看封面就能讓人心情沉靜的《The Book of Trespass》、《The Lost Spells》等。

-

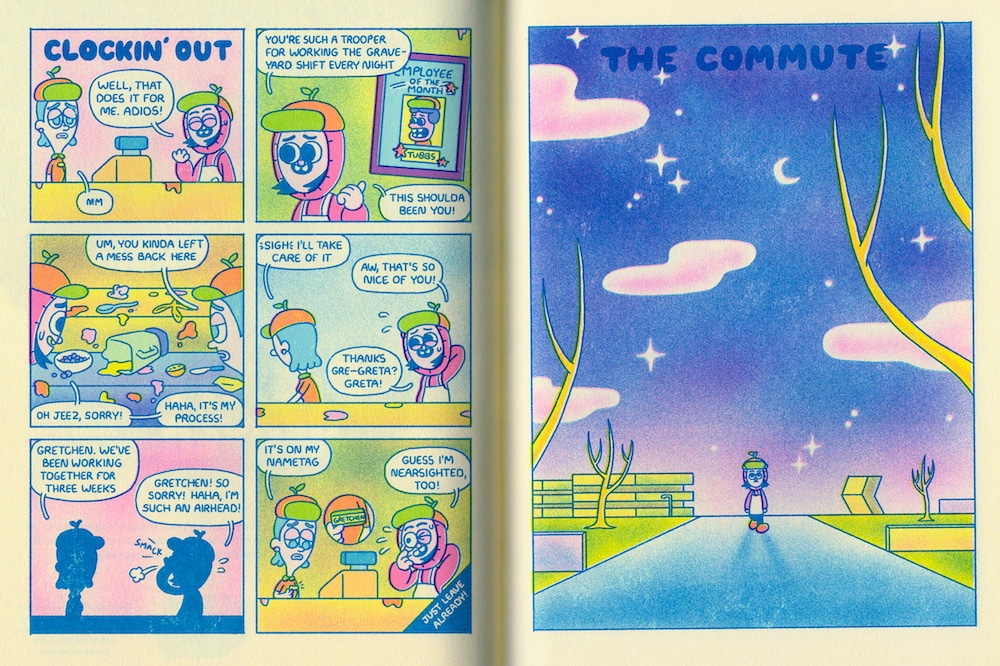

右腦高速啟動的好書推薦:漫畫與圖像小說類

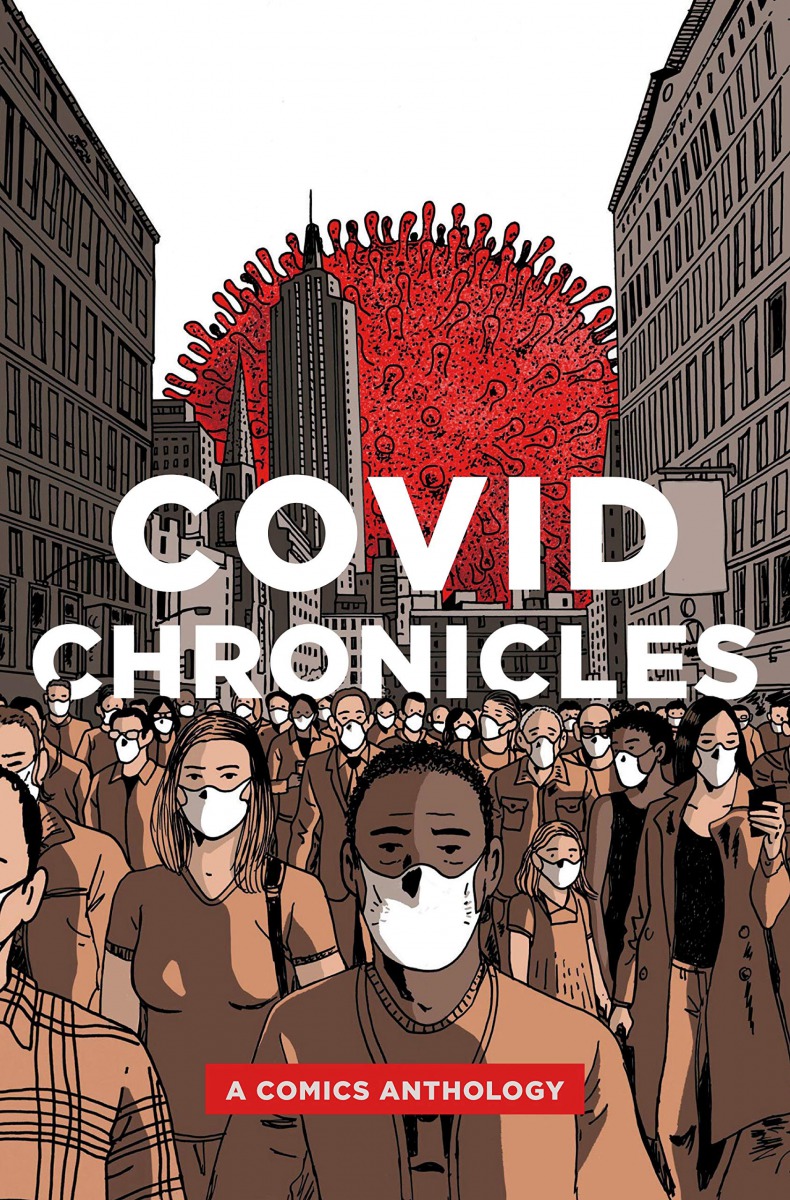

近十年來,美國的兒童圖像小說風潮方興未艾,自2010年Rainer Telgemeier的圖像自傳《Smile》大受歡迎,主打8至12歲讀者的童書市場便不斷成長,漫畫近年也逐漸打入其他年齡層的閱讀世界。例如,今年哈潑柯林斯童書出版社(HarperCollins Children's Books)增設漫畫類童書書系「I Can Read! Comics」,希望帶領4到8歲的讀者提早學習如何閱讀漫畫。此外,賓州州立大學出版社(Penn State University Press)也在過往「漫畫醫學」(Graphic Medicine)系列的基礎上創立「圖像世界」(Graphic Mundi)書系,規畫推出環境、人權、醫療保健等主題的圖像作品,包括記錄當前疫情的《COVID紀事漫畫集》(暫譯,COVID Chronicles: A Comics Anthology)。

近十年來,美國的兒童圖像小說風潮方興未艾,自2010年Rainer Telgemeier的圖像自傳《Smile》大受歡迎,主打8至12歲讀者的童書市場便不斷成長,漫畫近年也逐漸打入其他年齡層的閱讀世界。例如,今年哈潑柯林斯童書出版社(HarperCollins Children's Books)增設漫畫類童書書系「I Can Read! Comics」,希望帶領4到8歲的讀者提早學習如何閱讀漫畫。此外,賓州州立大學出版社(Penn State University Press)也在過往「漫畫醫學」(Graphic Medicine)系列的基礎上創立「圖像世界」(Graphic Mundi)書系,規畫推出環境、人權、醫療保健等主題的圖像作品,包括記錄當前疫情的《COVID紀事漫畫集》(暫譯,COVID Chronicles: A Comics Anthology)。

不僅如此,在充斥各種資訊和圖像的現代,漫畫也開始被視為培養圖像閱讀能力和自我表達的最佳媒介。以英美市場為主的《出版人週刊》和英國《衛報》今年再度推出「年度漫畫和圖像小說」書單,帶有自傳或紀實色彩的作品大放異彩。

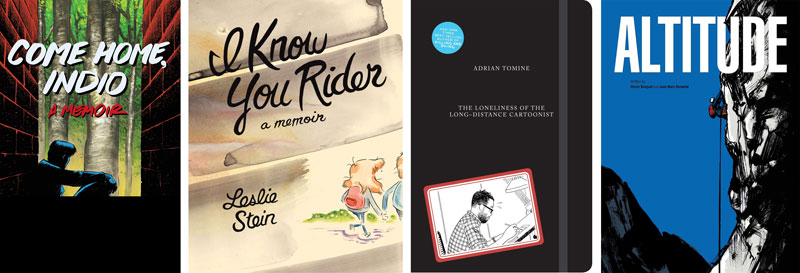

自傳類作品中,無論是Jim Terry《Come Home, Indio: A Memoir》記述在愛爾蘭移民社區和美洲原住民文化中成長造成的認同衝突,最後透過藝術找到自我的過程,或是Leslie Stein《I Know You Rider: A Memoir》在墮胎後與週遭人展開有關墮胎和生育的對話和反思,抑或Adrian Tomine《The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist》以幽默手法表現中年漫畫家的自我懷疑與孤單,Jean-Marc Rochette和Oliver Bocquet《Altitude》記述Jean-Marc少年時攀登阿爾卑斯山的蠻勇和挑戰等,都帶讀者進入漫畫家的內心風景,得以從畫面中找到和自己誠實對話、梳理過往的勇氣。

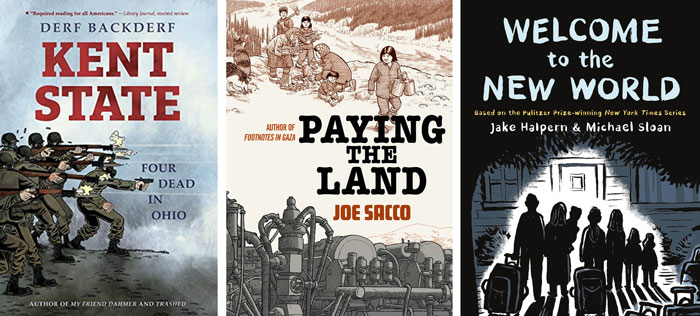

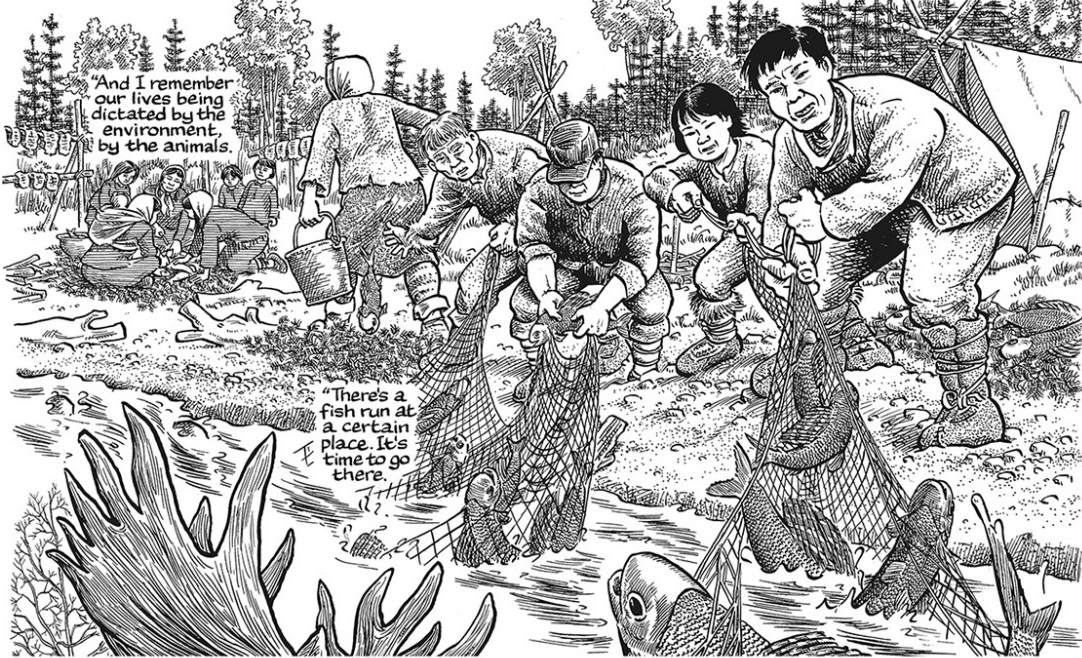

紀實作品則有如新聞報導或調查,以漫畫重現歷史或政治現場。如Derf Backderf《Kent State: Four Dead in Ohio》調查1970年代美國反越戰時期,4名抗議學生遭國民警衛隊射殺的事件,同時突顯國民警衛隊訓練不足卻得承擔政治後果的悲劇。Joe Sacco《Paying the Land》則深入加拿大北部的原住民部落,呈現當地居民在商業進駐、文化交會和氣候變遷下的衝擊。Jake Halpern和Michael Sloan《Welcome to the New World》則將獲普立茲社論漫畫獎的作品延伸為非虛構圖文書,真實記錄一個敘利亞難民家庭逃到美國後,如何在這個國家建立新人生。

虛構的圖像小說則以青春紀事和幽默敘事為主。讓讀者笑著笑著就哭了的作品包括以冰淇淋車貿易戰獲獎的《Flake》,閒閒無事的傻子二人組《J+K》,以及揭露藝術圈現實面的《Wendy, Master of Art》。記述青春少年少女如何衝破桎梏、發掘自我的漫畫則有結合鬼魂和夏日假期的《Summer Spirit》,和寫實描繪文化衝突的《Spit Three Times》等。

【產業消息】

- 疫情嚴冬中咬牙求生的圖書館與獨立書店

為了降低感染風險,許多公共圖書館已閉館多時,但館員仍積極提供電子書與有聲書借閱服務、線上閱讀活動與路邊取書服務,不過有些地方政府開始以撙節稅金為由,開除兼職館員。以美國密蘇里州聖路易斯郡(St. Louis County)為例,各分館加總原有600名館員,今年8月宣布開除122人,造成未來重新開館時可能人力不足的隱憂。此外,這波裁員名單中近四成都是少數族裔,有些分館甚至因此只剩下白人館員,也引發社會熱議。

連政府機關都財務吃緊,更不用提獨立書店所擔負的經濟壓力有多重了。封城以來美國獨立書店大概是以一週一間的速度消失,書店們除了發起「#BoxedOut」活動,呼籲民眾向實體書店買書(相關活動報導請見英美書房11月號),也持續在GoFundMe等募款平台向大眾籌措救命資金。

- 邁向2021年,國際重大書展的下一步

往年集中在春季舉辦的各大國際書展,有默契地將明(2021)年的日期集中到5、6月,但是今年因為疫情取消的全美最大圖書商展BookExpo America(簡稱BEA),則在12月1日宣布「退休」停辦。

BEA自1947年起成為每年定番,70年代開始在全美各大城市巡迴舉辦,2014年起同時舉行動漫盛典BookCon。主辦單位表示,因應目前環境,他們將探索新的方式融合線下與線上活動,來滿足群眾的需求。書展 2021預計舉辦日 2020原訂計畫 德國萊比錫書展 5/27-5/30 原訂3/12-3/15,最終取消。 法國巴黎書展 5/28-5/31 原訂3/20-3/23,最終取消。 義大利波隆那兒童書展 6/14-6/17 原訂3/30-4/2,延至5/4-5/7,最終仍是取消。 英國倫敦書展 6/29-7/1 原訂3/10-3/12,最終取消。

【作家動態】

-

英國諜報小說大師約翰.勒卡雷(John le Carré)於12月12日病逝,享壽89歲。本名大衛.康威爾(David Cornwell)的勒卡雷,其人生就跟他的小說一樣充滿故事張力。勒卡雷18歲前往瑞士伯恩大學攻讀外語,後來在英國外交部工作,派駐德國時被英國軍情六處培訓為間諜。1964年,勒卡雷遭蘇俄的雙面間諜舉發身分,終結了他的特務生涯,也讓他順勢成為一名全職小說家。

勒卡雷創造了經典的間諜人物喬治.史邁利(George Smiley),諸多作品以冷戰的詭譎情勢為背景,算計、謊言與背叛交織的情節,引導讀者一步步進入灰色迷宮。

勒卡雷有多部作品影視化,例如《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold)、《諜影行動》(Tinker, Tailor, Soldier, Spy)、《諜報風雲》(A Most Wanted Man)、《夜班經理》(The Night Manager)、《女鼓手》(The Little Drummer Girl)等。在2016年出版的自傳《此生如鴿》(The Pigeon Tunnel: Stories from My Life)中,勒卡雷寫下了影響他人生至深的40段經歷。●

書.人生.鄭國威》成績單是輕薄的假象,漫畫成為我的異世界日記

剛升上國中一年級的我,騎著單車,到離家大概2公里遠的一家書店,一家我平常不會去的書店。這家書店有兩道門,第一道是最外側的鐵門,通常不會全升起來,而是留下約1/5。鐵門跟第二道門之間,有三、四個書架跟雜誌架,上頭放了玩具、漫畫雜誌跟單行本,有些單行本的外層塑膠包裝滿是灰塵,看得出裡頭的漫畫封面也已經褪色。其他的參考書跟文具、還有軍警用品,則放在第二道玻璃店門裡頭。櫃檯就在門口的左側,玻璃門有點暗,大概是貼了防紫外線的隔熱紙。

我在外頭的書架前徘徊,抽出一本新的單行本,然後又放回去。摸摸剛出版的《寶島少年》跟《新少年快報》,然後又放回去。

接著我用眼角餘光,透過玻璃門確認櫃檯沒有人,周遭也沒有其他客人,找了一個適當的角度,抓起一本漫畫書,放進書包。

然後,我繼續悠哉遊哉地,拿起書然後再放回去,裝作一副沒找到要找的書的樣子,慢條斯理故作輕鬆地騎上腳踏車,回家。

現在回想這起偷書罪行,其實有點印象模糊,至少我想不起來自己偷的是哪本書。但我記得回到家之後,我並沒有立刻打開來看,而是放在床頭櫃裡好一陣子。有一天,我拿出那本書,撕開塑膠外封後,好像也沒有看,就從2樓的房間窗戶往下丟,丟到隔壁的平房屋頂上。尷尬的是,從此之後,我每天坐在書桌前往外看,就會看到那本被我偷來又丟棄的書,直到它被風雨打爛。

那還不是一個到處都有安裝監控攝影機的時代,但我再也沒有去過那家書店。

若要替我那時的行為找個解釋,可能是當時的我正為了學習成績而極度焦慮。我從小就愛看書,漫畫更是我的最愛。從剪下報紙上四格連載的《烏龍院》、《雙響泡》、《史努比》、《加菲貓》開始,接著是雜貨店一本10塊錢的盜版《小叮噹》,然後是時報出版,鳥山明的《怪博士與機器娃娃》,台灣漫畫家火力展現的《腦筋急轉彎》、接著是進入正式代理時期,由東立出版的《將太的壽司》以及理所當然的《七龍珠》……族繁不及備載。我存下我的零用錢,偶爾也跟爸媽討額外的錢,就是為了收集這些令我大開眼界、無比入迷的故事。

雖然小時候(也就是國小階段)我成績很好,甚至還被譽為神童,但這股自信跟自傲到了國中一年級下學期之後,就蕩然無存了。數學成為我的罩門,我聽不懂老師在台上講的任何事情,不理解為什麼同學似乎都聽得懂,我明明應該是比較聰明的那一個才對啊!

於是我開始作弊。起初我試圖偷看放在抽屜裡的課本,後來我直接竄改老師要我們帶回家給爸媽簽名的成績單,讓自己的成績跟名次排行始終名列前茅,創造出一個「輕薄的假象」(這也是漫畫哽)。對這麼做的自己感到羞愧,卻又不願羞愧,當時的我,捉摸不清自己的情緒以及引發的行為。

總之,我憑著直覺,想繼續把頭埋在沙子裡。回到家,跟家人談到成績就得說慌;到了學校,面對老師也得說謊;只有在跟同學玩鬧打屁時,才假裝灑脫、假裝成績好壞,我並不上心。

每當心煩(也就是幾乎每一天放學後),我就遁入漫畫裡。去租書店待個一小時,或是到常去的、學校附近的書店買漫畫。後來這些作弊造假的行為,當然還是被揭穿了。我猜,我的老師其實早就發現了,只是一直沒有通知我父母,直到下學期結束前那一晚老師打來的那通電話。

想靠著偷一本漫畫來宣洩壓力,雖然百分百是錯誤的行為,但現在回頭看,對我後來的人生可能是一件好事。那起犯行,以及那本留在隔壁屋頂上的漫畫,一直提醒著我,不要再走偏了。

而且出乎我意料的,看似嚴厲的父親,在知道我竄改成績單之後,竟然沒有威脅我,要把我的漫畫通通丟掉。因為後來看到很多故事、新聞,描述有爸媽因為成績或其他原因,把孩子的漫畫、模型、電玩之類的收藏丟棄,結果下場很糟糕,不是一輩子互相怨恨就是當下就動手動腳。我慢慢把成績提了起來,但繼續保有我遁逃的出口。

不過,漫畫也不盡然只是現實的出口。很多時候,也是入口。隨著年紀漸長,口味變化,接觸的漫畫類型也越來越廣。在主流的日漫、美漫以外,「知識型漫畫」令我倍覺興味。畢竟,過了30年,「娃娃書」、「尪仔冊」這樣的稱呼早已不能涵蓋漫畫的多元面容,近年來台漫在《挑戰者月刊》、《CCC創作集》的策畫組織下,許多新一代漫畫家幫助我看見更多元的台灣社會,隱藏的人文與社會議題。

這也是為何我決定在2021年辦一場「知識漫畫大賞」。我們公司(泛科知識公司)雖以科普知識傳播為核心,而且從創辦人到剛畢業就職的同事,幾乎每一位都熱愛漫畫。我們也時常效仿柳田理科雄與傻呼嚕同盟的老師,從動漫裡找科學哽來借花獻佛。從漫畫裡獲得那麼多力量的我輩,是該回饋回饋了。

此刻在書房桌前打字的我,周遭環繞著12個書櫃,每個書櫃3-6層不止,每層則排滿50-60本漫畫,還有不少堆在地上的。至於放在電子書閱讀器裡的,就不算進去了。然而具體的書本數量不是重點,畢竟要比多,也比不上任何一間漫畫租書店(如果還沒通通關門的話),只是這些漫畫的存在,就像是我的異世界日記一樣,幫我記憶過去近30年來,每次遭遇挫折時,為自己打氣的痕跡。●

鄭國威

泛科知識公司知識長暨共同創辦人。曾任泛科學、娛樂重擊等垂直媒體網站總編輯。雖然是文科生但投身科學傳播,致力於透過傳播與教育,連結人文和科技。現在最重要的職稱是女兒的爸爸。

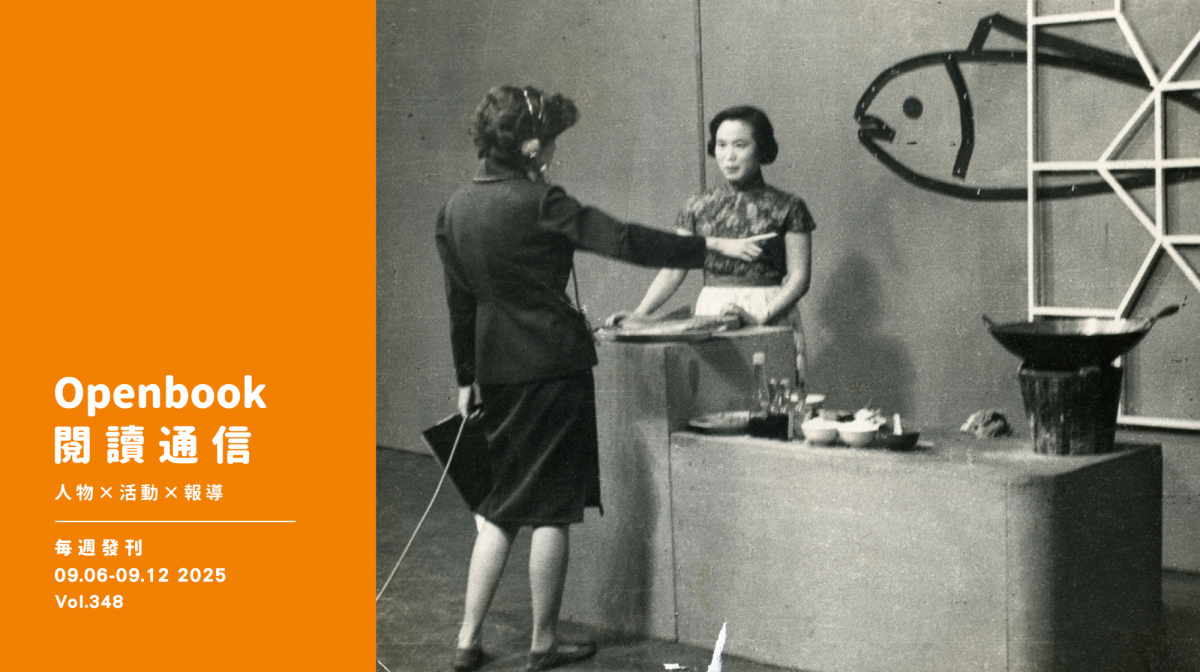

閱讀通信 vol.348》超前一甲子的短影音與帶貨王

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量