OB短評》#312 轉動心內轆轤的極品好書懶人包

●此生,你我皆短暫燦爛

On Earth We’re Briefly Gorgeous

王鷗行(Ocean Vuong)著,何穎怡譯,時報出版,360元

推薦原因: 文 樂

本作透過緩緩敘事、充滿詩意的文字,將暴力、認同、性、勞動、戰爭、種族、階級、死亡等複雜議題,寫成最溫柔的殘酷與現實。越裔美籍酷兒詩人的第一部半自傳小說,開篇放上台灣已故小說家邱妙津的引言,預示了自白書信體將揭露的、最深的內在。但王鷗行更多時候將自己放得很輕很輕,輕到小說一開頭來自母親、新環境與同儕的身體暴力,皆無能以同樣力道反彈、成為可延續的暴力。他安靜等待、聆聽、接受,並獨自蛻變,讓一切經過他的,終成燦爛。【內容簡介➤】

●採集人的野帳 1

英張著,蓋亞文化,260元

推薦原因: 知 樂

這是一部基盤穩固的漫畫。故事以1924年《綱要臺灣民間藥用植物誌》的出版與「中央研究所林業部腊葉館」的落成為背景,追索台灣新式的植物學知識如何在採集調查、製作標本、辨識分類中逐步形成。作者對大正時代及植物本身皆抱持熱情,林業試驗所的專業學者也為植物學知識與歷史背景提供了強而有力的後盾。故事後續發展尚有待觀察,但現階段的費神用心已昭然可見。若能搭配2017年重整開放的「臺北植物園腊葉館」一起服用,更可收提神醒腦,懷舊知新,內外兼治之效。【內容簡介➤】

●一場極為安詳的死亡

Une mort très douce

西蒙.德.波娃(Simone de Beauvoir)著,周桂音譯,商周出版,320元

推薦原因: 議 益

甫喪母的西蒙.波娃回身細細寫下陪伴母親最後一程的幕幕情景。身體的變化、情緒的翻騰,不只在病了的母親身上,也連動至兩個女兒。曾與母親關係緊張的女性主義思想家,在關照生命本質的同時,獨自轉動著內心的轆轤,重新陶鑄母女關係,也修復自己身上的裂痕。在女兒/晚輩應對母親/至親長者即將永別的過程中,那些記寫與細語成為一面鏡子,映照出鮮活但未必明亮的人生一相。【內容簡介➤】

●兩個女人住一起

非關愛情的同居時代

여자 둘이 살고 있습니다

金荷娜(김하나)、黃善宇(황선우)著,簡郁璇譯,時報出版,390元

推薦原因: 樂

單身卻不孤單的生活示範,也是多元化「家人」定義的一種路徑。本書透過兩位中年女性與彼此同居前後的思考與心情,呈現當代韓國女性的生活困境與解法。日記般的敘事飽含個人細膩的經驗感受,但反映的也不只是個人觀察或選擇,更是對於韓國當代社會的單身者、女性、無屋族、老年照護、家庭關係、性別分工等議題的反思。對於台灣讀者來說,兩位作者日常的煩惱與喜悅,亦反映了許多單身者心有戚戚焉的無奈與期待。【內容簡介➤】

●是媽媽教我成為美食家

佐藤敦子(Atsuko Sato)著,葉韋利譯,方舟文化,380元

推薦原因: 實 樂

親情散文般的書名,再常見不過的日本家庭料理選菜,跨過這兩道門柵,便是一片和煦風景。料理的說明簡明清楚,不急不徐。照片沒有唯恐天下不知的張揚感,整體視覺舒適。最棒的是料理家因對台日飲食文化差異的了解,貼心精到地指出食材調味料選用上的訣竅,例如:味噌、味醂的台日有別與處置之法,完全命中路人下廚者的盲點和困惑。而每道料理與料理家的淵源,更是畫龍點睛,為最尋常的料理賦予了獨家的生命力。【內容簡介➤】

●恐懼與自由

透過二十五位人物的故事,了解二次大戰如何改變人類的未來

The Fear and the Freedom: How The Second World War Changed Us

齊斯.洛韋(Keith Lowe)著,蔡耀緯譯,馬可孛羅文化,680元

推薦原因: 批 益

戰爭經驗和記憶是人們反省戰爭的重要依憑。有別於許多關於二戰影響的論述著眼於國際情勢,本書作者關心的則是:戰後人們如何重新想像一個新世界。國族主義、經濟體制、科學思維、技術發展,甚至自由、權利等價值觀模式等,皆被收攏於戰爭經驗中令人「恐懼」與嚮往「自由」的軸線中。25位親身體驗二戰之人的記憶及經驗自有其故事性,不過本書並非重現戰爭的實況,而是人們受到戰爭記憶的影響和理解,所創造出的當今世界。作者於制高點俯瞰世界,再次論說二戰,也再次論證了二戰的重要性,敦促讀者和他一起探問歷史與現下的關聯。【內容簡介➤】

●天空地圖

瑰麗星空、奇幻神話,與驚人的天文發現

The Sky Atlas: The Greatest Maps, Myths and Discoveries of the Universe

愛德華.布魯克希欽(Edward Brooke-Hitching)著,馮奕達譯,聯經出版,580元

推薦原因: 知 設 樂

書中收錄了各地文化為頂上那片天空製作的天體圖、器物、圖畫、文字故事,與深植其中的想像、猜想與迷思。在駁雜且主題各異的資料中,作者讓克卜勒與蒙古薩滿並肩仰望天空,不讓西方文獻獨占天文史,凸顯各文化想像宇宙的差異,以及同樣的敬畏與憧憬。此書的魅力正在於激發想像,在億萬年的時間差中,透過前人留下的天文圖像,我們在同一片蒼穹底下,與過去連結,並一同想像未來。【內容簡介➤】

●蜘蛛的腳裡有大腦?

揭開蜘蛛的祕密宇宙,從牠們的行為、習性與趣聞,看那些蜘蛛能教我們的事

くものイト

中田兼介著,游韻馨譯,臉譜出版,300元

推薦原因: 知 樂

一本讀來輕鬆有趣、知識量飽滿的蜘蛛書。作者自言,面對當代什麼都朝向以基因解釋的趨勢,他仍執著於理解雙眼所能見的現象,結合自身與學界的研究所知,以蜘蛛知己的身分自居,介紹這位知交的各種特性、癖好以及「言行舉止」。書中許多近距離觀察的描寫,如蜘蛛體態、結網、性食同類,使得原本不太討喜的小動物生動可親了起來。而那些自古以來人類如何利用蛛毒、蛛網的記述,也讓我們了解,原來蜘蛛在人類歷史上是有其份量的。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

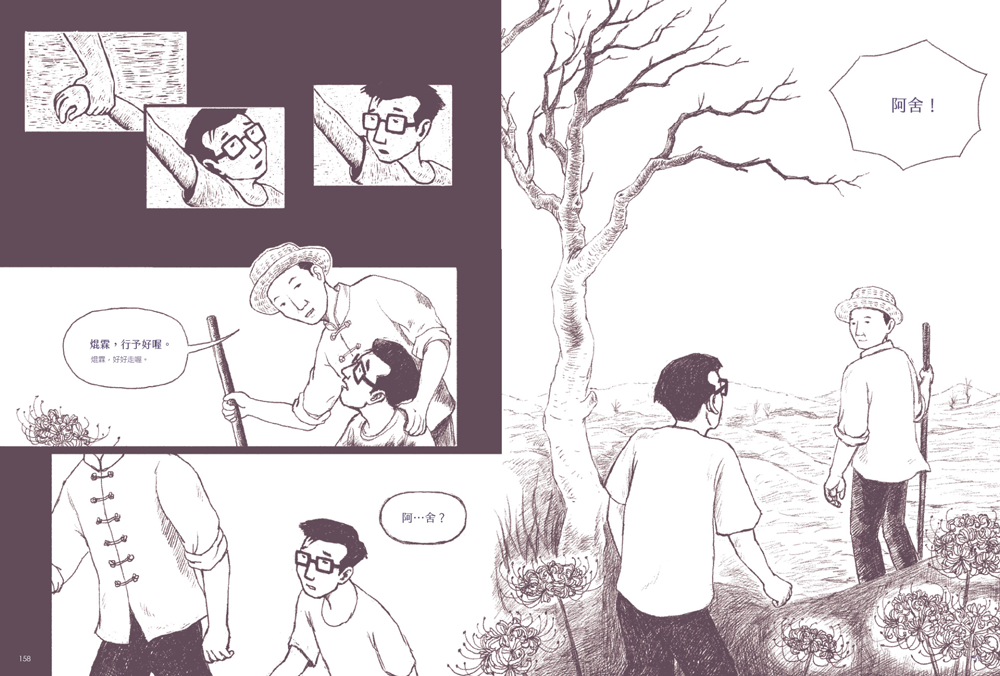

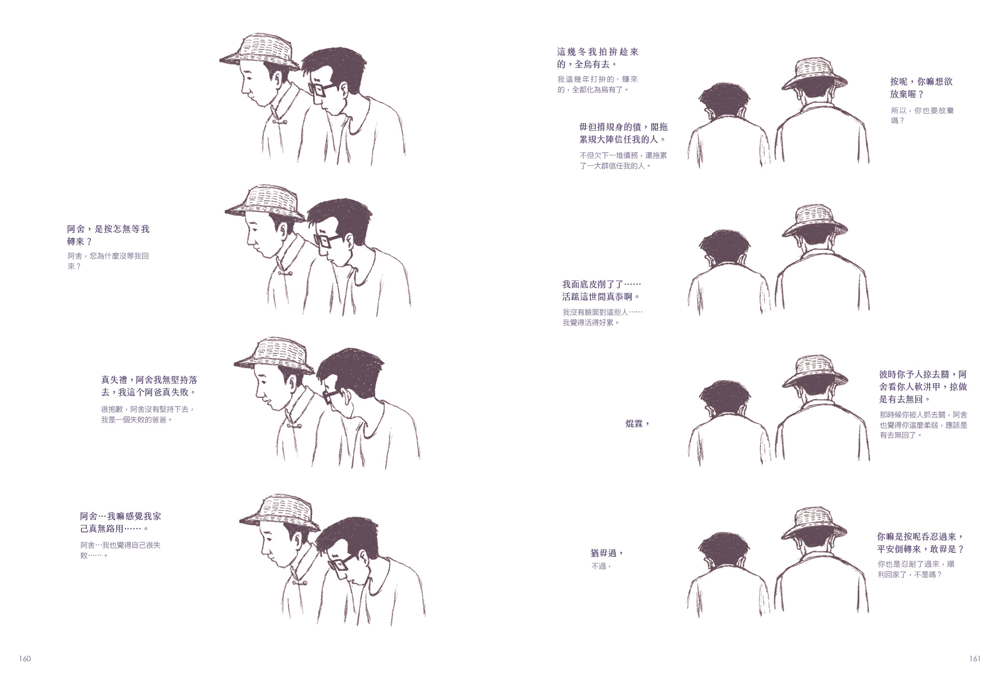

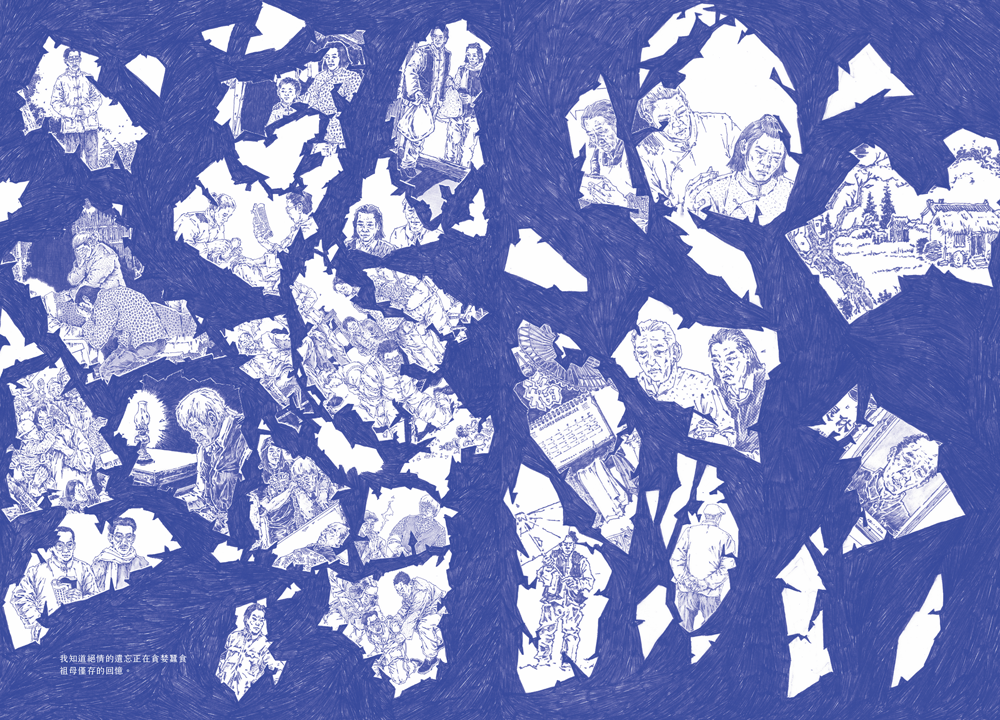

莫雷森的故事,是一則關於記憶血淋淋的隱喻,無論從自我認同到日常生活,都是以記憶為基礎才能成立。

莫雷森的故事,是一則關於記憶血淋淋的隱喻,無論從自我認同到日常生活,都是以記憶為基礎才能成立。

書.人生.江鵝》在閱讀的交往上,我是交身體健康的

推薦書籍的文章好像媒人說親,只要從窗縫瞄到有媒人靠近,我會反射性閉眼關耳躺平裝睡死不應門。跟誰交往,我喜歡自己決定。牛角尖國的孤僻人士視交往為大事,事大不在意義,而在耗能。一旦交往,生活裡大小事情免不了要參考對方立場,隨之改變,或堅持不變,兩種都高度消耗能量。

閱讀是精神上的交往。要把一本陌生的書讀進身體裡測試相容性,好像新認識某個人就要坐下來一起吃飯,萬一餐桌對面的人姿態太矯作、情感太張揚、視界太地獄,我衝破內心怯懦起身走人也要力氣。現實生活裡的交往不能沒有退讓,閱讀實在不肯不必。

因此常有數月不讀書的情況。偶爾不得不招認,自覺有失臉面,好像交代不出像樣的閱讀清單里長會來收走我家門口那張並不存在的「文藝」招牌。這種心魔發作起來頗為不安,有時候會客客氣氣留意起媒人的眼色,儘量找個可以交往的對象,證明我也「交得到」。但是翻開各種時下熱門出版標的,時常疲勞收場,即使出於生存焦慮,也很難把冷清的體質假扮成熱衷廣泛閱覽的文化人士,我大概是金牌媒人也會放棄的物件。

他很殘忍,筆下人物無一不慘,一個人的慘牽絆另一個人衍生出另一種慘。人間慘成這樣,他的口氣卻又冷靜平淡,讀他的小說會覺得世上有神,脇臥在雲層破口邊,左手支頭右手夾菸,瞇著眼睛在看地上的生存奮鬥,或呷飽換枵。生存奮鬥和呷飽換枵被視為迥異的人生態度,為生存奮鬥是不得已,呷飽換枵是自找麻煩,人類兩種都在行。畢飛宇就是那個神,但除了娓娓說明人間男女遇見什麼發生什麼,並不出手去弄他們。誰在什麼處境,生出什麼心情,做出什麼事,字裡行間隨時感覺到他在頭上面色一貫風涼,只是白描。

之能描,我懷疑他的眼、他的心、他的腦,都像蜻蜓的複眼那樣劃成無數個細格,以多視角多維度捕食他世界裡的每一個瞬間,回吐出來成為小說裡天衣無縫的人世,天色、濕度、眾人、門院、身段、腔口、靜默,無一不尋常得教人難以辯駁。而在種種難以辯駁的尋常裡,角色們各以精明和愚昧辨析著生存奮鬥與呷飽換枵的歧異,或,究竟是否存在歧異。擱淺在河岸的海魚,眼前的選項不在進或退。他的殘忍來自風涼,神沒有去弄他的子民,但是神從頭到尾都在弄我,走進他的小說,也是走進他的世界裡的一切辨析未竟。

自作聰明的人生沒得復原已經夠厭氣,被他這麼一戳,發漲的脾氣在肚子裡消成一罈苦水,不好意思吐,怎麼吐都沒他酸沒他高明,不由得佩服他過人的犀利,生自他過人的傲氣。大浪撲來的時候,不肯伏低的人迎著頭臉心肝砸起來特別傷痛。太宰治戳人這樣精準,自然是因為生命先這樣戳他,他沒有活過四十歲,我感到切身的遺憾,也深自僥倖夠晚認識他,而且很快活過了他活的歲數。生理上各方面的日漸下墜,日漸拉低了心性,即使萬分認同他想對人間翻桌的心境,我與他面朝的方向越來越有決定性的角度差異。

我讀太宰治,是追認從前;讀畢飛宇,像身囚當下等待明天。當明天來臨,這個身體能不能獲釋沒人知道,但明天必定要來,來免除困頓或延續困頓,無所謂人等得聰不聰明情不情願。有些時候我會覺得自己是跪著等的,因為剛被生活呼過巴掌,一回生二回熟,越跪越順。太宰治不肯再跪,畢飛宇卻在左近,近得能聽見他咕噥著我由衷同理同情的生命感慨,他比我還懂我的生命感慨,連聲量音調都比我更誠實揭露出我的厭世與貪生、矜持與無賴。

「人類餓不死不是因為有食物,相反,是飢餓本身。」(《生活邊緣》的〈敘事〉)為了要吃,才去辨析什麼能吃什麼不能吃;因為要活,所以在求存的過程經驗各種作死。他每辨析一件,就創一個世紀叫人也進去辨辨,字裡行間的風涼是殘忍,卻也是敬重。任其所以,敬其可能。明明都是些難以分由是非黑白的故事,我讀著卻覺得渾沌的成分終於配準,話終於說得適切,耳朵終於可以放心打開來聽,孔竅的出入難得妥當,孔竅出入妥當愛情就容易發生。

我不熟悉莫言,但欣賞畢飛宇用健康來認定寫作者。這是人生次第的決定,把活放在寫前面。犀利的人要以跪姿等待明天而不敗喪了驕傲,需要強健的體與魄,要是跪過等過喪志過還能保有身體健康,那這個作家最好看的不是明天值不值得期待,而是即使不願期待不敢期待不知道該怎麼期待明天,人還能花式把飯吃了把覺睡了。

畢飛宇自己有沒有好好吃飯睡覺我不知道,但是讀過他的小說我總是比較老實吃飯睡覺。原本自嘲在閱讀的交往上,我是交身體健康的,後來越來越覺得除了延伸意義上的閒散態度,我交的更是字面上的健康,缺澱粉的時候愛澱粉,缺太宰治的時候愛太宰治,近年顯然很缺畢飛宇。

我與書的交往就是這樣了,未來大概還是要讓里長和媒人皺眉的吧。●

江鵝

1975年生,輔仁大學德文系畢業,來自台南,住在台北。人類圖分析師兼自由寫作者,經營臉書粉絲頁《可對人言的二三事》,著有《俗女養成記》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量