20年後,再畫一次.阮光民》更改了結局 ft《警賊》的大家

- 本期漫畫家:阮光民

台灣漫畫界積極努力不懈的創作者,作品屢獲獎項肯定,包括國立編譯館優良漫畫獎第一名、新聞局劇情漫畫首獎、文化部金漫獎青年漫畫類首獎等。2017年更以《用九柑仔店1:守護暖心的所在》榮獲第八屆金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」雙料肯定。2011年起多次受邀赴國際交流,如法國香貝里漫畫節、法國安古蘭國際漫畫節,及德國柏林文學學會駐村等。

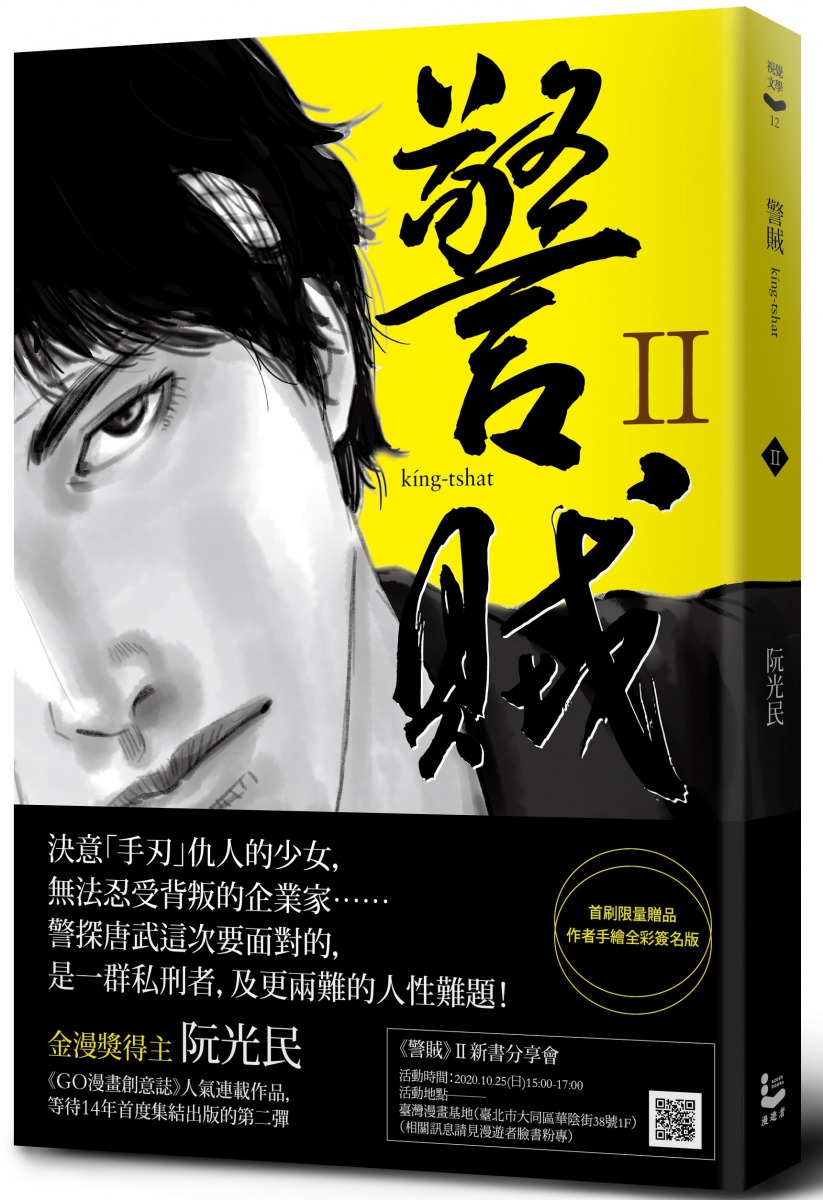

作品大多描繪臺灣社會的獨特溫馨故事,尤其擅長刻劃人情義理、捕捉家族、親子、人性糾葛等微妙情愫,以幽默溫暖的方式呈現濃厚的人文關懷。創作作品:《東華春理髮廳》、《幸福調味料》、《天國餐廳》系列三冊、《警賊:光與闇》系列二冊、《用九柑仔店》系列五冊等,並跨界合作舞台劇《人間條件》漫畫版 及《天橋上的魔術師 圖像版》。《東華春理髮廳》與《用九柑仔店》亦改編成偶像劇,備受矚目。

- 決定重畫的那一幅

- 前情提要

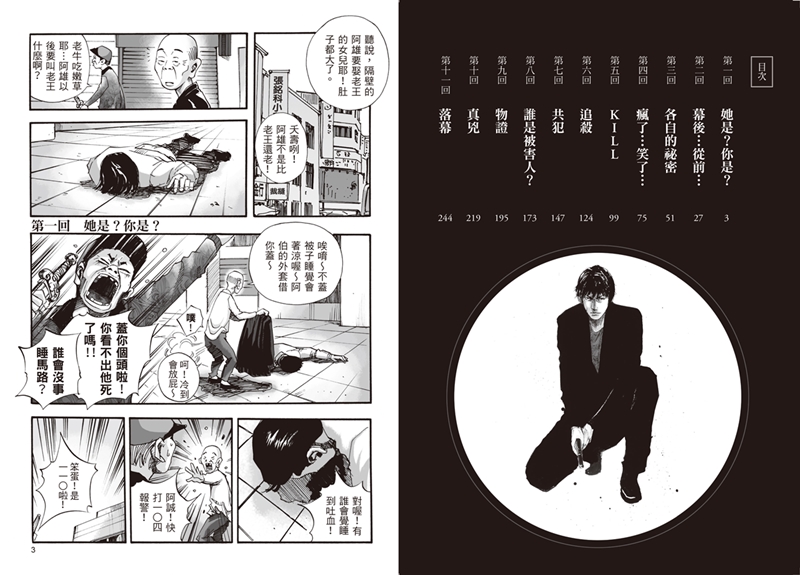

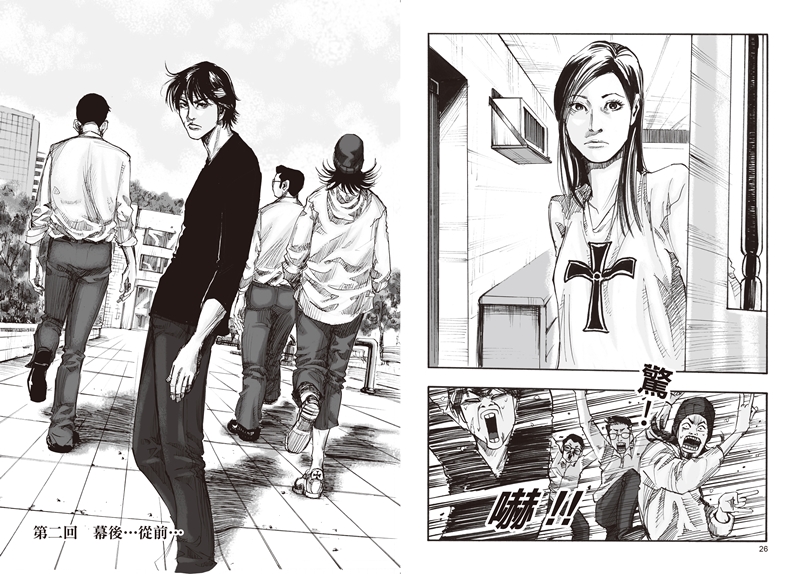

2017年出版的《警賊:光與闇》最早叫「壞警察」,是阮光民在擔任漫畫家賴有賢的助手期間,投稿出版社的漫畫比賽,獲得第一名的作品,當時電影《無間道》當紅,阮光民以此為靈感,2003年開始在《GO漫畫創意誌》連載,正式取名叫「光與闇」。沒想到後來雜誌停辦,這部作品也隨之停擺,從未正式出版成書,直到14年後,這部初心之作才有機會重新出版。

《警賊》的故事劇情在善惡兩個極端之間拉扯,張力十足,符合書名的背後意義:「警」、「賊」字面上是對立的兩個字,但台語裡「察」跟「賊」的發音幾乎一樣,因此「警賊」象徵人的內心隨時在光明與黑暗之間切換的狀態。

- 全新畫作

- 漫畫家給讀者的話

我沒料到在20多年後,可以更改故事的結局。

這麼說不是在感嘆無法回頭更改人生這件事。若真的改了,或許就不會成為現在了。

選擇《警賊》(20年前叫「光與闇」)重畫,單純是因為出版社勇於冒險要出書。原本單純的手續變得複雜,是因為20年前的光碟遺失了,幸好原稿還在。人類真的很妙,發明光碟燒錄是為了擔心紙張損遺失,現在卻是紙張救援了整件事。

整理稿子過程像翻日記,也想起當年毫無心理準備就被告知下檔的心情。那時的我很不爽很不服氣,不過經歷一些事後,就會對其實很多的結束不是操在己了然於心。20年前在畫最後一回時我的念頭是,自己像完成電影後還要自己畫電影看板的人,在一邊畫一邊回想連載期間跟角色對話,每一筆每一撇都是道別。完工後嘆口氣說:「終於……還是結束了……」

是啊,所有事並不會因為捨不得就能躲避掉告別。

重新整理稿子時,我並沒有去更改故事的過程,我只增加幾頁的扉頁、跨頁與結局。重新繪製這些角色就會想起以前畫稿子的畫面,當時的草稿對於細節處會畫得好正式,因為會擔心描墨線時人物會畫歪。那時眼睛是看著草稿描著,很像小孩子拿著字體範本練寫字。

現在我幾乎沒有草稿了,可以在白紙上找出分鏡脈絡,台詞在腦中生成後也落在紙上,感覺自己進步了。

但是這樣不好。畢竟未來某天,腦子也會像電腦一樣當機,甚至遺失檔案救不回。

紙上的圖像文字,還是牢靠一些。

- 漫畫家新動態

2020年10月出版《警賊II》,描述辦案一向不按牌理出牌的唐武,與一群情義相挺的好夥伴,再度遇上難解的犯罪案件,面臨人性的灰色交界,不停地被挑戰。 ●

|

|

百工plus漫畫.戲劇治療師》用表演讓病童忘卻痛苦,重拾能量面對困境與死亡:讀《小丑醫生》

身為戲劇治療師,時常會被問:「所以你要演戲給他們看嗎?」、「那我自己在家裡看劇就好了啊!」這類的問題。

戲劇治療是有意圖並系統化地利用戲劇的創作歷程,促進心理健康、個人成長與轉變。在這過程中,治療師陪伴個案進行各種戲劇創作:故事、角色、玩偶、即興劇、面具、隱喻與象徵等等,來協助個案表達、經驗與探索各種議題。也就是說,我們是陪伴個案創作,而不是演戲給他們看。

雖然戲劇治療與小丑醫生是不同的專業,進行的方式也很不一樣,但在閱讀《小丑醫生:最後一次說再見》這本書的時候,對於小丑醫生與病童間的互動卻有特別深刻的感受。

小丑醫生是直接面對並陪伴生命中的病痛,甚至死亡。

當兒童身處病痛,感到害怕與無助時,會產生面對未知的恐懼,被困在醫院裡的孤單,以及即將離別的悲傷。透過各種表演,讓病童能暫時忘卻痛苦,感到歡樂,同時也讓他們更有創意和能量來面對困境。

但小丑醫生絕非只是表演一些有趣的把戲來逗小朋友開心這麼簡單,像書中描述的,小丑醫生們需要經過專業的課程與訓練,在直接與病童互動時,需敏銳地觀察並給予不同的表演和回饋。此外,小丑醫生並非心理治療師或醫師,仍必須和其他醫療專業之間相互合作。

這不是一時興起的志工服務,他們必須長期、持續、每週穩定地到醫院為病童與家屬演出,才能與兒童之間建立起信賴與肯定安全感。小丑醫生們的訓練裡,除了需要學習兒童發展、疾病的常見症狀等課程之外,還包含了心理諮商相關,例如情緒抽離、病童病逝後的心情調適等等,因為助人專業者,更需要學習自我的心理照護。

本書女主角自己經歷了失去妹妹的傷痛,透過成為小丑醫生的學習過程,面對自己在當時無法表達出來的失落,從悲痛中走出,幫助他人的同時也療癒了自己與家人。雖然現實不會像故事般美好,但看得出本書作者很用心的做足調查,描述主角從悲傷中成長的過程,讓讀者可以淺顯易懂的方式了解小丑醫生。

「戴上紅鼻子,製造歡笑。摘下紅鼻子,學習面對悲傷。」本書的後記文中有這句話,歡笑是痛苦的良藥,但更重要的是,如何面對真正的悲傷。看完這本書除了觸動人心的生命故事,也讓人對於願意在散播歡笑的同時,承接悲傷與痛苦情緒的小丑醫生們肅然起敬。●

原作:逢時

漫畫:柯宥希

出版:尖端

定價:220元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量