閱讀隨身聽S13E1》漫畫編輯的技能、心法大公開!ft. 大塊第二編輯室總編林怡君X慢工總編黃珮珊

漫畫編輯要/會做的事真的很多,讀者的好奇也不少!Openbook徵求大家對漫畫編輯的提問,收集到從選書、發掘漫畫家、與作者溝通、合作改編、企劃行銷、版權銷售、數位工具對產業發展的看法等等,各式各樣五花八門的問題。

本集節目邀請到兩位資歷豐富的台灣漫畫編輯:大塊文化第二編輯室總編輯林怡君(小毛),以及慢工文化總編輯黃珮珊,分享成為一名好的漫畫編輯,應該培養什麼樣的能力與眼光?以及她們是如何走上如此多工的職人之路?有問必答、一一解惑!

【精華摘要】

➤漫畫書字不多,編輯工一點沒少

主持人:以前大家會疑惑書需要編輯嗎,不是有作者就可以?編輯是不是改改錯字、跑跑腿而已?但經過若干年後,大家慢慢了解到一本書的編輯有其重要性,且不可或缺。現在類似的問題可能會發生在漫畫。漫畫的編輯是不是把它排一排、貼一貼就可以出版?但我們也慢慢發現,漫畫編輯的重要性。今天邀請到兩位就「漫畫編輯」來聊一聊。林怡君(小毛)從事圖文書與漫畫編輯。你覺得漫畫編輯跟一般編輯有什麼不一樣?

林怡君:不管是做漫畫或是圖文書,其實跟一般文字書的編輯工作滿不一樣的。即使是文字書編輯,因為主題不同,其實也需要不同專業。

主持人:好像大家覺得漫畫編輯比較容易,因為字數少很多,例如文史哲領域可能動輒就數十萬字。

林怡君:也是會有人跟我說,編漫畫字很少吧,好好喔,我就會瞪他們。其實圖像要注重的部分跟文字是不一樣的,如果不處理細部,可能可以很快地完成,因為的確就是字很少。但其實處理圖的細部,特別是漫畫的部分,是非常、非常費工的,要注意很多細節。

主持人:漫畫編輯這個工作好像老闆不用付你很多薪水,因為看漫畫不是一件高興的事嗎?工作就是看漫畫的話,也許應該付錢才對啊!

林怡君:好像是個很夢幻的工作,但其實還滿辛苦的。不管想成為什麼類型書的編輯,漫畫、圖文書或甚至美術書的編輯,文字能力都是不可或缺的。要有足夠的文字能力,需要讀夠多書,但不能只讀漫畫。

➤除了XX以外,漫畫編輯全部都要會!

主持人:那珮珊認為當一個漫畫編輯需要什麼樣的工作技能?你在尋找工作夥伴的時候,會特別注意哪些技能或特質呢?

黃珮珊:我覺得其他的技能應該是跟文字編輯一樣,而跟漫畫有關的技能就在於,能不能看分鏡、看構圖、看圖文的關係,以及怎麼去做圖像的溝通等等,所以需要很多跟圖像或影像相關的訓練。

主持人:關於分鏡,我們可能都看很了多電影,但實際在處理漫畫分鏡,不能只靠看電影的經驗,漫畫分鏡到底是什麼呢?

黃珮珊:分鏡就是漫畫跟所有其他美術不一樣的地方,就是作者到底要怎麼運用格與格、或者是畫面與畫面?也不是一定使用格子,但是要怎麼讓讀者從一格、一格之間理解敘事?

就像電影有電影的敘事,文字有文字的敘事,分鏡其實可以說是漫畫的敘事。所以編輯能夠讀懂分鏡,是非常重要的事情。或許也可以說,其實一個漫畫編輯,需要漫畫家的所有技能,除了畫畫,其他的都要能夠看得懂,才有辦法跟創作者溝通。

主持人:那怎麼樣叫做好的分鏡呢?比如我今天從家裡出門,去搭公車。漫畫家把這段過程畫成漫畫的話,漫畫家應該怎麼處理?

黃珮珊:我想可能10個漫畫家會有10種不同的處理方式,這牽涉到漫畫的類型跟風格。在企劃階段的時候,編輯應該就要跟漫畫家達成共識,是想走什麼樣的風格。

讀者設定也非常重要。是要做比較實驗性的漫畫,沒有很在乎大眾都容易懂?或者這是一部非常大眾的漫畫,期望一般人都能閱讀?這些都是息息相關的。在比較商業的體系裡,可能會希望大家都能看、都容易懂。但是慢工做的書,比較沒有追求商業娛樂跟大眾性,而較為講究個人的風格。

漫畫編輯有個很重要的工作,是在讀者跟作者之間找到平衡。有些東西是作者自己想的,所以他都懂,可以解釋給你聽。編輯就像是第一個讀者,我們看的漫畫很多,會稍微退一步去看:某個地方讀者可能會看不懂,或者某個分鏡可以再更有創意、更有趣一點,這時我們就會去跟作者溝通。

➤比看分鏡更重要的能力

主持人:如果某一頁要改,可是下一頁都已經畫好,那只能改一頁嗎?或是要改好幾頁?

黃珮珊:會盡量在分鏡、草稿圖的時候就做修改。到了完稿的階段,是很花時間,而且是一件不會想重來的事情。所以草稿就是一個溝通跟討論的階段。

主持人:小毛的工作也是同樣的過程嗎?作者先畫草稿,然後再來溝通敘事、風格、分鏡等等?

林怡君:最好是能這樣,可是有時也會遇到不是這樣子的。比如有的人畫到完成了,你覺得好像應該要修改,但他已經完稿了,又畫得很細。

主持人:這時候怎麼辦呢?

林怡君:那就盡力溝通,假如有一些很不OK的狀況,或是希望可以更好的狀況,那還是希望他修改,就看作者願不願意接受,是一個拉鋸的過程啦。

如果作者不願意的話,那編輯就要再權衡,如果不修改的狀況,是不是可接受的。它並不是黑白二分的,比較像是灰階的狀態。

主持人:可能從編輯的角度看,修改的話可能讀者會比較接受,可是書都還沒有出版,沒辦法以還沒有發生的市場狀況來說,如果不怎樣做的話,一定會怎麼樣。作者也可以用同樣的邏輯回應,如果不改的話,可能讀者的接受度更高啊?

林怡君:每個狀況都不太一樣,我們還是希望不管哪一類作品,都可以在故事大綱或分鏡的時候就討論清楚。這時候最容易看到結構性的問題,尤其是新手作者,也許會有一些他並不知道,但需要注意的小地方,可以在這個階段提醒他。

編輯是第一個讀者,也必須當一個專業的讀者。跟編輯合作,就表示這個作者畫的東西要變成一本書了,而書是一個有標價的商品。畫出來的東西,要讓讀者能夠接收得到你想要告訴他的事情,不管那是熱血還是悲傷,是痛苦還是快樂。我覺得編輯就是協助作者,把他想要跟讀者溝通的東西,讓讀者更容易接受。

當然並不是每一本書,百分之百所有人都可以接受。它有各種可能性,我們協助它,如果它要長成一個怪怪的樣子,我覺得還是要指出有問題的地方。

至於在溝通過程中,彼此的拉鋸可以到哪個地步?我覺得就看彼此培養的信賴程度,這也是一個過程。我想珮珊應該也陪同很多作者走過,那中間有很多拉鋸,也許每個編輯都是這樣。

主持人:那珮珊的經驗?

黃珮珊:談到漫畫編輯的工作,大家可能沒有想到,看分鏡的能力不是最重要的,溝通的能力才是。看分鏡當然也很重要,那牽涉到作者的風格、特質,你一定要會看,但是如果你不會溝通就完蛋了。

怎麼溝通,也表現出你會不會看。只是主觀性地看,可能永遠都說服不了你的作者,所以一定要有辦法切換主觀跟客觀,確認哪些應該表達、哪些不應該表達,要如何表達等等。我跟小毛都做編輯很久了,也都需要帶人,我覺得這是最難教的一件事情,也最難判斷新人編輯的部分。

➤編輯品味與判斷力的培養、自我訓練

主持人:剛剛提到的這些技能,也滿不容易培養。編輯也不是生來就會看分鏡,怎麼去培養自己這方面的sense呢?

林怡君:我本來是在報紙當記者,後來被分到副刊去當編輯。我不是那麼文學性、文字型的人,所以一開始還滿驚嚇的。那時候要協助看版,剛開始拿到美編排好的版面,知道有問題,可是不知道要怎麼去跟美編說。

從知道哪裡怪怪的,到可以明確的跟美編溝通到底是哪裡怪怪的、可以往哪個方向修正。我覺得這是一個很難說清楚如何知識化、或可以怎麼培訓的過程。

主持人:真的聽起來滿難,可能自己要想辦法自我訓練?

林怡君:我覺得看的東西要夠多。不只看漫畫,不能只有一個範疇,一定要更多,比如去美術館看展覽。必須要看久了,眼界才會開。

還有能不能夠判斷好跟壞這個sense的培養非常重要。有些東西是好的,可能很受歡迎,但未必是你的菜。你的個人品味也要有,這也是當編輯一個很重要的地方。

主持人:那珮珊怎麼培養和磨練自己?

黃珮珊:我覺得做圖像書的人,可能多少還是有藝術相關的背景,也許是唸藝術的,或是本來就很喜歡藝術,所以看很多的圖像,電影、影視或者美術,建立基本的美感。

溝通、看分鏡這些可以實戰訓練,可能先跟著有經驗的編輯一起做。我的狀況是沒有被人帶過,是自己摸索,但是我以前是讀劇場的。做劇場設計,第一件要做的就是分析劇本。這件事,完全就是我現在編輯工作的第一步:跟作者討論劇本、分析劇本,然後想像這齣戲要怎麼演出,這些角色要怎麼走位、怎麼變化。

在我決定要做漫畫之後,就瘋狂看漫畫。其實在那之前我沒看那麼多漫畫,但當我決定要做的時候,我是帶著分析的角度去看的。

如果有人想做漫畫編輯,我會跟他說,你要帶著分析的眼光去看漫畫,不只是看得很爽、看故事而已。即使是創作者,我也會這樣跟他說。如果我覺得他的分鏡不夠好,我會說:「你現在去找一些漫畫來看,找不同風格的來看,然後帶著分析的眼光去看。」

但有些東西光是想、或只是分析是沒有用的。真的有個計畫去做了,你才會知道難點在哪裡、該怎麼進步。只要一直做,就會進步。所以我覺得我們帶編輯,還是得用很老的方法,就是師父帶徒弟,手把手一起做。

➤發掘漫畫家的心法

主持人:怎樣去發掘一個,你覺得有可能性的作者呢?也許你碰到他的時候,他還沒那麼成熟,要怎麼判斷這個作品值得做?

黃珮珊:慢工大部分出版的都是作者的第一本漫畫單行本,所以其實我們冒了很多險。

但我認為前提是,台灣的漫畫還在發展中,而我又想要做比較新的東西,例如圖像小說,所以我的選擇沒有很多,必須去找到新人,然後一起嘗試。我覺得這是一個平等的事,我在嘗試,他們也在嘗試。

當然會先從他過往的作品去看一下他的技法,再來是我自己獨家的方法:跟作者聊天。剛剛講到工作很大部分是溝通,我也很看重作者的全方位能力。不會只聊作品,會跟他聊天。

主持人:所以聊天也是一個滿重要的能力。小毛也是用聊天法嗎?

林怡君:我會關注一些作者,看他適合什麼形式。比如有些作者可以畫繪本,有些作者可能沒辦法,有些作者就是很適合做漫畫。我會去看他們的技術,看他畫的東西是不是已經到了我覺得可以成書的程度。即使只有IG的圖片,也能看得出來。

我特別喜歡觀察的點是,他有沒有自己的風格跟世界,我覺得這非常重要。不能是「畫得很像某人」,畫得再像也是別人的,要有一定程度的原創性。

主持人:要有自己的世界觀?

林怡君:不一定到世界觀,但可以看得出來他的世界。大家從小的養分有各式各樣,台灣人受日本動漫的影響非常大,的確會看到可能受到誰的影響,但還是可以看得出來,有沒有他自己的東西在長。

我覺得非常重要的是要持續畫,一直畫一直畫,一定會轉變。畫到一定程度之後,有時會看到忽然有個變化,這時候我可能就會聯繫這個作者,跟他說你的新東西很有意思,有時後來就真的成為一本書。

➤如何說服老闆這本可以出

主持人:發掘了作者之後,如果碰到老闆潑冷水說,看不出來這個可以出版?

林怡君:我覺得我現在比較知道怎麼去做了。其實不能滿腔熱血、一意孤行,只覺得這東西就是很棒啊,你們為什麼不相信?我就是要做這個,大家都不懂我!以前也害怕我喜歡的東西不確定市場喜不喜歡,現在滿明確,我覺得好的東西,就知道它是好的,即使最後不是賣得很好。

例如我曾經簽過Laurie Anderson那本《我在洪水中失去的一切》,超棒的書,但它真的很冷門,在台灣也賣得不是很好。它是不是一本好書?它是。所以不管是這本書、或者我選的一些書,我知道它是好東西,我已經不會懷疑這件事情了。

主持人:可能要分出好書跟好賣的書。

林怡君:對,這兩個要分開。就像打牌一樣,要想怎麼去分配,不可能一年做十幾本書,每一本都超冷門、規格又超高,這樣不行。我在提案時,如果做一些印製規格比較高的書,成本的壓力更大,要花很大力氣去說服老闆、同事,甚至讓通路都能相信你。重要的是,不要氣餒。

主持人:珮珊是不是沒有別人要說服,而是別人要來說服你?

黃珮珊:我還是需要說服老闆的,我同時是老闆也是編輯,必須要自我分裂,因為這是兩個不同的位置。站在出版人的角度,要思考的是公司的營運,這本書能不能回本、能不能賺錢。但站在編輯角度,我想推出自己喜歡、對市場有挑戰性的新東西。我一直想嘗試這類作品。

我覺得如果有個老闆說不定還容易一點,因為就是說服別人。但當你自己跟自己fight的時候,身為出版人與編輯之間的拉扯,真的是非常非常困難。

慢工的出版量非常小,一年只做2本書,挑得滿精的。以前一度做到5本,編輯人力不夠,做起來非常累。所以我們現在一年只做2本。當我否定一個提案時,不是說它不好,只是它沒有成為那兩本之一而已。

主持人:兩位做過最大的賭注是什麼,是哪個案子?

林怡君:對我來說,最大的賭注是耐心。例如有的作品,我覺得應該要做,但可能還沒辦法說服老闆或其他人,就會先放著,繼續和作者溝通,等待時機。真的就是需要耐心,等待一個好的時機,讓它以一個最好的完成度,來到市場上跟讀者見面。

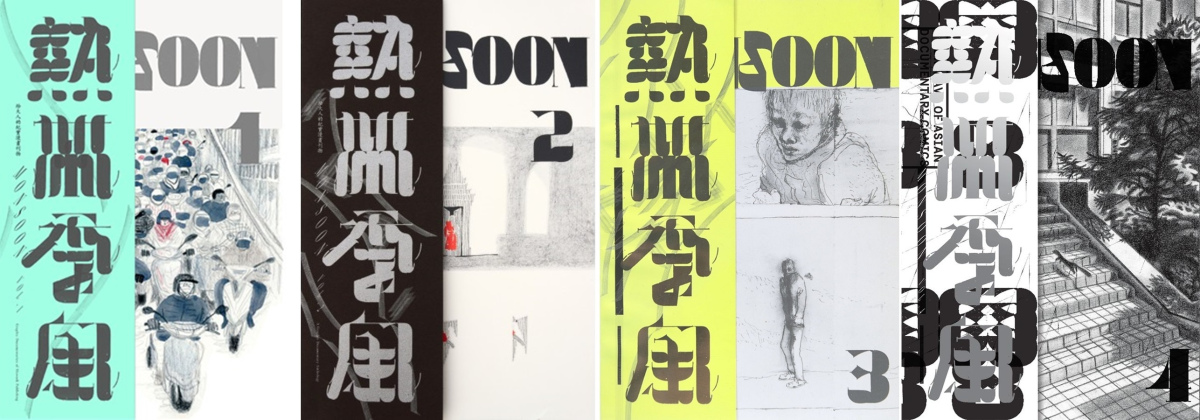

黃珮珊:我有做過一個很大的賭注,就是《熱帶季風》。那時慢工差不多要倒了。我知道最後一搏如果沒成功,就要收掉了,所以那時決定做《熱帶季風》。它的規模其實比前面做的書大非常多。我之前是一年做1本,而且是很薄的書。但到第5年還在做這樣的東西,那就完蛋了。

但《熱帶季風》是個非常燒錢的計畫,那時候決定要做4期,預算是350萬。我不想去借錢,就決定募資。其實也算是借錢,先拿了讀者的錢,那書就要做出來。等於是我人生最大的一個貸款行動,而且一次面對這麼多債主。

當時到處去解釋這個計畫,很少人聽得懂,大家都覺得「這是什麼東西?畫什麼東南亞,這個很難賣……」第一次募資只募到60萬,第二次募到40萬,所以真的是個非常大的賭注。現在回頭看,算是成功了,所以現在還在這裡。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

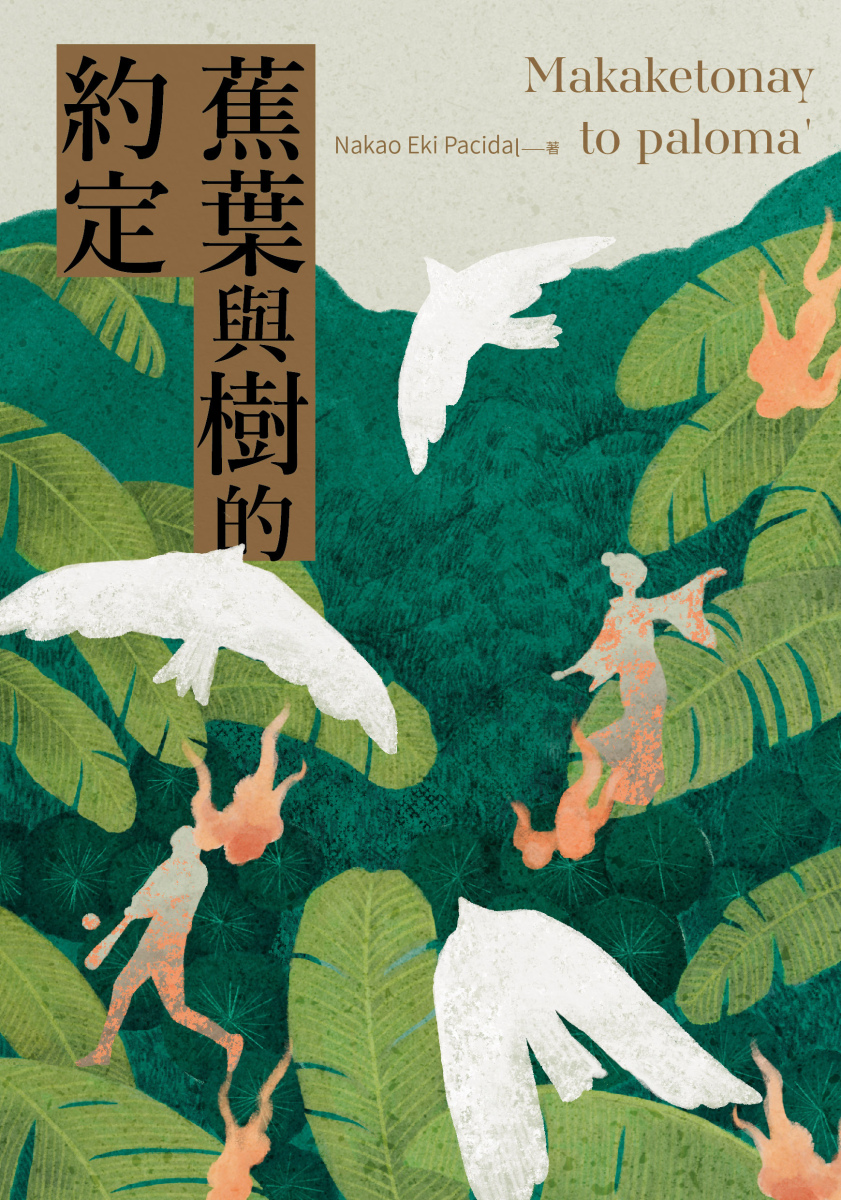

蕉葉與樹的約定

蕉葉與樹的約定

閱讀隨身聽S13E2》台灣漫畫驚艷國際的亮點?有AI後的漫畫產業未來?ft.慢工總編黃珮珊X大塊總編林怡君

漫畫編輯要/會做的事真的很多,讀者的好奇也不少!上一集節目中,透過大塊文化第二編輯室總編林怡君(小毛),與慢工文化總編輯黃珮珊的詳細講述,揭開了一本本漫畫書的生產過程中,編輯扮演的角色、面臨的種種關卡與破解之道。

這一集,兩位總編輯進一步與我們分享與國際市場的互動經驗,台灣漫畫與世界如何彼此驚豔,疫情流行又對全球漫畫產業造成什麼影響?近年AI工具不斷進步,對於創作、編輯乃至於出版可能會有什麼變化呢?節目精彩,請別錯過!

【精華摘要】

➤首爾書展與韓國書市觀察

主持人:兩位前陣子都去了首爾書展,你們的感受與觀察?

林怡君:因為今年主題國是台灣,整個主題館規劃了很多功能、很新,參觀的人也很多。不管是文策院、台灣的同業或作者們,幾乎都是精銳盡出。第一天開幕就覺得像台北書展,平常遇不到的人都在那裡遇到了。

黃珮珊:我是第3次去首爾書展。其實漫畫在韓國是非常難做的,我前兩次去就已經明白這點。這次會再去,因為台灣是主題國,想藉著大家都來關注台灣館的情況下,再試一次,看能不能有些成果。

主持人:難做是指很難授權到韓國?

黃珮珊:對,因為韓國的webtoon非常發達,韓國書市的外譯書也不多。我第二次去時聚焦在談版權,約了很多會議,了解到他們沒有打算出圖像小說,圖像小說在韓國非常難賣。

其實韓國的漫畫、圖像小說市場跟台灣很像,大部分的作品是靠補助支援。我知道這樣的市場能談成的不多,所以這次去的目的是認識更多創作者與產業工作者。大家都在做類似的事情,能從他們身上學到一些經驗。

林怡君:我們談了滿多版權,賣出跟引進都有談。的確可以感受到,談繪本比談漫畫容易。在現場看到很多圖像、影像或繪本類的攤位,但漫畫其實不多。

➤在大出版社還是小出版社好?

主持人:小毛都是在比較中、大型的出版社,你會羨慕像珮珊這樣獨立出版嗎?好像組織比較單純,要說服的難關也會比較少一點?

林怡君:我覺得是不同的難題,也跟個性有關。因為我一開始就是在比較大型的出版社做書,有很多部門的同事一起合作。我會選擇進大塊,滿大的原因是因為有非常好的印務,有一些其他的事務,也可以跟同事合作。比如說做翻譯書,必須要出得起一定成本,以及中大型出版社(尤其是有好的名聲和口碑的),比較容易爭取到授權。如果老闆願意支持你,就更有機會。

主持人:那珮珊在做比較大的案子的時候,會不會覺得如果是在一個中大型的機構裡,就不需要面對這麼多困難?

黃珮珊:我常常在快要放棄的時候,就會想:「要不要進大公司?要不要把慢工賣了?」獨立出版真的很辛苦。我非常想做翻譯書,但是沒有錢,做翻譯書必須能靠國內市場賺錢。自製書如果國內賣得不好,只要賣出兩、三個國外版權就回本了。所以各有利弊。

畢竟台灣是最主要的市場,還是很希望好的作品能成為讀者跟創作者的養分。但我沒時間、也沒錢去出,所以我後來找到的方法,就是把好作品介紹給同業去出。

但是進入中、大型出版社,對我來說還是太多限制,我已經自由慣了。

主持人:在現在多變的環境裡,獨立出版跟非獨立出版不見得那麼涇渭分明,說不定有些空間可以發展新的合作方案?

➤國際交流大開眼界,台灣漫畫驚豔世界

主持人:珮珊近年參與其他國際漫畫節的情況?

黃珮珊:其實我有兩個不同的身分。過去幾年,我有時也代表台灣館介紹台灣漫畫,不只是推薦慢工的作品,還要推薦所有其他台灣的漫畫。在這種情況下,大家會把我當成類似版權代理人來看待。

另外一個身分,是以慢工編輯的身分去推薦慢工的作品。我覺得,國外看待台灣漫畫,都還滿驚奇。台灣漫畫結合日本與歐洲風格這件事,是很清楚的路線,讓海外的出版社或編輯也覺得很有趣。

他們常常第一個問題是問:「台灣漫畫是左翻還是右翻?」我回答說:「左翻的也有,右翻的也有。」他們就會覺得,怎麼會這樣?我才發現,原來我們同時吸收歐洲和日本養分,是一件滿特別的事情。

主持人:但是我們好像都很習慣了。

黃珮珊:是,對我們來說,這就是一件很普通的事情,根本沒有人會去問怎麼左翻右翻。左翻的書可以看,右翻的書也可以看。我們的文字書也是有直書、有橫書。

如果我只有推慢工的書,我可能不會有這樣的覺察。在推廣整個台灣漫畫的時候,讓我看到比較全貌的東西。平常並沒有把台灣市場所有的漫畫全部都看完,可是代表台灣館當版權人員的時候,就必須做這樣的事。

因為時間有限,我還是比較喜歡只代表慢工出去,也可以很清楚地介紹作品。我滿驚訝國外編輯其實都覺得我們的作品品質非常高。海外版權賣得好,讓我的心比較定一點。圖像書在台灣真的非常難賣,做了超過10年,銷售還是一般般。雖然得了很多獎,但要生存下去、提高作者的勞動條件,都非常不容易。所以,海外的肯定對我們來說非常重要。不只是心理上的支持,也是很大一塊經濟來源。

主持人:你接觸到的國外漫畫編輯,怎麼看待台灣的漫畫?

黃珮珊:他們覺得台灣創作者非常大膽,比如說性別議題,在漫畫裡面非常突出。他們也很驚訝,我們在裸露方面非常大膽。甚至那些我們以為很開放的國家,像法國或義大利,也覺得我們怎麼會有這麼多大膽的鏡頭?我才知道原來在歐洲,他們是把情色漫畫跟一般漫畫區分開來,可是在台灣沒有這樣的區分。

在出版品規格上,歐洲其實也是有各式各樣的限制,他們會覺得超過了規格,就不能出。我覺得那些都是市場的反應,或是分類造成的規範。這些規範會回到編輯、再回到創作者身上。

可是台灣比較沒有這樣的規範,或者沒有這麼多市場的習慣,我們的市場還很新。例如我得到很多回饋意見是,他們覺得台灣漫畫的創作者,技術成熟到跟日本的創作者一樣,可是我們又更好溝通,而且故事內容還是不太一樣。所以當他們想要這樣的風格,但又希望來自不同國家的時候,他們就會來找台灣。

主持人:那小毛的國際交流、版權銷售經驗呢?

林怡君:海外版權銷售這幾年大家覺得很蓬勃發展,但這是因為前面已經做了很多的準備了。

現在台灣的創作者不論偏歐美或日系的都有,我覺得可能跟2012年開始參與安古蘭漫畫節有點關係。台灣每年都會遴選創作者去參加,如果入選,譬如星宿獎或數位漫畫獎,就可以得到補助。即使你沒有作品在那邊販售,也是一個非常大的刺激跟開眼界。很多創作者都說,因為大家從小熟悉的都是日本動漫,去到安古蘭,看到的是完全不一樣的東西。

➤海外版權銷售訣竅

林怡君:疫情之後,我覺得台灣漫畫是有得到疫情紅利的。

主持人:怎麼說?

林怡君:疫情期間,大家都關在家裡看串流平台影片,像Netflix上有非常多日本動畫。這些作品結束得很快,但會培養大量粉絲,這是全球性的現象。

之前歐洲比較願意接受亞洲漫畫的主要是法國,其他國家、甚至英美是很難進去的。可是疫情之後,大家迷上動畫,再回到原著小說,所以日漫在全球大爆發,想做日漫的出版社變多了。

但有些出版社不一定夠多錢,就會從其他相關作品下手。我覺得台漫其實累積了很多,我們不僅讀得多,畫得也多,要跟其他國家比,我們真的不輸。他們意外發現,台灣漫畫裡頭,有好多是可以接受的Manga style,故事又不一樣,而且通常是短篇,所以疫情期間台漫的版權銷售量變多了。

主持人:所以我們這個國際版權的榮景,首先是長期累積的結果,然後在過程裡,疫情看起來也有正面的影響。

林怡君:還要補充一個,其實漫畫獎勵金(或早期的漫畫輔導金)也有很大幫助。我們去漫畫節的版權人員不是只推銷一家作品,而是要端出各種好菜讓人家買。可是那時發現,台灣好的長篇漫畫不夠,而且每年都參加,總不能年年端一樣的東西。後來有了獎勵金,可以讓創作者比較安心,願意畫長篇,有兩年的時間去累積一本作品。這幾年就看到效果,這對作者、出版社來說都好。幫助作者好好地去把一個長篇作品孵出來,也讓我們去參加漫畫節時,真的有好作品可以端出去。

主持人:所以珮珊也有感受到疫情紅利嗎?

黃珮珊:疫情紅利還好,我倒是沒有。我們做的是圖像小說,和日本漫畫比較沒關係。

主持人:圖像小說有一部分是非虛構的,創作內容的虛構跟非虛構,在版權銷售的影響?

黃珮珊:對,圖像小說有很大部分是非虛構。我們的出版主打非虛構類別,我找海外出版社的時候會直接看,有些出版社關注政治與社會議題,有些偏向生活散文,所以我能很明確挑出可能會買作品的出版社。

➤AI對創作者與編輯的影響

主持人:現在討論很多關於AI的應用,對於創作者或對出版者會有什麼影響,或已經有什麼影響?它可以讓畫畫變得更方便嗎?

林怡君:我有作者在構想圖面的時候需要某個具體的城市背景,要買圖庫來參考,在買之前,可以透過AI協助,就先知道如果買一張照片下來,可以做成什麼樣?或者透過AI的協助,預先做演練。目前遇到的情況大概是這樣。

不過我覺得現在AI做的圖還是不能直接用,譬如最近的宮崎駿風格,看到有點膩。如果哪一天,連我們覺得很奇怪的畫風AI都能畫出來,那真的會有滿大的影響。但目前來說,還是要用自己的風格創作,不管是手繪或電繪,得自己畫出來。

圖像上,比如周見信在創作新書《案渡卷河》時也有跟AI互動,但不是直接使用AI圖像,只是看看AI會怎麼想,如果AI給他一些意想不到的回應,就拿來當參考。但所有的圖還是自己畫的。

主持人:所以AI繼續發展下去,兩位覺得身為漫畫編輯,未來要怎麼樣找到自己的定位?

林怡君:雖然現在很多討論說AI很方便,但如果什麼都丟給AI,一來你會變笨,二來你產出的東西其實也是不OK的。

例如怎麼累積自己的sense和眼光,AI沒辦法給你這個啊,必須要你給它input,它才能產出你要的東西。但你到底要給它什麼input?AI可能會變成一個非常強而有力的工具,但要怎麼用它,我覺得還是在於人本身。

而且我覺得AI越發達,實際面對面的需求或許反而會越強烈。也許它會促進另一個方向的蓬勃發展,比如大家會非常熱衷去看原畫展,原畫價格可能會飆高,或者作者的簽名、現場畫等等。

主持人:是,追求更稀有的東西。那珮珊的看法呢?

黃珮珊:其實我對未來還滿焦慮的。我覺得時代變化太快,而且是越來越快。以前可能10年一個變化,然後5年,現在變成2年、1年,甚至感覺一年內會有兩、三個變化。比如去年AI的來臨,跳得非常非常快。

我有追不上時代的焦慮,雖然我覺得內容編輯的工作是永遠需要人做的,不論它是紙本、線上,或未來可能更虛擬,我認為編輯還滿難被AI取代的。可能助理或創作者會先被取代,但最後還是需要一個編輯。

所以我擔心的不是自己的工作,而是我是一個老派的人,我們喜歡做的內容,或是做內容的方式,其實都是非常傳統的。到底能不能跟上這樣速度的變化?而且一直用AI的話,大家可能會變笨。我也不知道要怎麼跟很笨的讀者溝通。

主持人:大家一起變笨……

黃珮珊:我覺得紙本書有可能會變成相對珍貴的東西。也許會變得像古代一樣,是特權階級的人才能看的。同樣的,如果印量越來越少,就會越來越貴,能消費它的人也會變得越來越高端。我可能也不想要跟太笨的人對話,那我就只好跟剩下的那群人對話,我覺得很有可能會變這樣。

但或許未來是沒辦法想像的,所以,只能趁時代還沒變得太瘋狂的時候,先把自己想做的東西趕快做出來。

林怡君:鼓勵……很難說。我想引用《東京日日3》裡寫的「喜歡漫畫、又能成為漫畫編輯的,真的是一小撮人。」我覺得那是一個緣分。真的想成為漫畫編輯的話可以試試看,能夠做到自己很喜歡的作品,不管是翻譯的,或是自製的,滿足感都會非常高。

黃珮珊:如果聽完這些可怕的事情,還是覺得有興趣,那你們就快來吧!●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量