話題》莫言晚期風格的開始:王德威談《晚熟的人》

2012年莫言獲得諾貝爾文學獎,成為當代中國文學的大事。自從改革開放以來,「諾貝爾」一直是文壇甚至社會念茲在茲的圖騰,莫言獲獎,儼然完成了全民心願。

莫言崛起於1980年代的尋根、先鋒運動。他的小說從《紅高粱家族》(1988)、《酒國》(1993)、《豐乳肥臀》(1996)到《檀香刑》(2001)、《生死疲勞》(2006)、《蛙》(2009)等,多以故鄉山東高密為背景,狀寫一次又一次奉「現代」、「革命」、「國家」之名的歷史風暴中,凡夫俗婦的困境與掙扎,屈辱與反抗。他的敘事雜糅傳統說故事人的世故、現代鄉土文學情懷、以及拉美魔幻現實小說的奇思妙想,不僅顛覆了社會主義八股,也突出文學眾聲喧譁的力量;榮獲大獎,可謂實至名歸。

但諾貝爾獎也可能是不可承受之重的榮譽。莫言得獎後各種褒貶紛至沓來,謂之為國爭光者有之,名過其實者有之,遑論種種藉機攀比附會的怪現狀。面對這些得獎後遺症,莫言緘默以對,一如他的筆名——莫言——所示。與此同時,更令讀者關心的是他創作的持續力。莫言如何證明自己?是否有所突破?都是想當然爾的話題。

《晚熟的人》是莫言得獎後首部結集出版的短篇小說集。12篇作品或寫成於2012年得獎前,或為新近完成,合而成書,很可以一窺莫言8年間的變與不變。莫言作品向來大開大闔,篇幅越長,越能顯現他那種妙想天開、兼容並蓄的氣魄。在新作中,他似乎有意擺脫這些特色,風格轉為內斂,時而懷舊,時而嘲諷,顯露一種若有所思的節制。短篇的形式也不容許過分複雜的情節和人物發展。

對莫言的粉絲而言,《晚熟的人》乍看未必是驚豔之作。寫過各種題材,如今作家頗有返璞歸真的姿態;在盛名之下創作,想來也有不得不然的理由。但仔細閱讀各篇作品,我們仍然可以看出他的企圖,甚至會心一笑。關鍵之一,正是書名《晚熟的人》。

* * *

相對於「早熟」,「晚熟」之於莫言有著複雜的意味:既可能是大器晚成、後勁十足,也可能是後知後覺、恍然大悟,甚至不計一切、後發制人。無論如何,「早」、「晚」之間出現的時間落差,使得和諧社會的順時鐘不再可靠。而在政治人類學的詞典裡,「生」、「熟」之間的學問大矣。一回生、兩回熟,熟能生巧,熟門熟路,熟極而爛。「熟」是文明的現狀,也是生存之道。從「晚」與「熟」意義各種可能的排列組合裡,莫言觀察當代中國形形色色的現象,也思索後社會主義本身是否也是晚熟症候群的一端。

《晚熟的人》基本圍繞兩類題材展開:一類關於莫言近年返鄉、重新認識當年人事風貌;一類關於莫言對文壇眾生——包括自己身為「作家」——的觀察。這兩類題材的交集恰恰在於他對「晚熟」這一關鍵詞的體會。藉著回顧自己來時之路,不論是困窘的童年生活,或者是進入文壇後的是是非非,作家與其說有了恍若隔世的感嘆,不如說忙不迭的跟上時代,辯證「生」、「熟」,甚至不無「起了個大早,趕了個晚集」的困惑。

還鄉小說是鄉土文學的大宗,可以回溯至魯迅的〈故鄉〉,莫言成名作如〈白狗鞦韆架〉等也循此方向展開。遊子重返故里,回顧童年往事,體認城鄉差異,感嘆時移事往,這些都是我們熟悉的主題。然而莫言新作裡的返鄉之行證明這套公式已經過時。〈地主的眼神〉裡的老地主,經過無數清算和運動,竟熬到壽終正寢,在村人圍觀中風光入葬。〈鬥士〉的無賴受盡村人羞辱,以他的後半生貫徹毛主席「階級鬥爭」;「他的仇人們,死的死,走的走,病的病,似乎他是一個笑到最後的勝利者,一個眥睚必報的兇殘的弱者。」〈天下太平〉裡的農村早已經成為環境污染的淵藪,腫瘤的魚、變態的鱉、各懷鬼胎的村人,共同活出一個太平盛世。〈等待摩西〉裡的紅小兵文革中狠批他篤信基督的祖父,30年後自己成了狂熱基督徒,並以此行走江湖。命運的輪盤嘩嘩的轉著,負負得正,一切 「都是歷史的誤會」。

更突出的是〈紅唇綠嘴〉、〈晚熟的人〉。前者寫莫言的一個小學女同學多年屢仆屢起,進化成家鄉網路時代的恐怖分子,以五個手機、兩個公眾號買賣謠言,操弄民意。她食髓知味,儼然以莫言經紀人自居。「在網絡上不能講仁義道德,越無恥越狠毒越好!網路真他娘的好啊!」後者寫莫言的一個鄰居同樣歷經革命洗禮,新時期搖身一變成為地方名流,藉著莫言獲獎牟利斂財。小說高潮,莫言看著《紅高粱》景區愛國狗血擂台賽,被操弄的懷疑自己身在何方。

莫言在這兩篇作品中都以第一人稱出現,看著家鄉巨大變化,嘖嘖稱奇。魯迅式的故鄉憂鬱症早已過時。新時代的鄉親父老耳聰目明,何其機靈;他們不需要莫言之輩的同情或矯情。他們猶如〈天下太平〉中基因突變的魚鱉,已經成為一個新品種。套句《白毛女》的名句,舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人—果如此,後社會主義社會又把人變成了什麼?

晚熟和早熟差別何在?「有的人,小時膽小,後來膽子越來越大」;「有的人,少時膽大,長大後膽越來越小。」莫言的鄰居如此解釋著。換句話說,小時了了,大未必佳;不,龜兔賽跑,後來居上。只是這樣的「晚熟」充滿鋌而走險的投機,無所顧忌的盲動,還有,完全扭曲的正義邏輯。20世紀的革命、啟蒙運動不乏路線之爭,畢竟有起承轉合的線索。莫言早期《紅高粱家族》、《酒國》拆解卻仍依違歷史大敘事,即使中期《生死疲勞》和《蛙》退一步以輪迴想像作為現實的解脫,也還投射某種因果秩序。《晚熟的人》中的各色人等趕上了(革命)歷史末班車,卻要後發先至,昨是今非:「我們晚熟的人,要用一年的時間幹出那些早熟者十年的業績。」在這裡,時間成為競技場,一萬年太久,只爭朝夕。先來或後到無關宏旨,重要的是迎頭趕上,創造「業績」。

「晚熟」徵侯不僅發生在鄉村,早已蔓延成社會的感覺結構。莫言暗示他所置身的文藝界就不乏是類人等。〈表弟葉賽寧〉、〈詩人普希金〉裡,泛泛之輩無才無德,卻能無孔不入,而莫言自己往往成為他們利用或攻擊的對象。〈賊指花〉是篇具有神祕色彩的作品,圍繞一群文壇男女的小奸小詐,而故事核心居然指向偷——偷竊與偷情。所謂文學在此有如障眼法,混淆了生活與創作。這篇作品相當生動,有如莫言與文藝圈牛鬼蛇神交遊多年後的心得報告。而小說最後指向敘事者莫言也有自欺欺人之嫌,不可盡信。這當然充滿後設趣味了。

這神奇的「晚熟」效應讓文學和農村——或整個社會——產生不可思議的連鎖。在〈地主的眼神〉裡,小學三年級的莫言據說因一篇作文〈地主的眼神〉「轟動全縣」,也坐實了那位地主的罪狀。「從此以後,我就明白了,寫作文可以虛構,而且也明白了,作文中的人物與現實中人物的關係。」莫言其實是「早熟」的,但幾十年後他才明白,自己熟成的速度未免過於緩慢。〈紅唇綠嘴〉和〈晚熟的人〉裡,莫言衣錦還鄉,驚覺鄉人早已經把握時機,將他虛構的世界還原為歷史旅遊景點,大發利市。「假作真時真亦假」,人人都能無中生有,大做文章,人人都是文學好手。莫言所能做的,無非是戲上加戲,扮演好名作家「莫言」的角色。

* * *

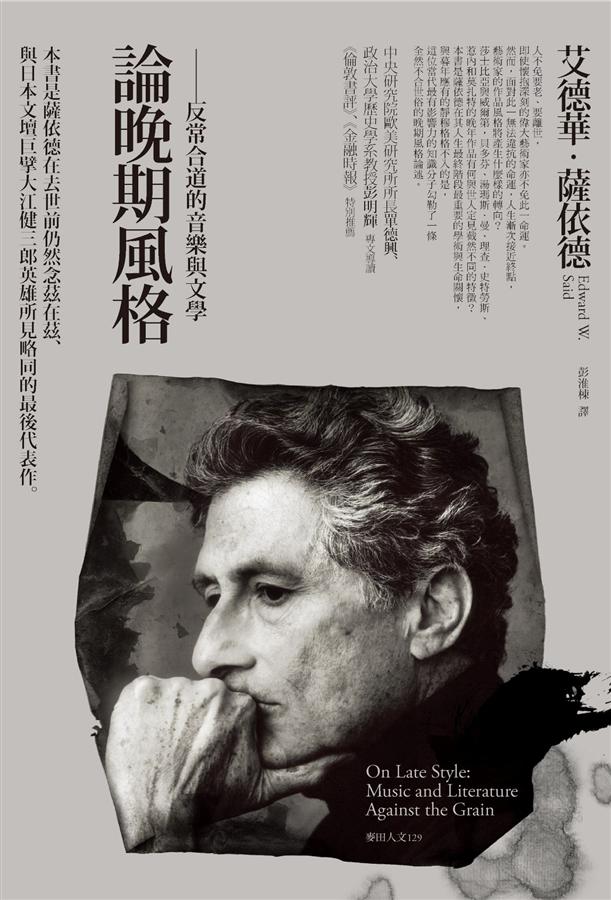

「晚熟」一詞讓我們聯想到當代文學理論的關鍵詞「晚期風格」。薩依德(Edward Said,1935-2003)在《論晚期風格:反常合道的音樂與文學》縱觀近現代西方文學與音樂大家的晚年作品,注意到一種特殊風格。[1] 一般以為歲月與經驗賦予大師一種「和諧與寧靜」。或與人生難題和解,或成就圓融的智慧。但在貝多芬、史特勞斯等例子裡,晚期風格不僅不見圓融與和解,反而呈現矛盾、孤僻,甚至自我放逐的傾向。這是薩依德所謂逆向反常(against the grain)的創作。在此,時間發生錯置:創作者越過生命頂點,感受到時不我予,反而有了特立獨行、自甘異化的衝動。晚期風格每每引人側目,但在晦澀甚至古怪的作品中,我們感受到藝術家放出奇招,彷彿與時間的必然性相抗衡。

「晚熟」一詞讓我們聯想到當代文學理論的關鍵詞「晚期風格」。薩依德(Edward Said,1935-2003)在《論晚期風格:反常合道的音樂與文學》縱觀近現代西方文學與音樂大家的晚年作品,注意到一種特殊風格。[1] 一般以為歲月與經驗賦予大師一種「和諧與寧靜」。或與人生難題和解,或成就圓融的智慧。但在貝多芬、史特勞斯等例子裡,晚期風格不僅不見圓融與和解,反而呈現矛盾、孤僻,甚至自我放逐的傾向。這是薩依德所謂逆向反常(against the grain)的創作。在此,時間發生錯置:創作者越過生命頂點,感受到時不我予,反而有了特立獨行、自甘異化的衝動。晚期風格每每引人側目,但在晦澀甚至古怪的作品中,我們感受到藝術家放出奇招,彷彿與時間的必然性相抗衡。

我們無須套用理論為莫言的新作強作解人。但就著薩依德所定義的「晚期風格」,我們仍可探問在莫言創作歷程中,《晚熟的人》所顯示的轉折意義:它是初老的莫言重新出發的嘗試麼?果如此,他如何展現不同以往的「晚期風格」?他在評價當代社會晚熟症候群的同時,如何為自己的創作定位?所謂「晚熟」是飽識時務,是隨波逐流,還是從心所欲——「必」逾矩?

為這些問題定調或提供答案也許言之過早,因為我們期待莫言的創作還有很長的路要走。即使如此,《晚熟的人》顯示莫言對時間的技術或幻術不能無感。他對「晚熟」或「過熟」不以為然,但也不得不承認,那是當下中國的處境。在社會主義的大機器裡,人人操作進退之道,不論「早」、「晚」,必須爛熟於心,莫言期待從回憶中找尋那些原初(卻也可能早夭)的生命,那些「生」的或「半生不熟」的人和事,從中投射現實的對照。

或許這是莫言對「晚期風格」的試探?因為客觀環境的限制,《晚熟的人》盡量不碰政治,就算揭露社會問題,也缺乏追根究底的銳氣,而代之以嘲諷,對照,或回憶。讀者或謂莫言筆下避重就輕,但他別有所見[2]:

一個作家,一輩子只能幹一件事:把自己的血肉,連同自己的靈魂,轉移到自己的作品中去。我在寫作,早期是向外看,對罪惡的抨擊多一些,更多想到的是外部強加的痛苦,想到自己怎麼受社會的擠壓和別人的傷害。慢慢就向內寫了,寫內心深處的惡,儘管沒有釋放出來。

換句話說,主義和教條以外,莫言更關心的是根本的人間倫理。革命的狂飆幾番起落,古老的話題依然打動我們:什麼是虛飾與真實,邪惡與寬容,意圖與責任,暴虐與慈悲?當然更尖銳的潛台詞是,如果社會主義多少年來號稱改天換地,創造了美麗新世界,何以這些話題永劫回歸,歷久而彌新?

《晚熟的人》中諸作提醒我們,性善或性惡俱分進化,莫衷一是。這使得莫言的批判立場變得猶疑,甚至及於自身。最好的例子是〈紅唇綠嘴〉。莫言對家鄉的那個女網紅充滿無奈:「她的智商很高,她的知識面很廣,但她為什麼連一點自知之明都沒有呢?我想,真正可怕的壞人還不是那些知道自己壞的人,而是那些不知道自己懷,反而認為自己很正確很好的人,他永遠都認為別人欠他的。」然而,當他回憶這個女性當年所遭遇的意外屈辱,以及事後她歇斯底里的報復,他網開一面,承認生命無可言說的黑洞。

莫言曾經寫道,「只有正視人類之惡,只有認識到自我之醜,只有描寫了人類不可克服的弱點和病態人格導致的悲慘命運」,才能真正產生「大悲憫」。(莫言《生死疲勞》)誠哉斯言。但實踐這樣的表述,談何容易?人心惟危,道心惟微—不論是什麼道,什麼主義。只有對生命的複雜性有了敬畏之心,文學的複雜性於焉展開。

這讓我們再思《晚熟的人》中篇幅最長的〈火把與口哨〉。小說中,莫言仍然以第一人稱記敘少年所見的一樁婚姻故事,以及一場人狼大戰的傳奇。故事中的男女因為吹口哨相愛成親,日後丈夫因礦難驟逝,一家四口的生活因而崩坍。悲劇卻剛開始。他們的孩子一個為狼所噬,一個中毒而死。至此,我們的女主人公幾乎重複著魯迅〈祝福〉中祥林嫂的命運,但事實不然。她燃起火把,直奔狼窟,殺死母狼和嗷嗷待哺的狼崽,自己也力盡心碎而亡。

與〈紅唇綠嘴〉開場背景相似,〈火把與口哨〉寫的也是一段文革中期的往事。但莫言所要探討的惡與傷害不僅來自人與人間瘋狂的鬥爭,更來自天地不仁的兇險。故事中的平凡人家一夕間毀滅,令人無言以對。多少年後莫言回顧往事,卻另有發現。時代是這樣紛亂無明,生命何其脆弱。那四口之家剎那間崩塌,徒留淒厲的口哨聲縈繞鄉村。但—比起50年前無限上綱的革命叫囂,50年後呶呶不休的「紅唇綠嘴」,「火把與口哨」反而留下一些純粹的、有如寓言的東西,讓我們反思卑微與執著,惡與悲憫的本質,而不禁心有戚戚焉。

這也是遲來的體悟吧。以此,莫言賦予「晚熟」一層相對積極的定義。晚熟是時間的考驗,你我不免,只怕熟斯爛矣,失去本心。經過大風大浪,作家看盡一切。傳奇不奇,他要書寫平常裡的不堪,也要記錄那屈辱裡的高潔。晚熟的作家冷眼觀世,心照不宣,但更可以自行其是,笑罵由人。在這一轉折點上,莫言開始實驗他的「晚期風格」。●

|

|

|

作者簡介:莫言 自20世紀80年代起,莫言創作了大量極具分量的文學作品,在國內外影響廣泛,深受讀者喜愛。1985年,他以《透明的紅蘿蔔》一書橫空出世,次年更創作出《紅高粱》,給文壇帶來了極大的震撼。此後,他又相繼推出《酒國》、《豐乳肥臀》、《檀香刑》、《生死疲勞》、《蛙》等小說以及《霸王別姬》、《我們的荊軻》等戲劇力作,展示出充沛的創造力。迄今為止,他已經創作了11部長篇小說,25部中篇小說,80餘部短篇小說,3部話劇,2部戲曲,5部電影劇本,電視劇劇本50集,並有散文雜文多篇。他的作品已被翻譯成五十餘種語言,二百多個外文版本。 |

東亞書房》搞笑藝人田中光作品《內褲先生》獲日本繪本獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

《蝮蛇三代記》講述日本戰國時代有「美濃蝮蛇」之稱的齋藤道,從一介僧侶到賣油商、接而成為竊國梟雄三的傳奇歷史。近年關於道三的研究,多認為美濃國竊國行動是由法蓮房長井新左衛門及道三親子二代共同完成。《蝮蛇三代記》加入第三代義龍的核心角色,提出顛覆主流說法的嶄新詮釋。

坂上的《拙侍》則以明治時期為舞台,描寫明治維新後家族沒落的年輕人錬一郎的成長故事。家道中落後仍謹守士族驕傲的錬一郎,常以棍棒模擬劍術,被周圍眾人戲稱為「笨拙武士」。1877年西南戰爭爆發時,軍官將前士族徵召入伍,想靠著武功出人頭地的錬一郎志願從軍,卻被分派到由料理達人、前銀行員、混混及賊軍出身者等烏合之眾組成的部隊中。坂上透過綿密的時代考證及大膽的故事線,呈現新舊交替的時代洪流中,試圖逆流而上的青年們燦爛的身影。

【業界新聞】

【作家動態】

半澤在某個意外的場合,被一幅畫勾起了的注意,畫面上赫然是當代藝術界寵兒仁科讓的代表意象「丑角與小丑」。科技業大廠胡狼意圖收購資金困難的老字號美術出版社仙波工藝社,分店長淺野與副分店長江島無視半澤反對一意促成收購,商業決策背後似乎隱藏著不為人知的內幕。諷刺感滿溢的丑角以及帶著悲憫微笑的小丑之畫,似乎向半澤訴說著什麼祕密。池井戶透過藏於名畫背後的融資之謎,再次為讀者帶來充滿熱血與爽快感的商戰傑作。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量