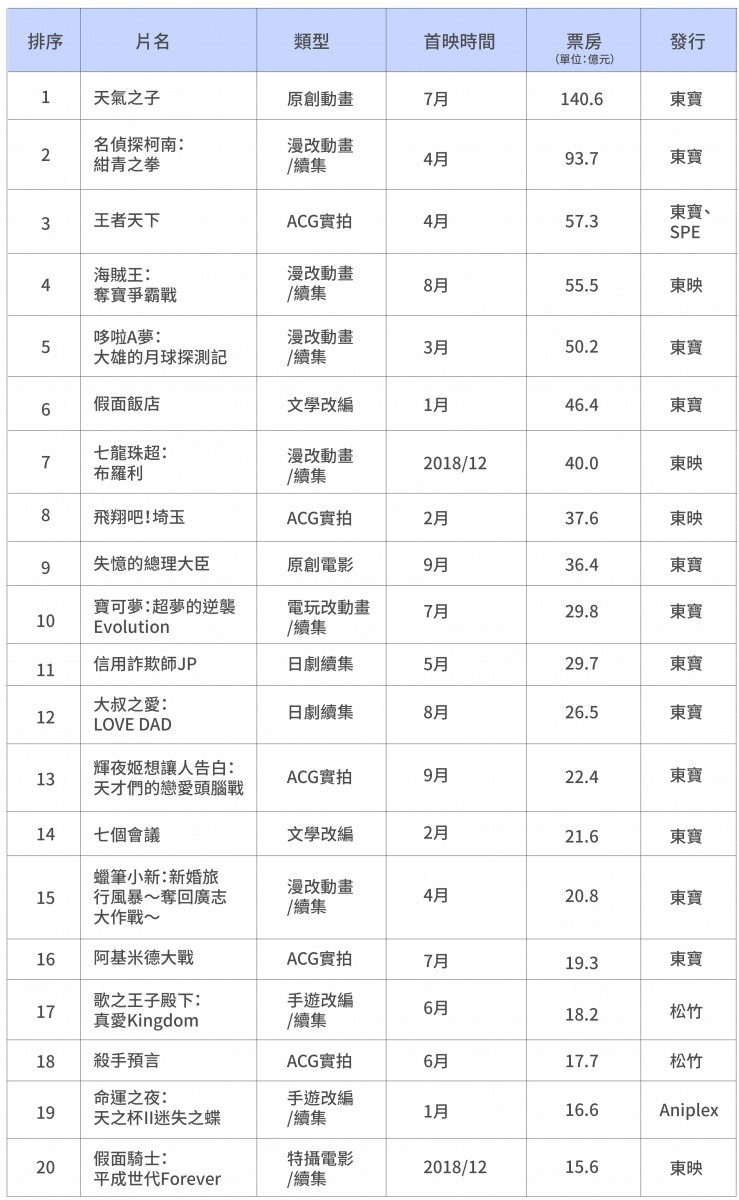

日本IP跨域經營術4》製作委員會模式的優劣面面觀

早期的影像作品多為獨資製作,若不幸碰上票房不佳、收視率不振,幾千萬甚至幾億日圓的成本無法回收,製作公司往往只有宣告破產一途。一般而言,企業在投入新事業時,一定會評估投資報酬率。日本在製作動漫、電影、電視節目、舞台劇、音樂劇等影視作品的過程中,逐漸發展出「製作委員會」的模式,透過多家企業參與,達到快速集資並分散風險的合作型態,共同完成獲利的目標。

➤日本製作委員會模式起源:吉卜力工作室

1984年《風之谷》獲得巨大成功,使製作委員會成為動漫電影的重要模範。吉卜力工作室製作業務部部長野中晉輔2018年應金馬獎之邀訪台時,便曾提過這段往事。日本對IP的重視眾所周知,動畫電影在製作前如希望獲得重視,首先原著必須有一定的銷售量。宮崎駿在動畫開拍前,先在德間書店發行的動畫雜誌《Animage》連載《風之谷》漫畫,其後德間書店也擔任動畫的發行單位。在此之前,由出版社擔當影片發行的重任是極為罕見的,因為此模式的成功,1985年吉卜力工作室隨之創辦。

優良的動畫需要鉅額的資金,以《魔法少女》為例,投資金額高達23.5億日圓。野中晉輔提到:「吉卜力聯合了日本電視台、電通廣告公司、博報堂、日本迪士尼、三菱商事,以及電影發行公司東寶等跨業種的公司合資製作電影。除了資金外,吉卜力也仰賴這些公司所具備的媒體來協助電影宣傳。我平常的工作也包括和這些公司接洽及制訂合約。其中電通和博報堂是日本兩大廣告公司,鮮少一起合作,與吉卜力的合作是極為罕見的例子,這是因為德間書店的社長德間康快發揮了他在政經界很大的影響力。」

一般參與製作委員會的企業大體不出以下幾類:電視台、電影製作公司、動畫製作公司、廣告代理公司、出版社、報社、唱片公司、影像製作公司、演藝經紀公司、電信通訊公司、玩具製造商、網路公司等。每部動畫的製作委員會,會由一間公司握有主導權,尋找有意願投資的企業加入集資。若募資不利,主導公司需要補齊不足的資金。

隨著科技進展,視聽管道日益多樣化,衛星放送、出租錄影帶、有線電視、網際網路、DVD藍光、串流平台等等陸續成為觸及消費者的一環,此外還有與電視台或電影院協議播放權、和通路談上架費、和網路公司協議版權等等業務,繁複的工作,早已不是單一製作單位可以承擔。

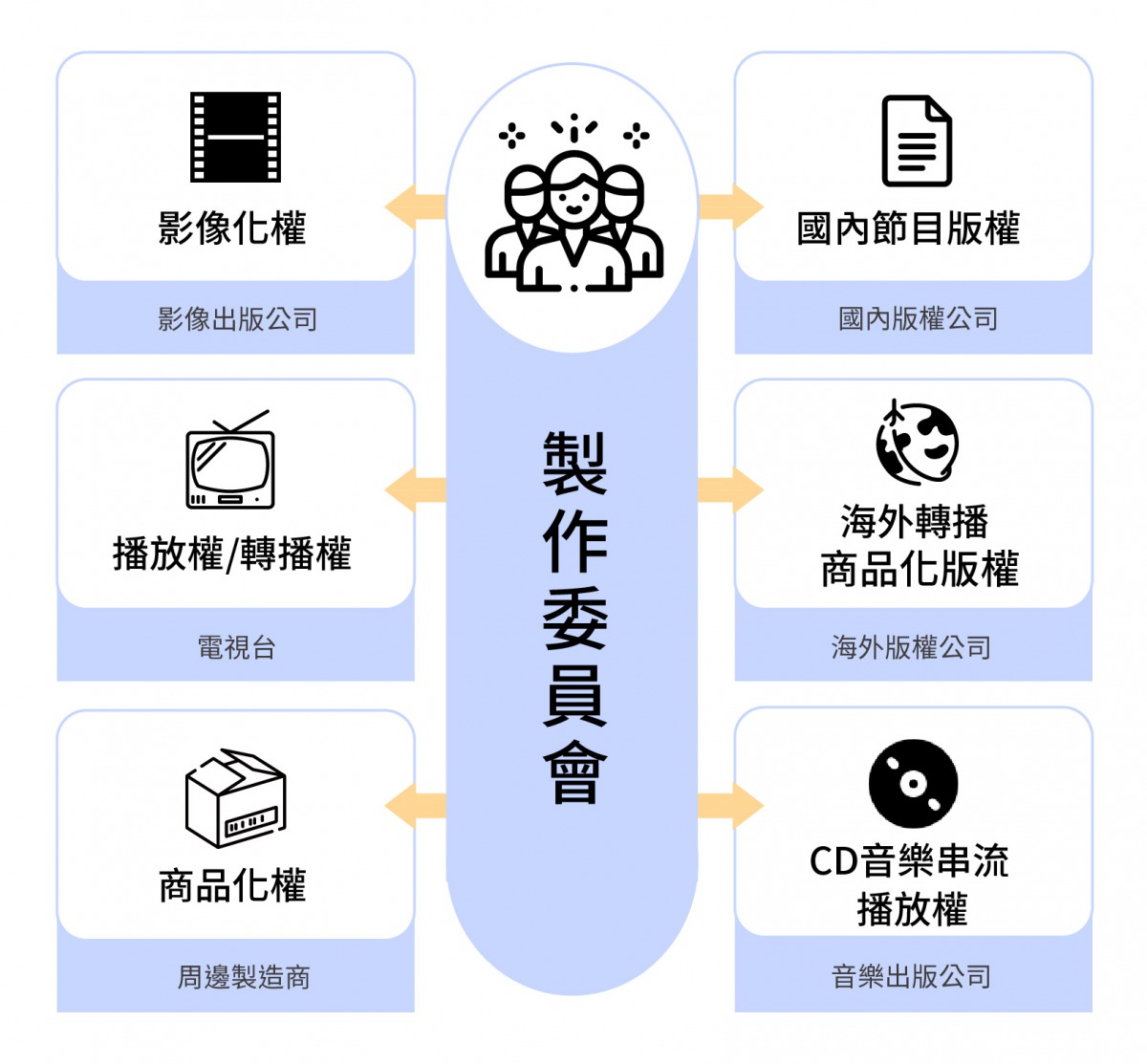

為了解決這些問題,相關產業之間漸漸建立起合作關係,製作委員會應勢而生。如同野中晉輔所述,吉卜力電影的宣傳規劃中,即相當仰賴合作公司旗下媒體的宣傳。以下圖表簡明列出製作委員會與各出資者的合作關係:

製作委員會的功用不僅是籌集資金,正因為動畫做為商品,牽涉的業務範圍太廣,不僅包含不同專業技術,同時需要溝通與建立關係的單位也相當多,自然凝聚成這個利益的聚合體,有機會深化專業,藉相互滾動創造更強的市場聲量。

➤創作端權益與市場風險的拉扯

然而,粉絲對這樣的模式卻有相當多抱怨,甚至稱之為「萬惡的製作委員會」,原因為何?

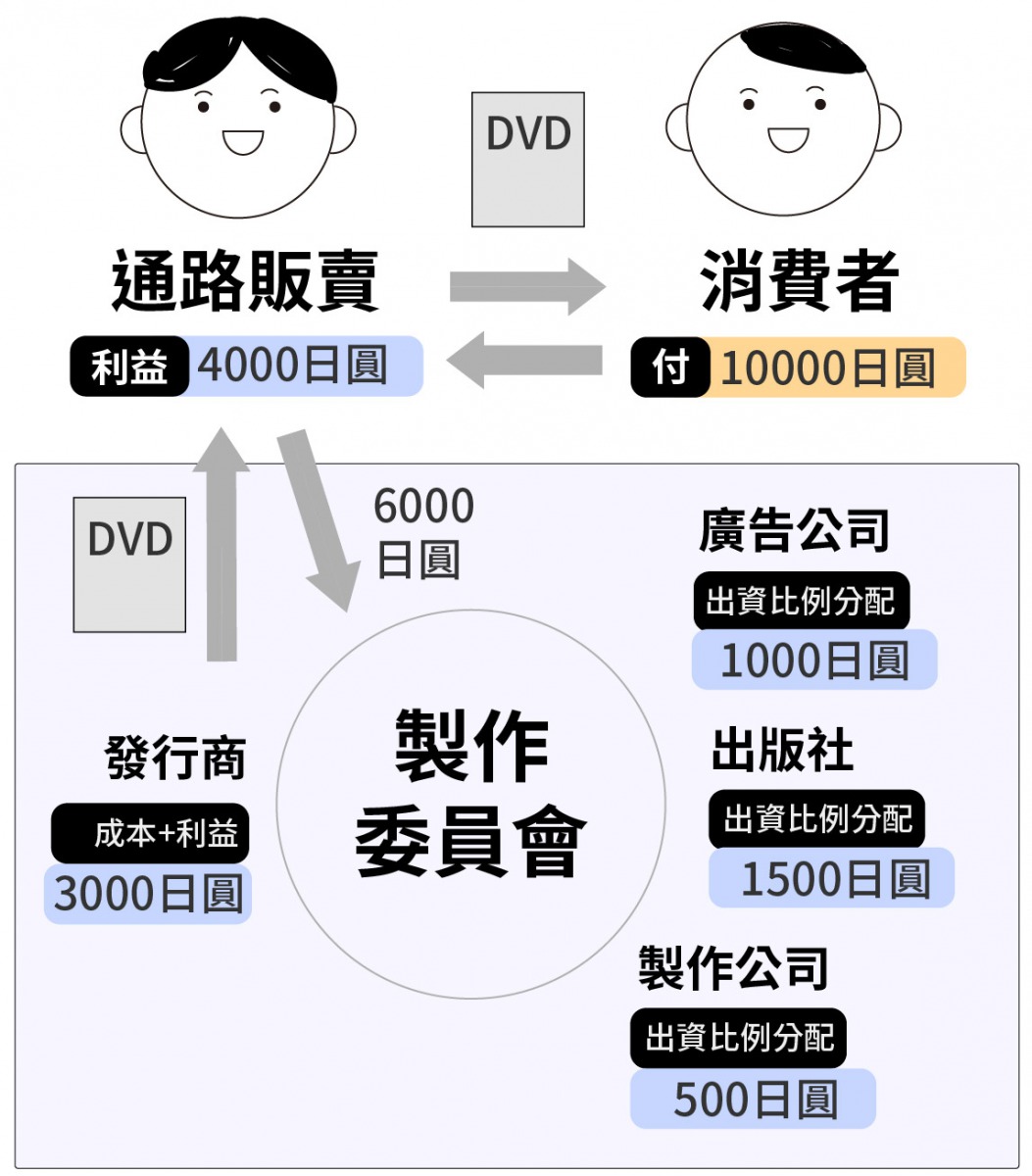

每一部影片鉅額的製作成本中,包含了動畫公司的製作費、聲優及工作人員的薪資、器材設備及向電視台購買播放時段的費用等等。由於這部分經費相當龐大,且是固定成本,在利潤的分配下,最後不管作品是大受歡迎或乏人問津,不管是賺是賠,都不再與作者或動畫製作公司有關。

一般而言,一集動畫的製作費約1500萬日圓,一季13集便需要2億日圓左右。在製作委員會成立後,主導公司與出資企業便會協議好出資費用和發行權,例如影像廠商取得DVD及藍光發行權、玩具廠商取得模型製作權等。

然而,並不是投資就一定能有獲利。譬如當作品人氣不如預期,DVD、藍光、周邊商品乏人問津;抑或是作品雖然大受歡迎,但周邊商品的生產速度無法及時配合,時間一久粉絲對於作品的熱情也漸漸消退。上述兩種原因都可能導致銷售量慘澹,除了無法回收成本,廠商還需要承擔庫存壓力和銷毀成本。

但是,即使製作委員會的整體收益最終為負值,個別廠商仍然有機會從發行的商品獲利,例如某動畫雖然不賣座,但模型卻大發利市,則玩具廠商的獲利便可能超過出資金額。

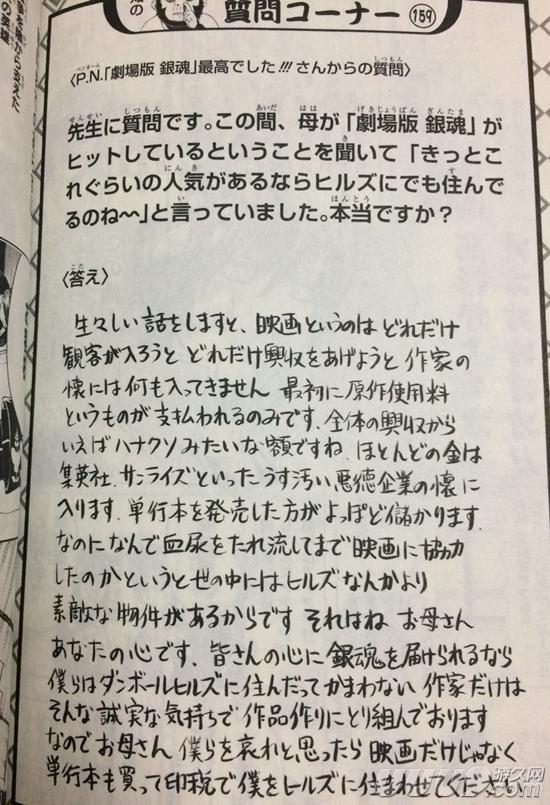

「不管電影有多少人看、票房賣得多好,都不會進到作者懷裡。我只有收到最初期的版稅而已。整體收入全都進了集英社、Sunrise等骯髒惡德企業的口袋了……(中略)只有大家買單行本,我才會收到版稅,才有機會住進高級公寓。」(節錄《銀魂》第51集)

知名漫畫《銀魂》改編成電影後,讀者曾詢問作者空知英秋是不是因此賺了很多錢,空知淡淡地回答:「版權費已經收完,電影版熱賣的每一分錢全都進了集英社等無良企業組成的製作委員會口袋裡。唯有支持原作漫畫,作者才有錢吃飯。」

不知這是開玩笑,還是有意鼓勵讀者購買單行本(畢竟這篇回信刊登在集英社的《周刊少年Jump》上,單行本銷售量有益於集英社的收入及作者本人的版稅),讀者由此得知,《劇場版.銀魂》票房再好,也無法讓作者獲得相應的利益。

製作委員會被粉絲冠上萬惡之名的癥結,關鍵在於:粉絲的認知中沒有動畫製作成本與風險的概念,因此覺得製作委員會是一群只會壓榨動畫公司、沒血沒淚的黑心企業,藉著剝削原作者和動畫師做出精彩的動畫,若賺了錢卻又不分紅給創作者,那麼製作委員會的形象將可想而知。

➤借鏡製作委員會模式的省思

在全球化日益複雜的商業模式下,製作委員會確實擁有無可抗衡的優勢,包含資金到位比獨資公司容易、投資風險分散、廠商之間相互協助與滾動,可深化各面向專業、擴大作品宣傳力度。然而,粉絲的怒吼也並非全是空穴來風,製作委員會的運作模式在發展多年之後,也產生許多有待重視的問題。

首先,製作委員會為合議制,製作公司通常是作品導向,而投資公司則有商業考量,在多方話語權的角力之下,作品內容往往無法維持創作者的初心。最終讓諸多投資方都同意認可的成果,雖然可能是商業上的最大公約數,卻也因此讓不同性質的內容落入相似的套路模式,失去作品的特殊性。

其次,因為有多重的投資方,溝通與協調的時間必然冗長,而人力與時間,可能成為難以承受的成本。

此外,投資分散的成果,造成智慧財產權共同持有,即使不同版權分屬個別單位,也容易導致責任與權利分配不明確,加重工作上的繁複,並使得海外授權更加困難。

最後,是許多粉絲的心頭痛。在製作委員會的架構中,動畫公司通常是領「製作費」,無論影片如何大賣,製作公司都不會因此增加收益。動漫產業的工作人員大多也是粉絲,深深熱愛這個產業。然而動畫公司的勞動環境是出了名的高工時、低報酬,年輕動畫師的收入往往只在日本薪資的貧窮線起伏,違反勞動法、造成過勞的新聞更不時見諸報端 。

在某些動畫合作案中,原著出版社與動畫公司並不出資,僅收取版稅或製作費。雖然商品成功時無法獲得額外的收益,但無論市場盈虧,都可以處在沒有風險的情況下,以自身的獲利模式運作,得到最基本的盈收。

而針對製作委員會的弊端,日本動漫產業也開始出現檢討的聲浪。

首先,投資的企業數越多雖然降低了風險,但也可能造成成本提高,因此應考慮降低投資企業的數量,做到精確的控制。其次,動畫公司在製作影片之外,若保有部分商品製作與開發的權利,則可以獲得其他利潤來源。近年因為大型串流平台的介入,提供了新型態的營運模式,在市場上也引起熱議。

前文論及Netflix介入日本動畫的製作,與製作委員會的運作即有許多不同之處:相較於由多家公司瓜分不同品項的商品權利,獨資的平台可少去諸多溝通時間,在案型決議後,省去廠商的干預,也不太需要顧慮到電視節目的色情禁令。平台商出資拍攝,享有串流上架權,確保大多的製作費用能到位,而其他商品的二次開發,則讓製作公司享有更多獲利的可能。

隨著3C載體加入影片觀看的行列後,日本製作委員會的營運結構,以及創作者與資本方利潤分配的模式,或許可望有所修正。●

日本IP跨域經營術3》不只是動漫,跨媒體的強大獲利術:二創、2.5次元、聖地巡禮、線上串流

紙本漫畫因故事、角色及世界觀而吸引大批讀者,蔚為輿論話題、形成社會風潮,後續更經常伴隨改編成其他表現形式的作品或商品。根據一項日本動畫業商業模式及發展的研討會資料,動畫內容可引起的周邊效益及營運方式,如下圖所示:

➤二次創作:線上與實體,共創龐大想像世界

上圖中,二次創作被放在外圍,主要因為二次創作是粉絲使用原作角色,自行發展出與原作故事不同、自行想像出來的故事,屬於衍生作品。此類創作作品通稱為「同人誌」,意為給同好的人們一起觀賞,自得其樂用。

二創的創作形式包括漫畫、小說、海報、模型等,且發行數量和價格受到原作著作權的規範,模型的製作甚至需要取得原作的認定。銷售管道有一年兩次的Comic Market,或是網路預約販售,收益所得屬於創作者本身,不屬於正規的商業模式。

要了解二次創作,不可不知其中常見、常使用的名詞。

以《名偵探柯南》角色為例,工藤新一和小蘭是官方CP,工藤新一和服部平次就是BL的CP,小蘭和園子就是GL的CP。官方CP以外都是由喜好者自行配對的,所以有各種可能性。承前例,基於左攻右受原則,「平次x新一」這樣的標籤,即表示平次為攻、新一為受。名字順序不同,則表示不同喜好,不能視為同一個CP,亦即「平次x新一」和「新一x平次」需視為兩個不同族群的支持者。

討論日本的二次創作,不可不提插圖與漫畫網站「Pixiv」和同人誌銷售年度盛宴「Comiket」(Comic Market),分別代表線上與實體的兩大重鎮。

Pixiv集結眾多插畫家和同人誌愛好者。愛好者可在站上透過標籤(tag)找到同類型、同CP的二創漫畫,也可直接向創作者提問、表達支持。Pixiv雖以圖像為主,近年考量到同人誌的文字創作,也增設了文字投稿的區塊,並開設擺攤(Booth)功能,讓創作者販售同人誌或原創作品畫集。

做為專業的繪圖及創作平台,Pixiv營運方也舉辦繪圖接力、針對季節、時事流行提出企劃,號召創作者畫圖、活絡網站的瀏覽量。網站介面目前提供4種語言(中英日韓),對於喜愛日本動漫二次創作、卻不熟悉日語的人而言十分友善,目前網站註冊人數超過4000萬人。

➤同人誌銷售會 Comiket:除印刷品外,周邊效益更加龐大

全球知名的日本同人誌銷售會「Comiket」,每年8月中和12月底於東京都港區的國際展示場Tokyo Big Sight舉辦。Comiket的命名標示了舉辦的屆次,如2019年12月的展期簡稱C97,即開辦以來的第97次。(C98原本因應2020年東京奧運而提前到5月日本黃金周期間舉行,疫情下已因日本緊急狀態宣言停辦)。Comiket展期原為3天,自C96起擴大舉行為4天,據統計C97參加人數再次刷新記錄,達75萬人次。

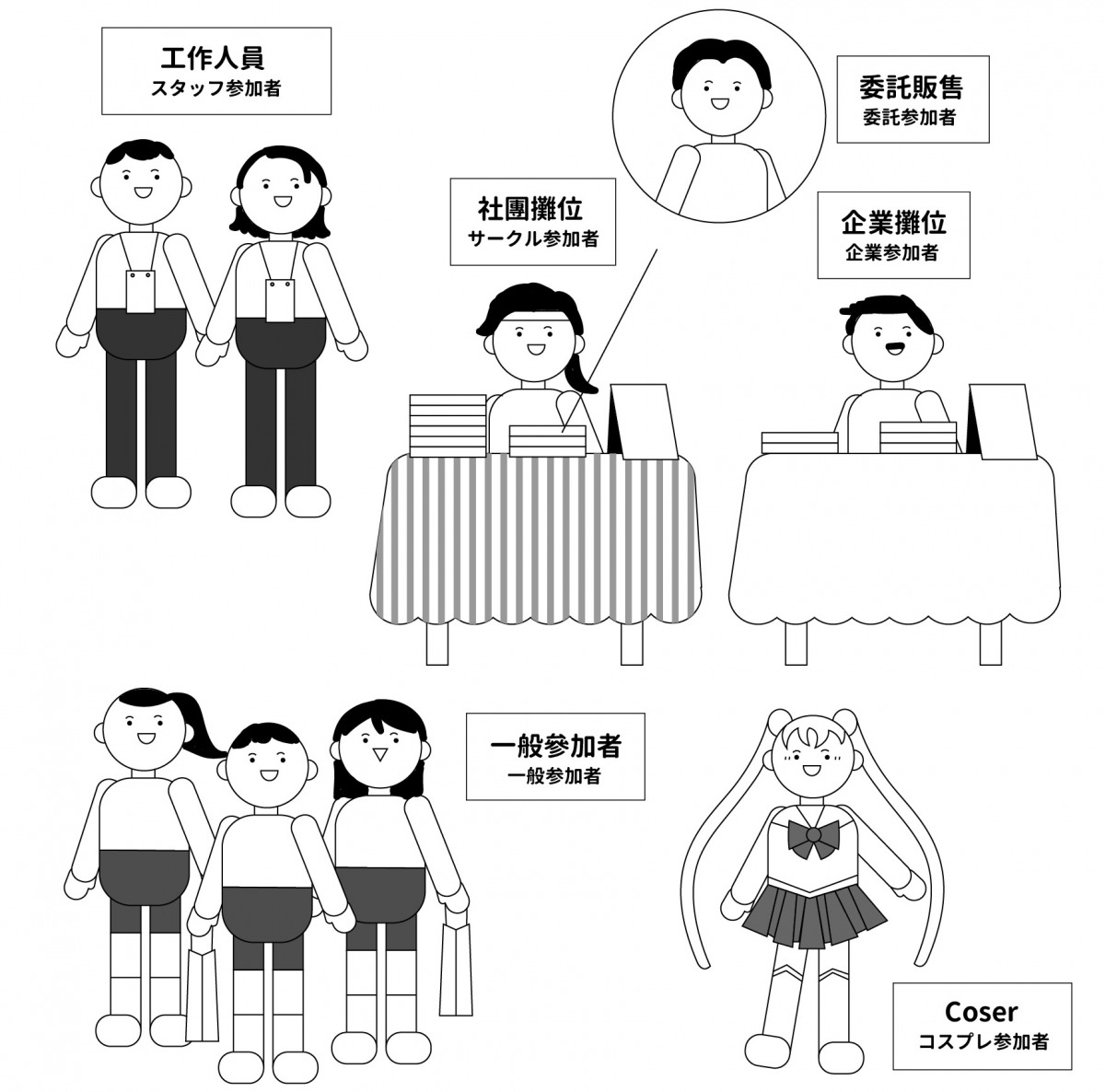

場地規劃方面,Comiket場內以販售同人誌為主,戶外則是Cosplay的天下。Comiket主張所有人都是平等,沒有「客人」的概念,所有人都是「Comiket參加者」,因而有以下幾個分類:

Comiket周邊的經濟效益相當龐大,光是場地費,就將近1億3000萬日幣。一般參加者前往會場的大眾交通、停車場,遠道而來的新幹線或飛航、旅館住宿,以及會場周邊的飲食店、便利商店、Shopping Mall、娛樂設施等,皆受益於Comiket的舉辦。此外,活動本身帶動了印刷需求,一本同人誌的售價從500至1500日幣不等(為方便收銀、不用找錢,大多採銅板價或一張鈔票價)。以2015年為例,據統計其經濟效益高達180億日圓。C97共有32,000個社團參展,交易金額之龐大更難估計。

透過社群的傳播,Cosplay的精緻和創意吸引了海外粉絲,近年也有不少歐美Coser前來參加Comiket,或日本Coser獲邀至海外動漫展演出。一來一往,不僅輸出了日本的動漫文化,也吸引不少孺慕日本文化的海外觀光客。

Cosplay雖源自不同IP的延伸,卻不應視為依附性質的文化,也具備獨立的商業可能。Coser已發展出活動站台、付費攝影會、攝影集販售等商夜活動,隨著IP的深化與應用,應能整合出更多商業可能。

➤2.5次元是什麼 :2018年市場規模高達226億,公演數量達3695場

「2.5次元」一詞,係指以漫畫、動畫或遊戲為背景,沿著原有劇情或加入些許改編,以舞台劇或音樂劇呈現的表現方式。因為介於二次元的漫畫及三次元的真人之間,故取名為2.5次元。

雖然「2.5次元」這個名詞在2015年以降才開始被廣泛使用,但寶塚劇團在1974年將漫畫《凡爾賽玫瑰》改編搬上舞台劇,可視為日本2.5次元表演的濫殤,其後《聖鬥士星矢》和《美少女戰士》也分別改編為音樂劇,而最受歡迎的莫過於《網球王子》。

《網球王子》音樂劇是2.5次元普及化的關鍵,自2003年首演以來,該劇迄今已演出超過1700場,觀眾人次逾270萬人。十多年來,劇情、演員以及舞台效果也不斷與時俱進。

在這部音樂劇中,演員使用真的網球拍而非道具,再透過舞台燈光表現網球的快速移動,不只還原圖像,也營造出臨場感。原本在紙上的圖案、在腦內的想像畫面都在眼前活靈活現,因此獲得高評價。原作支持者眾多,改編舞台劇後卻能做到精彩重現,在支持者間也獲得極佳口碑,咸認讀者可以不帶任何偏見地跨入2.5次元的世界。

漫畫家古屋兔丸在門倉紫麻的《2.5次元完全解析》書中提到,觀看這樣的劇場表演,「不單單只是看戲,更像是來參加『慶典』」,因為聲光效果的體感強烈,有如在欣賞演唱會。

經過多年發展後,2.5次元目前在日本國內面臨市場飽和的挑戰,輸出海外成為一劑解決良方。包括《火影忍者》、《黑執事》及《網球王子》等作品的舞台劇,都曾經到韓國公演,更有採用韓國演員加入演出等因地制宜的措施。

2.5次元的表演原本受限於舞台場地,席位有限,加上不像電影可以全國上映,觀眾人數和引發的後續效應都不如電影。然而直播(Live viewing)機制的出現,解決了原有的困境。只要事先與國內外電影院協調場次與時間,在音樂劇、舞台劇演出時架設攝影機,透過衛星轉播,即可提供粉絲「不在現場又同時在現場」的體驗。

此外,直播後還可將影像重新剪輯,製成DVD或藍光販售。目前直播不只應用在音樂劇、舞台劇,也有越來越多的見面會、演唱會、芭蕾舞等活動也加入直播的行列。

根據日本活動票券販售公司ぴあ(PIA)針對2.5次元文化市場規模的調查,2.5次元市場於2010年開始成長,2015年後突破100億大關,至2017年已經有156億日圓的規模,成長幅度為21%。市場榮景歸功於眾多人氣作品,包括《網球王子》、《排球少年》、《刀劍亂舞》,東寶製作的《尼羅河女兒》、寶塚花組的《窈窕淑女》、松竹製作的《超級歌舞伎海賊王》等。2017年總計演出劇本171齣,公演數量較前一年度增加了2734場。

2018年的2.5次元又更加蓬勃發展,市場規模高達226億,較前一年成長44.9%,演出劇本數197齣、總公演數量3695場。

➤聖地巡禮:灌籃高手平交道?這種打卡點,還有上百個

台灣的九份老街是許多日本觀光客的必訪景點,主因吉卜力名作《神隱少女》據聞曾到此取景,雖然宮崎駿本人否認此事,但憑藉著特殊建築與地形,每年仍吸引大批遊客到訪。動畫作品的跨國界的影響展露無疑,不僅能促進觀光,更可能影響在地的經濟發展。

過去吸引大眾動漫迷的地點,通常是與動漫作品相關的公共設施,如位於兵庫縣寶塚市的手塚治虫紀念館,或岩手縣花卷市的宮澤賢治童話村。近年新興的另一型態是,動漫作品在製作過程中,因故事或情節所需,參考了真實地景,而驅使遊客前往當地旅遊或攝影,可稱為「聖地巡禮」。

1990年代,已有動漫迷自發性地帶著考察精神,追索動漫空間背景的原型。譬如《美少女戰士》的火星仙子火野麗身分為神社巫女,有讀者發現場景與東京麻布十番的商店與街景相近,神社外觀則與當地的冰川神社相似,引發一股「朝聖」熱潮。

隨著網路的普及,粉絲間的交流日益頻繁,聖地巡禮更成為製作方與消費端之間無形的默契。去(2019)年遭縱火的動畫公司京阿尼(Kyoto Animation,京都动畫,粉絲暱稱京阿尼)為人傳頌的功績之一,便是該公司經常將在地街景置放於作品之中,吸引粉絲親訪。最著名案例是2006年的《涼宮春日的憂鬱》,與2007年的《幸運星》。

2016年「一般社團法人動漫旅遊協會」創始者,包含動畫導演/小說家富野由悠季等,有系統地整理相關旅遊資訊,近年並公告及票選出88個動漫迷心中最希望造訪的聖地(查看名單:聖地2020版名單)。這些地點大多為動畫、漫畫故事發生的原參考地,如神似《灌籃高手》片頭曲的平交道(鎌倉高校前車站)。

其中最成功的案例,莫過於新海诚編劇與執導,累計票房達250億日圓的《你的名字》。男主角居住的新宿相關場景、上學往返的新宿車站與四谷車站、約會的六本木新城展望台、國立新美術館等,都被熱情的粉絲們識別出來。而女主角居住的糸守町設定參考自岐阜縣飛驒市,動畫中描繪了飛驒古川車站、氣多若宮神社、在地圖書館等等,也逐一在粉絲的比對中尋找到「本尊」。根據東京電視台的報導,在當地政府有心經營與粉絲的大力支持下,觀光客達75萬人,相關收益高達185億日圓。

台灣研究者嚴翔彬指出,構成聖地巡禮的三個主要介入者,包含動畫製作者、地區組織與巡禮者,都具有自主的能動性,如下圖所示:

從製作者的層面來說,外界與之對應的窗口大多是動畫公司,不過因為動畫背後往往還有複雜的製作委員會,故有時分工也會不同。如《幸運星》的案例中,當地工商會尋求商品授權,主要交涉的對象即是原著版權的所有者角川書店,而非動畫公司京阿尼。

地方組織方面,多數涉身其中的是在地的工商會或觀光振興組織。雖然地方政府握有行政資源,但與動畫製作者未必能取得共識,往往必須透過民間組織的斡旋而達成合作。

至於巡禮者端,研究也指出,巡禮者並非都是狂熱的動漫迷或御宅族,也有年輕女性、高齡者或親子的家族旅行。不過,御宅族文化對於此類旅遊行為中的影響力,仍相當重要。

聖地巡禮做為一種內容旅遊,其興盛與商業價值主要來自原IP的知名度與發酵期,在連載或播映時期,會出現明確的高峰期,但隨著作品影響力的降低,其觀光熱潮也會降溫。故之,觀光興盛與動畫作品之間的相互滾動,仍有許多待思考與規畫之處。

➤線上串流:國際串流平台商強勢來襲,免等DVD,還能重複收看

串流媒體平台對於動畫產業與觀看行為的影響,也不可忽略。據日本市調公司ICT總研的統計,2019年日本付費線上串流使用者數為1,750萬人,推估2021年時將增加至2,360萬人。在針對使用線上串流服務習慣的調查中,約有16.5%使用者正在使用定額制服務、3.6%曾購入線上影片觀賞。日本使用者人數最多的平台為Amazon Prime Video,滿意度最高的平台則是Netflix。

Netflix於2015年進入日本市場,雖然Amazon也在相同時間點推出Prime Video服務,但Amazon為日本國內最大購物平台,會員人數眾多,知名度較Netflix高,因而在市場占有率上較具優勢。此外,會員數量的增長,也受到平台推出的作品影響。

根據一項日本市場調查報告指出,影響觀眾訂閱的原因,依序是:1、作品種類數量眾多;2、月費划算CP值高;3、流行或話題作品多。線上串流平台大多提供30天的猶豫期,讓觀眾有正向的串流體驗,促使消費者從試閱轉為訂戶,是各個串流平台目前努力的方向。

當串流平台推出話題性十足的作品、或原創作品時,較容易吸引觀眾的興趣進而訂閱線上串流的服務,例如2019年Netflix推出獨資拍攝的《AV帝王》(全裸監督)影集,以成人影片導演村西透的生平為劇本,因吸毒而遭逮捕的演員瀧正則(ビーエル瀧)也有參與演出。Netflix並沒有因為演員的負面新聞而重新拍攝,與日本一直以來的節目製作習慣相當不同,兩名話題人物,以及帶有禁忌色彩的成人影片主題,一時蔚為輿論焦點。

除了較具規模的幾個平台(U-Next、dTV、Amazon Prime Video、Hulu、Netflix)之外,日本也有以動漫為主的專門線上串流平台,如歷史較久、隸屬電信公司NTT Docomo的「dアニメストア」(d anime store,指「Docomo的動漫」之意)、電信公司Softbank為了與NTT Docomo競爭而推出的「アニメ放題」(「動漫無限觀看」之意)。2019年,「Disney Deluxe」也加入這個市場,鎖定喜歡迪士尼(Disney)和皮克斯(Pixar)動畫的觀眾。

目前日本串流平台上播出的動畫節目,大多由平台與內容供應商、經銷商等單位接洽,簽約取得線上播放權。多數動畫都已在電視上播映完畢,是上一季或早先的作品,才有機會在平台上觀看。隨著串流平台越來越普及,節目製作委員會也注意到這個市場,慢慢開始導入「電視首播後線上播出」的方式,有些平台甚至會打出「隔天更新」做為號召來吸引觀眾。

以2019年的熱門動畫《鬼滅之刃》為例,除在電視台播出之外,也在21個線上串流平台播出。電視聯播網的播出會因各地方電視台的安排而有時間差,而線上串流平台不僅跟上更新的速度,在平台與製作委員會的合約期間,觀眾也擁有重複收看的權利,省去等待DVD和藍光發行的時間及收藏的空間。

Netflix的動畫片單包括《火隱忍者》、《新世紀福音戰士》、《你的名字》、《聖鬥士星矢》、《死亡筆記本》、《黑執事》、《犬夜叉》等等,從中可以輕易歸結出一個重點:大多品項都是已具有高IP知名度的作品。

除了購買線上播放權,Netflix更介入製作層面,不少新作品都是Netflix出資與日本製作公司合作的產物,如《刃牙》、《拳願阿修羅》、《寶可夢:超夢的逆襲:進化》、《勇者鬥惡龍》、《攻殼機動隊:SAC_2045》、《暗殺教室》、《齊木楠雄的災難:重啟》。其中的共同特色也是,原IP已具有高知名度。可以想見,這個經營策略是基於高知名度IP的商業風險較小。

2018年初,Netflix宣布與日本知名動畫製作公司Production I.G及BONES建立業務合作關係。前者手上有《攻殼機動隊》、《PSYCHO-PASS》、《進擊的巨人》,後者有《鋼之煉金術師》等。2020年初,Netflix總部更開心宣布和吉卜力工作室簽約,取得吉卜力21件作品的線上播放權,將在2到4月間分別釋出。

這項播放計畫中與Netflix簽署授權合約的,是2000年開始接手吉卜力作品海外版權、上映事宜的法國電影公司Wild Bunch International。不過,這項看似可以宣揚日本動漫,將吉卜力作品帶到190多個國家的合作案,實際上不能在日本、美國及加拿大三個國家的Netflix上播出。

排除掉日本及北美地區的線上播出權,主要是為了避免影響到參與吉卜力電影的製作委員會的利益,例如與Netflix有直接競爭關係的日本電視台和迪士尼。雖然跨國企業及跨平台的合作讓IP的商機更為廣大,背後實則涉及許多複雜的利益計算及權力的拚鬥。 ●

【日本IP跨域經營術】專題

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌/撰稿:曾香慈、蔡鈺凌、翁稷安/特約主編:翁稷安/責任編輯:周月英、吳致良/視覺構成:吳欣瑋/圖表設計:林鈺馨

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量