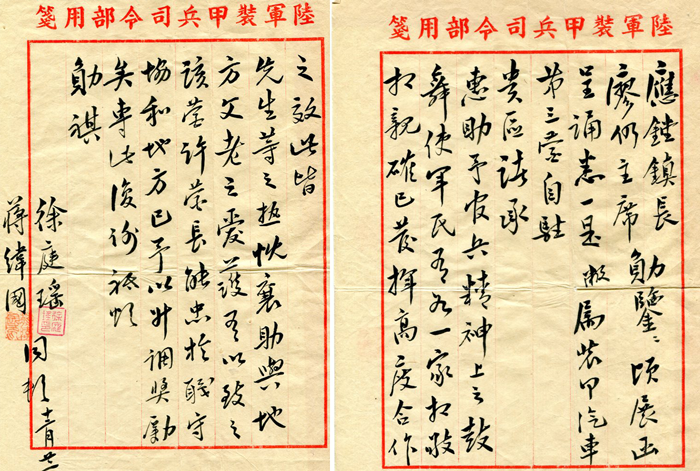

書話》鋼鐵與特權交融的神話,讀《西螺大橋:我的父親李應鏜》

西螺人李雅容(1947–),65歲開始書寫西螺之書。奮力追索多年,最近出版《西螺大橋—我的父親李應鏜》,為台灣地方史增補了一片厚牆,也為庶民書寫與家族回顧另立典範。

第三任西螺鎮長李應鏜

*

西螺大橋跨越台灣第一大河濁水溪,橋長近2000公尺,1953年通車時,是世界第二大鐵橋,轟動海內外。自此而後,南北縱貫公路及台糖火車鐵路完美銜接,增加全島貨物流通,促進台糖外銷累積外匯存底;更讓台灣博得「甜島」美名。

在經濟貢獻與造型美學上,西螺大橋已成台灣橋樑史上的經典;締造這一經典的關鍵人物,即是第三任西螺鎮長李應鏜(1909.10.6-1959.6.18)。

——遺憾的是,李應鏜在鎮長任內(1948.11-1951.8)行事積極過於操勞,導致肺疾加劇,1959年英年早逝;當時他的七女李雅容僅11歲。

*

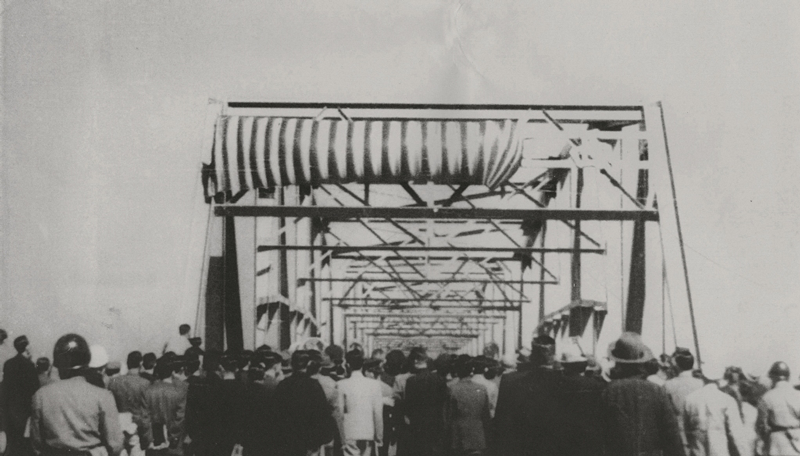

61年之後,那個最小的女兒完成了記錄大橋與父親之書。雅容以素樸文字交揉義理與政治,有如細膩堅韌的絲線穿越冷硬的鋼鐵,串連55篇飽含親情與史料的回憶。全書近20萬字,諸多祕辛與舊照係第一次公開;首篇即以〈西螺大橋通車了〉回到歷史現場,重現三萬多人口的西螺小鎮當日之盛況:

「中央政府邀請了四百多位中外嘉賓參加典禮,除兩架專機載送外,鐵路局並加開一列專車……官方估計今天會有八萬以上的遊客湧進大橋區……。父親眼看和大家奮鬥多年,歷盡千辛萬苦才爭取而來的大橋,順利完工,圓滿通車,感動莫名,喜極而泣。……延平路上豎有一座慶祝牌樓,上聯是『中美日菲益臻合作』,下聯是『西東南北於今暢通』,橫批則是『遠東最長公路大橋通車典禮』。……西螺大橋有四個國家參與建設:日本人建的橋墩,美國人援助的資金與技術,台灣的工程人員,還有美國從菲律賓帶來的技工。」

人口三萬七千人的西螺鎮,湧進八萬多名遊客,慶祝大橋通車的群眾擠滿了西螺鎮延平路

1953年1月我小學二年級,正放寒假,也和二妹坐著老長工的牛車,從永定到西螺參觀盛會。然而,牛車到了延平路尾就動彈不得,我們站在牛車上只能看著人擠人,車擠車,聽著彼此的嘆氣,偶或的高歌。

2004年初,我發表〈火龍向黃昏—憶寫西螺大橋五十年〉有如下之句:

「……西螺的街路兩旁,那時種了成排的垂柳,我和妹妹無聊的拉著柳條,在臉上頭上輕輕的互相拂來拂去玩遊戲;用手搓一搓柳葉,還有一種辛香味呢。」

讀了雅容的書,才知當年西螺勝景的垂柳,是講究生活美學的應鏜先生當鎮長時規劃種植的。

而雅容之書,絕不僅僅描述西螺街的垂柳美學。她鉅細靡遺寫出西螺大橋完工前後的動盪起伏;涵蓋了國與國,政黨與仕紳,父親與母親,兄弟與姊妹……;每一篇都值得細讀與深思。

*

雅容遺傳了應鏜先生謙虛且實事求是的精神,〈自序〉即先說明此書源自她二姊的提議;許多內容則來自二姊口述,哥哥、舅舅、姑姑們補充;並且強調書寫過程的嚴謹訪查:

「我在大學時代主修法律,就用法律人有多少證據說多少話的態度,忠實地記錄,並收集資料,訪談長輩、親友故舊,也和書中人物的第二代、第三代聯絡,或者親赴事發地點訪查,每次都能找到印證二姊和哥哥講的故事史料……。」

1920年代,李應鏜與表兄弟妹攝於埤頭垻張家

雅容與親友長輩的回憶有如繁枝密葉,父親遺留的文物則是展開此書的堅硬骨幹。

西螺大橋通車後,應鏜先生了卻平生大願,閉門而居,讀書養病同時整理舊物。那些歷經半個多世紀錘鍊的歷史資料,後來一一浮現在我們眼前:

「父親在養病期間,把自己的證件、文書、信札整理得有條不紊,收藏妥當。母親善盡保管責任,每次搬家,她總是把檢視父親的遺物視為第一要務。而幾乎父親的每件遺物、每張照片,背後都有一個故事。這些故事,以當年的風土、人情、事物……為背景,涵蓋了政策、法律、經濟及社會各層面,更涉及一些台灣近代史的重大事件與知名人物,可以說是寶貴的歷史資料。」

*

應鏜先生出身西螺富商世家,青年時代曾在京都求學8年。1936年3月自京都「同志社大學」法學部經濟學科畢業,返回西螺之後開始經商與從政:歷任保正,保甲聯合會長,台南縣參議員,西螺鎮副鎮長,鎮長,以及台西客運等等商業機構董事,理事,監事……;結交眾多商界政界醫界文化界人士。他所涉及的「台灣近代史的重大事件與知名人物」,大多在1945年國民黨政府接收台灣之後;對他較具影響的政治人物是廖文毅,蔣介石,蔣緯國。

同志社大學校園中合影,第3排左1為李應鏜

廖文毅(1910–1986)是西螺首富廖丕承之子,1947年因二二八事變遭陳儀政府通緝,出逃海外後自稱「台灣王子」,倡議台獨並成立組織,成為國府眼中釘。

比廖文毅小一歲的李應鏜,童年即與廖家兄弟溫仁、文奎、文毅相熟。1936年6月,廖家長子溫仁(醫學博士)在京都中風病故,李應鏜一家陪同廖妻與7名子女扶棺返回西螺安葬;交情深情可見一斑。

1949年國府遷台後,保安司令部情治人員四伏,警察是治安基層,舉報「罪犯」可領獎金,百姓皆不敢得罪。李應鏜卻因鎮長任內得罪警界「特權」人士,在卸任之後的1951年5月被捕,罪名是「通謀台獨首腦廖文毅」。

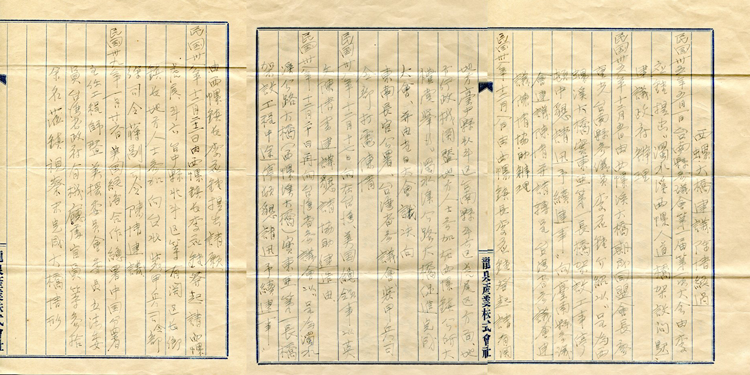

雅容在〈犯人保犯人〉裡,對其中原由、清晨逮捕、毀損家物、搜查金庫之敘述,再次印證國府情治人員之橫行逆施:

「1951年初,西螺警察分駐所D巡官即將結婚,跟父親商借鎮長宿舍,當時任期只剩半年多,卸任時宿舍必須移交返還,因此父親沒有答應。D巡官以很多官員卸任後並未搬離宿舍,再三請求。父親認為這種霸佔宿舍的觀念要不得,嚴詞拒絕。D巡官商借不成,懷恨在心……。

『這一堆又是什麼信?打開!』

等媽媽把信拿出來,情報官傻眼了。最上面的一個信封印著『陸軍裝甲兵司令部』幾個火紅的大字,……底下還有幾封蔣緯國的信,接著是黃朝琴(台灣省臨時議會議長)、李萬居(台灣省臨時議會副議長)、黃啟瑞(台北市議會議長)……。沒有一封與『廖匪文毅通諜』的信。情報官不再搜索,掉頭帶走爸爸……。」

幸蒙蔣緯國私下營救,李應鏜23小時後得以獲釋。——由此也可見,敗至台灣的蔣家,仍然「特權」高於一切。

保安司令部的情報官看到裝甲兵司令徐庭瑤和副司令蔣緯國的信後,就停止搜索

*

也屬「特權」人士的蔣緯國(1916-1997),為何營救李應鏜?雅容留至第54篇〈與蔣緯國的友誼〉,回溯當年揭露答案並深致謝意。

蔣緯國(取自wiki)

1949年4月底,裝甲兵汽車第三營從大陸轉進高雄,預計北行至台中清水紮營。行至西螺濁水溪畔,發現溪水暴漲無法通過,四百多位官兵只得暫時駐紮西螺。鎮長李應鏜悉心安排他們的住居,善盡照顧吃食用物之責,他們也嚴守紀律並協助鎮民割稻;1950年4月調防時,軍民雙方依依不捨。

蔣緯國當時33歲,任裝甲兵副司令,多次到西螺視察,結識大他7歲的李應鏜,發現兩人同為10月6日生,生活思想也相近,很談得來。

「父親精通多種語言,台語和日語都是他的母語,英語又流利,在同志社大學也修了六年的德文。1945年終戰後,請了老師來家裡教小孩國語,他只是旁聽,竟也說了一口流利的北京話。他是很少數在當時就會講北京話的西螺仕紳。蔣緯國具有語言天賦,能夠使用英、德等多國語言及方言,和父親溝通無礙。」

西螺大橋續建陳情案,那時正陷於膠著。蔣緯國因裝甲兵無法渡溪,深知續建之重要;李應鏜通過他的「特權」引薦,1950年2月面見蔣介石,力陳西螺大橋在軍事、國防、經濟和交通上的重要性。除了攜去相關建橋資料,李應鏜也向蔣介石說明已申請美國經援,但需政府撥發配合款……,「蔣總統」終於點頭應允。

「如果沒有蔣緯國幫忙,西螺大橋續建勢必延後,甚至遙遙無期。這是一段幾乎被淹沒的史實,特別寫出,以紀念蔣緯國將軍對西螺以及全台灣的貢獻!」

西螺大橋的揭幕儀式

*

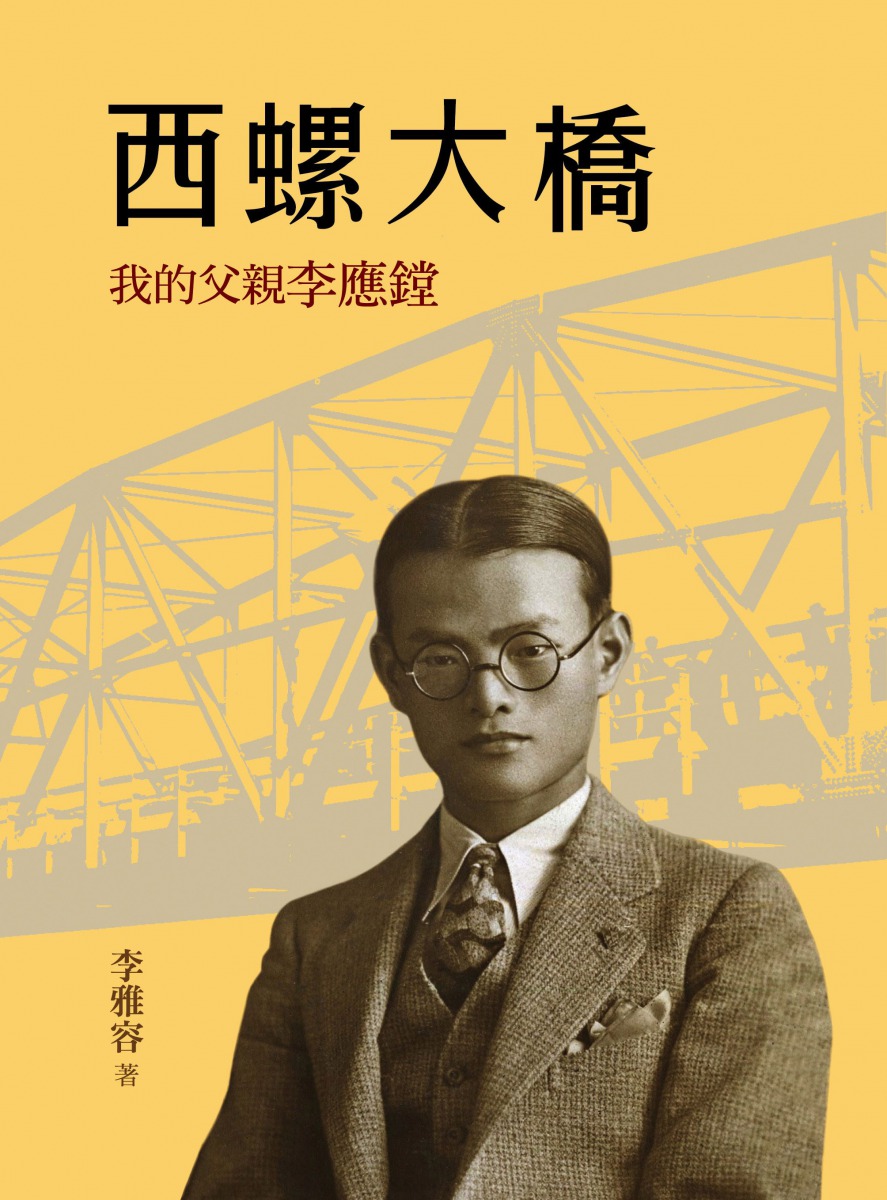

雅容在〈陳請續建西螺大橋〉及〈西螺大橋續建經過〉兩篇,詳述台灣總督府建立橋墩後因太平洋戰爭而停建,光復後李應鏜與西螺各界人士積極陳請續建;連需要的鋼鐵、造型、工法等等細節都清楚羅列,此處不另贅述。

重點是,向美國申請經援的英文陳請書,是李應鏜奔走台南與大學同學研商撰寫的;1949年11月並兩次親赴台北向美國領事館等單位遞交經援陳請書。

「1951年春,美國國務院將一百三十萬美元,匯入申請人李應鏜的戶頭。」

李應鏜親手寫的〈西螺大橋建議陳情經過〉

為什麼美國政府不把130萬美元匯給國府單位而匯給西螺鎮長李應鏜?此中奧祕任人解讀。總之,李應鏜在蔣緯國「特權」引薦蔣介石之後,獨力獲得更重要的「特權」。沒有這兩種「特權」,西螺大橋續建遙遙無期。有了這兩種「特權」,130萬美元加上省府配合款新台幣600萬元,西螺大橋終能在1953年通車。

——西螺大橋的每一節橋孔,至今流傳著鋼鐵與「特權」的神話。●

西螺大橋鋪設橋面工程照

|

|

|

作者簡介:李雅容 |

末日物語・陳逸勳》致岩井俊二:彩色的學期末

離畢業典禮只剩三天了。海倫老師在第三節課,發下針筒,開始染血的操作手法。前排同學傳來一根小指寬的東西給雷班娜。此時老師正把針尖插進手肘的靜脈中,示範如何安祥地,注射自己。

輻射管理部的命令,上個月就貼在穿堂的公布欄,同學們都拿給家長簽過通知單,撕回名條了。有鑒於全國公投結果,第55期畢業生應於2025年7月25日實施染血健康檢測……雷班娜在心裡默數,想像身體長出彩虹。

紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。

色彩和色彩的顯色區間,代表體內輻射量的危害程度。最終人的生命,會以各種顏色的血液,為青春彰顯意義。

有人向保健室阿姨打聽過了。紫色的血,可以活得最長,有七十年。隨色遞減,如果染色後血液顏色變成粉紅,那這人在十年內,罹癌的機率會特別高。

海倫說,我們不能控制生命長度,就得自己控制生命的寬度。請勇敢面對鏡子,把眼皮翻開,看看自己的未來變什麼顏色吧。

像這樣。ㄌㄩㄝ——海倫老師吐出大大的舌頭,擠眉弄眼。雷班娜即便緊張,也被一張蓄意的鬼臉,逗得哈哈大笑。

雷班娜第一時間就將針管藏進了口袋,她沒有像班上幾個男同學那麼勇敢。當日午休,有人起鬨說一起來染血看看,衛生股長說,但針筒請記得分類,下午要做好資源回收。

那群臭男生注射時,刻意讀秒比賽誰擠針的速度最快。他們劇烈地按壓拇指,針管瞬間排空,使一群女生輕而易舉地尖叫。雷班娜趴在桌上,看他們無助的手掌抓緊別人的椅背,朝喜歡很久的女生笑說,妳看,根本不痛!感覺超笨。

女生自己的團體,習慣默默的。她們一起去廁所,一起選馬桶,一起決定聊天的先後順序。一直到畢業前,她們統稱自己為:「馬桶嘰呱隊」。雷班娜和最好的姐妹擠在學校最乾淨的廁所裡,把口袋裡一管管的秘密,全部掏出來交換。

關起廁所門。她們在彼此手肘上擦拭酒精,慢慢旋繞,慢慢抹。她們傳閱手機,聽田徑學長在畢業前傳來的告白語音,口齒不清地說:「偶愛尼啦!」把大家逗得笑嘻嘻。

「還有更勁爆的喔。」某姐妹說。趁她手指右滑,另一位女同學順勢幫對方緩緩插入針頭,減輕了痛。「你們看。」

傳到雷班娜了,她拿到手機時微微顫抖。一根針正埋進自己的手肘。雷班娜看到田徑學長裸露著下半身,露出一截像小拇指一樣的東西。那一刻,扎進皮膚的感覺越加深刻。

「哈,是可愛型的。」有人驚呼。有人拿起注射完的針筒去比。靠數學比例,檢視渺小的男子氣概。

在八卦流竄間,秘密已注射完畢。因為她們過於溫柔的壓針手勢,並懂得在一切空隙裡,按對方的肩、握對方的手、撫對方的背……所以沒人有特別難受的感覺,一切來去很快。青春期任何一丁點痛,她們笑完,就扔進垃圾桶。

那一天放學,有好多人在教室翻彼此的眼瞼。有男同學趁勢偷親女生的額頭、臉頰或嘴巴。

有人用指甲刀在指尖剪出血來,把洗手台濺得五顏六色。

有男生擠血,在女生的畢業紀念冊上壓出彩色指印。同時寫下祝福、告白或情話。

雷班娜放學經過長廊,在健康檢測的公告旁邊,看見自己全國美術比賽的那張繪畫佳作被貼出來了。

她再次想像自己,如何在最後月考前的下午,描繪學校核電廠旁的初春時節。那片淺綠色的林道,有粉色的野櫻、遠藍的天正要日落,幾片雲朵被她選中,塗滿希望的橙。

她想像一對男女,背紫色書包,無所謂地拉手,四處奔跑。

**

(編輯小語)

由於輻射汙染了全體的國民,成人們投票決定要展開一場調查:究竟國家最年輕的一代還可以活多久?如彩虹般的色階揭露壽命,一目了然也怵目驚心,然而即將畢業的高校生,卻不因此而對未來感到退卻,甚至還在畢業紀念冊上,蓋上七彩斑斕的血指印⋯⋯陳逸勳調配末日的色彩,讓青春的血液揮灑,如畫般凝結於一瞬。

末日裡,生命的縮減、無可預期,顯得更加習以為常及無關緊要了。在《庭守之犬》中,在窗邊跳舞的雷班娜曾是烏瑪索繼續當警衛的一個理由,但雷班娜的過去又是如何呢?在這核災後的青春,又會是什麼模樣?●

閱讀通信 vol.361》跳躍的敘事線

▇作家的末日物語:致岩井俊二《庭守之犬》 完整專題

番犬は庭を守る

作者:岩井俊二

譯者:邱香凝

出版:木馬文化

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:岩井俊二

1963年生,出身於宮城縣,仙台市人。1987年畢業於橫濱國立大學美術系,1990年代開始拍攝電影,但同時身兼小說家、作曲家,活動多元。1995年以長片《情書》出道。小說作品有《燕尾蝶》、《華萊士人魚》、《關於莉莉周的一切》、《被遺忘的新娘》等,多部皆由岩井俊二執導成電影。曾以《燕尾蝶》一舉拿下日本奧斯卡,以《遺忘的新娘》拿下紐約亞洲電影節的終身成就獎等。近期作品有《你好,之華》及《最後一封信》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量