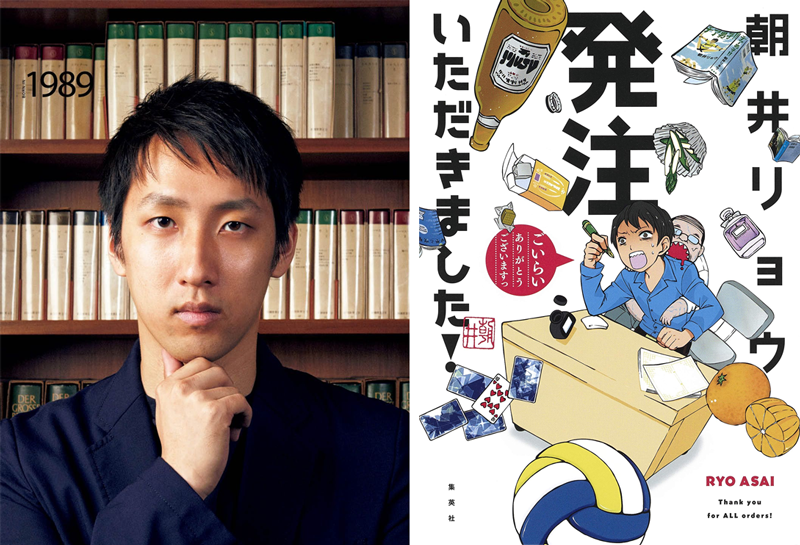

人物》雙雪濤:虛構是一種美好的權利

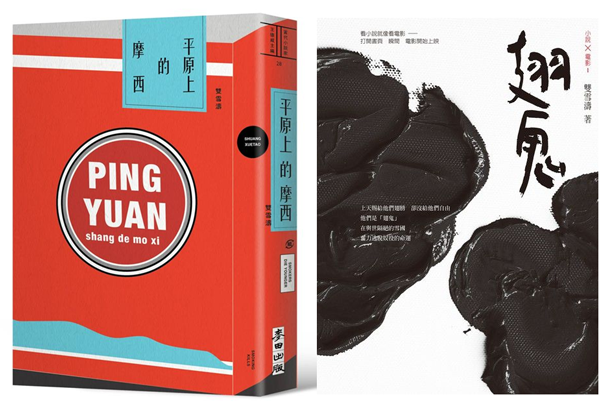

中國80後小說家雙雪濤出身東北,2015年出版短篇小說集《平原上的摩西》驚豔文壇,筆下以鮮活的東北口語、俐落的文字節奏聞名,被稱為「天生的小說家。」然而,原本在瀋陽擔任銀行職員的他,人生轉而踏入寫作之途,卻是因於台灣的緣故。

早在2010年,他經由朋友轉告得知台灣「華文世界電影小說獎」徵稿,便振筆疾書寫成小說《翅鬼》,隨後以初生之犢身分奪得首獎。這位將齊邦媛列為最喜愛台灣作家的青年寫作者,隔年首度來台領獎,在台北見到一些文壇前輩,其中,詩人楊澤在咖啡館的餐巾紙上幫他畫了一幅命盤,告訴他「你能寫下去」,沒想到這句話,真成了命定。

2012年的夏天,雙雪濤以台北為場景的小說《融城記》入選台北文學獎創作年金計畫,一得知消息,他就衝動地遞了辭呈。據說,他還是這間國營銀行數十年來第一個辭職的人,人事部破天荒地辦了這樁手續,足以說明他成為作家的戲劇性。許多評家認為雙雪濤的小說有村上春樹的影子,他自己也不諱言,決定專職寫作的一瞬間,就像村上當年為了寫作而收掉酒館、讓自己沒有退路的決心一般。

2012年的夏天,雙雪濤以台北為場景的小說《融城記》入選台北文學獎創作年金計畫,一得知消息,他就衝動地遞了辭呈。據說,他還是這間國營銀行數十年來第一個辭職的人,人事部破天荒地辦了這樁手續,足以說明他成為作家的戲劇性。許多評家認為雙雪濤的小說有村上春樹的影子,他自己也不諱言,決定專職寫作的一瞬間,就像村上當年為了寫作而收掉酒館、讓自己沒有退路的決心一般。

他坦言銀行員生涯對他的影響便是「枯燥生活的逼迫」,工作的「無聊」,促成他開始寫小說的契機。如今談起決定辭職的關鍵時刻,他幽默說:「可能是因為那個夏天特別熱的緣故。」

離職後第二年,他自認在完成的短篇小說〈大師〉中找到了「一種較舒服的敘述節奏」,「但是也不能說完全建立風格,因為有時候風格也是一種妄念。」

專職寫作至今7年,雙雪濤比喻寫作「是一條奢侈的逃離之路」,「有時候在黑夜裡寫作,寫到自己忘了自己身處的時代,忘了自己是誰……我看見遠方有一座城池,那城池偉岸壯闊,華燈初上,我也看見我身後有一方院子,溫馨平靜,狗兒和花草一起成長,我就夾在這兩樣之間,挑著扁擔穿著草鞋費力行走,永遠走不到,永遠回不去。」

從原本吃公家飯的行員,雙雪濤這一走走遠了,走到一個無邊際的文學世界,並時常藉由創作重回他的兒少記憶、人生最初的所見與感悟。近年來他作品產量大、體裁多元,以各色人物刻畫浮生百態,包括熟悉的瀋陽鐵西區鄉里、社會畸零邊緣人,或者兇殺懸疑,或者小說家與編輯的談話等場景,都在他筆下登場過。

例如小說集《飛行家》有兩篇故事主角皆為作家,但他表示並非投射自己。「他們有些想法與我類似,但並不是我的發聲筒,絕大部分時候,他們發出自己的聲音,以自己的哲學行事。」他說人物構思大多來自個人的胡思亂想,也常啟發自與朋友的對話,但很難描述主要的靈感來源,「小說家的生活就是觀察,自省和實踐,無法具體指出那塊木頭造了樑木。」

***

台灣作為雙雪濤的文學起點,卻在《翅鬼》出版後隔了整整7年,才在2018至2019年陸續引進他的短篇小說集《飛行家》、《平原上的摩西》,以及由《融城記》改名的長篇小說《天吾手記》。

在台灣最近出版的《天吾手記》中,台北登場了。他將東北故鄉的現實,加上對台北的粗略印象與想像,寫成虛實交錯的雙城故事,以一個忽從中國東北「穿越」到台北的刑警李天吾為主角,描寫他在台北的奇遇與待破謎團,並藉由回顧他的東北過往,著墨感情的失落與追尋。

回顧2011年的台灣行,雙雪濤對台灣最直接的印象是:「溫暖,溼潤,機車轟鳴」,與東北相比「沒有真正的冬天」,迷人之處是「慢」,若說有不喜歡的地方,便是「有些人過於政治化。」最特別的體驗是在桃園釣蝦,「若不是最後喝醉,我可能會一直釣下去。」

台北街景(取自Flickr_roaming-the-planet)

但雙雪濤對台灣的認識畢竟僅只皮毛,為了更完整呈現《天吾手記》中的台北,兩位台灣朋友還專程到瀋陽協助他寫作,提供他們成長的故事,包含細節、街道、方位的訊息等等,「同時向我展示了某種台灣人的思維方式,對我説明很大。」

《天吾手記》向村上春樹致敬,主角名字「天吾」也直接引自《1Q84》的主角。小說中,李天吾的生命圍繞著初戀同學的失蹤、偶遇女孩的消逝,在警匪懸疑的主題裡融合村上式幻境。被問及如何構思這些角色,雙雪濤感性回答:「人類的生命是一場跟遺忘所做的鬥爭,我希望天吾是一個不輕易遺忘的人,不遺忘愛人,不遺忘自己的錯誤,也不遺忘誓言。」

村上曾說,若把寫作比喻成一棟兩層樓房屋,地上的是對白、景色等表面事物,地下一層是角色的內心世界,而小說中的井或洞穴則是讓故事走進更深的、關乎潛意識的地下二層,開啟故事的更多可能。無獨有偶,《天吾手記》中,天吾面臨處決與跳湖的抉擇;《飛行家》收錄的〈光明堂〉,主角也在結尾落入冰封的影子湖。

當小說中的現實無處可去時,雙雪濤多次以「湖」作為遁往精神世界的通道。對此他表示,「湖水」的意象是無可取代的,因為源於他童年住家旁的那片湖,「每當想起湖水,就想起那塊綠色,雖然也許是我篡改過的。」而他小說中如教堂、十字架、牧師等元素,則是文學與情感層面的意義大過宗教,「像是一種先驗、長存於內心的指南。」

米蘭.昆德拉曾在《小說的藝術》說過:「所有的小說家也許都只是用各種變奏寫一種主題(第一部小說)。」然而對雙雪濤而言,小說家的世界與主題會隨年齡而改變,「不變的是,通過虛構去思考和接近心目中的一流藝術。」正如他在〈北方化為烏有〉中,藉編輯之口對身為作家的主角說:「我沒去過東北,您寫的東北我不信,但是我會哭。」雙雪濤為自己的創作定義:「真實是一種認識,虛構是一種美好的權利。」

面對手機閱讀、影音當道等現今潮流,雙雪濤並不擔心「小說已死」,反而認為小說存有各種變體;戲劇、電影、小說這三者對他而言則是「各自長在不同樹上」的不同東西,「小說與這兩者相去甚遠,所有的改編都是再造。」而他目前所堅守的,就是繼續一筆一畫地寫下故事,讓筆下成群的人物一個個生長、聯繫、回返,逐漸構成一座他內心完整的城池。●

|

|

|

作者簡介:雙雪濤 |

OB短評》#241 穿梭不同維度的極品好書懶人包

●金子美鈴詩選

金子美鈴著,田原譯,印刻出版,320元

推薦原因: 文

早逝的詩人寫童謠,沒有成人的說教,也不故作歡欣,自由發想轉移視角,顯現出童稚時期的純淨本質,人與萬物關係平等,哀樂互滲,既是童謠,也是上乘詩作。【內容簡介➤】

●白先勇的文藝復興

白先勇著,聯合文學出版,420元

推薦原因: 益

透過本書,讓今日讀者親近古典又現代的白先勇。什麼樣的人文與歷史滋養了一位作家的高度?白先勇身體力行何謂20世紀現代主義的靈魂。【內容簡介➤】

●為小情人做早餐

焦桐著,二魚文化,720元

推薦原因: 文

深情,使得食材與飲食描寫除了色、香、味,還有了記憶的濃度。小情人會長大,但細細烹調與品嚐的時間,讓焦桐得以倒帶、暫停、重播,咀嚼歲月的滋味。【內容簡介➤】

●平面國

向上而非向北

Flatland: A Romance of Many Dimensions

愛德溫.A.艾勃特(Edwin Abbott Abbott)著,賴以威譯,木馬文化,280元

推薦原因: 樂 益

1884年的科幻小說,今天看來卻毫不過時,原因就在於作者向下突破了次元壁,勾勒了一個二次元的絕妙世界。無法奮鬥向上,卻可以勇於突破,這是跨次元真理。人類演化的下一站是五次元的新地球,這樣的神作可遇不可求,一本足矣。本書寓幾何學於科幻之中,同時又針砭了現實世界,為經典佳作。【內容簡介➤】

●Designs(1~2)

ディザインズ(1~2)

五十嵐大介著,謝仲庭譯,臉譜出版,560元

推薦原因: 設 樂 獨

人與自然、科幻與真實,經典命題在五十嵐大介的筆下,開創出新神話的異質世界。【內容簡介➤】

●邊緣世界(上、下冊)

The Peripheral

威廉.吉布森(William Gibson)著,黃彥霖、白之衡譯,木馬文化,580元

推薦原因: 樂

這部2014年問世的科幻作品,自然會被拿來與作者30年前的成名作《神經喚術士》比評一番。儘管文字平易近人了,這個時代的科幻也不再容易超越,然而本書的敍事鋪陳依然具有請君入甕的強大迫力,讀來身歷其境。迷幻感少了,呼麻感還是有的,也許這才是值得華文科幻大偷特偷的技巧,不然梗都被人家都玩過了,趕起路來未免艱辛。【內容簡介➤】

●VR萬物論

一窺圍繞虛擬實境之父的誘惑、謊言與真相

Dawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality

傑容.藍尼爾(Jaron Lanier)著,洪慧芳譯,網路與書出版,480元

推薦原因: 知 樂 益

藍尼爾的觀點向來發人深省,甚至帶點先知色彩。這本VR自傳照樣處處驚奇,平易近人的博學,嗑藥般的燒腦實驗,自黑自嘲的幽默,有點雞婆的提醒……也許少了前作的緊湊,卻很有VR的體驗感,光是看他怎麼拆解事情,再怎麼把腦部活動化為段落,會有種「我也可以」的感覺。【內容簡介➤】

●時尚業生存戰

從AI、二手市場、智慧購物,打造線上線下銷售快狠準的獲利模式

Apareru Sabaibaru, アパレル‧サバイバル

齊藤孝浩著,郭子菱譯,遠流出版,360元

推薦原因: 知 議 獨

「快時尚」洗腦消費者十年,從大量季拋劣質品洗出獲利後,尋找新的營利模式。本書觀察時尚業者新銷售模式,例如優化實體店鋪退換貨流程,或是透過線上購物網站精確探尋消費者購物心態,掐準折扣時機,衣櫃成了心戰聖地。在極端氣候等不穩定因素影響下,快時尚還能跑多快?本書態度偏向樂觀,但時尚追著時勢,顯然磕磕絆絆。【內容簡介➤】

●為何建制民族誌如此強大?

解碼日常生活的權力遊戲

許可依、程婉若、郭姵妤、陳正芬、黃綉雯、張恒豪、唐文慧、張麗珍、黃明華、齊偉先、林昱瑄、廖珮如著,群學出版,600元

推薦原因: 知 議

「建制民族誌」是近20年來重要的學術方法與潮流,揭露了弱勢者在體制內、大小機構中所面臨的權力關係與生活處境。引介多年之後,台灣已有許多豐沛的本土研究成果,充分收錄於本書。【內容簡介➤】

●想想20世紀

Thinking the Twentieth Century

東尼.賈德(Tony Judt)、提摩希.史奈德(Timothy Snyder)著,非爾譯,左岸文化,600元

推薦原因: 知 思

提摩希.史奈德向臨終前的東尼.賈德討教,本書是兩代歷史學家對過去一個世紀的反思紀錄,由簡入繁,化繁為簡,頗具代表性。賈德一直想寫一本關於20世紀思想史的書,可惜壯志未酬,本書也因此成了極好的替補。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量