東亞書房》北加賀屋亞洲書跳蚤市集即將舉行,及其他藝文短訊

【作家動態】

- 暢銷220萬部的青春小說《我想吃掉你的胰臟》,作者住野夜發表新書了,《藍色的、痛苦的脆弱》(角川)是一部以「青春終點」為題的長篇。主角在大學入學時與鄰座同學交好,甚至結為死黨,沒想到3年後面臨就職活動與畢業前夕,整個世界開始起了變化。此書為作者隨年齡的成熟,探討年輕人純潔夢想與謊言背叛,趨近純文學的輕小說。

《我想吃掉你的胰臟》電影版預告片

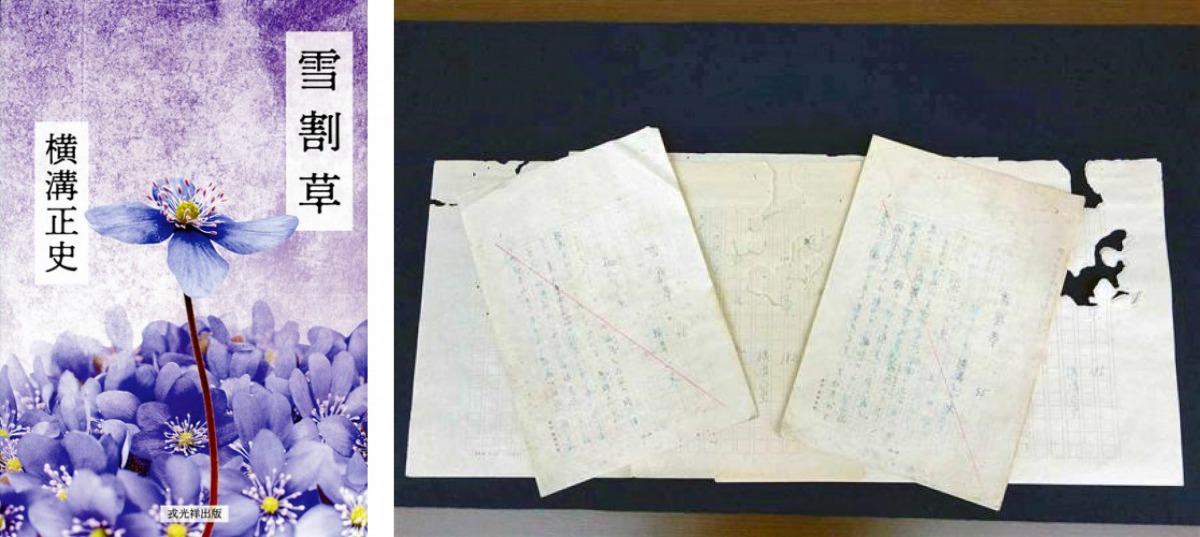

- 横溝正史於1941年太平洋戰爭時期開始連載的家庭長篇《雪割草》(戎光祥),歷經77年後首度出版。横溝自1970年代以降就是日本高人氣作家,留下許多不朽名作,筆下的金田一耕助與江戶川亂步的明智小五郎、高木彬光的神津恭介並列為「日本三大名偵探」。有「幻の小說」之稱的《雪割草》,以信州諏訪及東京為舞台,描述女主角有為子因出生的祕密而陷入困境的故事。學者表示,横溝在書中對她畫家丈夫賀川仁吾的描寫,正是金田一耕助的原型,去年底發現的此書手稿,將成為未來研究者的重要參考文獻。

- 辻村深月出版新書《青空下的逃亡》(中央公論新社)。故事描述一通深夜的電話,讓一對母子的日常生活崩塌,展開逃離東京的旅程。懷著各自的祕密,母子間的矛盾在旅途中浮出枱面。辻村用透明感的文字,描繪青少年情緒的搖擺與家族的猜忌、憤怒和恐懼,但書名「青空」二字,則意圖帶來光明與力量,最後母子也各自獲得成長。辻村表示:這個故事,是家族再生的獻禮。

- 石田衣良出版《爽年》(集英社),是繼《娼年》、《逝年》之後,「Call Boy」三部曲的最終章。這一次,覺得人生乏味而下海當了7年男妓的主人翁,已經開始思考自己的未來,但結束這段漫長的性愛之旅後,他的決定會是什麼?除了新書,改拍成電影的《娼年》近期也在日本首映,由科學小飛俠裡的鐵雄:松坂桃李打破尺度(R-18指定)擔綱演出。

《娼年》電影預告片

- 擅長浪漫小說的直木獎作家村山由佳,首度挑戰「過勞死」議題,出版《來自西方的風》(幻冬舍)。連鎖居酒屋的店長,給女友千秋打完最後一通電話後竟「自殺」身亡,種種疑竇讓千秋與死者父母開始合力挑戰大公司,誓言找出背後的真相。這是村山第一次嘗試社會寫實的主題,也是出道25年,從未有過的全新風格。

- 以《八百長》獲直木獎的作家新橋遊吉去世,享年84歲。新橋生前出版過許多賽馬小說,所謂「八百長」為日文打假球、涉嫌詐欺比賽之意,相傳江戶時代某八百屋(蔬菜店)老闆長兵衛擅長詐賭,外號「八百長」,流傳至今成為代名詞。書中描述一名少年不顧家人反對,成為騎師,日後並獲得高人氣。但自從他認識名為紀宮恭子的女子之後,卻一步步走上八百長之途。

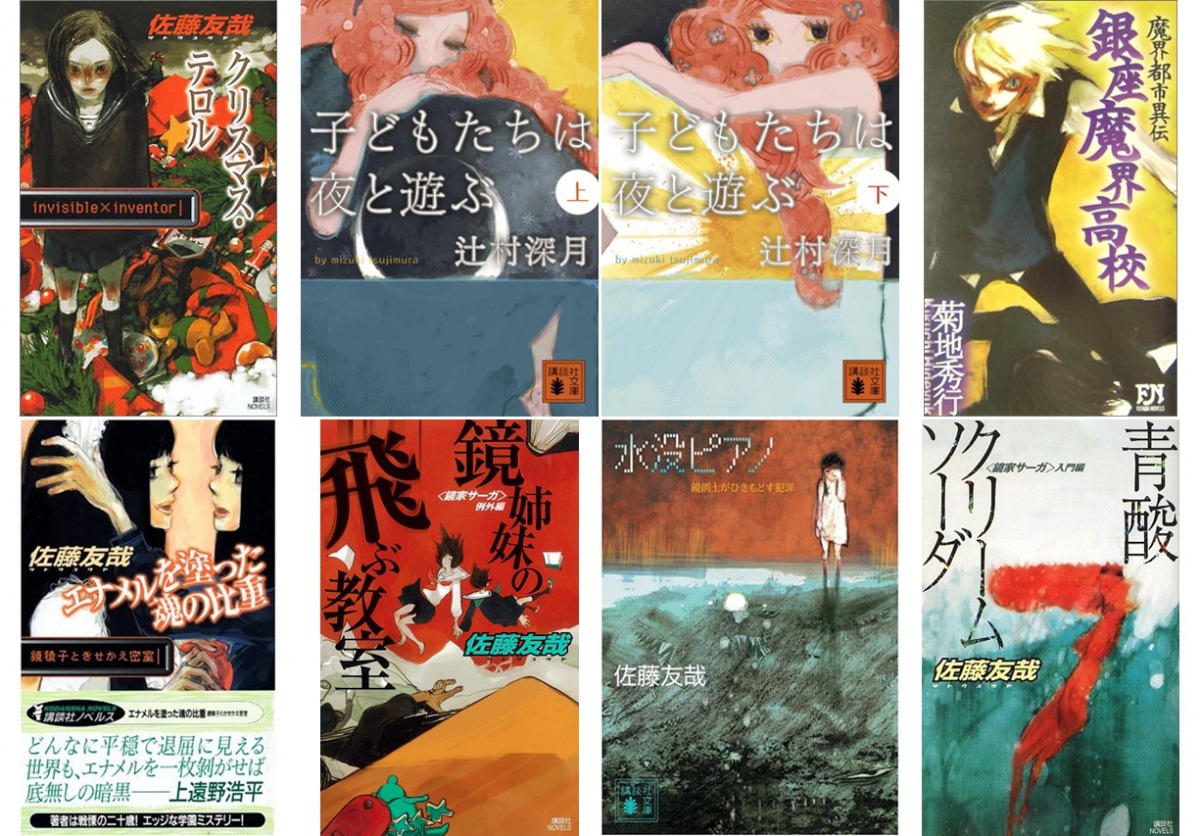

- 插畫家笹井一個去世,享年42歲。笹井生前為許多知名作家創作封面,包括佐藤友哉的《聖誕節恐怖分子》、《鏡家事件》,辻村深月《與黑夜嬉戲的孩子們》、菊地秀行《銀座魔界高校》等。與笹井合作最密切的作家佐藤友哉說:「聽到消息,感覺身體都被撕裂了。」

- 推理作家内田康夫去世,享年83歲。內田的代表作為超過百部的「淺見光彥系列」,自1982年起,除改編漫畫,更經常被拍成電視劇。其中TBS電視台已上演24年,如同007龐德一樣,飾演淺見光彥的明星已歷經辰巳琢郎、澤村一樹、速水茂虎道、平岡祐太四代。富士電視台版本的初代演員為榎木孝明,接棒的中村俊介也飾演了15年,最終回《淺見光彥殺人事件》將隨内田的過世畫下句點。位於輕井澤的淺見光彥紀念館開放書迷獻花,與内田同為作家的妻子早坂真紀和粉絲相擁而泣,說:「我感受到大家非常多的愛。」

- 以挑戰織田信長死亡之謎成為暢銷作家的加藤廣去世,享年87歲。原本任職經濟研究所顧問的加藤,直到2005年才以75歲高齡躋身新人作家之列,但他從大膽的角度出發,所書寫的《信長之棺》、《秀吉之枷》、《明智左馬助之戀》,被稱為「本能寺三部曲」,是當時最受歡迎的歷史小說之一。

【得獎消息】

- 福音館書店雙喜臨門,除第一次為日本奪得本屆波隆那書展「最佳童書出版社」大獎外,福音館的《魔女宅急便》作者角野榮子,也榮獲本屆安徒生作家大獎,為拿下該終身榮譽獎的第三位日本作家。角野榮子受獎時表示:「我想告訴讀者,透過閱讀,你將發現文字的力量真的非常強大。」負責角野的福音館編輯也表示:「兒童文學能帶給孩子長成大人的力量,我深信角野本身就擁有這樣的魔法。」

- 由書店員與志願者選出的「2018漫畫大獎」公布了,首獎為板垣巴留的擬人化青春動物群像劇《Beastars》(秋田書店),第二名為森田るい所著,描述火箭控的《我們是外星接觸者》(講談社)、第三名為コナリミサト的OL喜劇《凪的閒暇》(秋田書店)。大學4年級開始創作、至今也才兩年的板垣巴留,受獎時戴著雞頭套與狼頭的編輯一同上台領獎,她說:「感謝迪士尼,讓動物穿著衣服兩腳行走也毫無困難地被接受。」

- 第44屆川端康成文學獎由保坂和志《這裡和其他地方》(新潮2017年6月號)奪得。在一個老朋友的追悼會上,小說家被幸福感包圍,想著生與死。這篇以第一人稱寫就的故事,宛如作家自己的私小說,在過去與現在的時空之間來回穿梭,當讀者熟悉的記憶畫面與故事重疊,就有一股微妙的安定感油然而生。

- 第15屆書店大獎由辻村深月《鏡中孤城》(白楊社)奪得。這本描寫7名生活受挫的學生逃避至鏡中世界的作品,得獎公布後一周內狂賣5萬冊,並從公信榜的百名榜單外急升至當周冠軍,這也是辻村進入排行榜前10名的第一部作品。拿下大獎後,辻村家鄉山梨縣的書店也興奮不已,例如朗月堂書店立刻特設專區,陳列200部得獎作,包含50本作家簽名書。

【產業新聞】

- 集合韓國、台灣、香港約25家書店,以及70家日本獨立出版社的「2018北加賀屋春季亞洲書跳蚤市集」,將於5月在大阪創意中心(CCO)舉行。由當地文化雜誌《IN/SECTS》主辦的活動現場,除銷售東亞出版品,也希望藉由交流對談,跨地域與文化分享新價值。香港已知有RMM Journal、Viction:nary參加,台灣方面則有秋刀魚、朋丁、Big Issue等單位參加。

2017北加賀屋春季亞洲書跳蚤市集宣傳影片

- 從明年(2019)開始,「道德」將納入日本的國中正式課程,第一次教科書評鑑已經出爐,各家出版社的課本中,不約而同分別引用人氣漫畫。例如人際關係議題,日本文教出版社借《3月的獅子》中班導對面臨留級的主角說:「如果一個人沒辦法的話,就去依靠誰」、「否則的話,就真的誰都無法依靠你了。」在探討愛是什麼的課程中,東京書籍出版社則引《北斗神拳》一幕台詞「人因愛而悲傷!因愛而痛苦!」學研教育未來出版社則以8頁篇幅,介紹《怪醫黑傑克》中主張安樂死的奇利柯醫生與黑傑克對決的畫面。

- 繼今年2月日本漫畫家協會對盜版網站「漫畫村」發表譴責之後,講談社、集英社、角川等出版社近期也分別發布緊急聲明,指責侵權是踐踏創作者努力與才能的行為,也破壞編輯與發行的流程,造成數兆日圓的損失。各家皆表示,對盜版網站的侵權行為,將提起民事與刑事告訴。

以漫畫周刊為例,據了解,《少年Jump》原則上每周一發售,但盜版網站於前一個周末甚至周五,讀者即可看到網路上的盜版內容。出版社表示,從去年9月至今年2月,每個月至少損失4000億日圓以上。

然而日本召開智慧產權部長級聯合會議,對盜版網站提出的應變對策也引發大眾質疑,認為封鎖網站是否侵害了「通信隱私」。官方目前提出的解釋是,過去僅用於兒童色情的反制措施,也適用於違法的盜版網站,並呼籲通信業者主動做出對應。但違反通信隱私的批判聲浪越來越大,日本政府將於今年秋天的臨時國會上,針對內容產業提交永久性法案。●

繪本故事》青蛙等不及,好生氣!維爾修思的「青蛙與朋友」系列繪本

青蛙想幫鴨子畫一幅肖像,可是好難喔,每次都畫得不像。他把畫紙揉成一團丟在地上,青蛙生氣了……

國外的讀者對這隻穿著紅白相間短褲的綠色青蛙一定不陌生,他是國際安徒生插畫大獎最年長得主、荷蘭國寶級兒童文學家馬克斯.維爾修思(Max Velthuijs)筆下「青蛙與朋友」系列繪本的主角。

▉原本是其他故事中的配角

相較於不少童書作家早就立定志向,維爾修思的插畫家之路顯得曲折許多。維爾修思1923年出生於荷蘭海牙,從小就喜歡藉著繪畫來編造故事,除了美術和體育以外,對學校的其他課程都興致缺。二戰期間,維爾修思原想從軍,卻因年紀太小未能如願。隨後他和家人搬遷至阿納姆(Arnhem),於當地的視覺藝術學院主修繪畫和平面設計。戰後,維爾修思開始平面設計的插畫工作,主要是繪製政治傳單、卡通海報和書籍封面,偶爾也接廣告和插畫。

直到1962年維爾修思39歲時,才偶然畫下他的第一部童書作品。當時,出版社邀請他為一本關於押韻的幼兒書《Versjes die wij nooit vergeten》(Rhymes we will never forget)畫第十版的插畫,該書出乎意料地大賣,銷售量更甚於其他由知名插畫家作繪的版本。

荷蘭國寶級兒童文學家馬克斯.維爾修思(Max Velthuijs),照片取自官網

維爾修思以鮮豔顏色和童趣的風格,為當時的童書市場注入一股新鮮感,也意外開啟了他作為童書繪者的職業生涯。兩年後,維爾修思再度為另一本幼兒押韻書《A is een aapje》(A is for Monkey)擔綱插畫,這本書也是讓維爾修思成為國際知名家、贏得世界矚目的轉捩點。

青蛙與朋友系列的主角青蛙,原先只是別的故事中的配角

維爾修思很快奠定自己的插畫風格。不透明的水粉彩顏料畫出豐富鮮豔的圖像作為基底,再用漆黑的粗線條為筆下角色描邊,成為維爾修思鮮明又易辨識的個人風格。在他的作品中,除了能領略到插畫家精湛的筆墨功夫外,也能從封面和書名頁上逗趣的手寫標題文字的排列,看出他曾任平面設計師的圖像編排技巧。

接下來,維爾修思開始為自己創作故事及插畫。膾炙人口的「青蛙與朋友」系列即是其中一例。故事中的青蛙,原先只是維爾修思「Klein-Männchen」(小小人)系列中的配角,在1989年出版的《Kikker is verliefd》(青蛙談戀愛)中,維爾修思為這隻青蛙賦予個性、情感和想法,前後完成了14個故事,成為維爾修思最受歡迎,也為人所知的代表作。

▉每個角色都是孩子的化身

「青蛙與朋友」系列已售出多國版權,全球銷量230萬冊,也曾改編為電視動畫和戲劇作品。從這個系列故事,不難看出維爾修思對大自然、動物和人類的關愛。他的童年生活大多在戶外度過,滑雪、釣魚、野餐等兒時的經驗,都成為「青蛙與朋友」的故事背景。

對維爾修思來說,作品最重要的是貼近生活、貼近人性。他說:「比起將我的作品放進博物館,我更希望我的書能在家庭中被閱讀、朗誦。」

「青蛙與朋友」的故事描述主角青蛙和情人鴨子,好友兔子、老鼠、小豬們再平凡不過的日常生活。總是穿著紅白條紋短褲青蛙,代表「孩童」角色,大大的眼睛顯現著孩子的純真和對世界的強烈好奇,以及對萬事萬物有很高的接受度。

圖片截自Youtube

就像多數的孩子一樣,青蛙感性、衝動、沒耐心又沒定性,但同時他天真善良的個性和坦率不造作,總能帶出每個人最好那一面。象徵「冒險家」的老鼠,則是維爾修思認為全書最有趣的角色,他多才多藝,常耐心地教導其他朋友新事物,也會以精闢的話語開導好友們。而鴨子雖然是青蛙的伴侶,但她極盡體貼、善解人意的個性,也讓她成為青蛙最好的朋友。

全書除了鮮豔的色彩運用之外,維爾修思只用簡單的幾筆線條,就能勾勒出動物們的個性、姿勢和特徵。這些線條和色塊,正符合幼齡孩童對動物的第一印象。對維爾修思來說,畫出青蛙並不難,難的是如何畫出他的情緒。「要怎麼畫一隻戀愛的青蛙,或害怕的青蛙?你要有夠柔軟的情感才能做到。」

一如他在2014年榮獲國際安徒生插畫大獎時所說:「書中的每個角色都是我內在孩子的化身。雖然每個角色各自有獨特的個性,但也有一部份的我。」因為符合人性,因此孩子能在書中看見自己面對難題時的情緒,大人也能在每個角色身上看見自己心裡的小孩。

「青蛙與朋友」系列講述一群好友的日常生活故事。(圖片提供:青林國際)

▉生活艱難,但終會有好的結果

儘管我們都知道,真正的青蛙和老鼠比鴨子和兔子小得多。但維爾修思不受現實束縛,「青蛙與朋友」書中的所有動物幾乎都是相同大小。他也不採取繪本常見的動物家庭的設定,而是讓他們擁有對等的朋友關係。

維爾修思很有目的地創造出一個沒有階級的世界,沒有上對下、沒有父母對孩子、長輩對晚輩角色的關係,人物之間彼此都處於對等的位置,讓孩子能藉著閱讀來遠離真實世界的複雜和殘酷。

儘管維爾修思看似建構了一個理想的烏托邦,但他並不避諱談論陰暗沉重的議題,譬如《Kikker en her vogeltje》(青蛙與鳥兒的歌,1991)便以極大的篇幅描寫死亡,主角們更在故事末段得出「萬物都難逃一死」的結論。而《Kikker is bang》(青蛙好害怕,1994)則如同書名一般,內容圍繞在未知的、無以名狀的恐懼。

關於死亡,動物們在埋葬了小鳥後,開心地追逐玩耍,青蛙也因此體認到:認真活過的生命是不會因死亡而留下遺憾。而關於恐懼,則呼應了國際兒童圖書評議會(IBBY)評審團主席Jeffrey Garrett所說的:「青蛙與朋友系列告訴讀者:『生活可以很艱難,但最終都會有好的結果,因此別輕易放棄,別輕易喪失信心,因為你比以為的更堅強,而且你並不孤單。』」

照片取自官網

以十數本繪本組成的「青蛙與朋友」系列,想要傳達的核心議題是:愛、平等、尊重和溝通。藉著青蛙對各種事物的疑惑、恐懼或喜悅,加上眾多好友的陪伴、同理或開導,以厚實的良善價值做為故事基底,來引領孩子認識現實世界殘忍、矛盾、複雜的那一面,也以此讓初次探索孩童,能從中得到支持和慰藉。●

Kikker is boos

作者:馬克斯.維爾修思(Max Velthuijs)

譯者:黃筱茵

出版社:青林國際

定價:260元

【內容簡介➤】

Kikker is ongeduldig

作者:馬克斯.維爾修思

譯者:黃筱茵

出版社:青林國際

定價:260元

【內容簡介➤】

作者簡介:馬克斯.維爾修思(Max Velthuijs)

馬克斯‧維爾修思於1923年出生於荷蘭,大學主修繪畫與平面設計,先後從事海報及廣告插畫的工作,直至39歲才開始繪本作家的創作生涯,並在66歲才出版了膾炙人口的《青蛙與朋友》系列,部分作品獲改編為電視動畫和戲劇作品,甚至被選為英國義務教育之教材。

維爾修思的童年生活大多在戶外度過,滑雪、釣魚、野餐等,這些兒時的大自然經驗成為了往後《青蛙與朋友》系列的故事背景。

馬克斯‧維爾修思於2004年獲IBBY頒發童書界最高榮耀——國際安徒生插畫大獎,也是荷蘭唯一享有此殊榮的插畫家;於隔年因病過世,享年81歲。

譯者簡介:黃筱茵

國立台灣師範大學英語研究所文學組博士班肄業。曾獲師大英語系文學獎學金。曾任編輯,翻譯過圖畫書與青少年小說等五十餘冊,包括《我想要2個生日》《我不想去醫院!》《我想要妹妹!》《青蛙等不及》(青林)等。

擔任過聯合報年度好書評審與信誼幼兒文學獎初選評審,並為報章書本撰寫圖畫書導讀與小說書評,主要可見於《聯合報》讀書人版、《中國時報》開卷版與《幼獅文藝》每月選讀小說書評等。喜歡圖畫書這座偌大森林變幻多端的景致,要一輩子在裡頭探險,蒐集酸甜苦辣的七彩果實。

閱讀通信 vol.347》繞遠路不算是迷路吧!

世界閱讀日 完整專題

全國20個縣市圖書館、100多家獨立書店進行了大串聯,每個地方都有專屬的在地活動串聯:

點選這張圖片,搜尋離家最近的世界閱讀日活動:

指導單位:

點選合作夥伴Logo,更多閱讀冒險正在進行:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量