整理:李亞橋、佐渡守

《天亮之前的戀愛:日治台灣小說風景》一書,嘗試介紹一段半世紀的台灣文學史,天亮之前的戀愛,是暗夜的戀愛,意指現代文學在台灣的萌芽跟發展,當年前輩對文學充滿興趣,以日語做了嘗試,也有成果,只是後來挫折了,就像黎明的露珠,在陽光下蒸發、消失無形,造成我們對這50年的文學有點陌生。今天的講題,以「夢遊」與「點燈」的概念,再補充一些詮釋。

▉解嚴後台灣文學研究三階段與未來發展

先簡單回望台灣文學研究狀況。從比較自由公開的1987年解嚴後至今,超過30年,我把它分為幾個階段:

第一階段是90年代,花了很多時間讓史料出土。今天大家覺得理所當然的作家文本在90年代分期付款式地慢慢進到台灣史(而不是台灣文學史)的課堂上,與一些學生相遇。我稱它為「史料」,是因當時比較致力以文本補充歷史,從賴和、楊逵是誰?生活在怎樣的時代?慢慢進到張文環、龍瑛宗、呂赫若,然後建立幾個基本論述,介紹他們的作品反映什麼。

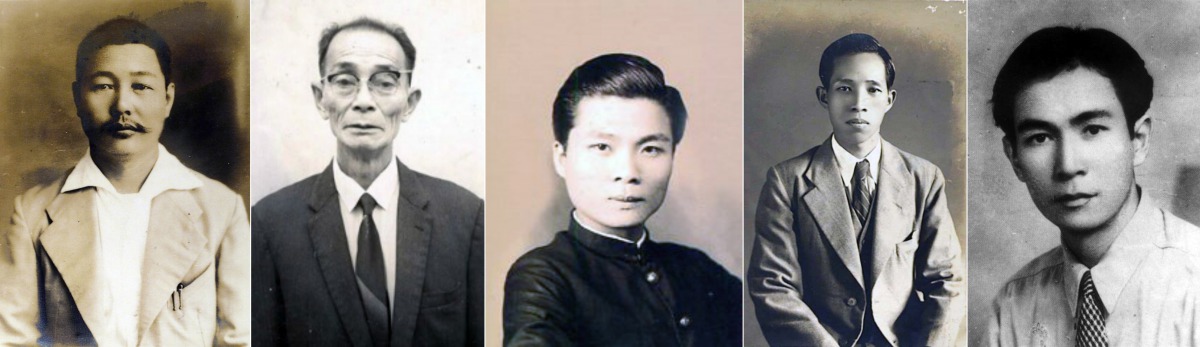

左起:賴和、楊逵、張文環、龍瑛宗、呂赫若(取自wiki及國家書店)

第二階段是21世紀的第一個10年,我把它歸納為文物徵集。盡可能大量收集,然後做翻譯整編。現在大家看到的張文環全集、龍瑛宗全集、呂赫若全集,都是這樣來的。同時擴充相關科系人才、論述多元化,比如後殖民、現代性等概念的引入,都是在這個階段發生。

今年2019年,21世紀的第二個10年,第三階段,已經快要結束,日治重要作家的全集、史料、研究彙編,幾乎都已做足,並且掃描建檔,對有心研究的人,資料足夠,論述工具也多。接下來,應回歸文學本位的篩選跟詮釋,重新提出論述。但要怎麼篩選?我想首先得有一套美學標準,文學、文本上的品管能力 ; 要建立一個長期、專業的文學史敘述,還是要回到文學底子的把關。對時代有詮釋能力、對未來的史觀能形成文學意義的作品,才是我們要致力去詮釋跟保留的,而不是無關內容地把所有資源均分掉。我想這並不是一種剔除,而是階段成熟演化的結果。

▉戰後文學史廣為人知,戰前文學史還有許多空間

黃得時

文學史的前提,首先要有文學跟文學活動。日治五十年的文學跟文學活動要怎麼判斷?除了作品,還有環境、產業、讀者跟作者都要齊備。影響文學演化的原因很多,有漢文、白話文、日本語文、台灣語文等語言演化,還有教育、印刷以及世代更替等因素。1930年代中葉的台灣,慢慢形成不只文學,還包括繪畫、音樂、戲劇等領域連動的文化公共領域,如果這個公共領域曾引發當時人們書寫文學史的焦慮,最顯著的例子就是黃得時。40年代初,他接連寫了3篇檢索明清以來台灣文學軌跡的文章,其中,1943年的〈臺灣文學史序說〉是台灣島上第一次出現「台灣文學史」這五個字,不過他加上了「序說」二字。

後來的歷史大家都知道了,這段文學史確實停留在「序說」階段。之後,有了不同的戰後文學,也有不同版本的戰後文學史,但想完整把台灣文學史接起來,恐怕需要接枝、共生、理解與尊重,其中廣為人知的是陳芳明的《台灣新文學史》。整體來說,我們對戰後文學的詮釋持續在加深,可是戰前好像一直停留在「序說」階段,因此還有很多空間可以做。

▉放下漢學的賴和,是軟心自疑的人

《天亮》這本書裡,年代最早至賴和,日治前一年生,教育從私塾轉向近代醫學,創作由漢文轉向白話文,是一個適合觀察的例子。關於他的研究很多,這本書裡比較側重在私人性格,我覺得賴和是個自我反省力很高的人,這是他做為文學家的優點,卻也是運動家的弱點。他的同代人蔣渭水診斷台灣是世界文化的低能兒,原因是智識的營養不良,帶動文化協會人人以啟蒙者自許,想為文盲與黑暗社會點亮一盞燈,高歌文明進步之際,賴和卻常會走幾步停下來考慮:那些啟蒙、點燈的事,真是大眾需要的嗎?我們帶來了新的文明?還是只是知識份子自我感覺良好而已?這一步對大家真的好嗎?

評者常並提賴和跟魯迅,從文體與語言的摸索示範來講,兩人當然有參照性,不過也有些不太一樣,比如「疑我」與「疑人」。魯迅文字如梁實秋形容,深刻辣毒,就像匕首,刺得人痛,腦袋被打了一記而思考起來。賴和文字幾乎感覺不到匕首與辣毒,他是個軟心的人,對自己、對別人都容易動情,他的「疑」常在知識份子本身,疑我而少疑人。

賴和也是一個會為他人、為環境改變自己(文學)的人。他的漢學基礎比他的白話文好太多了,用現在的話來說,他的「舒適圈」其實在漢詩,很多的憂愁、多情、苦惱,他用詩句可以寫得很好,賴和研究先行者林瑞明曾將賴和仿古詩〈哀聞賣油炙粿者〉,與改寫成白話小說的〈不幸之賣油炸檜的〉兩相比較,可以發現漢詩意象生動俐落,小說雖費力摸索但字彙魅力卻少了許多。明知難為仍為,賴和的白話文並不完美,他的成就正是在於他的苦心示範、拉拔他人,私底下他的心緒,比如獄中日記或生涯所感,常用漢詩記錄。從這點來看,就可理解為何他後來在病床上講的話那麼使人難過。「我們所做的新文學都白做了!」這句話由賴和口中說出特別之痛,因為他真的是放下了自己的文學能力,全心投入去開一條文學的新路,到頭來卻一場空。

講座現場

▉日文進階版的楊逵,不甘只是個驗屍人

曾受賴和照顧的楊逵,論情懷與想做的事,跟賴和其實有點像,可說是賴和的日文進階版。《天亮》裡選的楊逵文本是〈無醫村〉,描述一個沒有病人上門、每天閒著搖筆桿的醫生,突然一天晚上,有人來敲門,使他生出使命感,一種20年代台灣文化協會青年懷抱的心情:「我無論如何非把他醫好不可。我感覺到,就我的生活而言,能否醫好這個病人,是我今後發展的一個關鍵。」

可是到了現場,村莊的貧窮遠超乎想像(這也是當時知識份子落到現實裡的窘境),醫生進到屋裡才發現,病人不等他試試身手便辜負他而死去,他的希望落空了,只能對傷心的老母親說些自己也不相信的安慰話。環顧四週,他明白這是個無錢就醫、終而不治的家庭,人家來找他,不是要他救,只是要他驗屍,開張死亡證明罷了。

楊逵比較接近魯迅的辣毒,直接把醫生寫成驗屍人。但楊逵似乎不甘只是個驗屍人,不甘文學只用來描寫人間的悲哀。〈無醫村〉的結尾,預告了楊逵將不放棄地繼續走向普羅文學。這位無處自我實踐的醫生,回到診所,放棄了那搔頭苦思爬不完、還被餘菸燒掉的詩作,「把灰吹掉,拿了新的稿紙,以新的感觸寫著與平時不同的詩 」。

▉務實的張文環,卻是最唯美的班長、寫女性第一把手

張文環作品精實,我比喻他是同儕裡的大哥、班長,勇於負責,朋友與女兒都說他是很重情的人,所謂「俠義」與「痛愛」,痛愛是台語的疼惜,但這個痛字也弦外之音地點出張文環的力道與深情。張文環身上兼具舊夢跟新潮,山居記述、太平老街,是他的舊夢,寫這些回憶的時候,他沉得很深,文筆甜得像糖,耽溺於文體、字句的打磨與準確,恐怕是日治小說家最唯美主義的一個。

另外,張文環的女性視線。這時期男性作家筆下的女性,寫得不能算好,對女性的想像,無論偉大的母親、落後的祖母、美麗的藝妓、流落的養女,缺乏內在理路,動人的並不多。呂赫若雖然常寫女性,但是關懷女性處境為多。把女人當成一個「人」來寫,且寫得活靈活現、不典型但能引發魅力的,我讀起來覺得是張文環。比如〈閹雞〉裡的月里,〈論語與雞〉裡的阿嬋。

台南人劇團曾於2008年將《閹雞》改編為舞台劇

▉華麗且劇烈的時代,作家由點燈走向夢遊

楊逵、張文環的出現,預告了日語世代的成熟,文學置入30年代的文化公共領域。30年代是個既明又暗的時代,剛開始色彩非常鮮艷,後來因為戰爭墜入肅殺氣氛,一個起落劇烈的年代,有摩登、機械、都市,也有緊縮、挫敗、虛無。

在這華麗且劇烈的時代裡,慢慢出現跟20年代啟蒙思潮不同的文藝潮流,由點燈人走向夢遊者,理念走向感覺,作者的個人像、內在意念成為主軸,劉吶鷗、翁鬧是清楚的例子,龍瑛宗亦是,文學成為人生挫折的安慰,用他自己的說法叫「悲哀的玩具」,但論技藝龍瑛宗用力頗深,也具有相當的野心。這兒所謂夢遊,不完全指虛弱迷途,相反地,也有因為身在夢中反倒無視現實、一心直行的部分。這一點,可以呂赫若為例來談。

呂赫若的創作高峰從〈財子壽〉到〈玉蘭花〉,中間兩篇作品〈月夜〉與〈石榴〉較受忽略,我想藉此簡單談一下知識份子由啟蒙者走向夢遊人。

客家電視台於2018年推出連續劇《台北歌手》,描述呂赫若傳奇的一生

〈月夜〉是一個知識份子把受虐女性送返婆家的故事。那是一個非常不合理的虐待,知識份子理性判斷完全知道那是錯的,但他因為背負封建家長的委託,即使女性可能尋死也還是得把她送回婆家。理念與行為的差距,我想這是30年代中後期很多知識份子的痛,之前氣勢稱頭的啟蒙青年消失了,慢慢出現尾崎秀樹所說的「精神傾斜」,小說裡的人物也移向了虛弱的知識人、受凌虐的女性。

〈石榴〉開場就走失了一個癲狂者:主述者的弟弟木火。小說通篇回想何以走至今日境地,但主述者找回弟弟之後,也只能把木火關進柴房,沒有治療,慢慢虛弱而死。以象徵多子多孫的〈石榴〉為題,主述者把自己的血脈過繼給沒有娶親生子的癲狂弟弟,乍看又是呂赫若在封建觀念與個人自我之間求和,但木火這個形象是不是也有可能投射:從〈月夜〉到〈石榴〉,知識份子從旁觀他人之痛苦的無能困境,日益走向了精神的死胡同?

〈月夜〉與〈石榴〉兩篇改磨很久,呂赫若自覺寫得不自然,這是事實,一路自賴和時期以來,以文學啟蒙點燈的使命感雖強,但一路挫敗,精神難以負荷。在我看來,1937盧溝橋事變到1941年珍珠港事變,整個台灣文學界卡關頻頻,進入決戰期,更是瀕臨與木火同樣無能癲狂的邊緣。

▉徘徊奔走的呂赫若,從無能瘋狂回歸純樸童真

時局緊迫,想不癲狂或皇民變質也難,造夢或許是不得不的辦法。決戰時期兩個很小很美的夢,一個是張文環的〈夜猿〉,一個是呂赫若的〈玉蘭花〉。這兩篇的共通處是自然跟孩童,40年代的台灣文學在此轉向。

〈玉蘭花〉渾然天成帶有一種魔力。我在書裡這麼寫:「魔力經常不可理喻,它對我們習慣的主題置之不理」,這兒所謂習慣的主題指的是刻板的抵抗/非抵抗 ; 「讓我們想順理成章引述文本詮釋議題的居心一夕落空」,指的是現成史觀不宜強解作品,〈玉蘭花〉曾被歸類為皇民文學,糟蹋了這篇小說許多年 ; 「它讓作品變得模糊,甚至引發爭議,但無論如何卻使我們不能忘記」,文學說白了是這樣,若能做到無論如何不能忘記的高度,便勝過其他。戰爭期的台灣文學,最高點差不多也在這裡。

作家賴香吟(持麥克風者,台文館提供)

在這之後,即使是呂赫若也只能隨時代打轉,徘徊奔走,四處找路,不知是該堅持自己的夢?還是虛心求教現實?在後來被動員寫作的作品〈山川草木〉、〈風頭水尾〉,他寫道:「我們在藝術、學問中打轉,是否遺忘了什麼?......和這些(生存現實)比起來,我覺得我們都像患了夢遊症」。他在反思,當多數人陷入困境,像拳擊比賽被打趴、無力再起的時候,呂赫若不知倒底是憑靠夢想,還是憑靠清醒,強迫自己再站了起來,面對絕壁般的現實。

戰後初期,幾乎沒有人像他那樣快以中文發表作品。1947年初的〈冬夜〉,女主角先是因為戰爭陷入厄運、戰後又遇人不淑,眼前只剩兩條路,一是如〈月夜〉跳河自盡,二是淪為娼妓、想辦法活下去。「喂!危險!不准出來!」這個女性,在小說最後無辜地被男性的政治衝突所包圍,可「她一直跑著黑暗的夜路走,倒了又起來,起來又倒下去。不久槍聲稀少了。迎面吹來的冬夜的冷氣刺進她的骨裡,但她不覺得。」這是呂赫若的中文,雖有一點參差,但已經很厲害地克服了語言。〈冬夜〉尾聲拋出了不顧危險往前衝的生存本能,也寫準了不久之後228的肅殺氣氛,以及呂赫若自身後來的命運,真是一個奇特的文學預言。

▉以中文寫作的鍾理和,處境同樣困難

書裡另有一個作家鍾理和,雖然他在日治期間沒有作品,但就生存年代來說,他和吳濁流一樣,是完整經歷日治的人,戰爭流離與政權更易,催生了他們的作品,也替戰後初期的台灣人處境留下重要紀錄。

當呂赫若摸索中文創作的1946年,鍾理和在北京等船回台灣,很不順利。這時期的作品〈新生〉裡有些字句:「我想只要先磨亮了我自己這盞燈,便不難於在無底深淵的黑暗中,探出一條光明的路。」燈的象徵再度出現,但這兒早無照亮時代的雄心,而是個人的、卑微的努力,他已經察覺到時代的悲哀,但還是選擇磨亮自己這盞燈,相信未來應該還是有光明的路可走。

鍾理和幾乎是戰後初期唯一一位沒有語言問題、能流暢細緻寫中文的台灣作家,但即使如此,一切還是很困難。在他死前一兩年,他差不多已經知道所謂省籍作家的命運,就如他最後寫給林海音的信所形容:「本粒粒幼芽,倘無人特別照顧,則其難立足於今日乃極自然之事。」

▉文學史的重複,期待走出「序說」的文學史

最後,我想用鍾鐵民回憶父親鍾理和的一段文字來做結:

我底下的弟妹,全是父親一手帶大的。他坐在搖籃前面的破藤椅上,膝上擱著書或稿紙,長長的繩子繞在腳趾上,輕輕地搖著。由老三老四到老五,每次他們一哭,伴著哭聲的是父親低低的催眠曲:番仔調。調子是哀怨的傷情的而又是纏綿的。以前祖母也能唱,現在可再也聽不到了,有時我亂哼哼對了調子,我會不停的哼下去,哼得心中百感交集,悲痛可淚為止,因為此時我好像又回到了從前,聽父親在催眠。

文中的催眠曲應是來自鍾理和的小祖母:一位手上有刺花的原住民女性(參見〈假黎婆〉),理和從小跟這位小祖母情感親暱,番仔調由祖母唱給了理和,又由理和唱給了鍾鐵民以及弟妹們。

鍾鐵民尋覓這個調子、回憶父親的過程是傷情的,但他仍然繼續,直到「百感交集、悲痛可淚」,情感洗滌在這個段落寫得很傳神,以破藤椅、書、稿紙來形容的父親形象,在我讀來,也同時投影出過去整代日治作家,父親低低的催眠曲裡有前人的回音。

這段文字寫於1964年,不久,〈天亮〉書裡年齡最小的葉石濤將以中文重拾寫作,以「鄉土文學」來為台灣文學作修辭,同時,陳映真、王禎和、黃春明等人陸續登場,掀起戰後台灣新一波文學。文學史似乎重複著。我們和前人一樣,經歷語言與教育的劇烈變革,更換一種語言寫作,又在其中尋找台灣色彩與主體性。時間花去三、四十年,甚至同樣五十年,來到90年代中期,很奇妙地,台灣文學再度出現明顯的轉折,家國、族群、性別定義鬆動,眾聲喧嘩,直到今天。希望這次文學史不會再如同前人停留於「序說」,而能持續寫下去。●

(台文館提供)

Tags:

(素材取自wiki及widewalls.ch;圖片合成:陳宥任)

整理:李亞橋、佐渡守

《天亮之前的戀愛:日治台灣小說風景》一書,嘗試介紹一段半世紀的台灣文學史,天亮之前的戀愛,是暗夜的戀愛,意指現代文學在台灣的萌芽跟發展,當年前輩對文學充滿興趣,以日語做了嘗試,也有成果,只是後來挫折了,就像黎明的露珠,在陽光下蒸發、消失無形,造成我們對這50年的文學有點陌生。今天的講題,以「夢遊」與「點燈」的概念,再補充一些詮釋。

▉解嚴後台灣文學研究三階段與未來發展

先簡單回望台灣文學研究狀況。從比較自由公開的1987年解嚴後至今,超過30年,我把它分為幾個階段:

第一階段是90年代,花了很多時間讓史料出土。今天大家覺得理所當然的作家文本在90年代分期付款式地慢慢進到台灣史(而不是台灣文學史)的課堂上,與一些學生相遇。我稱它為「史料」,是因當時比較致力以文本補充歷史,從賴和、楊逵是誰?生活在怎樣的時代?慢慢進到張文環、龍瑛宗、呂赫若,然後建立幾個基本論述,介紹他們的作品反映什麼。

左起:賴和、楊逵、張文環、龍瑛宗、呂赫若(取自wiki及國家書店)

第二階段是21世紀的第一個10年,我把它歸納為文物徵集。盡可能大量收集,然後做翻譯整編。現在大家看到的張文環全集、龍瑛宗全集、呂赫若全集,都是這樣來的。同時擴充相關科系人才、論述多元化,比如後殖民、現代性等概念的引入,都是在這個階段發生。

今年2019年,21世紀的第二個10年,第三階段,已經快要結束,日治重要作家的全集、史料、研究彙編,幾乎都已做足,並且掃描建檔,對有心研究的人,資料足夠,論述工具也多。接下來,應回歸文學本位的篩選跟詮釋,重新提出論述。但要怎麼篩選?我想首先得有一套美學標準,文學、文本上的品管能力 ; 要建立一個長期、專業的文學史敘述,還是要回到文學底子的把關。對時代有詮釋能力、對未來的史觀能形成文學意義的作品,才是我們要致力去詮釋跟保留的,而不是無關內容地把所有資源均分掉。我想這並不是一種剔除,而是階段成熟演化的結果。

▉戰後文學史廣為人知,戰前文學史還有許多空間

黃得時

文學史的前提,首先要有文學跟文學活動。日治五十年的文學跟文學活動要怎麼判斷?除了作品,還有環境、產業、讀者跟作者都要齊備。影響文學演化的原因很多,有漢文、白話文、日本語文、台灣語文等語言演化,還有教育、印刷以及世代更替等因素。1930年代中葉的台灣,慢慢形成不只文學,還包括繪畫、音樂、戲劇等領域連動的文化公共領域,如果這個公共領域曾引發當時人們書寫文學史的焦慮,最顯著的例子就是黃得時。40年代初,他接連寫了3篇檢索明清以來台灣文學軌跡的文章,其中,1943年的〈臺灣文學史序說〉是台灣島上第一次出現「台灣文學史」這五個字,不過他加上了「序說」二字。

後來的歷史大家都知道了,這段文學史確實停留在「序說」階段。之後,有了不同的戰後文學,也有不同版本的戰後文學史,但想完整把台灣文學史接起來,恐怕需要接枝、共生、理解與尊重,其中廣為人知的是陳芳明的《台灣新文學史》。整體來說,我們對戰後文學的詮釋持續在加深,可是戰前好像一直停留在「序說」階段,因此還有很多空間可以做。

▉放下漢學的賴和,是軟心自疑的人

《天亮》這本書裡,年代最早至賴和,日治前一年生,教育從私塾轉向近代醫學,創作由漢文轉向白話文,是一個適合觀察的例子。關於他的研究很多,這本書裡比較側重在私人性格,我覺得賴和是個自我反省力很高的人,這是他做為文學家的優點,卻也是運動家的弱點。他的同代人蔣渭水診斷台灣是世界文化的低能兒,原因是智識的營養不良,帶動文化協會人人以啟蒙者自許,想為文盲與黑暗社會點亮一盞燈,高歌文明進步之際,賴和卻常會走幾步停下來考慮:那些啟蒙、點燈的事,真是大眾需要的嗎?我們帶來了新的文明?還是只是知識份子自我感覺良好而已?這一步對大家真的好嗎?

評者常並提賴和跟魯迅,從文體與語言的摸索示範來講,兩人當然有參照性,不過也有些不太一樣,比如「疑我」與「疑人」。魯迅文字如梁實秋形容,深刻辣毒,就像匕首,刺得人痛,腦袋被打了一記而思考起來。賴和文字幾乎感覺不到匕首與辣毒,他是個軟心的人,對自己、對別人都容易動情,他的「疑」常在知識份子本身,疑我而少疑人。

賴和也是一個會為他人、為環境改變自己(文學)的人。他的漢學基礎比他的白話文好太多了,用現在的話來說,他的「舒適圈」其實在漢詩,很多的憂愁、多情、苦惱,他用詩句可以寫得很好,賴和研究先行者林瑞明曾將賴和仿古詩〈哀聞賣油炙粿者〉,與改寫成白話小說的〈不幸之賣油炸檜的〉兩相比較,可以發現漢詩意象生動俐落,小說雖費力摸索但字彙魅力卻少了許多。明知難為仍為,賴和的白話文並不完美,他的成就正是在於他的苦心示範、拉拔他人,私底下他的心緒,比如獄中日記或生涯所感,常用漢詩記錄。從這點來看,就可理解為何他後來在病床上講的話那麼使人難過。「我們所做的新文學都白做了!」這句話由賴和口中說出特別之痛,因為他真的是放下了自己的文學能力,全心投入去開一條文學的新路,到頭來卻一場空。

講座現場

▉日文進階版的楊逵,不甘只是個驗屍人

曾受賴和照顧的楊逵,論情懷與想做的事,跟賴和其實有點像,可說是賴和的日文進階版。《天亮》裡選的楊逵文本是〈無醫村〉,描述一個沒有病人上門、每天閒著搖筆桿的醫生,突然一天晚上,有人來敲門,使他生出使命感,一種20年代台灣文化協會青年懷抱的心情:「我無論如何非把他醫好不可。我感覺到,就我的生活而言,能否醫好這個病人,是我今後發展的一個關鍵。」

可是到了現場,村莊的貧窮遠超乎想像(這也是當時知識份子落到現實裡的窘境),醫生進到屋裡才發現,病人不等他試試身手便辜負他而死去,他的希望落空了,只能對傷心的老母親說些自己也不相信的安慰話。環顧四週,他明白這是個無錢就醫、終而不治的家庭,人家來找他,不是要他救,只是要他驗屍,開張死亡證明罷了。

楊逵比較接近魯迅的辣毒,直接把醫生寫成驗屍人。但楊逵似乎不甘只是個驗屍人,不甘文學只用來描寫人間的悲哀。〈無醫村〉的結尾,預告了楊逵將不放棄地繼續走向普羅文學。這位無處自我實踐的醫生,回到診所,放棄了那搔頭苦思爬不完、還被餘菸燒掉的詩作,「把灰吹掉,拿了新的稿紙,以新的感觸寫著與平時不同的詩 」。

▉務實的張文環,卻是最唯美的班長、寫女性第一把手

張文環作品精實,我比喻他是同儕裡的大哥、班長,勇於負責,朋友與女兒都說他是很重情的人,所謂「俠義」與「痛愛」,痛愛是台語的疼惜,但這個痛字也弦外之音地點出張文環的力道與深情。張文環身上兼具舊夢跟新潮,山居記述、太平老街,是他的舊夢,寫這些回憶的時候,他沉得很深,文筆甜得像糖,耽溺於文體、字句的打磨與準確,恐怕是日治小說家最唯美主義的一個。

另外,張文環的女性視線。這時期男性作家筆下的女性,寫得不能算好,對女性的想像,無論偉大的母親、落後的祖母、美麗的藝妓、流落的養女,缺乏內在理路,動人的並不多。呂赫若雖然常寫女性,但是關懷女性處境為多。把女人當成一個「人」來寫,且寫得活靈活現、不典型但能引發魅力的,我讀起來覺得是張文環。比如〈閹雞〉裡的月里,〈論語與雞〉裡的阿嬋。

台南人劇團曾於2008年將《閹雞》改編為舞台劇

▉華麗且劇烈的時代,作家由點燈走向夢遊

楊逵、張文環的出現,預告了日語世代的成熟,文學置入30年代的文化公共領域。30年代是個既明又暗的時代,剛開始色彩非常鮮艷,後來因為戰爭墜入肅殺氣氛,一個起落劇烈的年代,有摩登、機械、都市,也有緊縮、挫敗、虛無。

在這華麗且劇烈的時代裡,慢慢出現跟20年代啟蒙思潮不同的文藝潮流,由點燈人走向夢遊者,理念走向感覺,作者的個人像、內在意念成為主軸,劉吶鷗、翁鬧是清楚的例子,龍瑛宗亦是,文學成為人生挫折的安慰,用他自己的說法叫「悲哀的玩具」,但論技藝龍瑛宗用力頗深,也具有相當的野心。這兒所謂夢遊,不完全指虛弱迷途,相反地,也有因為身在夢中反倒無視現實、一心直行的部分。這一點,可以呂赫若為例來談。

呂赫若的創作高峰從〈財子壽〉到〈玉蘭花〉,中間兩篇作品〈月夜〉與〈石榴〉較受忽略,我想藉此簡單談一下知識份子由啟蒙者走向夢遊人。

〈月夜〉是一個知識份子把受虐女性送返婆家的故事。那是一個非常不合理的虐待,知識份子理性判斷完全知道那是錯的,但他因為背負封建家長的委託,即使女性可能尋死也還是得把她送回婆家。理念與行為的差距,我想這是30年代中後期很多知識份子的痛,之前氣勢稱頭的啟蒙青年消失了,慢慢出現尾崎秀樹所說的「精神傾斜」,小說裡的人物也移向了虛弱的知識人、受凌虐的女性。

〈石榴〉開場就走失了一個癲狂者:主述者的弟弟木火。小說通篇回想何以走至今日境地,但主述者找回弟弟之後,也只能把木火關進柴房,沒有治療,慢慢虛弱而死。以象徵多子多孫的〈石榴〉為題,主述者把自己的血脈過繼給沒有娶親生子的癲狂弟弟,乍看又是呂赫若在封建觀念與個人自我之間求和,但木火這個形象是不是也有可能投射:從〈月夜〉到〈石榴〉,知識份子從旁觀他人之痛苦的無能困境,日益走向了精神的死胡同?

〈月夜〉與〈石榴〉兩篇改磨很久,呂赫若自覺寫得不自然,這是事實,一路自賴和時期以來,以文學啟蒙點燈的使命感雖強,但一路挫敗,精神難以負荷。在我看來,1937盧溝橋事變到1941年珍珠港事變,整個台灣文學界卡關頻頻,進入決戰期,更是瀕臨與木火同樣無能癲狂的邊緣。

▉徘徊奔走的呂赫若,從無能瘋狂回歸純樸童真

時局緊迫,想不癲狂或皇民變質也難,造夢或許是不得不的辦法。決戰時期兩個很小很美的夢,一個是張文環的〈夜猿〉,一個是呂赫若的〈玉蘭花〉。這兩篇的共通處是自然跟孩童,40年代的台灣文學在此轉向。

〈玉蘭花〉渾然天成帶有一種魔力。我在書裡這麼寫:「魔力經常不可理喻,它對我們習慣的主題置之不理」,這兒所謂習慣的主題指的是刻板的抵抗/非抵抗 ; 「讓我們想順理成章引述文本詮釋議題的居心一夕落空」,指的是現成史觀不宜強解作品,〈玉蘭花〉曾被歸類為皇民文學,糟蹋了這篇小說許多年 ; 「它讓作品變得模糊,甚至引發爭議,但無論如何卻使我們不能忘記」,文學說白了是這樣,若能做到無論如何不能忘記的高度,便勝過其他。戰爭期的台灣文學,最高點差不多也在這裡。

作家賴香吟(持麥克風者,台文館提供)

在這之後,即使是呂赫若也只能隨時代打轉,徘徊奔走,四處找路,不知是該堅持自己的夢?還是虛心求教現實?在後來被動員寫作的作品〈山川草木〉、〈風頭水尾〉,他寫道:「我們在藝術、學問中打轉,是否遺忘了什麼?......和這些(生存現實)比起來,我覺得我們都像患了夢遊症」。他在反思,當多數人陷入困境,像拳擊比賽被打趴、無力再起的時候,呂赫若不知倒底是憑靠夢想,還是憑靠清醒,強迫自己再站了起來,面對絕壁般的現實。

戰後初期,幾乎沒有人像他那樣快以中文發表作品。1947年初的〈冬夜〉,女主角先是因為戰爭陷入厄運、戰後又遇人不淑,眼前只剩兩條路,一是如〈月夜〉跳河自盡,二是淪為娼妓、想辦法活下去。「喂!危險!不准出來!」這個女性,在小說最後無辜地被男性的政治衝突所包圍,可「她一直跑著黑暗的夜路走,倒了又起來,起來又倒下去。不久槍聲稀少了。迎面吹來的冬夜的冷氣刺進她的骨裡,但她不覺得。」這是呂赫若的中文,雖有一點參差,但已經很厲害地克服了語言。〈冬夜〉尾聲拋出了不顧危險往前衝的生存本能,也寫準了不久之後228的肅殺氣氛,以及呂赫若自身後來的命運,真是一個奇特的文學預言。

▉以中文寫作的鍾理和,處境同樣困難

書裡另有一個作家鍾理和,雖然他在日治期間沒有作品,但就生存年代來說,他和吳濁流一樣,是完整經歷日治的人,戰爭流離與政權更易,催生了他們的作品,也替戰後初期的台灣人處境留下重要紀錄。

當呂赫若摸索中文創作的1946年,鍾理和在北京等船回台灣,很不順利。這時期的作品〈新生〉裡有些字句:「我想只要先磨亮了我自己這盞燈,便不難於在無底深淵的黑暗中,探出一條光明的路。」燈的象徵再度出現,但這兒早無照亮時代的雄心,而是個人的、卑微的努力,他已經察覺到時代的悲哀,但還是選擇磨亮自己這盞燈,相信未來應該還是有光明的路可走。

鍾理和與妻子鍾台妹(取自wiki)

鍾理和幾乎是戰後初期唯一一位沒有語言問題、能流暢細緻寫中文的台灣作家,但即使如此,一切還是很困難。在他死前一兩年,他差不多已經知道所謂省籍作家的命運,就如他最後寫給林海音的信所形容:「本粒粒幼芽,倘無人特別照顧,則其難立足於今日乃極自然之事。」

▉文學史的重複,期待走出「序說」的文學史

最後,我想用鍾鐵民回憶父親鍾理和的一段文字來做結:

文中的催眠曲應是來自鍾理和的小祖母:一位手上有刺花的原住民女性(參見〈假黎婆〉),理和從小跟這位小祖母情感親暱,番仔調由祖母唱給了理和,又由理和唱給了鍾鐵民以及弟妹們。

鍾鐵民尋覓這個調子、回憶父親的過程是傷情的,但他仍然繼續,直到「百感交集、悲痛可淚」,情感洗滌在這個段落寫得很傳神,以破藤椅、書、稿紙來形容的父親形象,在我讀來,也同時投影出過去整代日治作家,父親低低的催眠曲裡有前人的回音。

這段文字寫於1964年,不久,〈天亮〉書裡年齡最小的葉石濤將以中文重拾寫作,以「鄉土文學」來為台灣文學作修辭,同時,陳映真、王禎和、黃春明等人陸續登場,掀起戰後台灣新一波文學。文學史似乎重複著。我們和前人一樣,經歷語言與教育的劇烈變革,更換一種語言寫作,又在其中尋找台灣色彩與主體性。時間花去三、四十年,甚至同樣五十年,來到90年代中期,很奇妙地,台灣文學再度出現明顯的轉折,家國、族群、性別定義鬆動,眾聲喧嘩,直到今天。希望這次文學史不會再如同前人停留於「序說」,而能持續寫下去。●

(台文館提供)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

書評》令人怦然心動的文學邀約:評賴香吟《天亮之前的戀愛:日治台灣小說風景》

閱讀更多

閱讀韓國・文化輸出》日本的「金智英現象」與韓國文學熱

閱讀更多

專訪》書店呈現了世界的模樣:專訪日本選書師內沼晉太郎

閱讀更多