閱讀隨身聽S12EP3》育兒成家可以另闢蹊徑:訪志願單親實踐者Cindy

先戀愛、結婚,然後孕育子女,是大多數人建立家庭的行為順序。然而現代科技的演進下,人類已經可以實現,不一定要擁有伴侶才能生兒育女,家庭的樣貌於是有了更多可能性。但循著這條非傳統途徑成為父親或母親,除了責任,衍生的種種法律、倫理、資源等議題該如何面對與處理呢?

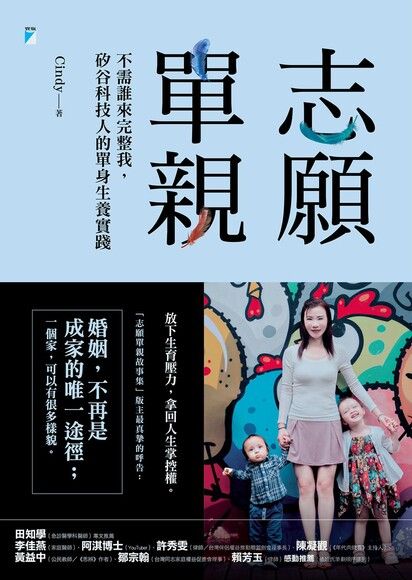

矽谷科技人Cindy近日出版《志願單親:不需誰來完整我,矽谷科技人的單身生養實踐》一書,記錄她如何透過捐贈精子以及人工受孕生育了第一個孩子,透過代理孕母的協助有了第二個孩子,組成有女有子的小家庭。書中也描述過程中面臨何種困難,當下的感受、思考與判斷。

本集節目邀請Cindy分享從單身女性到成為志願單親媽媽的歷程,並針對各方面的質疑提出回應。節目精彩,請別錯過!

【精華摘要】

➤非典型單親,非傳統家庭

主持人:通常單親的狀況大家認為會滿辛苦的,但你卻是「志願」單親,表示這是你很想做的、而不是被迫的事情?

Cindy:一般人熟悉的單親,多半是已經有了小孩,因為跟伴侶關係有變化而產生的狀態。「志願單親」不是這樣,是在還沒有小孩之前就先想好要當單親媽媽或是爸爸。這需要人工生殖才能實現,但是人工生殖並不是只要做了就會成功,滿辛苦的,所以需要很強大的承諾。我是真的想要這個小孩,才去努力擁有他。

主持人:很多人會覺得結婚、然後有了小孩這樣才是完整的家庭,你是否也常被質疑,這樣的家庭完整嗎?或是對小孩的發展影響?

Cindy:確實我遇過很多質疑,譬如有網友問「你有問過你的小孩,他們同意嗎?」但是,我們自己的爸媽也沒有問過我,是否願意出生在這樣的家庭啊。通常需要一定程度的經濟條件,才有辦法成為志願單親父母,也可能年齡較長、情緒比較成熟,甚至其他資源也很充足。

所以單親不一定都是弱勢、或資源匱乏的。有一群志願單親父母,他們是資源相對充足的情況之下才有了小孩。國外有研究,長期追蹤志願單親家庭的小孩,他們在學業或是其他各方面的表現,跟雙親家庭並沒有顯著的差別。

➤每個家庭都不一樣

主持人:或許對成人而言可以理解,但如果有一天小孩長大,跟身旁的人比較,會不會覺得為什麼我的家庭不太一樣?為什麼我沒有像朋友一樣有爸爸呢?

Cindy:這一點我有個朋友也曾經問過,他的出發點其實非常溫暖,他說小的時候有爸爸、媽媽,但是爸爸因故過世,是媽媽一個人把他們帶大的。當他們長大、有自己的兒女了,心裡還是放不下沒有爸爸陪伴一起長大的遺憾。

但是志願單親畢竟是不同的養育過程。如果曾經擁有,後來失去了,會感到失落。但是我的小孩所處的世界,是從來沒有父親,所以並不會覺得失去了一個父親。孩子成長過程會問各種問題很正常,我的小孩也常常會問,為什麼別人有那個,我們沒有?為什麼我跟人家不一樣?這些問題不需要閃躲,我們可以告訴他,每個家庭就是不一樣。我也讓我的小孩清楚知道他是怎樣被生育出來的,他現在已經可以自己說出這個故事。

(Cindy的女兒1歲半時,以繪本說自己如何出生的故事)

主持人:但也有很多時候是不在家長看得到的範圍,可以去保護孩子。

Cindy:有時候大人認為怎麼樣是完整、是比較好的,小孩也不一定覺得是這樣。有一對女同志朋友擔心,小孩去上學的時候,會不會因為出身不一樣的家庭就被霸淩?結果沒想到,他們的小孩去上學,同學聽說他有兩個媽媽喔!都說「好羡慕啊,這樣你睡前一定聽到很多床邊故事!」

➤選擇多,幸福更多嗎?

主持人:你覺得志願單親有什麼好的地方,和負面的地方呢?

Cindy:成為志願單親媽媽之後,覺得好處實在太多了。我從小就認為必須要照傳統的路,找到一個好的伴侶、結婚生子,才是好的人生狀態。我也一直很喜歡小孩、想生小孩。所以對我來說,「婚姻」、「有小孩」、「 有伴侶」是同義詞。以前沒有想過可以有別種可能,所以得要一直去認識人,想辦法讓對方喜歡上我。只有喜歡也不夠,還要願意結婚、願意生小孩。在歐美,大部分我認識的人,尤其在很忙碌的科技業,很多男性是不想要小孩的,也確實不是每個人都適合有小孩。

我本來以為,我是不得已、來不及找到神隊友,才要走志願單親這條路。但是後來,我看到一位女性好友在打離婚官司的時候,非常辛苦地去爭取監護權。明明她先生並沒有想要好好照顧小孩,只是為了談判的籌碼才要爭小孩。

看到她為了監護權官司花了很多錢、很多時間,我想那些精力真的可以用來多讀幾本書給孩子聽、多陪孩子去玩。這讓我體會到,志願單親是一條沒有那麼差的路。雖然沒有伴侶分攤育兒的辛苦,但我的錢不需要分一半給伴侶,就有比較多資源可以給我的小孩,我認為這是一個很大的優點。

主持人:這樣說來,對於有些離婚的人而言,或許會想,早知道有這個選項的話就好了。一樣可以有小孩,就不用有麻煩的另外一半了,不管那另外一半是男性還是女性。

Cindy:有一句西方諺語「養育一個孩子長大,需要一整個村莊的力量」。養育小孩的後援,的確需要有第二雙手、第三雙手,但不要傻傻地以為只能從伴侶來,也可以是其他資源,要把這個村莊做得越大越好。只仰賴婚姻中的另一半,也是一種風險。

主持人:社會變遷下,家庭也產生改變,可能越來越孤立、原子化,漸漸不再像過去都有家族網絡的支援。雖然這些援手有時候帶來好處,有時也會產生負面影響。而現在社會也慢慢接受多元成家,或是家庭的多種樣貌。

➤好學歷不等於人生勝利?志願單親打開的新世界

主持人:你提到在交往過程中,好的學歷反而成為了壓力或是阻力?

Cindy: 我曾經以為是麻省理工學院的學歷讓我很難找到對象,但後來不斷省思,才發現是自卑。來自我的原生家庭給予很大的不安全感。他們告訴我,因為我優秀,才會情路這麼苦,好像學歷高是一件不好的事情。

過去在職場上遇過一些有可能性的對象,但是當時我太自卑沒有把握機會。現在回想起來,其實很多男性完全不認為女性優秀是壞事,能在溝通過程中的來回腦力激盪,是很有趣的。

主持人:「女子無才便是德」的緊箍咒嗎?後來怎樣擺脫的?

Cindy:很謝謝我的戀愛教練,他點出了我的盲點。我發現,當我不再覺得學歷是缺點、對自己有自信之後,桃花就很旺。而最大的轉變是由於,發現有志願單親這條路之後,不用再去苦苦求別人愛我,可以靠自己,就能得到人生中最想要的小孩。

從那一刻開始,終於不用為了追人而參加活動。我參加音樂社團,純粹是因為喜歡音樂,學唱歌、學搖滾樂,越學越好,找到自信,變得快樂。

主持人:在可能性相對多元的時代,人的選擇多了很多,有很多條路可以走。可是也或許會有走不同條路的人跑來指責你,說妖言惑眾啊、傳遞錯誤觀念等等。

Cindy:對,網路上有人罵說,這就是讓男性滅絕,讓男性的存在沒有必要了。但是我在推廣的是「志願單親」,不是志願單親媽媽,是男性、女性都可以做的。

我在Google任職時,坐在我旁邊的男同事,他不是同志,但很想要小孩。他擔任過寄養家庭,但一直沒辦法排到收養。後來Google提供人工生殖的補助,他也順利找到代理孕母。我當時也很害怕自己一個人做不來,他的成功給了我很大的鼓勵。

➤懷孕生產不一定辛苦,代理孕母不必然剝削

主持人:你的第二個孩子也是透過代理孕母出生的,可能很多人還是會覺得不太能接受,自己的小孩不是從自己或太太的肚子生出來?

Cindy:很多人會覺得代理孕母離我們的經驗太遙遠,難以想像,而且好像是欺負女性,是你自己不願意去承擔的風險或是不舒服,叫另外一個可憐的女人來幫你承擔 。

但是根據加拿大研究 ,大部分在美國的代理孕母是白人、中產階級,是經濟條件不錯也是受過大學教育的,表示他們是知道在承受什麼樣的風險的。

大家可能比較常聽到,懷孕生產的辛苦、危險,一輩子腰痠背痛等後遺症,覺得若不是不得已,誰會想要懷孕呢?可是確實也有不少人是說,他們享受懷孕的過程,賀爾蒙的改變讓人感覺很幸福等等。我的代理孕母也是這樣說,那是我沒有辦法體會的。

主持人:所以是在雙方都有意願的情況下。但反對的人或許會說,金錢的介入可能會造成剝削?

Cindy:在法律健全、遵守國際人權法規的地方,一般想像得到的剝削情境,都是不合資格的。例如美國的制度是,經濟弱勢、非法移民的女性都不符合代理孕母資格。還會請心理師或精神科醫師做評估,確認不是為了錢來做這件事情。

我覺得設置這種種把關機制都很重要,也是讓準家長做好心理準備,並且尊重對方。雙方都必須清楚知道是在承擔什麼樣的風險。

主持人:那麼美國應該也不是一步就走到今天這樣。

Cindy:在歐美走了大概至少30年,有些志願單親父母已經當上祖父母了。我相信他們也是不斷討論、修正。今天聊到的很多資訊或故事,或許台灣很多人也是第一次聽到,可以先從充分認識、理解這些議題開始。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

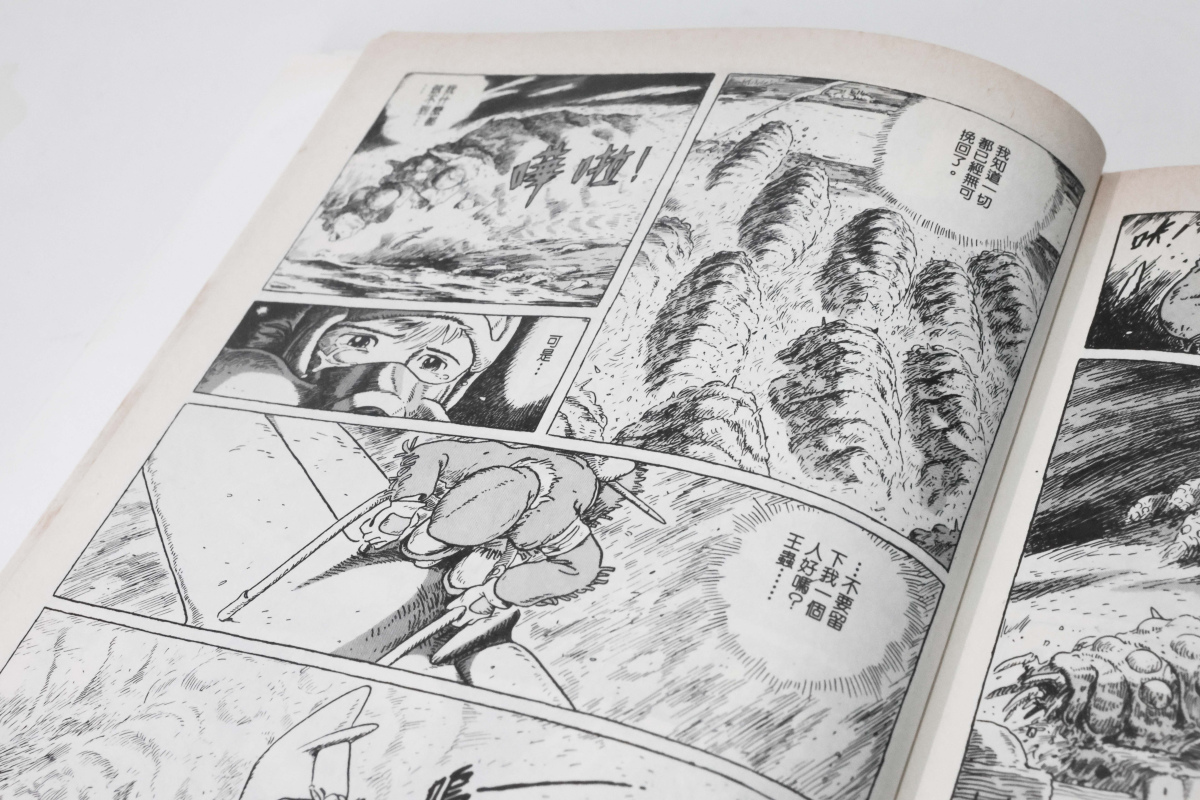

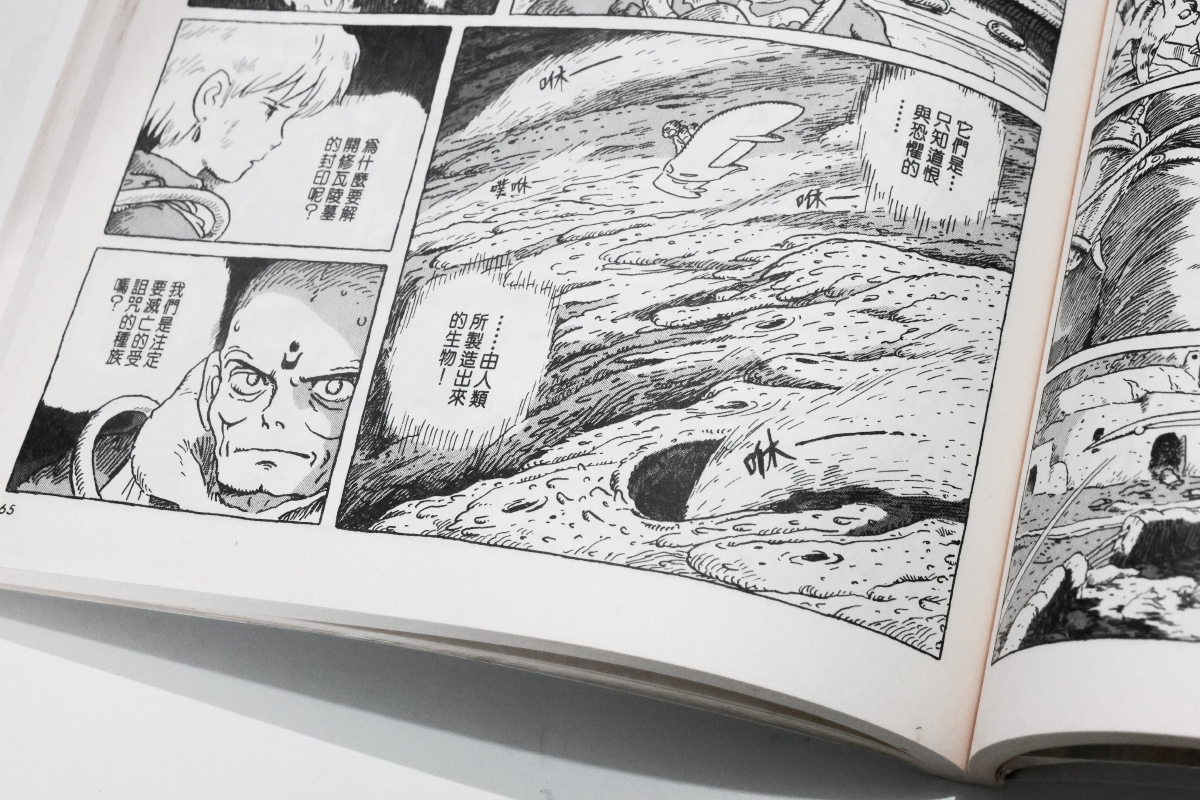

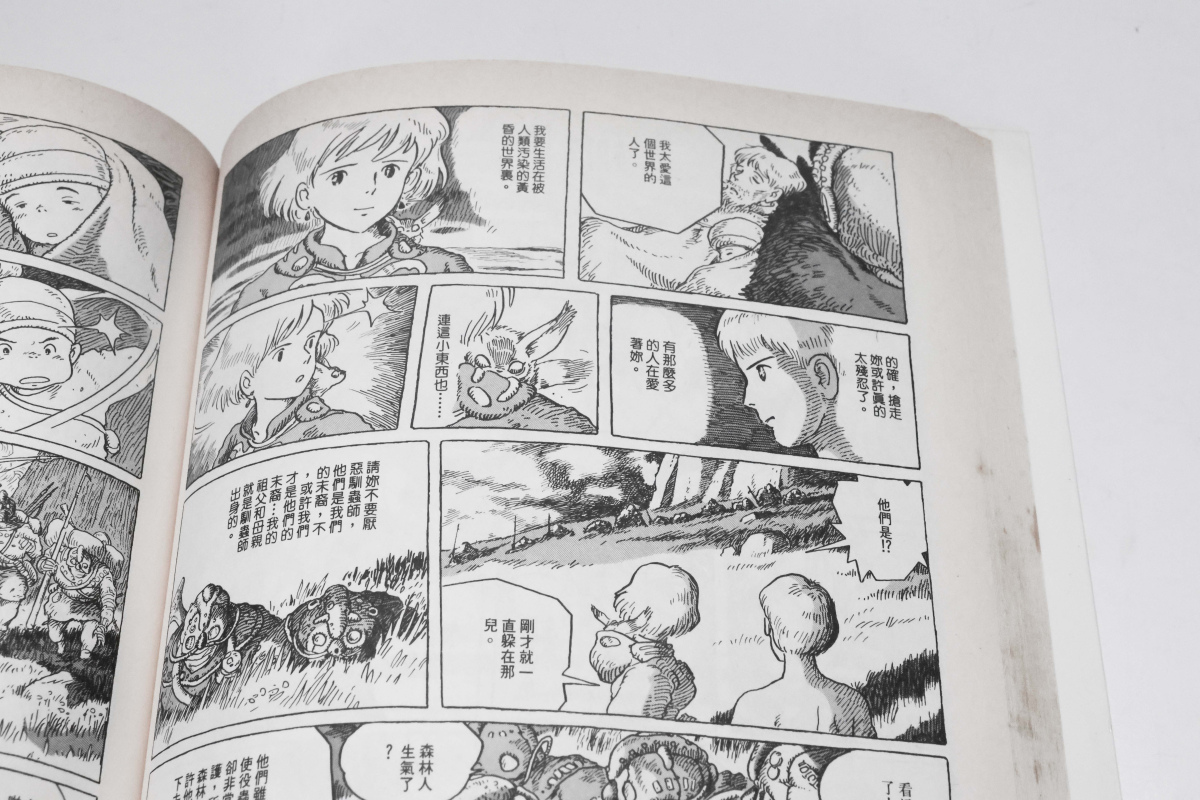

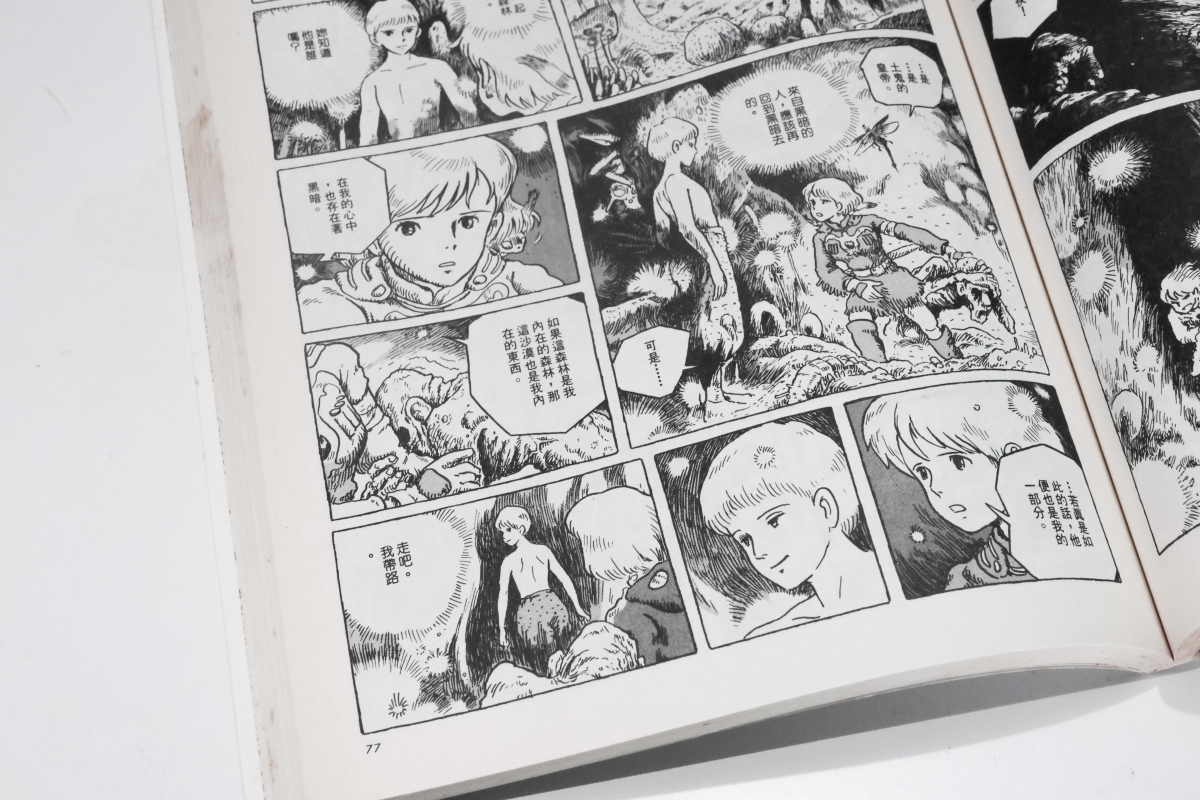

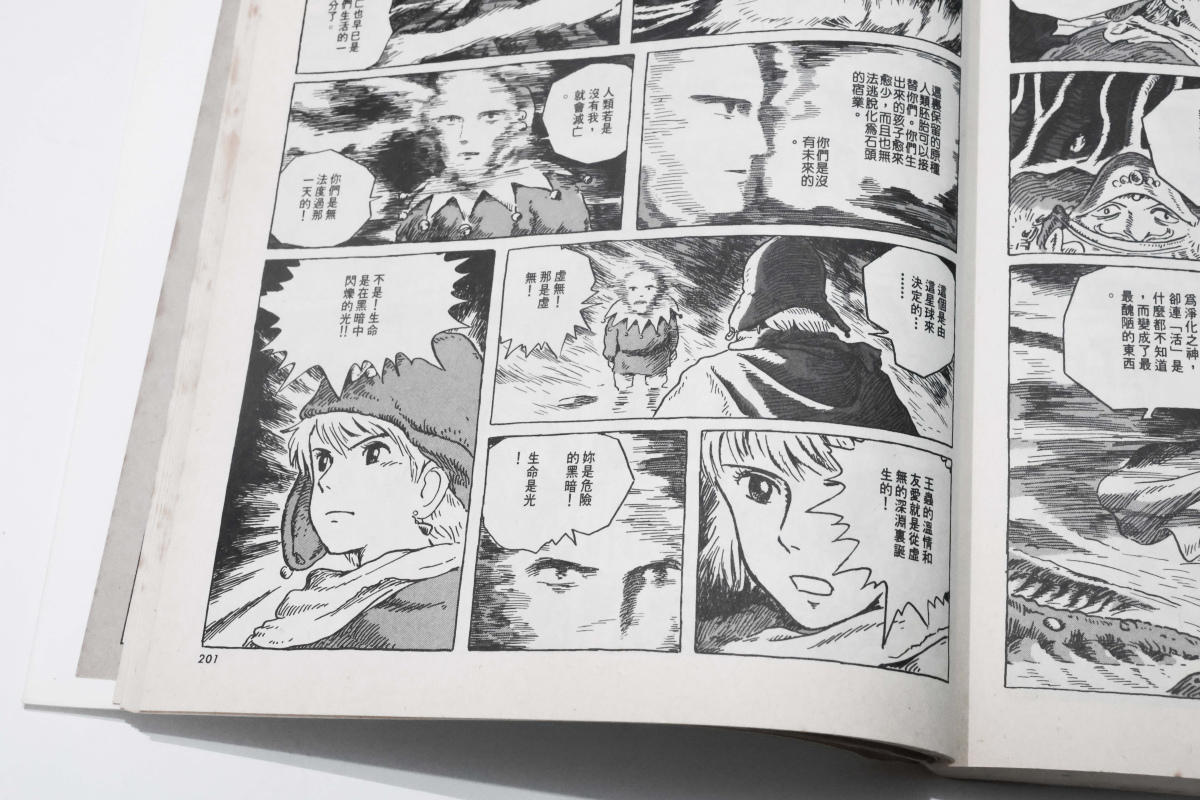

【套書】風之谷 豪華版(上+下)

【套書】風之谷 豪華版(上+下)

話題》台漫新路線:重大歷史懸疑案件改編《台灣疑案錄》、《暗黑雨港城》、《白色叛逆》

前陣子因為文化部預算的凍刪,引發了對漫畫輔助金的激烈討論,文史類臺灣漫畫也莫名成為爭論的焦點之一。反對者以此為例,認為輔助金只偏重特定題材,導致臺灣漫畫缺乏商業競爭力。這樣的立論存在許多誤解,綜觀每年漫畫輔導金獲獎勵名單,文史漫畫所占的比例其實十分有限,遠遠談不上獨厚文史題材。輔導金設置的目的,從來就不是針對個人或個別題材,而是秉持文化多樣性的邏輯,鼓勵不同領域的創作,多點投放,期待這些投下去的種子能發芽茁壯,彼此串聯,營造出健全的產業環境,帶動臺灣漫畫的整體前景。

文史類臺漫被誤解已久。2021年《CCC創作集》編輯部解散的風波中,就有《CCC創作集》偏重文史題材,無利於商業市場的質疑。當時隸屬於中研院的《CCC創作集》,確實肩負著一定程度的文化教育使命,但作品的文史類臺漫,如《北城百畫帖》、《異人茶跡》、《神之鄉》、《蘭人異聞錄》、《守娘》……等等,無一不是擲地有聲的佳作。更何況就臺灣漫畫出版的數量而言,無論過去或現在,文史轉譯的漫畫都難稱多數。

隨著《CCC創作集》轉型為綜合平台,文史臺漫也僅剩少數創作者,憑一己熱情苦苦維繫。問題反而變成:為何時至今日,人們還有臺灣漫畫以文史漫畫為主力的錯覺?

這或許正說明了文史題材的獨特魅力。雖然數量不多,但往往以質取勝,帶給讀者深刻的印象。歷史既是特定社群共享記憶的載體,又能通過獨特情境探觸普世人性課題,一旦轉譯成「故事」,不僅能吸引在地讀者,也能引起全球共鳴。

➤文史題材是各國特色的精準展現

回顧日本漫畫發展史,文史題材一直占據重要地位,從手塚治虫《火之鳥》系列對日本歷史的引用,到水木茂《鬼太郎》系列以民俗學為底蘊,再到橫山光輝和安彥良等專注於歷史漫畫創作的大師。近年來則有像是《黃金神威》、《姐嫁物語》、《地。-關於地球的運動-》、《穹廬下的魔女》……皆是叫好又叫座的作品。換句話說,問題的重點從來不在於文史題材,而是在於故事訴說的技術。

如何將文史題材的原石打磨成耀眼奪目的鑽石,需要仰賴大量的經驗和實績,唯有大量才華洋溢的創作者投身其中,點滴積累,才能替文史漫畫奠定扎實的基石,開拓出非凡的氣象。

臺灣文史漫畫這幾年在少數創作者辛苦堅持下,逐漸發光發熱,獲得海內外大獎的肯定,也吸引了一批死忠的讀者。不管像是《OKEN:詩的端倪》、《女伶回憶錄》、《青空下的追風少年》、《湧與浪:自由中國號》等單冊作品;或者是阮光民的日治時期臺灣文學(已出版《一桿秤仔》、《植有木瓜樹的小鎮》)、李隆杰17世紀大航海時代(已出版《1661國姓來襲》、《1624男人與島》)等三部曲的規劃;又或《來自清水的孩子》、《異人茶跡》、《採集人的野帳》、《芭蕉的芽》等中長篇的連載;乃至針對特定歷史議題的《民主星火》、《最後的二條一》、《46:1949白色恐怖的濫觴》,頗有百花齊放之勢。

這些歷史題材的漫畫,主題、手法各不相同,但綜觀而言,和傳統偏重國家、社會的「大歷史」不同,內容少有直接描述國家興亡或偉人成敗,多半由「小歷史」出發,由平凡人的視角和經歷,捕捉時代的脈動。這多少反映漫畫訴諸普羅大眾的媒介特性,這樣的特質,在凌宇近期推出的三本漫畫《白色叛逆》、《台灣疑案錄》、《暗黑雨港城》發揮得淋漓盡致。

➤疑案作為文史題材

這三本漫畫皆由社會案件出發,除了展現長期經營「重大歷史懸疑案件調查辦公室」(「疑案辦」)網站的凌宇在相關議題上厚積的實力,也和疑案辦一樣,以最能反映底層的社會案件,挑戰傳統歷史論述視這些腥羶色的事件為難登大雅之堂的稗官野史,營造出正襟危坐的形象。雖然在上世紀新文化史的浪潮下,近來歷史學研究已有大幅修正,將社會案件視為掌握下層民眾生活的重要史料,但這些充滿貪、嗔、痴、慢、疑的紀錄,到了理性分析的學者手中,仍然無法完全反映人性的複雜與深沉。

倘若多數人對歷史的喜好都建立在「聽故事」之上,那麼社會案件便是人們不願公開承認,但私下忍不住偷偷閱讀的「罪惡愉悅」(guilty pleasure),滿足了窺探他人隱私的欲望,也讓心底的幽暗面獲得共鳴和舒緩。戲劇張力十足的社會案件,大半無涉「大歷史」的大是大非,再加上充滿大量未解的空白,讓創作者擁有更自由的改編可能,不受「真實」牽制,更能放手「虛構」。

作為文史漫畫的後進者,凌宇這三本漫畫最大的特色,正在於將「虛構」最大化。《台灣疑案錄》結合了數個真實的案件,由《成為奪心魔之必要》作者賴惟智編劇、撞長美式風格的漫畫家ijlii繪製,描述書中行為分析組成員的破案經過,討論罪行背後的成因。《暗黑雨港城》則是由編劇達達烏拉拉結合2002年雲林崔曉菁命案、2006年汐止母女三屍命案,和漫畫家Naka聯手將雨港基隆打造成宛如《蝙蝠俠》裡高譚市般的陰森舞台。《白色叛逆》由偽文雁編劇,漫畫家JIN共同創作,從白色恐怖的歷史中抽取「滅門」等暴力元素,以穿越劇的形式,讓讀者感同身受威權的可怕。

事實上,文史漫畫從來就不是史事的照本宣科,臺漫文史漫畫十數年下來的累積,「以(虛構)故事駕馭(真實)歷史」早就是共識,只是每部創作品在比例的拿捏上各不相同,像這三部作品這般油門直接到底的,實屬少見。

報紙上刊登的社會新聞,和小說家筆下的推理或犯罪小說,往往真假難辨,不時會有真實案件比小說更不可思議的情形。從社會案件出發的文史漫畫,也因此更容易具有生猛的商業特性。但不同於狂灑狗血的電視劇,疑案辦長期經營轉譯所厚植的深度,讓這三本漫畫仍保有一定程度的人文反思:唯有直視邪惡的存在,才能意識到守護良善的重要。

《台灣疑案錄》、《暗黑雨港城》、《白色叛逆》三部作品,不只彰顯了文史題材的多樣性,並且藉由社會案件,將虛構的邊界由「根據真人真事」(based on a true story)推至「受真人真事啟發」(inspired by a true story)。更重要的,上述特色點出了:文史漫畫要能成功,需要集體的合作。先有疑案辦累積的歷史普及和轉譯的成果,再經由編劇和漫畫家在劇情、圖像語法的斟酌考究,並由具文史專業的編輯從旁協助,才能完成如此大嗚大放的三部作品。

這也正是日本文史漫畫成功的關鍵因素之一,由作品卷末常附的參考書目可知,日本文史漫畫多數有歷史普及或轉譯的著作可參考。這和臺漫創作者時常得直接和生硬的史料、論文打交道,在創作前得先化身為研究者,兩者路徑所開拓的創作空間,自然難以相提並論。

說到底,這又再度回歸到「產業」的概念。文史漫畫必須要從研究、普及、轉譯,上中下游均衡發展,環環相扣,才能綻放驚艷的成果。這也正是當年《CCC創作集》讓人迄今懷念的原因:透過身處中研院的特殊戰鬥位置,打造出文史臺漫某種的「產業」雛型的可能。

如同前述,要能打造產業,首要之務無它,就是要不斷有大量研究者、轉譯者和創作者的投入,此外也需要更多讀者放下偏見的接觸。倘若這些年「臺漫正著時」,那麼文史類臺漫絕對是其中最發光發熱的支線,值得你的關注。●

作者:賴惟智

繪者:ijlii

出版:凌宇出版

定價:260元

【內容簡介➤】

作者簡介:賴惟智

熱愛創作,享受天馬行空的寫作樂趣,19歲開始出版小說,並為台灣的電影公司、遊戲公司,以及韓國的漫畫公司等多方創作。擅長駕馭恐怖、愛情、武俠、奇幻及幽默等多種風格,能自如轉換創作體裁。原創漫畫《成為奪心魔之必要》自2020年連載至今,已出版至第4集,並宣布即將動畫化。

繪者簡介:ijlii

插畫、漫畫,偶爾跨足平面設計。

五年以上的接案經驗的接案藝術家,希望能靠這份熱愛的創作穩定養活自己。漫畫創的旅程始於同人創作,逐漸發現自己對視覺敘事探索的熱情,靈感不拘一格,特別偏愛從恐怖片中提取獨特的情感和氛圍,轉化成作品中的張力與風格。

作者:達達烏拉拉

繪者:Naka

出版:凌宇出版

定價:280元

【內容簡介➤】

作者簡介:達達烏拉拉

在台北生活圈長大的板橋人。

曾獲巴哈姆特評審特別獎、原創手繪漫畫大賽銀賞等等。

目前全心全力投入漫畫創作中。

繪者簡介:Naka

從小奔波在不同的城市裡,享受並感謝經歷的一切。

希望可以深入世界各地體驗多元文化,或許有可能的話還希望活到人類入住外星球,然後將自己這輩子的經驗體現在漫畫的各個角落裡。

作者:偽文雁、JIN

出版:凌宇出版

定價:280元

【內容簡介➤】

作者簡介:

編劇/偽文雁

台灣原創漫畫編劇、編輯、不明漫畫工作室負責人。

編劇作品:白色叛逆、少年道士、篆刻師手札。

沉浸在各式各樣的故事之中,解決各種創作上的難題是最有趣的事。

漫畫/JIN

2021~2023 網路自主連載《小浣熊的祝福》系列漫畫。人生被漫畫詛咒了的漫畫家。被封印的右手時不時會釋放一點詛咒的能量。

特性【詛咒共生】

詛咒每感染α個對象,本體詛咒提升β點強度。

被詛咒的對象有n%機率感染其他對象。

感染機率隨本體詛咒的強度提升。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量