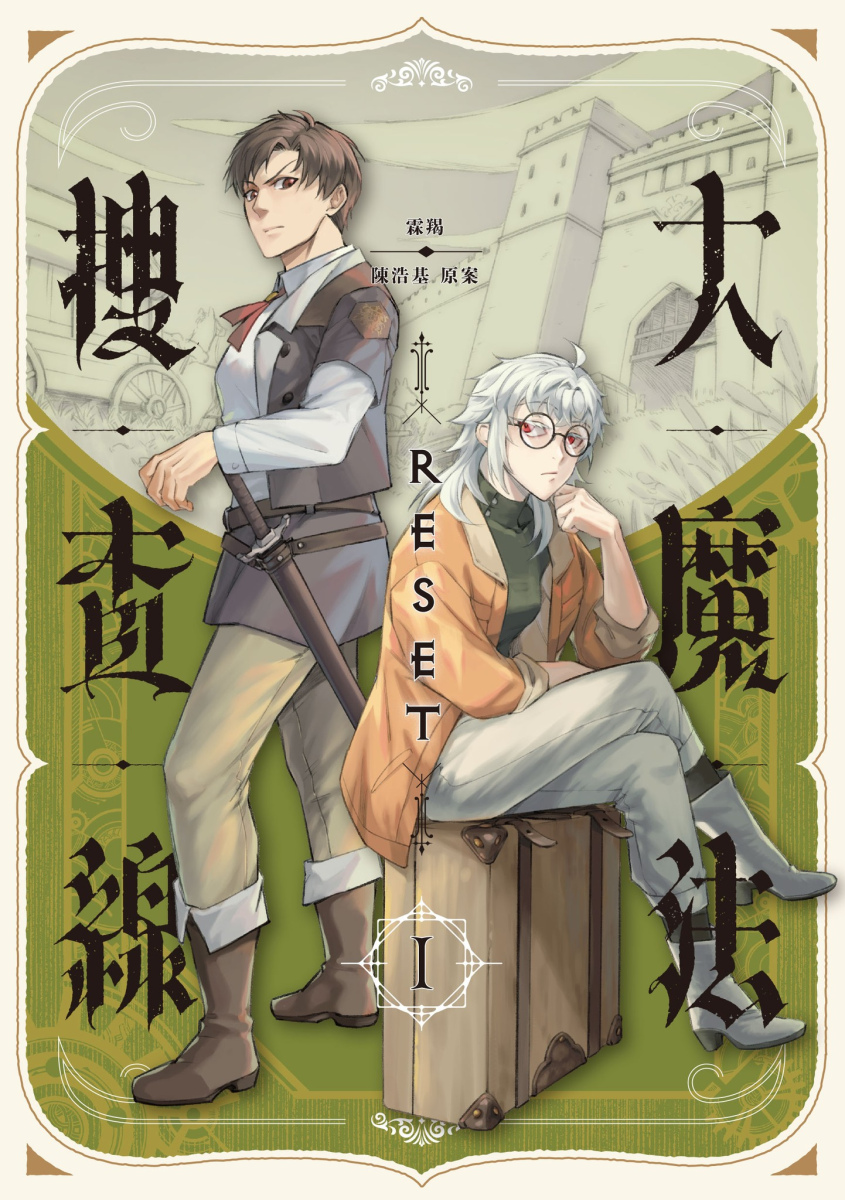

漫評》調和混搭類型的神祕調味料是「人情味」:評《大魔法搜查線》

➤本格推理與奇幻冒險的豐盛拼盤

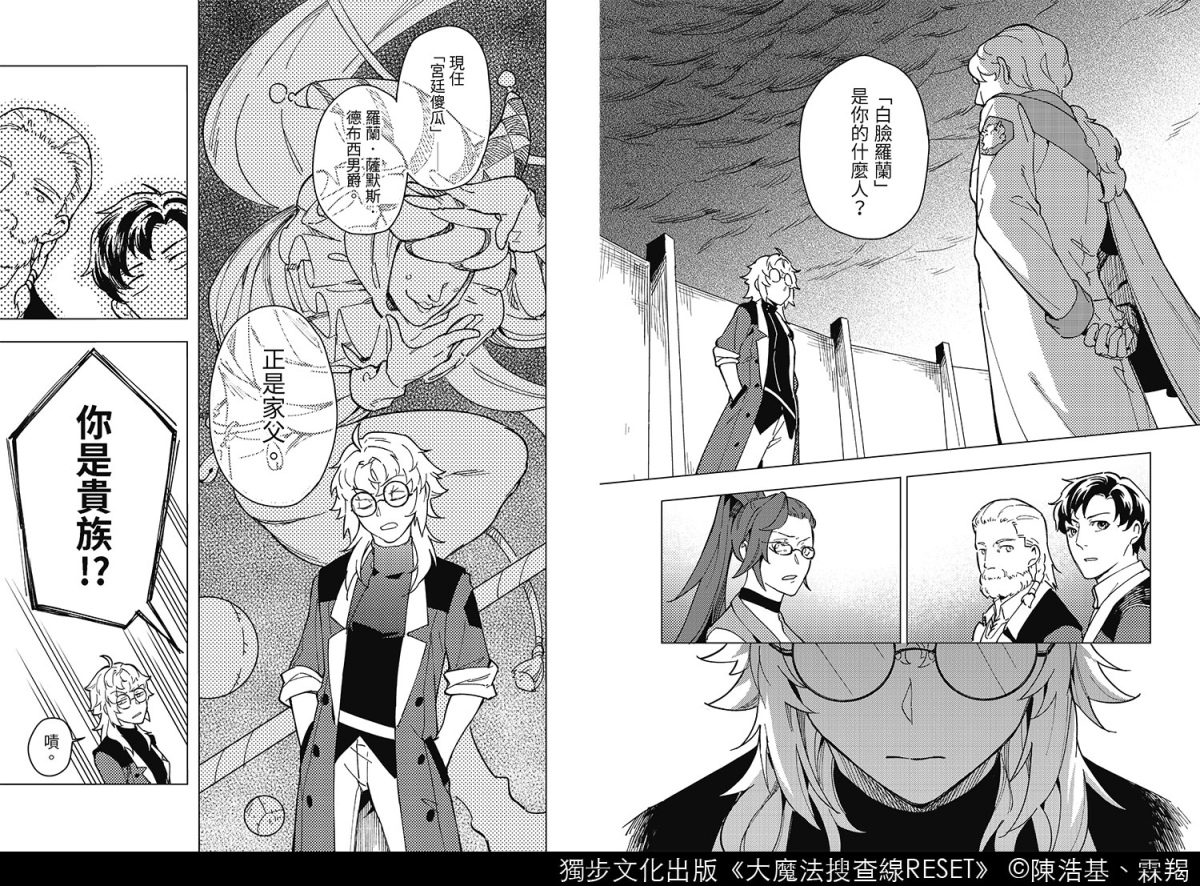

故事主角警長兼魔法使雅迪妮絲.德布西進入帕加瑪總督府,面對著形形色色的要角:有權有勢的貴族、各有矛盾的警方一局二局、風靡全國的「勇氣的歌姬」、勢如水火的獵人公會與反獵捕聯盟勢力,當他喊出:「帕加馬的恐懼、無名焚風、行動天災,帶走足足三十三條人命的連環殺人兇手──紅伯爵,就在我們之中!」我們知道,一場熱鬧的本格推理與奇幻冒險遊戲,就此展開!

《大魔法搜查線RESET》是以香港推理小說名家陳浩基的《大魔法搜查線》小說為基礎,由台灣漫畫家霖羯進行故事修改與作畫推出的奇幻推理漫畫。

故事的世界觀是經典的日式奇幻設定:在聖騎士海明頓戰勝魔王後,進入了各種種族和諧共存的太平盛世。出場種族除了人類、精靈、矮人、魔族外,還有魔物與龍等定番。代表物理與魔法的鬥氣與六屬性魔法,也是故事中必備的技能和冒險要素。社會結構也沿用奇幻最常見的前現代歐洲封建貴族制度。

故事場景發生在異人之都帕加瑪,雖然有著多元開放的優點,但也因為多種族混雜,種族、階級和立場間的矛盾與歧視,成為不安的潛在因子。

當主角雅迪妮絲剛進入帕加瑪任職警長不久,即發生了連續殺人案,於是,推理開始了!

幻想世界中的「推理」要如何進行?答案是:只要世界觀有明確的規則,就可以依循世界觀的邏輯進行推理。幻想與推理不但不違背,只要混搭得巧妙,就可以玩出新意。

所以,《大魔法搜查線RESET》的樂趣,就是欣賞陳浩基和霖羯怎麼在奇幻與推理兩種經典規則之間,彼此交織、誤導、翻轉、揭密,展開這場既嚴謹又幻想,既辦案又冒險的混搭盛宴。

➤無敵的人情味

為了整合壯闊冒險的奇幻與邏輯嚴密的推理,《大魔法搜查線RESET》的祕密調味料是:人情味。

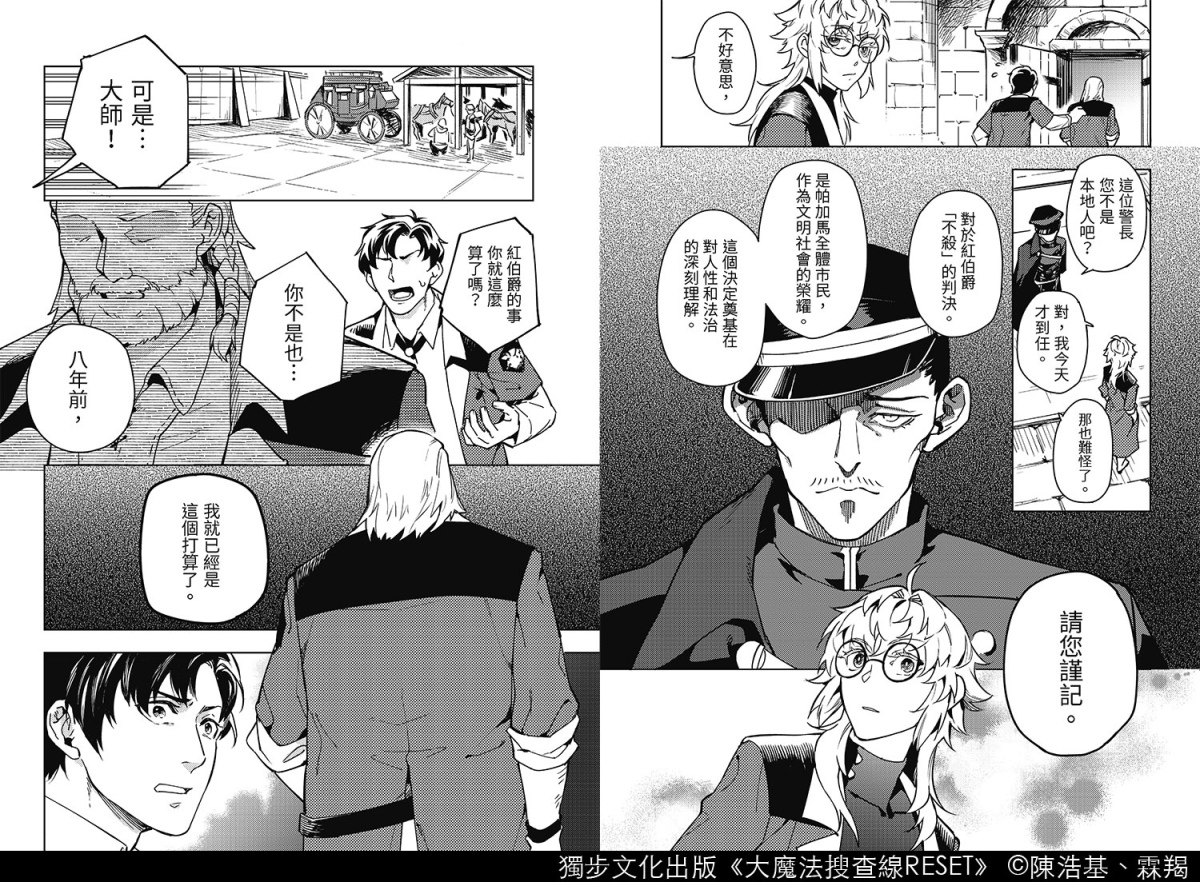

身在魔法與巨龍的世界,主角群也身兼異能,但他們的職業是司法體系的「警察」。所以,對於主角雅迪妮絲來說,戰鬥並非必要,更多的時間在守護市民的日常。

也就是說,在奇幻和推理兩個規則底下,《大魔法搜查線RESET》有第三套規則讓兩者能夠並行不悖,那就是警察身為司法單位的限制和倫理、體制下不同派系的權力和階級。

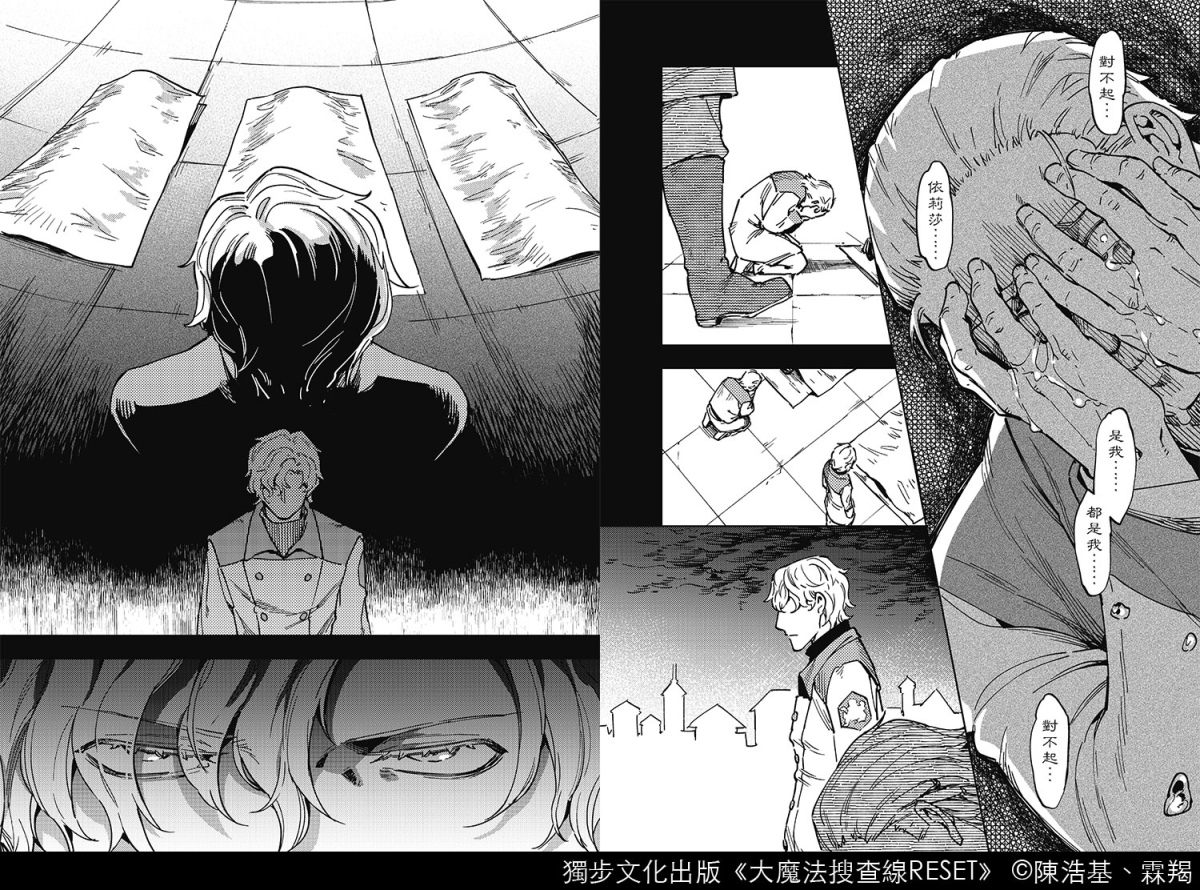

這個制度和視角的限制,讓我們將情感關注在這個幻想世界的日常。連環殺人魔紅伯爵並非唯一的案件。宮廷丑角之女,不喜歡戰爭、也不受重視的雅迪妮絲隸屬專門打雜的萬事科,比起展開壯闊的史詩冒險、與邪惡魔法使或巨龍戰鬥,更常處理的是巨星演唱會維安、尋找走失小貓或兒童,調和捕獵或禁獵不同立場等工作。處處展現陳浩基擅長的社會議題,以及霖羯獨到的日常輕喜劇風格,讓故事的推進幽默暢快又發人省思。

也正因為以警察視角切入,故事的內在主題在點滴日常間清晰卻不刻意的展現:推理揭密真正揭露的,不僅是「誰是兇手」的謎題,也呈現了我們真實世界存在的矛盾:性別、階級、種族、職業、權力結構僵化的壓迫與偏見的誤導,以及突破偏見的勇氣。

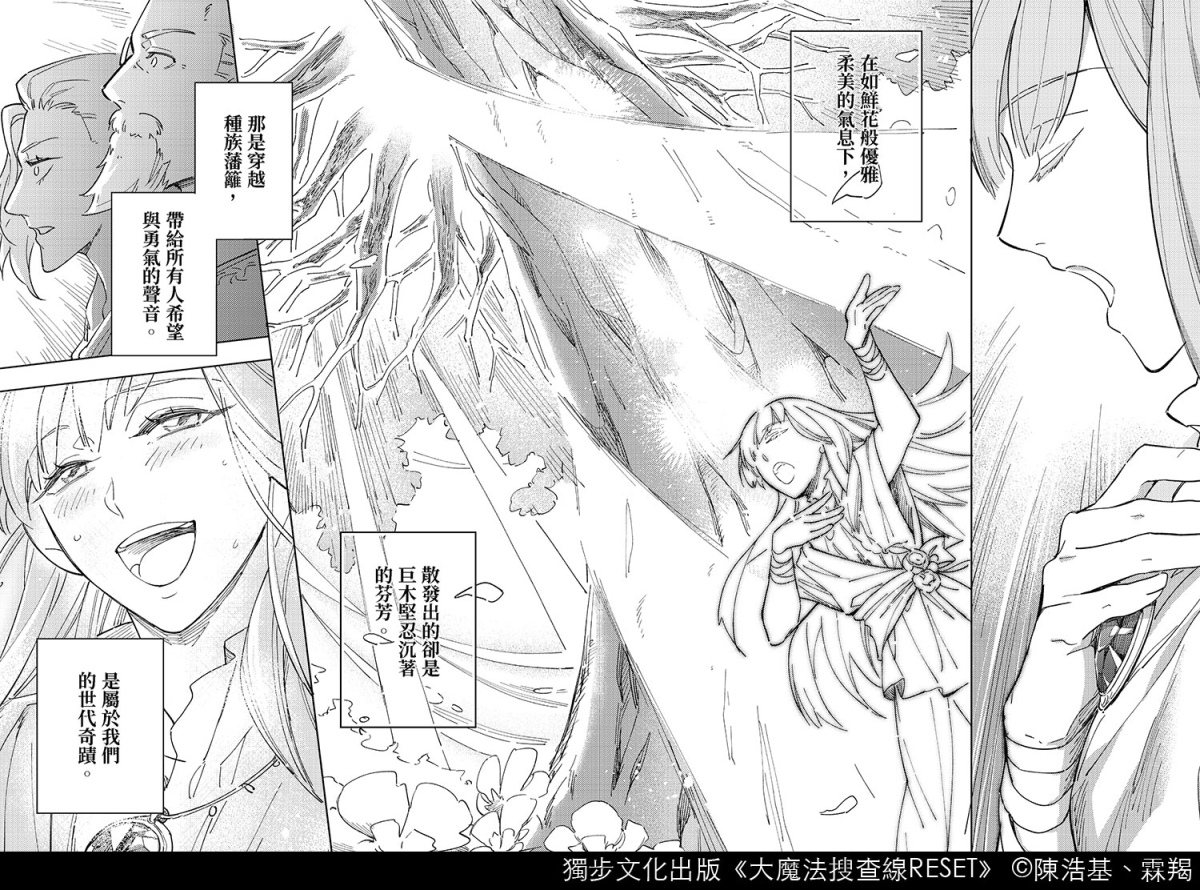

所以,故事中的小丑、英雄、貴族、平民、歌姬、怪物、兇手、偵探這些類型經典形象,都在縝密的布局中一一翻轉,最終看到真實的人性。

但大量描繪生活細節的輕喜劇風格,會不會讓奇幻和推理失焦?別擔心,這可是陳浩基。

基於推理評論的倫理,本文不能洩露線索,但我可以保證:每一個以日常呈現的要素,最後在解篇,都有巧妙、完整的解答。

➤什麼是台灣類型故事,或曰:帕加瑪在哪裡?

推理與奇幻都始於歐美,爾後日本吸收並演化為日系推理和勇者魔王的異世界。香港作家陳浩基轉化後,推出輕小說風格的《大魔法搜查線》,最後,台灣漫畫家霖羯的畫筆下,成功創作出這部台灣類型傑作。

台灣的類型故事是什麼?我相信這個問題,是我這代的創作者、評論者、出版者與讀者要共同面對的難題。《大魔法搜查線RESET》,為我們提供一個很好的範例。

台灣的類型故事是什麼?台灣要素該如何呈現?很多創作者致力於描寫台灣的真實歷史或人文社會議題,當然令人讚賞。但是,在幻想天馬行空的奇幻故事中,即使表面上沒有任何地名或場景直接指涉台灣,我們也應該要有自信:我們可以呈現唯有台灣人可以呈現的台灣味。

溫柔包容的人情味,來自於我們每天所成長、生活、深愛的,兼容並蓄的多元自由社會。多元不僅體現在類型要素的運用,也在人文精神的刻畫。這不僅僅是口號或教條,如故事中所呈現,開放包容需要的是面對未知、彼此理解、擺脫成見蛻變的勇氣。

所以,帕加馬是哪裡?我想,可以是曾經庇護了逃離極權中國,最後在英國制度下茁壯的香港創作者,也是如今,不管在制度、言論自由、出版多元,乃至性別都銳意走在東亞最開放的道路上的台灣。

我想,從這點來看,香港與台灣創作者的合作,更有深遠的意義:我們有著共同的願景,也面對共同的敵人。多元自由的帕加馬,是我們共同守護的信念。●

|

|

|

作者簡介: 霖羯 漫畫家,暱稱音同「林傑」,出身台灣基隆的漫畫家。畫風俐落活潑,帶有少年漫畫風格,擅長帶有喜劇節奏的輕快故事,作品包括《牧神的足音》、《退休勇者》系列、《荒鷲》系列等作。2022年開始改編陳浩基同名原作《大魔法搜查線》,並以全新《大魔法搜查線RESET》問世,目前在台灣亂搭網站上連載原創成人BL漫畫《最惡契約》,也用「熾羽」一名在同人場上走跳。 陳浩基 本書原案,作品《13.67》獲得2017年度日本「週刊文春推理Best 10(海外部門)」及「本格推理Best 10(海外部門)」兩大推理排行榜冠軍,為首次上榜亞洲作品。另著有推理小說《遺忘.刑警》、《網內人》、科幻小說《S.T.E.P.》(與寵物先生合著)、《闇黑密使》(與高普合著)、《大魔法搜查線》、《氣球人》、《山羊獰笑的剎那》、《第歐根尼變奏曲》等多部作品。 |

大魔法搜查線RESET(1~2)

大魔法搜查線RESET(1~2)

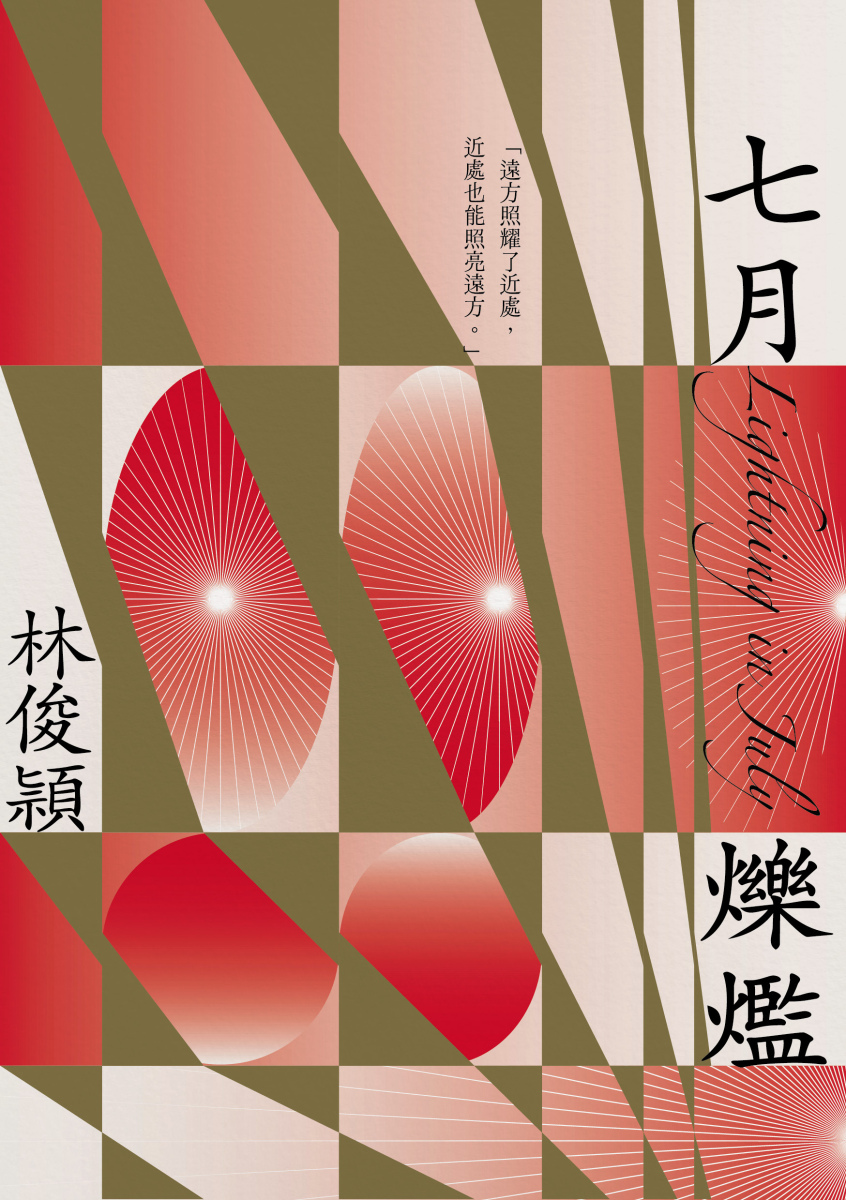

七月爍爁

七月爍爁

英美書房》挖寶時間!戰地春夢等經典作品進入公共領域,及其他藝文短訊

【產業消息】

■又到了編輯的挖寶時間!每年1月1日是美國的「公共領域日」(Public Domain Day),1929年於美國出版的著作都在今天進入公共領域(注),亦即作品不再受到著作權法保護,即日起任何人都可自由改編或出版這些作品。杜克大學的公共領域研究中心(The Center for the Study of the Public Domain at Duke Law School)發布清單,列出眾多經典之作。

■BookTok帶動東亞小說熱銷浪潮!2024年社群短影音的推書效益持續發威,助攻日韓小說在小說新銳榜(Fiction Heatseekers,注)上名列前茅。

川口俊和憑藉《在咖啡冷掉之前》連續2年奪冠,該書自2019年在英國發行以來持續熱銷,至今已累積銷量超過81,000本。他的作品因其溫馨奇幻的風格受到讀者喜愛,並帶動了包含「貓」、「咖啡廳」、「書店」等類型元素的東亞文學風潮。同樣受歡迎的還有青山美智子的《失物請洽圖書室》和八木澤里志的《在森崎書店的日子》,分別賣出52,835本和50,171本。此外,韓國作家黃寶凜的《歡迎光臨休南洞書店》也以近37,000本的銷量進入榜單前20名。

■加州大火持續延燒,因大火、強風、停電之故,洛杉磯等地多家出版社與書店被迫休業甚或疏散。部分安全的書店設立互助站,向社區居民提供外界捐贈之食品、水和物資,例如Octavia’s Bookshelf,多數員工已經撤離的Diesel書店仍持續開張。儘管光顧的人不多,但有些失去家園的顧客來店購買食品、書籍和遊戲供孩子們使用,感激書店的營運。

書業慈善基金會(Book Industry Charitable Foundation,簡稱Binc)伸出援手,除了與當地書商保持密切和即時聯繫,更願意協助撤離者找到臨時住處,並在書商因火災或其他緊急情況導致收入減少50%以上時提供財務援助。此外,Binc還協助支付臨時租金、水電費和災害損失費用,並提供心理健康補貼。近年來,由於極端天氣事件日益頻繁,Binc在災難救援方面的需求顯著增加,例如2024年9月颶風海倫過後的援助工作。

【新書快報】

■美國國家圖書基金會「35歲以下最受期待的5位作家」王葦柯(Weike Wang)推出最新小說《Rental House》,以幽默的文筆剖析美國跨文化婚姻的種種難題。女主角Keru來自要求嚴苛、樣樣完美的華人移民家庭,男主角Nate的鄉下白人藍領家族,則對「外國人」抱持懷疑眼光。兩人都在原生家庭感到格格不入,卻在彼此身上找到歸屬感。他們策劃了兩趟旅行,帶雙方親戚度假。在海邊小屋和山中平房,會發生什麼爆笑的文化衝擊呢?本書去年底出版後廣獲書評讚譽,《洛杉磯時報》評述王葦柯擅長寫出令人捧腹大笑的妙語,觀察入微,能突破表象,深掘孤獨與絕望的主題。

■以《Fourth Wing》為首、全球暢銷超過300萬冊的奇幻浪漫系列「Empyrean」,系列第3部《Onyx Storm》於1月21日多語種同步上市。作者蕾貝卡・亞洛斯(Rebecca Yarros)結合生死攸關的龍騎士訓練、激情滋養的戀愛關係,加上詭譎的政治風雲,首部曲於2023年出版時立刻空降暢銷榜,並透過TikTok等社群媒體培養出忠實讀者。

為了迎接第3部上市,各地書店和圖書館舉辦午夜派對、早餐會、機智問答、扮裝競賽等新書發表活動,吸引書迷共襄盛舉。目前亞馬遜米高梅工作室已買下首部曲《Fourth Wing》和續集改編電視影集的改編權。去年10月,Netflix也宣布將改編亞洛斯以阿富汗戰爭為背景的浪漫小說《In the Likely Event》。

■短編小說集《You Are Not a Stranger Here》、長篇小說《Imagine Me Gone》均入圍普立茲獎的美國小說家亞當・惠思勒(Adam Haslett),日前出版第3本小說《Mothers and Sons》。故事講述紐約的庇護律師同志彼得,工作上被情緒勞動折磨,私生活中害怕承諾,每日麻木活著,與虔誠的教徒母親關係更是惡劣到已疏離多年。如今一名阿爾巴尼亞同志男孩向彼得求助,母子倆終於被迫面對彼此,以及多年前以暴力與心碎收尾的那一夜。

書評多讚揚惠思勒塑造出極具說服力、令讀者直入內心的角色。柯克斯星級書評讚道:「惠思勒對人們如何過度壓抑情感有著深刻且細膩的理解⋯⋯這個描寫家庭危機的故事,巧妙捕捉了潛藏內心深處的恐懼與遺憾。」

【作家動態】

■去年7月,媒體Tortoise Media播出一系列名為「主人」(Master)的Podcast調查節目,兩名女性在節目中指控英國奇幻作家尼爾・蓋曼(Neil Gaiman)性侵。節目播出後,有更多女性出面提出類似指控,但當時未見媒體大幅報導,以蓋曼的知名度、牽連人數和#MeToo的討論熱度而言,實屬罕見。

直至本月中《紐約雜誌》公開長篇調查報導〈尼爾・蓋曼遭控性虐背後的黑暗祕密〉(The Dark Secrets Behind the Neil Gaiman Abuse Accusations),終於有更多資料曝光。文中訪談8名指控該作家性侵、性虐、強迫的女性,包括讀者粉絲多人、蓋曼兒子的前保姆Scarlett Pavlovich、住屋幫手Caroline等,並輔以他們的往來通訊、日記、作家親友的證詞、報案的警方回應,發現8人受害的年紀均為20歲左右,且互動模式均是被步步引誘後遭強迫,多人被要求稱他「主人」,或簽下保密協定換取精神賠償金。

該文章終於引發較大的後續效應。蓋曼隨後在自己的網站上發文反駁所有性侵指控,稱從未進行未經雙方合意的性行為。曾出版北歐神話的Norton出版社對內發表聲明,表示不會繼續蓋曼的出版計畫。多名作家批判蓋曼的作為,和文學界的沉默。各書店作法則不一,大多仍在猶豫是否將其作品下架。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量