童書書房》充滿詩意尋找世上的獨一無二,美國兒童文學家瑪麗・蓮・芮推出新作《當你找到合適的岩石》,及其他藝文短訊

【獎項訊息】

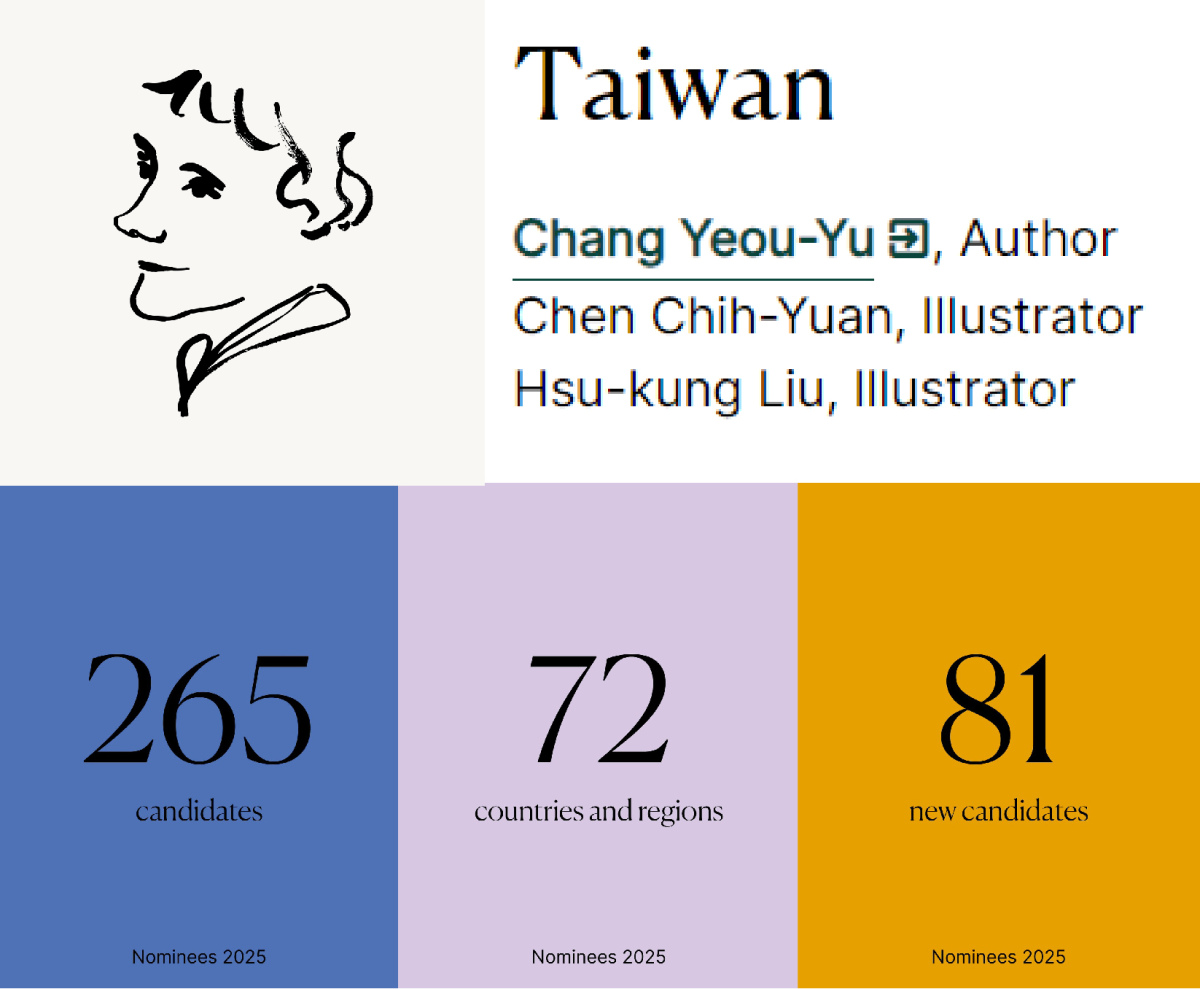

■好消息!林格倫紀念獎(Astrid Lindgren Memorial Award)公布2025年提名名單,共有3位台灣作家入選,包括插畫家陳致元、劉旭恭,以及作家張友漁。林格倫紀念獎是由瑞典政府設立的國際兒童文學獎,總獎金高達500萬瑞典克朗。本次獲得提名的包括來自72個國家或地區,265個作家、插畫家、說故事家(oral storytellers) 或閱讀推廣者。最終桂冠獎落何處,將於明(2025)年4月1日揭曉。

【繪本出版新訊】

➤美國

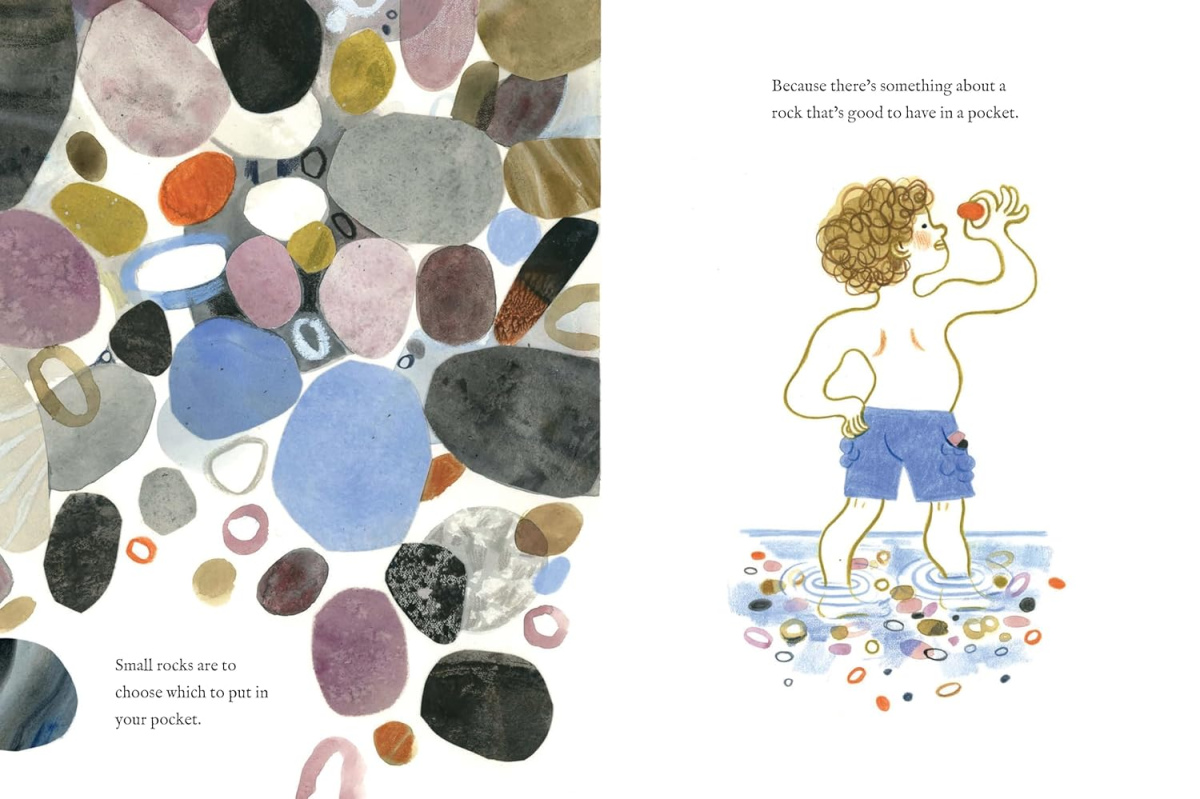

■《當你找到合適的岩石》(When You Find the Right Rock)故事作者瑪麗・蓮・芮(Mary Lyn Ray)是美國兒童文學作家,居住在新罕布夏州的老農場裡。那裡有各式各樣、大小不一的石頭,都適合打招呼。她喜歡將深植於記憶中的故事寫下來,作品關注人類與自然的關係,因其抒情感性而受到讚揚。

繪本裡,無論窗台上的寶石還是有故事的礁岩,每塊石頭都蘊藏著大自然的魔法。一旦開始閱讀,便彷彿踏上從高山到海洋的發現之旅,學習活在當下,體驗與大自然連結的美好。繪本詩意的描述在世界的某個地方,有一塊石頭正在等著你。也許它來自山脈的中心,人們經常忽略這些岩石有多巨大;也許它是一塊被海水沖刷過的岩石,才懂得潮汐來去、世事多變化。也許它是一塊小到不能再小的石頭,大小正好可以讓你握在掌心,而你會知道石頭就在你身邊,在世界之中。

繪圖作者費里希妲・薩拉(Felicita Sala)目前居住在羅馬,自學繪畫。她的靈感經常來自大自然、兒童、中世紀插畫、民間藝術和建築,作品風格辨識度極高,以繽紛、亮麗的色彩和柔美、優雅的線條深受許多讀者喜愛。繪本中,薩拉透過她靈動、充滿活力的筆觸,將石頭的紋理描繪得深邃而美麗,與瑪麗・蓮・芮令人回味、浮想聯翩的文字相呼應,領讀者發現自然、親近自然、迷戀岩石,感受置身於自然中的興奮之情與不可忽視的友誼。

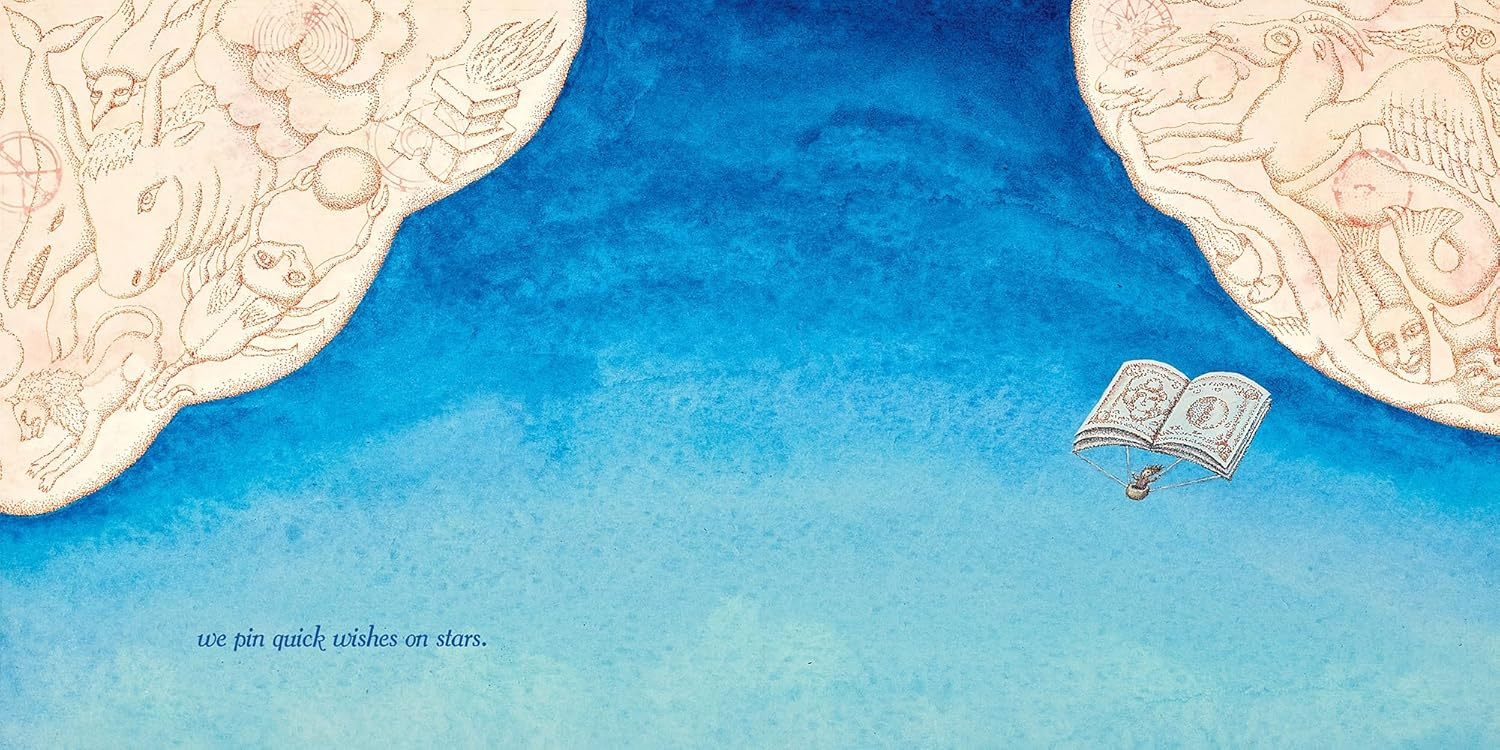

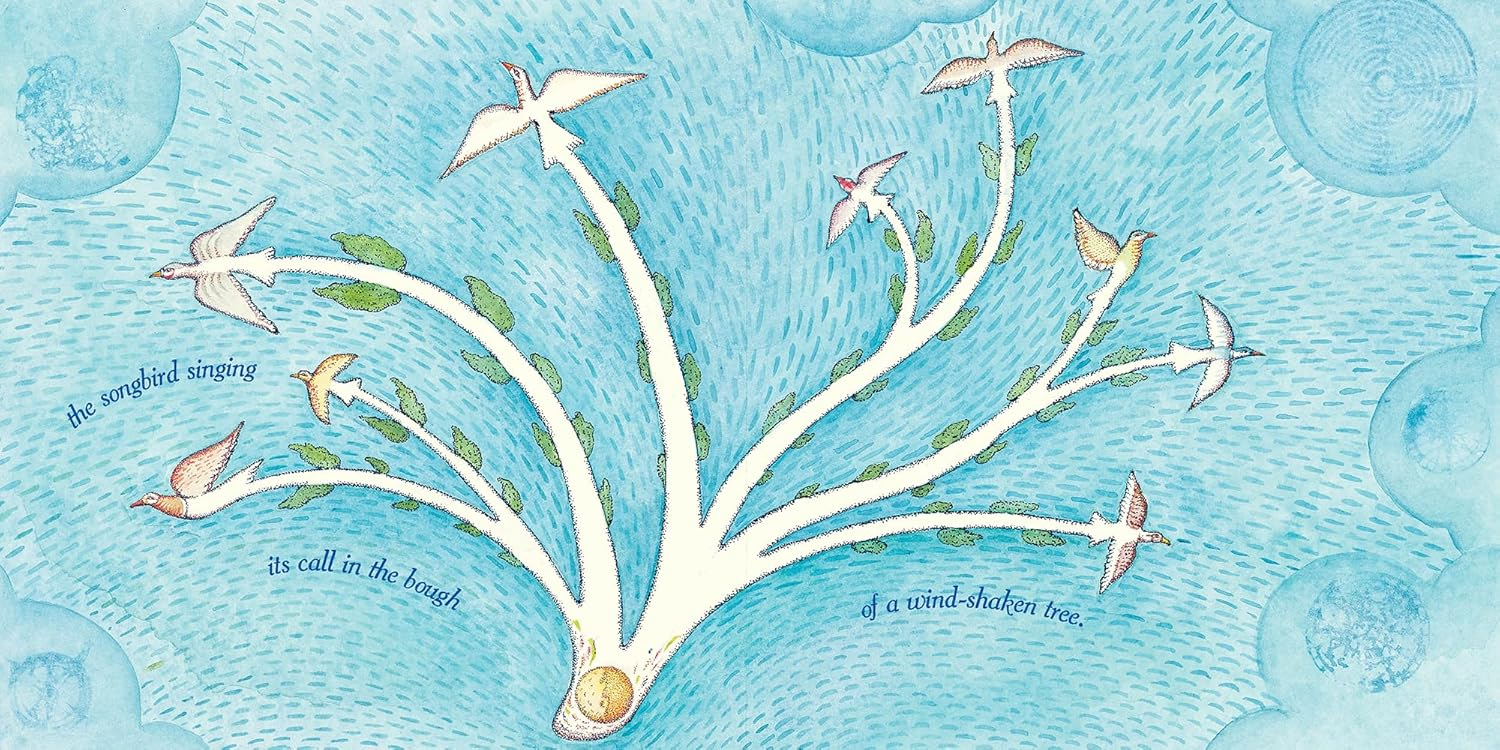

■《神祕禮讚》(In Praise of Mystery)為美國桂冠詩人艾達・利蒙(Ada Limón)與國際安徒生插畫大獎得主彼德・席斯(Peter Sís)攜手合作的美麗圖畫書。利蒙長期關注詩歌如何幫助我們與自然世界建立聯繫,她寫出浩瀚無垠的宇宙生命讚美詩〈In Praise of Mystery: A Poem for Europa〉,恰與席斯超凡脫俗的繪畫搭配得天衣無縫。

在席斯精湛的畫筆下,飛揚的書頁和閃爍的星星帶領孩子們航向宇宙,一棵樹被一滴雨溫柔的包裹著,鯨魚放歌、禽鳥鳴唱,大樹隨風搖曳。席斯富涵想像力且魔幻的圖畫反映了人類夢想的能力,我們搭乘飛揚的書頁穿梭於流動的大氣和閃耀星空,生命之樹隨風滋長、繁茂,如見奇蹟,引人深思宇宙神祕之境。

這本美麗的圖畫書是個明亮的呼喚,頌揚人類無盡的好奇心。它向我們叩問,探索超乎已知的世界意味著什麼,並展示未知的世界如何讓我們回頭反思己身。利蒙寫下的詩句也將於10月乘坐美國航太總署的歐羅巴快船(NASA’s Europa Clipper)進入太空,探勘宇宙生命跡象。

利蒙與席斯日前於紐約公共圖書館舉辦的新書對談,兩位作家感性的分享彼此的合作過程與互相啟發:

➤瑞典

■《伊內斯和維嘉全年無休的玩樂》(Ines och Vega året runt)為瑞典繪本作家艾娃・林斯特(Eva Lindström)獲頒林格倫紀念文學獎(Astrid Lindgren Memorial Award, 2020)後推出的圖畫書新作。本書由4個短篇故事組成,每季都有一個新鮮好玩的故事,描繪兩個個性截然不同的好朋友,一起在足球場玩樂一整年的暢快時光。

林斯特擅長描繪孩童眼中無拘無束的世界,她的繪本總是能夠將孩童獨立且細膩的內在情緒刻畫入微。在北歐空氣透亮、四季清明的迷人景致襯托下,繪本帶讀者體驗日日與寧靜為伍、無所事事的美好,體驗活在當下、令人放鬆心情又時時備感驚奇的孩童日常。平淡、雋永的故事搭配色彩清新、飽含童趣的迷人圖畫,讀來別有一番北歐恬淡生活的滋味。

伊內斯和維嘉兩人置身大自然,自在的滑冰、拿樹枝嬉戲、在融化的淺水中爬行,盡情的翻滾草地。興致一來便踢足球,累了就坐在長凳上,一口接著一口吃麵包。兩人隨意加入活動,意興闌珊便離開,然後啊~好朋友,一起玩,不知不覺過了一整年,生活就該這樣愜意!

2023年,Ines och Vega系列故事首先推出適合兒童觀賞的4部短篇動畫,由瑞典教育廣播公司(UR)出資製作,於瑞典公廣集團的知識學習及娛樂數位頻道:瑞典廣播電台(SR)及瑞典電視台(SVT)線上播映,提供學齡前兒童及一般民眾享受圖文生活的美好,體驗戶外活動的樂趣。

說故事手法和繪畫技巧皆獨樹一幟的繪本作家林斯特,目前已創作出40多本圖畫書,另外也為其他作家的文字搭配插圖。林斯特不僅在瑞典擁有龐大而忠實的繪本讀者群,多年來她更贏得了許多兒童文學重要獎項,獲頒林格倫紀念文學獎之後的新作,仍保有她一貫幽默和迷人的率真。

➤法國

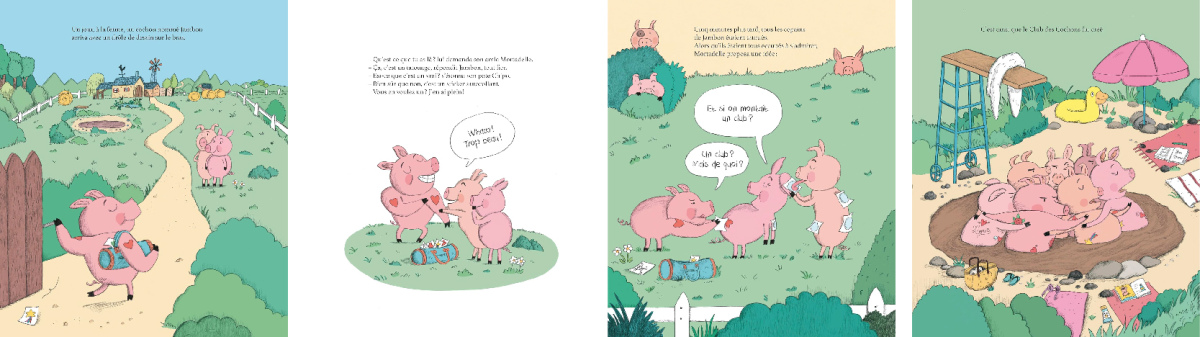

■《豬豬俱樂部》(Le Club des cochons)是義大利繪本作家大衛・卡利(Davide Cali)與法國插畫家瑪嘉莉・克拉弗雷(Magali Clavelet)繼《請投大野狼一票!》(Votez Leloup !)出版後再度攜手合作的成果。繪本幽默的頌揚了個體差異所帶來的喜悅,同時突顯出集體抵制行動暗藏的膚淺。

有一天,農場來了一隻名為詹邦(Jambon)的豬,手臂畫了一張有趣的圖,他的朋友莫塔黛拉(Mortadelle)問詹邦,「你手臂上那是什麼?」詹邦自豪的回答,「那是紋身。」「你也想要嗎?我有很多喔!」5分鐘後,詹邦所有的朋友都被紋身了。當他們忙著互相欣賞時,莫塔黛拉提出一個想法:「如果我們成立俱樂部會怎麼樣?」「豬豬俱樂部」就這樣成立了。

俱樂部規定只有豬才能加入,嚴禁其他動物入侵!不過,很快的,羊群、雞群、眾青蛙和兔子們全部都對「豬豬俱樂部」感到非常好奇,並且十分羨慕能夠加入俱樂部。這是一個精采而帶有幽默風格的故事,描述了是什麼最終讓我們肩並肩走到一起,足以打破偏見和所有污名。

➤日本

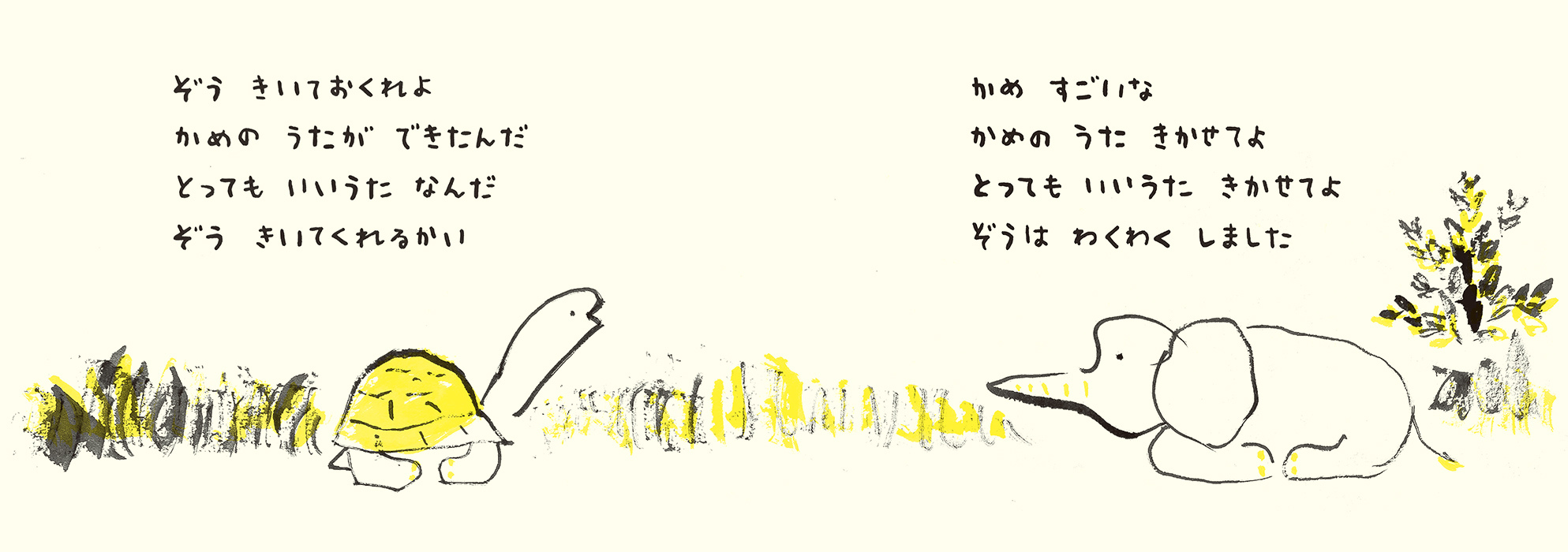

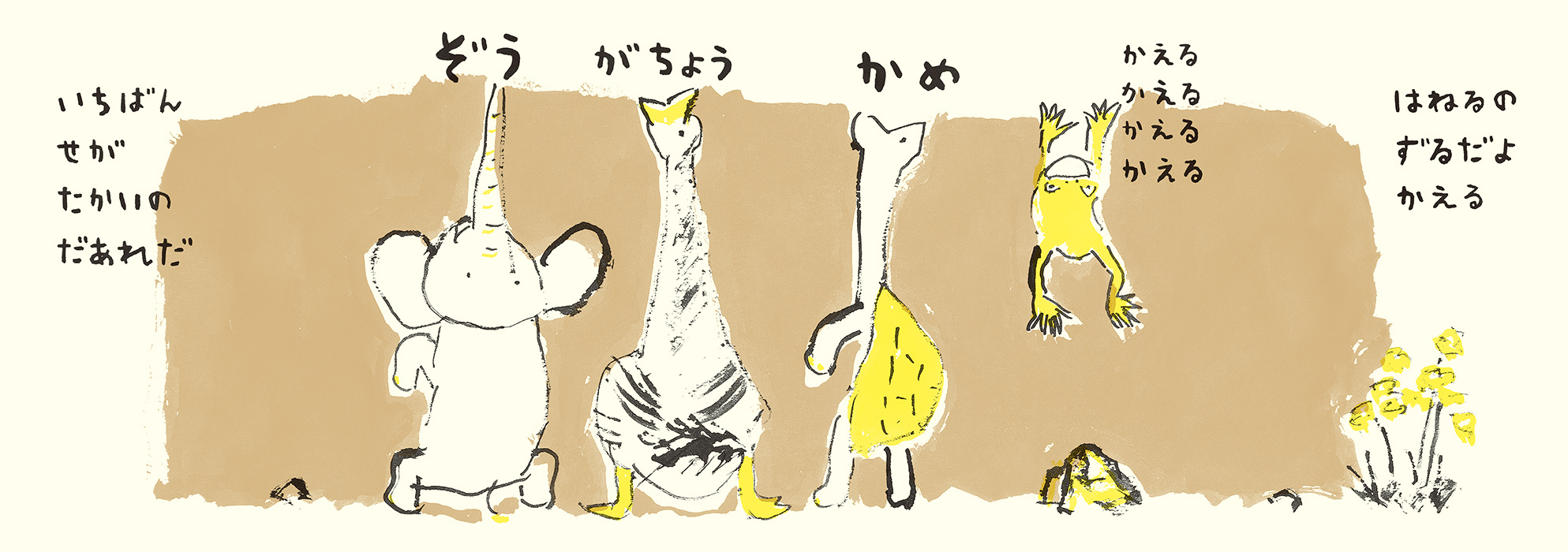

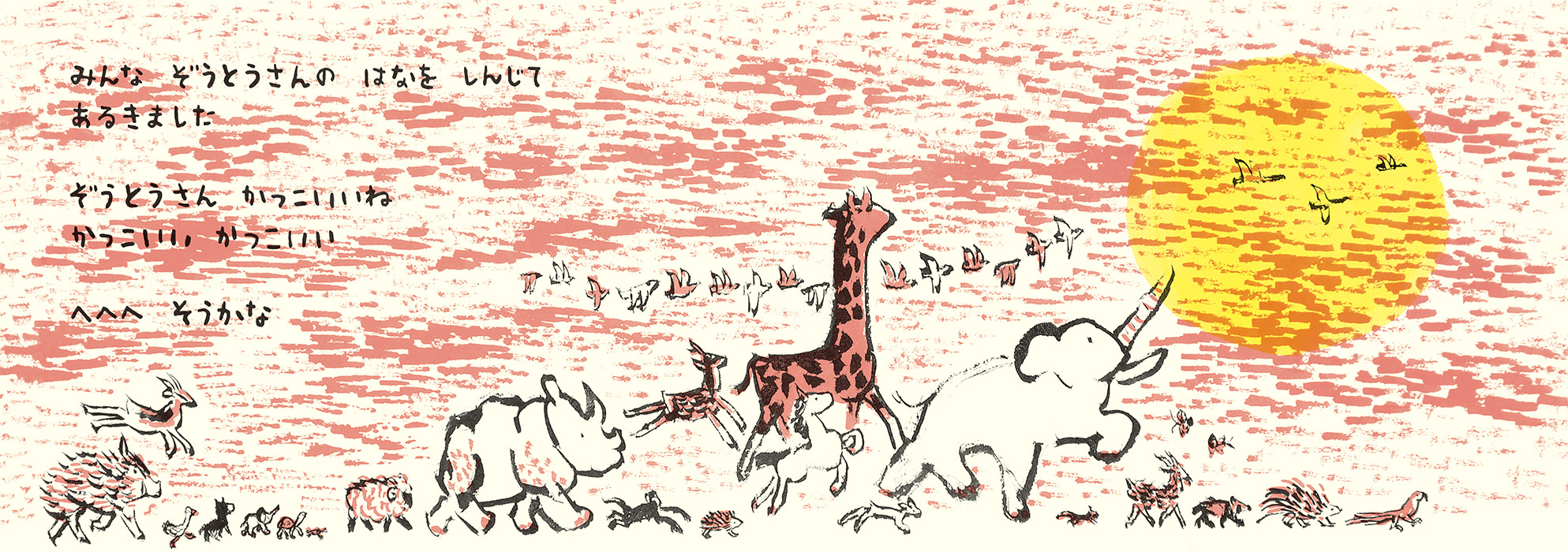

■《我的脖子變長了》(くびが にゅーと のびました)是日本繪本作家菊地知己的最新長篇圖畫書,繪畫有他一貫流暢、自信、奔放且動感的筆觸,配色簡約、輕柔又協調,整本書充滿了幸福、和平的氛圍。菊地知己無論在故事文字還是畫面的經營上,都給予讀者極大的空間去感受生命。閱讀時,不僅讓人十分放輕鬆、心情愉悅,也能從中感受到各種生物善良、純真的生命力。

故事角色之一烏龜說,「我寫了一首關於烏龜的歌。」大象興奮的回應:「烏龜,太棒了!唱給我聽聽吧!」烏龜和大象每天都會一起去散步、玩耍,可是烏龜和大象並不是彼此唯一的朋友,他們的朋友還有驢子、鵝、青蛙、蝸牛、蚱蜢……高興的時候,他們會一起高興,驚訝的時候,他們會一起驚訝。有時候,他們也會一起害怕,無論如何,他們用活力點亮了無數平凡的日子。太陽從地平線升起,很快的,夜幕又降臨了,他們依然開開心心的過日子,繪本就在這樣輕柔的重複中迴盪著生命的讚歌。

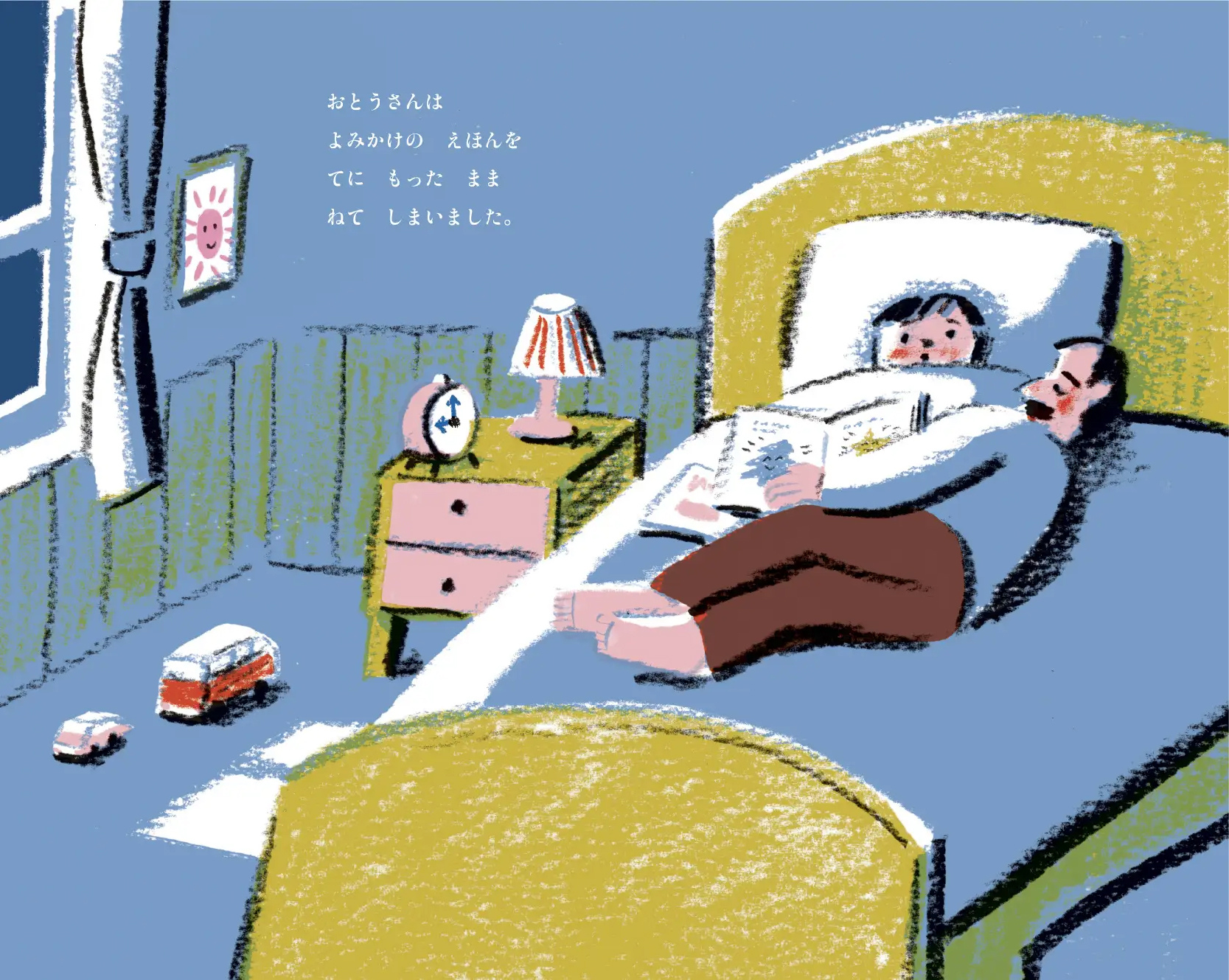

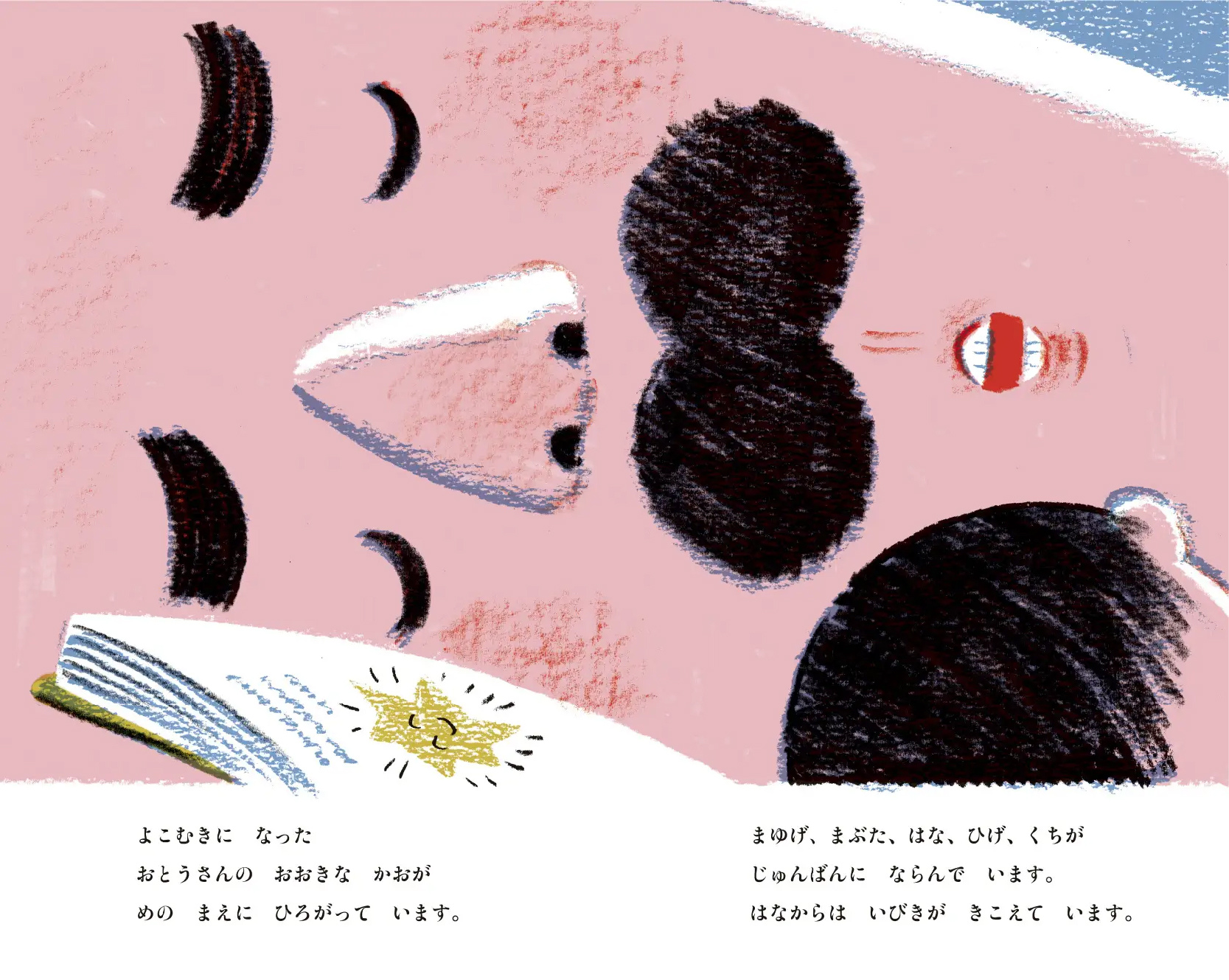

■《早安》(おはよう)是日本繪本作家及川賢治的最新圖畫書,一個神祕的睡前故事。每到睡覺時間,爸爸都會讀故事書給男孩聽。夜晚,男孩醒著躺在床上,觀察爸爸,「故事書還在爸爸的手中,他卻睡著了。」「當爸爸翻身,他大大的臉就散開在我面前。爸爸的眉毛、眼皮、鼻子、鬍鬚和嘴巴,按照順序排隊。我聽見裡面傳來的鼾聲。」

繪本的靈感來自及川賢治早晨散步時產生的想法,為了不忘記,他趕緊回家畫了一張草圖:「我創作的許多想法都來自於我的經歷,我認為有趣的事情,或是奇怪的事情。這本書的想法就是這樣。當我們睡著時,臉是朝上的,但當我們睡不著時,我們會側著臉或將臉朝下。」

在現實與虛幻之間,故事被描繪得模糊且細膩。資深繪本編輯土井章史認為,及川賢治的繪畫很可愛,「然後不知怎的,有一種幽默感從中滲透出來,可以說是給身體看的繪本。」讀過之後會讓人留下難忘的印象,非常適合睡前朗讀。●

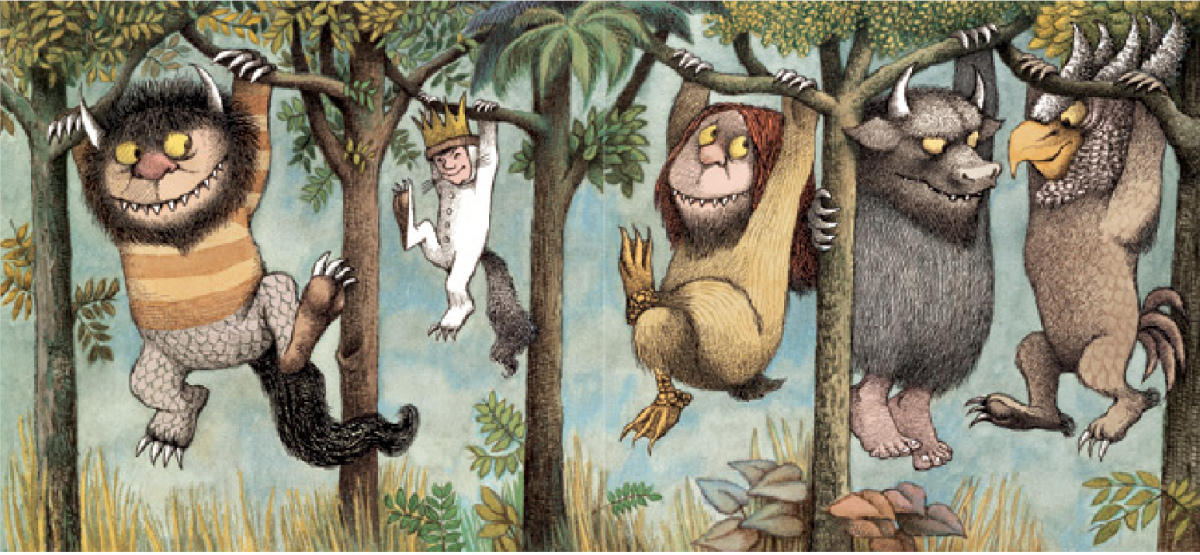

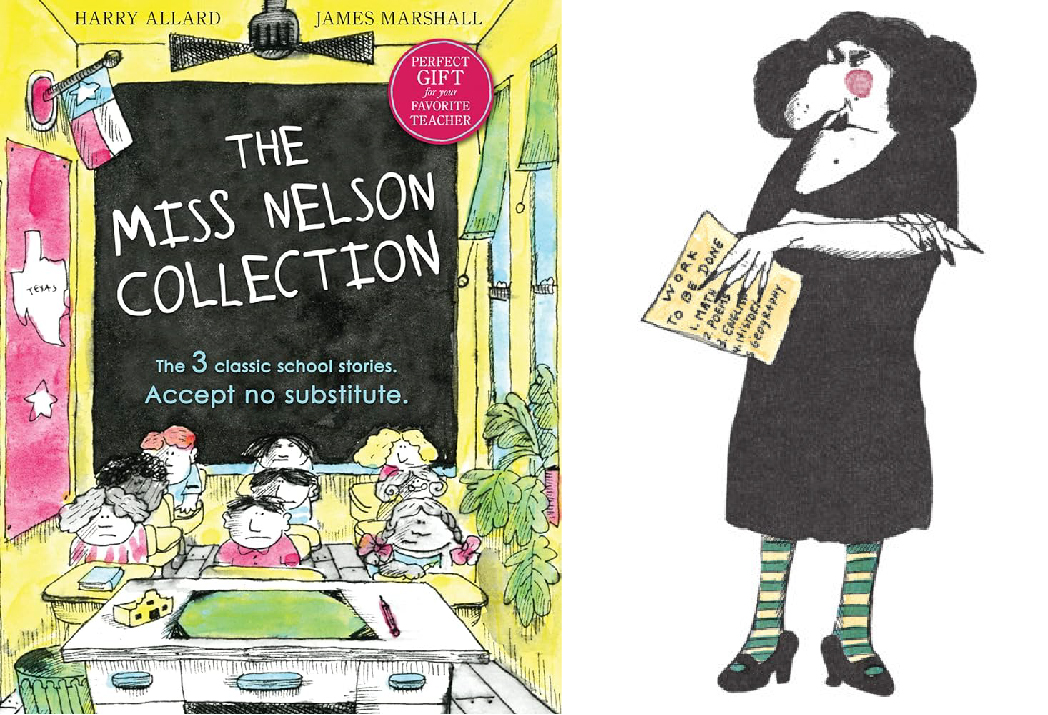

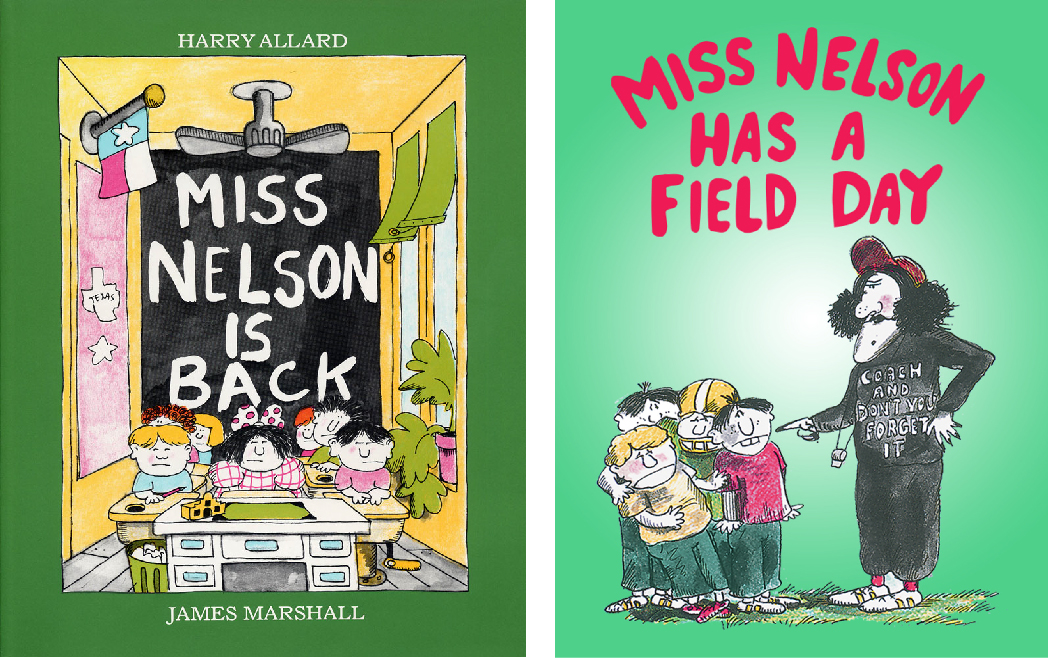

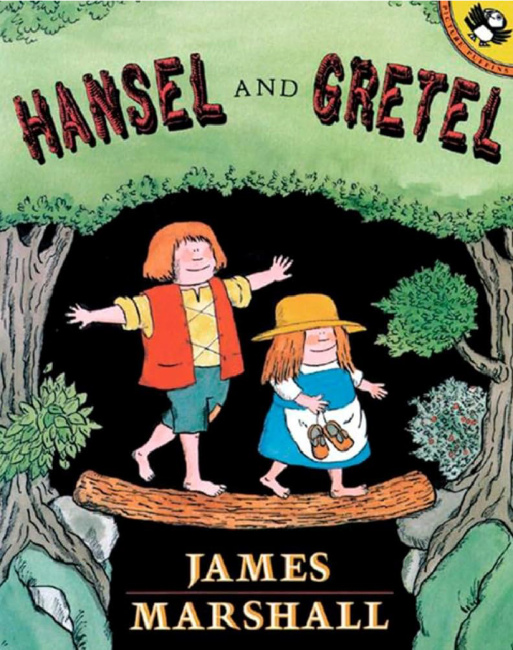

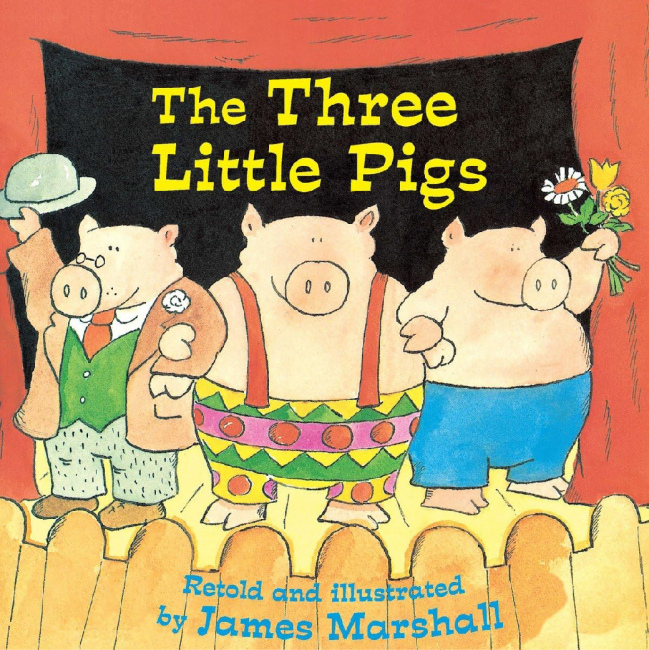

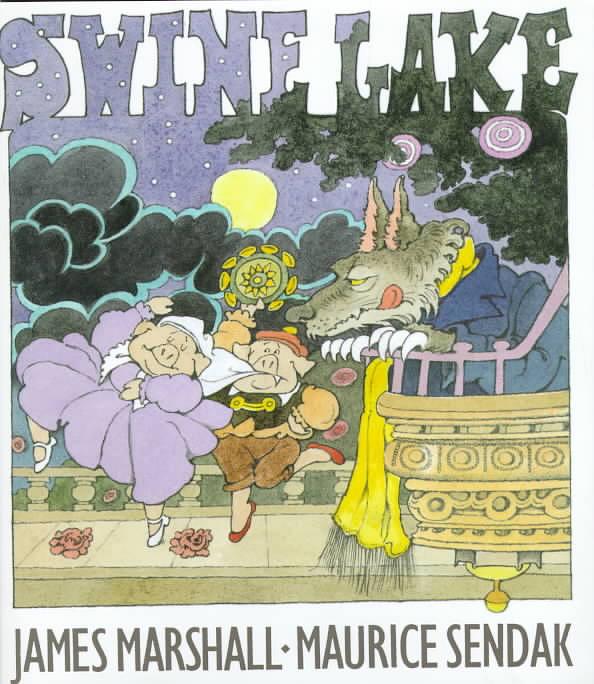

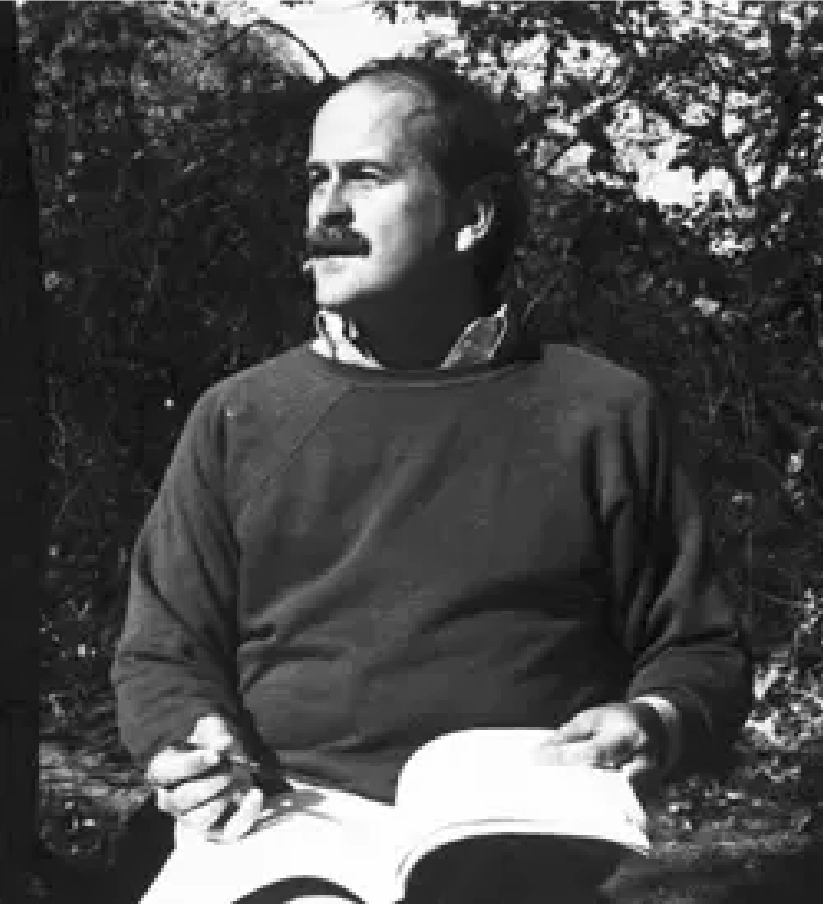

1992年10月13日,馬歇爾在50歲生日的3天後,因愛滋病過世。摯友桑達克懷著巨大的傷痛,在馬歇爾臨終前,畫下了他最後的形像。1999年,桑達克為好友留下的文稿繪製插畫。兩位圖畫書大師聯袂展演的《

1992年10月13日,馬歇爾在50歲生日的3天後,因愛滋病過世。摯友桑達克懷著巨大的傷痛,在馬歇爾臨終前,畫下了他最後的形像。1999年,桑達克為好友留下的文稿繪製插畫。兩位圖畫書大師聯袂展演的《

童書評》謝謝你牢牢接住我,一遍又一遍:讀《點滴之旅:帶著點滴架上路!小兔子與荒野孤狼的奇蹟治療之旅》

面對生命課題的挑戰,你會選擇安穩度日,或者來一場刺激的冒險旅程?

在森林醫院裡,正要接受化療的病懨懨小兔子,隔壁是為自己縫合肚皮的野狼,接著,獵人的槍聲響起,一開場就緊張萬分。小兔子意外用點滴架救了大野狼一命,野狼為了遵守「神聖守則」,決定把小兔子送到安全的地方,就此展開一段笑中帶淚的旅程。

看似兇狠的野狼,除了危難時刻的保護,還叮嚀打針吃藥、穿衣戴帽,不離不棄的悉心呵護。《點滴之旅》揉合了冒險刺激,詼諧逗趣,也盈滿了病痛和眼淚,是個勇敢又溫暖的好故事。

➤醫療與逃亡的雙重冒險

德國創作者約瑟芬妮.馬克(Josephine Mark)在38歲那年罹癌,3年後出版《點滴之旅》。這本書不只記錄化療的辛苦,更希望能傳遞信念,正如書裡不斷重複:「幸運不是神的恩賜,而是內心態度的結果。」

面對苦難與挫敗,允許自己軟弱哭泣,試著抱持輕鬆幽默的心情,勇敢出走之後,歸來依舊如新。馬克憑藉本書獲得「馬克斯與莫里茲獎」(Max und Moritz Preis),也是德語圖像小說的最高獎項。

她在訪談中曾提到,「打破讀者期望」是創作的一大特點,故事以少見的罹癌為主題,選擇小兔子與大野狼為主角,大大顛覆童話組合的典型。書中還將「點滴架」的效用發揮到極致,不但減輕了化療帶來的痛苦不便,額外增添莞爾的笑點。

除此之外,書裡加入許多流行元素,譬如公路旅行、酒吧跟吃角子老虎、經典電影的橋段和歌曲,豐富了故事的層次與共鳴感。這對奇異的亡命天涯組合,最後收束在大野狼與小紅帽兔子肩並肩坐著的背影,更是令人驚艷。《點滴之旅》以圖像小說的方式呈現,讓文字與圖像加乘,創造出更豐富深刻的蘊意。

➤生動分鏡有如電影

近幾年,圖像小說走進讀者的閱讀視野,多元的主題與藝術手法,深受大小讀者的喜愛。圖像小說兼有動畫與漫畫的特質,除了讓角色展現立體多面的形貌與情感,同時也標誌出創作者的鮮明特點。《點滴之旅》運用切分格、靈活轉換遠近景、停格、逐格等表現手法。例如為了躲避獵人追捕,翻山越嶺的艱難和緊張,採用細部的動作和特寫,以圖像推進情節,營造出電影般的即視感。

圖像可以構築場景氛圍、季節變化,還能運用色調表達情緒轉折。每當野狼和小兔子情緒低落,鏡頭就轉進天空與山景,冷調的藍紫深灰,象徵著陰鬱不安的心情。長鏡頭下,蒼茫大地與微小存在的對映,沒有文字的留白,雖是靜默卻更喧囂。像是召喚,讓靈魂有了更深的觸動,因為靜謐,才能傾聽內心的感受與想法。

➤圖像的感官與情緒帶動

圖像也可以說出文字沒有敘寫的細膩。舉例來說,蝴蝶頁是各種形狀色彩不一的藥丸加上洋芋片,預示小兔即將面對苦樂交錯的經歷。此外,巧妙用文字來表現的聲音,穿梭在林木之間,視覺與聽覺結合,彷彿聽得見狼嚎在森林裡迴盪。文字與圖像的激盪,打造出更自由的表現空間,感受更直覺的情感流動。

除此之外,身體是有記憶的。在《點滴之旅》中,眼耳鼻舌身都賦予記憶點,看得見四季遞嬗、明暗變化的光影,聽得見「天生狂野」的暢快舒意,聞得到化學藥劑和血味,吃得到馬鈴薯片的脆爽,感受毛線衣物的溫暖,還有無數個奮力拼搏的求生渴望。故事裡的物件、氣味和聲響,引起讀者的共鳴,讓看似平凡無奇的事物化為愛定錨,穩穩接住彼此。

《點滴之旅》談的是很深刻的情感:面對病痛的心態,面對被獵人追捕只能奮力一搏,隨時命懸一線,卻選擇用溫暖幽默調淡了悲傷的氛圍。

特別喜歡故事最後野狼與大熊的對話,雖說野狼是為了堅持神聖準則,但是我們知道,野狼是真心願意照顧小兔子。面對牠的眼淚和脆弱,野狼用輕快樂觀的態度去轉化,一點點磨去那些尖銳的、會傷人的稜角。

面對生命中不可抗力的變化,如何讓自己不困在情緒中,是很重要的課題。《點滴之旅》將痛苦、絕望與對生命的美好渴望,融入圖像小說中,如此貼近真實的人生,因此格外動人。●

Trip Mit Tropf

作者:約瑟芬妮.馬克(Josephine Mark)

譯者:管中琪

出版:漫遊者文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:約瑟芬妮.馬克(Josephine Mark)

1981年生於德國薩勒河(Saale)畔的瑙姆堡(Naumburg),是插畫家、漫畫家與平面設計師。於梅澤堡(Merseburg)學習文化教育與媒體教育期間,幫樂團與各種學生活動繪製唱片封面、海報與傳單。2004年開始,以「puvo productions」為品牌,發行漫畫與卡通。約瑟芬妮.馬克也幫許多書籍繪製插畫。她自己創作的故事多半趣味盎然,發人省思,涉及日常哲學與社會議題。首部漫畫《穆爾》(Murr)於2021年出版,2022年獲得「ICOM獨立漫畫獎」。目前定居在萊比錫。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量