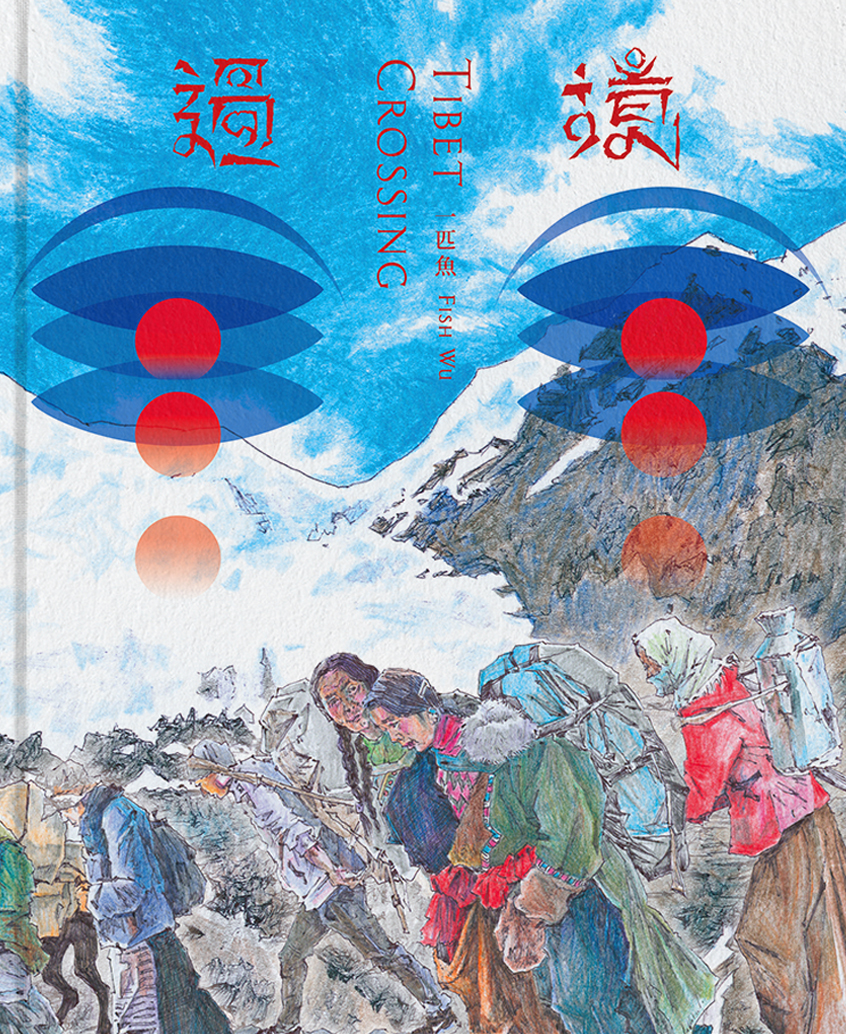

漫評》那些欲說未說的話語:關於圖像遊記《過境》的多重象徵

不論是哪裡,關於異地旅程我們心底總留存著特別的感觸。途中所歷美景怡事驚物,或訝然憂懼之念,都可能在日後成為心神逸出規律日常的美妙記憶;若是走上一趟、即使盡力準備依然尚有不少未知的艱險行程,那麼塞進回程背包裡的更不只有美好回想了。

然而,對一匹魚來說,經歷十多年記憶的沈澱反芻,並花2年多時間以色鉛筆細細描繪訴說的《過境》,這段旅途的意義可能更甚於以上二者。

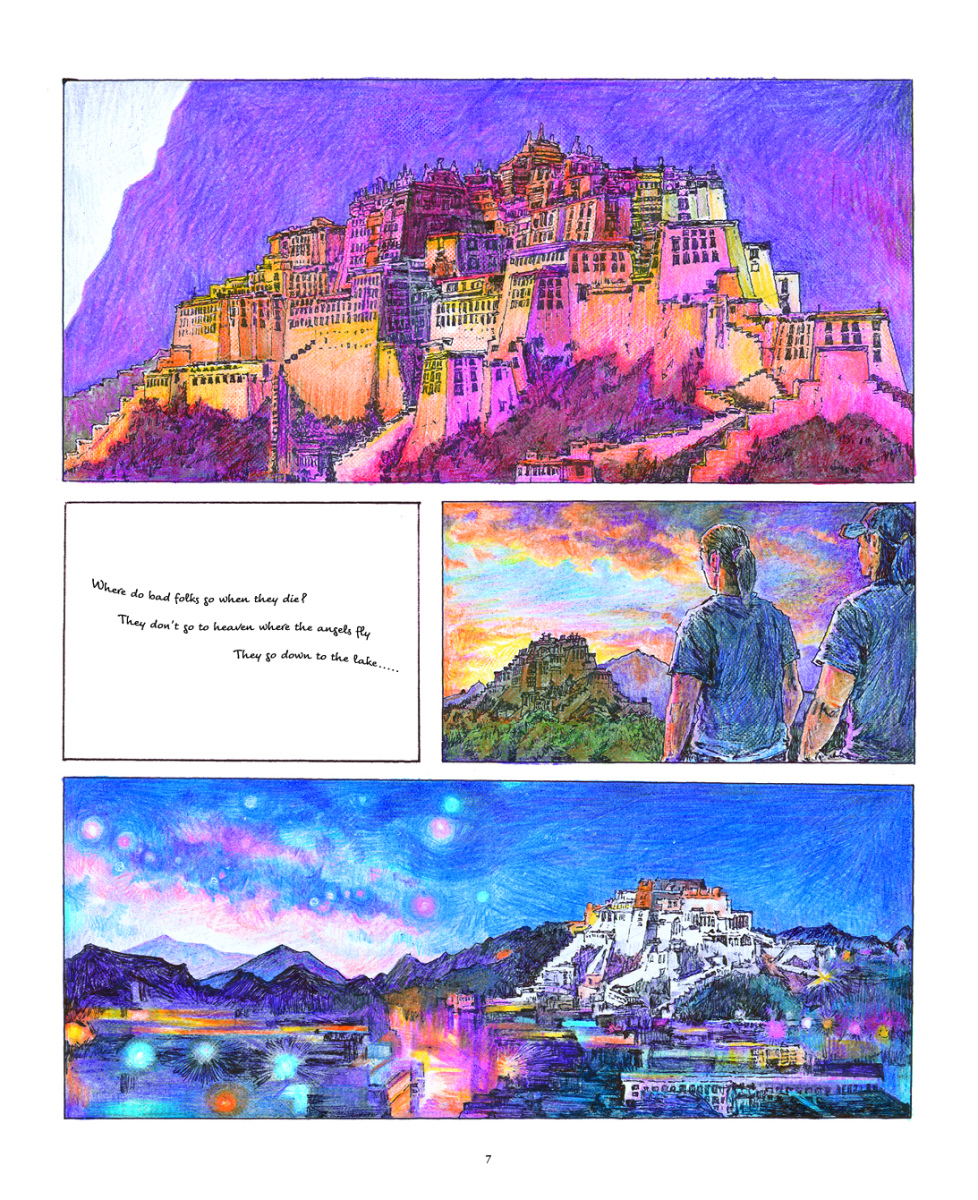

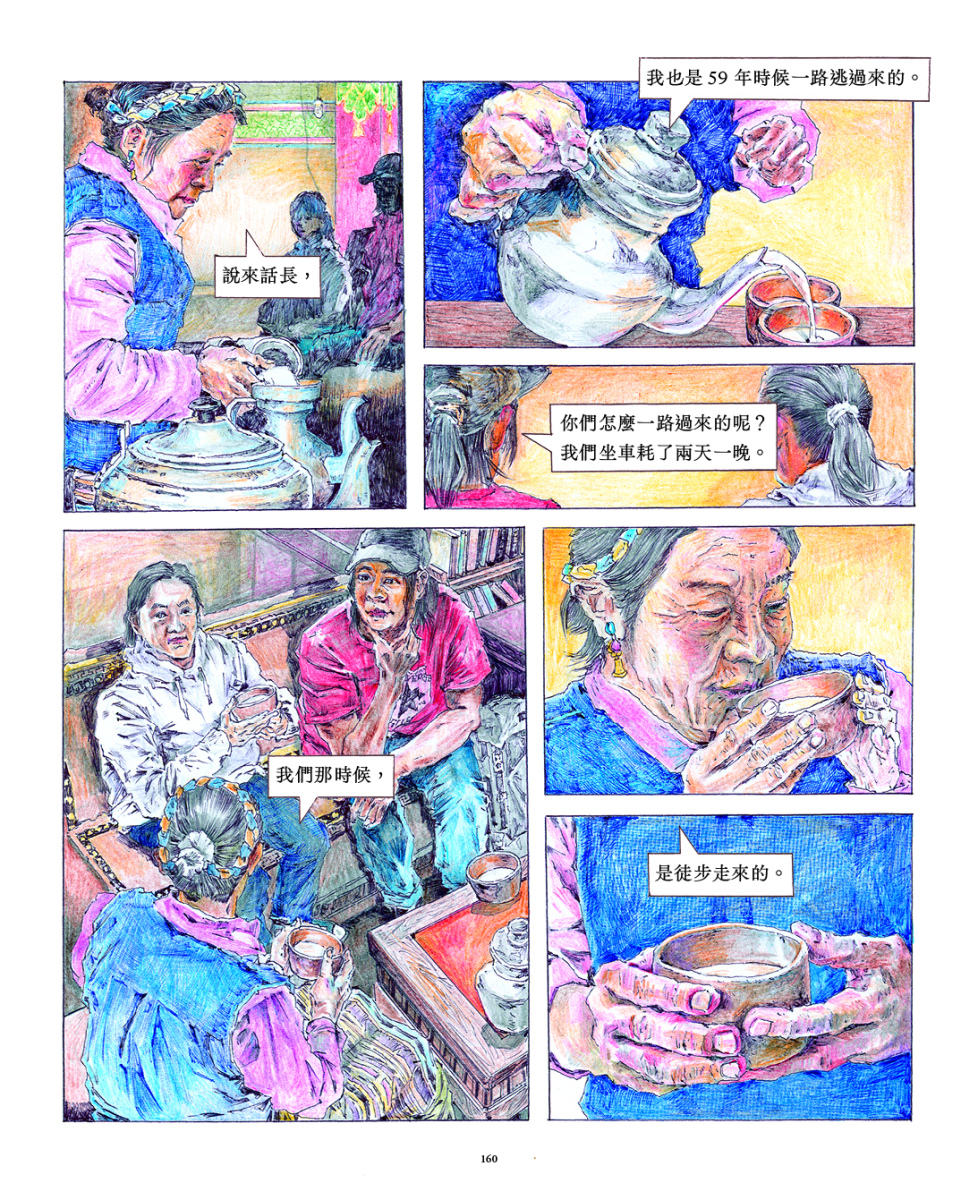

2009年9月,他與旅伴自中國搭乘火車經2天2夜到達拉薩,再隨機尋覓交通方式——便車、巴士、包車或徒步,輾轉穿越國界抵達加德滿都,而行旅至此尚未結束,他們接續踏上了跨越時空的歷史之程,那是半世紀前,圖博 經歷中國入侵民眾被迫離鄉的流亡之路,這恰好對應掀開《過境》扉頁後的首張大畫面,是圖博高原北方荒漠的山景。

儘管旅程實際的起點在中國漢地,《過境》的開端卻在圖博,遙遙映照著書中末尾的敘事,那開啟無數圖博人痛楚的亡命遷徙——他們痛心思念的家人與故鄉,就在那一片令火車上的外地旅人頻頻感到奇艷又陌生的大地上。

➤踏出拉薩

一匹魚採用鮮豔色彩與細膩筆觸,敏銳捕捉圖博與尼泊爾各具特色的自然地景、文化建築與社會街頭氛圍,而在一幅幅生動寫實的畫面裡,時不時能瞥見他視角中一抹人文關懷的柔軟。

首幅的山景,嶙峋山巖上方是布滿騰騰紅雲的天空,像被火燒紅了般,在海拔4000公尺以上的高原地區這並非常見景象,不禁想起正是那年發生了第一起圖博自焚抗議;或作者暗示爆發於一年多前圖博全境群起的抗爭、在拉薩街頭引發的火災憾事?

數頁後抵達拉薩的畫面再次吸引我注意。入住旅店,他們倚窗眺望夕暮裡的布達拉,巧合地聽見樓下餐廳飄來Nirvana樂團的「The Lake of Fire」,感懷正置身在探究生死涅槃經義的高原上。此處看似只是普通的旅人抒懷,然而,作者將這首歌一段原文歌詞安插在前頁:「Where do bad folks go when they die / They don't go to heaven where the angels fly / They go down to the lake…」惡人死後會去哪?他們不會到天使飛翔的的天堂,他們會墮入湖……;若補上被省略的「of fire and fry」,完整句子是「他們會墮入火之湖被煎炸」。而前一跨頁圖像展現:火車翻越唐古拉山脈,一路穿過安多、那曲雪地直抵拉薩車站,以及在現代建築的瑩亮燈火中,他們孤寂眺望布達拉的背影。

這段飄蕩在跳接畫面間不甚起眼的字句,卻迎面朝我飛刺而來——「The Lake of Fire」有諸多文句,為何選擇引用這段強調「惡有惡報」的歌詞,又為什麼省略了那幾個關鍵字眼?此處影射的「惡人」會是誰?

作者似乎想藉畫面表達「弦外之音」,同時又自我節制地刪去過分清晰的訊息,一如那幅高原山巖上火紅的天空。不論作者是否刻意為之,對我來說,這就是羅蘭・巴特所謂閱讀影像時的刺點(punctum),當然這個理論原本是為討論攝影而建構,但我認為十分適用於解讀敘事繪圖。

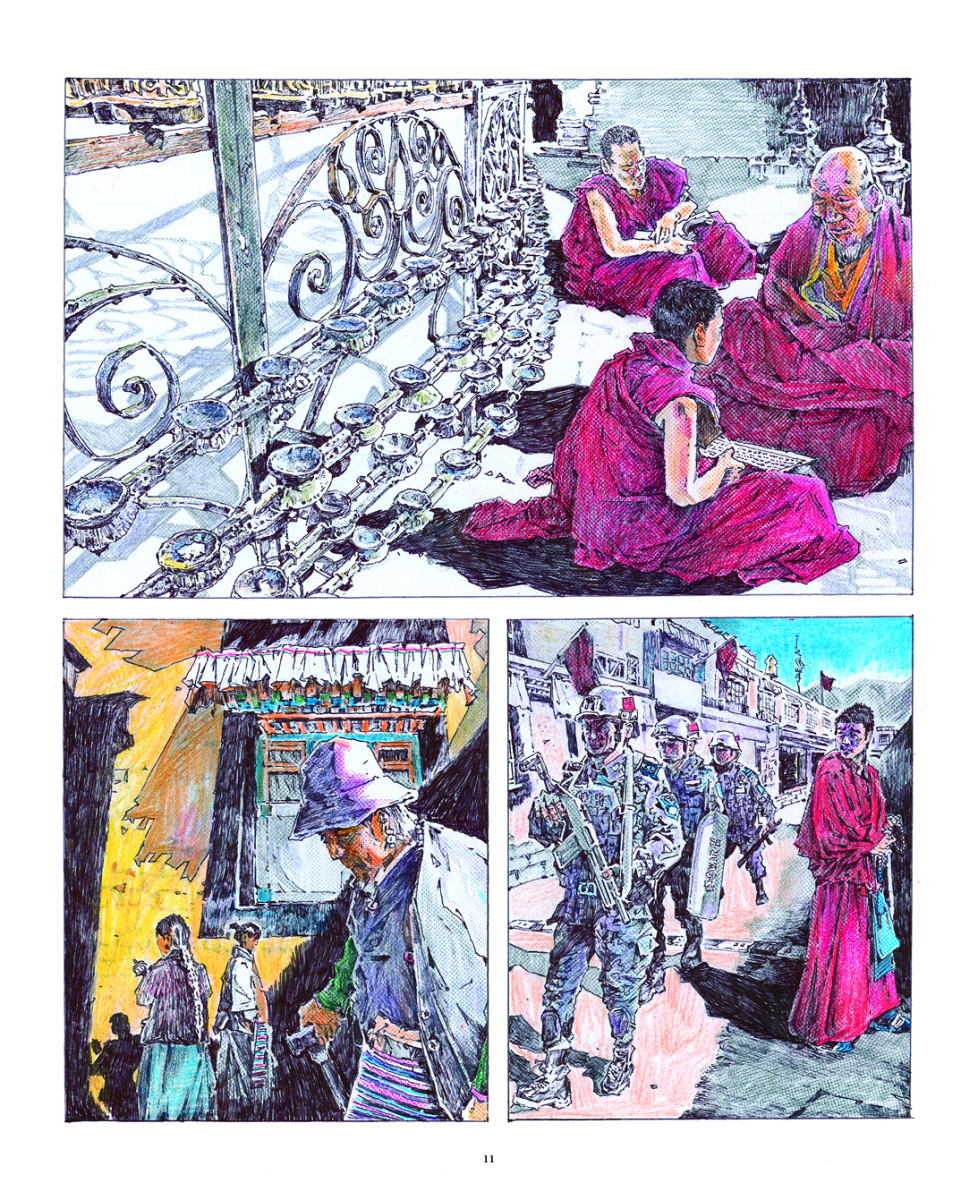

繼續隨一匹魚的筆繪,我們看見大昭寺內外朝聖者仍行禮如儀,僧人猶圍坐誦經,商販依然林立,基本上日子看似一如平素,只是街頭繁華變身已形似中國內地城鎮,轉經道上荷槍武警列隊巡過,僧人低首側身……這時我們恍然發現,不僅是僧人,幾乎所有圖博人都迴避了視線,原來街巷已是武警環伺,而窗門緊閉的佛殿與僧舍也如瑪尼石堆一般靜肅。唯獨細寫了哲蚌寺,因是引發群眾抗議的起點之一,而成為重點整肅的佛學院,其間一匹魚訴說著訪友「不遇」的悵惘,我卻一直注意著,分明還是穿著短袖的陽光季節,叢叢枯木枝條卻張牙舞爪投射寺院建築上,像拘禁人們的柵欄。

一頁頁街景繪圖是《過境》反覆提示的知面(studium),甚至借一位漢人車伕的口告訴我們,這一切都源於去年拉薩的「變故」,或許是作者以萬分委婉的方式,暗示那場爆發於圖博全境如火如荼的民眾抗爭?

➤踏入尼泊爾

「除了在外地流亡以外,我們還在自己的家園流亡。」薩依德對巴勒斯坦人處境的描述,正是自1959年至今圖博人的遭遇。因為除了尼泊爾、印度等外國地區,大部分的圖博人仍居住在千年前先祖所生活的圖博高原上,但他們就像是「在場的缺席者」。

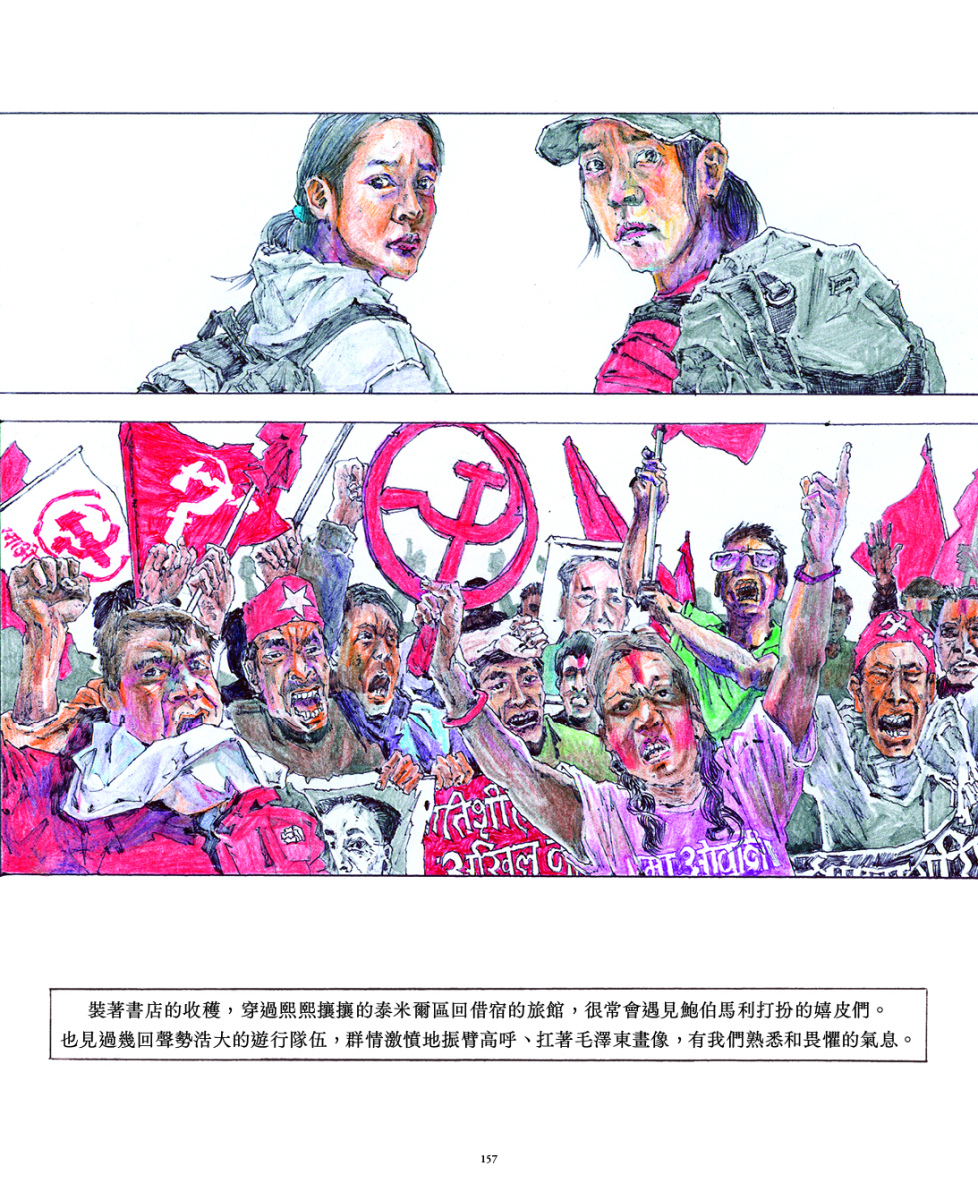

《過境》造訪的另一個國度尼泊爾,恰巧也剛經歷一場變革,在前一年正式頒布憲法,推翻過去君主專制,成為尼泊爾人民共和國。山谷中各式各色屋宇密接如鱗、街頭蔬果商販席地而坐、狗和羊隻在閒坐路旁的人們身邊覓食、古樸紅磚色神廟前群鴿飛舞……既樸質又華艷的畫面與我數年前行過的加德滿都幾無差異。唯一的差別應該是,過去在山間鄉野游擊戰的毛派份子當時已成立政黨,選出代表參與聯合政府共同執政,支持者能自由公開地走上街頭表達主張。或許正是這樣的社會氣氛,醞釀出在二十年後的今日,民眾再次推翻貪污腐敗政權的量能。

一匹魚提到毛派激烈示威的空氣,令他們感到熟悉又畏懼,相反的,這對在民主社會生活的我沒有太強烈的驚訝,反倒是那些與我記憶重疊、路邊人們微笑的臉,瞬間讓我刺痛地想起,這是與拉薩社會間最大的差異,隔著喜馬拉雅山脈,此時拉薩的僧人已不再有笑,民眾垂首或側過的臉也木然無表情。

2005年時我曾走過類似的路線,當時青藏鐵路尚未通車,我和友伴從四川德格一路隨機地尋找交通工具,邊躲避檢查站或繞過遭大雨沖斷的路段,走走停停,花了十多天才到達拉薩,相較之下,通過邊境前往尼泊爾的路徑顯得輕鬆些。記得在樟木口岸的中國海關檢查站,公安也翻過我的書籍、筆記本,當時他們正在查找法輪功嫌疑者,排在我前方的美國旅客因拒絕吐掉口香糖,而被抓進審訊室。

尼泊爾海關處因須填表格、現場申請落地簽證,花較多時間,但沒有多餘的盤查,更沒有索賄一類的事。只是當時毛派的游擊戰已經升級為與政府正面衝突的緊張程度,我們通過海關後本該在附近的科達里(Kodari)搭巴士,但所有的卡車、汽車都塞在這村子裡,毛派勒令封路罷工,揚言將無差別攻擊所有違反的車輛。眾人只有等待,等待毛派與政府的談判,走上漸次開放的一段段路徑。原本只需四、五小時的路程,卻在第三天黃昏才到達加德滿都。

回想起來,當時尼泊爾語言不通、鄉野的食宿不便,加上前路完全未明的種種不適,對我來說,都遠不及圖博地區公安武警的檢查、監視與威嚇,因為我親身體驗圖博民眾遭遇公權力不正義的對待,那並非少數自私濫權的個人行為而已,而是整個集體體制,官方以其所定義的「愛國」、所制定施行的「法規」為名,對個體隱私種種的侵害。這又是另一個我與一匹魚的差異,看著寺院或街頭荷槍軍警環伺,我從未感受過一絲安全,相反的,我感到恐怖與憤怒。

我同時也能夠理解他提到自己「看見五步一崗十步一哨的森嚴防控,我竟然會很自私很羞恥地覺得有某種安全感。」這是他通篇的基調,一種撇除種族信仰等差異、回到人面對人的狀態,一種能夠自我檢視並嘗試站上他者立場的共感能力,所以他會質問:「是的,危險減少了,可是兩族之間情感上的距離呢?」這是全書唯一對當權者最直接不含蓄的質疑,也呼應著另一記拋向我的刺點——一匹魚轉頭驚視毛派遊行的眼神,與哲蚌寺僧人最後回頭查看他們的視線是如此相像。這是博與漢的千年鴻溝、即便共處一個空間仍然無法對話的事實寫照。

於是,「過境」的多重意涵已顯得意外鮮明,除了地理空間的跨越,更包含越過文化種族、政治權力所設下關卡鴻溝的多重象徵。

我認為《過境》不僅是關於一趟個人行旅體驗的圖像小說,更可以是適合廣大年齡層閱讀的少年繪本。提醒我們重新思考旅行的意涵,作為這個星球公民的立場,可以選擇做終將轉身離去、一瞥便行過的他者,或是成為頻頻在心中回望彼此的,第一人稱多數(我們)。●

➤《過境》原稿展

- 地點:Mangasick(100台灣台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1)

- 時間:10/31-11/24 2-9PM(週二、三、四公休)

|

|

|

作者簡介:一匹魚(Fish Wu) 生於中國黃海邊的小鎮,求學謀職於南京十五年,其後飄泊旅居於不同國家之間。作品透過底層小人物的日常和回憶,映照大時代的裂縫。以曠日費時的筆法,刻畫承載時間的皺褶。著有圖像小說《臺北來信》,並獨立出版數本個人畫集。 |

過境

過境

書評》走向北極的冒險,會遇見科學怪人還是小王子?讀《走向北極》

大多數台灣人對北極無比陌生。這不是台灣人特別無知,而是全人類共通的現象。畢竟只有極少數人長期居住在北極區,使得這塊地方缺乏「歷史」,難免想像遠大於現實。

➤前往北極的不切實際之人

「探索北極」給人浪漫又危險的冒險感覺,這是事實沒錯。20世紀以前,估計約有1000人嘗試抵達北極點,或是穿越西北航道或東北航道,其中高達751人在路上喪生。實際上,死傷數字應該更高,因為還有一些中途放棄卻沒能回家的人。

然而,「因紐特人」(Inuit)依然世世代代在此居住。現代化以前,北極也是因紐特人的整個世界,他們日常於此生活,不知道世上還有熱帶、沙漠、高山等不同環境。假如所有人每天都住在北極,那麼便不會有動機,特別去追尋北極點。

不是原住民日常的生活,不為勞動糊口的工作,還要千方百計前往北極的人們,究竟有哪些不切實際的目的?渴望冒險、滿足好奇心、探詢科學知識、希冀出名,都是常常聽到的理由。但是某些人或許根本缺乏明確的目標,就只是想離家出走。

➤如履水床般的薄冰

《走向北極》這本書的主題是介紹北極探險的歷史。作者厄凌.卡格(Erling Kagge)從小就十分熟悉挪威同胞南森(Fridtjof Nansen)、阿蒙森(Roald Amundsen)的極地探險事蹟,心生嚮往。如今年過60的他,親身體驗過北極、南極、珠穆朗瑪峰等極限挑戰。他回顧歷史的同時,也結合個人獨特的體驗,以及時有靈光的哲學思考。

有些事情即使讀到,也很難想像。例如,北極地表都是冰層,走在上面應該會感覺「如履薄冰」?事實可能更刺激,因為北極的冰含有鹽分,所以具有彈性,行經薄冰區域時會晃來晃去,類似走在水床上。

北極的冰含有鹽分,因為是海水凍結而成。人不能吃喝海水,想來也無法使用海冰?其實還是可以。結冰的水會漸漸將鹽分排出,因此結凍好幾年的陳年冰塊,融化後便是可飲用的淡水,而且由於內含的空氣量比雪少,比燒雪更能節省燃料。懂門道的人可以根據冰塊深淺的顏色分辨。

卡格還有一個有趣的觀點。北極的英文Arctic,衍生自希臘文,意指有熊之地,南極則是Antarctica,意為無熊之地。一般說法是,「北極/有熊之地」得名於北方星空存在看似熊的星座,又對應沒有熊星座的「南極/無熊之地」。但是卡格認為,真實原因與星座無關,而是因為古代人知道北方有熊出沒,這是對熊棲息地的認知。

➤人們喜愛悲劇英雄,更甚成功的冒險家

現代科技誕生以前,探索北極的死亡率如此之高,主因當然是殘酷的自然環境。然而,另一大因素在於,踏上旅程的隊伍往往準備不足,在撤退途中陣亡。這麼說來,準備充分即使無法增加成功率,至少可以減少死亡率?

這個問題比表面的因果關係複雜,也是想認識北極探險本質必修的一課。那就是:通常個性衝動、習慣性事先準備不足、低估風險、過度自信的人,才會想要挑戰北極。

就算是看似準備周到的任務,從旁觀者角度看來,也有其盲目自大的一面。英國的富蘭克林探險隊,便是知名的案例。後見之明能看出,1845年浩浩蕩蕩出發的兩艘大船,其實充滿各種知識侷限造成的漏洞,在北極的嚴酷考驗下,危機逐漸爆發,最終全軍覆沒。然而,失敗反而成就艦長富蘭克林(John Franklin)的不朽英名。

成功不如失敗的北極探險特色,至少能追溯到1597年身亡的巴倫支(Willem Barentsz)。位於挪威、俄羅斯北方的巴倫支海便是得名於這位荷蘭探險家。

與富蘭克林同輩,幾乎為同一棲位的派瑞(William Edward Parry),其實達到更高的成就,也一度被宣傳成為當世明星,名利雙收。可是他每次任務都成功歸來,最終老死在家中,戲劇性不足,後世名聲完全不如富蘭克林。

有沒有在床上老死,至今仍然名聲顯赫的探險家呢?那一定不能錯過南森。1861年出生的他,長大時剛好趕上攝影術興起,成為向世界散播清晰照片的先驅。他深諳用圖說故事的影響力,刻意營造陽剛英俊的形象流傳至今。1930年去世時,他不只是掌握因紐特極地知識的成功探險家,還是諾貝爾和平獎得主、南森護照的提倡者、使挪威脫離瑞典獨立建國的國家英雄。

另一位挪威人阿蒙森,更符合極地英雄的典型設定。他曾經率隊在南極與英國探險隊長史考特(Robert Falcon Scott)競爭,1911 年贏得首先抵達南極點的人類里程碑;但是英國探險隊回程時全員陣亡,讓史考特成為更戲劇化的悲劇英雄。

遠離人世時英明神武的阿蒙森,回到凡塵的十幾年卻屢屢涉入爭議,直到1928年他臨時起意,坐上飛機搜救失蹤者,結果要找的人後來獲救,他自己反而一去不回,化身小王子式的故事。

➤是機運還是陷阱,或者是同一件事?

卡格的文風,總是無比冷靜地描述驚心動魄的場面,讓讀者理性思考讀到的事。很多人大概會想到氣候變遷,我對「陷阱」的感觸更多。

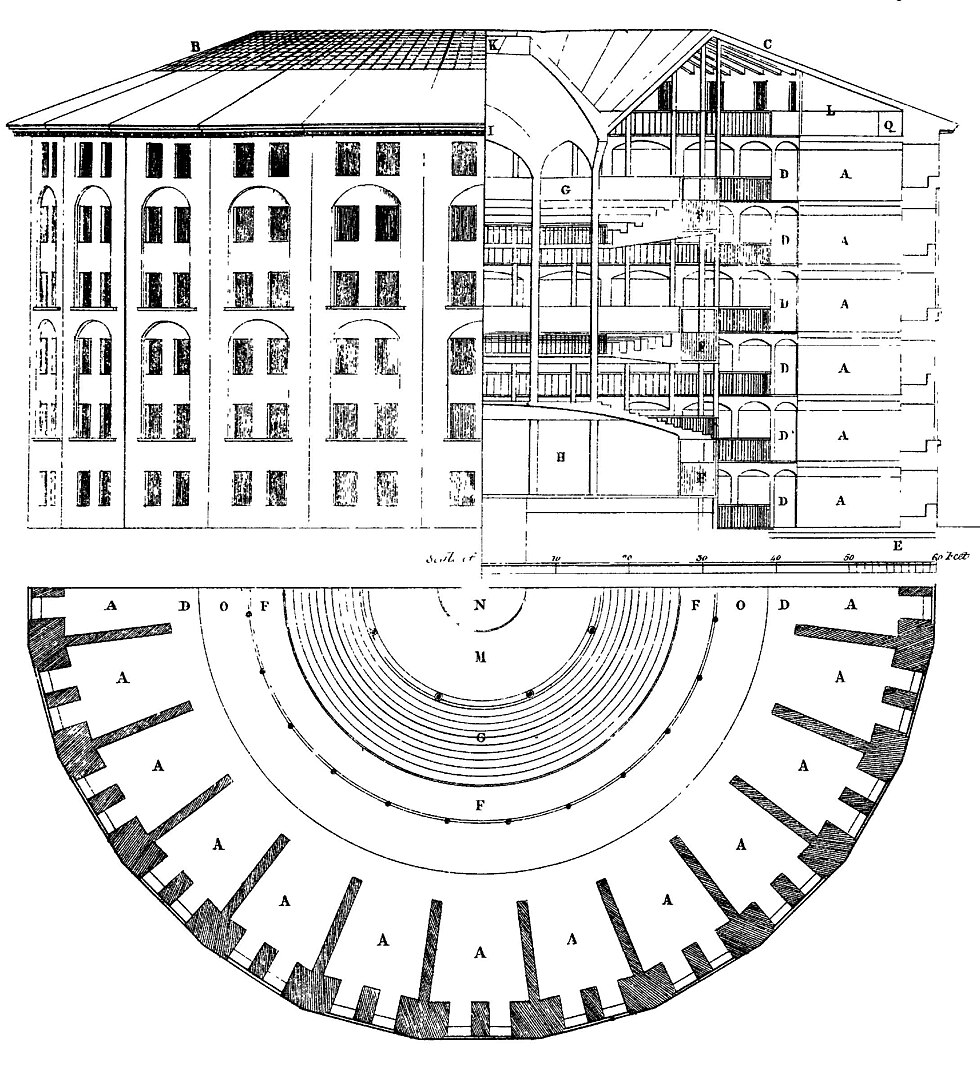

南、北兩極都是冰天雪地,探險有很多相似之處,卻有根本的差異:南極是一塊固定的陸地,北極則是流動的海洋。抵達北極點的人,其實是站在剛好處於北極點的浮冰之上,接下來會順其自然地漂走。

20世紀以前很多北極事故之禍因,都始於北極是海洋。這塊充滿浮冰的海洋,假如有地方浮冰較少,能讓船隻通過,將帶來無以倫比的經濟價值與戰略優勢。這也是長久以來,歐美國家屢敗卻堅持屢試的一大原因。後來大家才確認,北極海並沒有這麼方便的通道。

看似有出路、尋找航道的想法,卻是天大的陷阱。歷來以尋找無冰海域為目標的任務,全部是基於完全錯誤的假設上,只要開始便注定失敗。類似的陷阱,我們都不陌生。從個人到國家,甚至是全人類都有機會碰到。實際上,我們只能迎向機遇或陷阱,如履薄冰前進。

北極這樣的極端環境,總是能將各種人性極致放大。探索北極,不只是讓我們更了解北極,還有機會見識人類更多的可能性。●

Nordpolen: Natur, myter, eventyrlyst og smeltende is

作者:厄凌.卡格(Erling Kagge)

譯者:謝佩妏

出版:大塊文化

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:厄凌.卡格(Erling Kagge)

1963年生,是挪威探險家、作家、出版人,也是登山家、律師、藝術收藏家、勞力士錶代言人、出版商、三個女兒的父親。他是史上第一位徒步踏上「三極」(南極、北極、珠穆朗瑪峰)的探險家。

他出版過數本關於探險、哲學、藝術收藏的著作,譯介成多國文字,包括《貧窮收藏家的好物收貨指南》(A Poor Collector's Guide to Buying Great Art)、《在曼哈頓底下》(Under Manhattan)、《獨往南極》(Alone to the South Pole)。

2010年,他和另一位探險家史帝夫.鄧肯(Steve Duncan),花了整整5天5夜,深入紐約的地下鐵及下水道。《紐約時報》稱讚他「是探險家,也是充滿探險精神的哲學家」。偶爾,他會將世界暫時隔絕於外。

2016年出版的《聆聽寂靜》賣出30幾國版權,在英、美、歐陸引起廣大迴響,獲《紐約時報》、《華盛頓郵報》等多家重要媒體的報導。《就是走路》記錄他在走路時展開的內在旅程,亦有20幾國的語言版本。《極地探險家的美好生活祕密》則是他在冒險旅程與日常生活之間的再校正。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量