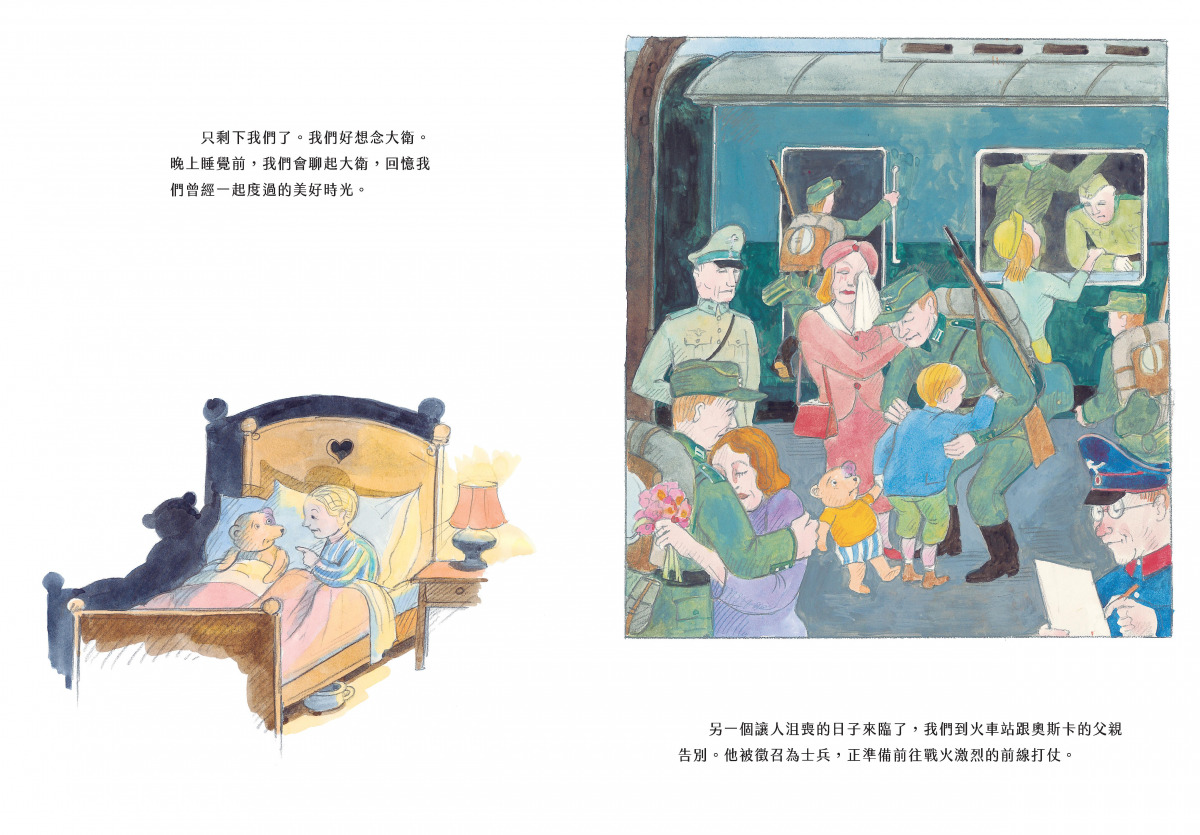

● Otto Autobiographie eines Teddybären 推薦原因: 文 圖 適讀年齡: 小學低、中年級(7-10歲)內容簡介➤ 】

《我是泰迪熊奧圖》內頁(小山丘出版提供)

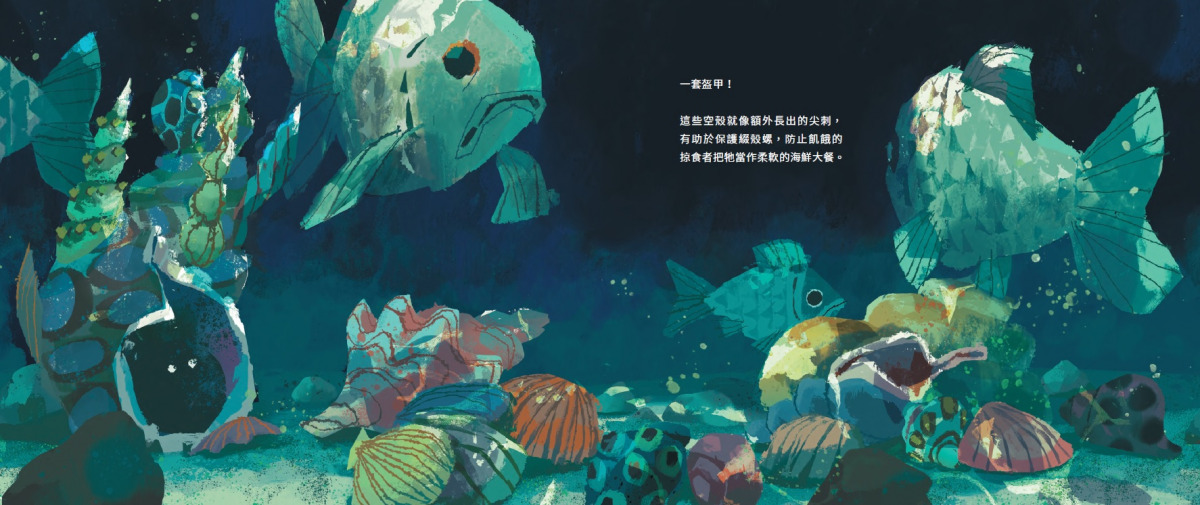

● 不必變強,只要獨一無二。向邊緣生物學習「個性化」的生存秘密! 推薦原因: 知 適讀年齡: 國中、高中職(13-18歲)內容簡介➤ 】

● いまさら恐竜入門推薦原因: 知 趣 適讀年齡: 國中、高中職(13-18歲)內容簡介➤ 】

● Les cerveaux de la ferme: Au coeur des émotions et des perceptions 推薦原因: 知 趣 適讀年齡: 小學高年級、國中(11-15歲)內容簡介➤ 】

● Saving Winslow 推薦原因: 文 適讀年齡: 小學高年級、國中(11-15歲)內容簡介➤ 】

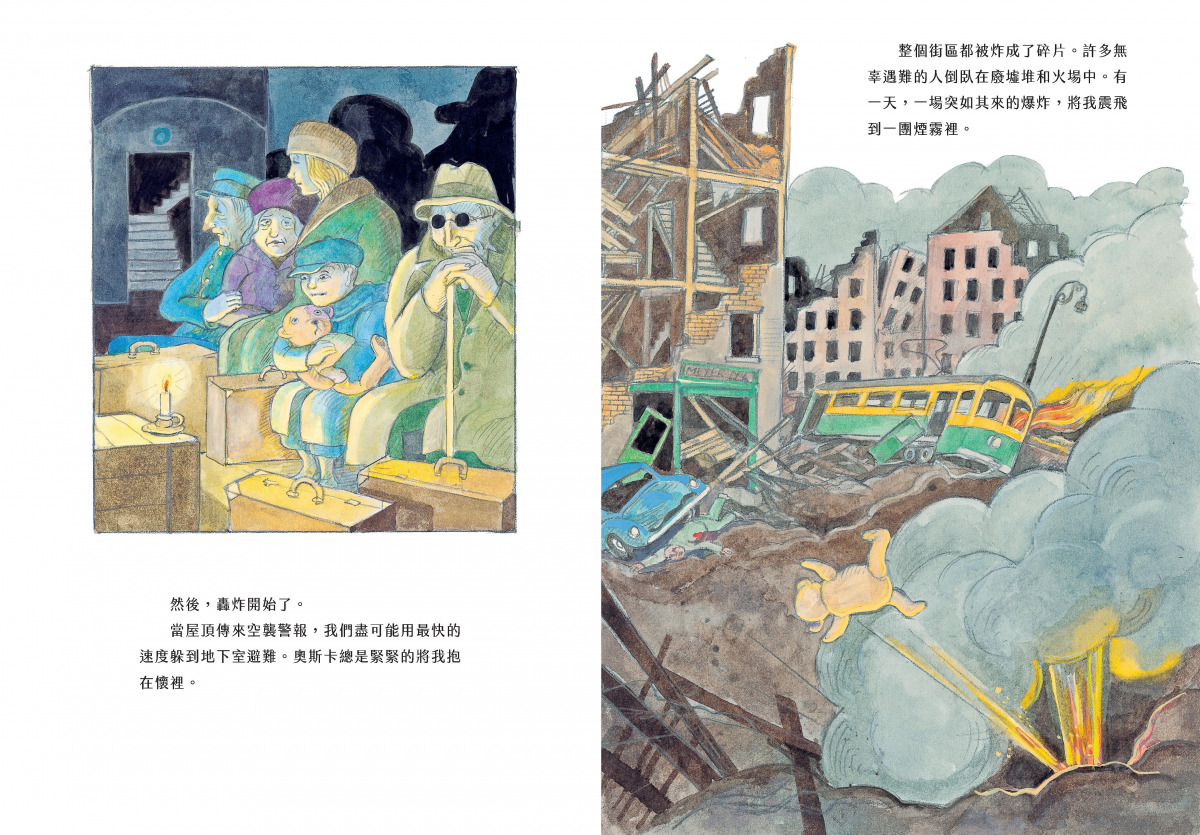

● 刑法篇 X 民法篇|耳熟能詳的童話故事 X 連結生活的公民素養,探究生活中無所不在的法律知識 推薦原因: 知 適讀年齡: 小學高年級、國中、高中職(11-18歲)內容簡介➤ 】

《童話陪審團:民法篇》內頁(親子天下提供)

《童話陪審團:刑法篇》內頁(親子天下提供)

● 小巧蜂蟻,驚奇無比 推薦原因: 知 圖 適讀年齡: 小學中、高年級、國中(9-15歲)內容簡介 ➤ 】

《潛入迷你王國》內頁(快樂文化提供)

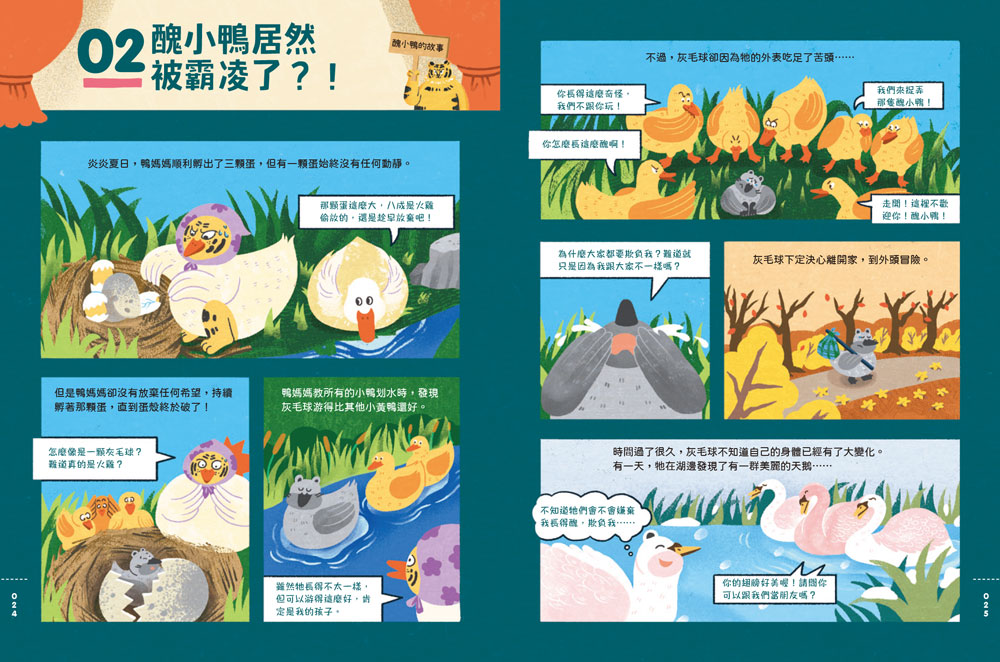

● Animal Architects 推薦原因: 知 圖 適讀年齡: 小學全年級(7-12歲)…… 讀完這本頁頁有驚奇,處處藏細節的繪本,不禁對大自然生物們豎起佩服大拇指。牠們就地取材、白手起家的建築功夫遠遠把人類甩在後頭,蓋出來的每一種房子都是美感與功能兼具的神奇豪宅!書中的文字量不多,由精確又細緻的圖像帶動知識,每種生物的特性與需求也巧妙融入在畫面裡;大器瞭然的跨頁設計,更讓讀者飽覽擬真又詩意的場景,感受知識的厚度,也欣賞藝術的美意,每一頁都帶來收穫與驚奇。【內容簡介➤ 】

《上天下海,動物蓋房子》內頁(字畝文化提供)

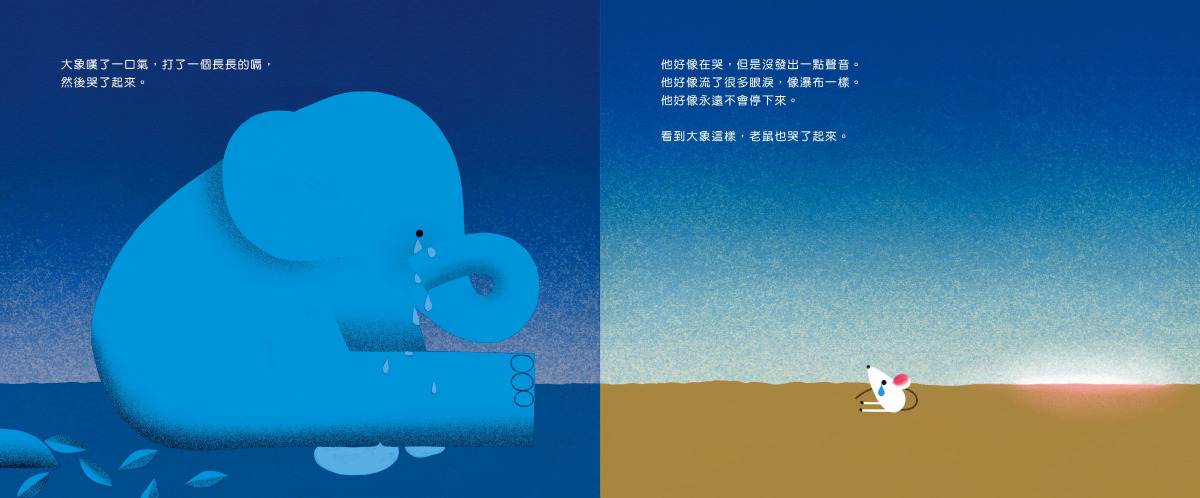

● L’éléphant de l’ombre 推薦原因: 文 圖 適讀年齡: 小學全年級(7-12歲)內容簡介➤ 】

《影子裡的大象》內頁(尖端出版提供)

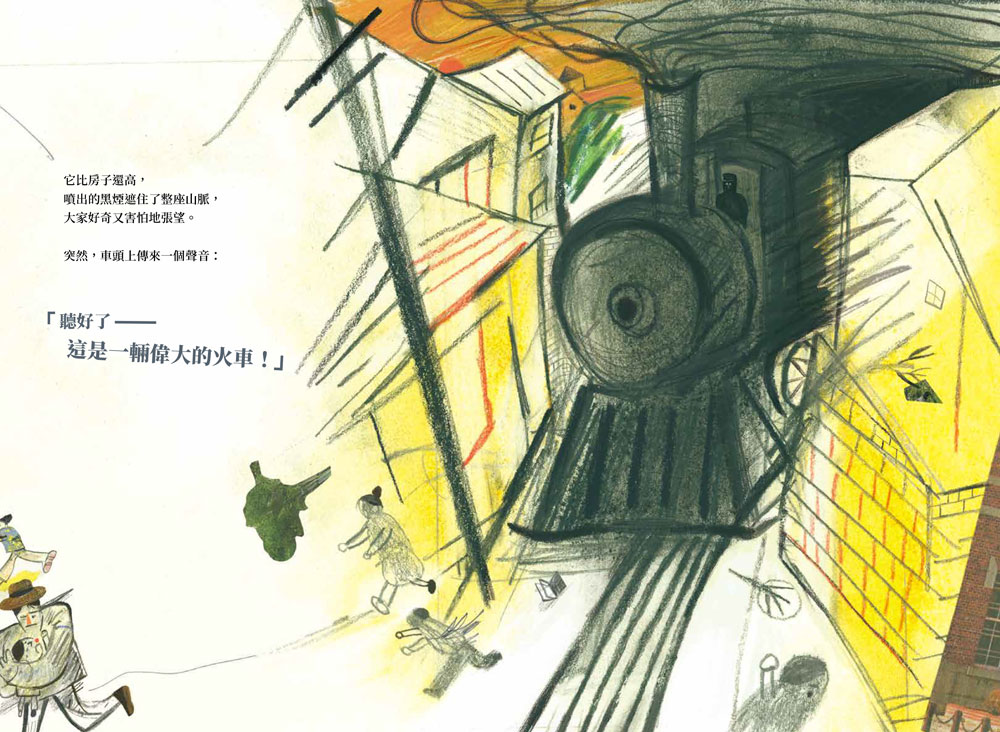

● 黃一文著,玉山社出版,390元推薦原因: 圖 適讀年齡: 小學中、高年級(9-12歲)內容簡介➤ 】

《從前從前,火車來到小島》內頁(玉山社出版提供)

知 趣 文 圖 創

編輯部放送》2022Openbook好書獎是怎麼選出來的?

強調公正、客觀的年度好書評選,希望藉此推廣閱讀,鼓勵優秀作家及出版社。得獎者獲贈獎座,無獎金。

➤評選對象

前一年度11/1之後,至當年度10/31期間,於台灣出版或代理銷售的繁體中文著作。

➤評選標準

➤初選:從2974本書中,選出736本成人書、253本童書

整年度每週進行。Openbook編輯部廣邀出版社提供新書資訊,每週匯集最新出版的新書和即將出版的電子檔書稿,由選書小組集中閱讀。以一個下午的時間,讀畢後進行逐本討論,各自發表意見並投票,過半數者即成為年度好書的初選書單。

選書小組分一般書籍組與兒童&青少年圖書組,前者每週開會一次,後者每月選書一次。小組成員來自不同領域,一年一屆,每屆更新。選書期間,選書小組對外匿名,以期保有獨立性,不受人情干擾。選書小組並針對入選書籍,撰寫OB短評或童書短評。

#2021年11月到2022年10月評選期間,我們讀了2974本書,選出736本成人書以及253本童書

#其他如人物專訪與深度書評,都是經過初選決議的好書,延伸的企畫內容

#感謝不能叫出名字的每週選書小組,一整年辛勞選書(編輯部全體拜上)

➤複選:從989本書中,選出211本決選入圍名單

每年7月至10月進行。召集複選委員,4個月內分3到4次,針對所有初選作品檢視書單。

在736本成人書與253本童書,陸續汰選出當年度入圍決選,4大類共211本(含套書)的書單。

➤決選:從211本的好書中精選出4大類Openbook年度選書

為期3個月。自8月開始,將入圍作品寄給決選委員,要求必須詳讀每一部入圍書,並於11月中舉行會議。經過詳實縝密的討論評選後,得出最終推薦書單。

#一週一週緩慢前進,用一整年的時間,選出最值得推薦的作品

➤贈獎典禮

每年12月,邀請出版社、作家與媒體一同與會,頒發年度Openbook好書獎,向得獎作家及出版人致敬。

➤好書貼紙與國內外作家得獎影片

每本年度好書都會貼上Openbook好書獎的貼紙,並邀請國內外作家拍攝得獎影片。

➤全國圖書館好書獎聯展

Openbook閱讀誌透過不同方式,推廣所有得獎好書,讓作家與出版人的辛苦成果被更多人看見。希望藉由好書的閱讀討論,引起更深、更多元面向的對話。

邀請國家圖書館、全國各縣市超過500家公私立與校園圖書館,合作舉辦聯展,將用心選出的好書,推廣到台灣各鄉鎮市。

➤全國網路與實體書店好書獎聯展

Openbook好書獎,是全台與最多圖書館及書店合作的優良書籍獎項,感謝以下單位:全台「好書獎聯展」參展圖書館與獨立書店、Hyread電子書、MLD台鋁書屋、MOMO購物網、MyBook電子書城、Rakuten Kobo Inc.、Readmoo讀墨電子書、 TAAZE 讀冊生活網路書店、蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、UDN讀書吧、三民書局、中央書局、五南文化廣場、友善書業供給合作社、台灣雲端書庫、灰熊 IREAD、何嘉仁書店、金石堂、台南政大書城、紀伊國屋書店、博客來網路書店、誠品線上、墊腳石、麗文連鎖校園書局–巨流政大書城等單位,一起推廣Openbook好書獎。

➤台鐵區間車、捷運月台宣傳影片

2022Openbook好書獎

來看看超過440位讀者的年度好書吧!

得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量