英美書房》黑色幽默傳達的憤怒,喬.薩科圖像報導文學《The War on Gaza》獲頒艾斯納漫畫獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤被譽為美國漫畫最高榮譽的艾斯納漫畫獎(Will Eisner Comic Industry Award),上月底於聖地牙哥動漫展期間頒獎。呼聲極高的喬.薩科(Joe Sacco)圖像報導文學《The War on Gaza》和塔莎・豪斯(Tessa Hulls)的普立茲得獎作《Feeding Ghosts》,分獲最佳單本作品(Best Single Issue)和最佳圖像回憶錄(Best Graphic Memoir)。

由知名童書和圖像小說作家楊謹倫(Gene Luen Yang)和凱迪克獎童書作家范雷韻(LeUyen Pham)聯手創作的YA圖像小說《Lunar New Year Love Story》獲頒最佳新圖像專輯獎(Best Graphic Album)、最佳青少年作品獎,楊謹倫也憑本書拿下最佳編劇。《Lunar New Year Love Story》講述加州少女Val深信自己的家族被詛咒,注定無法找到「從此幸福快樂」的對象。當她在農曆新年期間,獲得舞龍舞獅少年的情人節約會邀請,這會是打破詛咒的契機,還是結局終究逃不了心碎?這本漫畫有著浪漫喜劇的萌點和怦然心動,同時也結合美國亞裔文化中的細膩層裡。

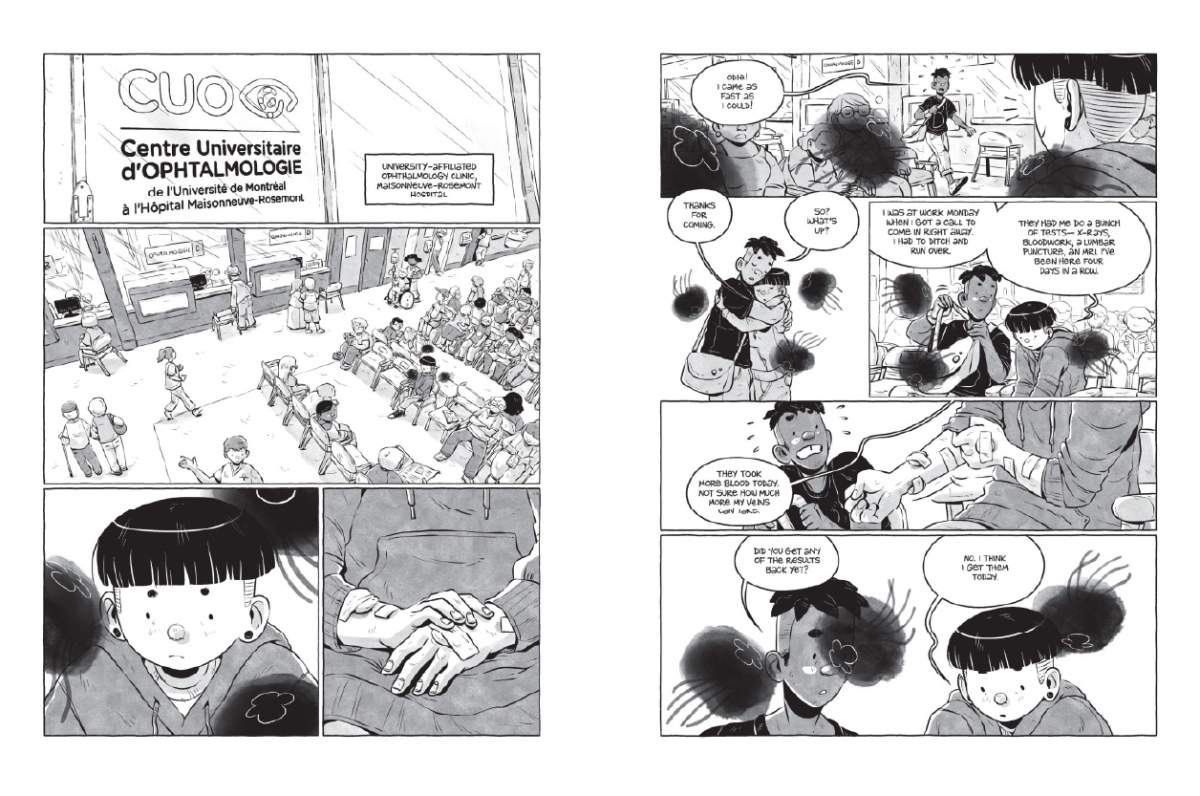

本屆頒發的32個獎項中,有兩項頒給譯為英文、於美國出版的翻譯漫畫。其中一本得獎作品為原作法文、來自加拿大作者Boum的圖像小說《The Jellyfish》,主角是名看似平凡的書店店員,他的視野中卻漂著別人看不見的黑色水母,當水母數量與日俱增,他也被迫面對將臨的驟變,找到直視恐懼的力量。另一本翻譯漫畫獎頒給日本漫畫家松本大洋的《東京日日》,這也是松本大洋繼2008年《惡童當街》和2020年《羅浮宮的貓》之後,第三度獲獎。

➤第83屆世界科幻大會(Worldcon)於西雅圖公布2025年雨果獎得主,今年共有1962張最終選票,涵蓋21個獎項類別,依票數多寡決定得主。

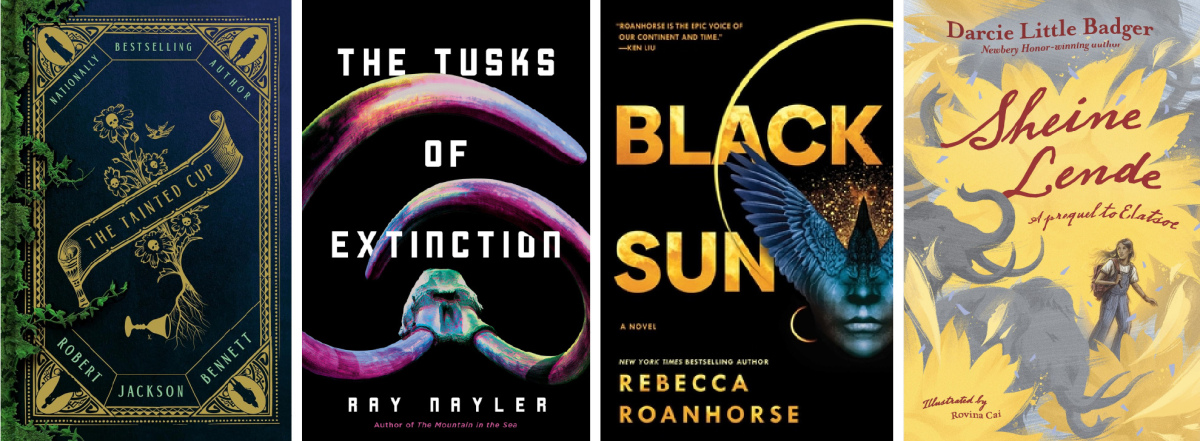

主要得獎作品包括「銘印之子三部曲」作者羅柏・傑克森・班奈特(Robert Jackson Bennett)的《The Tainted Cup》獲最佳長篇小說,Ray Nayler的《The Tusks of Extinction》獲最佳中篇小說,Rebecca Roanhorse《Between Earth and Sky》三部曲奪最佳系列。

今年特別增設的「最佳詩作」,由Marie Brennan〈A War of Words〉獲獎。最佳青少年小說(Lodestar Award)由Darcie Little Badger《Sheine Lende》奪得,最佳新秀獎(Astounding Award)頒給Moniquill Blackgoose。

在2023年爆發入圍、計票的舞弊爭議後,今年雨果獎委員會同時公布委員會報告及投票統計等透明化措施,報告顯示今年未發現任何違規(如灌票等)。

【新書快報】

➤誰說離婚又罹癌只能躲在家裡偷哭?華裔美籍作家Katie Yee的出道小說《Maggie; or, A Man and a Woman Walk Into a Bar》左劈悲情、右甩憤怒,透過筆下女主角滑稽又勵志的自我砥礪,帶來迎向新人生的爽朗氣息。無名的女主角不但被丈夫告知將離婚投向外遇對象「瑪姬」的懷抱,還發現自己罹患乳癌,不知該如何面對兩名未成年的孩子。

➤誰說離婚又罹癌只能躲在家裡偷哭?華裔美籍作家Katie Yee的出道小說《Maggie; or, A Man and a Woman Walk Into a Bar》左劈悲情、右甩憤怒,透過筆下女主角滑稽又勵志的自我砥礪,帶來迎向新人生的爽朗氣息。無名的女主角不但被丈夫告知將離婚投向外遇對象「瑪姬」的懷抱,還發現自己罹患乳癌,不知該如何面對兩名未成年的孩子。

人生驟然跌落谷底,女主角回想童年聽到的神話傳說、母親的記憶,決定以「瑪姬」為腫瘤命名,並寫下老公的使用指南,預計留給將成為前夫老婆的小三,用全新角度訴說自己的故事。

➤《巴別塔學院》、《黃色臉孔》作者、星雲軌跡雙獎作家匡靈秀,於8月28日出版最新奇幻小說《地獄修業旅行》(Katabasis),台灣中譯與美國原文同步上市。

➤《巴別塔學院》、《黃色臉孔》作者、星雲軌跡雙獎作家匡靈秀,於8月28日出版最新奇幻小說《地獄修業旅行》(Katabasis),台灣中譯與美國原文同步上市。

畢業在即的劍橋大學分析魔法所博士生愛麗絲.羅,沒料到她的學術生涯竟要止步於此——原因是她的指導教授在魔法實驗中慘死,肉體四分五裂、靈魂墜入地獄,那誰來主持她的論文口試、幫她寫求職推薦信?

羅下定決心不論教授躲到天涯海角至少都要幫自己順利畢業,抱著上窮碧落下黃泉的決心、奧菲斯救妻般的覺悟踏入地獄,孰料所上的天才同學彼得硬要當跟屁蟲湊過來,羅也只能勉為其難地接受了。在這限時14天的地獄考驗,兩人會遇到什麼難關與衝擊?能否帶著教授順利歸來?

➤適逢政治寓言傑作《動物農莊》出版80週年,今年年初傳記作家安娜.方德出版《喬治.歐威爾之妻的隱形人生》(Wifedom: Mrs. Orwell’s Invisible Life),挑戰過去史家塑造的歐威爾形象,為歐威爾的妻子艾琳立傳發聲,證明歐威爾能在3個月內完成《動物農莊》、書中動物角色的言談能如此機智幽默,有別於他一貫文風,很大程度是仰賴其牛津大學主修英國文學的妻子艾琳協助。

艾琳不只幫忙歐威爾的書稿打字、校對、編輯,更一起討論書中內容,為其增色。作為這段歷史的見證者,喬治・歐威爾與艾琳膝下唯一的養子理查.布萊爾(Richard Blair)也於日前向《衛報》分享當時的出版狀況,肯定這部作品是父母的共同作品,是母親的才華與參與,讓這部作品語言更精練、結構更完整。理查也提醒當代讀者,這部出版於80年前的政治寓言並不過時,尤其在威權主義、民族主義復興的年代,我們更需從中借鏡。

【產業消息】

➤網漫平台Webtoon和擁有多項IP的迪士尼簽下長達數年的合作計畫,將聯手把《復仇者聯盟》、《異形》、《星際大戰》和迪士尼YA小說等經典內容改編為條漫,在擁有1.55億月活躍讀者的Webtoon上連載。除了改變現有內容的閱讀形式,該計畫也將推出全新原創故事。

Webtoon四年前開始和華納兄弟旗下的DC Comics合作連載內容,今年初也甫將美國IDW漫畫出版社的《Godzilla: Unnatural Disasters》、《They Called Us Enemy》改編條漫。外界將Webtoon和迪士尼的合作視為對Webtoon本身品牌和社群經營的一大肯定,而迪士尼也可透過網路平台,讓數位原生世代重新認識美漫經典。

➤在全球擁有超過240個新聞局、其內容刊載在超過1300種報紙及廣播電台的美聯社(Associated Press),向合作書評人宣布將自9月1日起停止每週書評。

美聯社告知這項決策是根據app及網站上的實際閱讀數據及用戶使用狀況所提出。書評的受眾相對受限,與每週書評投入規畫、協調、撰寫與編輯所付出的時間並不對等。美聯社後續仍會持續以新聞方式報導書籍,但現階段將僅由內部編輯負責。

訂閱美聯社的報紙媒體眾多,最直接衝擊的就是那些仰賴轉載其書評的地方報與小型報刊,可能因此停止文學新聞的供給。

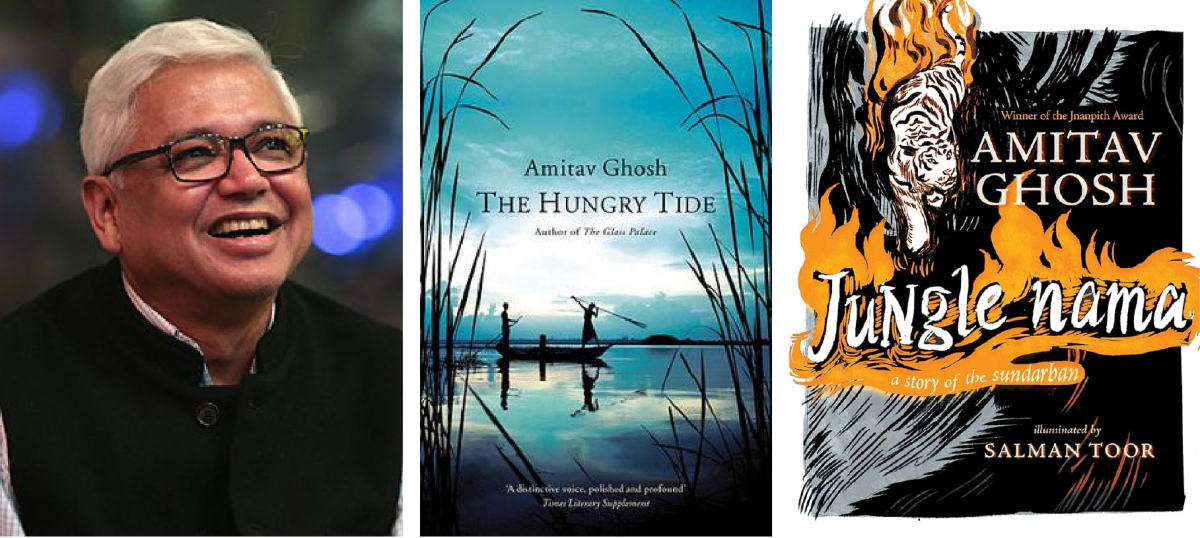

➤「朱鷺號三部曲」作者艾米塔・葛旭(Amitav Ghosh)入選「未來圖書館」公共藝術計畫,加入韓江、瑪格麗特・愛特伍、王鷗行、Tommy Orange等作家行列。葛旭最新作品將於明年的揭題和交稿儀式中送入位於挪威舊貨港的圖書館,直到西元2114年解封出版。「未來圖書館」計畫從2014年開始,除了在100年的跨度中每年選出一位作家外,也在挪威種下1000棵雲杉,未來將作為入選作品的印刷用紙。

葛旭表示十份榮幸入選計畫,創作時不禁去想像超過自己人生的未來,以及目前尚未出生的讀者樣貌。此外,葛旭也曾以氣候災難作為小說《The Hungry Tide》、圖像小說《Jungle Nama》主題,將故事背景設在恆河三角洲的紅樹林,與本計畫種樹的概念契合。他很興奮能夠接下挑戰,寫出連結遙遠北地森林和熱帶樹林的故事。●

台灣活所在:

台灣活所在:

漫射計畫》漫畫家PETER MANN、搖滾貓,用一頁畫出心愛的歌 ft.【臺灣音樂漫畫】延伸書單

➤畫一首歌:漫畫家PETER MANN工作BGM之必要

漫畫家簡介:PETER MANN

1995出生於德國,100%的臺灣人。

曾經從事動畫影像工作,繞了一大圈開始畫漫畫;插畫創作多與音樂相關,包含音樂祭主視覺插畫、專輯封面設計,漫畫創作內容難以被定義,追求各種生活中的惡趣味,在看似合乎邏輯的脈絡上長出令人意想不到的枝芽。

漫畫作品:《芭樂歌BLA BLA SONG》(榮獲2023年第14屆金漫獎「漫畫新人獎」&「跨域應用獎」)。

➤畫一首歌:漫畫家搖滾貓的搖滾年代

漫畫家簡介:搖滾貓

畫了幾年漫畫,出版《無名歌1-2(完) 》。大部分時間在教課、畫廣告腳本。開過一家短命的早餐店。女兒快兩歲了,好可愛。

➤【臺灣音樂漫畫】延伸書單

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「一頁漫》畫一首歌:PETER MANN」及「一頁漫》畫一首歌:搖滾貓」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量