東亞書房》經典奇幻長篇《十二國記》迎30周年,發行紀念冊及原畫展,及其他藝文短訊

【業界新聞】

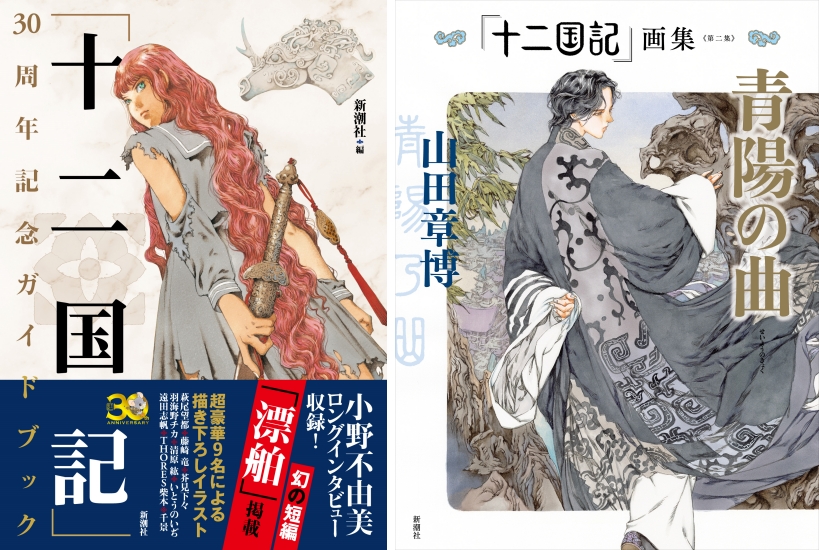

■由日本知名小說家小野不由美創作、至今已累計超過1,280萬冊銷售紀錄的經典奇幻長篇《十二國記》,即將迎來系列作30周年。新潮社於本月25日發行《「十二國記」:30周年記念導覽手冊》,從不同視角回顧自前傳《魔性之子》以來的故事歷程。

30周年相關作品和活動,還包括《十二國記》御用插畫師山田章博即將在9月15日發行的《十二國記》畫集第二冊《青陽之曲》、預計於9月26日發售的「十二國記年曆 2023」,以及將在東京、岡山、京都等地書店舉辦的山田章博原畫展及快閃店鋪。對於《十二國記》系列作的廣大書迷而言,今年將會有個收穫滿滿的早秋。

■漫畫《波族傳奇》作者萩尾望都,今年7月受到艾斯納獎(Eisner Award)認可,登上美國漫畫界最高殿堂。有「美國漫畫界奧斯卡」之稱的艾斯納獎,旨在獎勵過去一年內格外優異的作品和藝術家,是美國最具代表性的漫畫獎。艾斯納獎中的「漫畫殿堂」,並非針對單一作品,而是對漫畫家本人作為「殿堂級人物」的極致認可,手塚治虫、小池一夫、小島剛夕、大友克洋、宮崎駿及高橋留美子,都是過去曾進入「漫畫殿堂」的日籍獲獎者,萩尾則成為名單上的第7人。萩尾在訪談中表示,自己受到手塚治虫的作品感動,從10多歲便開始漫畫創作,此次獲獎,讓她重新感受到文化和藝術表現代代相接的分枝和傳承。

■日本出版業龍頭講談社、集英社及小學館,今年與日本丸紅商社合作,聯合創設「PubteX」公司,透過AI技術,分析3家出版社每年發行的4億本書籍數據,以計算書店的真實需求。個別書店的配書額度,一直以來都是讓出版社頭痛的課題,而高達3到4成的書籍退書率,更造成超過2000億日圓的年度額外成本。講談社、集英社及小學館希望藉由此次與丸紅的合作,解決出版流通的困難,降低業界整體的消耗。這個由人工智慧計算出版、再版最適發行量的計畫,預計將自2023年4月起分段實施。相關人士預估,此舉可望減少500億日圓以上的退書成本。

【得獎消息】

■第11屆日本歷史時代作家協會獎於8月9日公布,矢野隆的《琉球建國記》(集英社文庫)及吉川永青的《展翅高飛:快商.紀伊國屋文左衛門》(中央公論新社)並列獲選本屆作品獎,千葉朋子則以歷史小說巨作《戴天》(文藝春秋)奪得本屆新人獎。

矢野隆自2008年起便活躍於歷史及時代小說領域,著有《蛇眾》、《朝嵐》、《我的名字叫秀秋》等代表作,同時亦與漫畫家岸本齊史合著多部《火影忍者》系列輕小說。今年4月推出的《琉球建國記》,刻畫15世紀琉球王國建國初期的動亂,以及梟雄們的鬥爭與興衰,被知名作家今野敏譽為「琉球版水滸傳」。

同樣榮獲作品獎的吉川永青,則是《戲史三國志》系列及《榮譽的紅》、《鬥鬼齋藤一》的作者。今年5月出版的《展翅高飛》,以江戶時代專門經營柑橘、木材等產品的商人紀伊國屋文左衛門為主角,描述這位深受幕府大臣重用的經商天才,僅僅經營一代就急流勇退的神秘生涯。

獲得新人獎的千葉朋子,是2020年以出道作《震雷之人》贏得第27屆松本清張獎的文壇新人。今年出版的第二部作品《戴天》,與《震雷之人》同樣以安史之亂前後的中國唐朝為舞台。天寶年間,皇帝唐玄宗疏於國政,縱容佞臣擾亂朝綱,節度使安祿山舉兵謀反,致使世間一片腥風血雨。胸懷天下的英雄們,能在這樣的亂世風雲中,讓自己心中的大義上達天聽嗎?《十二國記》插畫師山田章博,為千葉的前後兩部盛唐物語繪製封面,鮮明地展現出恢宏的世界觀及人物魅力。

【作家動態】

■第17屆書店大獎得獎作暨2022年影視化作品《流浪的月》作者凪良汐,於今年8月初發行小說新作《宛如星辰的你》(講談社),勾勒難言的悲傷與深沉的愛。「我想為我所愛的那個男人,耽誤自己的人生。」在風光明媚的瀬戶内島嶼長大的高中生曉海,邂逅了被自由奔放的母親拖累而轉學到海島的阿櫂。同樣懷抱著孤獨與缺失感的他們相互吸引,卻又彼此錯過。凪良透過在生命中掙扎與成長的兩人,描寫被正確所束縛、被愛所詛咒,卻又不甘放棄的愛情故事。

■著有《飼養溫柔死神的方法》、《無限的i》、《深夜中的簽線木偶》的醫師兼小說家知念實希人,於本月10日推出《祈禱病歷表》系列續集《祈禱病歷表:再會的療程》(角川出版)。結束實習、成為心血管內科醫師的諏訪野良太,在結束學會發表的歸途中,遇見醫學生時期的同學小鳥遊,以及與小鳥遊同行的實習醫生。談及實習個案時,諏訪野腦海裡浮現的,卻是關於過去他親身照顧的患者們。宛如戰場般的急診部、與內心傷痕正面對決的整形外科、和無可取代的「某人」邂逅與別離的緩和療護科,記憶的門扉開啟後,一段段痛苦卻又溫暖的記憶相繼浮現。由玉森裕太主演的《祈禱病歷表》翻拍日劇《祈禱病歷表:實習醫師解謎診察記錄》,預計將在今年10月於日本電視台(日本テレビ)播出。

■人生無論何時,都有可能產生意想不到的大逆轉。《雪之花》、《暗黑女子》、《相親中毒》作者秋吉理香子,於上個月底出版小說新作《終活中毒》(實業之日本社),勾勒人生終點的各樣姿態。「終活」一詞是臨終活動的簡稱,意指提早為死亡的來臨做準備。

■人生無論何時,都有可能產生意想不到的大逆轉。《雪之花》、《暗黑女子》、《相親中毒》作者秋吉理香子,於上個月底出版小說新作《終活中毒》(實業之日本社),勾勒人生終點的各樣姿態。「終活」一詞是臨終活動的簡稱,意指提早為死亡的來臨做準備。

將餘生投入聯合國永續發展活動的資產家之妻、為了妻子的3週年忌日而翻修房屋的男子、在死前挑戰搞笑大獎的過氣藝人,各式各樣的終活,或可怕、或理想、或賭上人生。秋吉以4個關於臨終準備的短篇,講述既溫暖又令人訝異的懸疑故事。

■著有《罪的留白》、《神樂坂怪談》、《我的神明》的文學獎作家蘆澤央,於今年8月推出作家10周年紀念作品《夜的路標》(中央公論新社),為讀者帶來顛覆常識又打動人心的小說傑作。1996年,橫濱市內一家補習班的經營者遭人殺害,警方將他曾經的學生鎖定為嫌疑犯,但2年來卻仍找不到該名嫌疑人的蹤跡。藏匿殺人犯的女人、持續搜查的刑警,以及遭受父親虐待、靠著殺人犯提供的食物延續生命的少年,每個人都有想要保護的事物,他們所採取的行動交錯成一張細密的網,讓事態朝著意料之外的方向發展。蘆澤寫道,文壇10年來,她為了凝視自己心中的恐怖而持續書寫。《夜的路標》,便是她在日益膨脹的恐怖中,所不得不寫的一個故事。

■著有《罪的留白》、《神樂坂怪談》、《我的神明》的文學獎作家蘆澤央,於今年8月推出作家10周年紀念作品《夜的路標》(中央公論新社),為讀者帶來顛覆常識又打動人心的小說傑作。1996年,橫濱市內一家補習班的經營者遭人殺害,警方將他曾經的學生鎖定為嫌疑犯,但2年來卻仍找不到該名嫌疑人的蹤跡。藏匿殺人犯的女人、持續搜查的刑警,以及遭受父親虐待、靠著殺人犯提供的食物延續生命的少年,每個人都有想要保護的事物,他們所採取的行動交錯成一張細密的網,讓事態朝著意料之外的方向發展。蘆澤寫道,文壇10年來,她為了凝視自己心中的恐怖而持續書寫。《夜的路標》,便是她在日益膨脹的恐怖中,所不得不寫的一個故事。

■曾出版《赤刃》、《Revolver Lily》、《Underdogs》等代表作的文學獎作家長浦京,於上個月底推出全新犯罪小說《Principal》(新潮社),訴說一齣由黑道、政壇及日本總司令部共譜的狂暴復仇劇。1945年的東京,出身關東最大暴力組織四代目水嶽本家的綾女,在父親身亡、作為正統繼承人的兄長尚未從戰地歸來的期間,暫代頭目一職,與各方勢力交鋒。試圖懷柔和攀扯的高層議員、對霸權勢在必得的總司令部、計劃擴張勢力的黑道派系,綾女在歷經眾多謀略與暗潮後,被權力與暴力的魅力所擄獲,踏著鮮血朝著戰後更深的黑暗而去。這樣的她,是聖女、惡女,還是非人的野獸呢?

■曾出版《赤刃》、《Revolver Lily》、《Underdogs》等代表作的文學獎作家長浦京,於上個月底推出全新犯罪小說《Principal》(新潮社),訴說一齣由黑道、政壇及日本總司令部共譜的狂暴復仇劇。1945年的東京,出身關東最大暴力組織四代目水嶽本家的綾女,在父親身亡、作為正統繼承人的兄長尚未從戰地歸來的期間,暫代頭目一職,與各方勢力交鋒。試圖懷柔和攀扯的高層議員、對霸權勢在必得的總司令部、計劃擴張勢力的黑道派系,綾女在歷經眾多謀略與暗潮後,被權力與暴力的魅力所擄獲,踏著鮮血朝著戰後更深的黑暗而去。這樣的她,是聖女、惡女,還是非人的野獸呢?

■以《深入骨髓》及《異端的節慶》在社群媒體引起話題的驚悚小說新星蘆花公園,於上個月底推出最新作品《托拉斯之子》(東京創元社),書寫將他人定罪的快感與被他人斷罪之可怕。「托拉斯會議」由一群尋求安息的人所組成,只要向位於人群中央、美貌驚人的「瑪雷大人」訴說對某人的恨意,被說中名字的人便會淒慘死亡。對此感到懼怕,不再參與會議的人,則會被視為叛徒。《托拉斯之子》一書,從國中生希彥、警察白石,以及神秘學雜誌作者美羽3人的視角,揭開東京都內連續殺人事件背後,關於托拉斯會議及宛如魔女的瑪雷大人的真相,被讀者評為「兼具魅力與恐怖」、「忍不住一口氣讀完」的作品。

■以《深入骨髓》及《異端的節慶》在社群媒體引起話題的驚悚小說新星蘆花公園,於上個月底推出最新作品《托拉斯之子》(東京創元社),書寫將他人定罪的快感與被他人斷罪之可怕。「托拉斯會議」由一群尋求安息的人所組成,只要向位於人群中央、美貌驚人的「瑪雷大人」訴說對某人的恨意,被說中名字的人便會淒慘死亡。對此感到懼怕,不再參與會議的人,則會被視為叛徒。《托拉斯之子》一書,從國中生希彥、警察白石,以及神秘學雜誌作者美羽3人的視角,揭開東京都內連續殺人事件背後,關於托拉斯會議及宛如魔女的瑪雷大人的真相,被讀者評為「兼具魅力與恐怖」、「忍不住一口氣讀完」的作品。

■畢業於澳洲的國立大學,曾在海外高風險地區以及國際級大企業負責反恐、犯罪預防及維安業務,並曾至世界各地衝突現場調查取材的津谷一,於今年8月中推出小說作品《結界》(Direct出版公司),獲日本航空自衛隊退役將領暨航空參謀長外薗健一朗,以及國士館大學客座教授小濱逸郎等人的強力推薦。人氣政治家岡本哲之介的神祕死亡,牽扯出暗地裡搶奪國家最高機密的武裝集團。總理大臣與經濟產業大臣等人一同展開搜索,而另一方面,對於政治陰謀有著敏銳嗅覺的新聞記者佐佐木大介,也在獨自調查中觸碰到了事件的真相。津谷透過其對國際事態的精準掌握及龐大的實務知識,編織出極具真實感的政治懸疑推理,直指戰後日本的問題核心。●

■畢業於澳洲的國立大學,曾在海外高風險地區以及國際級大企業負責反恐、犯罪預防及維安業務,並曾至世界各地衝突現場調查取材的津谷一,於今年8月中推出小說作品《結界》(Direct出版公司),獲日本航空自衛隊退役將領暨航空參謀長外薗健一朗,以及國士館大學客座教授小濱逸郎等人的強力推薦。人氣政治家岡本哲之介的神祕死亡,牽扯出暗地裡搶奪國家最高機密的武裝集團。總理大臣與經濟產業大臣等人一同展開搜索,而另一方面,對於政治陰謀有著敏銳嗅覺的新聞記者佐佐木大介,也在獨自調查中觸碰到了事件的真相。津谷透過其對國際事態的精準掌握及龐大的實務知識,編織出極具真實感的政治懸疑推理,直指戰後日本的問題核心。●

現代人零碎的時間很多,大家比較習慣零碎的時間拿來用手機處理事情。在手機還沒有這麼流行的時候,我記得還可以看到有人拿著書隨時在翻閱的,我只是把這個習慣延續過來。一個禮拜一本其實不算太多,我的選書有些是我讀過的、有些是還沒讀過的、有些是新書,我會讓這些書交錯出現。

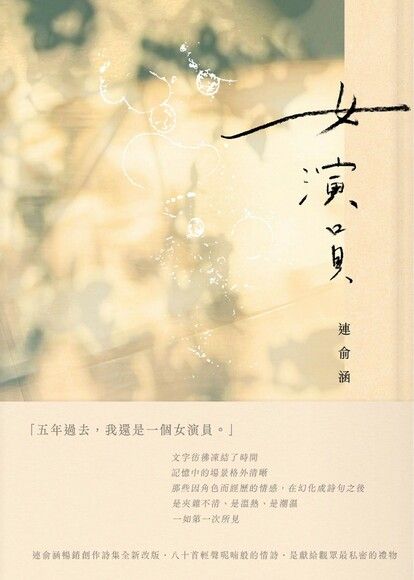

現代人零碎的時間很多,大家比較習慣零碎的時間拿來用手機處理事情。在手機還沒有這麼流行的時候,我記得還可以看到有人拿著書隨時在翻閱的,我只是把這個習慣延續過來。一個禮拜一本其實不算太多,我的選書有些是我讀過的、有些是還沒讀過的、有些是新書,我會讓這些書交錯出現。 連俞涵:我就是很喜歡實體書嘛,也很喜歡閱讀,一直一直希望每本書能多進化一點。例如第一步,先決定開本,因為我很喜歡看日本翻譯書籍,所以會希望這本書的大小可以很方便放進包包裡,隨身攜帶。也希望它不要那麼容易被拗折,第一版時選擇用精裝,可是後來發現精裝並不好翻,所以到這個版本時,我希望讀者可以好翻,不用一直壓

連俞涵:我就是很喜歡實體書嘛,也很喜歡閱讀,一直一直希望每本書能多進化一點。例如第一步,先決定開本,因為我很喜歡看日本翻譯書籍,所以會希望這本書的大小可以很方便放進包包裡,隨身攜帶。也希望它不要那麼容易被拗折,第一版時選擇用精裝,可是後來發現精裝並不好翻,所以到這個版本時,我希望讀者可以好翻,不用一直壓

OB短評》#385 關切城市與生態內裡的極品好書懶人包

●夜官巡場

Iā-Kuan Sûn-Tiûnn

張嘉祥著,九歌文化,340元

推薦原因: 文 樂

此書出版分為平裝與精裝,平裝以小說為本體,後者附上專輯CD與歌詞本,雖然閱讀與聆聽可以分開,但兩者的加乘感受非常值得體驗。各篇小說有其獨立性與連續性,讀來雖然有主述者切換突兀等小問題,但各段敘事都緊貼著嘉義民雄的社會內裡,讓其荒敗靈魂在小說人物身上重新附體,產生不同的歷史理解。音樂專輯的歌詞亦有高度文學性,將方言與軼聞精彩轉化為敘事本體,因此與小說並讀時更增添兩造間的豐富性。【內容簡介➤】

●食托邦

一餐一世界!有意識的選擇吃,用美味打造永續未來

Sitopia: How Food Can Save the World

卡洛琳.史提爾(Carolyn Steel)著,周沛郁譯,漫遊者文化,550元

推薦原因: 知 思 議 樂 益

這是一本內含科技、人文與食物的超強知識懶人包,127篇相關主題速記,幾乎涵蓋近20年來與生態危機、個人健康、科技發明、文化多元、勞動消費、社會轉型等議題,不管是人造肉、畜牧、減肥、市集等已有各種出版品探討的主題,或是以新自由主義、人類世、無政府主義等知識框架,這本書可以縱覽與食物有關的、任何可以想像到的議題,隨手翻閱就能讓手上的食物有了不同意義。【內容簡介➤】

●邊際危城

資本、帝國與抵抗視野下的香港

City on the Edge: Hong Kong under Chinese Rule

孔誥烽(Ho-fung Hung)著,程向剛譯,左岸文化,450元

推薦原因: 知 思 議

對於香港變局的記錄留存、政治分析,乃至文學書寫,近年來所在多有。本書卻在縱軸與橫切面上,爬梳出另一番特別的面目。許多寫作著重於「當下」、「此時」的香港,作者則循時間軌跡回顧香港如何從海角一隅的漁村一步步走出今日的質性,進而導向現今的處境。另一方面,本書的討論格外重視經濟結構,將全球金融競爭視為重要因素。為香港變局打開了另一面視野。【內容簡介➤】

●香港_何去何從

香港あなたはどこへ向かうのか

阿古智子(あこ・ともこ)著,芝竹、陳愛理、Esther譯,玉山社出版,480元

推薦原因: 批 議 樂 益

1990年代曾在香港留學的日本學者,在見證了港府政權移交前後的香港社會景況後,持續透過民間視角、思考日中港台間的歷史關係,特別是港台間對照觀點。因此本書不只是社會政治觀察,也揉合作者個人情感與經驗來理解今日香港,為2019年之後在台灣出現的一波香港抗爭出版系譜,補充了一條獨特的支線。【內容簡介➤】

●三分鐘 創世紀

大師短片的奧祕

吳珮慈著,貓頭鷹出版,630元

推薦原因: 知 議 樂

此書成立的形式十分特別,是由坎城影展60週年紀念電影《浮光掠影:每個人心中的電影院》延伸而來的電影筆記書,將紀念電影中33位赫赫有名、世界級導演的創作與精髓一一剖析、細讀,原本紀念電影中「浮光掠影」之處也因此不被輕易錯過。此書重新思考「短片」這一創作形式被忽略的藝術性,並在導演聲名之外聚焦「電影院」、「觀影」、「影迷」等參與創造藝術經典的不同元素,喜愛電影的人也能從中再次認識電影的迷人之處。【內容簡介➤】

●我是照顧者

成為照顧者篇

米奧著,尖端出版,320元

推薦原因: 設 議 樂 益

台灣近年在思考長期照護議題時,除了被照護者的需求與永續生活外,也開始聚焦重視「照顧者」身心健康之必要,這本作為照顧者的個人經驗筆記因此有其參考價值。與純文字紀錄不同,作者透過輕盈的漫畫筆觸,帶出照護的沉重壓力與人際矛盾,在閱讀時似乎能稍微讓出情緒空間。視覺性之外的洞見,就從作者透過一句「女性的自由是有期限的」,開啟照護工作的性別差異與心理衝擊,是一部揭露真實、但附上力量的陪伴之書。【內容簡介➤】

●台灣建築史綱

林會承、徐明福、傅朝卿著,遠流出版,1500元

推薦原因: 知 設 思 議 樂 益

台灣這座小島因地理與殖民歷史的特殊性,發展出十分多元的建築景觀,但過去未有全面性的整理。此書由3位台灣資深建築學者共筆,依各自專業從族群文化、跨文化影響、地域特性、殖民歷史等面向開展台灣建築史料的討論,讀者可重新認識我們每日身居其中的各式建築,不只是日常生活的庇護所,也是歷史與文化的容器。【內容簡介➤】

●在冰川消失之前

關於遠古時間與未來之水的27則故事

Um Tímann og Vatnið (On Time and Water)

安德烈.賽恩.馬納松(Andri Snær Magnaso)著,劉泗翰譯,果力文化,450元

推薦原因: 批 議 樂 益

「冰川融化」將帶來的生態危機在全球已非陌生議題,北極熊獨坐冰塊的景象也不斷提醒世人此事的嚴重性。但此書不將視角囿限在眼前的危機,而是賦予冰川原有的時間性與文化深度,讓冰川為自身的存在辯護。結合北歐神話、個人記憶、科學事實,甚至是心靈淨化與情感連結,此書為冰川議題另闢一條深遠的思考軸線,那不是人類如何拯救環境與動物的狹隘敘事,而是人類如何參與冰川浩瀚的歷史,並在其中尋得自身的存在。【內容簡介➤】

●就像現在這樣

지금처럼 그렇게 김두엽 나태주 시화집

羅泰柱(나태주)著,金斗葉(김두엽)繪,莫莉譯,台灣角川,380元

推薦原因: 文 樂 獨 益

95歲的畫家與78歲的詩人共同創作的圖文集,呈現的卻是充滿童心趣味的畫作與文字,像是將人生百味咀嚼一世紀後,最精鍊的部分就是每人生來都曾經擁有、卻很快消逝的單純。這個「單純」其實一點都不簡單,書中各篇詩文與圖畫,都是對於生活中人事物有足夠篤定與理解才能看見的風景,讀來充滿智慧與安靜的心緒。【內容簡介➤】

●蒙古與伊斯蘭中國

一段貼近民族心靈的旅程

モンゴルとイスラーム的中国

楊海英著,鄭天恩譯,八旗文化,500元

推薦原因: 知 批 思 議

近年來中國史的敘事十分多元,除了官方的敘事視角之外,地方、域外、內亞人群等視角亦豐富了中國史的內涵。作者是蒙古裔文化人類學者,從內亞、蒙古與伊斯蘭的角度,展開蒙古與中國的歷史敘事。蒙古與中國近當代的歷史內涵十分複雜,如同作者所提示,此地區的人群、宗教、生活習慣與風俗都有別於傳統華夏,具有豐富的多樣性。閱讀本書,將可以透過內亞視角,重新認識中國邊疆與周邊的歷史。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性.閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量