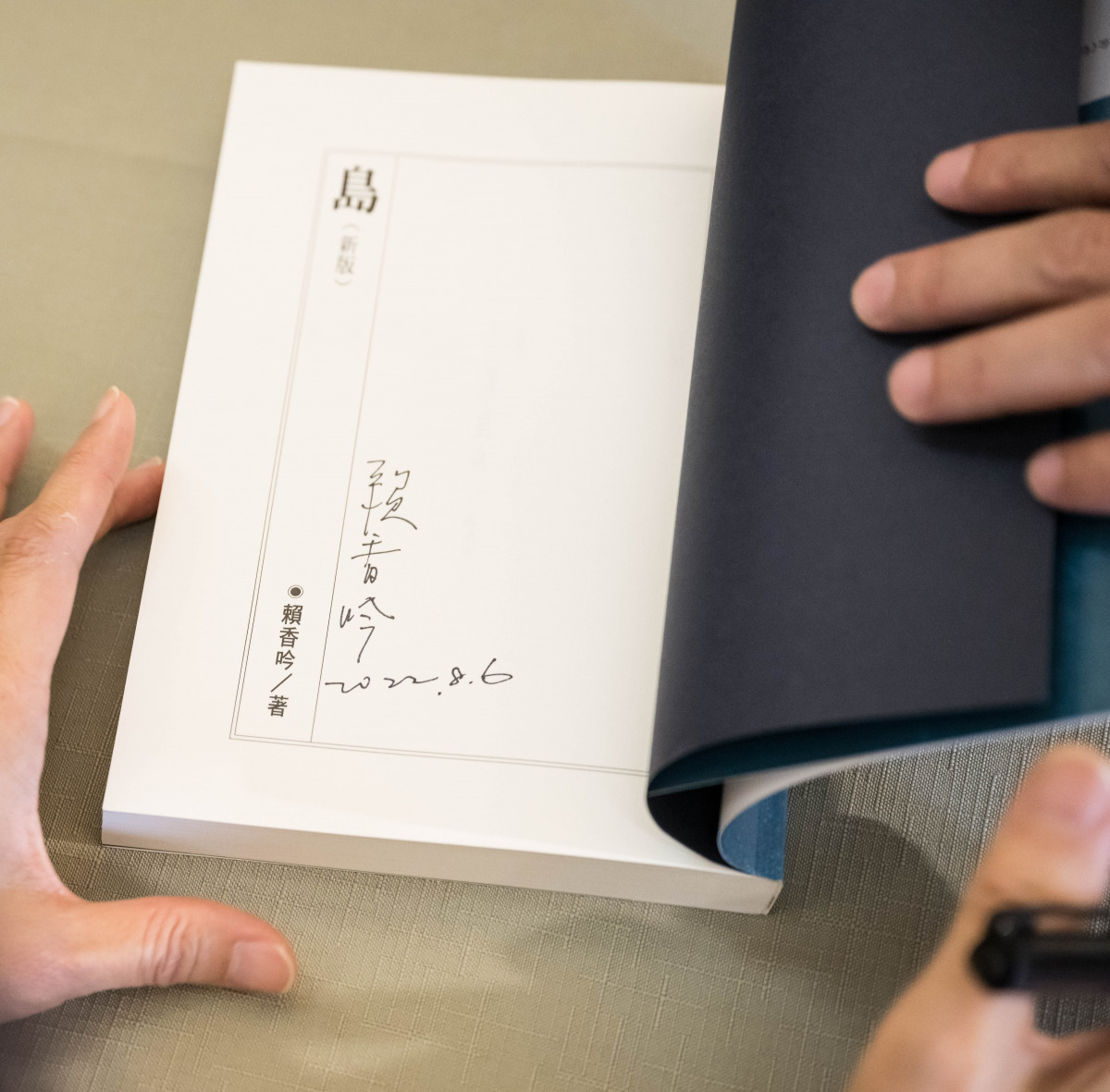

曾於2000年問世的小說集《島》今年推出新版,作家賴香吟日前以「前史與再生」為題,與政大台文所特聘教授范銘如對談。

開場時,聯合文學出版社總編輯周昭翡首先談及《島》的版本問題——2000年版本的《島》收錄了賴香吟自1987到2000年間的創作。2022年重出此書,或許會有讀者認為這只是舊書重出。周昭翡強調,新版多收錄4篇小說,主題編排上也有所不同。當新版的《島》加入新作以後,各篇作品得以彼此整合,「這本書才正式地完成了」。

➤以三十年的時間畫下句點:在《島》的新舊之間

若以小說集中的時間跨度觀之,賴香吟花費了超過30年才完成這部作品。周昭翡表示,90年代之初閱讀賴香吟的作品,便可感受到她與同代作家有著不同的眼光——當時崛起的小說作品,似乎更接近都會小說的主題,而賴香吟在〈島〉與〈熱蘭遮〉等篇中,已展開對台灣歷史的探索,讓周昭翡印象深刻。

《島》的各輯之間,以不同層次展現出賴香吟對各式議題的關注,新版的《島》可以說是完成性的句點,此句點不僅是對賴香吟個人的創作而言,更標誌出台灣歷史與政治發展已到了不同的階段。

為了與讀者談論新書,賴香吟回想起90年代創作《島》的心情與時空。1996年正好發生上一次台海危機,和今日的時空背景遙遙相對。從這點而言,賴香吟說:「似曾相似的國際局勢或許可以稱作偶然,或許可以稱作宿命。」

《島》是在與90年代告別。關於告別,賴香吟說,任何告別必然發生兩次——第一次是轉頭走開、是一個沒能整理好的場面;但多數人必然會遭遇第二次告別,在第二次告別中,我們得以收拾上次沒能整理好的「宿題」。

賴香吟以「宿命的難題」來解釋日文「宿題」一詞。她認為寫在90年代的後記,便是她的第一次告別;而此刻新版重出,則為第二次告別。「告別」呼應了周昭翡提及的「句點」,賴香吟說:「人生的第二次告別通常就是句點,代表這件事已經差不多該結束,該去做別件事了。」對賴香吟來說,第二次告別是真正的跨越,因此,這本書彷彿成為了一座花費30年才終於跨越的山丘。

至於告別的原因,賴香吟則分別從「時代」與「個人」來說明:從時代的角度而言,當「人在局中」,其實難以真切掌握事件發生後,將會如何被認識與定義。《島》的部分篇章描寫的是過去時空下的「局內人觀點」,但若以賴香吟個人來說,這本作品則象徵了寫作的初期,對形式、語言的挑戰之心。也就是說,《島》在時空上展現了台灣當時「局內人」的省思。

在語言實驗上,則表現出賴香吟個人於寫作初期的抱負:她不願直寫政治、不願使用正興起的「國族」、「歷史」等詞彙,而是意圖透過日常故事、兩性關係,來包裹時代所給予的命題。

儘管有著這樣的野心,但賴香吟坦言,於今日回看,當時的書寫似乎「走太遠」,超過一般閱讀者所能駕馭的能力,就作品傳播或意念表達而言,也相對不易掌握。

「走太遠」是關鍵字,賴香吟表示,這樣的書寫導致有些篇章無法使她滿意。她自認當時的自己駕馭得不夠成熟,許多作品就此擱筆,如〈野地一九八九〉、〈情書一九九一〉跟〈婚禮一九九六〉等篇,儘管賴香吟在當時便展現出對時代歷史的嗅覺,然而這些作品的完成卻已是2016、17年之時了。

➤《島》作為賴香吟的文學修煉史

與談人范銘如教授提出來自學院的觀察。她說,為了進行賴香吟研究,她曾大量閱讀其他人的研究成果,從而發現一則有趣的現象:《島》是最常被研究者討論的作品。

《島》收錄賴香吟從習作到成熟的轉型期作品,當中包含豐富的元素與主題。就像是種子,即使後期可能有了更成熟的作品,但那些議題早在《島》的篇章中便已萌發,而這或許便是《島》會被反覆提到的原因。范銘如指出,此刻的賴香吟已然是一位成熟的作者,《島》則標誌出她小說的原點。

范銘如將新版的《島》視為某種台灣處境的隱喻:一直以來,台灣始終不斷地變化、成長,當中許多傷痕可以痊癒,甚至重新茁壯。回到文學,范銘如則指出,新版《島》應當被視作賴香吟寫作小說史的綜合呈現——賴香吟的寫作是連貫的,她經常會從先前的作品中,抽取一到兩篇的元素延續創作,使得前一本書的概念更為完整。

《島》新加入的四篇即是從另一本已絕版的小說中提煉出來,並且,這次的編排也相對完整,使讀者可以完整見到作者創作生涯的發展。或許可以說,新版的《島》揭示出一位小說家從青澀到成熟的修煉史。

更細緻地看,賴香吟小說似乎脫不開「政治小說」、「歷史小說」等標籤,但她的特出之處在於,小說對於台灣民主運動的刻畫跟省思並不是「大內宣類型」。其中〈雨豆樹〉是范銘如特別點名的篇章。她認為,這篇作品象徵了賴香吟寫作的成熟,最初讀到時,會以為已是「寫到頂」的作品了,但沒想到,年初時出版的《白色畫像》竟又推到另一境界。

這樣的銜接讓范銘如相信,賴香吟寫作中途的沉寂,是為了下一次的躍起,對於賴香吟未來的創作更是充滿期待。不過,范銘如也笑稱,她還是想趁此機會做一些「客戶抱怨」——因為賴香吟的小說經常「交叉持股」,對於研究者來說便涉及到版本學的問題,在場似乎有很多「跟賴香吟作品搏鬥的文學研究生」,所以范銘如特別請大家留心。

➤必須天真且懷疑的小說本能

賴香吟會消化時代、背景與歷史,並轉化為一種氛圍,時代彷彿成為小說的空氣、人物的背景,再用人物故事去襯托整體。這樣的小說有時並不易讀,而新版《島》的每一篇末都附有發表年代,於是研究者得以進行追蹤、在心中完成一份時間簡表,去對應發表年份跟小說內容本身的時代,當中的譜系應當如何編排,也是賴香吟給研究者的挑戰。

范銘如也向賴香吟拋出問題。她提及賴香吟的政治小說有多次「預言成真」的情況,於今日回看,一方面會驚訝於賴香吟的洞察與早慧,另一方面也為小說家感到心疼與不捨,不知道賴香吟自己又是如何理解這樣的現象?

賴香吟回應,這個問題有「廣角」與「狹角」的答法。先從「廣角」說起,賴香吟認為「文學是一種預感」,而「小說這個文體格外要求寫作者對人性的觀察跟理解」。所謂人性,關乎人的弱點與缺點,小說家必須透過長期的觀察與知識累績,來訓練自己的文學預感,以做出判斷。

「狹角」的面向則關乎賴香吟個人,她並不會使用早慧來形容自己,而是強調「天真」與「懷疑」兩項特質——賴香吟認為,這組矛盾的詞彙在寫作的人身上往往同時出現,而走在寫作長路上,要用心留住的也就是這兩項特質:因為天真,讓寫作者對現象感到好奇、對世界保持關心;懷疑則讓寫作者不至於盲從。她亦自言,因為身上有著這兩項特質,才造就她處於邊緣觀察者的位置。

為了回應范銘如對於小說不易讀的評論,賴香吟談起《島》於90年代的書寫時空,說明那恰巧是私人歷史跟公共時代交集的時刻。延續方才「寫作的挑戰心」的話題,賴香吟表示,自己是讀戒嚴時代作品長大的,儘管80年代在出版史被稱為台灣文學的黃金年代,但那些作品當中還是有著許多固定範式,無論精采與否,都是呈現在戒嚴的框架之中。

在這個基礎上,當遇到解嚴時,賴香吟便想去做些不同的嘗試。與此同時,解嚴後西方各種思潮湧入,潛移默化地挑動人們的文學細胞。在種種因素之下,賴香吟再次說到當時的自己「走太遠」、「把太多東西文學化」,以至於許多讀者迷失於作品當中。

作為補充,賴香吟提醒,此刻的人們站在新的20年代,也許已經感覺不出90年代之際,新元素、新內容的急速湧入;同時,在那樣的時刻裡,無論是文化載體、思潮載體,或者社會組織、結構、價值等,卻都還是舊的。因此,賴香吟認為或許可以把《島》理解為「新的內容在舊的載體之中所造成的迷惑與衝突」,這也是她如今重讀本書會有的感慨。

然而,這樣的過程或許仍有其必要。《島》被賴香吟稱為「解嚴1.0」、「民主1.0」,此作之中所反映的,是時代眾人共同經歷的摸索、衝撞以及幻滅,這是屬於他們的宿命難題。隨後賴香吟將太陽花運動稱為「下個世代的解嚴」,她說,透過這次運動,年輕一代的人們可以感覺到民主運動本身便充滿歧義,不能以一個道理、一個規則說明到底。當台灣經歷了太陽花運動之後,社會結構、人力資源與價值觀發生變動,當中所有的完成與未完成,都會慢慢在文學中發生。

若以《島》來倣照這樣的情況,即是賴香吟在經歷了解嚴後,嘗試反映出自己所觀察到的、或者使自己困惑的種種現象。其中或是力有未逮、心有餘而力不足,或是在理念與實際之間發生的差距,而這些問題在關於太陽花運動的相關作品中,也都能夠見到。換言之,《島》是賴香吟站在文學的位置,以小說家「天真與懷疑的本能」書寫而成。

➤從「隔」走到「不隔」:小說必然有其倫理

隨後,范銘如從賴香吟的系列作品中延伸發問。她解釋,剛剛談到賴香吟小說的不易讀,關鍵是過去的小說有種「隔的效果」,即是距離感的展現——不只是作者跟小說人物距離遙遠,而是作者獨自站在客觀的遠方、甚至上方,把人物推到前端。

可是在新作《白色畫像》中,這種距離感卻不見了,作者彷彿跟小說人物站到了一起,展現出政治小說的特殊情感:從人物感受、面目到思想結構,變得極有共鳴感與帶入感,讓范銘如印象深刻。自「隔」到「不隔」,當中有著巨大的轉變,也令人非常好奇。

賴香吟認為范銘如口中的「隔」,也許即是來自小說家的懷疑本能。她進一步說明:「小說家最大的自覺與仁慈,是在你無法掌握之前,不要輕易停下。角色不是玩偶,你不能輕易地使他生、使他死,或者直說他是正、是邪,你只能夠呈現出他的樣子。」

正因為抱持著這樣的態度,當賴香吟有所懷疑之時,便不得不對人物的描繪有所節制跟克制。她認為小說必然有倫理可言,此一倫理並非道德教育中所謂的倫理法則,而是一種不忍心任意對待角色的悲憫。

賴香吟先是略作遲疑,隨後仍堅定地表示,無論「倫理」或者「悲憫」,儘管這些詞彙聽來陳舊,卻是仍小說家的基本要求:「你的天真導致你對於世間萬象的好奇,這是寫作的出發點,小說本該汲取世間萬物的瑣碎;而懷疑則決定你的犀利跟深刻,決定你的觀察位置以及角度。可是最後要留下的卻是悲憫。要把角色當人來看待,如果你的角色不喜歡被這樣對待的時候,你就沒有權力這樣對待他。」對人物的用情,是賴香吟把作品交給讀者的基本保證。

早期作品之所以會有所謂「隔的距離」,是因為賴香吟察覺自己無從判斷,也不願判斷。她因此採取了一種遙遠的距離,提醒自己也提醒讀者:我們也跟這些人物一樣,不知道會走向何方。

那麼為什麼現在不隔了呢?賴香吟談到,作家不要只要求讀者成長,若文學要進步,該要求作家成長。在這點上,她也想請讀者包容:「作家是需要成長的,請給予作家成長的空間。」作家需要成長才會完整,蓋棺論定對賴香吟而言相當殘忍。

在解嚴後,文學研究獲得了一種自由,得以把進行式的文學納入評價系統之中,但這既是幸亦是不幸——幸是創作者不再孤獨,可以與讀者發生互動跟回應;但不幸之處在於,讓文學過於受到外界評價的干擾,這對於作家的養成是不利的。

所謂作家需要成長,關鍵在於文寫書寫是不是投機炒股。賴香吟笑說:「要進入文學創作這一行,最好從開始就知道,這是長期持有才可能回收利潤的股票。」

當然賴香吟也明白,由於目前出版市場與現實條件的困境,寫作者的成長往往曇花一現,甚至早早夭折。然而若翻開文學史中的小說創作,作家的後期作品確實值得期待。賴香吟以自身為例,她認為自己到了四、五十歲時,「懷疑的風暴才已經退散。」這或許也是《白色畫像》不隔的原因:她從自己的成長中得到轉變。無論是對人生的定見、對自我的認知,寫作者種種磨練的過程要到中年以後才會獲得一點分寸與定見。隨著懷疑的退散,她相信自己能夠站得更穩了一些,對於角色、要處理的材料,以及切入的角度,也都更自信了一點。

當對角色會悲憫大過懷疑,就不再需要距離,而僅僅只是描述:「真的就像畫像一樣,我只是一筆、一筆地把人物畫給讀者們看。我想的是如何把人物畫得更好、如何更加對上人物的眼神與心境。在這幅畫像裡,已經沒有我的懷疑了。」

在最後的提問環節,賴香吟提醒,儘管她的作品會被稱為「政治小說」,而現在也正是台灣主體文化認同建構的重要且熱門的階段,但「文學要小心,文學不是工具」,她強調,政治行動的形式可以有許多種,但寫作者若是要交出文學作品,必然需要回歸到文學作品的精神以及美學。●

|

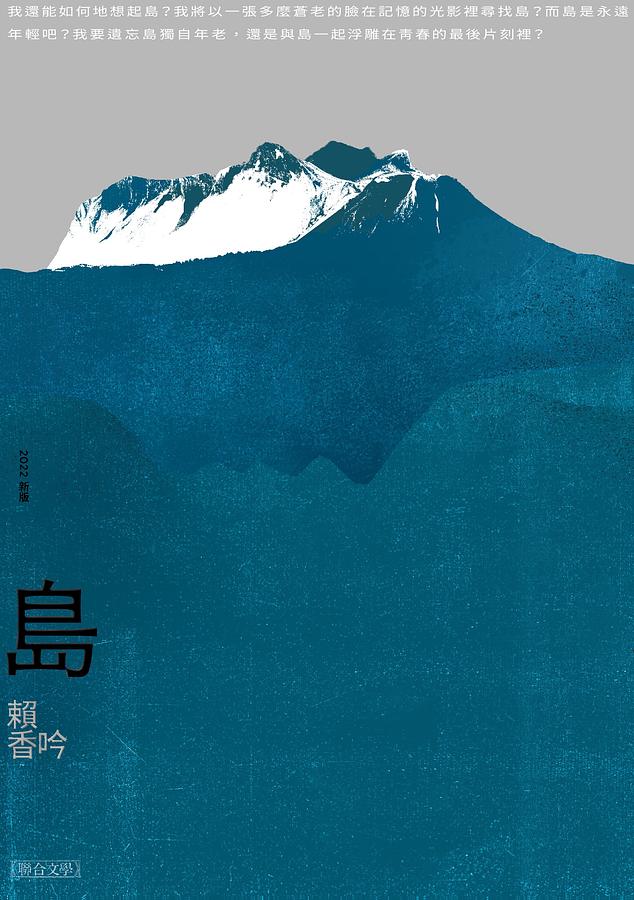

島 島

作者:賴香吟

出版:聯合文學

定價:380元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:賴香吟

一九六九年生於台南,曾於台北、東京求學,現居柏林。曾於書店、博物館工作,現專事寫作。一九八七年發表第一篇小說,作品曾獲聯合文學小說新人獎、九歌年度小說獎、吳濁流文藝獎、台灣文學金典獎、金鼎獎等。

著有《白色畫像》、《天亮之前的戀愛:日治台灣小說風景》、《文青之死》、《其後それから》、《史前生活》、《霧中風景》、《島》等書。

|

心動之處:先鋒派音樂宗師約翰‧凱吉與禪的偶遇

心動之處:先鋒派音樂宗師約翰‧凱吉與禪的偶遇

如此開場帶著明顯的推理氛圍——更明確的分類,這會是「冷硬派」推理——偵探角色發現被害人的祕密身分,對照想要低調處理案件的警探,偵探理應更能挖出事件真相。

如此開場帶著明顯的推理氛圍——更明確的分類,這會是「冷硬派」推理——偵探角色發現被害人的祕密身分,對照想要低調處理案件的警探,偵探理應更能挖出事件真相。

現場》賴香吟《島》新書分享會:前史與再生

曾於2000年問世的小說集《島》今年推出新版,作家賴香吟日前以「前史與再生」為題,與政大台文所特聘教授范銘如對談。

開場時,聯合文學出版社總編輯周昭翡首先談及《島》的版本問題——2000年版本的《島》收錄了賴香吟自1987到2000年間的創作。2022年重出此書,或許會有讀者認為這只是舊書重出。周昭翡強調,新版多收錄4篇小說,主題編排上也有所不同。當新版的《島》加入新作以後,各篇作品得以彼此整合,「這本書才正式地完成了」。

➤以三十年的時間畫下句點:在《島》的新舊之間

若以小說集中的時間跨度觀之,賴香吟花費了超過30年才完成這部作品。周昭翡表示,90年代之初閱讀賴香吟的作品,便可感受到她與同代作家有著不同的眼光——當時崛起的小說作品,似乎更接近都會小說的主題,而賴香吟在〈島〉與〈熱蘭遮〉等篇中,已展開對台灣歷史的探索,讓周昭翡印象深刻。

《島》的各輯之間,以不同層次展現出賴香吟對各式議題的關注,新版的《島》可以說是完成性的句點,此句點不僅是對賴香吟個人的創作而言,更標誌出台灣歷史與政治發展已到了不同的階段。

為了與讀者談論新書,賴香吟回想起90年代創作《島》的心情與時空。1996年正好發生上一次台海危機,和今日的時空背景遙遙相對。從這點而言,賴香吟說:「似曾相似的國際局勢或許可以稱作偶然,或許可以稱作宿命。」

《島》是在與90年代告別。關於告別,賴香吟說,任何告別必然發生兩次——第一次是轉頭走開、是一個沒能整理好的場面;但多數人必然會遭遇第二次告別,在第二次告別中,我們得以收拾上次沒能整理好的「宿題」。

賴香吟以「宿命的難題」來解釋日文「宿題」一詞。她認為寫在90年代的後記,便是她的第一次告別;而此刻新版重出,則為第二次告別。「告別」呼應了周昭翡提及的「句點」,賴香吟說:「人生的第二次告別通常就是句點,代表這件事已經差不多該結束,該去做別件事了。」對賴香吟來說,第二次告別是真正的跨越,因此,這本書彷彿成為了一座花費30年才終於跨越的山丘。

至於告別的原因,賴香吟則分別從「時代」與「個人」來說明:從時代的角度而言,當「人在局中」,其實難以真切掌握事件發生後,將會如何被認識與定義。《島》的部分篇章描寫的是過去時空下的「局內人觀點」,但若以賴香吟個人來說,這本作品則象徵了寫作的初期,對形式、語言的挑戰之心。也就是說,《島》在時空上展現了台灣當時「局內人」的省思。

在語言實驗上,則表現出賴香吟個人於寫作初期的抱負:她不願直寫政治、不願使用正興起的「國族」、「歷史」等詞彙,而是意圖透過日常故事、兩性關係,來包裹時代所給予的命題。

儘管有著這樣的野心,但賴香吟坦言,於今日回看,當時的書寫似乎「走太遠」,超過一般閱讀者所能駕馭的能力,就作品傳播或意念表達而言,也相對不易掌握。

「走太遠」是關鍵字,賴香吟表示,這樣的書寫導致有些篇章無法使她滿意。她自認當時的自己駕馭得不夠成熟,許多作品就此擱筆,如〈野地一九八九〉、〈情書一九九一〉跟〈婚禮一九九六〉等篇,儘管賴香吟在當時便展現出對時代歷史的嗅覺,然而這些作品的完成卻已是2016、17年之時了。

➤《島》作為賴香吟的文學修煉史

與談人范銘如教授提出來自學院的觀察。她說,為了進行賴香吟研究,她曾大量閱讀其他人的研究成果,從而發現一則有趣的現象:《島》是最常被研究者討論的作品。

《島》收錄賴香吟從習作到成熟的轉型期作品,當中包含豐富的元素與主題。就像是種子,即使後期可能有了更成熟的作品,但那些議題早在《島》的篇章中便已萌發,而這或許便是《島》會被反覆提到的原因。范銘如指出,此刻的賴香吟已然是一位成熟的作者,《島》則標誌出她小說的原點。

范銘如將新版的《島》視為某種台灣處境的隱喻:一直以來,台灣始終不斷地變化、成長,當中許多傷痕可以痊癒,甚至重新茁壯。回到文學,范銘如則指出,新版《島》應當被視作賴香吟寫作小說史的綜合呈現——賴香吟的寫作是連貫的,她經常會從先前的作品中,抽取一到兩篇的元素延續創作,使得前一本書的概念更為完整。

《島》新加入的四篇即是從另一本已絕版的小說中提煉出來,並且,這次的編排也相對完整,使讀者可以完整見到作者創作生涯的發展。或許可以說,新版的《島》揭示出一位小說家從青澀到成熟的修煉史。

更細緻地看,賴香吟小說似乎脫不開「政治小說」、「歷史小說」等標籤,但她的特出之處在於,小說對於台灣民主運動的刻畫跟省思並不是「大內宣類型」。其中〈雨豆樹〉是范銘如特別點名的篇章。她認為,這篇作品象徵了賴香吟寫作的成熟,最初讀到時,會以為已是「寫到頂」的作品了,但沒想到,年初時出版的《白色畫像》竟又推到另一境界。

這樣的銜接讓范銘如相信,賴香吟寫作中途的沉寂,是為了下一次的躍起,對於賴香吟未來的創作更是充滿期待。不過,范銘如也笑稱,她還是想趁此機會做一些「客戶抱怨」——因為賴香吟的小說經常「交叉持股」,對於研究者來說便涉及到版本學的問題,在場似乎有很多「跟賴香吟作品搏鬥的文學研究生」,所以范銘如特別請大家留心。

➤必須天真且懷疑的小說本能

賴香吟會消化時代、背景與歷史,並轉化為一種氛圍,時代彷彿成為小說的空氣、人物的背景,再用人物故事去襯托整體。這樣的小說有時並不易讀,而新版《島》的每一篇末都附有發表年代,於是研究者得以進行追蹤、在心中完成一份時間簡表,去對應發表年份跟小說內容本身的時代,當中的譜系應當如何編排,也是賴香吟給研究者的挑戰。

范銘如也向賴香吟拋出問題。她提及賴香吟的政治小說有多次「預言成真」的情況,於今日回看,一方面會驚訝於賴香吟的洞察與早慧,另一方面也為小說家感到心疼與不捨,不知道賴香吟自己又是如何理解這樣的現象?

賴香吟回應,這個問題有「廣角」與「狹角」的答法。先從「廣角」說起,賴香吟認為「文學是一種預感」,而「小說這個文體格外要求寫作者對人性的觀察跟理解」。所謂人性,關乎人的弱點與缺點,小說家必須透過長期的觀察與知識累績,來訓練自己的文學預感,以做出判斷。

「狹角」的面向則關乎賴香吟個人,她並不會使用早慧來形容自己,而是強調「天真」與「懷疑」兩項特質——賴香吟認為,這組矛盾的詞彙在寫作的人身上往往同時出現,而走在寫作長路上,要用心留住的也就是這兩項特質:因為天真,讓寫作者對現象感到好奇、對世界保持關心;懷疑則讓寫作者不至於盲從。她亦自言,因為身上有著這兩項特質,才造就她處於邊緣觀察者的位置。

為了回應范銘如對於小說不易讀的評論,賴香吟談起《島》於90年代的書寫時空,說明那恰巧是私人歷史跟公共時代交集的時刻。延續方才「寫作的挑戰心」的話題,賴香吟表示,自己是讀戒嚴時代作品長大的,儘管80年代在出版史被稱為台灣文學的黃金年代,但那些作品當中還是有著許多固定範式,無論精采與否,都是呈現在戒嚴的框架之中。

在這個基礎上,當遇到解嚴時,賴香吟便想去做些不同的嘗試。與此同時,解嚴後西方各種思潮湧入,潛移默化地挑動人們的文學細胞。在種種因素之下,賴香吟再次說到當時的自己「走太遠」、「把太多東西文學化」,以至於許多讀者迷失於作品當中。

作為補充,賴香吟提醒,此刻的人們站在新的20年代,也許已經感覺不出90年代之際,新元素、新內容的急速湧入;同時,在那樣的時刻裡,無論是文化載體、思潮載體,或者社會組織、結構、價值等,卻都還是舊的。因此,賴香吟認為或許可以把《島》理解為「新的內容在舊的載體之中所造成的迷惑與衝突」,這也是她如今重讀本書會有的感慨。

然而,這樣的過程或許仍有其必要。《島》被賴香吟稱為「解嚴1.0」、「民主1.0」,此作之中所反映的,是時代眾人共同經歷的摸索、衝撞以及幻滅,這是屬於他們的宿命難題。隨後賴香吟將太陽花運動稱為「下個世代的解嚴」,她說,透過這次運動,年輕一代的人們可以感覺到民主運動本身便充滿歧義,不能以一個道理、一個規則說明到底。當台灣經歷了太陽花運動之後,社會結構、人力資源與價值觀發生變動,當中所有的完成與未完成,都會慢慢在文學中發生。

若以《島》來倣照這樣的情況,即是賴香吟在經歷了解嚴後,嘗試反映出自己所觀察到的、或者使自己困惑的種種現象。其中或是力有未逮、心有餘而力不足,或是在理念與實際之間發生的差距,而這些問題在關於太陽花運動的相關作品中,也都能夠見到。換言之,《島》是賴香吟站在文學的位置,以小說家「天真與懷疑的本能」書寫而成。

➤從「隔」走到「不隔」:小說必然有其倫理

隨後,范銘如從賴香吟的系列作品中延伸發問。她解釋,剛剛談到賴香吟小說的不易讀,關鍵是過去的小說有種「隔的效果」,即是距離感的展現——不只是作者跟小說人物距離遙遠,而是作者獨自站在客觀的遠方、甚至上方,把人物推到前端。

可是在新作《白色畫像》中,這種距離感卻不見了,作者彷彿跟小說人物站到了一起,展現出政治小說的特殊情感:從人物感受、面目到思想結構,變得極有共鳴感與帶入感,讓范銘如印象深刻。自「隔」到「不隔」,當中有著巨大的轉變,也令人非常好奇。

賴香吟認為范銘如口中的「隔」,也許即是來自小說家的懷疑本能。她進一步說明:「小說家最大的自覺與仁慈,是在你無法掌握之前,不要輕易停下。角色不是玩偶,你不能輕易地使他生、使他死,或者直說他是正、是邪,你只能夠呈現出他的樣子。」

正因為抱持著這樣的態度,當賴香吟有所懷疑之時,便不得不對人物的描繪有所節制跟克制。她認為小說必然有倫理可言,此一倫理並非道德教育中所謂的倫理法則,而是一種不忍心任意對待角色的悲憫。

賴香吟先是略作遲疑,隨後仍堅定地表示,無論「倫理」或者「悲憫」,儘管這些詞彙聽來陳舊,卻是仍小說家的基本要求:「你的天真導致你對於世間萬象的好奇,這是寫作的出發點,小說本該汲取世間萬物的瑣碎;而懷疑則決定你的犀利跟深刻,決定你的觀察位置以及角度。可是最後要留下的卻是悲憫。要把角色當人來看待,如果你的角色不喜歡被這樣對待的時候,你就沒有權力這樣對待他。」對人物的用情,是賴香吟把作品交給讀者的基本保證。

早期作品之所以會有所謂「隔的距離」,是因為賴香吟察覺自己無從判斷,也不願判斷。她因此採取了一種遙遠的距離,提醒自己也提醒讀者:我們也跟這些人物一樣,不知道會走向何方。

那麼為什麼現在不隔了呢?賴香吟談到,作家不要只要求讀者成長,若文學要進步,該要求作家成長。在這點上,她也想請讀者包容:「作家是需要成長的,請給予作家成長的空間。」作家需要成長才會完整,蓋棺論定對賴香吟而言相當殘忍。

在解嚴後,文學研究獲得了一種自由,得以把進行式的文學納入評價系統之中,但這既是幸亦是不幸——幸是創作者不再孤獨,可以與讀者發生互動跟回應;但不幸之處在於,讓文學過於受到外界評價的干擾,這對於作家的養成是不利的。

所謂作家需要成長,關鍵在於文寫書寫是不是投機炒股。賴香吟笑說:「要進入文學創作這一行,最好從開始就知道,這是長期持有才可能回收利潤的股票。」

當然賴香吟也明白,由於目前出版市場與現實條件的困境,寫作者的成長往往曇花一現,甚至早早夭折。然而若翻開文學史中的小說創作,作家的後期作品確實值得期待。賴香吟以自身為例,她認為自己到了四、五十歲時,「懷疑的風暴才已經退散。」這或許也是《白色畫像》不隔的原因:她從自己的成長中得到轉變。無論是對人生的定見、對自我的認知,寫作者種種磨練的過程要到中年以後才會獲得一點分寸與定見。隨著懷疑的退散,她相信自己能夠站得更穩了一些,對於角色、要處理的材料,以及切入的角度,也都更自信了一點。

當對角色會悲憫大過懷疑,就不再需要距離,而僅僅只是描述:「真的就像畫像一樣,我只是一筆、一筆地把人物畫給讀者們看。我想的是如何把人物畫得更好、如何更加對上人物的眼神與心境。在這幅畫像裡,已經沒有我的懷疑了。」

在最後的提問環節,賴香吟提醒,儘管她的作品會被稱為「政治小說」,而現在也正是台灣主體文化認同建構的重要且熱門的階段,但「文學要小心,文學不是工具」,她強調,政治行動的形式可以有許多種,但寫作者若是要交出文學作品,必然需要回歸到文學作品的精神以及美學。●

作者:賴香吟

出版:聯合文學

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:賴香吟

一九六九年生於台南,曾於台北、東京求學,現居柏林。曾於書店、博物館工作,現專事寫作。一九八七年發表第一篇小說,作品曾獲聯合文學小說新人獎、九歌年度小說獎、吳濁流文藝獎、台灣文學金典獎、金鼎獎等。

著有《白色畫像》、《天亮之前的戀愛:日治台灣小說風景》、《文青之死》、《其後それから》、《史前生活》、《霧中風景》、《島》等書。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量