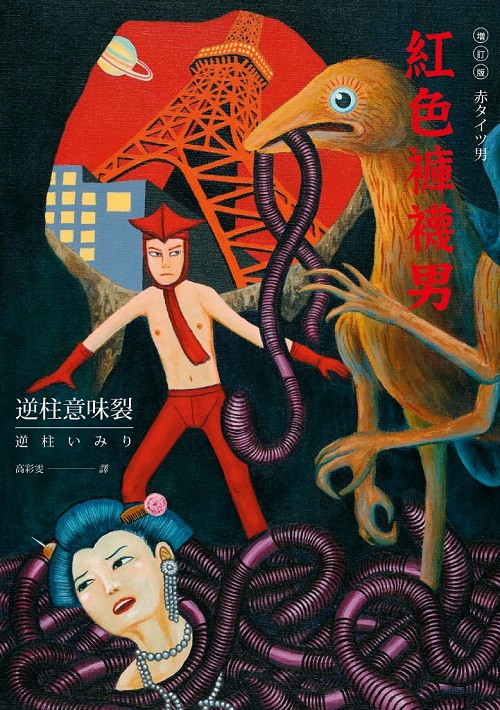

漫評》不必看懂,但帶來強烈感受的漫畫:評逆柱意味裂《紅色褲襪男》

近年由於外文書譯者能考據資料的管道更多,使得過去顯得不好閱讀的外國文學,能夠附上更好的註解與說明。一些超現實的文藝作品,也隨著市場的需要或出版商的冒險精神,得以被引進台灣市場。除了卡夫卡、貝克特或拉美魔幻寫實小說,市面上還出現不少其他作家的荒謬、超現實或與黑色幽默作品。

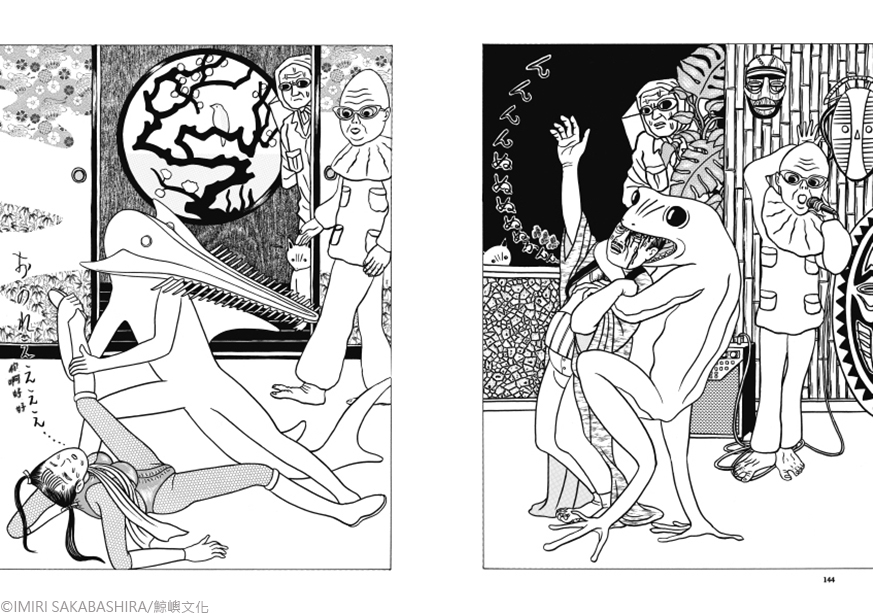

荒謬劇、超現實與黑色幽默的類型,已經成為文學、戲劇、電影或漫畫的受歡迎類型。但是到了逆柱意味裂的漫畫作品上頭,縱有情色、獵奇血腥與不知所云,卻都緊緊遵守漫畫的語法與說故事的原則。他的漫畫只負責闡述一句話,甚至幾個字組成的片段,內頁框格卻塞滿任何他想畫的人事物,即使有對話,往往也逐漸與故事無關,到了結尾,也就是一句話闡述結束的當下,作者更可能整個消失不見。

他不是不在乎,他至少把最後一格也畫完,但整個呈現出來的根本就不是一般漫畫讀者期待的結果。縱使如此,他的作品不僅被歸類於漫畫或圖像文學,還更接近「純文學」、「純藝術」的形而上範疇。然而逆柱自己就一直秉持著「畫就對了!」的精神,在日本非主流漫畫圈持續創作。

在逆柱的創作背後,自然有一個讓他不致飢寒交迫的背景。但是他的老東家「青林堂」,卻是一家為了推出優質冷門漫畫,從新人、作者到編輯員工都願意靠一點點酬勞——甚至兼差所得——也要幹下去的克難出版社。

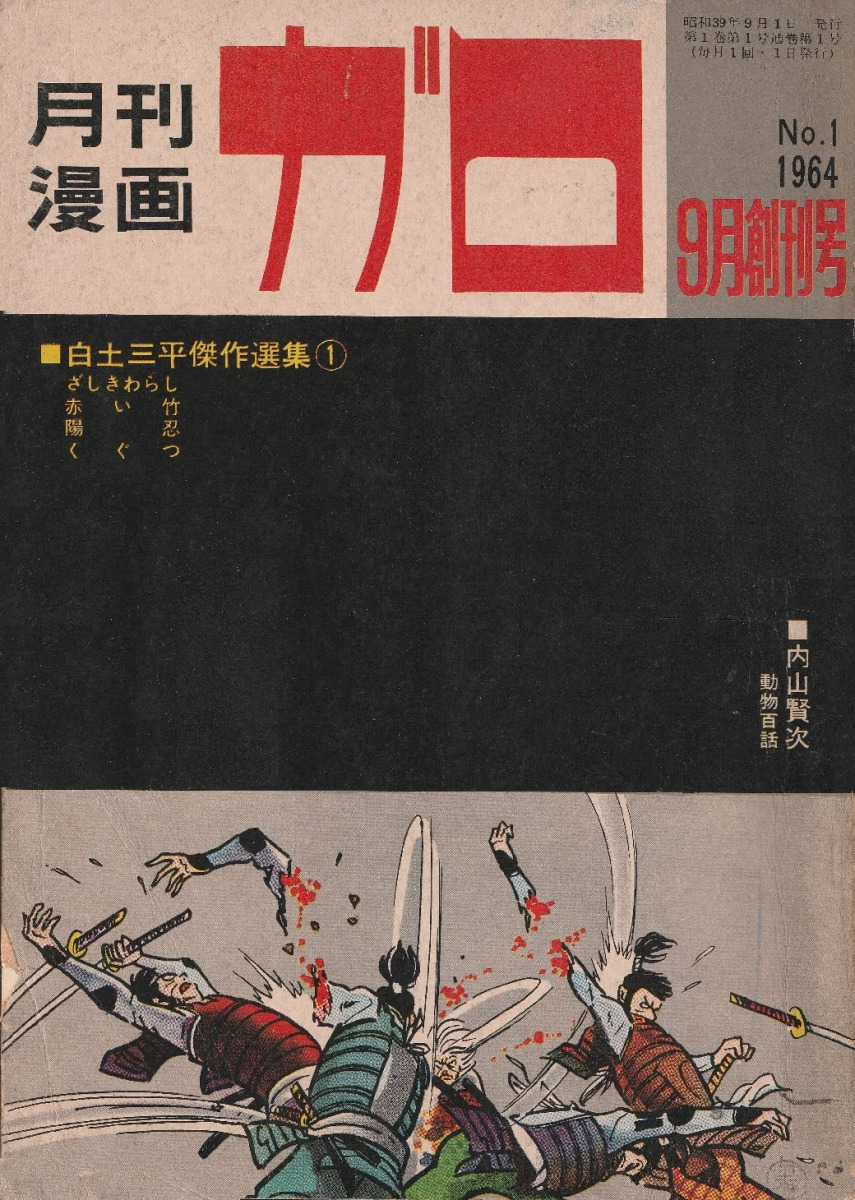

這家出版社發行的漫畫雜誌《Garo》(ガロ),不談主流漫畫的熱血、友情、勝利,創刊以來新人競爭的程度,甚至不亞於集英社、小學館、講談社發行的主流少年漫畫雜誌。事實上《Garo》從1964年創刊以來,經過公司轉手、原班人馬另組的「青林工藝舍」發行新雜誌《AX》至今,連載作品帶來的娛樂性,通常與日本的主流漫畫背道而馳,也以日本「另類漫畫」的代表格型態,在海外漫畫愛好者間緩緩傳開。

這家出版社發行的漫畫雜誌《Garo》(ガロ),不談主流漫畫的熱血、友情、勝利,創刊以來新人競爭的程度,甚至不亞於集英社、小學館、講談社發行的主流少年漫畫雜誌。事實上《Garo》從1964年創刊以來,經過公司轉手、原班人馬另組的「青林工藝舍」發行新雜誌《AX》至今,連載作品帶來的娛樂性,通常與日本的主流漫畫背道而馳,也以日本「另類漫畫」的代表格型態,在海外漫畫愛好者間緩緩傳開。

日本的另類文化起源於浮世繪偶爾出現的「春畫」。17世紀中期,京都的出版商開始發行大眾讀物,並在江戶發展成文字書「地本草紙」,其中包括浮世繪版畫插圖。18世紀末,江戶幕府第八代將軍松平定信雷厲風行所謂的「寬政改革」整飭社會風氣,浮世繪師兼滑稽本作家山東京傳(1761-1816)也成為掃蕩對象之一,著作被禁,本身也曾被幕府罰戴50天手枷。

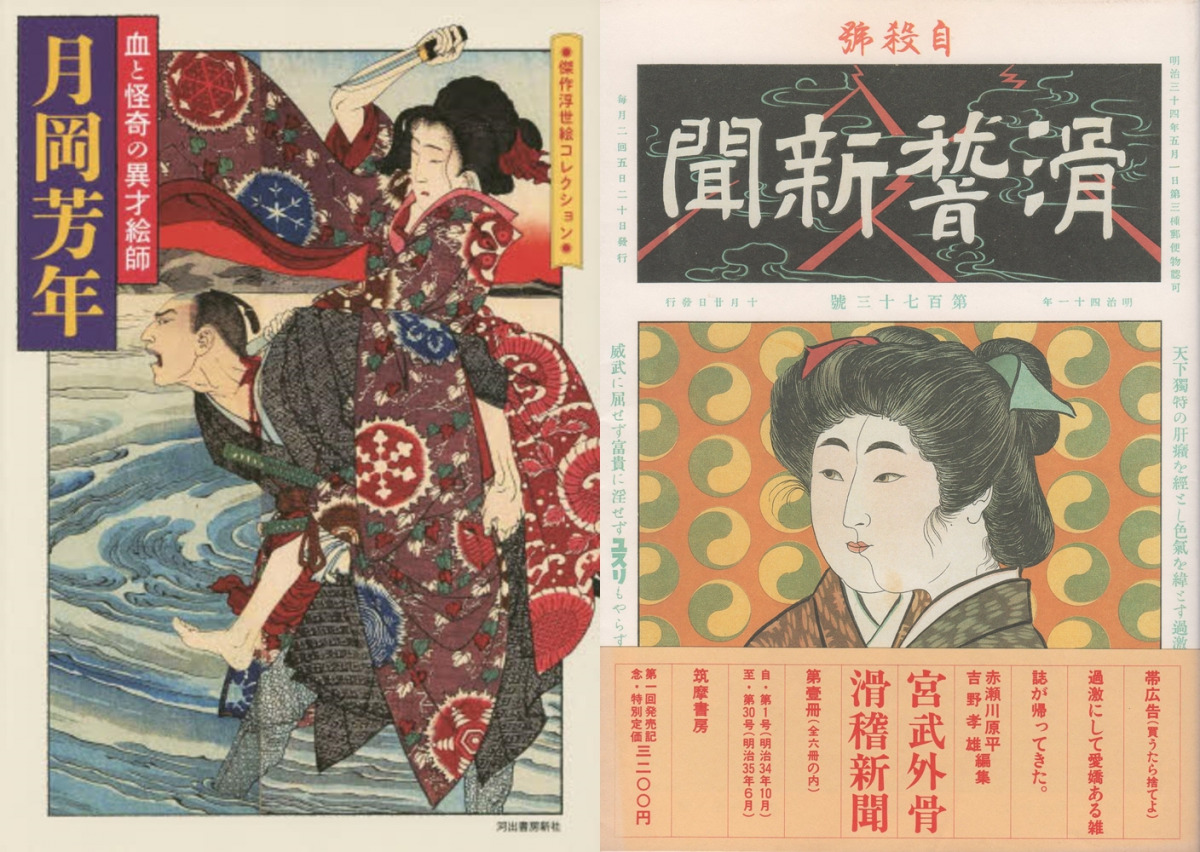

江戶幕末至明治時期的畫家月岡芳年(又名大蘇芳年,1839-1892),繪製許多羶色腥的「無慘繪」,屢次被政府查禁。報人宮武外骨(1867-1955)曾經因為在雜誌上刊登把天皇畫成骷髏的漫畫入獄,出獄後他再接再厲發行《滑稽新聞》挑戰明治、大正時期禁忌……從幽默與情色出發,或挑戰言論自由邊際的圖像與大眾文學,都是日本另類文化的重要基礎。

江戶幕末至明治時期的畫家月岡芳年(又名大蘇芳年,1839-1892),繪製許多羶色腥的「無慘繪」,屢次被政府查禁。報人宮武外骨(1867-1955)曾經因為在雜誌上刊登把天皇畫成骷髏的漫畫入獄,出獄後他再接再厲發行《滑稽新聞》挑戰明治、大正時期禁忌……從幽默與情色出發,或挑戰言論自由邊際的圖像與大眾文學,都是日本另類文化的重要基礎。

不論是春畫、無慘繪或是對既得利益階層的嘻笑怒罵、低級趣味,其實都帶有一定的訊息性。

第二次世界大戰爆發前,大約在1928至1935年之間,色情暴力成了大眾讀物的賣點,又因為經濟大恐慌帶來的蕭條,自然形成了「色情.獵奇.荒誕無經」(erotic-grotesque-nonsense)的時代風格。出版審查視這種時代風格如洪水猛獸,相對也使得江戶川亂步或夢野久作等人在暢銷刊物上連載的推理小說受到波及。

第二次世界大戰結束,美國駐日盟軍總司令部統治日本的7年內,雖然宣稱恢復出版自由,卻也出現許多粗製濫造的短命雜誌。這些大部分只出兩三期就停刊的地下雜誌,也因為水準粗糙有如黑市私酒(可能是真酒也可能是甲醇混製物),而被戲稱為「酒撈雜誌」(カストリ雑誌)。被官方沒收或私藏保存至今的善本,內容充滿了色情獵奇,後來也出現了類似戀物癖、SM調教與同性戀的內容,成為日本性少數文化的重要命脈。

撐過地下時期的酒撈雜誌,則逐漸發展成發行量穩定的八卦刊物,或是特定通路販售的色情書報,更小眾的刊物成為「自動販賣機本」,不斷被家長會、教會等團體追殺。

「漫畫之神」手塚治虫在二戰後走紅,讓漫畫成為兒童讀本的主流;到了出租漫畫盛行的50年代,辰巳嘉裕、齋藤隆夫(《骷髏13》作者)、石川文康等寫實風漫畫家,又在1959年透過創作集團「劇畫工房」的成立,宣示漫畫可以表現出更寬廣的世界。

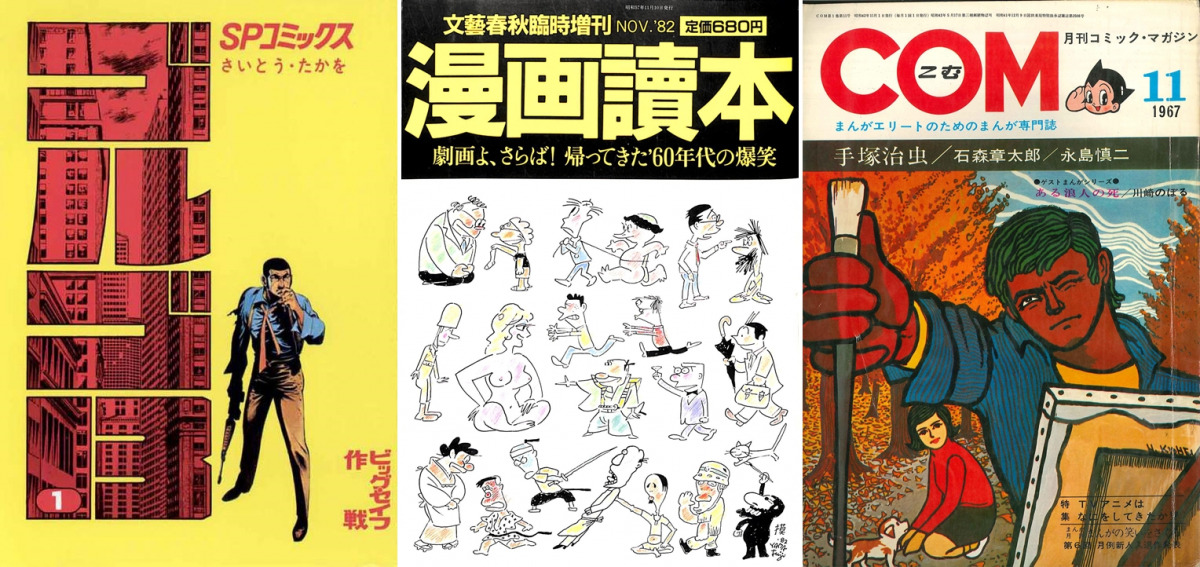

《文藝春秋》從1954年起發行的別冊《漫畫讀本》,刊載以成年人為對象的「大人漫畫」,但尚未達到實驗層次。《Garo》發行初期的招牌漫畫,白土三平的《神威傳》,以日本的不可觸民「穢多非人」階層為主角,講究忍術的科學合理性,也詳盡描寫了江戶時代的階級關係,被「全共鬪」世代視為聖經(但作者並不樂見讀者過度解讀);手塚為了與《Garo》分庭抗禮,創辦實驗漫畫雜誌《COM》,這部雜誌雖然短命,讀者投稿專欄部分也持續提供新人舞台。

讀者自主發行雜誌的交流活動,更在該雜誌停刊後,經過持續發展,形成世界最大的同人誌展售會「Comic Market」。《Garo》在《神威傳》連載結束後,便以柘植義春、瀧田祐、永島慎二或是蛭子能收等人的「非娛樂性」、「低訊息性」、「反高潮性」、「突兀性」、「拙劣而有神」作品為主軸,即使出版社付不出稿費,還是吸引許多不見容於主流漫畫市場的漫畫狂帶著原稿去應徵。

同刊物的忠實讀者櫻桃子,代表作《櫻桃小丸子》主角小丸子的同學「丸尾末男」與「花輪和彥」,名字也取自《Garo》雜誌的代表性漫畫家丸尾末廣與花輪和一。

逆柱意味裂受到柘植義春荒謬漫畫邪典《螺旋式》感召,開始嘗試創作漫畫。他以本名望月勝廣的名義在《月刊漫畫Garo》發表短篇,時代背景正是泡沫經濟正在逐一破滅的平成初期。他的作品不搞笑,沒有黑色幽默,卻處處充滿不按牌理出牌與荒謬的成分。

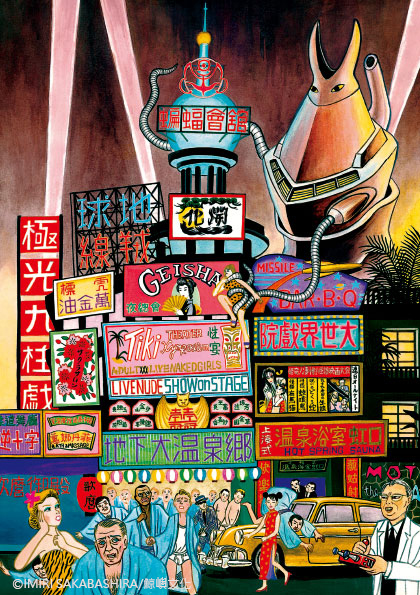

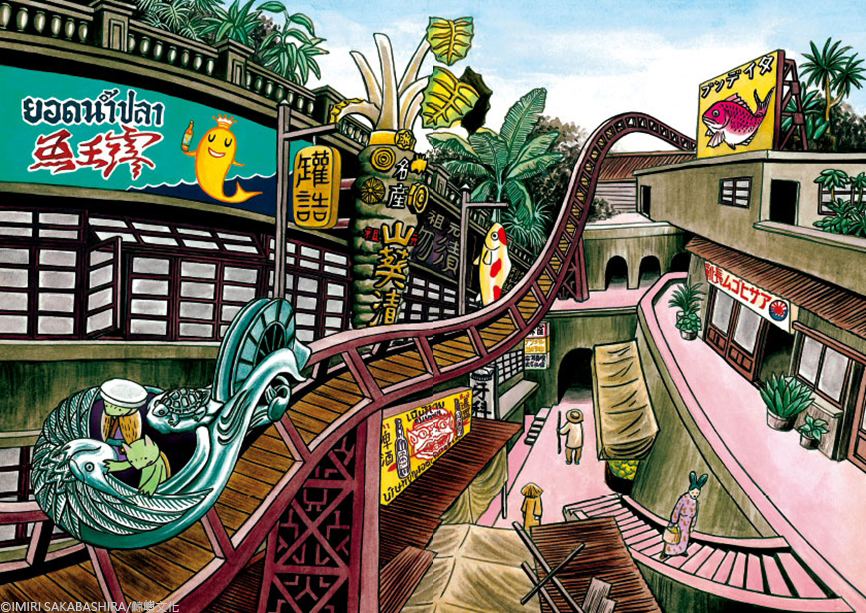

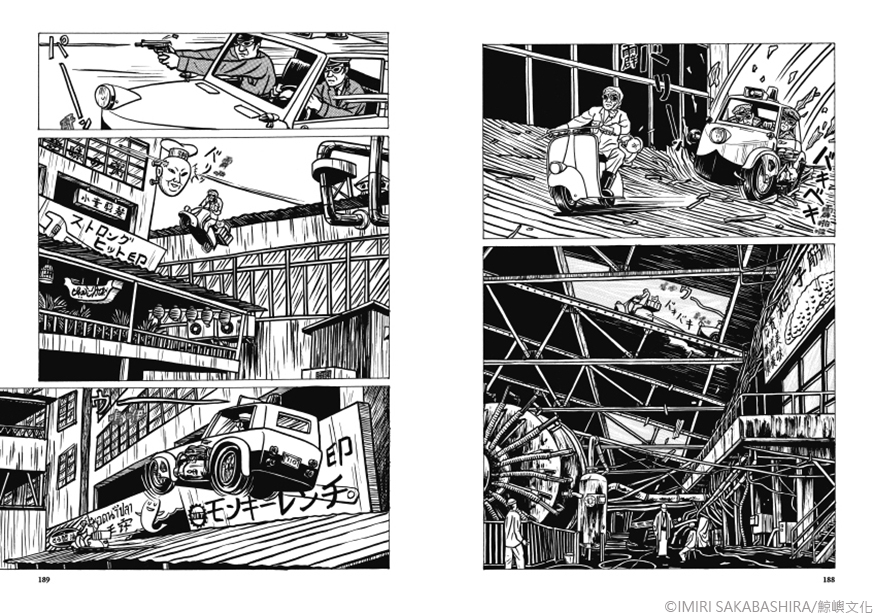

與前述的青林堂代表性作者相比,逆柱更不在乎漫畫的起承轉合、笑點出現時機、伏筆回收。讀者只能一直盯著主角被各種陳舊、陰暗甚至帶著霉味的背景包圍,不同文字標記的看板海報不斷往前逼近,盯著主角一直往前跑,直到最後一格莫名其妙地結束,剛才看到的那些不斷逼近讀者的圖像符號,卻好像還在繼續朝著讀者的方向湧進。

逆柱如果只是為了「把一些圖像符號放在一起,看看會是什麼感覺」而畫,還不至於呈現這種錯亂感,但很明顯地又和「我的精神有問題,看看我」的創作路線不一樣,因為他到最後還是維持了一貫的筆調。所以在此仍以「漫畫」而非「劇畫」、「連環圖」、「圖像小說」歸類。

在網路輕小說、條漫、手遊或搞笑短片追求快速、追求大量刺激的媒體平台上,很難容下逆柱的視覺語法。在漫威等超級英雄漫畫改編影視作品的大量影音轟炸下,許多美學表現都被屏蔽。逆柱或他所屬的那種徹底反敘事、反娛樂漫畫,閱讀時帶來的衝擊與讀後心得,只會在讀者心中緩緩發酵。功夫巨星李小龍生前說的「不必去了解它,感覺它。」可以成為閱讀逆柱漫畫的一種參考。●

|

|

|

作者簡介:逆柱意味裂(逆柱いみり) 逆柱意味裂的創作風格獨樹一幟、作風大膽,常常是夢境與現實交錯,時空動線飛躍,在癲狂意境中充斥各種異想,人類、怪獸與奇幻生物雜處其中……可說是日本另類漫畫的奇葩,更是少見的日本怪奇繪畫天才。 |

OB短評》#381 片片圖像中建構歷史的極品好書懶人包

●京都的誕生

平安時代武士創建的戰亂之都

「京都」の誕生:武士が造った戦乱の都

桃崎有一郎著,周若珍譯,馬可孛羅文化,480元

推薦原因: 知 樂

京都起源於日本平安京,是一座具有城市規畫的理想都城,也是當時日本王權的所在。有別於強調京都作為平安朝王權的理想都城,本書著重於平安京在日本平安時代後期的變化:在天災與人禍下沒落,以及新的武士群體在都城崛起。在作者筆下,平安京不只是天皇、上皇(法皇)活躍的都城,更是源氏、平氏等武士活躍的歷史舞台。武士在政治上的活躍,形塑了平安京的政治面貌以及新的地景。【內容簡介➤】

●老倫敦.從酒吧出發

張誌瑋著,時報出版,420元

推薦原因: 知 實 樂

作者旅居英國,對當地酒吧如數家珍,在他筆下,每一間倫敦酒吧各具獨特姿態,向讀者吐訴英國深刻的傳統與歷史文化。閱讀書中提供的各家訊息,讀的不只是酒或酒吧,而是透過酒吧展演的英國近當代歷史與人文風景。本書亦具指南性質,想好好體驗英國酒吧文化,帶著本書一一探索,想必是一大樂事。【內容簡介➤】

●如何解讀現代與當代藝術

The Art of Looking: How to Read Modern and Contemporary Art

蘭斯.埃斯布倫德(Lance Esplund)著,張穎綺譯,啟明出版,460元

推薦原因: 知 實 樂 益

參觀博物館與美術館已成為當代人們培養人文素養的重要媒介,如何解讀現/當代藝術,也成為當代公民素養與能力的一環。作者帶領讀者使用「眼睛」來對當代藝術作品進行分析解讀,全書結構分明,用字簡白清晰,可以幫助讀者認識什麼是「當代藝術」,透過對個別作品的說明,進而掌握當代藝術的內涵。【內容簡介➤】

●貓主子的科學

喵皇賣萌大小事

Catology : The Weird and Wonderful Science of Cats

史蒂芬.蓋茲(Stefan Gates)著,林柏宏譯,時報出版,380元

推薦原因: 知 樂

●狗麻吉的科學

汪星人狂汪大小事

Dogology: The Weird and Wonderful Science of Dogs

史蒂芬.蓋茲(Stefan Gates)著,林柏宏譯,時報出版,380元

推薦原因: 知 樂

貓咪和狗狗已成為當代人類社會中,幾乎等同於「家人」般的存在。對喜愛貓咪的人而言,貓甚至是「主子」,養貓人是專心伺候的奴僕;對愛狗人士而言,狗則是人類忠實的夥伴。隨著貓狗受到人類的歡迎,如何照護與認識愛寵的書籍已大量在書市出現。這兩本科普書提供了清晰、扼要的說明,幫助我們一步一步認識寵物的身體結構、身心資訊以及行為反應,習得各種關於牠們的小知識(例如貓掌竟然也會出汗)。除了具有科普性質,也可以視為必備的參考手冊,藉此建立更美好的關係。【貓主子的科學內容簡介➤】【狗麻吉的科學內容簡介➤】

●地獄地圖

天堂、煉獄、生命交界,靈魂歸處的終極解答

The Devil’s Atlas: An Explorer’s Guide to Heavens, Hells and Afterworlds

愛德華.布魯克希欽(Edward Brooke-Hitching)著,吳盈慧譯,創意市集出版,950元

推薦原因: 知 設 議 樂

不論是基督宗教、伊斯蘭教、佛教或其他宗教,各家經典裡都可以見到關於天堂與地獄的描繪。究竟天堂、人間與地獄是什麼樣的圖景?本書視角非常廣大,爬梳人類歷史上各種宗教對此提出的論述,配合大量的宗教圖像資料,解析其中蘊涵的宗教意義。豐富繚亂的「地獄地圖」除了舖展出各種地獄與天堂的想像之外,也可以從比較宗教的視角中,發現不同宗教所描繪的理想與悲慘世界的「同」與「異」。【內容簡介➤】

●留聲機時代

日治時期唱片工業發展史

林良哲著,左岸文化,500元

推薦原因: 知 樂 益

近10餘年來,歷史的討論不僅課題五花八門,史料的來源也從文字跨到多元媒體,影像、聲音都是今日訴說歷史的重要材料。本書討論日治時期台灣唱片的工業發展史,從留聲機、唱片、流行歌曲等開展台灣近代歷史的探究。事實上,唱片的歷史不只是聲音的歷史,本書討論的更是歌曲所折射與反映出台灣日治時期歷史的各種樣貌。留聲機與唱片改變了當時人們對於聲音的感受與想像,閱讀曾經流行於當時的音樂,可試著想像耳邊傳來歌聲,以及歌聲所傳達的歷史世界。【內容簡介➤】

●明治小說便利帖

從食、衣、住、物走入明治小說的世界

章蓓蕾著,健行文化,400元

推薦原因: 知 樂

長期旅居日本的作者,選擇明治時期的小說入手,以文學敘事中提及的飲食、穿著、居住、事物、場所等為線索,一一仔細說明這些事物的意涵,並從「物」的角度窺探日本近代至今的歷史發展。明治時期的日本正值文化轉變,留存與展現在文學作品中的「和物」與「洋物」,勾勒出東西文化交融的鮮明歷史變貌。【內容簡介➤】

●地底世界地圖

隕石坑、螢光蟲洞、皇陵、古城、隧道、防空洞、地下鐵、藏寶庫……探訪埋藏人類歷史與記憶的地下殿堂

Subterranea: Discovering The Earth’s Extraordinary Hidden Depths

克里斯.費區(Chris Fitch)著,林琳譯,聯經出版公司,580元

推薦原因: 知 樂

人類的視角經常過於關注地上的一切,而忽略腳下豐富深厚的世界。作者從各地的地底洞穴、古代陵墓,乃至現代的地下鐵、隧道、地熱站等設施,探索地底世界的課題。從全書的編排與敘事,可以窺見人類認識與使用地下空間的發展史,同時理解全球近現代發展中,地下空間的使用已突破了昔日的限制,成為現代文明建構與科技發展的重要一環,全球種子庫與大型強子對撞機正是極佳的證明。【內容簡介➤】

●吉原花街裏圖解

花魁、遊女、極樂夜,江戶遊廓風流史

吉原の舞台裏のウラ―遊女たちの私生活は実は○○だった?

永井義男著,吳亭儀譯,創意市集出版,420元

推薦原因: 知 樂

江戶時代的藝伎、遊廓在日本近世文化史上占有一席之地,是學界探討江戶城市經濟與庶民文化的重要課題。本書以遊廓為核心,以遊女為分析對象,對於遊廓的樣貌、遊女的來源、生活樣態及工作內容,都有詳盡的分析說明。彷彿帶領讀者進入江戶遊廓世界的指南書,在多采多姿的遊廓文化中浸淫遨遊。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量