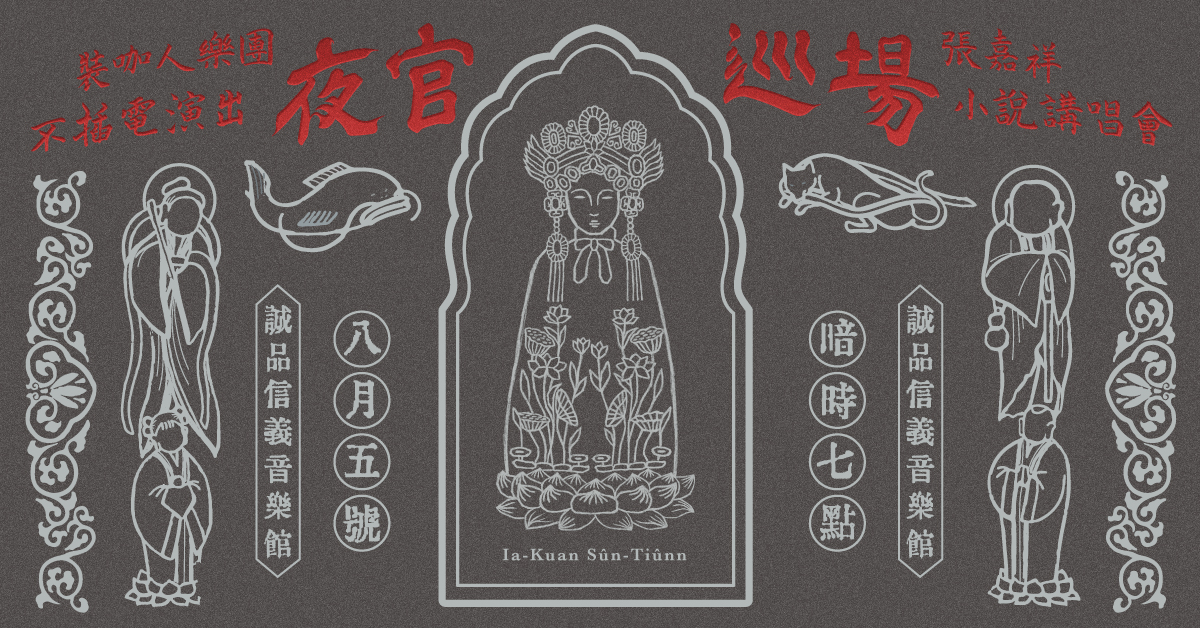

無風的夏夜,還未步入冷氣清涼的會場,遠遠就聽見嗩吶音、鑼響、有勁的擊鼓聲,以及高低交錯的嘶喊。土地氣息濃厚的人聲與樂音,讓人隨之暈眩震盪,瞬時瓦解書香空間既有的秩序,彷彿一行出於野莽山石間、氣勢磅礡的隊伍正破牆而入:正神、野神、孤魂、畸零者皆在其中。

適逢農曆七月鬼門開,裝咖人五位團員身上各自綁縛了紅布條,求個表演平安,如講唱會開場表演〈自頭講起〉(Tsū-thâu kóng-khí)的口白:「暗時,庄頭是野神和孤魂的巡場。」

➤魔幻火燒庄:野神、孤魂與羅漢

一個庄頭除了有正神庇佑,還有四散的野神陰神遊走在村庄,祂們是未經文明體制改造的神靈,是介於精怪鬼魂和神靈之間的「人靈之外」,絕望無助的人和偷雞摸狗的會祈求膜拜祂們。

在村口牌坊之外,一直往前走去,在過橋之前會有一間陰廟,庄人都叫祂水流媽,聽說是橋下發現的水流屍,無人認領供奉在橋旁,久了變成有應公一類的神。我家的豬寮在橋的另一邊,相隔一條溪,對面就是神的家,不知道水流媽會不會嫌臭?

——《夜官巡場》第二章〈燉一鍋菩薩肉〉

改編自北管傳統曲牌〈新普天樂〉的〈拜塗虱〉(Pài thôo-sat)、〈水流媽〉(Tsuí-lâu-Má)生猛有勁的演出後,張嘉祥的「同鄉國小學長」、台文作家鄭順聰喜孜孜發言:「今日真感謝,實在是很歡喜在誠品這個所在,真正是侵門踏戶,我們把整個火燒庄(Hué-sio-tsng)都搬來這。」

鄭順聰回憶起兩年前在當時還不太知名的裝咖人表演中,聽見嘉義民雄無人不熟悉的「水流媽」出現時的心情:「民雄人只要聽到水流媽就會偷笑。為什麼?它本來是火燒庄邊邊一個很安靜的廟,後來因為祂太靈驗,很多人簽大家樂都有中獎,所以有段時間,廟裡熱鬧程度不輸夜市,每天都有布袋戲跟歌仔戲,還有那時酬神最流行的脫衣舞,strip。」

他樂見張嘉祥透過文藝創作與歷史反思,將原先庄民簽大家樂求明牌的地方民間信仰,轉化為文化象徵,如同裝咖人從小舞台到各地越來越多地方表演,逐漸廣為人知:「今天到場一百人,但是對民雄人來說,千軍萬馬、天兵天將都來了,一起為我們裝咖人來護持、保護。」

台文作家鄭順聰。

提到水流媽,張嘉祥分享:「其實從小我媽就告訴我,水流媽那邊的夜市,東西買買就快回家。水流媽是陰廟嘛,會開明牌,那時候感覺是陰神不吉利,叫我可以少去就少去。」但其他庄頭的阿伯可沒那麼想,幾次回鄉場勘,「阿伯都坐在那兒午休,因為只有四根柱子比較通風,他們都在小廟吹著下午的涼風睡覺。」

專輯中的〈乩身〉(Ki Sin)描繪庄內的一個羅漢跤仔(lô-hàn-kha-á),18歲就被威嚴的侯爺選中當乩身,侯爺自此在他的生活裡無所不在,甚至對他說:「你要是不願成為侯爺,這輩子就要當羅漢,永遠永遠無法超脫。」

「這首歌在寫我們庄裡有些做零工領現的大叔,到一定年紀還是事業無成。我小時候就遇過這樣的羅漢,還隨他四處𨑨迌(tshit-thô)。」庄內羅漢會帶他去家屋後的灌溉水圳釣青蛙、抓魚、摸蜆仔,這或許就是小說裡靠著在豬寮與合作社的薪水過活,不時找野味來果腹的遊蕩羅漢「臭屁仔」的原型。

「小時候覺得這個人很閒,四處浪溜嗹、晃(趖sô)來晃去很自由、好像很超脫,」張嘉祥說,「但長大一點後,覺得不是這樣,他還是被限制在社會的經濟結構裡面。要是他沒有帶我去抓那些塗虱、釣這些青蛙,可能就沒晚餐吃了。」

裝咖人團長、《夜官巡場》小說作者張嘉祥。

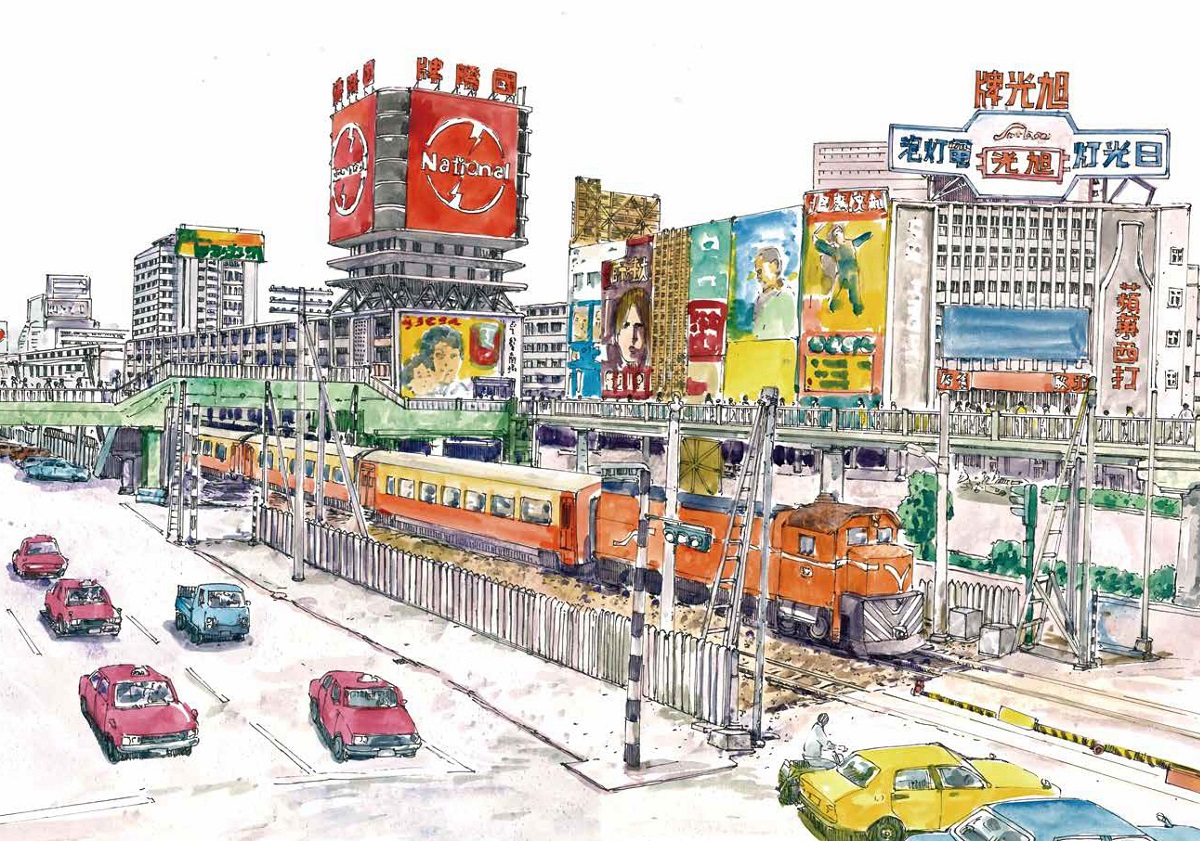

➤用文學覆寫舊時傷痛

講完羅漢故事,張嘉祥似被勾起思鄉情懷,講起火燒庄緊鄰的梅仔(mê-á)坑,以及因為語音多義帶來的不同聯想。他笑說:「有人說山腳種很多梅花,是梅花的梅(muê),但我阿公跟我說的時候,意思比較偏「糜」(mê)。更早的年代,梅山腳下有人賣粥,曾經遠近馳名,後來加水加很多,做到生意沒有信譽。」

提起梅山,在推薦序中驕傲自稱「我是土庫仔(Thôo-khòo-á)的囡仔」、「我們是活在故事裡的打貓人」的鄭順聰,開始宣揚民雄三大特產:鵝肉、鳳梨,「還有現在大家都知道的——」聽眾秒答:「鬼屋。」

鄭順聰熱情地現場教學怎麼開車前往火燒庄:「看到民雄肉包的那個十字路口,你要轉進7-11,不要轉進另一邊。轉進去,就回到嘉祥的故鄉火燒庄。東榮國小,就是我、嘉祥跟阮劇團副團長盧志杰的共同母校。」他邊說邊把併攏的手掌當作返鄉的車,行駛在腦中地圖投影出來的空氣路面:「直直走,你就會進入小說裡面的場景,一排芒果樹,兩排芒果樹,瀰漫著某種特別的煙霧。這個文學跟魔幻就開始火燒庄。」

現場讀者還沉浸在迷離想像中,張嘉祥幽幽補上一句:「實際上那都是霧霾。」

我跟周美惠最喜歡上學的時候騎那條種滿芒果樹出庄的路,大一點之後才知道這些芒果樹從日本時代就已經種下,如今已經有百年的歷史,芒果樹長得茂密,兩側的樹冠相聯環抱,串連成隧道。清晨火燒庄起霧,霧就被抱在樹道裡,我和周美惠就騎在其中。

陳聯勳《太平庄誌續寫.交通篇》:「本庄聯打貓市區馬路有庄頭和庄尾兩條,日本時代昭和八年,太平庄水圳系統完成了後,佇當年指派壯丁團開發兩條馬路,飽夯紅土,佇路兩爿種檨仔樹。」

我聽阿公講過,日本時代的壯丁團是個苦差,是去做免費的勞工,好一點會給一餐,但大多數是工資全無,勞作工具和衣服自備。

——《夜官巡場》第三章〈單車八竊記〉

談起《夜官巡場》專輯第一首完成的〈花巷〉,張嘉祥澄清這首歌與愛情沒那麼直接,以作穡人(tsoh-sit-lâng,務農人)阿公、阿媽為想像原型。當初創作的起心動念是大學看了侯孝賢的電影《戀戀風塵》:「聽陳明章彈那個配樂,800塊破吉他在那邊彈,聽到哭出來。我也想寫一首好像很簡單,但又能打動人的旋律。」

台下問:這首有很簡單嗎?張嘉祥答:「滿簡單的,四個和弦就寫完了。我們那時候只有四個和弦的程度。」因此,〈花巷〉一方面是張嘉祥試圖學習陳明章音樂風格的起步,另方面,則轉化自故鄉豐收村芒果樹的意象。他也問第二主唱戴戴對這首歌的想法。

「我的想像是一個人在回想他年輕時的事情,或一群年輕大學生去問年紀大的人:『我聽說曾經有個這樣地方』。第二段,被問的人,回到他青壯年的時候,去講他自己的那段記憶、往日戀情,或還在等的那個人。」戴戴認真回答。

裝咖人第二主唱戴睿駿(Dai Dai)。

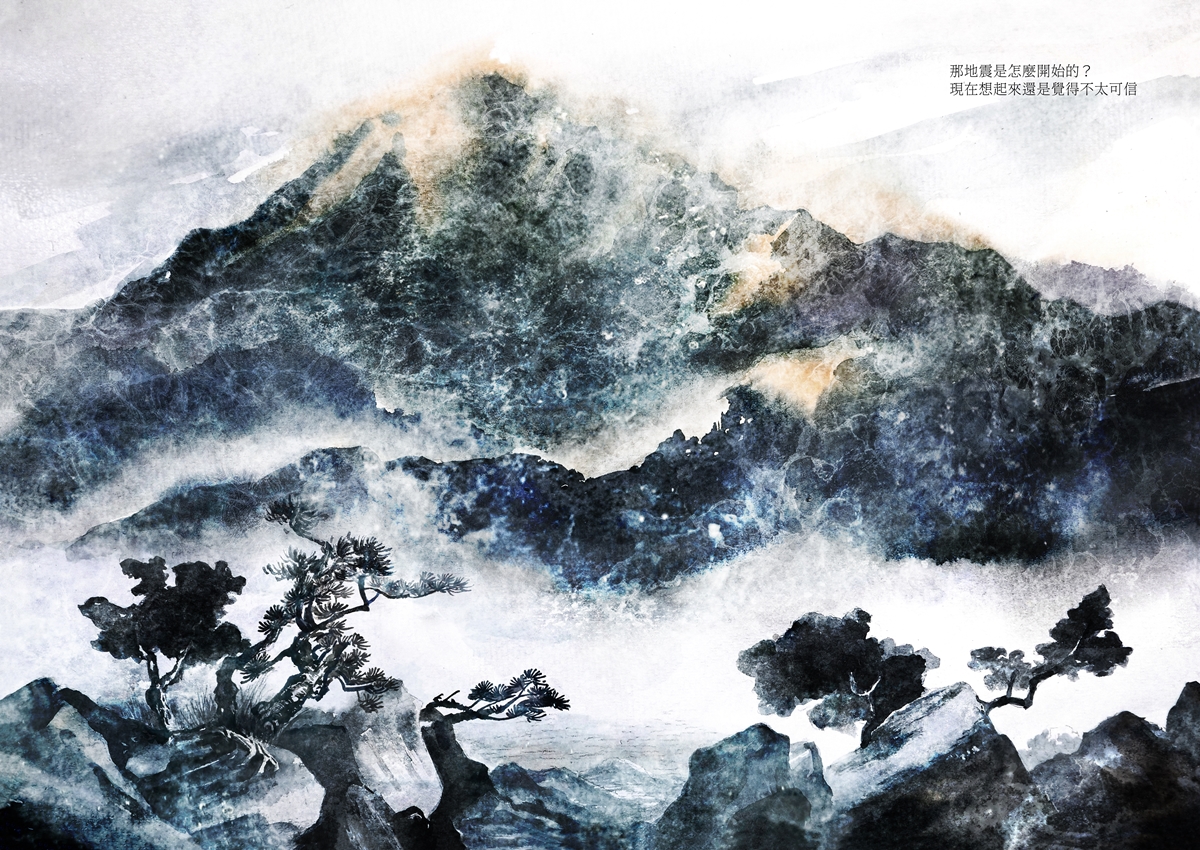

在看似戀愛感十足卻指向懷舊鄉愁的〈花巷〉之後,是取材自飽含傷痛的真人真事的口白〈拜請〉(Pài tshiánn)與歌曲〈林秀媚〉(Lîm Siù bī)。

林秀媚是嘉義地區首富林家的女兒,嘉義女中畢業,是個思想先進的知識分子。林家坐擁許多產業,張嘉祥舉例:「我們嘉義市有家土地銀行,在圓環旁邊,那個建物最近被認定為歷史古蹟,那是他們家開的。」二二八事件發生時林秀媚即將臨盆,同時具有參議員和醫生身分的丈夫盧鈵欽前往協商,卻從此一去不回。

張嘉祥語氣低沉:「我在想,可不可以用一個女性、家屬的角度來看二二八這個事件在嘉義發生的事情。」他揣想受難者家屬的心境:也許在事過境遷多年後,林秀媚祭拜盧鈵欽時,持香就開始說出心內話。

阿欽,我知影你是袂閣轉來矣。我有聽著你佇厝外哭規暝的聲,彼工你轉來,規身軀全全血,胸坎的血空足驚人(kiann-lâng),你覆佇桌仔頂哭,彼陣,我就知影你袂閣轉來矣。咱的屘囝(ban-kiánn)有一暗共我講,伊看著阿爸徛佇蠓罩外口,彼陣,我閣較知影,你是永遠永遠袂閣轉來矣。 我毋是古早彼款苦情的查某人,你胸坎前的批我有看矣,喪葬費用三仟箍我已經還(hâinn)矣。你就萬事放下,厝內大大細細現此時攏平安平靜。我想無,咱愛當時才毋免驚死踮機關銃口? 阿欽,三牲四果,就來鑒納(kàm-la̍p),一路平安。

(華文版)

阿欽,我知道你是不會再回來了。我有聽見你在我們家後院哭整晚的聲音,那天你回來,全身都是血,胸口的血洞很嚇人,你趴在桌子上哭,那時候我就知道你不會再回來了。我們的小兒子有一天晚上跟我說,他看見阿爸站在蚊帳外面,那時候我更加知道,你是永遠永遠不會再回來了。 我不是以前那種苦情的婦女,你胸口前的信我有看了,喪葬費用沒有超過三仟塊,我也已經還了。你就萬事放下,家裡的大大小小現在都很平安平靜。只是我想不懂,我們要什麼時候才不用怕死在機關槍下? 阿欽,這裡有三牲四果,你就來鑒納,一路平安。

——裝咖人〈拜請〉(Pài tshiánn)口白,收錄於《夜官巡場》專輯

演唱完後,張嘉祥繼續敘述,盧鈵欽被槍決後,林秀媚歷經改嫁、移民美國,又回基隆定居。據說,盧家不太諒解林秀媚改嫁。張嘉祥表示那個年代傳統大家族的想法如此,可以理解:「林秀媚有跳脫時代知識分子的思維。」

但《夜官巡場》小說裡有不一樣的結果:曾幫林秀媚打理家裡的幫傭美惠,到了老年不可思議地見證了盧鈵欽與林秀媚重逢。這章〈老美惠陷眠〉放在小說後記而非正文,因為「這段白日夢的結局太過美好,但他們實際上不是。」

張嘉祥以文字解釋:「我無權為受難家屬做任何代言,但我自己內心為他們想像了一個團圓的世界,想像他們波折多難的人生,在死亡後渡過彼岸,到達天國或淨土或仙境,他們的極樂、平靜會是什麼?我想是六、七十年後再度相聚,再度為了生活的瑣碎展開對話。」

張嘉祥內心所期望的、林秀媚與盧鈵欽應有的圓滿結局是這樣的:

「妳敢有看?阿欽都咧門口,清清氣氣,身軀勇健,面肉少年,唉喲,真正緣投。」

閣目一𥍉秀媚先生娘已經行去盧醫師身邊,伊變做少女時的模樣,皮膚滑溜,頭鬃反黑,插一蕊雞卵花,牽手和盧醫師行出醫生館。

左起:裝咖人吉他手朱雨民、張嘉祥、戴睿駿(Dai Dai)。

➤神在擁擠的城市,不能伸展祂的身體

講唱會最後,已讀完《夜官巡場》小說的百合花樂團主唱兼主創林奕碩,前來與張嘉祥對談。林奕碩先發制人提問:「書裡面的故事都是真的嗎?我有一點閱讀障礙,照順序看之後,好像有些地方還是不確定。比如說,第二章念咒語『菩薩的喙(tshuì,嘴)會處罰你,哈!』這到底是真的還假的?」

張嘉祥答,比較多是自己想的,然後補充說明:「我有跟陣嘛,就有聽到一些。有些真的,有些假的,靈異的部分可能是真的。」

話題一轉,林奕碩想到大家都有鄉下可以回去的童年經驗:「我是台北人,小時候快放寒假或暑假的時候,就會有人很開心說『我要回鄉下』,然後隔壁說『我也要回鄉下』。我就想說:『什麼是回鄉下?』」在現場的笑聲中,林奕碩繼續闡述,讀完小說發現真的很酷,「鄉下真的不一樣,因為台北好像比較少好兄弟。」

「因為台北的人從各個地方來啊,很多房子都一直拆掉,所有的廟旁邊都是比祂高的建築物,廟都是被擠壓的,所以我覺得神在台北應該比較……」在這個不知道林奕碩會如何評論神明的微妙停頓點,現場所有人都跟著慌張起來。

「魔力沒有那麼廣闊?」張嘉祥試著接口。

「對對對,不能伸展祂的身體。」林奕碩一說,大家便放心大笑。

同樣是在搖滾編曲中加入傳統南北管音樂、使用台文創作,以多種形式顛覆、翻新傳統文化的當代獨立樂團,常有人問:「裝咖人跟百合花有什麼不一樣?」張嘉祥說:「我自己覺得,我大部分都在講故事、講文本、講文學性,但我之前看奕碩的採訪,他說他沒有在管這些事情。」

「要在歌裡面寫敘述跟故事,你的故事要很特別。」林奕碩說:「比如有鄉下可以回去的小孩,就會有很特別的故事。可是,我在台北就沒有什麼特別的故事。你想像小時候去的雜貨店,國中就不見了……」林奕碩正要開始舉例,張嘉祥打斷他:「但有人跟我說淡水是鄉下欸。」

在眾人的笑聲裡,林奕碩點頭:「對,淡水是鄉下,但你坐個捷運就不是鄉下了,或是你讀個高中就不是鄉下,所以我的成長過程裡,比較不知道有什麼深刻的故事能書寫。如果說我跟裝咖人的差異,就是說,你有一些很特別的故事跟很像小朋友的想像,把那些東西變成敘事的時候,它就會很有趣。」

聽眾正覺得言之有理的時候,林奕碩又冷不防岔出去:「因為越現代化之後,好兄弟就會越來越少,就西化了,就沒有人燒金紙了,就沒有人拜拜,祂就沒東西吃……不然為什麼美國比較少?」這個反問來得猛烈,跌破眾人眼鏡。

百合花樂團主唱兼主創林奕碩(左)與張嘉祥。

張嘉祥回:「現代化之後,就變成都市傳說。」台下的鄭順聰也忍不住加入討論:「殺人魔啊!」林奕碩不能接受:「可是他是活的人,拿槍那些都是活人。你看美國的小劇場不需要先拜拜,Bon Jovi 不用拜拜。」一時找不到反駁的理由,大家只能捧腹大笑,在歡樂之中迎來裝咖人這晚最後一首歌〈寫予你一條溫柔的歌〉(Siá Hōo Lí tsi̍t tiâu un jiû ê kua)。

表演結束後,鄭順聰問裝咖人:「你們之後希望去哪裡表演?」張嘉祥興致勃勃地說:「我想辦一個觀落陰的演出,拉到六張犁夜觀,就是在六張犁的公墓。我想做一個結合戲劇、樂團演出,帶大家一起觀落陰,眼睛矇起來,用聲音去遊地府。」

沒想到創意沒被稱讚,還引起學長反對:「你這樣不對啦,為什麼不去民雄鬼屋?」張嘉祥笑說:「講唱會本來回嘉義的時候要去民雄鬼屋旁邊的咖啡店,跟簡妙如老師對談,但妙如老師說她會怕。」鄭順聰直接朝觀眾喊話:「有人要去嗎?去民雄鬼屋!」張嘉祥在旁邊也喊:「是觀光景點啦,不用怕,我沒有在那邊看過奇怪的東西。」●

鄭順聰(左)與張嘉祥。

|

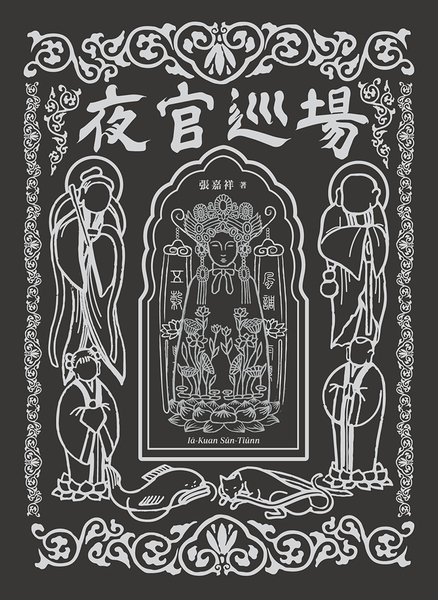

夜官巡場(精裝小說專輯版) 夜官巡場(精裝小說專輯版)

Iā-Kuan Sûn-Tiûnn

作者:張嘉祥

出版:九歌出版

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:張嘉祥

1993年出生。國立東華大學華文文學系畢業,目前就讀台灣師範大學台文所。嘉義民雄人,火燒庄張炳鴻之孫。從事音樂製作及創作、文學創作、Podcast主持等。現為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長、Podcast《台灣熱炒店》節目主持人。2021年出版《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》專輯,入圍第33屆金曲獎最佳新人。曾獲文化部110年度青年創作獎勵、文化部110年度扶植青年藝術發展補助計畫補助、文化部110年度語言友善環境及創作應用補助等。

|

|

夜官巡場 夜官巡場

Iā-Kuan Sûn-Tiûnn

作者:裝咖人(Tsng-kha-lâng)

出版:好有感覺音樂公司

【專輯簡介➤】

|

|

樂團簡介:裝咖人

音樂結合傳統北管,受著台灣土地的氣味佮目屎來創作,注意著臺灣的庄跤、受難孤魂故事。慣勢用陰神、陰身、鬼怪神摻入歌曲故事。

主唱1 Vocal1|張嘉祥 Tiunn Ka-siông

主唱2 Vocal2|戴睿駿 Dai Dai

吉他 Guitar|朱雨民 Mills Chu

貝斯 Bass|張劭威 Shao-Wei Chang

爵士鼓 Drums|李沅諺 Lí Guân-gān

Facebook|Instagram|YouTube|音樂串流平台

|

現場》拜請地方鬼神入文的火燒庄民俗搖滾:裝咖人《夜官巡場》小說不插電講唱會

無風的夏夜,還未步入冷氣清涼的會場,遠遠就聽見嗩吶音、鑼響、有勁的擊鼓聲,以及高低交錯的嘶喊。土地氣息濃厚的人聲與樂音,讓人隨之暈眩震盪,瞬時瓦解書香空間既有的秩序,彷彿一行出於野莽山石間、氣勢磅礡的隊伍正破牆而入:正神、野神、孤魂、畸零者皆在其中。

適逢農曆七月鬼門開,裝咖人五位團員身上各自綁縛了紅布條,求個表演平安,如講唱會開場表演〈自頭講起〉(Tsū-thâu kóng-khí)的口白:「暗時,庄頭是野神和孤魂的巡場。」

➤魔幻火燒庄:野神、孤魂與羅漢

改編自北管傳統曲牌〈新普天樂〉的〈拜塗虱〉(Pài thôo-sat)、〈水流媽〉(Tsuí-lâu-Má)生猛有勁的演出後,張嘉祥的「同鄉國小學長」、台文作家鄭順聰喜孜孜發言:「今日真感謝,實在是很歡喜在誠品這個所在,真正是侵門踏戶,我們把整個火燒庄(Hué-sio-tsng)都搬來這。」

鄭順聰回憶起兩年前在當時還不太知名的裝咖人表演中,聽見嘉義民雄無人不熟悉的「水流媽」出現時的心情:「民雄人只要聽到水流媽就會偷笑。為什麼?它本來是火燒庄邊邊一個很安靜的廟,後來因為祂太靈驗,很多人簽大家樂都有中獎,所以有段時間,廟裡熱鬧程度不輸夜市,每天都有布袋戲跟歌仔戲,還有那時酬神最流行的脫衣舞,strip。」

他樂見張嘉祥透過文藝創作與歷史反思,將原先庄民簽大家樂求明牌的地方民間信仰,轉化為文化象徵,如同裝咖人從小舞台到各地越來越多地方表演,逐漸廣為人知:「今天到場一百人,但是對民雄人來說,千軍萬馬、天兵天將都來了,一起為我們裝咖人來護持、保護。」

提到水流媽,張嘉祥分享:「其實從小我媽就告訴我,水流媽那邊的夜市,東西買買就快回家。水流媽是陰廟嘛,會開明牌,那時候感覺是陰神不吉利,叫我可以少去就少去。」但其他庄頭的阿伯可沒那麼想,幾次回鄉場勘,「阿伯都坐在那兒午休,因為只有四根柱子比較通風,他們都在小廟吹著下午的涼風睡覺。」

專輯中的〈乩身〉(Ki Sin)描繪庄內的一個羅漢跤仔(lô-hàn-kha-á),18歲就被威嚴的侯爺選中當乩身,侯爺自此在他的生活裡無所不在,甚至對他說:「你要是不願成為侯爺,這輩子就要當羅漢,永遠永遠無法超脫。」

「這首歌在寫我們庄裡有些做零工領現的大叔,到一定年紀還是事業無成。我小時候就遇過這樣的羅漢,還隨他四處𨑨迌(tshit-thô)。」庄內羅漢會帶他去家屋後的灌溉水圳釣青蛙、抓魚、摸蜆仔,這或許就是小說裡靠著在豬寮與合作社的薪水過活,不時找野味來果腹的遊蕩羅漢「臭屁仔」的原型。

「小時候覺得這個人很閒,四處浪溜嗹、晃(趖sô)來晃去很自由、好像很超脫,」張嘉祥說,「但長大一點後,覺得不是這樣,他還是被限制在社會的經濟結構裡面。要是他沒有帶我去抓那些塗虱、釣這些青蛙,可能就沒晚餐吃了。」

➤用文學覆寫舊時傷痛

講完羅漢故事,張嘉祥似被勾起思鄉情懷,講起火燒庄緊鄰的梅仔(mê-á)坑,以及因為語音多義帶來的不同聯想。他笑說:「有人說山腳種很多梅花,是梅花的梅(muê),但我阿公跟我說的時候,意思比較偏「糜」(mê)。更早的年代,梅山腳下有人賣粥,曾經遠近馳名,後來加水加很多,做到生意沒有信譽。」

提起梅山,在推薦序中驕傲自稱「我是土庫仔(Thôo-khòo-á)的囡仔」、「我們是活在故事裡的打貓人」的鄭順聰,開始宣揚民雄三大特產:鵝肉、鳳梨,「還有現在大家都知道的——」聽眾秒答:「鬼屋。」

鄭順聰熱情地現場教學怎麼開車前往火燒庄:「看到民雄肉包的那個十字路口,你要轉進7-11,不要轉進另一邊。轉進去,就回到嘉祥的故鄉火燒庄。東榮國小,就是我、嘉祥跟阮劇團副團長盧志杰的共同母校。」他邊說邊把併攏的手掌當作返鄉的車,行駛在腦中地圖投影出來的空氣路面:「直直走,你就會進入小說裡面的場景,一排芒果樹,兩排芒果樹,瀰漫著某種特別的煙霧。這個文學跟魔幻就開始火燒庄。」

現場讀者還沉浸在迷離想像中,張嘉祥幽幽補上一句:「實際上那都是霧霾。」

談起《夜官巡場》專輯第一首完成的〈花巷〉,張嘉祥澄清這首歌與愛情沒那麼直接,以作穡人(tsoh-sit-lâng,務農人)阿公、阿媽為想像原型。當初創作的起心動念是大學看了侯孝賢的電影《戀戀風塵》:「聽陳明章彈那個配樂,800塊破吉他在那邊彈,聽到哭出來。我也想寫一首好像很簡單,但又能打動人的旋律。」

台下問:這首有很簡單嗎?張嘉祥答:「滿簡單的,四個和弦就寫完了。我們那時候只有四個和弦的程度。」因此,〈花巷〉一方面是張嘉祥試圖學習陳明章音樂風格的起步,另方面,則轉化自故鄉豐收村芒果樹的意象。他也問第二主唱戴戴對這首歌的想法。

「我的想像是一個人在回想他年輕時的事情,或一群年輕大學生去問年紀大的人:『我聽說曾經有個這樣地方』。第二段,被問的人,回到他青壯年的時候,去講他自己的那段記憶、往日戀情,或還在等的那個人。」戴戴認真回答。

在看似戀愛感十足卻指向懷舊鄉愁的〈花巷〉之後,是取材自飽含傷痛的真人真事的口白〈拜請〉(Pài tshiánn)與歌曲〈林秀媚〉(Lîm Siù bī)。

林秀媚是嘉義地區首富林家的女兒,嘉義女中畢業,是個思想先進的知識分子。林家坐擁許多產業,張嘉祥舉例:「我們嘉義市有家土地銀行,在圓環旁邊,那個建物最近被認定為歷史古蹟,那是他們家開的。」二二八事件發生時林秀媚即將臨盆,同時具有參議員和醫生身分的丈夫盧鈵欽前往協商,卻從此一去不回。

張嘉祥語氣低沉:「我在想,可不可以用一個女性、家屬的角度來看二二八這個事件在嘉義發生的事情。」他揣想受難者家屬的心境:也許在事過境遷多年後,林秀媚祭拜盧鈵欽時,持香就開始說出心內話。

演唱完後,張嘉祥繼續敘述,盧鈵欽被槍決後,林秀媚歷經改嫁、移民美國,又回基隆定居。據說,盧家不太諒解林秀媚改嫁。張嘉祥表示那個年代傳統大家族的想法如此,可以理解:「林秀媚有跳脫時代知識分子的思維。」

但《夜官巡場》小說裡有不一樣的結果:曾幫林秀媚打理家裡的幫傭美惠,到了老年不可思議地見證了盧鈵欽與林秀媚重逢。這章〈老美惠陷眠〉放在小說後記而非正文,因為「這段白日夢的結局太過美好,但他們實際上不是。」

張嘉祥以文字解釋:「我無權為受難家屬做任何代言,但我自己內心為他們想像了一個團圓的世界,想像他們波折多難的人生,在死亡後渡過彼岸,到達天國或淨土或仙境,他們的極樂、平靜會是什麼?我想是六、七十年後再度相聚,再度為了生活的瑣碎展開對話。」

張嘉祥內心所期望的、林秀媚與盧鈵欽應有的圓滿結局是這樣的:

➤神在擁擠的城市,不能伸展祂的身體

講唱會最後,已讀完《夜官巡場》小說的百合花樂團主唱兼主創林奕碩,前來與張嘉祥對談。林奕碩先發制人提問:「書裡面的故事都是真的嗎?我有一點閱讀障礙,照順序看之後,好像有些地方還是不確定。比如說,第二章念咒語『菩薩的喙(tshuì,嘴)會處罰你,哈!』這到底是真的還假的?」

張嘉祥答,比較多是自己想的,然後補充說明:「我有跟陣嘛,就有聽到一些。有些真的,有些假的,靈異的部分可能是真的。」

話題一轉,林奕碩想到大家都有鄉下可以回去的童年經驗:「我是台北人,小時候快放寒假或暑假的時候,就會有人很開心說『我要回鄉下』,然後隔壁說『我也要回鄉下』。我就想說:『什麼是回鄉下?』」在現場的笑聲中,林奕碩繼續闡述,讀完小說發現真的很酷,「鄉下真的不一樣,因為台北好像比較少好兄弟。」

「因為台北的人從各個地方來啊,很多房子都一直拆掉,所有的廟旁邊都是比祂高的建築物,廟都是被擠壓的,所以我覺得神在台北應該比較……」在這個不知道林奕碩會如何評論神明的微妙停頓點,現場所有人都跟著慌張起來。

「魔力沒有那麼廣闊?」張嘉祥試著接口。

「對對對,不能伸展祂的身體。」林奕碩一說,大家便放心大笑。

同樣是在搖滾編曲中加入傳統南北管音樂、使用台文創作,以多種形式顛覆、翻新傳統文化的當代獨立樂團,常有人問:「裝咖人跟百合花有什麼不一樣?」張嘉祥說:「我自己覺得,我大部分都在講故事、講文本、講文學性,但我之前看奕碩的採訪,他說他沒有在管這些事情。」

「要在歌裡面寫敘述跟故事,你的故事要很特別。」林奕碩說:「比如有鄉下可以回去的小孩,就會有很特別的故事。可是,我在台北就沒有什麼特別的故事。你想像小時候去的雜貨店,國中就不見了……」林奕碩正要開始舉例,張嘉祥打斷他:「但有人跟我說淡水是鄉下欸。」

在眾人的笑聲裡,林奕碩點頭:「對,淡水是鄉下,但你坐個捷運就不是鄉下了,或是你讀個高中就不是鄉下,所以我的成長過程裡,比較不知道有什麼深刻的故事能書寫。如果說我跟裝咖人的差異,就是說,你有一些很特別的故事跟很像小朋友的想像,把那些東西變成敘事的時候,它就會很有趣。」

聽眾正覺得言之有理的時候,林奕碩又冷不防岔出去:「因為越現代化之後,好兄弟就會越來越少,就西化了,就沒有人燒金紙了,就沒有人拜拜,祂就沒東西吃……不然為什麼美國比較少?」這個反問來得猛烈,跌破眾人眼鏡。

張嘉祥回:「現代化之後,就變成都市傳說。」台下的鄭順聰也忍不住加入討論:「殺人魔啊!」林奕碩不能接受:「可是他是活的人,拿槍那些都是活人。你看美國的小劇場不需要先拜拜,Bon Jovi 不用拜拜。」一時找不到反駁的理由,大家只能捧腹大笑,在歡樂之中迎來裝咖人這晚最後一首歌〈寫予你一條溫柔的歌〉(Siá Hōo Lí tsi̍t tiâu un jiû ê kua)。

表演結束後,鄭順聰問裝咖人:「你們之後希望去哪裡表演?」張嘉祥興致勃勃地說:「我想辦一個觀落陰的演出,拉到六張犁夜觀,就是在六張犁的公墓。我想做一個結合戲劇、樂團演出,帶大家一起觀落陰,眼睛矇起來,用聲音去遊地府。」

沒想到創意沒被稱讚,還引起學長反對:「你這樣不對啦,為什麼不去民雄鬼屋?」張嘉祥笑說:「講唱會本來回嘉義的時候要去民雄鬼屋旁邊的咖啡店,跟簡妙如老師對談,但妙如老師說她會怕。」鄭順聰直接朝觀眾喊話:「有人要去嗎?去民雄鬼屋!」張嘉祥在旁邊也喊:「是觀光景點啦,不用怕,我沒有在那邊看過奇怪的東西。」●

Iā-Kuan Sûn-Tiûnn

作者:張嘉祥

出版:九歌出版

【內容簡介➤】

作者簡介:張嘉祥

1993年出生。國立東華大學華文文學系畢業,目前就讀台灣師範大學台文所。嘉義民雄人,火燒庄張炳鴻之孫。從事音樂製作及創作、文學創作、Podcast主持等。現為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長、Podcast《台灣熱炒店》節目主持人。2021年出版《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》專輯,入圍第33屆金曲獎最佳新人。曾獲文化部110年度青年創作獎勵、文化部110年度扶植青年藝術發展補助計畫補助、文化部110年度語言友善環境及創作應用補助等。

Iā-Kuan Sûn-Tiûnn

作者:裝咖人(Tsng-kha-lâng)

出版:好有感覺音樂公司

【專輯簡介➤】

樂團簡介:裝咖人

音樂結合傳統北管,受著台灣土地的氣味佮目屎來創作,注意著臺灣的庄跤、受難孤魂故事。慣勢用陰神、陰身、鬼怪神摻入歌曲故事。

主唱1 Vocal1|張嘉祥 Tiunn Ka-siông

主唱2 Vocal2|戴睿駿 Dai Dai

吉他 Guitar|朱雨民 Mills Chu

貝斯 Bass|張劭威 Shao-Wei Chang

爵士鼓 Drums|李沅諺 Lí Guân-gān

Facebook|Instagram|YouTube|音樂串流平台

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量