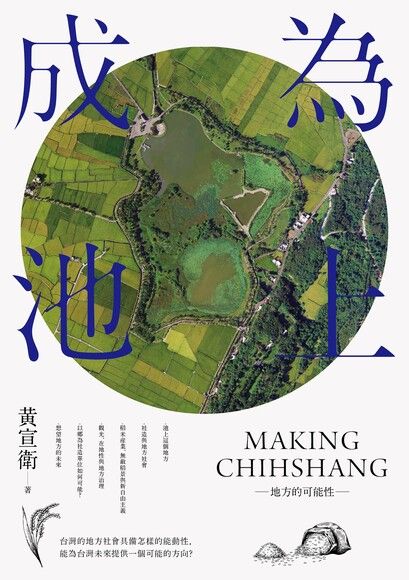

書評》真實烏托邦從地方開始打造,今天《成為池上》了沒?

中研院民族所黃宣衛教授出版新書,書名非常有意思,「成為池上」,「成為」和「池上」本身就是作者想要討論的問題。首先,什麼是池上?整本書都邀請我們去思考這個問題。

「池上」是台東縣池上鄉這個行政區劃所指稱的具體空間嗎?或者它是一個想像出來有著多重意涵的名詞?作者邀請我們從客觀時間與空間,也就是從歷史、國家政策的演變,去思考「到底池上是什麼」這個問題。

作者拉開的時間軸線非常長,從史前到清朝、日治時代,再到民國時代,「池上」或隱或現,這當然是從現在的池上鄉範圍,回溯去看不同時代它所呈現的面貌。而在空間的軸線上,我們可以利用現代科技將不同時代的「池上」具現在地圖上,一直到目前池上鄉的領域。

作者提醒我們,若用不同的標準去看,「池上」的意義可能就會不一樣。他以人文地理學者克瑞斯威爾(Tim Cresswell)的概念,論述一個「地方」的形成至少要有三個要件:區位、場所、地方感。前兩者是客觀性的、可以具體看得到的範疇:區位指任何人都可以根據固定標準指出來的某個角落;場所則是指一個界線清楚,可以讓大家互動的疆域。而第三個要件地方感,則如同晚近人類學強調的,指的是這個空間的人們怎樣感知這個空間。

➤什麼是地方感?

地方感這點,就帶入《成為池上》的「成為」,如何成為「池上」。一個地方不是自自然然地成為「地方」,而是經過了很多的過程。本書名的英文標題是Making Chihshang,Making有組合、營造的意思,作者用了半本書的篇幅,來告訴讀者成為池上有很多的原因,首先是族群的交錯。

在池上這個空間,歷史以來有很多族群居住,最早是原住民(現居原住民的祖先或是已遷徙到別的地方的原住民);從清朝到日治時代,各式各樣農業政策、林業政策、土地政策,甚至所謂的撫蕃政策,讓不同的族群自願或被招募來到這塊地方。起初是閩南人,再來是客家人,到國民政府時代,為了安置大量的榮民,就在台東開闢了很大的農場。

再來是宗教。這塊空間居住了很多人群,但是這些人如何感知這個空間呢?這當然有很多的可能性,作者引用了人類學、特別是漢人文化社會研究裡最有意思的成果之一,也就是宗教來解釋。簡單來說,這些不同時代不同族群的移民,因爲信奉同一個神,然後有了定期的祭祀活動,所需費用的收取會製造它的疆域,若再搭配遶境,久而久之會出現祭祀的界線,讓從事祭祀活動的人有同處一個空間的感覺。

作者提到池上出現過三大祭祀圈,最早是土地公廟,現在最繁盛的是趨近於道教的玉清宮。玉清宮是池上發達之後,比較具有商業資本的人,不管是為了酬神或是以廟宇再繼續累積他們商業的網絡,遂讓玉清宮成為當地最大的祭祀圈。然後還有鄉公所有意識地舉辦以整個池上鄉全境為主的宗教節慶活動,目前辦得最興旺並且結合觀光的是元宵遶境。

逐漸地,這些有疆域界線並且能夠跨族群(從原住民到客家人)的活動,將這個空間的人聚集在一起(當然這並不表示族群、宗教的區別消失了),以「池上」的活動讓地方感慢慢組合起來了。最後可能也是最重要的因素,是晚近20年台灣的「社區營造」這系列由下而上重組社區的政策。本書仔細描述地方上的熱心人士開始去組織,以池上為範圍開始打造一些地方感,池上最終「成為池上」。

➤以「鄉」作為觀察單位

然而,為什麼要談「成為池上」?為什麼「成為池上」是需要被談論的事情?作者首先問:過去二、三十年來,台灣的社區營造基本上是以社區、村莊為主,是大家可以面對面、互相知道鄰居、認識的人就在左近這樣的小小範圍。池上的範圍肯定是比一般想像的村莊或社區要大很多,因此社造可以以鄉鎮為範圍嗎?作者嘗試指出以池上鄉作為社造的單位,有很好的歷史跟政策的軌跡。

歷史上來講,在池上這個區域範圍裡,演變出可以跨越族群、村落的連結。如果以前人的研究方法,只聚焦在一個村落,可能只會描述某個族群;若是聚焦在某個社區,則可能只有談這個社區的特色。

其次就政策上來說,鄉公所有意識的以整個鄉為單位打造池上的特色。作者認為我們談地方感,可以把範圍從社區、村落再擴大一點,當然也不是一下子擴大到討論全球化下的國家那麼大的尺度。對我來講,「鄉」作為單位是非常有意思的,因為它在行政系統上屬於國家機構的一環,可是鄉之所以為鄉,就已經是有別於市鎮的農業地方。而實質上,一般理解的農業鄉村的社會關係,仍然活生生地展現在鄉間。

鄉公所是國家深入到地方基層最小的單位,但它卻能讓鄉民感覺某種親近性。鄉公所的人員大概都可以直接或間接關連到鄉民自己認識的人際網絡,大概也住在鄉里範圍內,鄉鎮的居民可能並不會直接認知它是國家機器的一部分。這是一個公部門外形、卻是用傳統私領域邏輯在運作的單位。

幾任池上鄉鄉長推動地方感打造的政策時,他們的成功其實是建立在擔任鄉長前就已在居民網絡裡累積出來的信任和熟悉基礎,再加上鄉裡富有名聲人士的支持,才能順利將外在抽象的理念轉化成鄉民的生活經驗,讓居民具體掌握。池上以鄉公所為單位發動的政策,有這樣一個公與私交錯的模糊關係,漸漸塑造出池上超越了村莊和社區的地方感。

以知名的池上米為例。池上米原指來自池上的米,後來它在市場上逐漸打出響亮名號,池上農民以及關心人士為了防止其他地方出產的稻米魚目混珠,於是推動冠有產地標章的池上米。這樣的打造過程,自然有新自由主義要地方自闢財源、國家治理的成分在裡面,可是作者更強調這個鄉公所領頭、其他社區組織協力的狀態,使得整個過程既不完全是國家治理的翻版,也不只是新自由主義在地方的落實,它有某種的自主性。

也就是說,池上米在認證的過程中,要吸引與說服農民、碾米廠、米店等和稻米生產銷售有關的人,都能符合國家頒發產地標章所規定的嚴格標準。光是把願意參與認證的農民拉進來就是一大工程,更別說稻米各個生產階段的檢驗、篩選等繁雜冗長。

而池上米最終取得產地標章的主要原因,不是只有經濟的誘因(獲得產地標章認證的稻米能夠賣得比較高的價錢),更源於原本存在鄉里中為了共善的道德理念與人際網絡,進而推展出要讓池上變得更好、更美、更符合生態價值的努力,被灌到居民對池上的榮譽感、幸福感之中。伯朗大道,無敵稻景、金城武樹可說是這個努力的副產品,儘管中間出現過度觀光商業化所產生的矛盾。

總之,池上米產地標章認證的過程,既動員了原有的鄉里網絡,又在其上嫁接了很多的創新與轉化。於是,「池上」的地方感不僅是產品,更是原因,「成為池上」從來就不是靜態的,從古代就不是,到了變動更為頻繁的現代就更不會只是個名詞。到此,全書的主旨也就非常清楚了。

➤公共、文化、地方

最後,再延伸這本書的幾個論點。首先是「公共」。本書一直提到漢人的社會有個叫作「傳統共善」的東西,也就是人們之所以要為所謂公家做事,可能是為了祈福、為了子孫、為了家族興旺,於是做了讓地方好的事情。可是近來的社區營造要提倡的是從基層開始,讓大家走出來討論公共議題,然而不是以家庭成員、不是以鄉的成員,而是要以公民的成員走出來。於是當居民走出來參與公共事務的時候,我們很快認定現代的公共領域逐漸形成,但本書點出了其中的複雜性。

例如,大坡池的保育,動員了很多單位:里辦公室、賞鳥協會,還有一個很特別的——救國團池上工作站。我們以不同的單位分類來分析他們,以及他們湊在一起到底在做什麼:是家族動員嗎?是黨國侍從地方派系的動員嗎?它是傳統共善的實踐嗎?還是官方論述偏好的公共領域興起討論大坡池的保育等進步的議題?

其實我們不知道他們到底要幹麼,可是他們就是在裡面做了一些事情。這些人走出來參與了一個領域、討論了一些事情,但它到底是什麼?他們可能是被里長動員,可能是被社區理事長動員,然後告訴大家今天是要來談怎樣讓大坡池變得很漂亮,或是無敵稻景裡的電線杆要不要拆掉,或是光電板能不能蓋在稻田旁等等,其中許多情感修辭就是訴諸鄉民直接的感情、感覺。

這麼一來,它是不是現代公共領域呢?作者認為我們必須很仔細地在裡面看,在人們還沒有共識和語言可以去說明這些現象之前,特別是人類學要非常注意細節,先不要去管那些範疇、先不要管全球化經濟宰制等這些很大的詞彙,我們先好好地去探討這個地方發生什麼事情。

更進一步而言,這本受惠於池上的歷史文獻爬梳以及田野工作蒐集的資料,放棄掉許多大架構所寫出來的、這麼詳細的民族誌,提出了對於這些範疇、詞彙的質疑,現在回過頭來變成未來談論池上、談論地方學裡的重要一環。所謂現在民族誌的使命,就是它的知識、寫作來自於人類學者在公共場合得到的資料,然後這些作品要能夠回頭再去參與,或者說啟動某種公共討論。

其次是「文化」。晚近這20年,台灣的社區都說要復振、保存社區文化,連帶地在人類學、文化產業就會出現的討論是:池上展演的是什麼樣的池上文化?是誰的池上文化?它只是展演嗎?它是真實的嗎?它只是為了觀光?那它會不會變成商品?

這些老的議題都出現在池上。本書指出我們不能以二元對立觀之,不是虛假就是真實,不是觀光化就是文化復振,其實實際上並沒有那麼清楚明白。例如,文化復振似乎指涉的是快要消失的,或者等待被拯救的文化元素,可是池上以及台灣其它很多地方都會看到,某種在公共領域裡再現自己的發言權。

池上米是一個讓池上人行銷時非常驕傲的元素——好山好水才能生產出這麼漂亮這麼優秀的米,這形成了一種很強、很新的地方知識,甚至把池上變成知識財產權,認證了池上米內含的地方特性,也框定了池上人的自我認同。

這種強烈的地方知識(知識財產權),並非學者以及官方能夠輕易改變的。它對外排除掉所有對這個商標的誤用、濫用、汙衊,對內則可以讓池上人不斷察看自己和鄰人有沒有符合標準。這個現象已經不是主體面對被展演的、被商品化的客體,不是文化展演和真實的問題而已。

但是,為什麼「地方」會需要變成一個主體呢?這其中就有本書所提到新自由主義實行之後很糟糕的結果——國家不再理所當然地補助任何組織,很多補助需要靠競爭才能得到,地方要有自己的財源,不能仰賴國家幫助。當地方需要去競爭,就要區分出自己跟別人不一樣之處,所以出現了各種「台灣第一」、「台灣最老」的自我標籤,如果沒有現成的,那就創生、培力一番,發明地方的特色。

當地方被擬人化、可以主動做一些事情區分各自的差異,結果就是地方變成一個行動體:它被要求要有某種精神、認同感,人們要在這個認同感裡面,有情感、有競爭、有感受、也有失落。當代如此重視地方精神、地方感,會不會是因為我們正處於這樣的一個歷史點?

當然,地方感不總是如此被動生成的。例如,本書講到無敵稻景時,描述當地人的企圖是,如果今天把無敵稻景弄好,人們就可以更美好地去推展池上的幸福人生。最初是經濟上的公平問題,也就是池上米認證以後可以賣到比較好的價錢,而這個優良的品質必須建立在參與的農民共同製造和維護好山好水來創造池上米的增值,同時參與的農民也要繳納認證費用給鄉公所。

那麼增值的部分該如何分配?鄉公所擔任再分配的樞紐,一開始著重在分配的公平性,越到晚近越增加了人們應該怎樣照顧其他人、照顧人際關係,進而照顧環境。畢竟稻田不是人,池上農民在幫我們(與世界)照顧好無敵稻景以及金城武樹等等,從原本只是要產出好米賣得高價,到好米讓大家吃得健康、永續,此時這個好的米、好山好水,漸漸帶入了更多的關心、更多的倫理性。

作者在最後的篇章中大力強調,這樣的地方感,是當今人們可以憑藉以超越國家治理、新自由主義的制約,成為打造社會創新和進步價值的「真實烏托邦」。黃宣衛教授在新書中並不只是停在描述地方感產生的歷史脈絡,最終他要告訴我們,地方社會是人們第一個以及最後一個堡壘,在這個不安變動的年代。●

|

|

|

作者簡介:黃宣衛 花蓮人。英國St Andrews University社會人類學博士,目前為中研院民族所研究員,國立東華大學台灣文化學系合聘教授。長期在東台灣做研究,期望以區域研究的視野,跳脫原住民研究與漢人研究的分野,從人的創造性與侷限性出發,探討歷史過程中,個人、社會/文化與環境之間的關係。 |

成為池上:地方的可能性

成為池上:地方的可能性

有些日子,我等待成為自己

有些日子,我等待成為自己

國外愛這味.日本》台漫反向輸出,國際合作是關鍵 ft.漫畫家阮光民、大人的漫畫社陳怡靜

近年,一股「臺灣風」吹進日本大街小巷,除了美食外,臺灣漫畫書走出國界,打進日本漫畫市場,以紙本書籍或電子書之姿,送到日本民眾眼前。

➤臺漫的復興早在13年前就開始

日本是世界聞名的動漫大國,題材、編劇、畫技、分鏡等領域都有其佼佼者,要在日本漫畫市場分一杯羹,從來就不容易。

Podcast節目「大人的漫畫社」主持人陳怡靜觀察,售出日文版權的臺灣漫畫多了起來,「大約是從2009年開始,我認為關鍵原因是和《CCC創作集》跟蓋亞文化開始做紙本書有關。」

陳怡靜說,《CCC創作集》早期連載作品,包含2012年出版的單行本《時空鐵道之旅》、2013年出版的單行本《異人茶跡》皆於2015年授權至日本,而2010年出版的《北城百畫帖》則在2018年授權至日本,近年由《CCC創作集》推出的作品如《無名歌》、《友繪的小梅屋記事簿》、《蘭人異聞錄》等,也全是打進日本市場的作品。

➤台漫打開日本市場大門

驚喜的是,除《CCC創作集》作品以外,如《用九柑仔店》、《Day off》、《最軟!東京人夫日記》、《來自清水的孩子》及《T子%%走》等臺灣漫畫都是近2年售出日文版權的作品。其中,《用九柑仔店》更是漫畫家阮光民投入漫畫領域近20年來,首部售出日文版權的作品。

阮光民回憶,臺灣漫畫家先在日本闖出名號的代表人物,就屬已故漫畫家鄭問。而在鄭問赴日時期,東立也有漫畫家和日本講談社合作連載過,「例如漫畫家度魯,我還在當助手時,他就是非常有經驗的漫畫家,當時幾位東立出版社的漫畫家都有在日本雜誌發表作品,那一波是日本和台灣陸陸續續有漫畫交流的。」

「但可能跟我們出版環境不景氣也有關,漸漸交流就沒了。」阮光民認為,有一陣子是日本流行什麼類型的漫畫,臺灣這邊也會想追逐同一股潮流,「但如果他們已經有這樣的故事了,何必還要類似的呢?」而看鄭問、敖幼祥等大師的作品,不論是看畫風還是看內容,就能辨別出是出自誰手。其實只要說自己想說的故事,如此就會長出自己的特色。

陳怡靜分析,綜觀近年打進日本市場的作品,都擁有台灣在地特色,「10幾年來,作者漸漸取材自臺灣多元文化,而日本對臺灣是充滿友善與好奇的,以《來自清水的孩子》來說,這種刻劃臺灣歷史時代背景下的故事,過去我們認為不好推到國外,但卻成功打進日本,代表日本人對於台灣還是有文化上的好奇與普世價值的類似。」

➤國際合作是反向輸出的關鍵

對看著日本漫畫長大的臺灣人而言,臺漫銷向日本,或許能有一點「反向輸出」的喜悅,不過,除了售出版權以外,我們是否還能再進一步呢?

文化內容策進院副院長盧俊偉認為,推動臺日共製是可以嘗試的方向。日本擁有完整漫畫相關產業生態,一部漫畫在日本,存在吸引跨域為周邊商品、遊戲甚至動畫的可能性,現今臺灣漫畫在日本多是輸出既有作品,以單點突破,「如果有機會,我們可以將點擴散為點、線、面,進到產業網絡去。」

今年,《CCC創作集》和日本角川集團合作,除了推薦臺灣漫畫《殤否》、《幻鏡少女ALICE》、《貓妖傳》及《海倫娜與大野狼先生》到日本連載,也嘗試媒合臺灣漫畫家與日本角川的編輯合作,首波作品今年開始繪製。

盧俊偉說,要讓日本讀者完全理解外國作品的笑點、文化背景等,還是需要靠日本編輯的角度,「編輯是很重要的,會判斷讀者要什麼,將賣點轉譯給讀者知道,如果擁有日本編輯的角度,臺漫更能在當地培養人氣。對臺灣而言,也是跟著日本漫畫產業實戰中學習的經驗。」

一部海外漫畫想在日本累積聲量,勢必要靠許多努力。好在,臺灣擁有這麼多專注說自身故事的漫畫家,跨越國界的臺漫新風景,指日可待。●

➤台漫精彩剪影

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量