閱讀通信 vol.197》非典型、非百分百正義的英雄悶來自何方?

大至遠洋外的戰火、令人胃糾結的緊張國家政局,小至日常各種值得牙起來的焦躁事,我們偶爾都會想呼喊,好需要一尊超級英雄來拯救我們的生活~~~

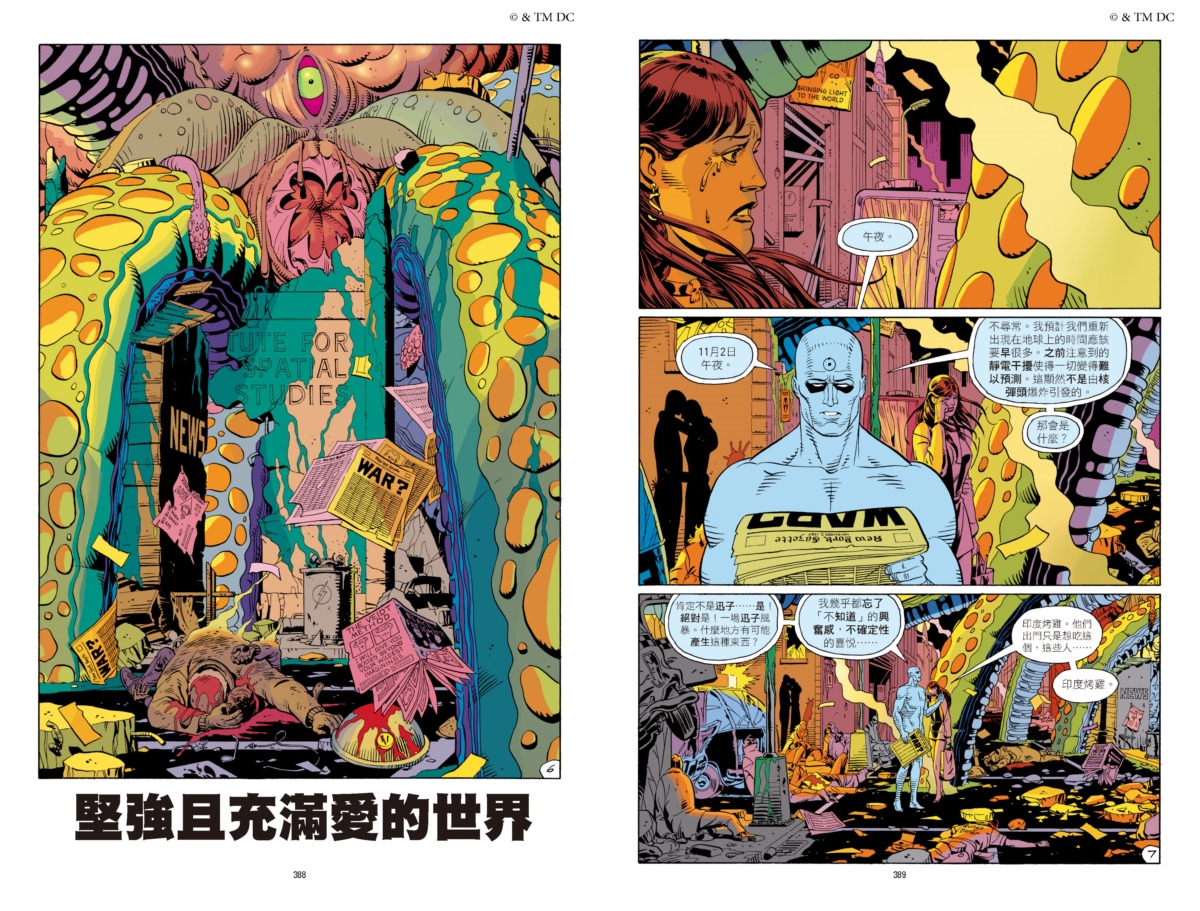

你定義的「超級英雄」是什麼?歐美漫畫宗師艾倫.摩爾的《守護者》對「超級英雄」常見的正義形象提出許多少見且尖銳的反思,比如「與一般人感官能力、覺知不同的英雄還會關心人類社會嗎?」、「誰來監管這些守護者?」、「雖然目的良善,但這些殘酷的執行方式是可以被容忍的嗎?」。

通通編最近迷上奇哥的漫畫作《身心靈大全集》,裡面就有位超級英雄Poo Man,他身擁多項動物強大技能,可惜要獲得這些能力,他必須要先被動物生吞下肚後再成為排泄物排出……(讀到這裡的用餐讀者sorry)嗯,看來有點歪掉、獵奇又不失幽默的英雄也是有的。

就如同每個人心中都有一碗理想的滷肉飯一樣,在一字排開的眾多典型英雄中,人人心裡也都有那麼一位非主流的帥氣/美麗英雄吧。

【封面故事】超越常人的英雄,真的關心人類社會嗎?表層流暢內裡複雜,圖與文完美嵌合的《守護者》

本周其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

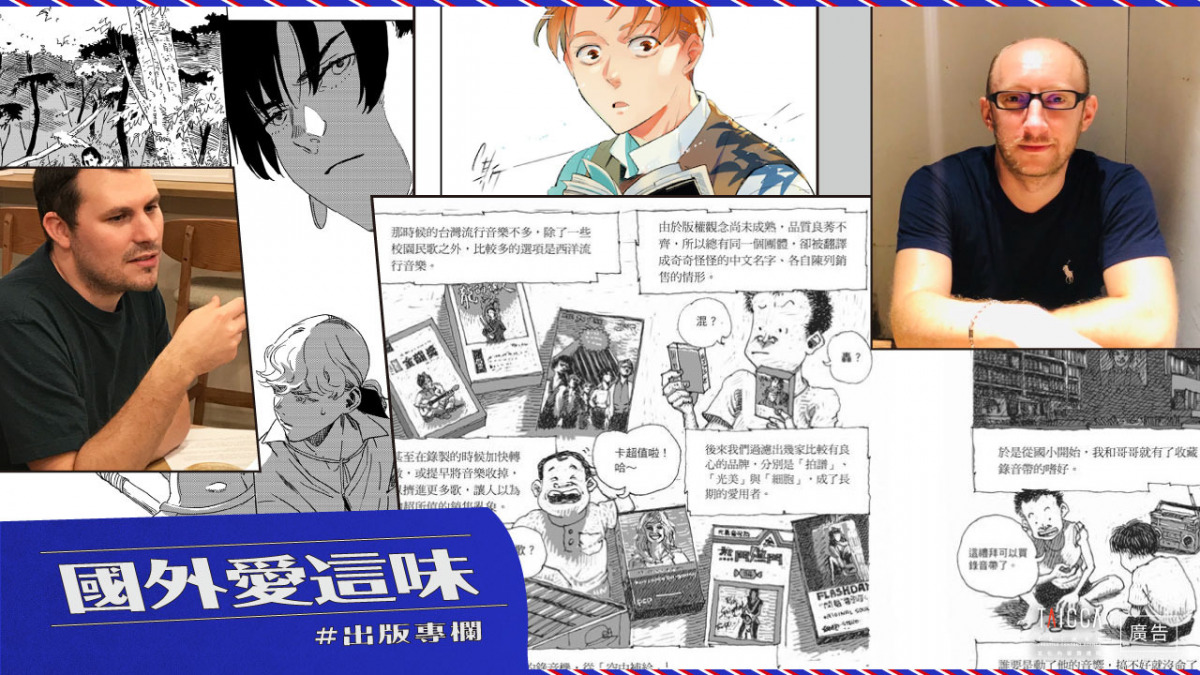

- 【國外愛這味,法國】翻譯,縮短異國文化陌生感,突顯人的感情ft.翻譯關首奇、曾子軒

- 【書.人生.顏娟英】書本是我的城堡也是我的翅膀

- 【每周好書.童書短評】#93 陪孩子被幽默撞擊發笑,在靜謐中尋得平靜

我都用姊姊的舊東西|博物館與它的產地|星星是暗夜的眼睛|砧板進食中|鍋子罷工中|寶寶眼中的媽媽圖鑑|香蕉事件|影子|勇敢的獅子兄弟|早安森林3 養蜂人家

- 【每周好書.OB短評】#383 多方視角切入觀看世界的極品好書懶人包

機智購物生活|植物靈藥|少女A|漢文與東亞世界|漫遊藝術史套書|遇見文明.文化如何交流?|遇見文明.人們如何觀看?|從統計看經濟|菜市場政治學|馬克思與馬克思主義

【8/19~8/28活動預告】

天氣炎熱,讀者參加閱讀活動時務必留意防疫和防曬,通通編祝大家平安健康,清涼愉快。

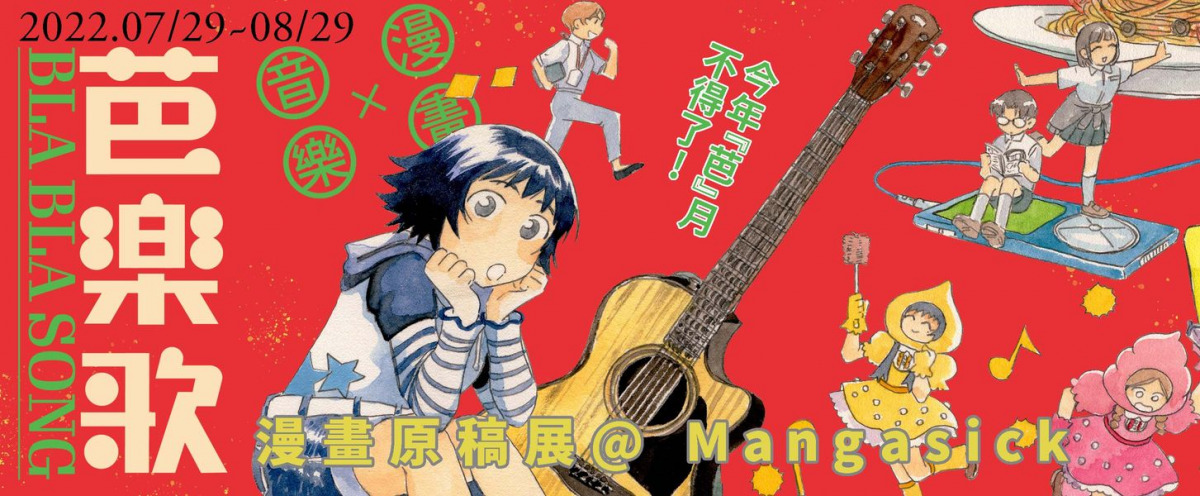

●7/29-8/29

▶Peter Mann 「《芭樂歌》出版紀念展」

地點:Mangasick(台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1)【活動頁面➤】

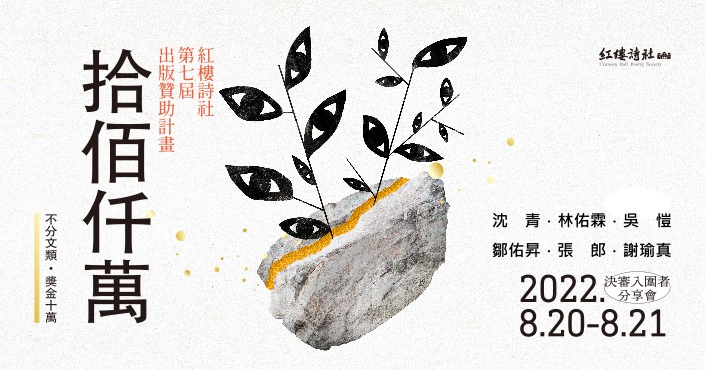

●8/20-8/21

14:00-17:00

▶【決審入圍者分享會】-紅樓詩社7th拾佰仟萬出版贊助計畫

地點:左轉有書(台北市中正區鎮江街 3-1 號)【活動頁面➤】

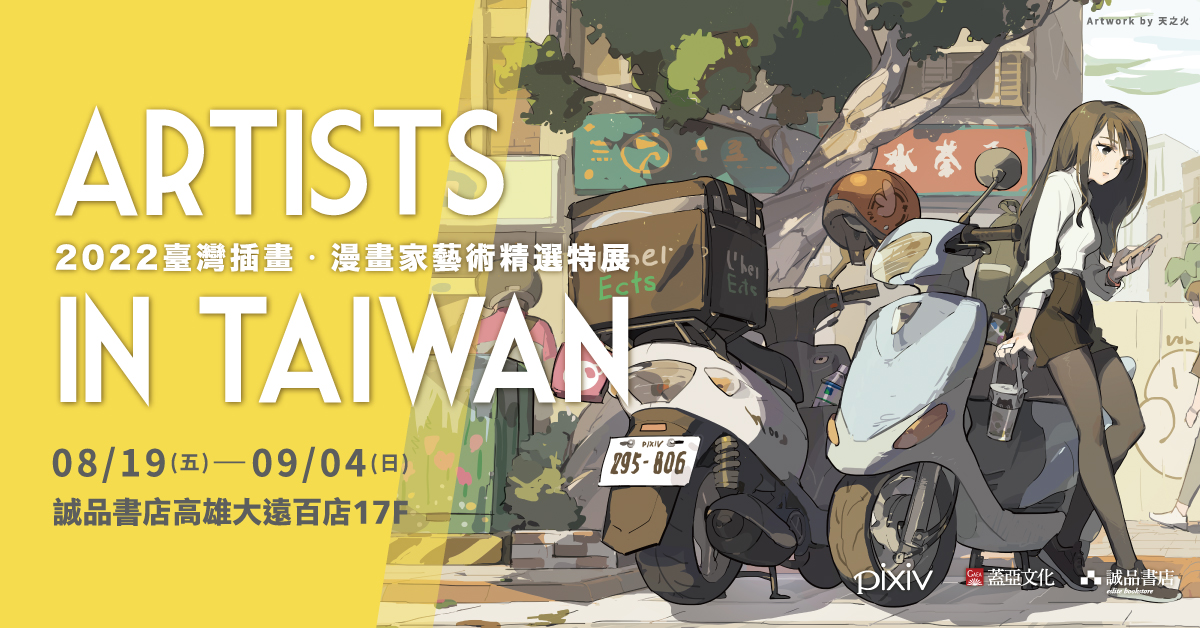

●8/19-9/4

▶《ARTISTS IN TAIWAN》2022臺灣插畫.漫畫家藝術精選特展

地點:誠品書店高雄大遠百店(高雄市苓雅區三多四路21號17樓)【活動頁面➤】

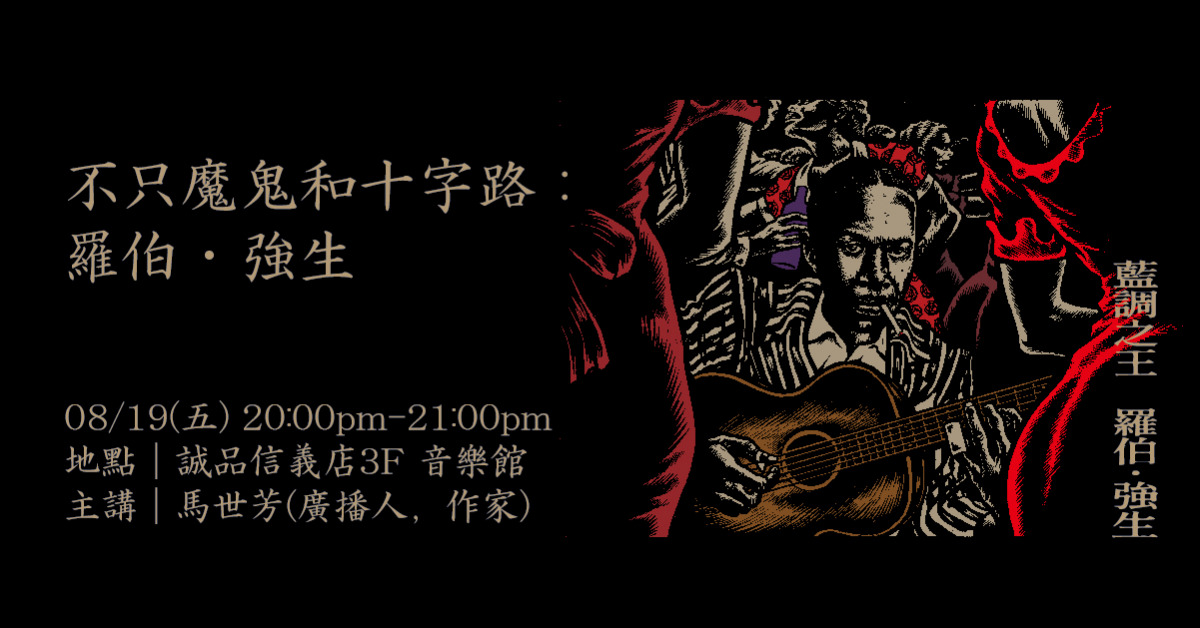

●8/19(五)

19:00-20:30

▶我們筆下的那些女孩兒們──Artists in Taiwan 2022 特別對談

地點:誠品書店高雄大遠百店(高雄市苓雅區三多四路21號17樓)【活動頁面➤】19:00-21:00

▶【疑案沙龍】「執念蒙蔽雙眼,愛將是地獄唯一活路」《迴陰》背後的創作靈感

地點:謎團製造所(臺北市大同區民生西路300號8樓)【活動頁面➤】19:30-21:00

▶中小學生必讀海洋百科!——《海洋100問》新書分享會

地點:逃逸線書室(新北市三重區朝陽街31號)【活動頁面➤】20:00-21:00

▶不只魔鬼和十字路:羅伯強生

地點:誠品書店信義店音樂館(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】20:00-21:30

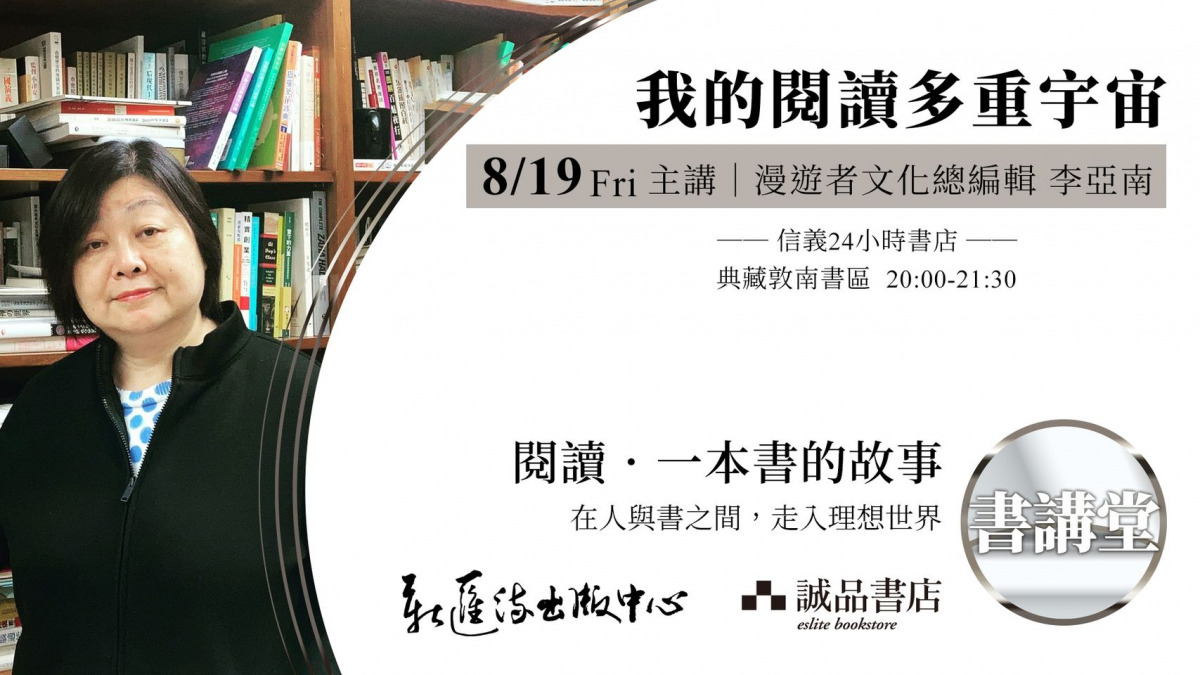

▶新匯流書講堂︱李亞南【我的閱讀多重宇宙】

地點:誠品書店信義旗艦店3F典藏敦南專區(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】

●8/20(六)

10:00-12:00

▶宜蘭文學館︱暖暖身:小野「我心中的一條河:冬山河」

地點:宜蘭文學館(宜蘭縣宜蘭市舊城南路縣府二巷19號)【活動頁面➤】10:30-11:30

▶《是誰在冰箱啊?》故事分享會

地點:日榮本屋(苗栗縣苗栗市中山路129號)【活動頁面➤】14:00-15:30

▶白樵《風葛雪羅》新書分享會

地點:雨樵懶人書店(花蓮市光復街130號2樓)【活動頁面➤】14:00-16:00

▶白色恐怖中的藝文陣線與當代劇場轉譯——《激進1949:白色恐怖郵電案紀實》新書座談

地點:瑯嬛書屋(桃園市中壢區榮民路165巷6號)【活動頁面➤】

▶《空笑夢》新書分享會

地點:紀州庵文學森林2樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】15:00-16:30

▶古碧玲《不知道的都叫樹》新書分享會

地點:永樂座(臺北市中正區寧波西街3號2樓)【活動頁面➤】19:00-20:30

▶簡鴻模《蘭嶼徒步環島不要載我》新書分享會

地點:永樂座(臺北市中正區寧波西街3號2樓)【活動頁面➤】19:00-21:30

▶再讀《刺與浪:跨世代台灣同志散文讀本》:探照同志文學的鳴放、暗湧與突刺

地點:女書店(臺北市大安區新生南路三段56巷7號2樓)【活動頁面➤】19:30-20:30

▶在戰火中迎接新生命 ——《我的戰場在產房》新書分享會

地點:誠品書店臺中園道店3F 閱讀書區(臺中市西區公益路68號)【活動頁面➤】19:30-21:00

▶《武漢》新書分享會:海峽兩岸防疫對照與一本書的命運

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】

●8/21(日)

14:00-15:30

▶Repeat 《人類圖:你與世界和解的開始》台中新書分享會

地點:梓書房(臺中市西區福人街89號)【活動頁面➤】14:00-16:00

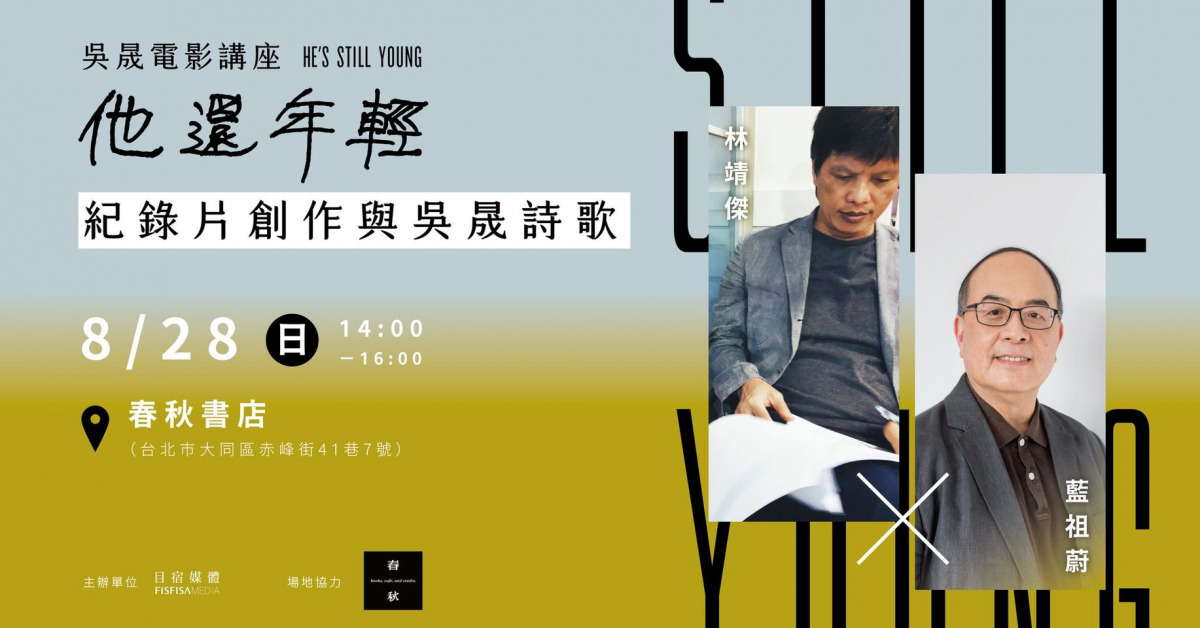

▶《他還年輕》電影講座——不動的行動派詩人

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】14:30-16:00

▶臺日魔神仔與女鬼的世紀大亂鬥?

地點:繫。本屋(屏東縣屏東市青島街112號)【活動頁面➤】

▶歡迎登陸禁斷惑星

地點:舊香居(臺北市大安區龍泉街81號1樓)【活動頁面➤】14:30-16:30

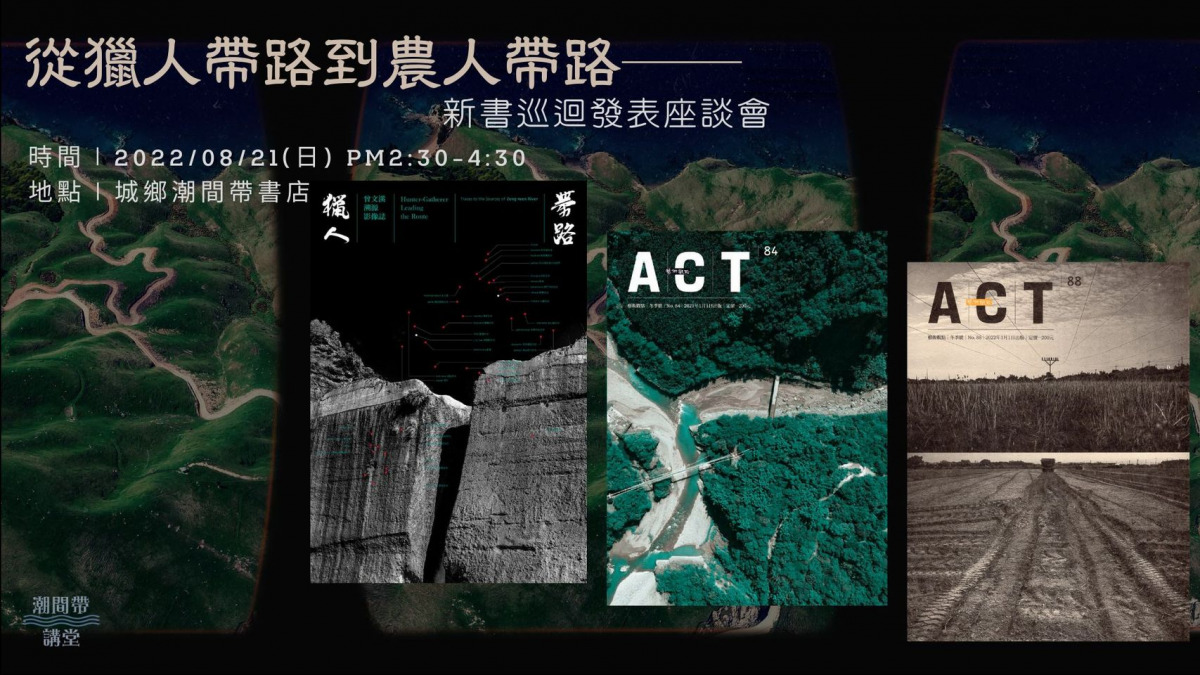

▶從獵人帶路到農人帶路──《獵人帶路》、《藝術觀點 ACT:流域治理專題》、 《藝術觀點 ACT:農業創生專題》 新書發表座談會

地點:城鄉潮間帶書店(宜蘭縣宜蘭市民權新路37號)【活動頁面➤】14:30-17:00

▶【線上哲學讀書會】轉型要正義,就須面對《父輩的罪惡》

地點:線上講座【活動頁面➤】

▶《撒哈拉,一片應許之地》新書分享會

地點:何嘉仁民權書店(臺北市中山區民權東路二段107號B1)【活動頁面➤】15:00

▶阿橋社出版 |做個創作者,要讀哪些書?

地點:臺南政大書城(臺南市中西區西門路二段120號B1)【活動頁面➤】

●8/24(三)

19:00-21:00

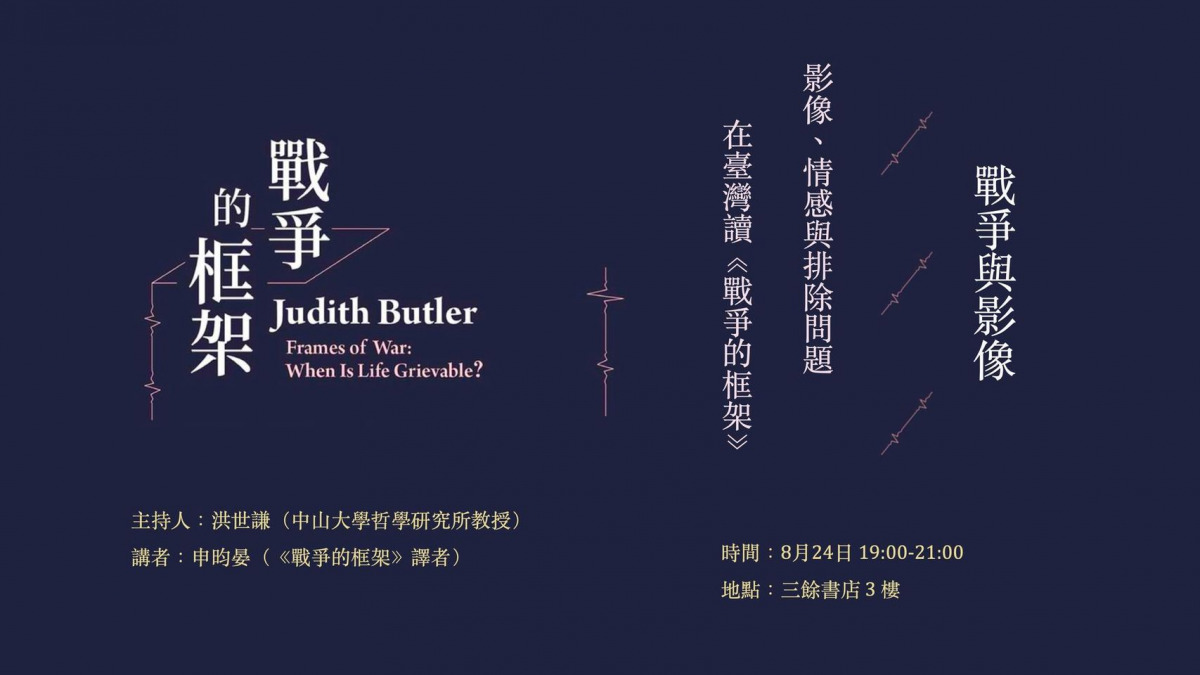

▶戰爭與影像:影像、情感與排除問題,在臺灣讀《戰爭的框架》

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】

●8/26(五)

19:30-21:00

▶星期五的月光曲~台積電文學沙龍:馬翊航×陳柏煜

地點:孫運璿科技.人文紀念館(臺北市中正區重慶南路二段六巷10號)【活動頁面➤】

▶《臺灣惡地誌:見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史》新書分享會

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】

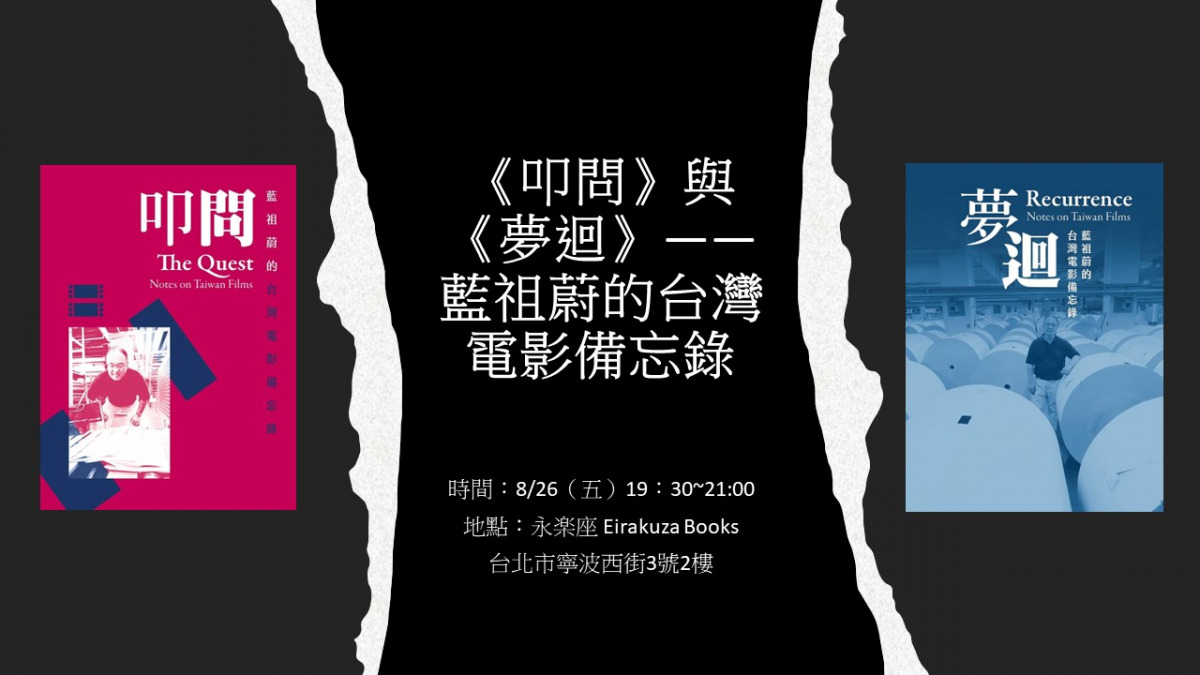

▶《叩問》與《夢迴》—— 藍祖蔚的台灣電影備忘錄

地點:永樂座(臺北市中正區寧波西街3號2樓)【活動頁面➤】19:30-21:30

▶《他還年輕》電影講座——從紀錄片看詩人吳晟的書寫與行動

地點:敏隆講堂(臺北市中正區羅斯福路二段9號12樓)【活動頁面➤】20:30-21:30

▶SUMMER READING丨陳鳳馨【 外行人看K線,內行人觀察世界秩序】

地點:誠品書店信義旗艦店3F典藏敦南專區(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】

●8/27(六)

14:00-16:00

▶【九歌・洪範・爾雅譽揚紀錄片】放映暨映後座談

地點:紀州庵文學森林大廣間(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】14:00-17:00

▶《凡尼亞舅舅》+《飛踢,醜哭,白鼻毛:第一次開出版社就大賣 騙你的》聯合發表會!

地點:桃園區公民會館三樓(桃園市桃園區中華路8號)【活動頁面➤】14:30-15:30

▶《療癒陷阱——被世界遺棄時,你想如何被接住?》新書分享會

地點:誠品書店臺中園道店3F 閱讀書區(臺中市西區公益路68號)【活動頁面➤】14:30-16:30

▶你哥影視社|《塔塔加的回憶》書籍/特映分享會

地點:季風帶書店 (臺北市大同區迪化街一段198號2樓)【活動頁面➤】19:00-20:30

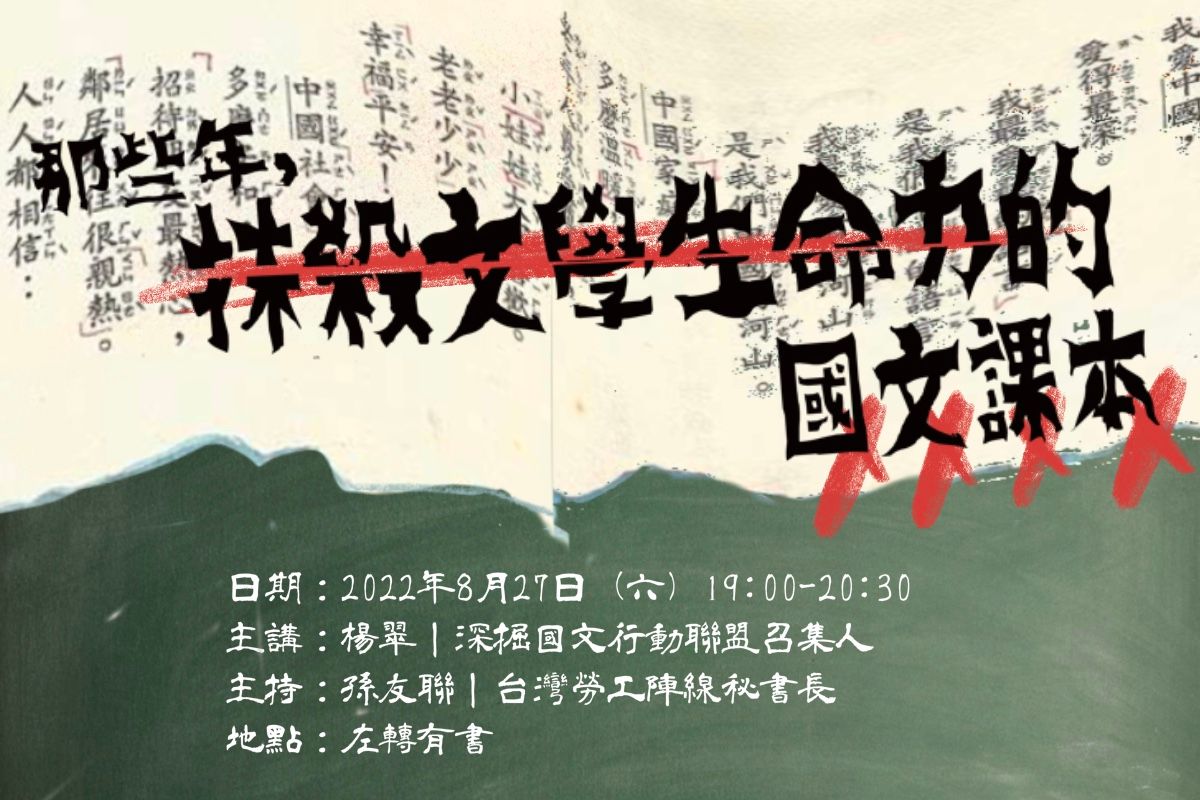

▶「那些年,抹殺文學生命力的國文課本」文學裡的社會運動系列講座②

地點:左轉有書(臺北市中正區鎮江街3-1號)【活動頁面➤】19:00-21:00

▶從《變裝的藝術》看變裝文化及其與女性主義之糾葛:變裝的男人與化妝的女人、對手與戰友

地點:女書店(臺北市大安區新生南路三段56巷7號2樓)【活動頁面➤】

●8/28(日)

10:30-12:30

▶第一次開出版社就大賣!是真的!

地點:高雄市立圖書館總館階梯閣樓(高雄市前鎮區新光路61號)【活動頁面➤】14:00-16:00

▶《他還年輕》電影講座——紀錄片創作與吳晟詩歌

地點:春秋書店(臺北市大同區赤峰街41巷7號)【活動頁面➤】14:00-17:00

▶徐行文學路|風土走讀:古都的藝文多重時空

集合地點:葉石濤文學紀念館(臺南市中西區友愛街8-3號)【活動頁面➤】15:00

▶星期日午後的那場約會_《身心靈大全集》新書分享會

地點:日榮本屋(苗栗縣苗栗市中山路129號)【活動頁面➤】15:00-16:30

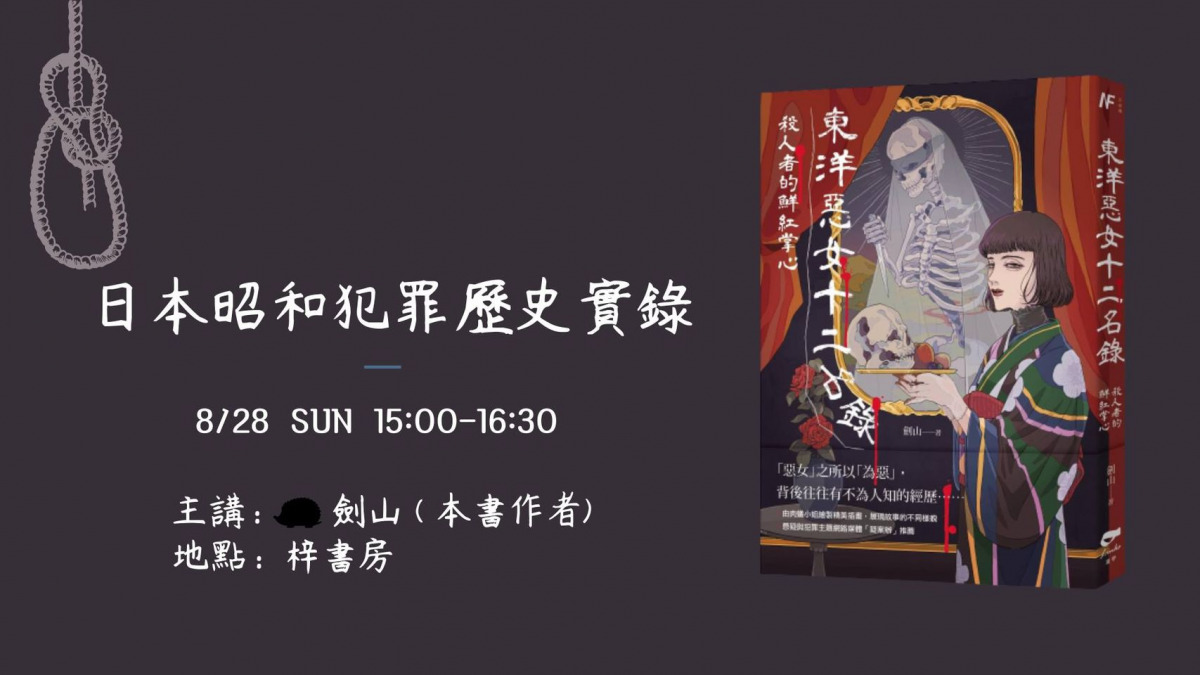

▶日本昭和犯罪歷史實錄——《東洋惡女十二名錄》分享會

地點:梓書房(臺中市西區福人街89號)【活動頁面➤】

●6/25-10/16

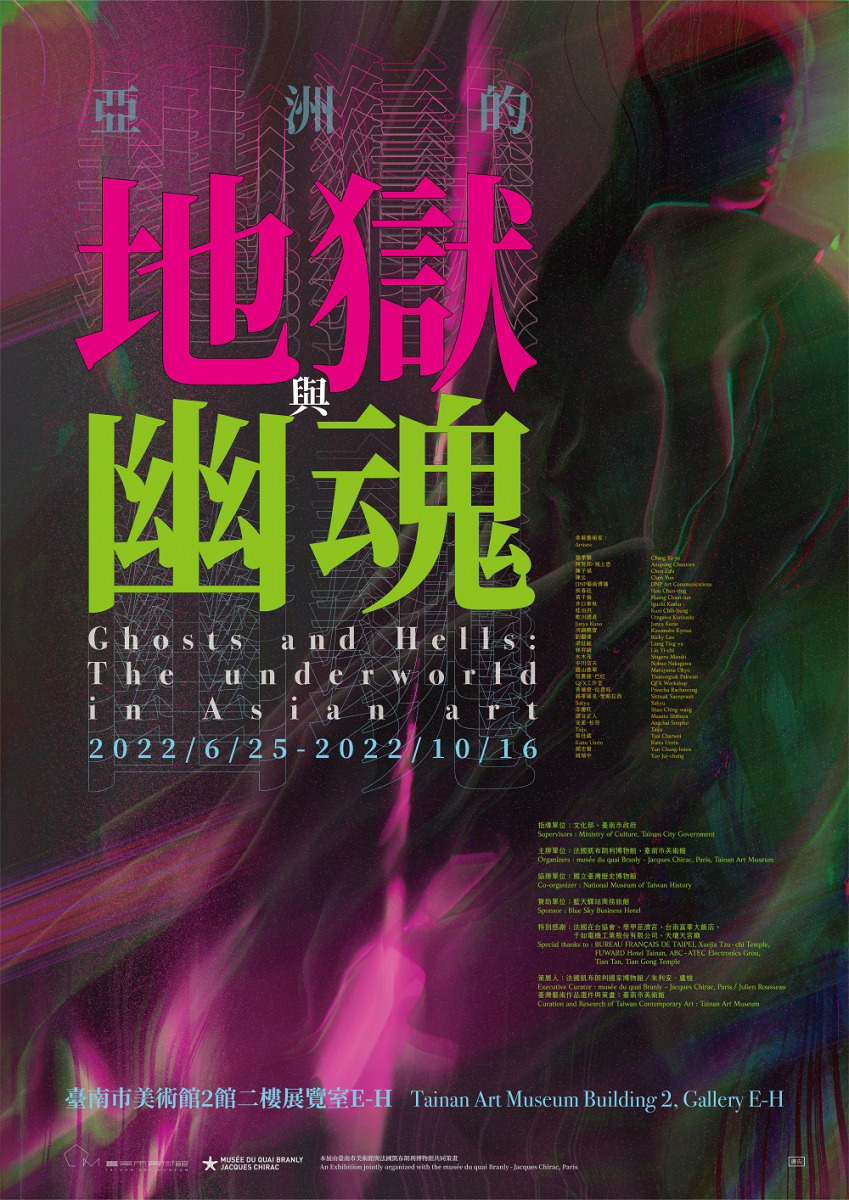

▶「亞洲的地獄與幽魂」特展

地點:臺南美術館2館2樓展覽室E-H(臺南市中西區忠義路二段1號)【活動頁面➤】

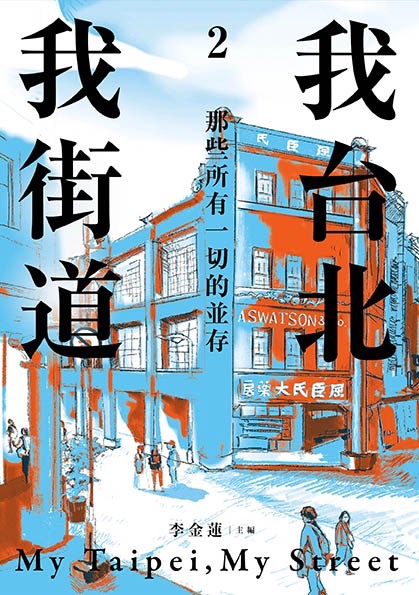

我台北我街道2

我台北我街道2

對談》當作家在文字以外傷腦筋,關於親子相處的7個問題:高翊峰VS葉揚

➤Q1:兒子幾歲時知道你是作家?

高翊峰:大概小學二、三年級的時候,夏的學校發了一份家長職業調查,他在調查表上寫了「小說家」,這份問卷還要填家中收入狀況、這份工作的未來性如何,他就寫:「不太好,這份工作未來會被AI取代。」(笑)

這是我第一次發現夏知道爸爸是「小說家」,知道「文字工作者」是一個身分,又被悲傷地告知我的職業未來將被AI取代。

葉揚:我最近因為生了小兒子,便利用這段休息時間試著當全職作家。以前孩子知道我去上班,會有一間「辦公室」,現在沒有了,他不是很明白發生了什麼事情,他會問我:「妳如果不工作,為什麼不去當警察?」他覺得派出所是一個滿氣派的工作場所。

我常常寫我兒子說的話,因為他講話很好笑,有一陣子還結巴,我一度猜想他是不是撞到頭導致,後來才知道這是個過程。他現在7歲,最近我拍他照片,他會表示:「這張不要放喔,因為有不可以露出來的地方。」問題是他覺得不可以露出來的部位是脖子以下的全部身體,很麻煩。(眾人笑)

➤Q2:爸媽寫孩子,寫與被寫的人會不會不自在?

高翊峰:夏開始注意到我常在臉書貼與他的日常對話,大概是在他五、六年級的時候。

我猜不自在可能跟羞恥心有關。我曾經貼過夏小時候露兩點的照片,那時他滿開心,可能還有點驕傲:「我很可愛喔。」按讚率又很高。直到後來某次他對我說:以後要貼的照片和文字,希望都讓他看過。我說好,審查機制就開始了。

我覺得那是性別意識開始萌芽的時候,隨之而來的是被看見的裸露感,開始有防備心。原本貼對話是做紀錄的小動作,希望把這個時刻留下來,未來可以回顧它,但原來也有其困難。

我其實滿怕寫家人的。葉揚寫家人很直率、猛烈、有趣,我作為父親,可能比較害羞,比較多擔憂,沒辦法很本能地追趕跑跳蹦。寫作者最難的,就是寫跟自己非常近的事。

葉揚從挖掘自身到書寫家人,想知道妳怎麼看待這件事?

葉揚:剛開始寫彼得先生(就是我先生)的時候,我是沒有考慮他的想法的。因為跟他太熟,16歲就認識他了。

他很難讀完一本書,我說:「這本書你看得怎樣?」他會說:「我看了一ㄓㄤ。」我以為是一章,結果是一頁,所以我不是很擔心他。

有次在電梯裡遇到同事,她說:「看妳的書,妳先生很好笑欸!但我老公看了說:『當妳老公好衰!』」那時我才開始想,是不是不應該再這樣寫了。

高翊峰:別人讀我們寫家人,跟我們面對家人去做的書寫,感覺不太一樣。每次寫夏的時候,雖然只是短短的對話,心情其實是複雜的。

➤Q3:在家裡一起看電影,看到限制級的場面,怎麼辦?

葉揚:現在看Netflix,偶爾會突然出現性愛場面,猝不及防。以前的影視,這種場面會有一些鋪陳,能預期事情快要發生了,可以轉掉,現在情節都單刀直入,來不及攔截,於是我兒子有時會看到那樣的場面。這時候我就會想:他會不會受創?我要不要關心他?

有一天我問他:「你看到那個女生脫衣服了嗎?覺得怎樣?」他說:「媽媽,她這樣會著涼,她脫光光之前有關冷氣嗎?」因為他從澡盆出來時,爸爸都會說要把冷氣關掉才不會感冒。

我的兒子還小,但高大哥的兒子已經青少年了,在他面前討論這些,會不會尷尬?

高翊峰:這真是現代父母滿重要的課題。《聊聊》這本書的前身是聯合報家庭版專欄,其中有兩、三篇寫到孩子的性意識、性啟蒙,當時的主編讀了,問我可不可以多寫這樣的題材,因為「家庭版真的很需要這樣的內容」。

我說:「會嗎?台灣很進步,應該很開放才對啊?」主編說:「大家會討論,但不會公開。」言下之意是「難得有你願意公開談論這件事。」

我寫於夏的文章都會先讓他審稿,他也曾退過我兩篇稿子。

其中一篇是將「叮叮噹,叮叮噹,鈴聲多響亮」那首歌改編為「內褲版」,裡頭有很多性的訊號。於夏大班時唱這首歌時,跟羅比一樣完全不知道男生女生的差別。

另外一篇是跟第二性徵的改變有關。他說他身體不舒服,鼠蹊部不是他熟悉的感覺。我說這很正常,如果非常難受就去沖個冷水澡,也說明男生大概會有哪些生理現象。

有一次小學同學因為他留長頭髮,嘲弄他應該去上女生廁所。他很生氣。我向他解釋,有需要的時候,女生也可以進男廁,男生也可以在尋求女生的理解後進女廁;有些咖啡廳、圖書館的洗手間是男女共用的。

我覺得葉揚剛剛說主動問羅比:「你有看到嗎?」這很重要。如果我們把他的眼睛遮住,我倒覺得這對他的性啟蒙不太健康,好像那件事是錯的。

問一句「你有看到嗎?」我覺得是對的,我也會這樣做。

葉揚:我家先生的反應很不一樣。有一次看卡通時,性愛畫面突然出現,我先生就大叫一聲:「你要不要吃肉圓?」然後就把兒子抓去吃肉圓了。同時他還瞪我,覺得這卡通怎麼可以讓小孩看。

後來再遇到類似畫面,羅比就會跑去跟爸爸說他應該要去吃肉圓。各位不要小看小孩的聯想力和記憶力。如果你好好地、淡淡地講,他可能就若無其事,但你大吼一聲,他以後就會看到這畫面就想吃肉圓。

高翊峰:我以前做男性時尚雜誌,裡面經常有女孩子穿泳裝的照片,這些雜誌都在我的書房裡,沒有藏起來。夏會跟我一起看,我們會針對照片的角度、光線、好不好看做討論。夏不認為女生會著涼,不然整本雜誌都著涼了(笑)。

他跟我一起看電影,看到限制級畫面時會撇過頭去,問我結束了嗎。我想這是孩子的本能,我們沒有叫他避開,也覺得不用迴避,但他會自己思考要不要面對。

葉揚:我有跟我先生說你之前是男性雜誌總編輯,有很多雜誌,也不禁止兒子看。我先生的反應是:「高大哥什麼時候要斷捨離,可以去他家玩嗎?」可見他有多渴望。

➤Q4:是否觀察到小孩對女人的品味是哪一種?他有喜歡的女生了嗎?

高翊峰:關於這個,我跟夏討論很多次,他總是覺得我很煩。我很欣賞他欣賞的那個女孩。

她跟夏讀同一所幼兒園和國小,從小,她看到夏就會大喊:「高於夏!」然後狂奔過來想要熊抱他,夏則會跑給她追。但她很大方,不改本色。

有次我看到一張照片,國小的校外旅行,他們倆坐一起,合吃一碗麵。好像有同學調侃他們談戀愛,但他們完全不在乎別人講什麼,很像好哥兒們。我對夏說:「很好,我欣賞你欣賞女孩子的方式。」不是因為有沒有談戀愛,而是可以跟個性很開朗的女孩合吃一碗麵,不在乎別人的調侃。

那個女孩很好相處,他們倆可以一直聊天。即使比較大了,已經懂了男女差別,依然願意跟從小一起長大的女性夥伴相處,一起不在意外界的看法。

葉揚:很大方的小孩耶。我以前讀政大,學院在後山,每天要爬山上去。有一天我遇到一群幼兒園小朋友來郊遊,大家手牽手排隊,我不知道發什麼神經,對他們說:「哎喲,戀愛喔!」那個小男生就抓狂跑過來踢我,把我的腳踢到破皮。後來我跟別人講這段經歷,大家都說我活該。(笑)

高翊峰:我很好奇羅比會怎麼樣?

葉揚:我兒子對女人的品味非常……厲害(眾人笑)。他喜歡長髮,而且是大捲髮、穿馬靴,每次看到他都會說:「好ㄇㄧㄝˇ唷。」我有天在看老電影,螢幕上出現瑪麗蓮夢露,他也一直「好ㄇㄧㄝˇ」。

高翊峰:他很懂。

葉揚:他喜歡迪麗熱巴那一型,明眸皓齒,穿短裙,或頭髮很捲、很亂、平常沒有梳頭的習慣。

高翊峰:應該是有個老靈魂?喜歡復古的風格。美的標準本來就有其循環,今年可能流行短髮,像葉揚這樣,10年後又會再流行回來。70、80年代瑪麗蓮夢露帶給全球的旋風,就是羅比喜歡的那種風吹起來的頭髮。

葉揚:他喜歡的女生都是一個樣:大捲髮、冶豔型。我曾經請先生進房間,跟羅比講女生內心的重要(我先承認這是我的錯,男人對女人的品味應該他自己決定就好,不要想辦法糾正他),結果我兒子回問:「內心長在哪裡?」我先生說:「大概是這裡。」(手比胸部,眾人大笑)

你兒子喜歡怎樣的女生?

高翊峰:直髮、安靜、少話。

葉揚:對嘛,有注重內心的感覺。

高翊峰:我也不確定內心在哪裡。(眾人笑)

小朋友在摸索對異性的欣賞時,重點不是他喜歡哪一型,而是多了一個有趣的話題。我想,彼得跟羅比講「內心大概在這裡」時應該是很驕傲的——爸爸比你懂很多。

➤Q5:兩位有向自己的父母學習做父母嗎?

葉揚:都是我母親指點我後,我才赫然發現應該跟她學習。

我是個很隨便的人,但我母親是個看得很深的人,處女座,會察覺很多細節。有時我覺得羅比的功課不夠好,放學就問他今天考試會不會寫,我媽就會說妳不要一直問,他想講再講,妳一直問他就會覺得自己很笨。

於夏在書裡曾經說:他覺得自己是個沒有用的人。我兒子現在就在這個階段,非常玻璃心,會這樣是因為上學之後有了比較的對象,不然他在家跟我先生比,他是滿有用的(笑)。

他會跑去跟朋友比,說自己這個不好、那個不好,是不是沒有用的人?我講一百遍他好棒、超帥,他還是覺得自己是「醜哥」,不會相信。

欸,於夏舉手了,我好緊張喔。

高於夏:我覺得就小孩的觀點,國小階段跟同儕比較的時候,只有分數容易比較,好像同儕分數比你高,就比你有用一點。我也經歷過國文考49分,被質疑說「你爸媽不是文字工作者嗎?」但是我印象很深刻,那次我說我是個沒有用的人時,爸爸說:成績上跟別人不一樣,不代表你是沒有用的人。爸爸給我的觀點是:數字不能用來評斷一個人。葉揚阿姨可能可以把「有用」的定義解釋給孩子聽。

葉揚:得到這樣實際的答案真好。

高翊峰:我很開心於夏可以主動發言。如果真的要給孩子價值判斷,我會覺得,孩子主動表達看法,不管那看法成不成熟、正不正確,也不管說得好不好,願意跟大人說話就是「有用」。

葉揚:我一直覺得男人似乎對他的孩子是比較尊重的(同時也保持一種距離感)。就我自己觀察,大部分母親不太擔心孩子喜不喜歡她,因為孩子是媽媽的一團肉,我的一團肉討厭我,就好像我的左手抽筋一樣,抽筋的時候要站起來跳一跳甩一甩,過程中這團肉高不高興不要緊,我是在幫你解決問題。我當媽媽以來,覺得「尊重」這件事情我要特別去注意,要花一點時間去習慣。

也許因為這樣,母親的控制欲望也會比較強,父親反而還好。

我在讀《聊聊》的時候,覺得有些題目我大概沒辦法這樣思考。因為你的確是把他當成一個人在對話,但對我而言是在問一團肉(笑)。

我跟兒子的相處中,擊中我的部分都是因為我很痛,他痛我跟著痛。他回來跟我說:「媽媽我英文很爛,回答問題的時候旁邊女生說:『連這個也不會。』」我就很痛,想要解決這個問題。可能沒辦法坐下來聊「為什麼會這樣想?」因為他受傷就是我受傷,會想趕快讓他止痛。

父親比較尊重孩子,把孩子當成獨立個體,遇到事情讓他自己處理。

高翊峰:太太懷孕時,我心裡其實是非常擔憂的。因為我是需要人聽我講話,或講話讓我理解的人。

有一次印象很深,在我們家陽台,夕陽無限好,我把手放在太太肚皮上,感受於夏第一次的胎動,那個當下,雞皮疙瘩起來了。當時我有一種異形快要出現的感覺,無法躲掉。

父與母就差那塊肚皮,父親真的是「外面」的人。於夏隔著肚皮碰到我那一刻,我是非常擔憂的,瞬間有一百個為什麼:為什麼他會出現、為什麼我會成為父親、我究竟能不能做好父親、以後會不會出事……

在夏變成會說話的靈長類前,我都不知道夏為什麼哭、哪裡不舒服,一直到夏能說給我聽,我才知道他在想什麼。

父親是局外人的時間可能長達兩、三年,在那個位置接收微弱的訊號。要過了那兩、三年,才能成為自己人。但媽媽好像不需要。

➤Q6:最容易對孩子生氣的點是什麼?

高翊峰:我經常生悶氣(笑),李崇建也說書裡我常常生悶氣。

葉揚:對,書裡很多次提到你生悶氣。

高翊峰:有時候只是喊他三次他不理我,不知道他在關注什麼,我就會就生悶氣。有時候則是我提議去做什麼被他拒絕,這種奇怪的日常小事。如果是學生這樣對我,我可能沒感覺,因為是我兒子,一點點小細節都會讓我有不一樣的波動,有時候是很好的,有時候是不太舒服的。

最生氣、最過不去,是他不跟我說話的時候。有時候我們討論比較複雜或嚴肅的問題,他會說我現在無法回答你,給我幾分鐘,我要回房間去,再出來跟你談。被斷絕那一刻,我會有非常複雜,難形容的情緒,比生氣更複雜。

葉揚:爸爸是不是很容易因為孩子說一句話的口氣不對,就激動地說:「你這是什麼態度?」感覺爸爸這個身分好像不太能被挑釁喔?媽媽面對小孩態度不好,通常就會接一句:「他累了。」(眾人大笑)

我自己的猜想是,媽媽比較能解讀孩子沒說出口的話,也會為自己的那團肉辯解,反而不容易被挑釁到。除了一些情況,像是叫他不要亂衝,這樣會受傷、那樣會很臭,說穿了就是不想自己的一團肉受傷或很臭。相反地,父親對這些好像比較無所謂。

高翊峰:於夏如果去衝,我應該會很高興。

葉揚:但他如果把手弄斷了?

高翊峰:就說下次不要再把手搞斷了。(眾人笑)

不知道彼得先生會怎麼面對羅比挑釁的時候?印象中於夏沒有挑釁過我。

葉揚:你這句話滿挑釁的喔,哈哈。於夏15歲嗎?

高翊峰:對,他也會提醒我,他在青春期喔,我要把我的中年危機處理好。

葉揚:你會擔心他的青春期嗎?

高翊峰:稍稍責難男性一下,我們的青春期好像一直沒有過完,會延續到中年。每次看你寫彼得先生我會想:他青春期很長耶!

葉揚:你看得懂他!(笑)

高翊峰:我跟夏的互動有時很像青春期的大男孩。比如說我們會在家聽音樂,一起做一些很笨的舞蹈動作,在對方面前搞笑,但不會譏笑對方。用自己的青春期去面對於夏,似乎就不會遇到他青春期的反撲?如果爸爸可以不要這麼孔武有力,不要像我爸爸這麼……

葉揚:高高在上?

高翊峰:對。我跟孩子一樣有青春期,他青春期的時候我也用青春期的樣子待他,說不定就可以解決問題。

葉揚:我剛剛低頭想了一下,我真的不了解我先生耶。他昨天半夜一點起來餵奶,傳給我一張照片,是他經過「九九神功全球總部」自拍的,他覺得很好笑。我真的沒辦法相信有人會在半夜一點傳九九神功的自拍照給我。我早上提起這件事,羅比就問那是什麼,彼得說是一種懸吊系統。

高翊峰:彼得先生以大男孩方式跟小男孩一起生活,說不定會找到兩人一起度過青春期的方法。我也期待,用青春期的眼光跟夏一起欣賞這個世代很棒的東西,玩在一起。

➤Q7:於夏,爸爸這樣寫你,跟你一起長大,你會不會怕他老?

葉揚:我覺得能夠成為親子是一種緣份。前陣子我買了一本滿紅的書叫《面對父母老去的勇氣》,結果我媽說:「妳幹嘛買這種書!」她覺得她又不老。

當你慢慢長大,發現爸媽漸漸老了,會明白一些事,知道他們也很努力。舉個讓我嚇一跳的事,生羅比後我爸給我一本泛黃的教養書《一分鐘父親》,裡面說:罵小孩不要超過一分鐘。我看到後世界就崩塌了。因為我爸在我小時候就是會說:「我現在要開始罵你了……」一分鐘到了,他就不罵了,改聊《灌籃高手》怎樣怎樣。我一直以為那是我爸發明的,原來我爸也是看書學怎麼當爸爸。

我想問於夏,你會慢慢發現你爸變老、你爸很怪、原來有些事你爸是跟別人學的、你爸也有困惑……這種時候你怎麼想?

高於夏:他一路把我帶到大,應該就是跌跌撞撞的吧。我接受他身體上會老,但我們坐下來聊聊的時候,我還是把他當成年輕人,只是經驗比較豐富的年輕人。我不會特別把跟我坐下來聊聊的爸爸視為老人,或特別厲害的人,就是一個跟我一樣是青春期,但經驗比我老道的人。

高翊峰:謝謝於夏。我會多登山、運動,保持年輕。(笑)

我父親已經不在了,但我好像還沒辦法放下我是兒子的身分。一部分原因是我還在比對,於夏也是兒子,這兩個兒子之間有什麼差別?我想多保留一點我跟於夏還有共同身分的時間。

我仍經常回想,自己是兒子的時候做了哪些事,包括跟父親對抗、離家出走。我也一邊觀察,於夏跟我互動時的狀態是什麼,希望可以持續保有跟他對話的可能。●

作者:高翊峰

出版:新經典文化

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:高翊峰

一位寫小說的父親。

出版長篇小說:《2069》、《泡沫戰爭》、《幻艙》;短篇集:《烏鴉燒》、《奔馳在美麗的光裡》、《傷疤引子》、《肉身蛾》等等;以及抒情長文:《恍惚,靜止卻又浮現:威士忌飲者的緩慢一瞬》。

小說已翻譯成英文、法文出版。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量