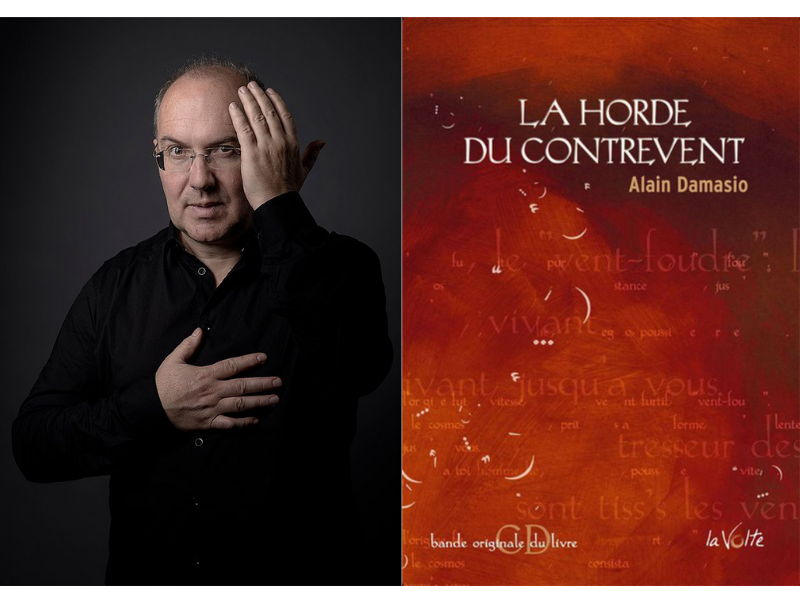

待在相同行業多年後,工作心態可能會發生怎樣的轉變?設計師何佳興近年與夥伴一起開啟了「文化造型工作」的計畫,有系統地走訪台灣宮廟,提煉在地元素發展設計,融於商案中。雖然已是國際平面設計聯盟(Alliance Graphique Internationale, AGI)的成員,位居全球頂尖設計師之列,不過,何佳興認為台灣設計師無論資深或資淺,面對的狀況都一樣。「我們好像一直在做重複的事情」,這裡的「我們」,指的是不同世代的台灣視覺工作者。

在本集節目中,何佳興將從台灣文化能量的斷裂,一路談到他與夥伴的文化造型工作理念,也分享為何這與每一位台灣人相關,以及我們如何開始屬於自己的文化工作。精采內容,請別錯過。

【精彩內容摘錄】 ➤ 讓它適合

何佳興:書籍背後比較重要的意義是:它需要被流傳,傳遞某些訊息知識,這是書籍定位上很重要的部分。面對書籍的設計與裝幀,我們討論、思考的,是它將會「一直持續被使用的」,這是與廣告或DM最大的差別,時效上是不同的,背後的思考也不太一樣。

一本書從封面、內頁到整體的設計,包含閱讀、傳達等各方面的表現,都應該讓它「適合」。

早期做設計工作時,我希望有比較多的表現;但慢慢的執行多了以後,也一邊學習如何讓書籍「適合閱讀」。這兩件事情在執行上,看似完全一樣,但光是處理「適合閱讀」,我覺得彷彿永遠磨不完,可以一直磨下去。當然,這也是持續設計書籍的樂趣。

主持人:出版社、作者與設計師對於「適當」的定義或許不盡相同,以你的經驗來說,這很難達到共識嗎?

何佳興:這中間應該是「溝通」。邏輯上,永遠沒有「最適當」的方案。對一本書籍的設計來說,不同的組成,包含編輯、設計師、作者,結果都會不同。「適當」其實就是溝通,怎樣在過程中溝通出的結果。

可是,「結果」並不是書出版之後立刻見真章的,可能當它被使用個幾年,甚至再刷之後,如果跟出版社再聯繫、再溝通的話,就會知道當初設計運行的成果。包含這些過程,我都認為還是在「溝通」。

當然,也會帶著這些經驗到下一本書,讓各方面持續地往適當的方面調整。所以其實沒有絕對最適當的方案,比較好的是,過程中持續地溝通,能開放地溝通是很好的。

《荒木經惟 寫真=愛》書封,何佳興設計(攝影:楊雅淳)

《金剛經、心經-弘一大師手書》書封,何佳興設計(攝影:楊雅淳)

《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》書封,何佳興設計(攝影:楊雅淳)

➤ 不分時代,似乎都處在某種「開端」的階段,不停嘗試與找尋

何佳興:日本的資深設計師是這樣,整個國家的文化組織會傾向在某些設計師做到一定程度時,將國家的資源挹注在他們身上,那些設計師在業界會慢慢往金字塔上面走,擁有比較大的、各種操作上的空間——當然權力都是正反兩面的,也因此世代較難流動。

對比台灣,有些人在專業領域表現得很好,我們會給予獎項之類的認同。但在認同之後,不代表資源就會挹注,所以就是說,台灣的設計師不管出不出名,大家面對的應該都還是一樣的事情。講來簡單,可是我最近對理解這背後的結構滿有感觸的。

近期在關渡美術館講座中和設計師黃子欽、黃建宏館長對談,子欽以大量搜集的書封為例,從1930年代的平面造型設計,一直談到1970年代,同時包括日本、中國與台灣等等亞洲設計師。我很認真地看了這些書籍使用的造型語言,最後提出一個稍微跳tone的問題:

為何日本設計師做到後來,他們的平面會有一種豐富的「餘裕感」,像杉浦康平;但台灣的設計師無論風格類型和資歷,卻似乎永遠處在「開端」的狀態,一直「用力」的進行各種嘗試?

每個年代階段給我的感覺都相似,都彷彿在尋找什麼樣的設計語言。這個問題,不分年齡與世代。為什麼同樣在亞洲做設計,日本設計師到一定年齡後,他的平面會出現一種有餘裕的穩定空間感,相比之下,台灣比較沒有這一塊。甚至我認為子欽的資料若再延續到現時,那個感覺應該還是一樣,和日本對比滿明顯的。

➤ 繁體漢字,與文化造型工作

何佳興:這絕對跟文化造型有關係,我先延續之前的題目,再談回文化造型。我們很大量地模仿學習歐美國際和日本和洋風格,這些較成熟的現代化形式。但最大差別仍在使用的「文字」,歐美日本並非主要使用繁體漢字來執行設計,台灣以繁體漢字表現平面,所以設計師會持續轉譯發展,讓現代化的養分成為繁體漢字的排版。

但為何會沒發展出「餘裕感」,籠統地說是殖民政權不斷輪替的文化斷裂,四百年來台灣經歷不同階段的殖民,即使是這些政權裡執政最長的時間,也並不算久(主持人:清朝應該是最長,兩百多年)。我們的文化廣義來說就是生活──生活裡各個面向的累績。在不同的殖民階段,社會都會發生很大的變化,這也意味著,生活裡面累積的文化是無法延續的。

「2012臺灣月琴民謠祭」視覺,何佳興設計(攝影:楊雅淳)

「2015臺灣月琴民謠祭」視覺,何佳興設計

➤ 因為殖民,不同世代的文化能量,是取代與消亡,而非延續與累積

何佳興:隨著1920、30年代台灣文化協會或風車詩社...等史料的重新爬疏,大抵都會意識到當時藝文發展相當蓬勃前衛。但這卻是在幾近百年的完全沉寂,我們通過田調或史料,才慢慢喚醒理解。接著觀察近代國民政府的文化發展至今,也是約每10年一潮流,不斷消亡沉寂。

比對歐美日本的現代化路徑,所累積的文化能量能在世代延續形成脈絡。亞洲台灣則是累積的能量消退沉寂了,新的世代再重新爭取、探尋新的形式,文化是一波波的潮流。

➤ 我們好像一直重複同樣的事情

主持人:書籍設計也有這樣的情況嗎?

何佳興:我們觀察這十幾年的書籍設計,也類似這個狀況。一則是設計表現豐富但難以媒合出版建立品牌,一則是我的觀察比較偏現代風格的設計差不多要功成身退了。

主持人:那你覺得接下來的潮流會是什麼?

何佳興:一部分是意識「台」的台灣風格的時代再現。另一部分因為網路文化,將不同的路徑媒合起來的新媒體表現形式,那這又算是開端了。可是這中間,就是滿沒有經驗過渡的,新舊形式迅即消長。

無論從1920年至今,透過子欽的史料梳理或黃建宏「潜殖」論述,或從近代剖面來檢視書籍設計的發展,都讓我有相當的感觸:台灣真的是非常多元,而且能量非常豐厚,但不易形成文化共識。形式走到極致後就準備消退,一直重複循環,這最大影響是文化價值體系難以溝通建立,書籍設計的發展也是這樣結構的縮影 。

➤ 每個世代都會有這樣的疑惑:到底「台灣」是什麼?

何佳興:不管是個人、群體或歷史上的脈絡,我們都很努力地累積某種形式,可是這個節奏是斷裂的,或者說,它一直是處於開端。意識到這個問題才知影響島國甚巨,在島上生活都須面對,可是太龐大了,設計師也不僅僅是耕耘好設計領域就能面對這結構性問題。

一開始和黃建宏在聊這些事情的時候,他提到了1970年代的文化造型工作,那是我從來沒有聽過的。簡單陳述,因為中美斷交,當時的知識份子、各個領域的文化工作者,大多開始思辯:在「台灣」的文化自由中國要如何發展?一些比較著名的文化事件,如鄉土文學論戰、民歌運動,都與之相關。都開始意識到:我們在這個地方生活,如何以地方生活的養分創造自己的文化?

以現在留下來的,較為人知的案例,如漢聲出版社、雲門舞集的現身,都是在這樣的背景下發展迄今。稍微理解這段歷史,我這才意識到:原來我現在在執行的設計的心態,可能跟1970年代有關,從那邊延續過來的。雖然時代不同了,可是我確實自然地繼承了那個時代的養分。譬如漢聲的出版樣貌,提供文化中國的視覺想像。這樣的例子很多,不僅這一、兩例,還有非常多。

我是1975年出生,在求學過程接受的設計與藝術的訓練,完全不會提及1970年代的潮流,教育上是斷裂的,現時也仍隨著社會脈動重新學習理解「台灣」是什麼。

蕭壠文化園區臺南藝陣館形象(宮廟文字排版的造型工作轉譯),何佳興設計

➤ 從 文化中國到多元的台灣

何佳興:「文化造型工作」這個名詞來自1976年7月《雄獅美術》王淳義先生的〈談文化造型工作〉,他把文化造型定義得非常清楚:怎樣面對我們的生活?怎樣讓文化從傳統延續到現在?可是1970年代跟現代有個明顯的差別,當時知識分子想像的是「文化中國」、「自由中國」。當時的政治,或說民間氣氛都是以此定位為主,至於如何發展自由中國形式的思潮,也在那個時候達到高峰,之後就消退了。

現在,當我們提到文化造型工作,不太會往自由中國的方向去思考,我們開始思考的是:台灣自身的生活到底是什麼?當然現在還有很多需要釐清的,籠統地談可能是「多元」。台灣是多族群,既然希望理解「生活的組成」,文化造型工作就會是一種建立在當代如何梳理、理解生活所接觸面向的基礎工作,它不只是藝術、設計。稍微了解腳下土地的歷史即會意識到:原來文化脈絡裡延續的是如此多樣豐富,超越已知的想像。

➤ 視覺體系:西方的點線面VS東方的線條

主持人:你曾經說過「我們可以從『線條』找到文化視覺的內在關聯」,這句話提到「線條」,讓我想到,在你的訓練中,書法、篆刻都是占了相當重要的部分,這跟你提的文化造型工作有什麼關聯嗎?

何佳興:感謝這個提問,這滿重要的。對我而言,可以從「線條」來反思現代化。

全世界的現代化可以說是西方脈絡發展的結果,從文藝復興提振希臘羅馬精神、一路歷經巨大的社會轉變與文化融合而定調,即使是我們現在理解的「文化」這個詞彙,某種程度上,它都是文藝復興時期定調的,透過殖民到東方。亞洲文化裡其實沒有明確定義過「文化」究竟是什麼。也就是說,某種程度上,我們所理解的「文化」,本身就是舶來品。

主持人:這個說法滿讓人意外的,我們很習慣把地理名詞跟文化連在一起,比如中國文化、印度文化,但沒想到它是一個舶來品。你怎樣定義「文化」這個概念?

何佳興:東方對文化的認知比較偏人文教化,西方比較像廣義的生活,定義是「培養靈魂」。東、西方對文化的解讀,本質是不太一樣的。亞洲自身沒有現代化的過程,是透過殖民間接的接收西方的現代化。

東、西方的「視覺結構」是不太一樣的,就如「文化」概念上的歧異。西方從「點、線、面」,寫實、測量的邏輯,延伸出整體的視覺體系,也幾乎已是現今全球的視覺體系應用的模型。「線條」之於東方,背後也有一套視覺體系邏輯,但它沒有經歷現代化的過程,只是留存至今。

➤ 每間台灣宮廟的造型,都是一套不同線條視覺的集合體

何佳興:我試著挖掘對「線條」的思考,透過它發展文化造型工作,我們能夠擷取的最大樣本就是「宮廟」。在一間廟宇中,它所有的樣貌都是線條視覺延伸出來的形式。

主持人:你指的不只是廟裡諸如匾額、對聯之類的文字?

何佳興:一間廟宇可以說就是一個線條視覺的集合體,每種工藝的表現,都俱線條邏輯。

我們如果用西方「點線面」或「少即是多」工業化的邏輯來思考一間廟宇,怎麼看都會覺得廟宇太複雜了;可是如果用「線條」來看廟宇每一種裝飾、文字細節時,會發現線條表現相當精彩。基於這樣的思考,然後我們也初步經歷一些廟宇的走讀,真的可以找到很多不同的造型語言,甚至感到驚訝,一間廟本身,它展示了不同線條的形式,非常豐富。台灣廟宇風格看起來似乎一致,可其實很少重複。

宮廟的風格雖然相近,但若仔細推敲其中各種裝飾語彙,可以發現它們幾乎完全不同。主要是因為,過去的廟宇仰重匠師的手作,一間廟宇的構成就是整個基體的重新設計,並不是套用版式。所以從線條來看廟宇,會看不完,它存有各種線條表現的可能性。

臺南北區鄭仔寮福安宮(圖片出處:台灣廟宇裝飾文化研習會)

蕭壠文化園區臺南藝陣館形象交陪海報,何佳興設計

蕭壠文化園區臺南藝陣館形象交陪海報,何佳興設計

➤ 台灣風格,可以開始有脈絡的發展

從歷史脈絡、東西方的對比、現代化,我們可以再慢慢收束到文化造型工作。越多文化工作的發動,社會就能建構文化工程面對這些龐大的問題,因為現代化脈絡不在亞洲,所以亞洲比較需要去執行文化工作。西方現代化過程發展出各種成熟的形式,學習西方雖然好,可若我們只是把這些形式轉譯到自己身上,且一直沿用,會落入模仿的迴圈。在這樣的過程中,會造成持續的斷裂而難以溝通價值。所以模索出俱脈絡的方法,從生活裡累積文化工作(培養土壤),所謂的「台灣設計」、「台灣風格」會自然衍生。

➤ 把宮廟的文化造型,整理成可被活用的商業設計素材資料庫

主持人:透過實際的走訪、研究,你認識到線條的豐富性,不過你怎樣將這些素材實際應用到設計上呢?

何佳興:我們現在其實還滿初階的,有一個小團隊,盡量分工,依據不同的項目,顏色、編織材質,盡量做比較小型的資料庫。然後,我們試著在各自的設計工作中,開始使用這個資料庫。

比如我最近跟服裝設計師陳劭彥合作,他想出版自己的品牌書,討論過程中,我們到他位於羅東的工作室,一起做造型工作,讓他先了解我們造型工作的方式,他也一起執行一些項目。他生出來的造型,我再試著把它應用到書中。現在的做法都還滿初階的,並不是成熟的方式,除了我們自己走讀之外,也開始透過案子跟不同的對象討論:有沒有可能把造型工作的方式導入,最後反饋到設計上?它能有什麼結果?目前還須累積各方面的嘗試。

➤文化造型工作者可以做的兩部分

何佳興:從學校教育就可以做文化造型工作,當然這是有點理想的想像。比如美術課可以帶學生到宮廟或自然生態,依學生的興趣進行觀察。

我覺得可以分兩個部分工作:一是盡量精準地拍照或發展臨摹技術,理解脈絡建立調研資料;二是憑感覺記錄,即使記錄出來的東西,並不相似觀察的對象,但也應該將感受記錄下來,也對應建立表現感受的資料。詳實精準與表現感受這兩個部分的資料交叉比對,就能兼顧論述溝通和創造性的激發,每個人都有能力轉譯,依其視角、觀點不同,便會轉譯出不同的事物。我認為文化造型工作比較偏後者,它需要適當的創造力來表達感受。

➤商業落實,如何可能?

何佳興:我認為商業有它的必要性。

以南管、北管音樂為例,幾十年前,每個縣市可能都有幾十團、甚至上百團軒社,可是現在每個地方頂多只留下一、兩團。現在地方至多留下一、兩團成為維護文化的單位。主因是商業結構的變化而消退:民間有大量的宮廟活動、傳統婚喪喜慶的需求時,地方可以蓬勃發展出上百團。這樣的問題,出現在各種傳統藝術領域。

商業當然不是指刻意的操作,商業是一種最直接的跟大眾溝通的方式。所以,發展文化造型,我們也會討論:是否可能結合商業?我有個觀察,宮廟的形式都保存得很好,但就我們理解到宮廟中的各種材質的工藝發展,其實是斷裂的,匠師和工藝大部分慢慢凋零。民間公司發展出以模組的新方式,可以很快速地蓋出一間廟,這是典型的商業整合。也應該要有另外一種折衷,照理說,每個時代都有工藝,工藝性應該要回到像廟宇的現場;這件事情也是斷裂的,新的工藝回不到廟宇,留存的廟宇只能保存傳統的事物,無法在既有的基礎上延續與創新。

我想這中間有一個縫隙,可以讓現有的工藝可以回到宮廟,這已有很多可能,但卻乏媒合。我在造型工作轉譯每間廟都有的雲紋、福紋線條,打樣出磁磚、壁紙、玻璃烤花等材質,也是預設在廟裡面的呈現。

左為雲紋,右為福(蝠)紋,皆為廟宇視覺中常見的紋路(視覺提供:何佳興)

何佳興為臺南市政府文化局賀年卡、信封與附件所做的設計,大量使用了雲紋與福紋的元素(視覺提供:何佳興、攝影:楊雅淳)

將福紋融入磁磚設計中,何佳興設計(攝影:楊雅淳)

➤ 每個人都能做的文化工作

何佳興:有興趣的一般個人或讀者,該如何思考或實踐自己的文化造型工作呢?在今天的討論中,以「文化造型工作」為主軸,聽起來比較接近是面對視覺。其實,最根本的應該是「文化工作」。

只要認識自己居住成長的地方、理解自己腳下的這塊土地(土壤),認識它背後有什麼故事,從100年、200年、300年前慢慢開始理解。如果面對視覺,它就是文化造型工作;面對聲音,它就是文化音樂工作......每個人在生活中,如果有意識的話,都可以發動文化工作,這樣的認識是美感的養成。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

閱讀隨身聽S6EP6》設計師何佳興/不只設計,文化的斷裂,使不同世代重複耗盡心力嘗試與重啟

待在相同行業多年後,工作心態可能會發生怎樣的轉變?設計師何佳興近年與夥伴一起開啟了「文化造型工作」的計畫,有系統地走訪台灣宮廟,提煉在地元素發展設計,融於商案中。雖然已是國際平面設計聯盟(Alliance Graphique Internationale, AGI)的成員,位居全球頂尖設計師之列,不過,何佳興認為台灣設計師無論資深或資淺,面對的狀況都一樣。「我們好像一直在做重複的事情」,這裡的「我們」,指的是不同世代的台灣視覺工作者。

在本集節目中,何佳興將從台灣文化能量的斷裂,一路談到他與夥伴的文化造型工作理念,也分享為何這與每一位台灣人相關,以及我們如何開始屬於自己的文化工作。精采內容,請別錯過。

【精彩內容摘錄】

➤讓它適合

何佳興:書籍背後比較重要的意義是:它需要被流傳,傳遞某些訊息知識,這是書籍定位上很重要的部分。面對書籍的設計與裝幀,我們討論、思考的,是它將會「一直持續被使用的」,這是與廣告或DM最大的差別,時效上是不同的,背後的思考也不太一樣。

一本書從封面、內頁到整體的設計,包含閱讀、傳達等各方面的表現,都應該讓它「適合」。

早期做設計工作時,我希望有比較多的表現;但慢慢的執行多了以後,也一邊學習如何讓書籍「適合閱讀」。這兩件事情在執行上,看似完全一樣,但光是處理「適合閱讀」,我覺得彷彿永遠磨不完,可以一直磨下去。當然,這也是持續設計書籍的樂趣。

主持人:出版社、作者與設計師對於「適當」的定義或許不盡相同,以你的經驗來說,這很難達到共識嗎?

何佳興:這中間應該是「溝通」。邏輯上,永遠沒有「最適當」的方案。對一本書籍的設計來說,不同的組成,包含編輯、設計師、作者,結果都會不同。「適當」其實就是溝通,怎樣在過程中溝通出的結果。

可是,「結果」並不是書出版之後立刻見真章的,可能當它被使用個幾年,甚至再刷之後,如果跟出版社再聯繫、再溝通的話,就會知道當初設計運行的成果。包含這些過程,我都認為還是在「溝通」。

當然,也會帶著這些經驗到下一本書,讓各方面持續地往適當的方面調整。所以其實沒有絕對最適當的方案,比較好的是,過程中持續地溝通,能開放地溝通是很好的。

➤不分時代,似乎都處在某種「開端」的階段,不停嘗試與找尋

何佳興:日本的資深設計師是這樣,整個國家的文化組織會傾向在某些設計師做到一定程度時,將國家的資源挹注在他們身上,那些設計師在業界會慢慢往金字塔上面走,擁有比較大的、各種操作上的空間——當然權力都是正反兩面的,也因此世代較難流動。

對比台灣,有些人在專業領域表現得很好,我們會給予獎項之類的認同。但在認同之後,不代表資源就會挹注,所以就是說,台灣的設計師不管出不出名,大家面對的應該都還是一樣的事情。講來簡單,可是我最近對理解這背後的結構滿有感觸的。

近期在關渡美術館講座中和設計師黃子欽、黃建宏館長對談,子欽以大量搜集的書封為例,從1930年代的平面造型設計,一直談到1970年代,同時包括日本、中國與台灣等等亞洲設計師。我很認真地看了這些書籍使用的造型語言,最後提出一個稍微跳tone的問題:

每個年代階段給我的感覺都相似,都彷彿在尋找什麼樣的設計語言。這個問題,不分年齡與世代。為什麼同樣在亞洲做設計,日本設計師到一定年齡後,他的平面會出現一種有餘裕的穩定空間感,相比之下,台灣比較沒有這一塊。甚至我認為子欽的資料若再延續到現時,那個感覺應該還是一樣,和日本對比滿明顯的。

➤繁體漢字,與文化造型工作

何佳興:這絕對跟文化造型有關係,我先延續之前的題目,再談回文化造型。我們很大量地模仿學習歐美國際和日本和洋風格,這些較成熟的現代化形式。但最大差別仍在使用的「文字」,歐美日本並非主要使用繁體漢字來執行設計,台灣以繁體漢字表現平面,所以設計師會持續轉譯發展,讓現代化的養分成為繁體漢字的排版。

但為何會沒發展出「餘裕感」,籠統地說是殖民政權不斷輪替的文化斷裂,四百年來台灣經歷不同階段的殖民,即使是這些政權裡執政最長的時間,也並不算久(主持人:清朝應該是最長,兩百多年)。我們的文化廣義來說就是生活──生活裡各個面向的累績。在不同的殖民階段,社會都會發生很大的變化,這也意味著,生活裡面累積的文化是無法延續的。

➤因為殖民,不同世代的文化能量,是取代與消亡,而非延續與累積

何佳興:隨著1920、30年代台灣文化協會或風車詩社...等史料的重新爬疏,大抵都會意識到當時藝文發展相當蓬勃前衛。但這卻是在幾近百年的完全沉寂,我們通過田調或史料,才慢慢喚醒理解。接著觀察近代國民政府的文化發展至今,也是約每10年一潮流,不斷消亡沉寂。

比對歐美日本的現代化路徑,所累積的文化能量能在世代延續形成脈絡。亞洲台灣則是累積的能量消退沉寂了,新的世代再重新爭取、探尋新的形式,文化是一波波的潮流。

➤我們好像一直重複同樣的事情

主持人:書籍設計也有這樣的情況嗎?

何佳興:我們觀察這十幾年的書籍設計,也類似這個狀況。一則是設計表現豐富但難以媒合出版建立品牌,一則是我的觀察比較偏現代風格的設計差不多要功成身退了。

主持人:那你覺得接下來的潮流會是什麼?

何佳興:一部分是意識「台」的台灣風格的時代再現。另一部分因為網路文化,將不同的路徑媒合起來的新媒體表現形式,那這又算是開端了。可是這中間,就是滿沒有經驗過渡的,新舊形式迅即消長。

無論從1920年至今,透過子欽的史料梳理或黃建宏「潜殖」論述,或從近代剖面來檢視書籍設計的發展,都讓我有相當的感觸:台灣真的是非常多元,而且能量非常豐厚,但不易形成文化共識。形式走到極致後就準備消退,一直重複循環,這最大影響是文化價值體系難以溝通建立,書籍設計的發展也是這樣結構的縮影 。

➤每個世代都會有這樣的疑惑:到底「台灣」是什麼?

何佳興:不管是個人、群體或歷史上的脈絡,我們都很努力地累積某種形式,可是這個節奏是斷裂的,或者說,它一直是處於開端。意識到這個問題才知影響島國甚巨,在島上生活都須面對,可是太龐大了,設計師也不僅僅是耕耘好設計領域就能面對這結構性問題。

一開始和黃建宏在聊這些事情的時候,他提到了1970年代的文化造型工作,那是我從來沒有聽過的。簡單陳述,因為中美斷交,當時的知識份子、各個領域的文化工作者,大多開始思辯:在「台灣」的文化自由中國要如何發展?一些比較著名的文化事件,如鄉土文學論戰、民歌運動,都與之相關。都開始意識到:我們在這個地方生活,如何以地方生活的養分創造自己的文化?

以現在留下來的,較為人知的案例,如漢聲出版社、雲門舞集的現身,都是在這樣的背景下發展迄今。稍微理解這段歷史,我這才意識到:原來我現在在執行的設計的心態,可能跟1970年代有關,從那邊延續過來的。雖然時代不同了,可是我確實自然地繼承了那個時代的養分。譬如漢聲的出版樣貌,提供文化中國的視覺想像。這樣的例子很多,不僅這一、兩例,還有非常多。

我是1975年出生,在求學過程接受的設計與藝術的訓練,完全不會提及1970年代的潮流,教育上是斷裂的,現時也仍隨著社會脈動重新學習理解「台灣」是什麼。

➤從文化中國到多元的台灣

何佳興:「文化造型工作」這個名詞來自1976年7月《雄獅美術》王淳義先生的〈談文化造型工作〉,他把文化造型定義得非常清楚:怎樣面對我們的生活?怎樣讓文化從傳統延續到現在?可是1970年代跟現代有個明顯的差別,當時知識分子想像的是「文化中國」、「自由中國」。當時的政治,或說民間氣氛都是以此定位為主,至於如何發展自由中國形式的思潮,也在那個時候達到高峰,之後就消退了。

現在,當我們提到文化造型工作,不太會往自由中國的方向去思考,我們開始思考的是:台灣自身的生活到底是什麼?當然現在還有很多需要釐清的,籠統地談可能是「多元」。台灣是多族群,既然希望理解「生活的組成」,文化造型工作就會是一種建立在當代如何梳理、理解生活所接觸面向的基礎工作,它不只是藝術、設計。稍微了解腳下土地的歷史即會意識到:原來文化脈絡裡延續的是如此多樣豐富,超越已知的想像。

➤視覺體系:西方的點線面VS東方的線條

主持人:你曾經說過「我們可以從『線條』找到文化視覺的內在關聯」,這句話提到「線條」,讓我想到,在你的訓練中,書法、篆刻都是占了相當重要的部分,這跟你提的文化造型工作有什麼關聯嗎?

何佳興:感謝這個提問,這滿重要的。對我而言,可以從「線條」來反思現代化。

全世界的現代化可以說是西方脈絡發展的結果,從文藝復興提振希臘羅馬精神、一路歷經巨大的社會轉變與文化融合而定調,即使是我們現在理解的「文化」這個詞彙,某種程度上,它都是文藝復興時期定調的,透過殖民到東方。亞洲文化裡其實沒有明確定義過「文化」究竟是什麼。也就是說,某種程度上,我們所理解的「文化」,本身就是舶來品。

主持人:這個說法滿讓人意外的,我們很習慣把地理名詞跟文化連在一起,比如中國文化、印度文化,但沒想到它是一個舶來品。你怎樣定義「文化」這個概念?

何佳興:東方對文化的認知比較偏人文教化,西方比較像廣義的生活,定義是「培養靈魂」。東、西方對文化的解讀,本質是不太一樣的。亞洲自身沒有現代化的過程,是透過殖民間接的接收西方的現代化。

東、西方的「視覺結構」是不太一樣的,就如「文化」概念上的歧異。西方從「點、線、面」,寫實、測量的邏輯,延伸出整體的視覺體系,也幾乎已是現今全球的視覺體系應用的模型。「線條」之於東方,背後也有一套視覺體系邏輯,但它沒有經歷現代化的過程,只是留存至今。

➤每間台灣宮廟的造型,都是一套不同線條視覺的集合體

何佳興:我試著挖掘對「線條」的思考,透過它發展文化造型工作,我們能夠擷取的最大樣本就是「宮廟」。在一間廟宇中,它所有的樣貌都是線條視覺延伸出來的形式。

主持人:你指的不只是廟裡諸如匾額、對聯之類的文字?

何佳興:一間廟宇可以說就是一個線條視覺的集合體,每種工藝的表現,都俱線條邏輯。

我們如果用西方「點線面」或「少即是多」工業化的邏輯來思考一間廟宇,怎麼看都會覺得廟宇太複雜了;可是如果用「線條」來看廟宇每一種裝飾、文字細節時,會發現線條表現相當精彩。基於這樣的思考,然後我們也初步經歷一些廟宇的走讀,真的可以找到很多不同的造型語言,甚至感到驚訝,一間廟本身,它展示了不同線條的形式,非常豐富。台灣廟宇風格看起來似乎一致,可其實很少重複。

宮廟的風格雖然相近,但若仔細推敲其中各種裝飾語彙,可以發現它們幾乎完全不同。主要是因為,過去的廟宇仰重匠師的手作,一間廟宇的構成就是整個基體的重新設計,並不是套用版式。所以從線條來看廟宇,會看不完,它存有各種線條表現的可能性。

➤台灣風格,可以開始有脈絡的發展

從歷史脈絡、東西方的對比、現代化,我們可以再慢慢收束到文化造型工作。越多文化工作的發動,社會就能建構文化工程面對這些龐大的問題,因為現代化脈絡不在亞洲,所以亞洲比較需要去執行文化工作。西方現代化過程發展出各種成熟的形式,學習西方雖然好,可若我們只是把這些形式轉譯到自己身上,且一直沿用,會落入模仿的迴圈。在這樣的過程中,會造成持續的斷裂而難以溝通價值。所以模索出俱脈絡的方法,從生活裡累積文化工作(培養土壤),所謂的「台灣設計」、「台灣風格」會自然衍生。

➤把宮廟的文化造型,整理成可被活用的商業設計素材資料庫

主持人:透過實際的走訪、研究,你認識到線條的豐富性,不過你怎樣將這些素材實際應用到設計上呢?

何佳興:我們現在其實還滿初階的,有一個小團隊,盡量分工,依據不同的項目,顏色、編織材質,盡量做比較小型的資料庫。然後,我們試著在各自的設計工作中,開始使用這個資料庫。

比如我最近跟服裝設計師陳劭彥合作,他想出版自己的品牌書,討論過程中,我們到他位於羅東的工作室,一起做造型工作,讓他先了解我們造型工作的方式,他也一起執行一些項目。他生出來的造型,我再試著把它應用到書中。現在的做法都還滿初階的,並不是成熟的方式,除了我們自己走讀之外,也開始透過案子跟不同的對象討論:有沒有可能把造型工作的方式導入,最後反饋到設計上?它能有什麼結果?目前還須累積各方面的嘗試。

➤文化造型工作者可以做的兩部分

何佳興:從學校教育就可以做文化造型工作,當然這是有點理想的想像。比如美術課可以帶學生到宮廟或自然生態,依學生的興趣進行觀察。

我覺得可以分兩個部分工作:一是盡量精準地拍照或發展臨摹技術,理解脈絡建立調研資料;二是憑感覺記錄,即使記錄出來的東西,並不相似觀察的對象,但也應該將感受記錄下來,也對應建立表現感受的資料。詳實精準與表現感受這兩個部分的資料交叉比對,就能兼顧論述溝通和創造性的激發,每個人都有能力轉譯,依其視角、觀點不同,便會轉譯出不同的事物。我認為文化造型工作比較偏後者,它需要適當的創造力來表達感受。

➤商業落實,如何可能?

何佳興:我認為商業有它的必要性。

以南管、北管音樂為例,幾十年前,每個縣市可能都有幾十團、甚至上百團軒社,可是現在每個地方頂多只留下一、兩團。現在地方至多留下一、兩團成為維護文化的單位。主因是商業結構的變化而消退:民間有大量的宮廟活動、傳統婚喪喜慶的需求時,地方可以蓬勃發展出上百團。這樣的問題,出現在各種傳統藝術領域。

商業當然不是指刻意的操作,商業是一種最直接的跟大眾溝通的方式。所以,發展文化造型,我們也會討論:是否可能結合商業?我有個觀察,宮廟的形式都保存得很好,但就我們理解到宮廟中的各種材質的工藝發展,其實是斷裂的,匠師和工藝大部分慢慢凋零。民間公司發展出以模組的新方式,可以很快速地蓋出一間廟,這是典型的商業整合。也應該要有另外一種折衷,照理說,每個時代都有工藝,工藝性應該要回到像廟宇的現場;這件事情也是斷裂的,新的工藝回不到廟宇,留存的廟宇只能保存傳統的事物,無法在既有的基礎上延續與創新。

我想這中間有一個縫隙,可以讓現有的工藝可以回到宮廟,這已有很多可能,但卻乏媒合。我在造型工作轉譯每間廟都有的雲紋、福紋線條,打樣出磁磚、壁紙、玻璃烤花等材質,也是預設在廟裡面的呈現。

➤每個人都能做的文化工作

何佳興:有興趣的一般個人或讀者,該如何思考或實踐自己的文化造型工作呢?在今天的討論中,以「文化造型工作」為主軸,聽起來比較接近是面對視覺。其實,最根本的應該是「文化工作」。

只要認識自己居住成長的地方、理解自己腳下的這塊土地(土壤),認識它背後有什麼故事,從100年、200年、300年前慢慢開始理解。如果面對視覺,它就是文化造型工作;面對聲音,它就是文化音樂工作......每個人在生活中,如果有意識的話,都可以發動文化工作,這樣的認識是美感的養成。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量