話題》我把所有寫作密笈都放這了!故事寫作學習資源大盤點

寫作,是一種技術,想學習故事寫作的人,除了從大師作品中模仿,勤加練習外,還有一個方式,向好老師學習,也是一條重要的途徑。我因為對寫作感興趣,曾花了些時間,收集許多關於寫作的資源,想分享給同樣有故事創作需求的你。

單純論寫作兩字,範圍可說是包山包海,因此有必要定義本篇所指的寫作,是以故事創作為主,並且使用文字為媒介,例如散文、小說、劇本等形式。

我把學習管道大致分為三種:書本、線上課程、實體課程。目前介紹也以在臺灣方便取得的資源為主。

我介紹的學習資源,大多是初學者所需,有系統、按部就班的教學,且著眼於故事結構、寫作技術,而不是作品賞析、心得分享,或實用性較低的修辭技巧。

這類型的教學,通常又分為純粹的寫作技術,以及寫作者應具備的「寫作以外的能力」,例如編輯、出版,或是如何自我經營等。通常教學書或課程中兩個方向都會顧及,我會以介紹寫作技術的資源為主,其他寫作以外的資源也會稍微提及,但並不是本篇文章重點。

* * *

●書籍

儘管今天我們點開Youtube就能看到各種免費教學,可能每一所大學都有開寫作課程,但整體而言,書本仍是目前同時具備系統架構、低成本、取得手段最簡便的一種學習管道,尤其若是以文字維生的創作者,應該也非常熟悉從文字上學習知識的方式。

以下介紹幾本必看的故事寫作書:

1.超棒系列:《超棒小說這樣寫》、《超棒小說再進化》、《超棒推理小說這樣寫》

這個超棒系列,真心超棒。由暢銷小說作家、柏克萊榮譽教師詹姆斯.傅瑞(James N. Frey)所寫,文字淺顯易懂且幽默,講解小說該如何寫成,不帶任何神秘色彩。

傅瑞會從頭到尾、從無到有的解釋,創造一篇小說,作者應該做與不該做的幾乎所有事情。講明白創作一個故事的流程與細節,同時也拆解了故事結構,並且提醒有志於此道的人,能當作家的通常不是有天分的天才,作家只是經驗豐富的文字工作者。

簡單來說,他為作者提供了打造故事的藍圖,並一腳把作者踹去寫作。

2.《先讓英雄救貓咪》1+2

作者布萊克.史奈德(Blake Snyder),是好萊塢的原創電影編劇,他的筆調輕鬆有趣,講解好萊塢電影賣座的劇本結構與方法。

作者布萊克.史奈德(Blake Snyder),是好萊塢的原創電影編劇,他的筆調輕鬆有趣,講解好萊塢電影賣座的劇本結構與方法。

書中特別的地方,我認為有兩點,一是將故事架構表列出,如果以前對電影故事有看沒有懂,讀了這本就能解釋大部分故事的劇情結構,史奈德詳細解釋劇情到幾分或幾幕時故事應該怎樣進展才會好看。另一個是提出情節板的方法,讓創作故事並非只是坐在書桌前搔頭苦惱,而可以是捲起袖子動手將故事「拼」起來。

不過讀完這本書也有壞處,就是每次看電影我會非常不想遲到,因為我知道如果等下我進不去故事裡,很有可能是我沒看到主角救貓咪。

3.《週末熱炒店的編劇課:零經驗也學得會!前所未見的小說式編劇教學書小說課》

作者是臺灣的編劇東默農,這本書獨特的地方在於它是用小說的形式,將編劇教學包裝進小說裡,小說故事青春熱血,不過,從角色設計、W型結構、場景設計,編劇教學內容的部分可一點都沒少。

作者是臺灣的編劇東默農,這本書獨特的地方在於它是用小說的形式,將編劇教學包裝進小說裡,小說故事青春熱血,不過,從角色設計、W型結構、場景設計,編劇教學內容的部分可一點都沒少。

其他拆解故事的教學書,通常都是文字敘述為主,有時在理解上不那麼直觀,這本書則畫了豐富且具體的圖示與表格,翻書就真的像看老師寫黑板一樣,從故事框架、故事曲線,到大綱結構表、影視產業關係圖,都有具體實在的說明,讓一頭霧水的初學者真正能按表操課。

書名取作熱炒店的編劇課,很接地氣有臺灣味,這也是這本書值得臺灣讀者一讀的原因,大部分的編劇書都是外國翻譯,多少與臺灣的現實情況有差距,熱炒店編劇課是少數在書中提及臺灣影視產業的教學書。

4. 《變身暢銷小說家》

這是一本毫無保留小說創作技巧與心法的教學書,作者倪采青研究小 說寫作技巧後,親身實踐發覺如有神助,體認到這些公式或套路非但不會限制靈感,反而還是讓故事更好看的神兵利器。

說寫作技巧後,親身實踐發覺如有神助,體認到這些公式或套路非但不會限制靈感,反而還是讓故事更好看的神兵利器。

倪采青也參考過詹姆斯.傅瑞和其他數位重要的小說寫作教學書,書中針對的是想寫大眾小說的初學者所需要知道的一切,對我來說,如果今天要考小說創作技巧期末考,那這本書就是總複習講義。不過此書對從沒真正寫過小說的初學者來說,或許會稍嫌有壓力,畢竟要顧慮的環節如此繁複,但真的開始寫小說後,就讀得出此書的用心了。

她在書中舉了許多中文世界作品,對亞洲讀者來說也更友善。

5. 其他

因為創作教學書繁多,無法一一提及,這裡僅就我讀過,同時覺得非常推薦的列出幾本。

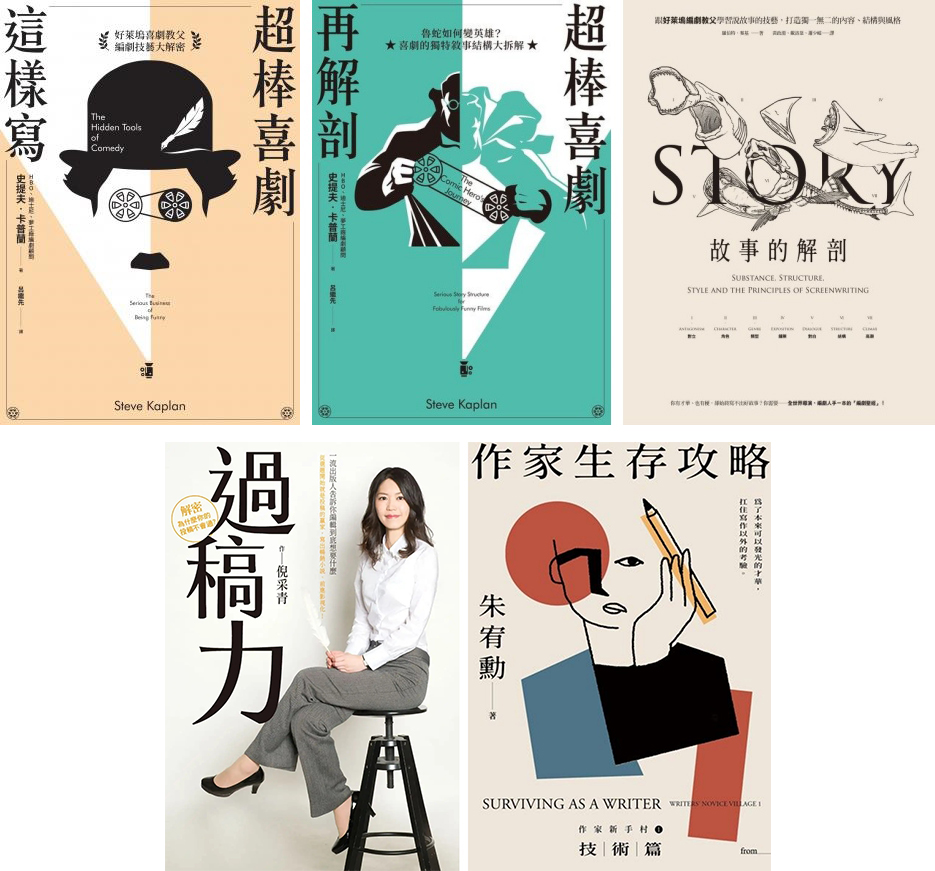

雖然作者與主題都不一樣,但超棒系列還有另外兩本也很讚,《超棒喜劇這樣寫》、《超棒喜劇再解剖》,這兩本將喜劇的原理剖析得很透徹,可以補足大部分教學書在講故事類型時,經常被忽略的喜劇故事結構和技巧。《故事的解剖》可說是戲劇故事寶典,小從講解每一幕的編排,大至故事結構、故事思想主旨等都有篇章描述。

倪采青的《過稿力》和朱宥勳的《作家生存攻略》,都是在討論寫作本身以外的重要事情,例如心態、編輯、出版、經營、生存等等,創作很重要,但支持創作的生活或許更是重要。除了傳統的投稿出版,朱宥勳提供了一條新的但其實行之有年的作家養成路線,也討論了一些文學圈的毛病,非常值得一讀。

●線上課程

數位教育市場其實早已在國外盛行多年,近年因疫情關係,使臺灣的線上課程產業更加蓬勃發展。以往需要實際到教室學習的寫作課程,如今也都能舒服地在家裡看電腦學習,對於有些不喜社交,只喜歡宅在房間的創作者而言,是個很大的誘因。

臺灣幾個較具知名度,也比較有系統的故事寫作教學,大概有以下幾個。

1.《許榮哲的故事課──三分鐘說18萬個故事》

這套教學課程我在高中時期就有幸聽過,多年後又在不同地方聽過許榮哲演講,但正如他課程中所說的,在教完故事套路和講完所有故事後,你可能什麼都記不得,只會記得許榮哲和天才。

這當然是為了加深觀眾記憶的玩笑話,卻也無比誠懇認真。在hahow上再次重看他教的靶心人公式,以及如何說18萬個故事的操作方式與概念,如今看來對初學者還是非常有啟發,可以讓創作者知道,學習故事公式並不會自綁手腳,反而是說出更多好故事的方法。課程最後提醒的創作重要心法,也同時可以套用在人生上,你可能不會說自己是天才,但你知道要相信自己,比任何事都還重要,因為那會在你和他人心中,留下模糊的概念,最終你也會自然地變成那樣的人。

2《爆文寫作課》

講師歐陽立中,爆文寫作課在pressplay平台上,是目前少數將故事技術套用在數位媒體貼文載體上的課程。現代人花更多時間在手機上閱讀文章,載體的改變代表閱讀習慣也隨之改變,以往在書本上可以長篇大論的段落,全文照搬到臉書或IG貼文,可能就非常不易閱讀,歐陽立中經過研究與實證後,找到被瘋狂轉載的文章都有某些共通點,而且有些是可以複製的,因此有了一套爆文寫作技術課。

這門課特別的地方是不只教文章寫作技術,還有推薦初學者剛開始寫時可以寫哪些類型的文章,最後傳授如何運用寫作來讓自己生活變得更好的方法,同時還能看到其他不同專業的人,結合寫作技術,來讓事業更上一層樓。

3. 《不必下蠱的人心攻略術 — 小說實戰技術》

朱宥勳在hahow課程平台上會用樸實無華且不枯燥的講課方式,去除掉文學那難以捉摸的朦朧感,平實細緻地講解小說結構與技巧,配合圖片、短影片或文本作為例子,讓觀眾知道這些技術,並不一定只能停留在小說上,也還可以應用在其他各個地方。每堂課的主題都有幾項該注意的技術點,也都能很精準地說出怎樣的操作會帶來什麼故事效果。

朱宥勳講解小說的方式,比較沒有繁複的結構,在實作上或許能更好上手。而這堂課不只有講解故事該注意的結構、角色、敘事手法等,還有細部的文字描寫,關於什麼該寫,該怎麼寫,也都有討論,初學者和進階者都能學到故事的實戰技術。

4. 《編劇入門──創作故事的必修課》

講師東默農,在個人網站上經營的線上課程,除了這門以外,也有一些編劇相關的線上線下課程。

這門課用深入淺出的方式,講解故事結構鐵三角,寫作者如何從無到有,創造出自己的故事。教學會搭配一些短影片,說明影像故事的結構如何安排,哪些元素會造成怎樣的效果,以及有沒有達到說故事的人的目標。看完課程後,即便沒有要當編劇,也會對故事如何運作了然於心,分得清檯面上演的故事,以及檯面下讀者觀眾不知道,但創作者該做的事。

因為故事要顧及的元素眾多,也經常牽一髮動全身,所以課程也提供許多回家作業表格,可以一項一項填寫完成。搭配熱炒店編劇課一起服用,效果更加倍。

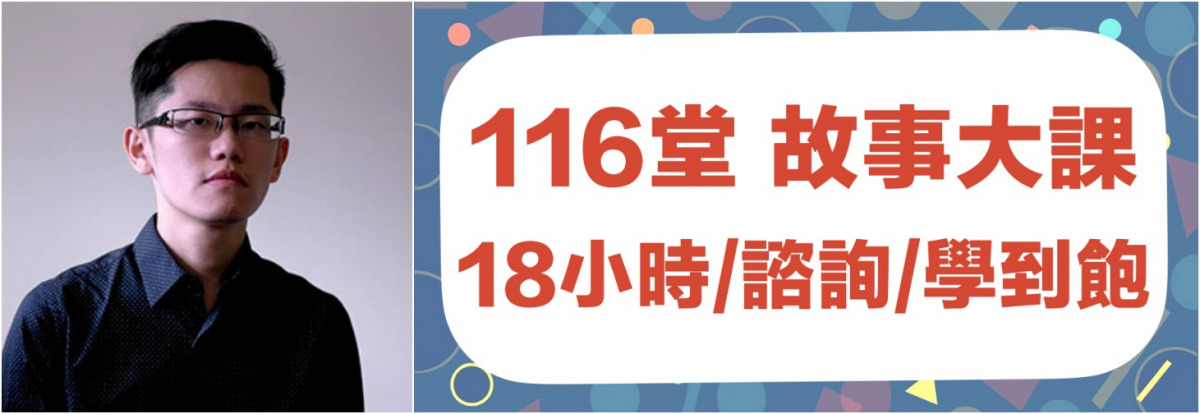

5. 《故事大課》

講師李洛克,曾寫了多篇故事教學的免費文章,在Youtube上連載了故事日課系列,他在自己的個人網站上架線上課程,也因為在個人網站上開課,時數可以不受限,這門課是少見的長時數故事教學課,目前共18個小時,117堂,如果總是覺得上課聽不過癮,希望講師可以把細節講得完整清楚,各種故事工具與寫作細節都能面面俱到,那這一門課也非常推薦。

若是覺得時數令你望而卻步,李洛克也有精簡的故事課可以上,一樣有完整的故事教學。不過因為課程並不限定形式載體是小說或劇本,所以重點並不在細部的文字操作,而是相對聚焦在故事結構上。

●實體課程

臺灣許多關於故事的實體課程,大多是大講堂或營隊類型。大講堂通常是訂個主題,有時是文體形式,有時是故事類型,找許多老師來講創作經驗、技術和心法。文學營隊也是類似的作法,學習方式可能更多元,學員們也有更多機會密切相處討論作品,甚至交到新的文學夥伴。

這些也是重要的學習資源,但因為講師數量多,教學方式和內容難統一,漫談式的教學對初學者而言,學習上可能就不是那麼容易摸到寫作技術完整的輪廓。以下我列出幾個行之有年,也滿有系統規劃的實體課程,推薦給想參加實體課程的人。

1.幼獅文藝寫作班

幼獅文藝至今已舉辦21屆寫作班,歷年來分為春季班與秋季班,時間分別是3至6月與10至1月,上課形式類似在學校課堂聽講,但偶爾也會有情境互動或學員分享,當然也會有一些回家作業。

目前各種文體、主題都曾開過,每年不固定,無論是現代詩、散文、小說,各種類型文學,或是該如何描寫特定的主題,學習使用特定的寫作技法,幼獅文藝都找得到合適的師資來講課,師資通常也都是資歷豐富的第一線作家。每個作家都有屬於自己的故事創作藍圖分享,學員要做的可能不是通盤接受,而是挑選適合自己的來發展。

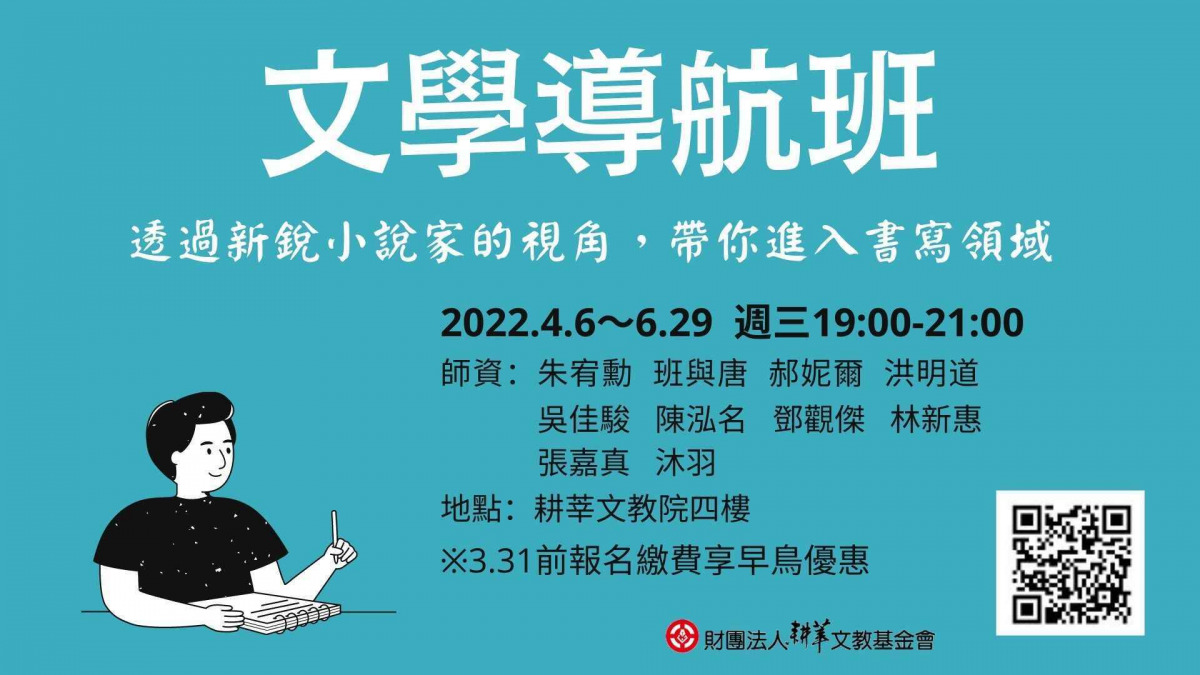

2.耕莘寫作班

耕莘文教基金會的課程眾多,想上課的話幾乎全年都有課程可以上,與故事相關且每年幾乎固定都有的是文學導航班、文學寫作班、女性書寫文學研習、劇本創作班,某幾年也有新詩寫作實戰班。上課形式也是一般課堂互動,依據不同班別和課程規劃方式,會有不同的回家作業。

文學導航班偏向主題式與文學史的演講,劇本創作班除了劇本寫作本身外,還有從導演端來看待劇本狀況,文學寫作班與女性書寫文學研習聚焦在不同文體的寫作方法,課程規劃通常是前幾堂課講散文,後幾堂課講小說,新詩的比重頗少,通常會穿插在中間幾堂。

3.電視台編劇課程

電視台幾乎也是每年都會開設編劇課程,有在台北的華視電視電影編劇班、三立敘事工場電視網路劇本創作培訓,以及為了平衡南北影視資源差距而開在台南的台視文創講堂電視編劇培訓計畫。兩者都培養了許多知名的編導界人才,邀請來的師資當然沒話說,都是業界一流之選。上課方式與前兩者類似,不過課程會要求在結訓時,交出一份完整的劇本,這可能是比起文學故事課程還要硬的部分。

參加電視台編劇課的好處,不僅可以紮實學習編劇技巧,也因為電視台開設課程的關係,有直接與業界接觸的機會,有可能直接被延攬進電視台裡擔當編劇一職。

【延伸閱讀】現場》劇本不是在寫文字,而是寫行動:王嘉明&簡莉穎對談

●其他資源

以上介紹了書籍、線上線下課程等相關資源,還有一些無法被歸類在上述類別裡,但也一樣很值得參考利用,我會列出幾個大方向,有興趣可以再自行深入研究查找。

1.開放式網路資源

前面提到的資源,大多是初學者所需,有系統、按部就班的教學,而這些大多都需要花費金錢,換得的當然就是有系統和效率,甚至還能培養相關人脈。但也有一些不用花錢的免費資源,其中某些課程含金量也超高,除了上述提及的學校開放式課程外,還有一些資源可以多加利用。

Youtube平台。打對關鍵字也可以找到一些值得一看的資源,例如朱宥勳近期有各種文學或故事技巧系列,東默農和李洛克也有許多拆解故事技巧的影片。或是如果對於英文不排斥的話,Brandon Sanderson在楊百翰大學教授的寫作課程不僅有啟發性,也非常實用。

個人網站、粉專。上述曾經提及的幾位,大多都有經營社交媒體,例如許榮哲會定期分享作家的創作論,東默農會分享故事和編劇技巧分析,有時候也會有些正夯的影劇分析。李洛克的網站裡有多篇免費的故事技巧教學文,他宅心仁厚大方任人使用。

這些資源可能相對沒那麼有系統,但作為一般人,或許也不會想每次都以非常有結構的方式學習,這些偶爾會在閒暇時出現的貼文或影片,正好就是不會令人感到壓力的養分來源,偶爾看一下,無形之中學習到許多故事眉角,又能將故事寫作放在心上,或許長期來說效果更大也說不定。

2. 營隊、講堂、其他教學課程

文藝營也是個學習說故事技巧的好地方,聯合文學、印刻文學也都會辦相關的活動,或是大學中文系也會辦類似的營隊。但比起學習說故事,營隊可能更重要的功用在於認識新的創作同好。

中華編劇學會2021年開了《編劇開房間》編劇人才培訓課程,分為大講堂形式和小班教學,大講堂邀請跟編劇相關的業界人士,比較特別的是,一些編劇經常會寫到的警察、醫生、宗教人士等,也都請他們來分享經驗。小班教學是進階課程,需有編劇經驗才能參加。課程規劃可見用心,希望未來也能繼續舉辦。

從耕莘文教基金會獨立出來的想像朋友寫作會,今年2022年開展了一次全新的線上帶狀課程,不同於一般線上與實體課程,除了是將一系列講堂模式的課程全部線上化之外,還附有寫作諮詢室,方便學員發問討論和交朋友。講師名單也都是年輕一輩閃亮的明星作家,課程內容豐富多元,小說、散文、新詩必備,連投稿、編輯、出版、申請補助等也都有規劃,非常值得參加。

3.各校創作課

現在國內外某些大學都有在網路上提供免費的開放式課程,不用到教室上課,在電腦上就能看見知名學者的上課錄影。

有些大學課程對於校外或社會人士也歡迎旁聽,創作課程也是其中之一,只要事先與老師或系辦詢問清楚即可,當然有些可能也會需要費用。

如果你正好是在校生,你的學校也正好有相關的課程,不要懷疑,就儘管去上課吧!即便老師或課程規劃不符合胃口,或許也能在課堂中認識同好,對寫作之路也非常有幫助。

●結語

礙於篇幅與個人經驗,想必一定有遺珠之憾,以上是我在寫作的過程當中,使用或聽聞過的相關寫作資源盤點,我相信無論是新手想解決疑惑,或老手想學習進階技巧、收集更多工具,這些都是不可或缺的寫作教學資源,歡迎拿去多加參考利用。

我認為寫作本身可能是座孤島,而這些工具就像指南針和地圖,能讓你自己知道身處何方。●

書.人生.清見蒼心》我們與渥克特的距離,我們與詩歌的距離

I

那是二戰後不久,一九四零年代,南美州這些作為英國殖民地的小島,不僅處於經濟的貧困狀態,文學也是貧困的。但是,這些小島上出生的孩子,接受的卻是英文教育。從文化和國際政治的角度來說,那是一種世界語文;從精神受薰陶的基礎教育而言,那是一種自由世界的語文,沒有經過意識形態病毒的感染。因而,南美小島上像奈波爾這樣的,印度契約勞工的後裔,或者像渥克特這種黑白混血兒,從智識啟蒙的最初,就通過精神臍帶般的英文,和一個超出他們出生地的廣闊世界連在了一起。

十年後,受到宗主國獎學金培養的奈波爾,從牛津大學畢業,然後像學徒工一樣,在倫敦,為媒體撰寫書評,雖然報酬很低,卻也開啟了一個作家的文學生涯。他在一次重返特立尼達的省親之旅中,與在當地報社擔任編輯、同樣生活暗淡的渥克特見面。但是,文學支撐著他們的生活,那個廣闊的英文世界裡,公平競爭的規則、充分的言論自由、智識生活的豐盈和種種的福利,支撐著他們的生活,同時也支撐著他們一生不輟的辛苦寫作。

二十多年後,渥克特去了美國的一所大學任教,而奈波爾,接受出版商和新聞雜誌社的委託,孤身遠旅亞洲、非洲和美洲,在小說創作之餘,寫出了一系列介乎旅行文學、新聞報導和人類學研究之間的著作。他開創了一種非虛構寫作的新風格。又過了二十年,兩人先後獲得諾貝爾文學獎。兩隻花蕾中的蠕蟲,終於羽化成蝶。

II

奈波爾對渥克特的回憶,牽扯起我自己少年時代的文學往事。

那是一九九零年代初期,中國西部的一個貧困縣城,我在上中學。我們這些蠑螈般而非蕾中蠕蟲一樣生活在社會最底層,也是國家最偏遠地區的孩子,說著一種混雜了漢語、蒙古語和突厥語的古怪的語言。從小學到中學,給我們上課的老師,絶大部分人也是說著這種與課本上的標準漢語相去甚遠的語言。相較於世界上的其他語文,這是漢語文最為獨特之處:語和文相分離。

我們沒有義務教育。小學升初中的考試,就有一批人被淘汰。沒有考上初中的孩子,也才十一、二歲,成了社會的「棄兒」,跟著父母在地裡幹農活,到了十四、五歲,就結婚生育,從而重複千百年來一代又一代農奴般知識矇昧、遭受重重盤剝的人生。種族隔離式的戶籍制度和各種各樣歧視性的法律,猶如篦子,一層層篦除我們這些蠑螈般的農村人,阻止我們進入城市。

騎著自行車走過一段十五公里的土路,跨過三道河流,然後再走三十五公里柏油路,去縣城第二中學上學,那是我們人生中進入「世界」的第一段旅程。夏天的暴雨,冬天的飛雪,都是我們的身體必須在路上承受的打擊。與一九五零年從殖民地小島特立尼達前往英國就學的奈波爾不同,我們沒有這個十八歲印度裔少年的浪漫——乘坐飛機,飛到美國紐約,再乘郵輪,抵達倫敦。象徵著自由的天空和大海離我們非常遙遠。我們面對的只有監牢般連綿不絶的荒涼大山。

幸運的是,我在中學裡遇見了一位詩人,成為我的語文老師。他把我寫作的詩歌和散文推薦給了全國發行的《語文報》。連續發表作品,讓我有了一種「少年天才」的竊喜,感到文學就像一種命定的志業。

高二時,語文老師被調去省城,成了一家文學雜誌社的編輯。在我們那個金字塔式的等差-區隔社會裡,若是沒有某種特殊的背景和關係,一個人很難完成這種跨地區、跨職業的人生飛躍。而且,與民主國家不同,社會主義國家的文化、新聞和教育行業,全都屬於官僚體制的一部分。我的這位語文老師,卻是憑靠他那種風花雪月和才子佳人式的詩歌才華(一種簡單卻又傳統的抒情文學),然後輔以某種善於鑽營的詭詐,實現了人生的飛躍。

很快,他又利用自己的共產黨員身分,獲得主編的職位。他不再寫詩,而是寫起了書法,作為送人的禮品,就像一種俗氣的土特產。作為某種級別的官僚,他有了專車和司機。等到擁有這些權勢,他就可以對那位比他資歷更老,卻成了他下屬的女編輯,進行長期的性騷擾。這個傳聞令我震驚——想不到曾經受我敬仰的詩人和語文老師,竟然窩藏著如此猥瑣的人格。

少年時代留在我記憶中那個頭上帶著光環的詩人形象,就此徹底坍塌。我在這位語文老師的身上看到,生活在那樣一種社會裡,真正的文學才華和善良正義的品格,並不能讓一個人獲得世俗意義上的成功,而詭詐的天賦,讓靈魂徹底墮落,才是成功的關鍵。

縣城裡,還有一位詩人,無論人品、才華和思想,遠在我的語文老師之上,卻沒有獲得這種人生飛躍的機會。甚至,他的文學理想,也逐漸被縣城裡的平庸生活慢慢湮沒。這位詩人,當時是縣城第一中學的歷史老師,他為自己取了一個筆名:杞伯。

我永遠記得這個名字。印刷在報刊上,一首首署在這個名字之下的詩歌,我讀了一遍又一遍,甚至還在專門的筆記本上抄寫過。我記得他寫一個在大地上漫遊的人走到夜晚來臨時,說「星星的羽毛落下來」。我記得他用通感的修辭,寫《聽河》,說「河,聽著聽著就遠了/像時間的小青蟲」。他寫《北大荒記憶的眼睛》,發出箴言般的感嘆:「是人終將被偷獵/是原野終將被殖民」。這些意象非常獨特,而且還有一種哲學般的深刻。

和年輕的渥克特一樣,在我們那個常被沙塵暴襲擊的縣城裡,杞伯也出版了一本詩集,卻沒有像在特立尼達女王中學那樣引起「新聞」般的效應。這是一次「非法出版」。出版社牢牢地控制在黨的手裡。除了「槍桿子」,還有「筆桿子」,乃是黨永不放棄的兩件祕密武器,前者用於維護極權統治和屠殺反抗者,後者用於編織一千遍又一千遍的謊言。因而,在這樣一個沒有出版自由的社會裡,對於那位偏遠縣城裡無權無勢的中學老師,那位沒有詭詐天賦的、真誠的「小」詩人,那位曾在省城的大學裡,對自己與生俱來的小農意識完成了一次獨立人格改造的知識分子,為了實現一個多年的文學之夢,也就只能自費出版一本詩集了。

詩集名為《浪跡在你的底層上》,雖然很薄,卻是毫無刪改。他向我抱怨說:文學雜誌的編輯經常刪改他的詩歌。連詩歌都被懷疑藏有敏感/反動的詞語和句子,可見這個國家的政治控制嚴苛到何種病態的程度,而在這樣的文化和政治環境裡,人的心靈怎能自由?杞伯的這本詩集,或許是他人生中唯一一次,向這個世界,呈現出完整而又自由的心靈。

III

受困在極權主義官僚體制之內的詩人杞伯,他的世界是封閉的。他不能擁有更加廣闊世界的體驗。不能去大都市生活,不能去國外旅行;雖然居住在少數族裔交錯雜居的邊疆地區,他卻只在漢人中交往,從而不能理解種族仇恨和歷史傷痕,譬如圖博人的自焚抗議,譬如維吾爾族穆斯林遭受的、如同種族隔離一般的「再教育營」大拘禁;而漢語,他所掌握的唯一一種語文,卻是被官僚機構層層審查過的語文,滲透著意識形態的毒汁,因而很容易就會扼殺人的思考力。

他不能像渥克特那樣面對整個英文世界的讀者發言,這需要才情、智慧和獨特的人生閲歷。他的讀者侷限在小縣城裡的小文人中間,回饋而來的,也就只能是膚淺的讚美,而不是深刻的批評。因而,年輕時代那種完整與自由的心靈,也就會逐漸蒙塵,破碎。

一種越來越陳舊的智識生活,最後讓詩人再也找不到可以思考和表達的主題。雖然極權主義彷如PM2.5嚴重超標的霧霾,無時不在智識的天空下,他卻沒有勇氣激發起蘇聯時代的布羅茨基或是波蘭詩人米沃什那樣的勇氣,去面對這個最為殘酷,也是最為熟悉的主題。

從某種意義上說,主題的喪失,標誌著一個詩人或作家藝術生命的終結。這種藝術生命早已死亡的命運,並不是單單降臨在杞伯的身上,而是降臨在許許多多中國詩人和作家的身上,因為遠東大陸的每一個漢語寫作者,包括我,都有可能是僻遠西部縣城裡的杞伯。

IV

在閲讀和翻譯渥克特之前,我曾試著翻譯過一首日本詩人谷川俊太郎早年的詩,他對生活小事的簡單沉思,就像日本的茶道或花道,呈現出某種小巧玲瓏的形式,但是形式之後的內容,卻是一片意義虛無的蒼白,譬如,這首寫於一九五零年的《哀愁》(かなしみ)。我試著將其翻譯如下——

與一九四八年拉丁美洲詩人渥克特同樣在十九歲時寫的詩歌相比,谷川俊太郎顯得非常稚嫩,其語言的感知力,其思維的層次,都沒有超過普通文學青年的智識水準。但是,閱讀渥克特的作品,一下子就把我給震住了,請看我翻譯的這首——

具象到每一個生活細節的情境裡,滿是隱喻的意思和通感的修辭。如果說谷川君的詩歌是一種單次元感官小抒情的話,那麼,渥克特則是在刺穿歷史—宗教—文化—社會的多維度空間。他不會像東方詩人那樣去抒情(抒情是智識欠缺的表現),而是像個物理學家那樣,去研究自己和世界。

於是,結合最近翻譯傑克.倫敦年輕時代的小說時,所感受到的那種語言穿透心靈的震撼,我又一次向自己悄聲說:哦,原來,天才的智慧是不受年齡限制的。及至翻譯渥克特一九四九年出版的第二本詩集《青春墓誌銘:十二詩章》的時候,我在這首史詩般的長詩裡,在那綿密的意象和怪異的英文單詞裡,一再迷失。

首先是詞語的海洋,讓我想到詩人的大腦該有多麼壯闊,其次是思想,讓我這個四十來歲的中年男人感到理解力的超載。渥克特不是像谷川俊太郎那樣,在詩歌中排列詞語,而是給每一個詞語賦予生命,像上帝對著泥做的亞當吹了一口氣,從而讓詞語繁殖詞語,最後在詞語繁衍的歷史中,成就一片茂密的風景,在最細節的考究裡,拓展出最為廣闊的詩意。

渥克特生於南美洲一個非常偏僻的小島:聖盧西亞。在那個文學乃是荒漠的小島上,他從十八、九歲就開始寫詩。他的貧窮的家庭出身,他作為黑白混血兒的身分焦慮,他因幼年喪父而引發的對於死亡的思考,他對外部廣闊世界的嚮往,全都以詩歌的形式,予以表現。

我在翻譯他青年時代的這些詩歌時,恍惚看見了少年時代的我,在中國西部的貧困縣城,憧憬著未來;後來在蘭州上大學,雖然繼續在寫詩,但是,能夠給我詩歌啟蒙的導師,並沒有,或者說,身邊寫詩的人們那種酒後吹牛皮式的詩歌,那種自大狂式的自吹自擂,那種精神疾患般的譫語,甚至傷害了我對詩歌的認知。

渥克特會細緻地研究他所生活的聖盧西亞小島,就像波赫士會向我們呈現一個清晰的布宜諾斯艾利斯一樣。這是西方詩歌的一個傳統。反之,你很難在一個中國詩人的作品裡看出他/她所生活的環境,以及環境裡的植被、物候、風土、歷史、歡樂和傷痛,似乎漢語詩歌沒有能力去做科學的研究,只能用來狂想和朦朧地抒情。

V

詩歌,哦,我最近一直在閲讀詩歌。

有一天晚上,我還參與了一個網路在線的王怡牧師詩歌朗誦會。朗讀他的詩歌時,我就一直在想,這位從儒家傳統轉向基督教信仰的詩人,這位放棄大學裡講授法學的職業轉而成為牧師的知識分子,多麼像個初戀的少年,在模仿「雅歌」的一首詩《十二月》裡,那麼激動地向世人宣告他與耶穌基督「神祕的婚戀」:

同時,他又像反抗羅馬征服者的奮銳黨人,那麼勇猛地向極權主義發出挑戰:

這種宗教信仰的激情和政治抗議的勇猛,在遠東大陸,乃是極度的珍稀。他卻以「顛覆國家政權罪」,遭受到九年的牢獄之災。

政治是一回事,宗教是一回事,而詩歌,則應該是另一回事。太政治或是太宗教,都有可能傷害詩歌。那麼,詩歌應該是什麼樣子才好呢?嗯,應該像阿根廷西班牙語詩人波赫士那樣,像瑞典詩人特朗斯特羅默那樣,應該像蘇聯「大肅反」的恐怖時期到處逃亡的曼德爾施塔姆,或是最後被迫流亡西方的布羅茨基那樣,應該像我正在閲讀和翻譯的德瑞克.渥克特那樣,深沉的,複雜的,精確的,形而上的。

總而言之,詩歌是難的,需要深刻的思想和高度的文學技巧。我在翻譯傑克.倫敦那詩歌般的小說時,我在翻譯渥克特時,常常感受到文學語言的難。我試著比較了一下英文版的學者著作,威廉.詹姆斯的《宗教經驗之種種——人性的探究》,漢娜.鄂蘭的《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》,李維史陀的《憂鬱的熱帶》,然後發現,學者的著作是不難的,沒有太過複雜的修辭,因為學者的責任是把問題說清楚。然而,作家和詩人是難的,不受限制的修辭藝術乃是作家和詩人的特權。

難,就像十九歲的渥克特寫於一九四九年的這首詩:《私密旅程》,我讀了一遍又一遍,仍然似懂非懂,好像是在講述他少年時代的貧窮處境,講述他與富有的白人少年之間的生活差距。他不能去球場上和白人少年一起踢足球,不能下海與白人少年一起游泳。在妒忌與仇恨的情緒過後,他感覺到基督式的愛:

奈波爾在他那篇講述渥克特的文章〈蕾中蠕蟲〉裡,就說他經常讀不懂渥克特的詩,雖然奈波爾在牛津大學受過嚴格的文學訓練,通讀過莎士比亞的詩歌。奈波爾覺得讀懂了,並且讚歎過的一句詩:「太陽的銅幣貼上我的臉頰」,我也讚歎,因為小時候在西北高原放羊時,我的兩腮被太陽曬得又黑又紅,就像一枚「太陽的銅幣」,但我一直沒有找到如此恰當的比喻,來描述自己的臉頰,也沒能像渥克特這樣,很早就找到真理之道和信仰的源泉,來認識自己。直到中年流亡日本,當我接受了基督教的洗禮,我才試著面對自己的罪,面對自己的暴戾和怨恨,試著在耶穌基督的愛裡,尋求懺悔、饒恕與和解。

青年時代剛剛開始寫詩的渥克特,就已經顯得如此複雜,如此深刻,真是令人驚奇,感覺二十一世紀人到中年的我(更別提青少年時代那個信仰荒蕪、精神矇昧的文學青年了),以及我所認識的漢語詩人,與一九四九年的渥克特,隔著一段遙遠的距離。而我知道,詩歌的距離,其實就是文明的距離。●

清見蒼心

原名柴春芽,流亡日本,定住奈良,1975年出生於甘肅隴西一個偏遠農村,1999年畢業於西北師範大學政治法律系;先後任《南方都市報》、《南方週末》和《中國新聞週刊》攝影記者以及鳳凰網主筆;曾在大學教授創意寫作課;已在臺灣和大陸出版文學著作十部,代表作有:《西藏流浪記》、《祖母阿依瑪第七伏藏書》、《你見過央金的翅膀嗎》、《創意寫作的七堂課》和《邊境線——中國內陸邊疆旅行記》;翻譯過豪爾赫.波赫斯詩選和《傑克.倫敦作品集》(四卷.待出版);導演獨立電影《我故鄉的四種死亡方式》和《異邦之地》。

獲獎經歷:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量