|

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴,勾動讀者的共鳴。

|

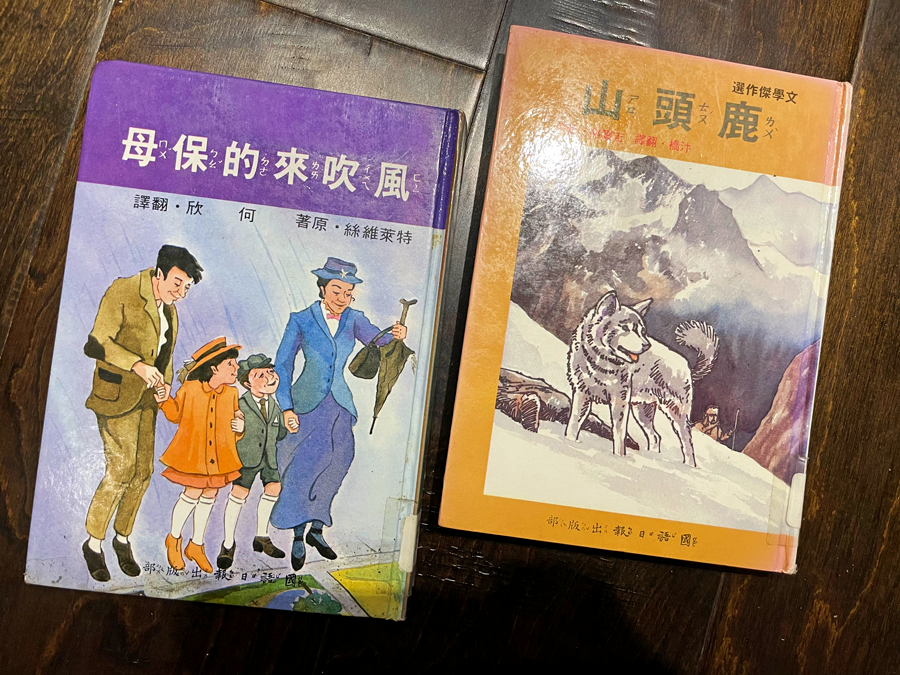

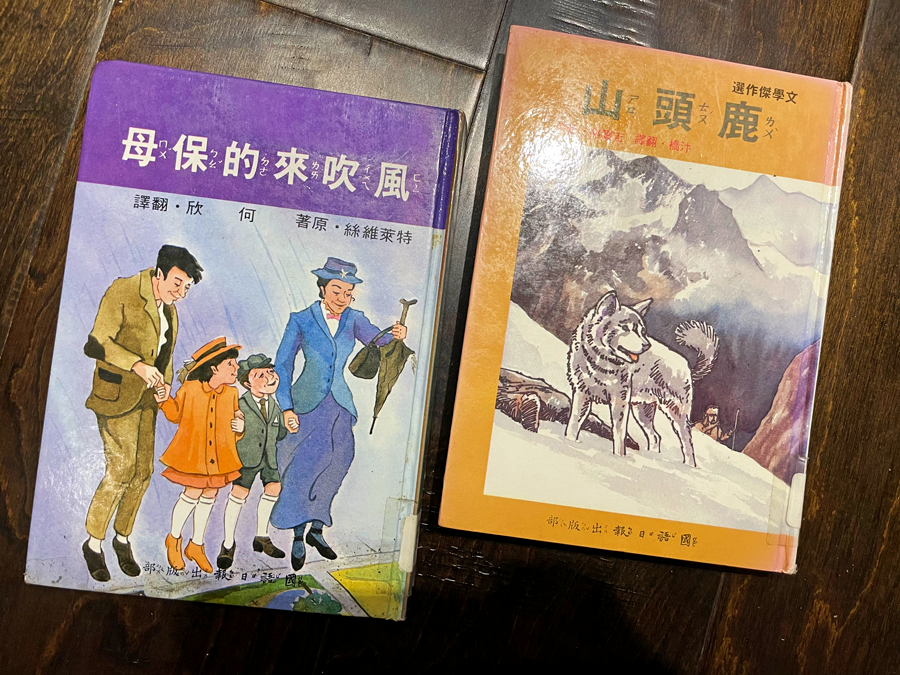

若講起小時候印象最深的閱讀經驗,一定是這兩本書沒錯。一本是吉爾格(Jim Kjelgaard)的《鹿頭山》(Wild Trek),另一本則是特萊維絲(P. L. Travers)的《風吹來的保母》(Mary Poppins)。兩本都是1988年國語日報社出版的注音中譯本。

《鹿頭山》寫實而生動地刻畫獵人林克與愛犬吉利深入山區、救難求生的冒險故事,讓我愛不釋手。幾乎上國中前的每個夏天,都會用去整個下午,趴在客廳的長椅津津有味地複習一遍。《風吹來的保母》不知為何就是讀不懂。怎麼有人可以撐著傘乘風而來?為什麼牛會不停跳舞甚至跳過月亮?我跟老媽說這個故事好怪。她說也許太難了。但小時候的我有些好強,嘗試讀了幾次,但始終無法進入故事中那個充滿想像力的奇幻空間,初次體驗了閱讀的挫敗。這樣的我,怎麼會在長大之後跑去研究什麼日本時代的超現實主義?想想也真是不可思議。

不過小時候的我,說實在也不是什麼文學少年。比起文學,我更喜歡畫圖、打棒球,或是利用下課時間和朋友抓蟲抓蚯蚓、到操場「挖恐龍化石」。倒是從小就與文字有特別的親近感。聽老媽說,我在上幼稚園前就認得很多字了。她沒有特別教,但我坐她的摩托車,很愛看街上的招牌,總是充滿好奇地問:這是什麼店?那個字怎麼唸?然後把聲音和形狀記在心裡。老媽騎車不是普通的慢。慢到排氣管老是堵塞,必須定期請機車行老闆催一下。如果她騎車快一點,我想我大概要再晚幾年才會識字。

準備上小學時,老媽開始不定期接一些腰帶扣環、飾品組裝之類的家庭代工回家做。每隔一陣子,客廳會出現一批新的零件物料,讓我放學回家都有點期待。真正安定下來做的是打字。她把笨重的鐵製打字機、兩個大大的字盤搬進權做我房間的二樓空間(之前還曾用這裡晾衣服、陰乾烏魚子)。雖然有點吵,但睡覺時知道老媽也在一旁同步工作就覺得安心。交件前的晚上,我就聽著她敲鉛字的錯落節奏恍惚入睡。

《鹿頭山》與《風吹來的保母》,差不多就是在那個時候買的。當時家中有訂閱《國語日報》,老媽從上頭看到書訊(也許是什麼兒童優良讀物推薦),就向報社劃撥郵購。

除了郵購,老媽也會帶我去書局。如果加上妹妹,就需要跑業務的老爸用公司主任的裕隆轎車載。書局行程通常在週日的下午。早上我們先去民族路、公園路的遠東百貨玩耍,再找個地方午餐。令人懷念的溫蒂漢堡,是當時最期待的選項。填飽肚子後,老爸載我們三人到北門路的南台書局下車,一小時後再回來接我們(他不太看書。據說大學畢業時把所有的書都賣了,只留一本彼得.杜拉克的管理學)。記得南台書局有地面兩層及地下室,依據小孩的認知,一、二樓是大人的書,地下室是我們的書。我帶著妹妹到地下室,留老媽自己在樓上逛。算是各取所需,也暫時放生彼此。

當時家裡的經濟雖不算寬裕,但只要是買書,爸媽從來沒有吝嗇過,也不設限什麼能買、什麼不行。每次到書局,我與妹妹就可以各挑一本喜歡的書。難以決斷的時候,雖然是小孩子,偶爾也可以任性地全都要。記得我在書局地下室買了不少東方出版社的世界文學譯本。《湯姆歷險記》、《魯賓遜漂流記》、《亞森羅蘋》等也反覆讀了幾次。但最愛的還是動物圖鑑、恐龍圖鑑、奇幻生物圖鑑一類的書(說也奇怪,奇幻生物圖鑑裡面的所謂「生物」明明都超獵奇,有時候讀還會莫名胃痛,不合理的程度絕對不下《風吹來的保母》,我卻很能夠接受)。妹妹則是買繪本。老媽買什麼呢?好像多是食譜或生活小智慧之類的實用書。老媽在樓上買好書後,就會走下地下室問我們選好了嗎?然後帶我們到櫃檯結帳。永遠記得胸前抱著包有淺綠色「南台書局」書衣的新書,三人一起走上樓梯等老爸來接的滿足感。

南台書局旁邊兩三間,還有南一書局。南一書局人總是很多,且裡面的書看起來很難(可能因為有很多參考書),小時候的我不愛去。過了青年路,北門路上還有賣舊書的成功、北門;賣漫畫、輕小說(還有寫真集)的展華;靠近火車站則有賣外文書的敦煌。畢竟北門路也曾經是台南的書店街啊!但除了南台,其他都是國高中之後才逐漸踏足的書店。

後來台南也有了大型書店誠品、金石堂。我高中進校刊社、有志於文學之後讀的詩集、小說,多是在長榮路、府前路的誠品,或北門路的舊書店買的。我在誠品買了書林版《新世代詩人精選集》;校刊社學長則是從舊書店弄了一本帶有水漬與皺褶的《八十年代詩選》送我。它們都打開了我最初的文學視野。

不過,這麼多書店裡,最讓我懷念的還是南台書局。離家北上讀大學,回台南時,我還是會到南台繞繞。但是幾年間眼看著它的店面從兩樓變一樓,後來幾乎頂給運動鞋店(還是唱片行?)只剩下一間小小的地下室,終於消失不見,還是讓人感到不勝唏噓。

到了台北之後,才是我真正大量買書、閱讀,接近文學的時期。雖然讀的是法律系,但學籍反倒像是掛在文藝社與校刊社。某次行政法課睡著(但哪次不睡著?),驚醒後環顧四週,忽然感到一陣荒謬:為什麼我會在這裡?我的人生出了什麼錯誤?大三時,我決定做些改變。每個星期四,我搭乘清晨出發的校車往返民生校區與三峽,到中文系旁聽現代詩,並意外發現我喜歡寫論文的事實。從後見之明來看,那次從行政法課驚醒,幾乎可謂天啟──雖然那讓我掉進了另一個也許更辛苦、必須耗費更漫長的時間,才能勉強證明它的確不是夢境的學術與文學之夢。

當我打算在法律系畢業後往文學之路前進,而遭到老爸質疑時,老媽來到我的房間,輕輕關上門對我說:只要是做自己喜歡的事,她都支持。

說來老媽也是相當浪漫的人呢。只是她往往把必須實際的那一面留給自己,讓孩子可以享有更多未必實際的任性。又或者,其實她才是最實際的人。她並不把過多的期望不切實際地強加於我們,而是讓我們隨著秉性,自由生長,她只需要適度地施肥、澆水。喜歡畫圖,就給你紙、筆與顏料;喜歡閱讀,就讓你自由買書;喜歡寫論文,好吧,你就好好去寫吧。雖然,她一直希望我早點畢業。

當然她給予的支持,也不是只有施肥和澆水。在部落格時代,她會不時上網看我有沒有新作。如果我在家,作品寫好也會印出來讓她第一個讀。有一次她還讀到痛哭流涕,問她哭什麼?她也說不出所以然。出版第一本詩集《孔雀獸》(2011)時,因為太忙,好一陣沒回家。她說忙沒關係,那麼我北上找你。在公館的韓國料理店,她拿到詩集就很開心地打開來翻。對於一個寫作者而言,有人閱讀,就是最溫暖的陽光。

回頭想想,也許老媽也是喜歡文學的人吧。當然她讀我的作品,可能純粹因為是她兒子寫的。但每次回台南,老媽的床頭、或一樓電視櫃旁,總是擺著一兩本她最近在讀的文學書。那些文學書,都是我北上這十多年間搬遷寄送,最終留在家裡的。我回到家裡,發現她正在讀從我書架抽出的川端康成《千羽鶴》、或圖森(Jean-Philippe Toussaint)的《浴室》,心裡有種說不出的新鮮,以及意外發現同好的興奮感。

她也會上網讀些台灣文學的消息,與我討論。從她口中聽見劉吶鷗、葉石濤,也讓我覺得有趣。這麼說來,小時候她會買《鹿頭山》或《風吹來的保母》給我讀,似乎也就一點也不奇怪了。雖然她大學讀的是韓文系,且做過的工作,都跟文學沒有太大關係。但也許對文學的喜好曾經悄悄萌芽,只是在母親身分及生活種種的現實壓力底下,逐漸變得隱而不顯了。

前些日子,我在任教學校的圖書館,借到同樣版本的兩本書。在架上見到它們,有種重遇故友的激動。相隔30年,《鹿頭山》仍然相當好看,讀來還是像小時候一樣津津有味,真的很不可思議。甚至還可以發現當年無法察覺的細節與深意。就這層意義來說,也許比當初更好看也說不定。

《風吹來的保母》讀來還是有種熟悉而令人懷念的尷尬之感。對於一個如今在學院裡教授文學、且再三跟學生強調文本分析之重要的我來說,大概已經不是什麼太難的問題,總歸是頻率不對(另外我覺得對話部分的譯筆過於翻譯腔,也要負點責任)。但重新讀它,倒是有一處讓我相當動容。

書中撐著傘、乘東風而至的保母瑪莉.包萍,儘管看起來優雅從容、自由穿梭現實與超現實的世界,且絕不討好人,只依自己的個性原則行事;但在這樣高冷的表象底下,她似乎懷有很多的祕密:「沒有人知道她的感覺如何,因為她從來不對任何人講任何事」。孩子們儘管有些畏懼她,但也喜歡她,深怕她剛來不久就要離開。面對孩子們的探問,包萍深吸了一口氣,只簡短地說:「我要待到風轉向的時候」。

書的最後一章,春天來了。雖然一切看似如常,但風信雞轉動,孩子們懂那是西風的信號。包萍準備好晚餐,將屋裡的東西收拾整齊,說要出門一下,叫小孩要乖。下一刻,風聲大作。穿戴整齊的包萍便在門外撐開她的傘,讓依約而來的西風,輕輕將她帶起。「她的腳輕輕滑過花園中的小徑,然後她飛高,飄過前門和巷中櫻樹的樹梢」。離開前,她把羅盤送給了小男孩,並把嵌有她的畫像的鏡框,藏在小女孩的枕頭底下。小孩們儘管不捨,但已學會接受、並理解包萍在信裡留下的最後一個字「au revoir」所意味的「再見/直至重逢」;也能夠互相照顧,就像包萍曾經為他們做的那樣。

老媽離開也已經6年了。離開的前兩天,她也如常地做了晚餐,將屋裡的東西收拾整齊。只是我們並沒有察覺西風的信號。當我重新閱讀這本30年前她為我挑選的《風吹來的保母》,彷彿也與失落許久的兒時記憶重逢。我沒有機會問她當初為什麼挑了這本書給我,也許沒有太特殊的理由,畢竟只是憑書名想像,沒有真正讀過。但我想,作為一個母親,大概會暗自希望能有個保母從天而降,接管這些煩人的小鬼一陣子吧──也許這是所有母親心裡的祕密。只是對我們來說,她並不是故事裡那個總是煩躁、歇斯底里的母親班太太,毋寧就是擁有神奇魔法、讓一切恢復秩序的瑪莉.包萍本身。不過老媽並不高冷,對時髦摩登的服飾配件也沒有太多興趣。撐傘乘風瀟灑來去,更不會是她的風格。

對著書桌,我想像老媽正以無比緩慢的速度,騎著她的摩托車,載著漸入中年的我,行經我們一起走過的風景、巷弄。並以她曾教我識得的文字,以及給我的自由與養分,一點一點寫下這些記憶。●

陳允元

1981年生於台南。國立政治大學台灣文學研究所博士,國立台北教育大學台灣文化研究所助理教授。研究關鍵字為日治時期台灣文學、台灣現代詩、戰前東亞現代主義文學、跨語世代文學。著有詩集《孔雀獸》(2011),並有合著《百年降生:1900-2000台灣文學故事》(2018)、《看得見的記憶:二十二部電影裡的百年台灣電影史》(2020),合編《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》(2016)、《文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的台灣》(2020)、《共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動》(2020)。曾獲林榮三文學獎散文首獎、台北國際書展編輯大獎等。

童書書房》繪本改編自沙國女性受限經驗:女性也能自由飛行、翱翔,及其他藝文短訊

【時事繪本】

Loujain不甘心自己的飛行能力遭到埋沒,問爸爸為什麼學習這麼美好的事情,會有性別限制呢?最後在媽媽的開導下,爸爸終於願意在比較少人活動的日出時分帶領Loujain飛行,其他女孩看到也紛紛效法,開始想要抵制這項不公平的限制。本書取材自作者al-Hathloul姊妹倆的真實經驗,她們最小的妹妹Loujain因為抗議沙烏地阿拉伯女性的駕駛禁令而遭到判刑入獄。Loujain從2014年起推動性別平權運動,試圖從阿聯酋(UAE)開車進入沙國,結果遭到逮捕,成為政府眼中的異議分子。雖然2018年沙國正式開放女性駕駛禁令,Loujain卻在解禁同年被沙國政府從阿聯酋綁架回國,囚禁到2021年底才獲得有條件的釋放。

在這種狀況下她要用什麼樣的方式投入pow wow,從部落成員的力量得到療癒的機會?在疫情有望看到盡頭的時候,《Powwow Day》繪本來得正是時候,讀者看著繪本中的繽紛色彩,彷彿也置身其間。或許現在就該整理整理在疫期中的體悟與心得,讓心情好好沉澱,展望未來。

繪本最後的附錄提供pow wow的背景知識,以及作者的參加經驗(作者Traci Sorell是Cherokee族,繪者Madelyn Goodnight則是Chickasaw族),讓讀者知道雖然這項傳統曾在20世紀初期被限制舉辦次數,現在則是一年各季都能舉辦,就看各部落如何規畫,有些部落甚至開放讓非族人參與。

【作家新作】

來自紐約的Orchid彷彿來自另一個世界,作風新潮的她穿著長到拖地的裙子,耳朵後面插著一朵花,宛如還活在嬉皮年代。身為第13個學生的Orchid,整個人充滿神祕氛圍,一下子她就交到朋友,而且人氣持續增加。不甘心的同學開始想辦法挖出她是否有祕密——為什麼Orchid會搬來鄉下,她是被警方保護的證人嗎?為什麼她會消失在森林裡,明明裡面沒有住家呀。書中抽換視角的書寫,帶讀者一步步推理,不過更重要的是如果你也被一成不變的生活困住,質疑為你帶來變化的新角色為何要出現,又或者你懷疑自己是否真的適合改變,那麼這本獲得出版者週刊星級評價的小說正等待你來閱讀喔~

■曾經以《喝下月亮的女孩》(The Girl Who Drank the Moon)獲得2017年紐伯瑞金獎的作家凱莉.龐希爾(Kelly Barnhill)推出新作《The Ogress and the Orphans》(女巨人與孤兒)。小說設定在人類與奇幻生物一起生活的遙遠時代,曾經美好的城鎮Stone-in-the-Glen多災多難,歷經水災與大火肆虐,滿懷恐懼的倖存者將希望放在成為市長的屠龍者身上,而他也樂於操控市民情緒,躍升為眾人眼中的救世主,只有孤兒院中的孩子以及住在城市邊緣的女巨人知道市長真正的為人。

後來一名孤兒因為不想繼續消耗逐漸稀缺的資源主動離院,被心地善良的女巨人收留後又回到城市,市民卻以為孤兒是被女巨人綁架僥倖逃脫。眾人將矛頭指向巨人,他們會如何對付無辜的女人?市長的真面目會被拆穿嗎?這本充滿想像力的優美作品,結合了巨人傳說與社會寫實,小讀者可能會覺得很有趣,而成人讀者則能從中獲得不少當代啟發吧。

【好吃的繪本】

■日本的邊境政策部分鬆綁,但是像過往那樣自在旅行還需要再等等,這時只能看看繪本過乾癮了。日本親子雜誌《コドモエ》(kodomoe)的圖鑑系列銷量超過40萬冊,其中有多部食物圖鑑都由大森裕子所描繪。3月初大森裕子再度推出新主題水果圖鑑,以顏色作為分類,每種分類包含常見、以及不太容易想到的水果。例如在紅色分類中有西瓜、蘋果,也有令人意想不到的「枸杞」。繪本的頁面彷彿飄散著清新果香,搭配簡要說明水果特徵以及產季的文字,剩下的滋味留給讀者自己品嚐。話說回來,要怎麼把食物畫得這麼好吃呢?

大森裕子在コドモエ的訪談中不藏私,公開分享創作過程,從發想、取材、草稿都讓讀者看個夠。對繪畫有興趣的讀者還可以參考她的作畫工具(色鉛筆)、配色心得,以及把食物畫得栩栩如生的技巧。除了水果以外,大森還畫過其他主題如壽司、拉麵、點心、麵包。她筆下的糖葫蘆淋上閃閃發亮的糖漿,甜甜圈裹著粉雪般的糖粉,每一頁讓人看了口水直流,真想直接把書啃下去~如果在半夜肚子餓打開她的繪本,很可能一個衝動就飛去日本了。

故事一開始,一顆磷蝦卵脫隊沉到海底,過了一個月時間總算孵出一隻比訂書針還小的磷蝦「蝦米」,之後蝦米一路脫殼,每次脫殼都長出不一樣的身體部位,到最後完全成長。身體一閃一閃發光的磷蝦滑動26隻腳,展開海洋冒險,結果一下子就被海鳥、海豹、企鵝、鯊魚、鯨魚吃掉了⋯⋯透過作者Matt Lilley的幽默口吻,讀者發現原來小小磷蝦的生長過程竟能如此複雜有趣,雖然主題冷門,不過搭配詳盡的介紹以及詼諧的文筆,適合想要一窺海洋生態的大小讀者。

【訃聞】

■英國童書大師雪莉.休斯(Shirley Hughes)於2月25日逝世,享耆壽94歲。休斯在70年創作生涯中,曾兩度獲得凱特格林威獎(1977年的《豆豆》以及2003年的《Ella’s Big Chance:A Jazz-Age Cinderella》),又在2015年成為第一位獲得英國圖書信託基金會(Booktrust)終身成就獎之人,更獲得英國女王伊莉莎白二世授予大英帝國官佐勳章(OBE)以及司令勳章(CBE)。

休斯的作品中以「小飛系列」最廣為人知。第一集《小飛先進門》(Alfie Gets in First)在1981年出版,4歲的小飛在採買結束後一個箭步衝回家,把媽媽和妹妹都鎖在門外,故事情節簡單但深植人心,畢竟誰家沒發生過這種令人崩潰的小意外呢,不過休斯卻能從日常情節捕捉到最具張力的橋段——小飛從一開始得意洋洋衝進門,後來卻靠在門邊崩潰大哭的強烈反差,以及冷靜下來想辦法開門的轉折,都可見到休斯對於孩童的細膩觀察,以及她早年的劇場學習經驗。

休斯的插畫生涯起步得早,不過要到50歲出版《豆豆》(Dogger)獲得1977年的凱特格林威獎後,才在童書界奠下一席之地。在這本感人作品中,小男孩大維弄丟了最心愛的玩具狗,狗狗隔天卻出現在園遊會義賣攤上,而且還被別人買走。幸好大維的姊姊想辦法幫忙,用交換的方式把狗狗要了回來。《豆豆》一書中互相支援的姐弟情感,小孩對絨毛玩具的依戀深深觸動讀者,即便他們已經長大成人。

休斯除了創作繪本,也有文字作品,例如取材自戰爭經驗的小說《Hero on a Bicycle》、《Whistling in the Dark》。2014年出版的《Digby O’Day and the Great Diamond Robbery》則是母女合作,休斯寫故事,插圖交給插畫家女兒Clara Vulliamy。她也沒有忘記人氣最旺的角色小飛和豆豆,持續讓他們和讀者見面。2019年,6歲的小飛出現在《Alfie on Holiday》中,為該系列畫下句點。休斯最後的遺作則是2020年的《Dogger’s Christmas》。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量