▇ 長於倫敦布里克斯頓的搖滾傳奇 對一般觀光客來說,倫敦南邊的布里克斯頓(Brixton)大概很少會被列入行程,多數旅遊書也往往會隱晦地提出警告——當地的階級和種族構成,讓布里克斯頓始終蒙上一層治安的陰影。1981年布里克斯頓暴動(1981 Brixton riot),白人警察和黑人青年的衝突雖然已是40多年前的事,但貧富和族群結構性的難題,似乎仍深深烙印在這片區域。即使近年來,逐漸仕紳化的當地居民和官員努力推動都市的再生和活化,但礙於布里克斯頓過往的名聲,許多遊客仍裹足不前。

或許正因為布里克斯頓這樣的特質,讓它擁有了孵育搖滾樂所需要的強悍和叛逆。一提到這個地區,熱愛搖滾樂的朋友腦中一定忍不住浮現「衝擊」樂團(The Clash)的〈布里克斯頓之槍〉(The Guns of Brixton)。除了這首土生土長的貝斯手保羅.西蒙(Paul Simonon)所寫、融合龐克和雷鬼樂風的經典歌曲之外,布里克斯頓更知名的,是早已成為當地的驕傲,另一位生於斯、長於斯的搖滾傳奇:大衛.鮑伊(David Bowie)。

2016年1月鮑伊因癌症離世,布里克斯頓街頭那幅由澳洲街頭藝術家Jimmy C.所繪製,以專輯《明智阿拉丁》(Aladdin Sane

澳洲街頭藝術家Jimmy C繪製的大衛.鮑伊頭像壁畫(翁稷安攝)

不過比起行禮如儀的紀念碑,這類樂迷的破壞可能才是鮑伊喜愛的模樣,那才符合他離經叛道的多變美學,以及和樂迷之間緊密的連結,每一則看似破壞的留言,都是人們發自內心的告白。

筆者有幸曾赴當地一遊,除了一出地鐵就看到警察扭送犯人的景像,以及壁畫本身帶來的震撼外,我永遠記得在壁畫的角落看到的一則留言:「You showed me its ok to be different.」短短一句,道盡無數熱愛鮑伊、受其音樂影響拯救的人們共同的心聲。

如同《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》一書扉頁裡引用的鮑伊之言:「很高興得知,我正在幫助我的歌迷發現他們內心深處的角色。」鮑伊是所有覺得與人群格格不入的異類、邊緣者的救贖,他所創作出的每首歌曲、每個音樂形象,他在公眾場合的一言一行,都反覆向世人訴說與眾不同或格格不入的美好,不應自卑或躲藏,而應該理直氣壯的驕傲。

▇音樂創作,以及鮮明、多變的人物形象

大衛.鮑伊本名大衛.羅伯.瓊斯(David Robert Jones),從1967年出道開始,生前總共發行了26張錄音室專輯,並以樂團「錫機器」(Tin Machine)為名發行過兩張專輯,留下無數代表作。他的音樂風格多樣多變,從早期陰柔奇詭的華麗搖滾,到後來冷冽疏離的電子聲響,80年代全心擁抱流行樂的流暢輕快,於世紀之交又引入當時掀起浪潮的電子樂風,晚期則洗去鉛華轉而內省低調。

鮑伊從不只甘於單純的創作音樂,他更接近全方位的表演藝術,總是為不同時期的音樂作品打造不同的形象,賦予各自的故事。最鮮明者如《太空怪談》(Space Oddity 《瘦白公爵》(The Thin White Duke 配合身陷毒癮的掙扎,以削瘦的身影,成為70年代末「柏林三部曲」三張專輯的起點。

鮑伊可以在專輯封面慵懶地穿著仕女洋裝,也可以一身筆挺灑落的Paul Smith或Alexander McQueen西裝;他可以是外星生物、人狗變種、雅痞、拳擊手、惡棍、迷宮魔王、異教徒…… 甚至在MV裡以暗喻的手法扮演著耶穌。

鮑伊的每一次作品,從細節到整體形象都縝密地打磨,如同人格分裂般創造出不同角色,不斷挑戰禁忌,將人們視為怪胎、敗德的事物,予以雕琢創造出另類的美感。他的才華不只在聽覺上,也專注於視覺的追求。他不時加入電影、舞台劇的演出,也嘗試過繪畫,並和許多影像工作者合作。

在私生活領域,鮑伊也不畏驚世駭俗,他從不掩飾自己雙性戀的身分,也不會為了討好世俗的認定而曲意迎合。就像《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》書裡說的,即使在他被認定最為「商業化」的時期,都是在擺脫「搖滾英雄」的既有窠臼,順從自己的想望。甚至,在臨終前的遺作《黑星》(Blackstar

VIDEO

▇以圖像的輕盈與廣闊想像接近鮑伊

鮑伊本身是個閱讀品味卓然的讀者,這可從2013年他在一場藝術展中提列的「百本必讀書目 」看出。關於鮑伊的生平傳記,就有包含文字、圖冊、漫畫等數十種英文版本。以他生涯為藍本的電影作品,除了數部紀錄片之外,2020年的《搖滾變色龍:大衛鮑伊》(Stardust Velvet Goldmine

電影《絲絨金礦》海報(取自IMDb )

在資訊近乎爆炸的網路時代,一本傳記存在的價值和目的究竟為何?

「夫子自道」的自傳書寫,是傳記書籍最常見的魅力之一。近年如《搖滾記:Bob Dylan自傳》、《生來奔跑:「藍領搖滾教父」布魯斯.史普林斯汀的生命故事》、《艾力克.克萊普頓自傳:尋找藍調與天堂的所在》等等都屬此類,雖然不見得真的都出自傳主親筆,但至少獲得「官方認證」,是傳主希望讓人們留下的記憶。對樂迷來說,再也沒有比這些英雄「親口訴說」更令人感到滿足。

自傳的賣點在於第一手自剖的主觀深入,而由研究者撰寫的傳記,優勢就在於資料收集廣泛,以及提供了批判的觀點。《誰殺了約翰藍儂:搖滾神話的愛、欲望與生死》可能是近期最好的例子之一,作者萊斯莉-安.瓊斯(Lesley-Ann Jones)是專業的搖滾名人傳記作者,也曾寫過一本鮑伊的傳記。她經由大量的訪談呈現了藍儂真實、充滿個性缺陷的一面,試圖挑戰小野洋子打造出來的藍儂神話。

如果說這些傳記滿足了「紀實」的需求,不可避免地也承擔了紀實的副作用,那就是對於沒有想要探究每個細節的樂迷或一般讀者來說,接近學術考證的厚重專著,無疑令人卻步。

相較之下,和《絲絨金礦》類似的某種以紀實出發的非虛構創作,更能讓讀者走入傳主的人生。要能同時調和「非虛構」和「創作」兩個看似對立的概念,相對於文字的厚重,圖像的輕盈以及承載和發散的廣闊想像空間,或許是再合適不過的媒介。

尤其對照著鮑伊那不拘一格,如液態般流動的人生樣態,類似《David Bowie: 百變前衛的大衛.鮑伊》這樣一本圖文創作的人生紀錄,就像是壁畫上的塗鴉一樣,反而是貼近鮑伊人生更好的選擇。

▇虛構自傳卻充滿非虛構的寫實

《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》是西班牙插畫家及平面設計師瑪麗亞.艾塞(María Hesse)的第三本中譯版圖文傳記(前兩本分別為:《Frida Kahlo:燃燒烈愛的芙烈達.卡蘿》、《Marilyn Monroe:風華絕代的瑪麗蓮.夢露》)。從這三部作品,我們可以完整看到創作者的特色,以及她筆下圖文傳記的獨特魅力。

西班牙插畫家瑪麗亞.艾塞(尖端出版提供)

三位傳主都是和男性父權社會對抗的藝術工作者,他們的人生不時衝撞著社會的常規與偏見。三本書也都採取第一人稱的文字敘述,輔以對應的圖像,並以手寫的引文字句勾連兩者。文圖編排約莫一比一,畫面簡潔(《夢露》字數略多),從書末所附的「參考書目」,可知三者皆有所本,在內容的真實度和情節起伏的舖陳上,花費了不少心思。

《鮑伊》一書在文字上和前兩本略有不同,作者另與文史工作者法蘭.路易茲(Fran Ruiz)合作。夢露和卡蘿兩位女性傳主的自我表白,近乎掏心剖肺甚至讓人心痛的誠實;《鮑伊》的文字敘述則帶有些許童話迷霧般的矇矓,書中直視鮑伊的人生,也充滿著第一人稱的自我質疑與解釋,然而類似像下面這段字句,創作出不同身分、戴著不同面具應對世界的鮑伊獨有的「坦誠」,讓這本虛構的自傳,充滿著非虛構的寫實:

「某天夜裡,我們爬到我家的屋頂上觀看星空。我知道星星也凝視著我們。突然間,發生了一件非常奇怪的事──一顆看似流星的東西撲向我們,並擊中我的左眼……(中略)我們知道,如果我們據實以報,一定沒有人會相信我們,於是我們捏造了一個愚蠢的故事,那就是喬治因為想與我爭女朋友而打了我一拳。」

《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》內頁(尖端出版提供)

圖像絕對是作者艾塞的功力所在,三本書中運用的圖像,多數都出自她對現實實存影像的臨摹,無論從照片或傳主的創作,再加入少數作者的想像。以《鮑伊》為例,作者以自己的風格重塑了鮑伊的專輯封面、受訪畫面和MV影像。

重點就在於「重塑」。不同於文字書以照片來強化真實的感受,圖文書的圖畫恰恰相反,一旦經由創作者重新詮釋,就鬆動了原有影像那份「真實」的重量和界線。這樣的鬆動,開啟了以現實為基礎,讓創作者和讀者之間的情感與想像力自由馳騁的空間。真實的重擔得到解放,無拘的想像力則尋得札根的基點。書中每一幅專輯封面的描摹,一方面提醒讀者這是真實的故事,另一方面又不斷摻入作者主觀的詮釋,試圖和鮑伊的人生、讀者的感受產生共鳴。

▇牽引廣大樂迷的歡愉與憂傷 書中最關鍵的象徵,就是貫穿全書,以強烈生命力量發芽四散的心臟。大衛.羅伯.瓊斯將這顆冒芽的心貫注在大衛.鮑伊身上,他們共用著這顆心臟,成為他看待、理解和體會人生的方式。讀者見證了這顆心臟體驗著歡愉和悲傷,看到它散發巨大的能量牽引著每位樂迷,也看到它的無能為力,在死神面前逐漸萎縮。然而起點即終點,在死亡的虛無接續著無垠的星空,因死亡而消滅的心臟,在鮑伊一生迷戀的星空意象中持續跳動,將綻放的枝芽溫柔而堅定地鋪灑於大地。

《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》內頁(尖端出版提供)

經由文字和圖像的結合,本書重塑了鮑伊內外的樣貌。就像書中提及鮑伊初次遇到他的第二任妻子、他一生的摯愛伊曼時的描述:兩人初見面就不停的聊天,在交談中,伊曼將鮑伊人生的面具一張張取下:「伊曼直到完全洞悉我才肯罷休。在面具全被卸下後,我對她露出那個隱藏在底層的我——一個在格格不入的星球上被孤立的外星人,那才是真正的我。」然而,伊曼還不放棄,她拉開了一條被遺忘的拉鍊,星際異形的外貌猛然落下,「在裡頭的是大衛.羅伯.瓊斯。」

這正是《David Bowie: 百變前衛的大衛.鮑伊》的魅力與價值所在,經由圖文,這本書引領讀者看著鮑伊戴上一層又一層的面具,成為我們所熟知的搖滾巨星,又用同樣的方式,一層又一層將這些面具輕輕卸下。在最終那無限的虛無裡,我們看到的是大衛.羅伯.瓊斯,那個在布里克斯頓的街頭,慘白而不知所措的少年,輕輕哼著那首熟悉的歌曲,對我們露出微笑。

「將你的手給我,因為你是如此美好!」(Gimme your hands 'cause you're wonderful.)

再見了,瓊斯男孩。●

VIDEO

David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊 Bowie: An Illustrated Life Fran Ruiz) 內容簡介➤ 】

作者簡介:

法蘭.路易茲(Fran Ruiz) La Buhardilla Manual de Uso

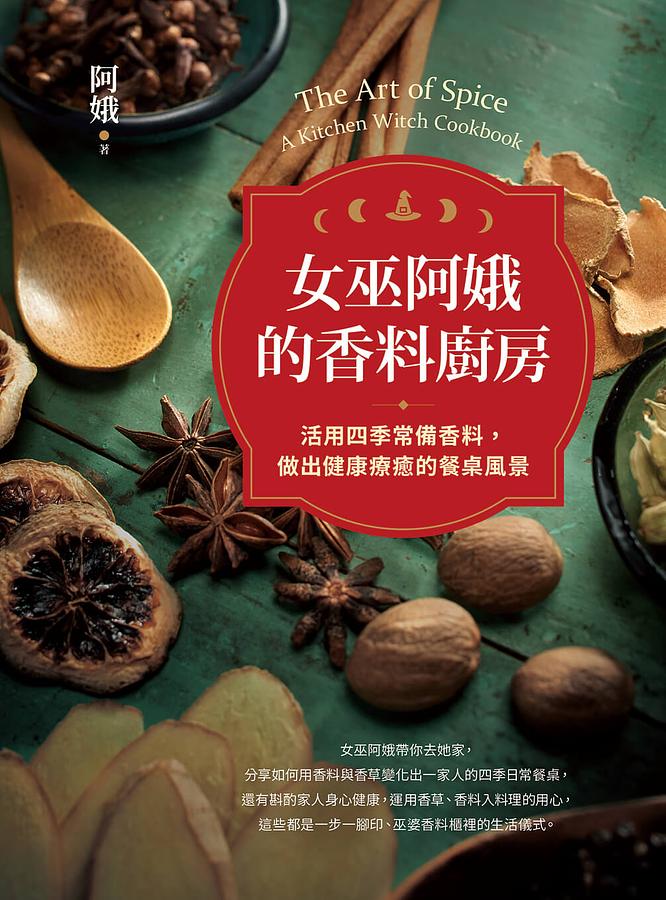

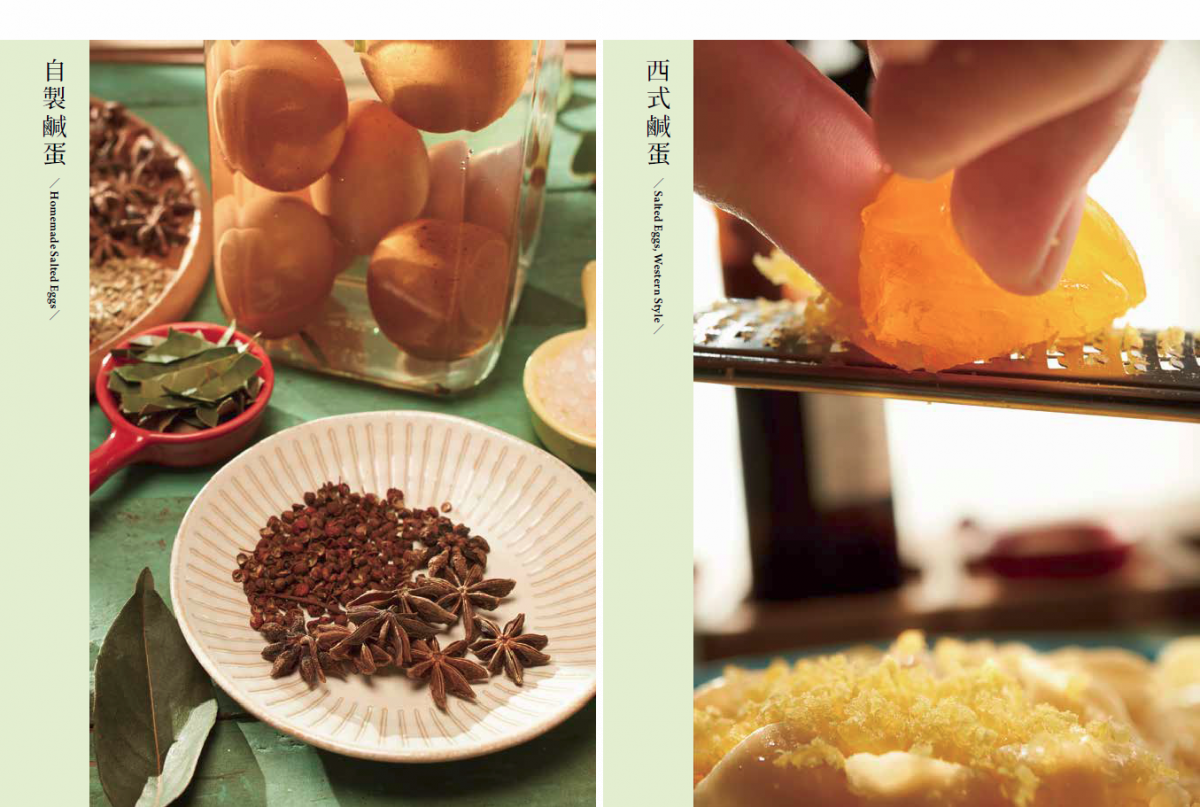

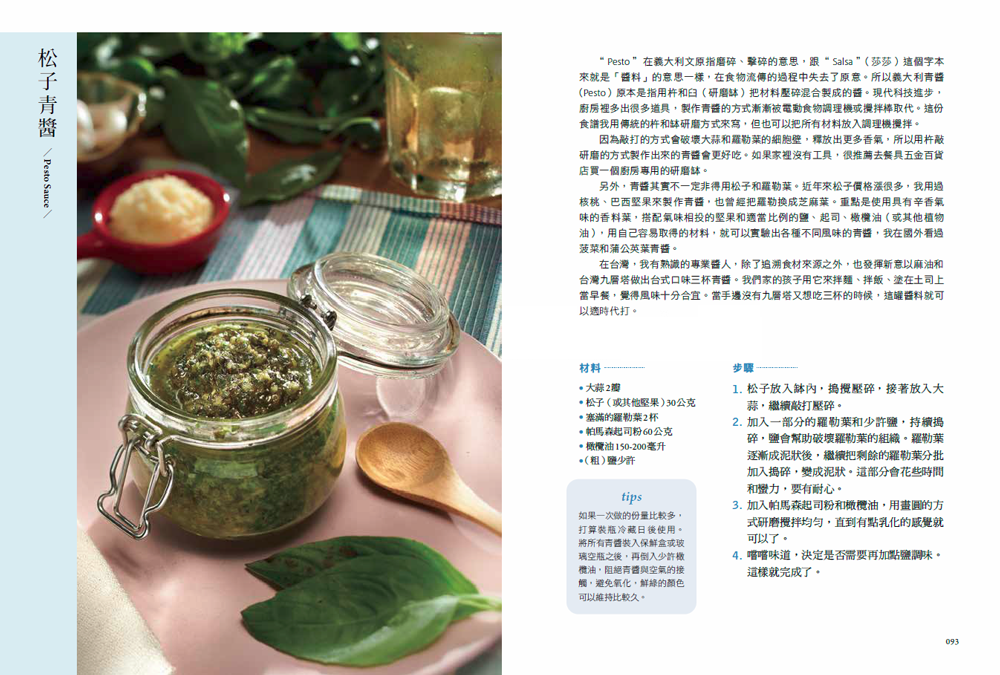

《女巫阿娥的香料廚房》是本相當實用的書,喜歡做菜的人絕對愛不釋手。書中食譜縱橫東西,除了大家喜愛的台味洋食(騙人培根、地獄廚神炒蛋,夠吸引人吧?)和地中海菜色(包括點菜率極高的松子青醬、迷迭香雞腿排),中南美料理(墨西哥莎莎、手撕豬肉,夏天的啤酒良伴!)與東南亞風味(誰能跟打拋料理說不?),甚至連感覺神祕、難以駕馭的印度菜(咖哩的學問有多大啊!)也收錄在內。什麼香料配方可以撒在拿鐵上、煮奶茶、入南瓜派和薑餅人,還能烤燕麥和餅乾?作者提供了的私房配方,好用至極。

《女巫阿娥的香料廚房》是本相當實用的書,喜歡做菜的人絕對愛不釋手。書中食譜縱橫東西,除了大家喜愛的台味洋食(騙人培根、地獄廚神炒蛋,夠吸引人吧?)和地中海菜色(包括點菜率極高的松子青醬、迷迭香雞腿排),中南美料理(墨西哥莎莎、手撕豬肉,夏天的啤酒良伴!)與東南亞風味(誰能跟打拋料理說不?),甚至連感覺神祕、難以駕馭的印度菜(咖哩的學問有多大啊!)也收錄在內。什麼香料配方可以撒在拿鐵上、煮奶茶、入南瓜派和薑餅人,還能烤燕麥和餅乾?作者提供了的私房配方,好用至極。

話題》以圖文鬆動真實界線、想像力馳騁:翁稷安讀《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》

▇長於倫敦布里克斯頓的搖滾傳奇

對一般觀光客來說,倫敦南邊的布里克斯頓(Brixton)大概很少會被列入行程,多數旅遊書也往往會隱晦地提出警告——當地的階級和種族構成,讓布里克斯頓始終蒙上一層治安的陰影。1981年布里克斯頓暴動(1981 Brixton riot),白人警察和黑人青年的衝突雖然已是40多年前的事,但貧富和族群結構性的難題,似乎仍深深烙印在這片區域。即使近年來,逐漸仕紳化的當地居民和官員努力推動都市的再生和活化,但礙於布里克斯頓過往的名聲,許多遊客仍裹足不前。

或許正因為布里克斯頓這樣的特質,讓它擁有了孵育搖滾樂所需要的強悍和叛逆。一提到這個地區,熱愛搖滾樂的朋友腦中一定忍不住浮現「衝擊」樂團(The Clash)的〈布里克斯頓之槍〉(The Guns of Brixton)。除了這首土生土長的貝斯手保羅.西蒙(Paul Simonon)所寫、融合龐克和雷鬼樂風的經典歌曲之外,布里克斯頓更知名的,是早已成為當地的驕傲,另一位生於斯、長於斯的搖滾傳奇:大衛.鮑伊(David Bowie)。

2016年1月鮑伊因癌症離世,布里克斯頓街頭那幅由澳洲街頭藝術家Jimmy C.所繪製,以專輯《明智阿拉丁》(Aladdin Sane)為底本的頭像壁畫,立刻成為樂迷們追悼鮑伊的重要地標。人們群集此處,在畫像前擺放花束、蠟燭和各式紀念品,一同歌唱,一同流淚。這幅壁畫成為樂迷前往倫敦必訪的地標,不時有人在壁畫上留言、塗鴉或貼紙,留下對鮑伊的思念和感謝,數量之多,迫使有關當局得請Jimmy C.於原地重新繪製,並加上塑膠罩保護。沒想到結果換來的是更多肆無忌憚的留言和圖繪,尤其這幾年因為疫情管制鬆懈,塑膠罩的混亂更取代了主事者想要的整齊。

不過比起行禮如儀的紀念碑,這類樂迷的破壞可能才是鮑伊喜愛的模樣,那才符合他離經叛道的多變美學,以及和樂迷之間緊密的連結,每一則看似破壞的留言,都是人們發自內心的告白。

筆者有幸曾赴當地一遊,除了一出地鐵就看到警察扭送犯人的景像,以及壁畫本身帶來的震撼外,我永遠記得在壁畫的角落看到的一則留言:「You showed me its ok to be different.」短短一句,道盡無數熱愛鮑伊、受其音樂影響拯救的人們共同的心聲。

如同《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》一書扉頁裡引用的鮑伊之言:「很高興得知,我正在幫助我的歌迷發現他們內心深處的角色。」鮑伊是所有覺得與人群格格不入的異類、邊緣者的救贖,他所創作出的每首歌曲、每個音樂形象,他在公眾場合的一言一行,都反覆向世人訴說與眾不同或格格不入的美好,不應自卑或躲藏,而應該理直氣壯的驕傲。

▇音樂創作,以及鮮明、多變的人物形象

大衛.鮑伊本名大衛.羅伯.瓊斯(David Robert Jones),從1967年出道開始,生前總共發行了26張錄音室專輯,並以樂團「錫機器」(Tin Machine)為名發行過兩張專輯,留下無數代表作。他的音樂風格多樣多變,從早期陰柔奇詭的華麗搖滾,到後來冷冽疏離的電子聲響,80年代全心擁抱流行樂的流暢輕快,於世紀之交又引入當時掀起浪潮的電子樂風,晚期則洗去鉛華轉而內省低調。

鮑伊從不只甘於單純的創作音樂,他更接近全方位的表演藝術,總是為不同時期的音樂作品打造不同的形象,賦予各自的故事。最鮮明者如《太空怪談》(Space Oddity)中的指揮官湯姆(Major Tom);雌雄同體的季吉.史塔圖斯特(Ziggy Stardust)則交出了他在70年代最顯明的形象之一,留下改變搖滾樂史的經典專輯。《瘦白公爵》(The Thin White Duke)配合身陷毒癮的掙扎,以削瘦的身影,成為70年代末「柏林三部曲」三張專輯的起點。

鮑伊可以在專輯封面慵懶地穿著仕女洋裝,也可以一身筆挺灑落的Paul Smith或Alexander McQueen西裝;他可以是外星生物、人狗變種、雅痞、拳擊手、惡棍、迷宮魔王、異教徒……甚至在MV裡以暗喻的手法扮演著耶穌。

鮑伊的每一次作品,從細節到整體形象都縝密地打磨,如同人格分裂般創造出不同角色,不斷挑戰禁忌,將人們視為怪胎、敗德的事物,予以雕琢創造出另類的美感。他的才華不只在聽覺上,也專注於視覺的追求。他不時加入電影、舞台劇的演出,也嘗試過繪畫,並和許多影像工作者合作。

在私生活領域,鮑伊也不畏驚世駭俗,他從不掩飾自己雙性戀的身分,也不會為了討好世俗的認定而曲意迎合。就像《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》書裡說的,即使在他被認定最為「商業化」的時期,都是在擺脫「搖滾英雄」的既有窠臼,順從自己的想望。甚至,在臨終前的遺作《黑星》(Blackstar),他仍將面對死亡的絕望,轉化為激辯生死意義的藝術。他的創作、形象和生命態度,啟迪了不同領域的藝術工作者,也安撫了無數徬徨不安的心靈。

▇以圖像的輕盈與廣闊想像接近鮑伊

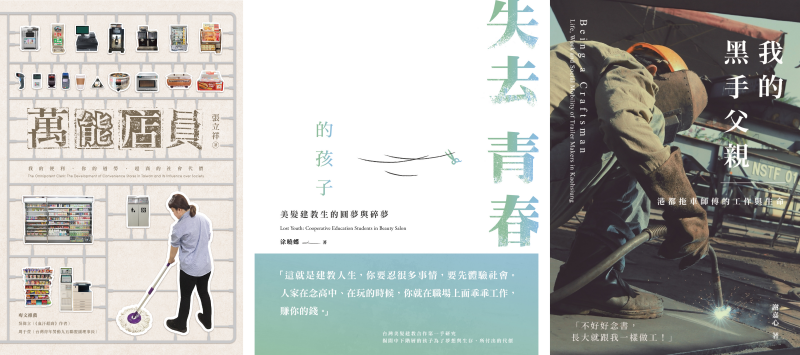

鮑伊本身是個閱讀品味卓然的讀者,這可從2013年他在一場藝術展中提列的「百本必讀書目」看出。關於鮑伊的生平傳記,就有包含文字、圖冊、漫畫等數十種英文版本。以他生涯為藍本的電影作品,除了數部紀錄片之外,2020年的《搖滾變色龍:大衛鮑伊》(Stardust)票房和評論都不忍卒睹,而名導陶德.海恩斯(Todd Haynes)以鮑伊生平為藍本的虛構故事《絲絨金礦》(Velvet Goldmine),雖然內容有許多杜撰,並將焦點放在對70年代華麗搖滾的緬懷,但可能是最能捕捉鮑伊前半生風采的傑作。可惜受限於市場偏好和鮑伊在臺灣的知名度,相關傳記並未引入臺灣,《絲絨金礦》也只有在少數影迷之間流傳。

在資訊近乎爆炸的網路時代,一本傳記存在的價值和目的究竟為何?

「夫子自道」的自傳書寫,是傳記書籍最常見的魅力之一。近年如《搖滾記:Bob Dylan自傳》、《生來奔跑:「藍領搖滾教父」布魯斯.史普林斯汀的生命故事》、《艾力克.克萊普頓自傳:尋找藍調與天堂的所在》等等都屬此類,雖然不見得真的都出自傳主親筆,但至少獲得「官方認證」,是傳主希望讓人們留下的記憶。對樂迷來說,再也沒有比這些英雄「親口訴說」更令人感到滿足。

自傳的賣點在於第一手自剖的主觀深入,而由研究者撰寫的傳記,優勢就在於資料收集廣泛,以及提供了批判的觀點。《誰殺了約翰藍儂:搖滾神話的愛、欲望與生死》可能是近期最好的例子之一,作者萊斯莉-安.瓊斯(Lesley-Ann Jones)是專業的搖滾名人傳記作者,也曾寫過一本鮑伊的傳記。她經由大量的訪談呈現了藍儂真實、充滿個性缺陷的一面,試圖挑戰小野洋子打造出來的藍儂神話。

如果說這些傳記滿足了「紀實」的需求,不可避免地也承擔了紀實的副作用,那就是對於沒有想要探究每個細節的樂迷或一般讀者來說,接近學術考證的厚重專著,無疑令人卻步。

相較之下,和《絲絨金礦》類似的某種以紀實出發的非虛構創作,更能讓讀者走入傳主的人生。要能同時調和「非虛構」和「創作」兩個看似對立的概念,相對於文字的厚重,圖像的輕盈以及承載和發散的廣闊想像空間,或許是再合適不過的媒介。

尤其對照著鮑伊那不拘一格,如液態般流動的人生樣態,類似《David Bowie: 百變前衛的大衛.鮑伊》這樣一本圖文創作的人生紀錄,就像是壁畫上的塗鴉一樣,反而是貼近鮑伊人生更好的選擇。

▇虛構自傳卻充滿非虛構的寫實

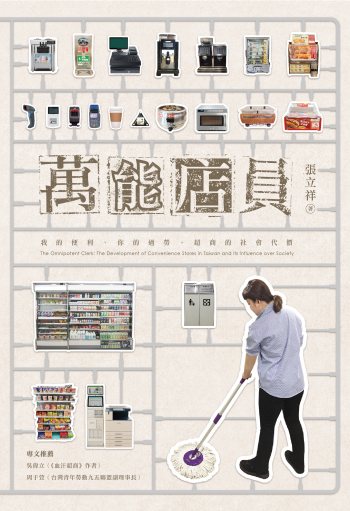

《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》是西班牙插畫家及平面設計師瑪麗亞.艾塞(María Hesse)的第三本中譯版圖文傳記(前兩本分別為:《Frida Kahlo:燃燒烈愛的芙烈達.卡蘿》、《Marilyn Monroe:風華絕代的瑪麗蓮.夢露》)。從這三部作品,我們可以完整看到創作者的特色,以及她筆下圖文傳記的獨特魅力。

三位傳主都是和男性父權社會對抗的藝術工作者,他們的人生不時衝撞著社會的常規與偏見。三本書也都採取第一人稱的文字敘述,輔以對應的圖像,並以手寫的引文字句勾連兩者。文圖編排約莫一比一,畫面簡潔(《夢露》字數略多),從書末所附的「參考書目」,可知三者皆有所本,在內容的真實度和情節起伏的舖陳上,花費了不少心思。

《鮑伊》一書在文字上和前兩本略有不同,作者另與文史工作者法蘭.路易茲(Fran Ruiz)合作。夢露和卡蘿兩位女性傳主的自我表白,近乎掏心剖肺甚至讓人心痛的誠實;《鮑伊》的文字敘述則帶有些許童話迷霧般的矇矓,書中直視鮑伊的人生,也充滿著第一人稱的自我質疑與解釋,然而類似像下面這段字句,創作出不同身分、戴著不同面具應對世界的鮑伊獨有的「坦誠」,讓這本虛構的自傳,充滿著非虛構的寫實:

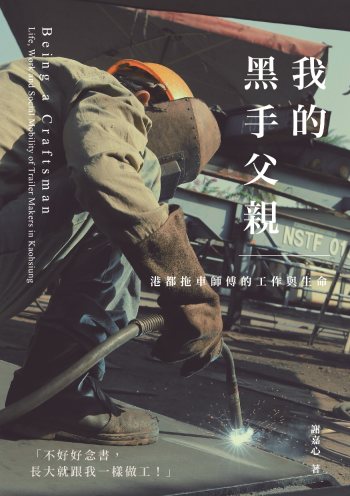

圖像絕對是作者艾塞的功力所在,三本書中運用的圖像,多數都出自她對現實實存影像的臨摹,無論從照片或傳主的創作,再加入少數作者的想像。以《鮑伊》為例,作者以自己的風格重塑了鮑伊的專輯封面、受訪畫面和MV影像。

重點就在於「重塑」。不同於文字書以照片來強化真實的感受,圖文書的圖畫恰恰相反,一旦經由創作者重新詮釋,就鬆動了原有影像那份「真實」的重量和界線。這樣的鬆動,開啟了以現實為基礎,讓創作者和讀者之間的情感與想像力自由馳騁的空間。真實的重擔得到解放,無拘的想像力則尋得札根的基點。書中每一幅專輯封面的描摹,一方面提醒讀者這是真實的故事,另一方面又不斷摻入作者主觀的詮釋,試圖和鮑伊的人生、讀者的感受產生共鳴。

▇牽引廣大樂迷的歡愉與憂傷

書中最關鍵的象徵,就是貫穿全書,以強烈生命力量發芽四散的心臟。大衛.羅伯.瓊斯將這顆冒芽的心貫注在大衛.鮑伊身上,他們共用著這顆心臟,成為他看待、理解和體會人生的方式。讀者見證了這顆心臟體驗著歡愉和悲傷,看到它散發巨大的能量牽引著每位樂迷,也看到它的無能為力,在死神面前逐漸萎縮。然而起點即終點,在死亡的虛無接續著無垠的星空,因死亡而消滅的心臟,在鮑伊一生迷戀的星空意象中持續跳動,將綻放的枝芽溫柔而堅定地鋪灑於大地。

經由文字和圖像的結合,本書重塑了鮑伊內外的樣貌。就像書中提及鮑伊初次遇到他的第二任妻子、他一生的摯愛伊曼時的描述:兩人初見面就不停的聊天,在交談中,伊曼將鮑伊人生的面具一張張取下:「伊曼直到完全洞悉我才肯罷休。在面具全被卸下後,我對她露出那個隱藏在底層的我——一個在格格不入的星球上被孤立的外星人,那才是真正的我。」然而,伊曼還不放棄,她拉開了一條被遺忘的拉鍊,星際異形的外貌猛然落下,「在裡頭的是大衛.羅伯.瓊斯。」

這正是《David Bowie: 百變前衛的大衛.鮑伊》的魅力與價值所在,經由圖文,這本書引領讀者看著鮑伊戴上一層又一層的面具,成為我們所熟知的搖滾巨星,又用同樣的方式,一層又一層將這些面具輕輕卸下。在最終那無限的虛無裡,我們看到的是大衛.羅伯.瓊斯,那個在布里克斯頓的街頭,慘白而不知所措的少年,輕輕哼著那首熟悉的歌曲,對我們露出微笑。

「將你的手給我,因為你是如此美好!」(Gimme your hands 'cause you're wonderful.)

再見了,瓊斯男孩。●

Bowie: An Illustrated Life

作者:瑪麗亞.艾塞(María Hesse)、法蘭.路易茲(Fran Ruiz)

譯者:陳小雀

出版:尖端出版

定價:680元

【內容簡介➤】

作者簡介:

瑪麗亞.艾塞(María Hesse)

西班牙知名插畫家與平面設計師,畢業於西班牙聖特爾莫藝術學院。

1982年生,於6歲時即成為插畫家,當時她並不曉得,不過她的老師及母親知道。她在完成藝術教育後抓起彩色筆,以專業之姿投入插畫領域。她以插畫家身分為不同出版社、雜誌及商業品牌工作,同時,她的作品也曾在許多展覽會中展出。她的第一本圖文書為《Frida Kahlo:燃燒烈愛的芙烈達.卡蘿》,迻譯為16種語言,更獲得巴西國家基金會兒童與青少年讀物獎,另著有《Marilyn Monroe:風華絕代的瑪麗蓮.夢露》以及《愉悅》,其作品目前已發行至19個國家。

法蘭.路易茲(Fran Ruiz)

居住於西班牙馬拉加,1981年生。為一名地理和歷史教授,於馬拉加大學學習藝術史,並作為合作研究員工作了一年。他為《閣樓》大學雜誌(La Buhardilla)撰稿,並定期與《使用手冊》(Manual de Uso)文化雜誌合作。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量