話題》建築師的文學想像與自我追尋:隱藏在「杜連魁」底下的王大閎

▇建築師面對世界的定見

記得早年研究王大閎建築師(以下簡稱大閎),訪談大閎長子王守正建築師時曾聽聞一件印象特別深刻的事,就是大閎自1952年離港來台後,至西元2000年間都未曾再離開台灣。

聽來有點令人匪夷所思。對一位過去曾待過法國巴黎、瑞士日內瓦湖畔,然後在英國劍橋及美國哈佛讀過書,家世背景、經濟狀況甚好的人,理應會有舊地重遊的想望,即便不回到這些學習的地方,也還有他出生且影響其建築創作甚巨的蘇州老城,難道他都不曾動念過?即便不重遊故地,出國旅遊不也是人之常情?

答案竟是,他不想看到美麗的記憶遭到破壞,甚而他覺得世界的美好是在逐漸崩毀之中,不管是歐洲、美國或古老的中國城市。

記得大閎曾在《銀色的月球》中談及哲學家盧梭(Jean-Jacques Rousseau)時提到:「盧梭認為自然是完美的,人破壞了美好的自然,人的反常造成了種種不良的後果……這話的意義,今天更加明顯。人類不但污染了河流和空氣,破壞了山林,而且也污濁了自己的人性,以物質代替了精神。我們為了追求粗陋的物質生活而輕忽了精神上的生活。」接著他又說:「我最不喜歡有關貧窮痛苦的小說、一切涉及為生存而掙扎的書本。我愛好一切描寫生活中的美、享受和快樂的書」,城市崩毀自然是不美的。

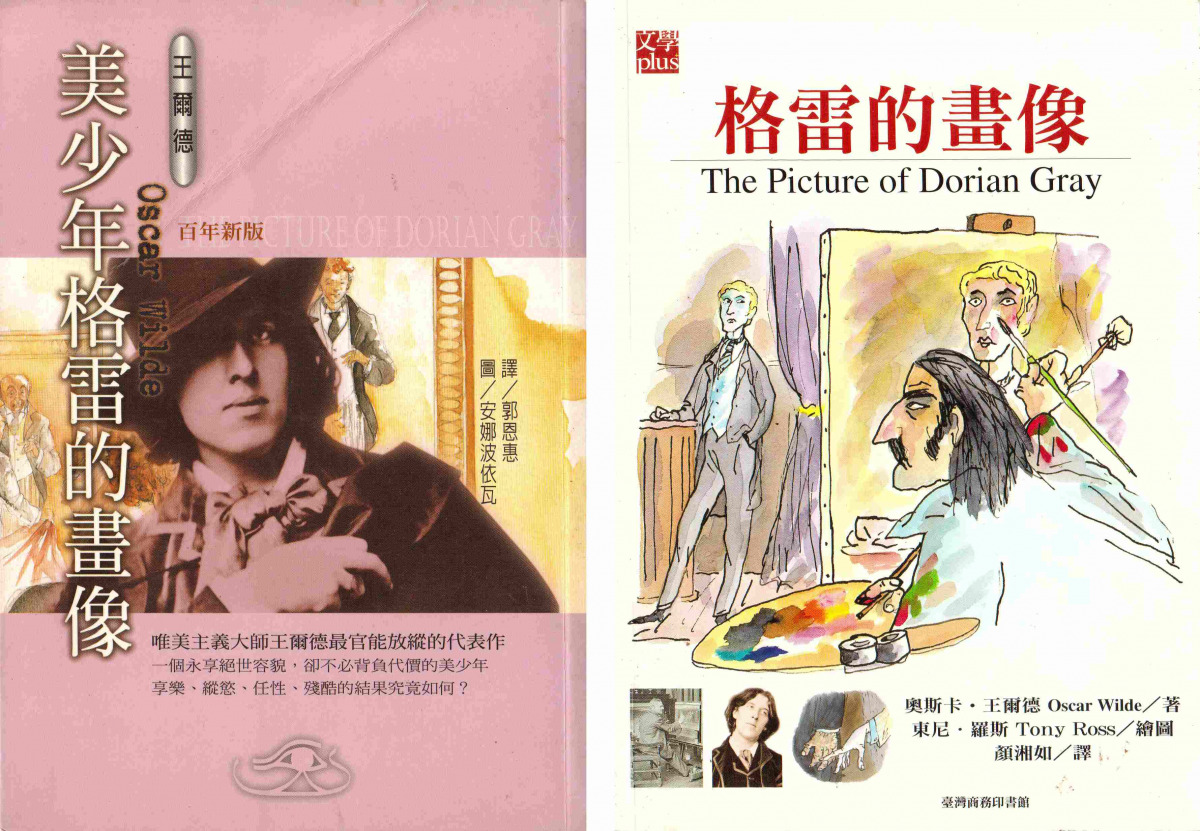

大閎對於人應該如何面對世界也有定見。他在翻譯改寫王爾德《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)而成的小說《杜連魁》裡寫到:

「善良就是自然,就是附和你自己。你勉強自己附和別人就是不自然。我們要生活在自己的生活中,不要遷就別人的生活。我們的道德觀念是接收這時代的道德標準。而我認為對一個有造詣的人來講,接收這種道德標準實在是一件最不道德的事。」

其實在原文裡,王爾德對「行善」亦大加嘲諷:「……他們把食物送到挨餓的人嘴裏;把衣服披在受寒的人身上。可是他們自己的靈魂卻得不到糧食,得不到溫暖。」儘管「行善」與「善良」是不同的,對大閎來說,「忠於本性」是一生矢志堅守的,儘管某個層面來說他付出了代價。

▇理解王大閎的哲學觀,同時探索時代

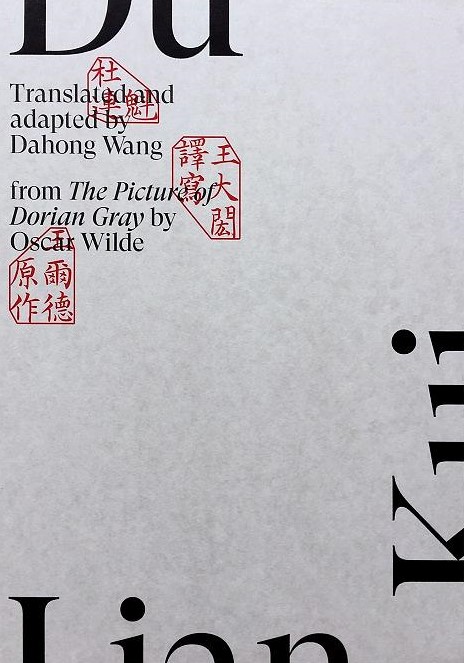

大閎以10年工夫翻譯改寫的《杜連魁》,將19世紀末的倫敦場景轉換成20世紀70年代的台北。這部作品近日由王大閎建築研究與保存學會與文心藝術基金會攜手合作,以1977年初版及1993年二版互為參照,根據今日字詞、標點符號使用習慣進行修訂,重新出版。

《杜連魁》其實是大閎生命史的一部分,也是台灣歷史的重要組成。這本書之所以關鍵,自然有多項因素。首先是作為一位華人開創性建築師的跨域創作,《杜連魁》可以協助我們側面理解大閎的哲學觀,也可以探索時代,特別是台灣現代化的過程中大閎如何轉譯西方,並看待自己的建築與城市的方式。

其次,《杜連魁》全書創作時間落在1966與1977年之間,剛好是國民政府推動「中華文化復興運動」,國族意識高漲的年代,國父紀念館原始計畫案遭更改並不令人意外。此時台灣經濟蓬勃發展,城鄉快速移動,社會被迫面臨轉型,台北城從日治時代的面貌逐漸換上令人不安的新裝,大閎在書裡揭世了這樣的變動。

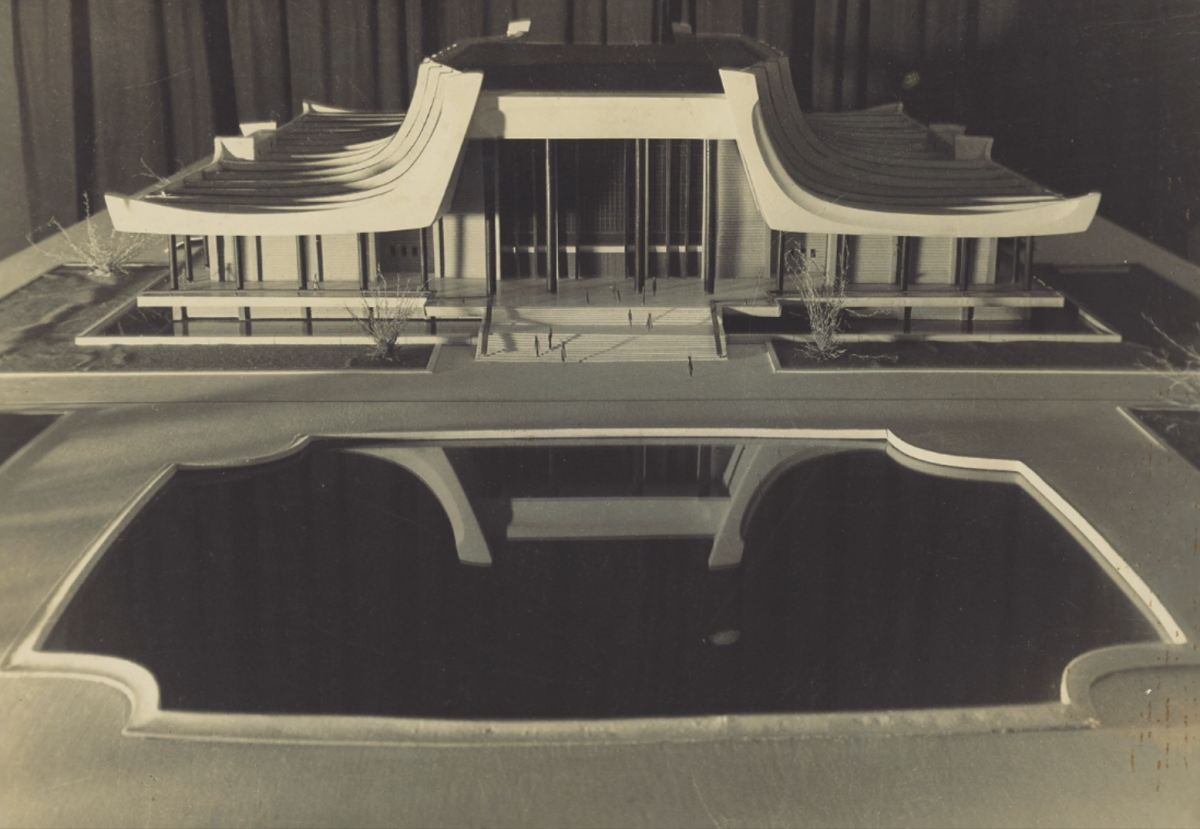

誠如高信疆先生在1993年九歌版序文裡所說:「在民國66年出版它,似乎嫌太早了點,一般人還不容易認得它所描摹的物質世界;也不容易理解或感受到那種享樂主義的物化生活,那種官能放縱的精神倒錯;當然更來不及反思這個日趨精緻的物質世界裡,文明墮落的腐敗氣息和人性扭曲的惡德偽善了。」大閎在開始譯寫《杜連魁》之前,職業生涯短短5年間,遭受兩次挫敗,先是故宮博物院競圖計畫案(1960),再是國父紀念館競圖計畫案(1965),都是在獲得首獎後還得被迫更改設計。前者他沒屈服,退出了設計,後者則是妥協後的磨難。

這是大閎苦悶的開始,因此他移情於《杜連魁》的書寫與登陸月球紀念碑計畫案的構思(1967-1974),為自己的生命尋找出口,也就不令人意外。《杜連魁》書裡不僅是討論「自我」的追尋,背後也隱藏了「靈魂」的議題,這種王爾德式「忠於自我」的享樂主義與「靈魂」的討論,也是大閎一生真實的實踐,無論於感情於創作皆是如此。就像大閎在《杜連魁》的「出版說明」結語裡,引用了波斯詩人奧瑪.開陽(Omar Khayyam)的詩句:「我將我的靈魂送往上蒼,想探知一些來世的玄奧,不料我那靈魂回來傾訴,我自身就是地獄和天堂。」

記得有一次私下的晚宴,王鎮華老師追問大閎關於自身感情的風風雨雨,大閎躊躇了會兒還是面對了問題,說:「我沒辦法控制我自己」。作為一個藝術創作者(建築、文學……),誠懇、真實、忠於自己終究是讓作品恆久的基礎。不過這些地獄/天堂、東方/西方、傳統/現代等辨證性的對立或並存,不僅是《杜連魁》小說裡的創作主題,也貫穿了大閎的建築語言。

▇記憶的鄉愁

正如鄧宜菁教授在〈導讀《杜連魁》的異(譯)想世界〉察覺到的:「王爾德所著眼的個人情感與救贖,到了王大閎筆下卻成了民族集體記憶的追尋與重建。譯寫本中個人的美學經驗幾成了控訴西方(物質)文明的隱喻,藉以召喚橫遭西方強勢文化壓抑和踐踏,從而散逸(異)的『國魂』……」,《杜連魁》書裡,大閎借吳騰之口說:「最可悲的是我們排斥了自己優秀的文化,而吸收的卻是西方最粗劣的物質文明。」

這一代的知識分子懷抱如此的情懷,是可以理解的,不過也可能是一種鄉愁,我們在陳其寬、張肇康的建築作品中也都可讀到類似的語境,只是在面對這種懷舊的鄉愁時,策略有所不同。

嚴格說來,以上提到的幾位都是在建築語言現代化的過程中有所貢獻,但也因知識的囿限,無法更寬廣的察覺出技術的演變跟生產方式及如何回應城市的問題,做更寬廣、深入的提案,像20世紀初歐洲前衛主義創作者那麼勇於面對問題大膽提案。

從德國的各種城市改造經驗到柯比意(Le Corbusier)的烏托邦提案,我們看到知識份子,不管是政治人物、建築師、畫家……如何攜手合作,為自己的當下找到一個能與過去共存但現代的生活方式。而我們最優秀的建築師卻只能困在鄉愁式的語言裡作改造,儘管也是語言現代化的一條路徑,卻無法回應快速變動的東方社會,更別說對未來城市的想法。

我們在《杜連魁》裡看到大閎對西方文明的強力批判,卻無能指出自己的道路應如何前行。或許自然也無法如此要求,20世紀50到70年代的台灣社會,很難跟20世紀20年代前後的歐洲社會相比,台灣的改革力量仍然被箝制在威權高壓的體制下,故宮博物院與國父紀念館競圖計畫案不就是最好的說明?

▇禁欲的語言

大閎在《杜連魁》書中,讓另一個王大閎「杜連魁」盡情的恣意妄為,最後再以宗教啓示錄的方式來獲得救贖。拿此準尺來檢視大閎,會發現這兩件事在他身上卻是同時發生,即是大閎生活的兩面性:一則他以忠於自我的方式放縱自己於情感的世界(註),而其日常生活又極其規律與節制,多數建築創作也充分顯示出這樣的自律,有時甚而禁欲到不近人情。

譬如他1953年位於建國南路的第一個自宅就如同僧侶般的節制自我,隨後的兩個自宅,虹廬(1964)與弘英別墅(1979)稍有放鬆,也置入更多華人傳統建築的圖像(icon),但距離禁欲的本質並未改變。

弔詭的是,這三個自宅都以德國建築師密斯(Ludwig Mies Van der Rohe)那種冷峻、至上主義(supermatism)式的空無為基礎,再偷偷改編了華人園林「步移景異」的趣味性來組織空間,或許大閎意識到自己的「過度嚴苛」需要道家式的園林來調和。如果我們再閱讀一下與《杜連魁》創作時間重疊的登陸月球紀念碑計畫案(1965-1974),會發現潔白無瑕的碑塔與其下的方碑座,似乎暗喻了一種雌雄結合後的再生意象(註),相信這一切絕對不是偶然的。

▇紀錄自身與時代

《杜連魁》或許是當時國父紀念館案的一種逃避,卻也是救贖。那不僅是王大閎的一個文學功課,也是身兼讀者和作者、評論者和創作者的王大閎剖開、看清楚自己之後完成的一本懺情錄。(註)

大閎的《杜連魁》不僅記錄了自身,也紀錄了時代,更見證了台灣在現代化過程中的許多「檻」,大閎以自己豐富且多樣的創作,回應了時代對知識分子的要求。筆者不是文學史專家,不好論定《杜連魁》的藝術性在台灣文學史的地位,但我清楚知道,《杜連魁》在台灣建築史扮演了一個歷史性的重要地位。●

|

|

|

作者簡介:奧斯卡.王爾德(Oscar Wilde) 譯寫者簡介:王大閎 |

評論》孫梓評主編九歌110年散文選:為什麼你還需要一本年度散文選?

1

散文要求親密。不是捷運鄰座,挨身一程,移動兩站先後下車;亦不是尾隨陌生人幾個街角,最終獨看落葉徐然跌進影子。極端一點的例子,像擠進除駕駛外僅兩人座直升機,雪地陡然升至火山口,駕駛者為你解說腳下湯釜如何形成。或觀光地人力車,車夫代替負荷腳程,沿途兼且景點說明。或也像搭計程車,有時司機儉語,車內擺設、氣味汙潔提供閱讀背影的線索;偶遇話多之人,則連他每日作息,閒暇娛樂,飲食偏好,伴侶子女現況,都一併知曉了。

這時你或許發現,每一種比喻,都是有句點的旅程,你會離開,會下車,散文不是不用跳表計價的無限漫遊。此刻生活的世界,無論無可能修剪整齊的現實,或一篇篇流水似的臉書,LINE,IG,推特,好像有誰允諾你一切會無限延伸,所以世界又扁又平又長,看似永不落幕還能倒帶重來,實則義憤,寶愛,喧鬧和哀傷也隨手指輕輕滑動,事不關己被滑開。這時你應該也發現,每一種比喻裡,都有一個人,為另一些人,貢獻形式不同的細節。散文的親密在此顯現——氣味是沒道理的事,你雖輕微緊張於一言不發的司機,身體卻安適擱淺在爽淨帶有淡淡香氣的後座。說話合拍與否也是沒道理的事,有人謹慎瑣碎,含蓄保守;有人攻勢凌厲,言必有中。散文是,一個人和另一個人之間,各種頻率的交通。

2

數年前一次機會訪問簡媜,她說,「散文更像一個剽悍的民族,可吸收異文化,產生新品種。」誠然,簡媜部分作品,第三人稱早已登場,那些以散文體敘述的他或她,更靠近極短篇模樣,但其散文寫作絕大多數仍為「我」所經歷。或許你也發現:如果多數用以抒情的散文,免除不了內在的掏挖與敘說,在散文裡以第一人稱「代言」便成為一件可疑的事。

「魯迅的抒情散文傑作〈故鄉〉為什麼被收進小說集《吶喊》?」黃錦樹在〈面具的奧秘〉中,對〈故鄉〉細節的本來面目詳加解釋,結論是:「即使那情感是真的,自律的作者是不可能讓它當成散文讀的。」

在此立論之下,勢必連結至王安憶所說,「散文是直接書寫與我們生命有關的感情,生命多麼有限,感情也就多麼有限。」或龐余亮所感慨:「寫散文實在太奢侈了──」

然而,智慧型手機推波助瀾,成就歷史上前所未有、方便袒露自己的年代。社群軟體處處拐你不斷交出自己,無論文字,或者身體——分享,互動,連結——在袒露自我的誘惑中,有些事逐漸變形,或趨於廉價。我常好奇:臉書,是對散文的破壞嗎?本應沉澱為礦石的,輕薄地以酥糖的口感呈遞。就像,當推特上更方便獵覽肉體,那到底是色情的助燃,還是對情欲的揠苗?

倘若將較多時間獻給社群軟體,至少是蠶食了其他閱讀的空間,很可能也是對閱讀胃口的戕害。畢竟,單篇或單本完整作品,未必那麼要求快速回應,提供的是難得的(感受與思考)餘裕。

3

對我來說,2021年是散文豐饒的一年。

林佑軒和Apyang Imiq,以截然不同的筆觸,勾勒出1980世代台灣男同志成長路徑。《時光莖》酣暢淋漓,婀娜玩耍字與身體與典故;《我長在打開的樹洞》則將歸返支亞干部落青年務農打獵,與原生家庭、族群的告解與理解,以又痛又快的文字訴說。

同樣內含悼亡主題,洪愛珠《老派少女購物路線》和楊双子《我家住在張日興隔壁》,前者追憶母系家族帶來的一切豐盛,幾乎失傳的某種日常溫度,風靡眾多讀者;後者藉雙胞胎手足的離世,重述記憶並捏塑出家的半凝狀。

兩位香港作者:韓麗珠《半蝕》看似《黑日》續作,卻表情有別。《黑日》透過日記體鑿刻香港2019年抗爭運動印記,《半蝕》開章以寓言體將「我」放至時間刻度挪移後的「未來」——當痛苦針尖般逼近眼球,人有這樣的需要。其後,才開啟前往痛苦根部的導覽。《玫瑰是沒有理由的開放》是廖偉棠詩歌講座文字版,詩人解讀經典現代詩的魅力及其藝術養成,盡顯其中。

另一組有趣對照:朱宥勳《他們沒在寫小說的時候》點名鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生等戒嚴台灣小說家群像,「我」帶領讀者重回「現場」,指引前此未被讀取的光亮。劉致昕《真相製造》介紹聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人、政府小編,「我」帶領讀者前往「現場」,一窺資訊產業鏈前此未被說明的黑暗。

陳雨航《時光電廠》更長篇幅,拓深前作《小村日和》持續關注的原鄉/異鄉:花蓮/美濃/台北。素顏用字,誠懇敘事,時間滋味。「我」的說話魅力,有時如黃文鉅《太宰治請留步》彷彿落語師雜揉用典;有時如崔舜華《貓在之地》酒館裡叨菸燃燒的抒情;有時如陳玠安似尚未老去的少年,但願《問候薛西弗斯》;有時如江鵝警醒、聰穎,叩問生存瑣細的《俗女日常》。有時則是陳雨航:清水深山,往事持續樸實發電。

上述都是讀後飽滿、深有收穫的「專輯」。

為什麼你還需要一本年度散文選?因為有些作者只先發行「單曲」。

4

2021年像2020年「加強版」。

台灣上半年用水緊張但幸運度過旱災;太魯閣號列車出軌與高雄城中城大樓失火,釀成重大死傷;路北超高壓變電所匯流排故障,引發全台限電;台灣疫情五月中一夕升至三級;東京奧運,台灣創下史上最佳成績獲二金、四銀、六銅。而香港,從年初民主派面臨大抓捕;「民間人權陣線」解散;維園晚會持續被禁;香港《蘋果日報》、《立場新聞》被迫停運。

我不確定作者回應現實的速度應該多快,網路上總有高人針對新聞事件,迅捷給出骨豐肉實數千語言。大疫翌年,再怎麼遲疑觀望,也很難不對被禁足的世界有點意見了。於是,【疫年】一輯,有Apyang Imiq和蔣勳近鏡頭攝錄台灣疫情隨風飄散之際,雙北生活圈以外的東部生活樣貌。李桐豪〈在薩爾達曠野散步〉發出眾人內心悲鳴:「嗚嗚嗚,好想出國吶。」此處心所繫念,當是胡晴舫筆下發光的〈那些金色時刻〉;然而被掛懷的「遠方」早非舊日模樣,何曼莊〈科尼島.一直有光〉有著近況更新。馬尼尼為〈我睡覺的時候〉意識流筆法突破疫情時代國界拘限。蕭熠〈微城〉靈動記下一期一會的隔離日記。

5

此曾在,總是勾引寫字的人為其留下【畫像】。尤其家族成員,是最常被寫,最易寫壞的領域。顏一立〈一天〉風格化簡潔文體,試圖繪出眼盲的父,最高明的畫者往往是把畫紙畫成鏡子。

田威寧〈食客〉,宇文正〈我很醜,可是我很溫柔〉,袁瓊瓊〈美人〉三篇,有著奇特互文,童年/青春期友伴,所護持的純真與啟蒙,又有女性視線看待彼此時的微妙交錯。

死亡像一塊橡皮擦,擦去曾經存在的形狀,留下筆畫凹痕。江鵝寫貓,凌性傑寫Y,都是另一種形式的家人,因無血脈束縛,獲得更純粹的緣分。背包裡好似藏有一千零一夜的張經宏,〈私語李維菁〉快板卻從容,換幕時也輕巧把時代藏進有微醺感的敘事。和袁瓊瓊一樣寫什麼都好看的黃麗群,〈林在蘇杭街〉寫已逝長輩摯友,及於一段上環海味街,一併捕捉湮滅於記憶的香港。這樣的畫像,看似炭筆素描,堆上去的顏料是濃厚的時間。

【地靈】是另一種地理的「畫像」。

感謝〈聯合副刊〉一連串【文學台灣】巡禮(可惜無法盡錄),或屬故鄉,或曾居住,或為新鄉的作者們,捎給斯土的情書。鍾怡雯〈再見,我的野地〉寫桃園,陳淑瑤〈風編織的樹岸〉寫澎湖,都是讓人愛不釋手的精靈文字。屬於離島的,還有長期駐居馬祖東莒島從事社區營造的陳泳翰,第一手觀察的在地誌。

此外且有莊芳華關注南投頭社古日潭浮田,賀景濱懷想1970年代新竹高中,栗光以「密室逃脫」折映當代台北,這些特定地理/空間,或許正承受著實質破壞,或許精神上得以繼承,或許以隱喻方式維持(被)挑戰,寫作者們都拓寬了散文的河道。

2021年5月,總統特赦原住民獵人王光祿,但原住民族狩獵仍背負「原罪」。詩人吳懷晨分別以〈海獵人的風〉寫都蘭阿美男子潛水射魚;〈最後的獸境〉寫老獵人在山脈深處獵鹿後,透過溪水運送獵物始末。篇幅短悍,珍貴非常。

6

很長一段時間,床邊小書櫃,疊著幾冊張惠菁散文。《告別》,《你不相信的事》,《給冥王星》,《步行書》……也許就是張惠菁「空白」的那幾年,早已讀過的篇章,昏黃燈下,隨機翻開如抽塔羅牌,總在重讀時以意想不到方式傳遞力量。力量,而非答案。那是她曾於人間跌撞摸索,又能多跨離事情核心一步,以旁觀者的清明,說出線團之外的路徑。行過其中但不顯泥濘,隔絕火焰卻不置身事外。癡心讀者就像擔心愛過的歌手不唱了一樣,真的也很擔心她就此不寫了。

所幸,2019年她出版《比霧更深的地方》,除收錄居留北京時所寫專欄,同名序文將此刻新的人類情(困)境,以久遠的春秋時期潁考叔視角來指點。那真是振聾發聵。

全新的張惠菁正在成形。

2021年復刻《給冥王星》,序文〈在有冥王星的天空下〉,試圖將自我(不得不)寄託的時空與敘事,繪成一幅更全面更斑斕,允許抵達也允許錯過的曼荼羅。這篇不對稱剪裁的文字,是她從「空白」的那幾年發出的回信,其中所述,竟包括了這本年度散文選關注的每一個分輯主題。此文獲年度散文獎,也是來自一位長年讀者衷心的謝意。散文要求親密。能夠待在枕頭邊的書,真的不多。

【星體】所選,集合為星象,展露的是作者「自我的心象」,部分的篇章,也許不那麼明顯為一時一地一人一事服務,但這些玲瓏剔透能滲透靈魂的字,確實適合置於枕邊,與夢境交談。

7

2021年1月4日,三毛逝世30週年。讀見報紙上那消息的冰冷冬日早晨,墨色猶新。30年過去了。近年三毛作品陸續外譯、在西班牙暢銷,魅力不墜。面對這樣現象級的作者,讀者帶有愛慕的眼睛,常常很難看穿表象,個人意見卻準確挑明諸多三毛書寫中的特質。所謂【考古】,也包括利格拉樂.阿𡠄一系列經歷白色恐怖的台灣原住民口述歷史。〈活著,就是為了等這一天〉讀起來很荒謬,很痛。因為荒謬,所以痛。那是真實的人真實的遭遇。這份荒謬,也是如今香港正經歷的。

【說話】主要來自〈自由副刊〉【說母語】專題(諸篇都很精采,另還包括木下諄一寫日語,廖偉棠寫粵語,可惜同樣篇幅限制,無法盡錄),母語是人所學習的第一語言,更牽動對家庭,故鄉,乃至國家的種種感情。我不確定當今有人可以只生活在純粹母語的環境,而不必與(至少)另外一種語言碰撞?母語必然也深刻影響寫作者思維和文字裡的神經叢。

劉梓潔寫台語,一併觸及日治和台灣戒嚴時期的「情感教育」;黃文鉅寫出客語「臨暗」處境與黃昏時記憶蒸騰的飯菜香;馬翊航在重新學習族語的途中,以更「務實」的角度反思:詞彙可以「購買」而得嗎?如果時間本身已是一場勝負難辨的買賣?

2021年7月,旅日台灣作家李琴峰《彼岸花盛開之島》獲芥川賞,〈賴以生存的奇蹟〉是頒獎典禮演講稿。曾因「罅隙」所苦的她,在獲獎作品中虛構了一個島,島上使用的三種語言,皆回應東亞歷史地理特殊組成,加上她傾力關注的性別意識。「罅隙」或肇因於粗暴的「分類」,這是許多人至今痛苦的源頭,李琴峰獲獎的「說話」讀來動魄驚心。

8

當我還是少年,每年都翹首期盼年度散文選出版。從編者,選文,分類,到裝幀。那時知曉的作者太少,資訊取得有時靠自己,有時靠朋友,有時靠緣分。閱讀的系譜就是這樣(透過選集)拓展而開。

期待散文選還有一份私心:那裡頭有大量別人的生活。自己的人生只有一趟,而且多屬無聊。大疫之年,眾人仍有過【日子】的方法:讀洪愛珠〈二○二○台北式結婚〉而感覺到一種經過收攏整齊的莊重,人身與人情的難得,讀了忽然也想結婚了(咦)。

高中生活如果不是灰頭土臉就是滿腔牢騷熱血,胡靖偏偏能把那樣青黃不接的階段,寫成一顆滋味綿長的白煮蛋,讀了也想重新準備聯考了(愛說笑)。

一日忽然發現,異性戀男生十分罕得在筆下流露對自己(或同性)身體的觀看,可能那樣顯得太同性戀了?所幸我們社會終於來到讓熊一蘋寫出〈晾她的衣服〉的時分,讀了也想晾衣服了(其實我常晾)。

「夢想匱乏」究竟是務實還是浪漫?萬金油經歷發財夢才發覺自己不忮不求;隱匿則老僧如定,早就說出「浮雲於我如富貴」這種前無古人的理財觀,感覺兩位很適合進行一些(包括貓在內的)交流,讀了也想跟他們當朋友了(認真)。

蔡珠兒看似輕快寫一只行李箱,如何挑選箱子,如何打包細軟,然而關於旅行的一切,也同那些衣鞋手袋,被巧妙打包進一篇散文。讀了也想去旅行了(嗚嗚嗚,好想出國吶。)。

張曼娟變換「遊樂」為「憂樂」,〈我的憂樂場──書店的剎那〉巧手剪接曾位於淡水河畔「有河BOOK」,旺角西洋菜街二樓書店,馬斯垂克天堂書店,層層推進,為的是引介真正的主角:那永遠消逝中,不可挽留的一切。

張維中寫老少咸宜的哆啦A夢,原來竟是「讀空氣」的代表,萬能口袋裡有那麼多神奇道具和安慰言語,還懂得收納自己睡進衣櫥、不占空間,讀了我也想當大雄了!

伊森〈我就是想在藝妓裡加點糖〉放在【日子】尾巴,除了此篇扣回全書開場的【疫年】主題,還因為文章最末,口罩下那抹帶有希望的微笑。同時,這也是一個祝福——在藝妓咖啡裡加糖很奇怪嗎?張亦絢《感情百物》除了扎實好讀的內容,還有篇非常觸動我的後記,篇名是〈我想做一個奇奇怪怪的人〉。

奇奇怪怪,就是可以大聲吶喊對正方形的愛情,也(被)允許是任何形狀。不可能說得比張亦絢更好,還是直接引用她的原文吧:「我保護自己的唯一手段,就是保存我自己的奇怪,以對抗制式對我的傷害——」

稍讀過現代史的人都知道,這從不是一件容易的事。

——希望這是一本奇奇怪怪的散文選。

——祝你一如所願:奇奇怪怪。●

編者:孫梓評

出版:九歌文化

定價:378元

【內容簡介➤】

作者簡介:孫梓評

1976年生。台灣高雄人,東吳大學中文系,東華大學創作與英語文學研究所畢業。現任職《自由時報》副刊。著有詩集《善遞饅頭》、《你不在那兒》;散文集《知影》、《除以一》;短篇小說《女館》;長篇小說《男身》;童書《邊邊》;繪本《碳酸男孩》等。編有《2019臺灣詩選》,與吳岱穎合編《生活的證據:國民新詩讀本》。

【延伸閱讀】鍾文音主編九歌110年小說選:爐香已熱,轉眼灰燼的豐饒年代

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量