OB短評》#344 浸潤於地方風土人情的極品好書懶人包

●綠色牢籠

埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶

黄胤毓著,前衛出版,400元

推薦原因: 知 設 思 議 文 樂 益

雖說本書是同名紀錄片的圖文書,不過就成書概念與內容強度而言,絕對可以卓然成冊。作者不只告訴我們一段歷史夾縫中的故事,更讓人見識到了拍紀錄片的眉眉角角,尤其是對歷史的深度挖掘,對耆老史料的慎重,故事該怎麼說,素材該怎麼用……在在令人大開眼界。抒情而節制的文字自帶氣場,幾段下來,寂寂然予人以沉澱之感。這是一種極致。【內容簡介➤】

●沙漠化為一口井

我所知的三毛的撒哈拉

蔡適任著,時報出版,500元

推薦原因: 知 樂

有「三毛情結」的文化人類學者,因緣際會去踏查三毛當年的足跡,結果所有的風土人情都浸潤在作者個人的觀照中,似三毛又不似三毛,幾乎是把《撒哈拉歲月》上下各擴充了一個八度。書迷寫作家,能安然逃脫作家黑洞者並不多見,這本是劫餘者中的佼佼者,甚且還帶給我們另一位值得敲碗期待的作家。【內容簡介➤】

●發酵吧!地方美味大冒險

讓發酵文化創造傳統產業新價值

発酵文化人類学:微生物から見た社会のカタチ

小倉拓著,雷鎮興譯,行人文化實驗室,460元

推薦原因: 知 實 樂

這本發酵書完全展現了日系知識整理術的魅力,言簡意賅,親民又有趣,作者自創的「發酵文化人類學」,絕非蓬心的菜頭,幾處點評不同文化或地域的發酵眉角,舉重若輕,頓時令人恍然大悟,原來自己吃到的都是天地日月的精華,先民祖宗的智慧。菌種和文明的距離竟然如此之近。【內容簡介➤】

●明日家園

自然生態與進步價值的衝突與共存,一個農民作家對世代及家族之愛的沉思錄

English pastoral: An inheritance

詹姆士.瑞班克斯(James Rebanks)著,翁尚均譯,潮浪文化,550元

推薦原因: 議 樂 益

看英國的農業世家子弟寫務農,寫生態,寫變遷,既有湖畔詩人的田園牧歌風,又有不打誑語的大地本色,所有感觸都來自於切身體驗。情到深處,懷舊有之,哀矜有之,然而重點還是在於如何在自然與文明、科技與傳統間取得微妙的平衡。作者行文樸實而溫潤,說之以理,動之以情,就算在寫作中也示範了這種微妙的平衡。【內容簡介➤】

●草山紅

陽明山國家公園的茶業發展史1830-1990

陳志豪著,衛城出版,420元

推薦原因: 知 樂 益

臺北人大多視陽明山為後花園,是暫離塵囂的清淨桃源。作者則透過文獻、口述、地圖、圖像、統計等多種多樣的資料,勾勒19至20世紀大屯山麓的茶產業發展。展現了兩個世紀以來這片山域中的人群經濟活動,與外界的連結往來,還有國家力量對於土地利用的介入。這讓我們意識到,原來我們以為的「自然」、「風景」其實仍是風土環境與人類作為交互作用後的結果。【內容簡介➤】

●百工職魂

目映.台北著, 寶瓶文化,400元

推薦原因: 議 樂 益

這一類的百工書年年都有,除了宣揚職業無貴賤之外,賣點還是在於隔行如隔山——讓你看一下到底隔在哪裡。所以這本書的企畫就顯得格外有誠意:撿骨師、入珠、刺青、乩身、大體化妝師、製棺、光劍……光看這些抬頭,就讓人覺得行行出狀元,何苦當文青?【內容簡介➤】

●日本老鋪居酒屋,乾杯!

施清元(Osullivan)著,時報出版,450元

推薦原因: 實 樂

看似小文青的居酒屋指南,細翻每一頁,卻還是會被一些東西擊中,一句話,一件事,一道小菜,或是那些很日劇的圖說。作者大概捕捉到了某種居酒屋的靈魂,淡淡的,沒什麼形狀,卻又明明在那裡,不可取代的,而且隨便就是一世紀。【內容簡介➤】

●BACON ICE CREAM

奧山由之的攝影初心

奧山由之著,原點出版,1500元

推薦原因: 設 樂

這本手感微妙的攝影集有種不斷滑動的既視感,的確是印象中的日系照片,精緻拘謹的美學,然而又見放肆張揚,我行我素。不同風格的作品個性鮮明,卻依然保持著某種均質性,彷彿走在一條看不見的鋼索上,不時抖晃一下,令人微微心驚。影像的敘事感尤其迷人,每一幀都是現成而開放的極短篇,挑逗觀者去說出自己的版本,這樣的攝影集或許更該稱之為寫真文集。【內容簡介➤】

●門牌下的真相

地址,能告訴你什麼?一場橫跨身分、種族、貧富和權力的反思

The Address Book: What Street Addresses Reveal About Identity, Race, Wealth, and Power

迪兒德芮.麥斯葛(Deirdre Mask)著,韓翔中譯,臺灣商務出版,550元

推薦原因: 知 批 樂

對於大多數人來說,「地址」的存在宛如自然現象。本書作者卻由郵寄一封家書出發,逐步還原「地址」的身世,也在文獻與實地考察之間,揭露出隱身於地址之後的意義網絡,如:種族、歷史記憶、地方意識等。作者遊走於時空之間,時時顯露出敏銳的探索觀察能力,見人所未見,發人所未聞,從生活周遭為讀者打開了一個意想不到異次元空間。【內容簡介➤】

●數據與人性

當代數據藝術先鋒最深刻的第一手觀察,探索科學、人文、藝術交織的資訊大未來

Living in Data: A Citizen’s Guide to a Better Information Future

傑爾.索普(Jer Thorp)著,呂奕欣譯,臉譜出版,499元

推薦原因: 知 思 議 樂 獨

雖說看到後來還是不大能精確把握什麼叫「數據藝術」,不過從這個角度來看數據,倒是頗有另闢蹊徑的Aha感,至少可以逃脫那些大數據書的投顧老師氣。不過既然一切都是數據,也都可以成為數據,書中的論據就顯得有些意識流,包山包海深不可測的豆知識,雙子座的最愛。這是本開眼之書,就算開的不是天眼,也是慧眼,就算還是抓不到數據,也可以見怪不怪了。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

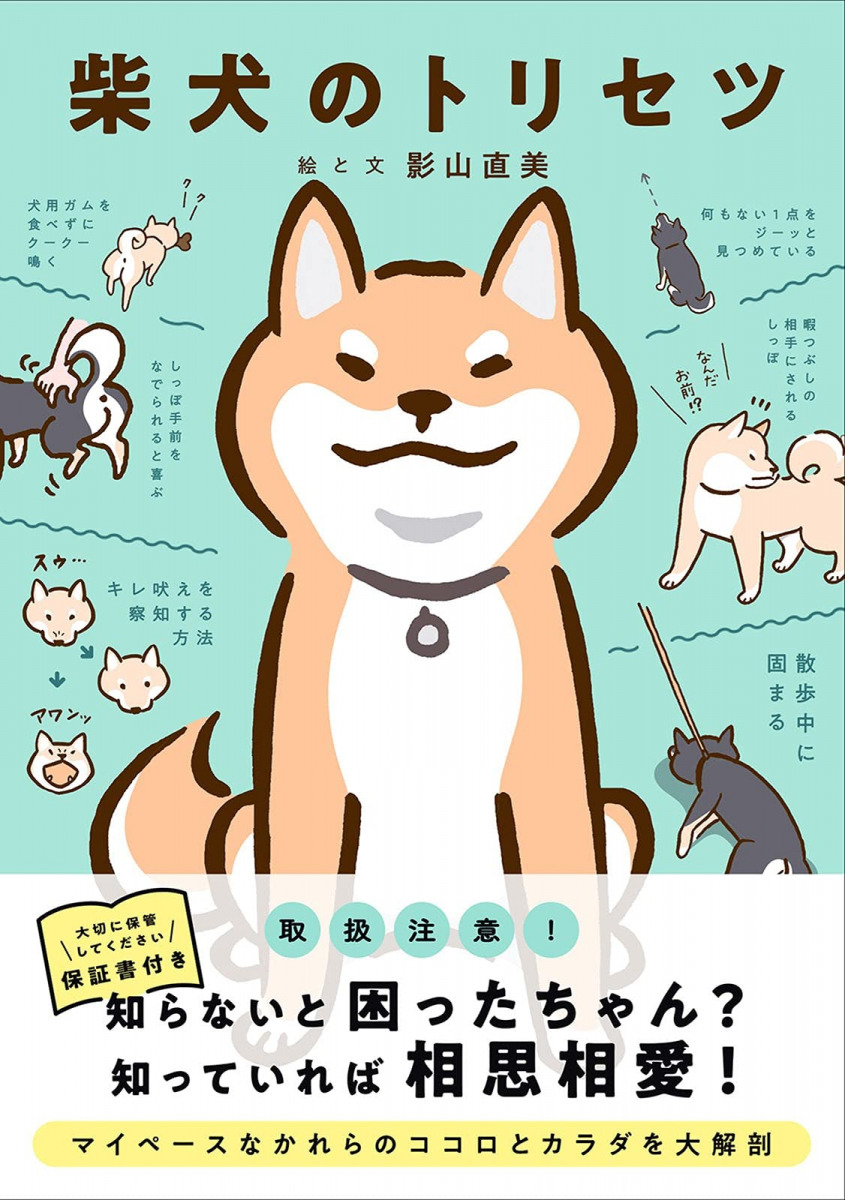

■擁有24年柴犬飼養資歷的知名插畫家影山直美,在上個月底出版新書《柴犬的使用說明》(西東社),書籍在預售階段便展現超乎預期的高人氣,線上通路販售的內含托特包特典及貼紙特典也迅速完售。在《柴犬的使用說明》中,影山以圖解方式介紹柴犬的外觀特徵,以及柴犬讓人又愛又恨的性格和小心思,透過讓人會心一笑的幽默圖文,向讀者分享「沒搞懂的話焦頭爛額、知道訣竅就能相親相愛」的柴犬指南。

■擁有24年柴犬飼養資歷的知名插畫家影山直美,在上個月底出版新書《柴犬的使用說明》(西東社),書籍在預售階段便展現超乎預期的高人氣,線上通路販售的內含托特包特典及貼紙特典也迅速完售。在《柴犬的使用說明》中,影山以圖解方式介紹柴犬的外觀特徵,以及柴犬讓人又愛又恨的性格和小心思,透過讓人會心一笑的幽默圖文,向讀者分享「沒搞懂的話焦頭爛額、知道訣竅就能相親相愛」的柴犬指南。

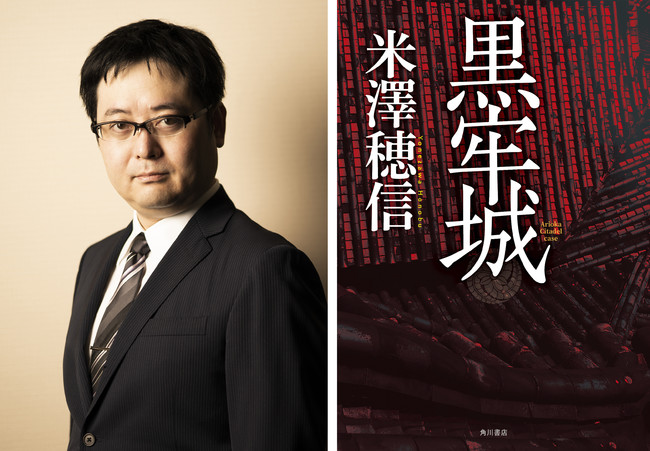

■曾以《疫病神》、《惡果》、《破門》等作6度入圍直木獎的日本作家黑川博行,在這個月中出版新作《熔果》(新潮社),描寫高潮迭起的犯罪懸疑故事。一個犯罪集團在大白天堂而皇之搶劫價值5億元的金塊。曾經擔任大阪府警、專門負責取締黑社會的前刑警搭檔堀内與伊達,憑藉著敏銳的犯罪嗅覺,探查到搶劫案與下關港金塊走私事件之間的關聯。然而,還沒能追蹤到金塊流向,兩人便受到了黑道、地痞與貪污警官的襲擊。黑川透過5億金塊的奪還戰,刻畫只能活在暴力與混沌中的男人們,以及令人心生戰慄的黑暗物語。

■曾以《疫病神》、《惡果》、《破門》等作6度入圍直木獎的日本作家黑川博行,在這個月中出版新作《熔果》(新潮社),描寫高潮迭起的犯罪懸疑故事。一個犯罪集團在大白天堂而皇之搶劫價值5億元的金塊。曾經擔任大阪府警、專門負責取締黑社會的前刑警搭檔堀内與伊達,憑藉著敏銳的犯罪嗅覺,探查到搶劫案與下關港金塊走私事件之間的關聯。然而,還沒能追蹤到金塊流向,兩人便受到了黑道、地痞與貪污警官的襲擊。黑川透過5億金塊的奪還戰,刻畫只能活在暴力與混沌中的男人們,以及令人心生戰慄的黑暗物語。 ■著有《使者》、《沒有鑰匙的夢》、《鏡之孤城》等暢銷作品的直木獎作家辻村深月,於上個月底推出首部本格恐怖懸疑小說《闇祓》(角川出版)。「我們班的轉學生,好像有點怪怪的——」擔任班長的澪,主動向無法融入班級的轉學生阿要伸出援手。然而,阿要卻以可疑的態度對澪步步進逼,唐突地提出「今天可以去你家嗎?」或是在澪的住家附近出沒。澪對不斷重複惱人行動的阿要感到恐懼,於是向學長神原求助。辻村在《闇祓》一作中,透過讓人感到不適的人際關係,以及深具張力和娛樂性的情節,譜寫人性的黑暗與惡意。

■著有《使者》、《沒有鑰匙的夢》、《鏡之孤城》等暢銷作品的直木獎作家辻村深月,於上個月底推出首部本格恐怖懸疑小說《闇祓》(角川出版)。「我們班的轉學生,好像有點怪怪的——」擔任班長的澪,主動向無法融入班級的轉學生阿要伸出援手。然而,阿要卻以可疑的態度對澪步步進逼,唐突地提出「今天可以去你家嗎?」或是在澪的住家附近出沒。澪對不斷重複惱人行動的阿要感到恐懼,於是向學長神原求助。辻村在《闇祓》一作中,透過讓人感到不適的人際關係,以及深具張力和娛樂性的情節,譜寫人性的黑暗與惡意。

話題》《書評書目》睽違40年,線上復刊,今昔推手齊聚,風華重現

由洪建全基金會所創辦的《書評書目》是台灣戒嚴時期相當重要的文化雜誌,至今仍被許多文化人所懷念,為慶祝基金會成立50週年,在停刊40年後,洪建全基金會特別授權聯合知識庫將100期《書評書目》數位化,設置「台灣文學知識庫—書評書目檢索系統」,並宣告由作家楊照主持的新匯流文化基金會,策畫製作「書評書目網站TAIWAN REVIEW of Books」,正式於2021年11月線上復刊。

近日舉辦「我們都記得這個名字:書評書目」座談會,邀請臺灣師範大學文學院副院長須文蔚教授主持,與政治大學臺灣文學研究所講座教授陳芳明、新匯流文化基金會董事長楊照,及掃葉工房主持人傅月庵對談,論《書評書目》對社會、當代書評,與閱讀推廣的意義與期許。

洪建全基金會於1972年9月創辦《書評書目》雙月刊,邀請作家隱地負責編務,將作家丶出版品,及各種類別的書分門別類,並介紹書及評論書。1979年榮獲新聞局金鼎獎雜誌類獎項。80年代報社、學報與各類雜誌興起,紛紛投入書評與評論,《書評書目》於1981年停刊。

日前甫獲文化部文協獎章的洪建全基金會榮譽董事長簡靜惠提到:「講者們的分享勾起我許多回憶。創辦《書評書目》讓我真正進到文化圈。嫁到洪家以後,成為最會花錢的媳婦,第一件花錢的就是作《書評書目》。」

▇《書評書目》的幕後推手

在經營企業的家族中,發展文化事業和非營利組織,需要花很多時間解釋和說服。簡靜惠分享,她純粹以一個讀書人的身分辦《書評書目》。她邀請作家黃春明和家族成員互動,精彩的故事觸動了家人的心,說服洪家資助基金會推動藝文工作,包含創辦《書評書目》雜誌、成立視聽圖書館,贊助音樂研究者許常惠採集民間音樂等。

《書評書目》創刊推手,除了簡靜惠,還有她的先生──臺灣松下電器前董事長洪敏隆,與姐姐簡宛。簡宛注意到臺灣的書籍在美國圖書館沒有受到充分的薦購,為讓臺灣的書籍有機會在國外被典藏,方便留學生掌握臺灣出版最新狀況,推動《書評書目》誕生。

當時文化圈流行一句話:「如果你要害一個人,就叫他去辦雜誌。」簡靜惠在甫出版的《植栽一座文化森林:洪建全基金會50年》中提到,當時要辦雜誌,心中相當忐忑。計算辦理雜誌的成本後還缺很多錢,請先生洪敏隆在封面內刊登廣告補足差額。洪敏隆並擔任《書評書目》發行人。楊照特別提到,在那個年代擔任雜誌發行人,要為雜誌的言論負起刑責,甚至可能面臨牢獄之災,洪敏隆擔任雜誌發行人意義深遠。

▇楊照至今仍記得《書評書目》的匯款帳號

楊照分享他從小就喜歡讀書,國中時在國際學舍書展中發現《書評書目》後,自此迷戀上。他說:「《書評書目》是我離不開書的關鍵原因。」

楊照分享自己愛書成癡,很小就近視,父親看到他搬書回家就生氣,並控管零用錢限制買書。上有政策下有對策,楊照笑說自己跟簡靜惠一樣很會找經費,每年到了《書評書目》劃撥繳費時,就找疼愛他的大姊贊助。為了躲避父親的稽查,更商請同學代收書籍。國三時,《書評書目》推出1至8冊合訂本,楊照故技重施,在同學家收到書後,興奮地搬回家藏起來,穿過對街就要進家門時,被臨時返家的爸爸逮個正著,讓他印象深刻。直到今日,楊照都還清楚的記得《書評書目》的劃撥帳號。

傅月庵提到:「楊照提倡認真讀書,我推動快樂讀書。但不是快樂讀書就很輕鬆,讀書認真才會快樂,如果讀過就算了,那不是真正的快樂。」傅月庵就讀台北工專時,唯一的消遣就是逛光華商場的舊書攤,買各式各樣的舊書。但這期間,他卻沒有買過《書評書目》,因為《書評書目》一本十元,在當時可以買兩至三本舊書。傅月庵說,沒有目的卻認真快樂的大量閱讀,讓他有信心從木工轉進文史領域,進入國立臺灣大學就讀歷史系,並找到人生方向。

傅月庵退伍後在光華商場帶回一套《書評書目》,參考雜誌目錄與評論,陸續加購超過一萬本書。傅月庵分享他最喜歡的內容是讀書隨評,其中亮軒〈一個讀書的故事〉寫了很多不疾不徐、溫文儒雅的書話,影響他寫作甚深。傅月庵說,買書和讀書重要卻沒有了不起,「但一套雜誌、一套書,可以改變人。我就是讀了這些書,人生就不一樣了。」

楊照也分享,《書評書目》提供讀者許多意料之外的體驗。國中時閱讀《書評書目》贈送美術家林惺嶽《神秘的探索》,開啟現代藝術的接觸,雖然當時還看不懂,但留下深刻的印象。他第一幅收藏的畫作就是林惺嶽的作品。

▇初代編輯陳芳明,人生從此改變

《書評書目》創刊主編隱地對《書評書目》角色定位是「使喜歡看書的人,看了這本雜誌更愛看書;使不喜歡看書的人看了它變得有一點喜歡看書。」須文蔚說,隱地有熱情也有銳氣,讓《書評書目》成為一本批評很坦率、不假辭色的雜誌。隱地擔任第1至49期的主編,邀請許多知名的文化人,包含陳芳明、覃雲生、張伯權、周浩正,以及王鴻仁等,加入編輯群。

陳芳明提到:「書籍出版最重要的不是有沒有市場,而是有沒有人閱讀你,讀後還留下文字。」陳芳明是《書評書目》第一代的編輯,回憶起當時稿件真的很多,「可見很多人讀完書後,有忍不住要說的話。」陳芳明在《書評書目》發表的第一篇文章,是針對詩人楊牧《燈船》詩集的詩評〈燃燈人──論「燈船」時期的葉珊〉。

人在美國的楊牧看到這篇萬字評論,1974年返臺時,特別邀陳芳明碰面。聽到他準備去日本留學,楊牧問:「為什麼不去美國?我幫你寫推薦信。」自此改變陳芳明的人生。陳芳明受楊牧邀請到西雅圖華盛頓大學留學時,仍擔任《書評書目》通訊作者,幫忙推薦國外的讀物。

陳芳明說,他年少時讀洛夫詩作〈石室之死亡〉,因無法體會詩中意涵,憤而在《書評書目》作文批評,年歲增長才讀懂作品中的沉重傷痛,因而對洛夫的批評後悔不已,發表〈秋夜赴約而來〉作為懺悔。

文章發表後,收到洛夫從溫哥華寄來的信件表示原諒,才讓他放下心中的愧疚。陳芳明說,有些作品和讀者都需要時間沉澱。閱讀有很多細節不是一看就懂,必須探索到生命的底層和生死交關的美學,讀者才能知道創作者付出多大的代價,才創作出作品。

陳芳明說,自此他不敢隨意貶低任何人,儘管與新世代的文字有距離,但還是要讀,因為從中可以看見臺灣文學未來的發展,從新世代的創作中,看到新的世代正在崛起。

楊照表示,「文章千古事」,若沒有認真的讀者,作者對待作品也容易鬆懈下來。因此,《書評書目》創造作家與讀者互相督促與鼓勵的正向效果。須文蔚補充,重要的評論對寫作者來說至關重要,如作家黃春明曾一度不知道要怎麼繼續寫下去,讀了《書評書目》中學者針對他小說中的人物造型分析,讓他有熱情繼續寫下去。《書評書目》刊登的評論,也為臺灣文學作品確立經典,如作家歐陽子談白先勇作品《台北人》,也使之成為台灣文學的代表作品。

▇書評雜誌是亂世中扶持出版的重要文化力量

傅月庵表示,1960至70年代,是臺灣戰後第一代出版人冒出頭的時候,遠流、遠景、聯經、時報、天下、爾雅、九歌、洪範,與大地出版社紛紛成立,當時著作權還不被重視,外文書有多種譯本,熱門出版主題也一再被抄襲,《書評書目》作為「仲裁者」,護持著這些出版社長大。

1970年代也發行許多著名的雜誌,如《自由中國》、《文星》、《大學雜誌》、《中國論壇》及《南方》、《思潮》、《音樂與音響》、《婦女雜誌》,及《書評書目》,但因「中美斷交」等重要政治事件,讓讀者將目光集中在政治雜誌。

傅月庵表示,《書評書目》記錄了臺灣出版發展歷程,成為培育他成為編輯的沃土。他認為《書評書目》是時代中安靜的力量,守護了臺灣剛萌芽的出版業,也用知識安定人心。

▇警總關切,《書評書目》急流勇退

呂秀蓮、邱義人與吳乃仁等政治人物,都曾在《書評書目》發表過文章,展現兼容並蓄精神。須文蔚指出,臺灣的1970至80年代是文學喧囂的時代,「聯合報」與「中國時報」開始舉辦文學獎,一時間紙上風起雲湧,《書評書目》在亂世中有成為梟雄的機會,卻在階段性任務完成時選擇停刊。

楊照認為,臺灣1970年代是大編輯時代,黨外雜誌興起及《讀者文摘》進入臺灣,讓臺灣本土出版的雜誌重新發展生存模式。「聯合報」與「中國時報」對新聞和閱讀的強大影響力,也壓縮《書評書目》與其他雜誌生存空間。

簡靜惠回憶《書評書目》雜誌第46期,因發表香港評論家清淮〈於梨華的新書〉一文而受到警總的關切。身為洪家的媳婦,必須考量洪家的事業,不能冒險。後因雜誌虧損,加上已有越來越多報刊與期刊投入書籍介紹與評論,因而停刊《書評書目》。但也因為《書評書目》的成功,帶給她信心發展視聽圖書館。

▇復刻《書評書目》的時代精神

楊照指出,從歷史的角度來看,《書評書目》出版的時代,是臺灣文化與精神的高峰時期,那是一個大家認真讀書的時代。書評書目的發刊詞中寫到「我們將提倡知性的評介,同時也不忽略感性的讀後感」讀者認真讀書後發表文章分享延伸的想法,這是「認真對待事物的態度與能力」,也是《書評書目》發行的十年間,流傳下來的態度與精神。

楊照提到,在這個時代認真讀好一本書如此困難,不能認真的讀一本書代表我們失去了認真對待事物的態度跟能力。《書評書目》提倡的是認真讀一本書,更是對待事情應有的專業和嚴肅的態度。

楊照認為「長文」也是《書評書目》的傳統之一。長篇文章也是書評書目的傳統,因為文章長才能講道理與意識問題。若沒有耐心把話說完,也沒有耐心聽人把話說完,社會將變的粗暴。《書評書目》是培養讀者,將閱讀長文的耐心發展成習慣與能力的基地。

楊照進一步指出,在《書評書目》出版的年代,學術研究者用淺顯的文字將知識與大眾分享,這也是為什麼1970年代出版界和知識界會大爆發。當時知識傳播的目的不是為論文審查或升等負責,而是為了社會福澤。

楊照強調,「書評書目TAIWAN REVIEW of Books」網站針對最新出版書籍與文化觀察提出評論,不僅要復活《書評書目》的精神,並要成為台灣的The New York Review of Books,實踐讓「知識走出學院」的理想與抱負。

▇植栽一座文化森林

須文蔚說,簡靜惠是文化界的水土保持者。她創辦的《書評書目》作了許多精彩的文學企劃,如日本殖民時期台灣文學作品,也培養許多評論家如詹宏志、季季和沈萌華等。並樹立了臺灣小說評論和選集的典範。豐富的資料量更提供臺灣文學研究重要養分。

須文蔚說:「《書評書目》不僅是書評,更是嚴謹的學術著作。夏志清與齊邦媛等文學研究大師,都曾在《書評書目》發表學術論文,是臺灣文學研究的起點與平台。《書評書目》共100期,豐富的資料有助資料檢索並帶動新的研究議題。」集結學術界文學評論系統的《文學評論》,也因為《書評書目》支持,三年間發行五冊。

須文蔚指出,研究材料對人文學科很重要,前香港中文大學香港文學研究中心主任盧瑋鑾(筆名小思),多年來研究和整理的香港文學及文化史料,帶動海內外研究香港文學議題,但臺灣期刊跟報刊資料庫的建構腳步有點慢。一年前,他建議聯合資料庫上架《書評書目》。

須文蔚說,基金會50年是一個適合重新審視知識量巨大,且烽火連篇的《書評書目》的時間點。在簡靜惠著作的《植栽一座文化森林:洪建全基金會50年》有更多書評書目的故事。也期待研究者從《書評書目》挖掘更多議題,帶動臺灣文學研究風潮。

▇洪建全基金會50週年

基金會即日起,推出為期一年的各項紀念活動,涵蓋出版、藝術、音樂、文學,及線上資料庫不同領域內容,向基金會各個時期里程碑致敬。各紀念活動資訊可關注「洪建全基金會」官網,或電洽(02)23965505。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量