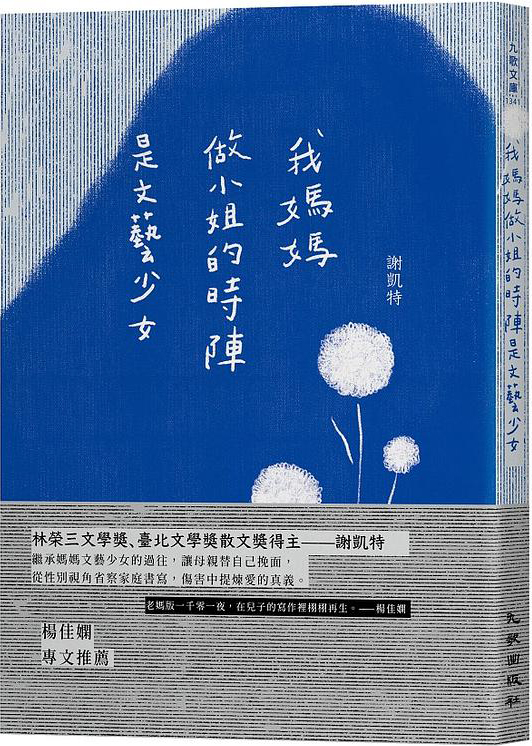

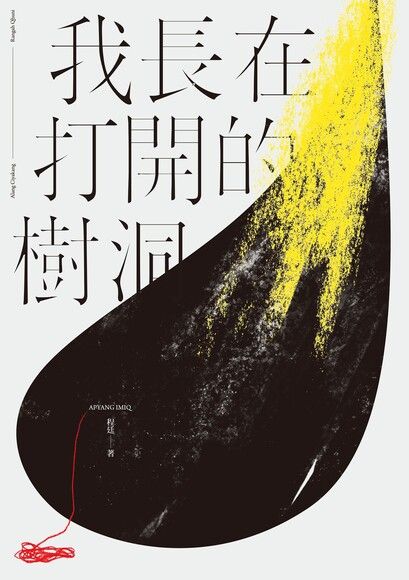

疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊日常運作

▇Apyang Imiq:隨風吹散

我好久沒這麼長的時間跟室友不間斷相處,前幾天晚上,歷經一次大吵後,倆人玩起真心話大冒險(兩者對我來說都一樣),室友常提議的關係修補遊戲。

「其實我不喜歡抱睡,關在一個房間已經夠幽閉恐懼,還有重量壓在我身上,真的難以入睡。」

「那手輕輕放在上面可以嗎?」

「恩……可以!」室友的聲音細微地像棉被摩擦。

花蓮進入準三級時,每天早上9點左右進入社區發展協會,我和兩個辦公室妹妹做好分區上工,我霸佔二樓,他倆在一樓。看著每天新增的案例數,花蓮好像遺世獨立。

下午2點準時收看陳時中報導各縣市新增案例,歡欣迎接花蓮零確診,或者我們本就希望花蓮是座孤島,穿越中央山脈和雪山山脈的列車難以運輸病毒,就算走出火車站也被乾淨的空氣自動稀釋。

剛開始那幾周,我心裡反倒喜歡疫情,二樓專屬我的放肆天地,大聲輸出筆電音樂,三不五時哼唱幾句,辦公桌旁有兩米寬的落地門、兩面大片窗戶,和一個後陽台,頭頂電風扇旋轉,加上一座安靜的工業電扇,氣溫飆到30度依舊涼爽,連同我翹腳放在辦公桌上,嘴巴恣意吐的煙很快就被風吹到透明。

先是部落附近的地區型醫院爆發疑似案例,樓上樓下3個人保持1公尺的距離彼此哀號,部落專門出產警察和護理人員,我們開始計算親戚關係和住家距離,以及哪些payi和baki定期去看診取藥……我的工作相對沒那麼緊張,倒是兩個妹妹得每日登門拜訪長者量血壓、測體溫、送午餐。

隨著縣政府每日下午3點報導新增案例和足跡圖,花蓮已與全國同步進入警戒區,這陣子遇上計畫申請、驗收或標案期,常出入公部門或接觸其他單位,再加上家中親戚從外地回來,深恐自己也會在不注意的時候沾染病毒,畢竟白色T-shirt穿在身上不到幾分鐘就會印上污漬,連我自己都不知道哪隻手摸了什麼,於是我自主在家辦公,離開自由的二樓。

在無法舉辦活動的情況下,許多原訂的計劃一再推延,直視著電腦敲鍵盤、打手機遊戲、躺沙發看電視讀小說、等待室友煮的美食變成我的日常。

疫情把世界變得緩慢又迷亂,平常白日必須出門上班,現在幾乎24小時與室友一起面對牆壁和窗戶,倆人的距離反而又近又遠,像夢又像風。

我們各自在家有工作間,一堵牆壁區隔,隔間聽鍵盤起落、聽參與線上會議或演講分享、聽手機即時訊息不斷響起……。除此之外,他在幹嘛?那些我不在這個空間的時間,那些過去我必須朝9晚5離開的距離,他的生活被什麼填滿,有我不知道或是我應該知道的嗎?佔有慾隨鬱悶的氣氛變得不可理喻。

我常把音樂放到最大聲,又把聲音轉小,這裡不是二樓,風不會消化。室友擔憂劇場的工作無法如期推展,我擔憂執行的計畫如何撰寫成果報告,我們的工作都與人相關,少了面對面,再多的視訊會議也無法解決。

昨晚室友坐在電腦桌前面工作,我走進他房間,坐在隔壁的木頭椅子上,默默翻閱一本散文集,中間隔著印表機卡滋卡滋吐出一張張白紙,我手遞過去拿給他,瞥見我們的狗黑嘴優雅地側臥在磁磚地板上。

真好,一家人都在,其他的,讓風慢慢的吹吧。

▇謝凱特:大疫之莓

疫中緩慢而迷亂的世界,我想起《威尼斯之死》。

滿城疫病如水氣氤氳在迷宮般的威尼斯巷弄、小橋、河道,小說主角阿申巴赫是知名作家,彷彿不知道這城裡發生什麼事情一般,無視封鎖線和當地人的警告,幾天來不停尾隨著美少年達秋。為了更靠近心中至美的象徵,他到理容店精心打扮,好讓自己有資格接近心中的神(當然,你可以說是為了搭訕達秋而去セット一番)。理髮師替阿申巴赫染髮、修容、剃眉、畫眼線,皺紋掩蓋在雪花膏裡,嘴唇顯出草莓的顏色。繫上紅領帶、戴著寬草帽,走出店門,腦袋一陣烘燒,身體滲著汗(讀到這裡不免懷疑阿申巴赫是否已有染疫跡象,或者早已確診而此刻發病),在這個遍尋不著達秋的時刻他口渴難耐,到了蔬果店沒有買清涼的果汁或解渴的瓜果,而是而是酸甜熟爛成艷紅色的草莓。

誰解渴吃草莓呢?唇與草莓,多麼鮮嫩欲滴的連結,在本該禁錮的城裡像一把火燒著。

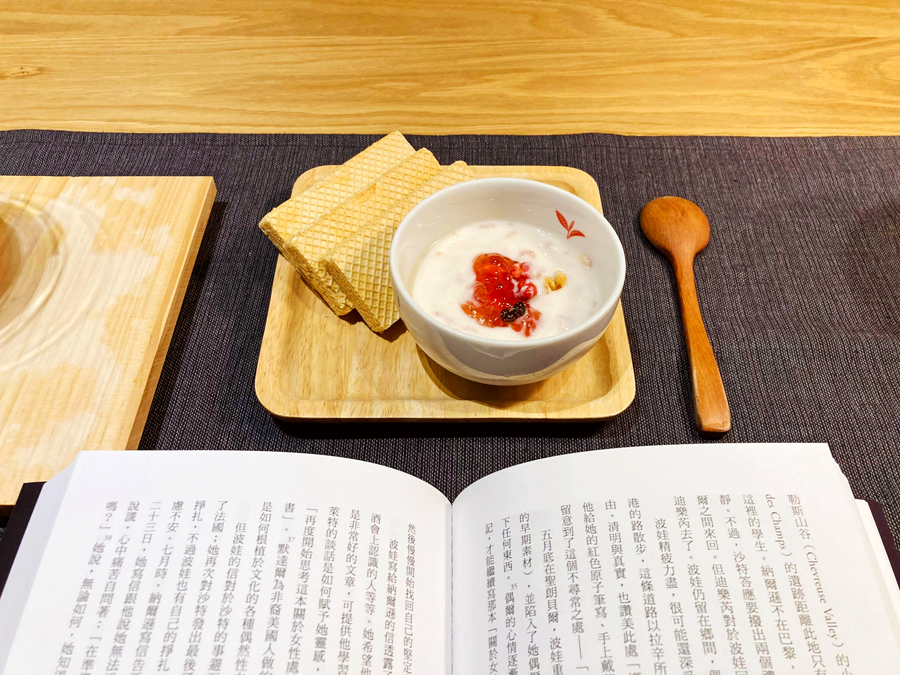

冰箱裡放了很多草莓口味的食物。

隔著障子門,書房對門就是廚房,這是室內設計師的貼心考量,讓我得以一邊讀書寫字一邊還可以顧廚房的爐火,WFH,對我而言一直都是一門之隔,文字工作,家政夫工作。但其實我更常在工作時頻頻到廚房開冰箱挖東西吃,各種水果及其再製品,果乾、軟糖、慕斯。

三級警戒時,外頭的風鈴木花早已經萎謝,結成串串果莢,一個炸裂,帶翅的種子飛散一地,像上千隻撲火而死的蛾的屍體,堆積在人行道上,立夏後的熱風一吹,窗外整個城市搖光起來像梵谷的筆觸。

坐在電視機前不理解怎麼有人此時此刻還可以相約山中群聚玩水,坐在窗前久了卻也懂了鄰居冒著風險也要外出即便只是走幾步路的遠行。等待冰箱空盡才迫不及待地戴上口罩外出採買,踩過一地果莢碎翅,掃描實名制QR code發簡訊、量額溫、噴酒精、進超市,別人購物籃裡滿是生鮮泡麵衛生紙,我的籃裡是草莓義式雪酪,草莓奶油蛋糕,草莓氣泡酒,草莓夾心酥,我的愛。

(但草莓漱口水是不行的,再怎麼墮落也不。)

購物返家一樣是掃描社區電子磁釦、量額溫、噴酒精,在玄關處把所有商品外包裝用酒精擦拭一遍,該歸位的歸位,該藏起來的就用蔬菜肉片虛掩起來。夜裡伴侶自醫院下班回來,打開冰箱時若有所感地說:這冰箱是我買的,但怎麼我跟它這麼不熟。

其實他不熟的不止冰箱,他也常在打開廚房、書房門、儲藏室、PP製衣櫃抽屜時講一樣的話。如同我從來沒看過他的手機、平板、文件夾、隨身硬碟裡的東西,即便知道密碼和位置,也是不看的。祕密像房間,每個人都要有幾個,因為得要知道別人也會有那種心情,如同自己在進書房工作前得偷偷從冰箱用食指挖一口草莓果醬,放進嘴裡──有些酸酸甜甜的事情,淺淺嘗過就好。

該成為祕密的,就讓它自己在身體裡消化。

小時候不懂長輩們藏私房錢是什麼意思,長大懂了,他們藏的不是錢,他們是需要一個祕密的空間,把自己藏進去,沒有惡意,無關信任與否。

我藏的是草莓果醬。

阿申巴赫藏得更深了,小說中的他極度節制、嚴謹,每天早上早起洗冷水澡然後開始把一天時間奉獻給寫作,根本存天理滅人欲。但壓得越深的事物,解壓縮時的反彈越是猛烈,如同大疫之城裡,一顆熟爛的草莓。

不知道這篇會不會變成通訊群組裡流傳的一則假新聞:「慟!知名作家阿申巴赫染疫身亡,未戴罩,足跡遍布鬧區。蔬果店老闆崩潰爆料:他向我買草莓,稱『熟爛的解渴有療效』。」●

還是攜了一本陳映真的《將軍族》為伴,心裡擔心著異鄉寂寞可能難測,果然也在我費城求學第一個冬天病倒時,成了床榻旁的重要精神泉源。1985年夏末拿到建築碩士學位後,碰巧知道保釣的重要人物林孝信,正預備在芝加哥大學附近開辦中文書店,需要一個人來統籌工程,我就立刻移居過去,也接手下來這個短期的差事。

還是攜了一本陳映真的《將軍族》為伴,心裡擔心著異鄉寂寞可能難測,果然也在我費城求學第一個冬天病倒時,成了床榻旁的重要精神泉源。1985年夏末拿到建築碩士學位後,碰巧知道保釣的重要人物林孝信,正預備在芝加哥大學附近開辦中文書店,需要一個人來統籌工程,我就立刻移居過去,也接手下來這個短期的差事。

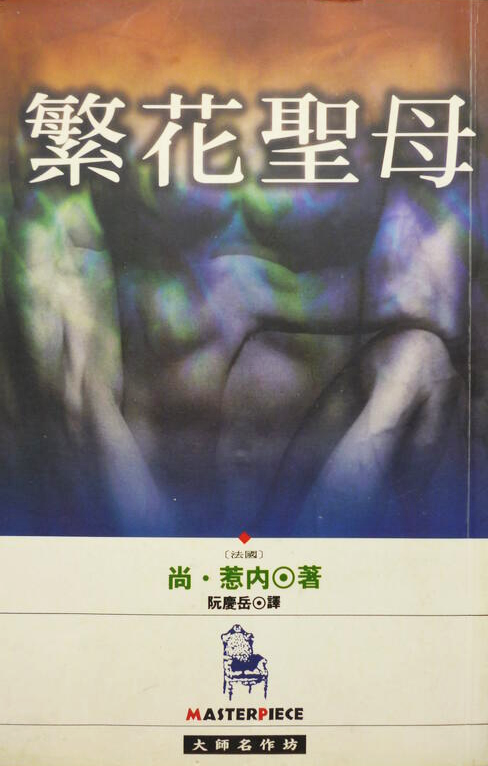

我先思索究竟要如何切離戒斷這已然熟悉的文字書寫模式,忽然又想起來有著強烈濃郁個人風格的惹內,靈光乍現地想說不如來翻譯惹內的小說,一則或可藉他文字的強勢魅力,來打亂我原本的文字節奏,二來讓我有個必須專注且難脫身的書寫目標,或許可以擺脫急切想自己動筆的衝動。

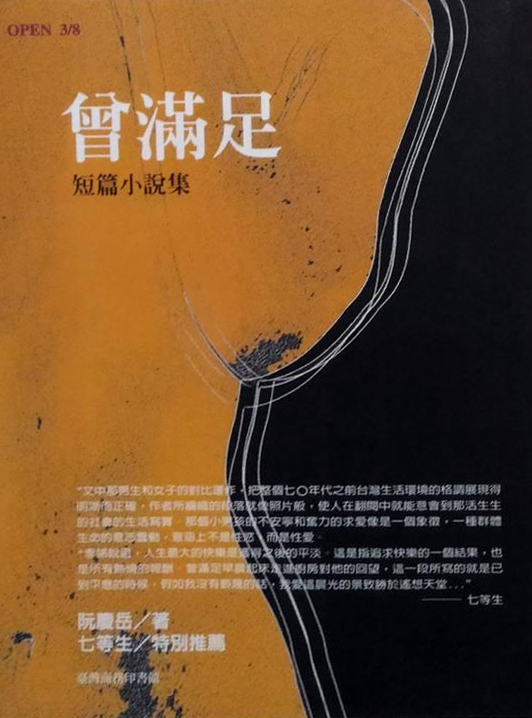

我先思索究竟要如何切離戒斷這已然熟悉的文字書寫模式,忽然又想起來有著強烈濃郁個人風格的惹內,靈光乍現地想說不如來翻譯惹內的小說,一則或可藉他文字的強勢魅力,來打亂我原本的文字節奏,二來讓我有個必須專注且難脫身的書寫目標,或許可以擺脫急切想自己動筆的衝動。 這樣突兀的因果,因此結識了吳繼文,並且順利讓我成了這本書的譯者,耐心等候我只能用閒暇空檔來翻譯的緩慢速度,終於鋪陳了這本書籍的面市。甚且,還繼續合作地催生了我的第二本小說集《曾滿足》(只是吳繼文後來轉到台灣商務出版),新的小說集收錄了《紙天使》部分的小說,另外則新放入我的台北縣系列作品。

這樣突兀的因果,因此結識了吳繼文,並且順利讓我成了這本書的譯者,耐心等候我只能用閒暇空檔來翻譯的緩慢速度,終於鋪陳了這本書籍的面市。甚且,還繼續合作地催生了我的第二本小說集《曾滿足》(只是吳繼文後來轉到台灣商務出版),新的小說集收錄了《紙天使》部分的小說,另外則新放入我的台北縣系列作品。

專訪》給自己:張惠菁談《給冥王星》

曾出版於2008年的《給冥王星》,記錄了張惠菁在2006年所歷:地表上的移動,生命狀態的移動。初版〈後記〉中有這麼一句獻詞,擊中2021年重讀此書的我——原來,比霧更深的地方,乃變化愈加劇烈的時代:撲朔難平的全球疫情,網路發達的科技威權主義,多點觸控技術超越「平面」局限及其嶄新困境⋯⋯霧沒有心,洋蔥剝開過程即是抵達。有些後來發生的事,重溯已完成的書寫時,像忽然回頭看見夜空中被除名的星,閃爍著神祕的連結。

▇一封「自我實現的預言」

於是,和張惠菁約在午後小酒館聊《給冥王星》,便成為一件別具興味的事。眼前的她,已不是當年離開故宮、初抵上海工作的她;也不是以稍帶獵奇眼光,為我們捕捉異地光影的她;更不是那個剃了顆光頭、虔誠修行,相信大智慧終將醍醐灌頂的她。與張惠菁談張惠菁,「你就變成有另外一個位置了,重新審視當年的自己,並了解當時的自己確實有其限制。」

那幾年她為《壹週刊》寫專欄,精選、結集為《告別》、《你不相信的事》、《給冥王星》……尋常生活在其筆下,折映我們最貼身的心事,又總能給出不落俗的一悟。但她笑說,「為了寫兩千字,可能要花掉一天半,發呆啊,床上滾一滾,做一點別的事,幾乎是一個週末。」

這些偶然留下的時間切片,是寫作者有意捕捉當週奇妙的遭遇,仔細思慮事件後、不帶預期地提筆,「要寫到一個狀態,才忽然知道這一切對我而言意義是什麼。」她形容那種過程是「把自己交付」,竟忽有所得,「這也是我寫散文最喜歡的部分。」有時,她則帶領讀者走離現實,潛入蘇東坡的一段文字,體貼「追其所見」的心痛;或顧閎中所繪千年前夜宴,戳穿「所有皆過眼」的惘然。

重讀《給冥王星》,張惠菁說:「當年的自己相較現在涉世未深,但有一種努力突圍姿態,在那過程中,那個稍微有點天真的自己不知為何說出的某些話,是現在的自己也會有所共鳴的。」比如:「此生的這個『自我』,乃是一只舟筏。」寫作此書的她,當然無法預知2009年將有長達3年官司,「想起來會覺得非常喜劇,甚至有點鬧劇,既然你都已能認知,此生是一個舟筏,那麼後來應該就不會那麼辛苦——但還是會。」這「自我實現的預言」,像一封遲到瓶中信,讓她體驗了自身早已寫下的理解。

▇散文的意義到底是什麼?

寫作者的人生階段,無可避免牽引著寫作狀態。結束官司的無由羈留後,張惠菁又一次離開,到了北京,應《聯合文學》專欄之邀所寫的「月夜」系列後來收進《比霧更深的地方》輯一,那是2013年。細心讀者或已發現,彼時結構散文的方式,與此前略有不同,「但那時都還存有一個對散文的想像。在那之後,我對散文的想像有點斷裂掉。」

張惠菁說,「散文是相對貼近現實的,你把自己放在哪一種現實之上,就會影響你的寫作。」因此,包括《給冥王星》在內的幾本書,很大程度寫下生活飲食細節,與家庭或他人的關係等,在眾人都鵠候著她的新作卻只等到空白的那一段時間,「我有一點覺得,最值得寫的,真的是這些嗎?我就是用我做了什麼事,吃了什麼東西,跟誰發生互動,來界定我自己嗎?這些有形的經驗,難道就是我的邊界?」一連串問號,像石頭丟進湖裡,很快被吞進湖心。

「有形的經驗就一定是散文書寫的主題嗎?或者其實是散文的框架?」張惠菁重讀《給冥王星》時發現,雖然裡頭寫了諸多上海城與人,「但我現在的生活並不在那裡,書中提到的人際關係難免變動,那些經驗即使曾經為我所寫,也已經很遙遠。」反而,寄存在當年,因各種經驗而提煉的某些說法,還能夠穿越時空,觸動當下的自己。因此,過去一、兩年,彷彿練習一樣,她偶爾在臉書上留下一些關於「內面」的字。「都是比較抽象的某種思緒的狀態,也許因為我的日常沒有太多值得說的;也許,我對散文的理解已經跟過去不一樣。」

▇此刻人生關鍵詞:放置枕木

回憶《給冥王星》中的決定與遷徙時,張惠菁常使用「突圍」這個詞彙。我好奇,此刻人生還充滿突圍感嗎?若為現在的自己挑選一個關鍵詞,會是什麼?她思索片刻,「以前的我,『圍』的形狀更明顯,你可以看到這個人在突圍。現在的我,關鍵詞可能是放置枕木。」過往的寫作方式,較面對讀者,「現在則必須面對自己,面對虛空,在那虛空之處,就是需要一塊石頭,或者枕木。好讓我可以踏過去,站在枕木上再看到一些什麼。」

以最近一則所寫的「內面」為例,源頭是母親與她因小事意見相左,「我意識到她有一個敘事的track,對於她是一個怎樣的人、我們做為她的女兒,應該要怎樣。但是我不認同也不想進入那個track。並且我也不認為我要去打破她的track。因為我也希望她活得好好的。因此,當時的我,需要放置枕木。」屏棄過往交代來龍去脈的寫法,帶著一點對敘事的反叛,「我在一個狀態裡,用文字把那狀態承接下來。」

張貼於臉書,而非交給媒體發表,「好處是很即時,跟心境同步,有無回應都沒關係。」如果沒有臉書這載體,「也許這些字就只是放在我的電腦或筆記本。說不定關於枕木的想法,根本是因臉書而來的。如果我只對一個誰訴說這些,可能會對那人造成負擔,所以我貼上臉書,設為公開,那意味著,沒有一個人要單獨承擔這些。」

確實,所有人都移民臉書了。《給冥王星》有篇〈暱稱的流浪〉,遺跡般留下MSN身影。但臉書的普及、讀者與作者之間距離的消弭,是否會傷害散文書寫(可能需要的陌生感)呢?

張惠菁引用日本學者大澤真幸(Osawa Masachi)對社會學的解釋。再談到社會學如何討論「社會秩序如何可能?」的問題時,大澤真幸說:「當要問『〇〇如何可能』的問題時,最重要的態度是『雖然現實有這件事情,但那看起來就像是奇蹟一樣』。」張惠菁說:「我覺得他這個說法很poetic也很可愛,社會上各種『現況』,仔細想想並沒有非如此不可、非在這個時空以這種形式成立的理由。而是就像奇蹟一樣,其中包藏著無數的偶然。也許書寫散文的起點,常常就是這個奇蹟感。」

如果缺乏能在尋常中看見奇蹟的眼光,就算迢遠抵達亞歷山卓奇特挑高的旅館,「可能只會覺得房間性價比不高,而寫出一則消費指南。」有時奇蹟並非存在於凝視對象,「也可能自己也構成其中的一部分。或是,在自我與他人的相對關係中。就像,當我發現媽媽的敘事居然與我如此不同,真是奇蹟啊,某種程度,也為了誌記這個奇蹟,才去放下一塊枕木,給予自己下一個站立的位置,是既看到自己,也看到對方的。」

從日常瞥見「事物的此刻並非必然,那銜接的方式彷彿奇蹟」的能力,或許會隨著人在時間中,認知發生變化而遷移;感受奇蹟的方式、出現異質感的刺點,也可能變為不同。張惠菁說,「以前的我相當容易焦慮,也很擔心未知的未來。」如今,她比較習慣置身於擁有各種專業、聰穎過人的朋友中,「當一個路人」。我忽然想起距離地球非常非常遙遠的冥王星,不管人類如何命名與除名,冥王星就是它自己。變化劇烈的時代,誰能預言明天?喝乾杯中的酒,「需要的時候,就為自己放下一塊枕木,走向前去。在虛空無垠的宇宙中,我們仍然擁有如此——敘事的力量。」●

作者:張惠菁

出版:木馬文化

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:張惠菁

台大歷史系畢業,英國愛丁堡大學歷史學碩士。1998年出版第一本散文集《流浪在海綿城市》,其後陸續發表有小說集《惡寒》與《末日早晨》,及《閉上眼睛數到十》、《告別》、《你不相信的事》、《給冥王星》、《步行書》、《雙城通訊》、《比霧更深的地方》等作品集。

張惠菁的書寫有她獨樹一幟的人文深度。題材往往發自她對當代人類生存狀態微細而敏感、特殊的觀察。曾經學史、曾在博物館任職,以及在上海、北京生活工作的經歷,使得她文章中常見信手打開的時空跨度。2019年起進入出版行業,現為衛城出版、廣場出版總編輯。

閱讀通信 vol.347》繞遠路不算是迷路吧!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量