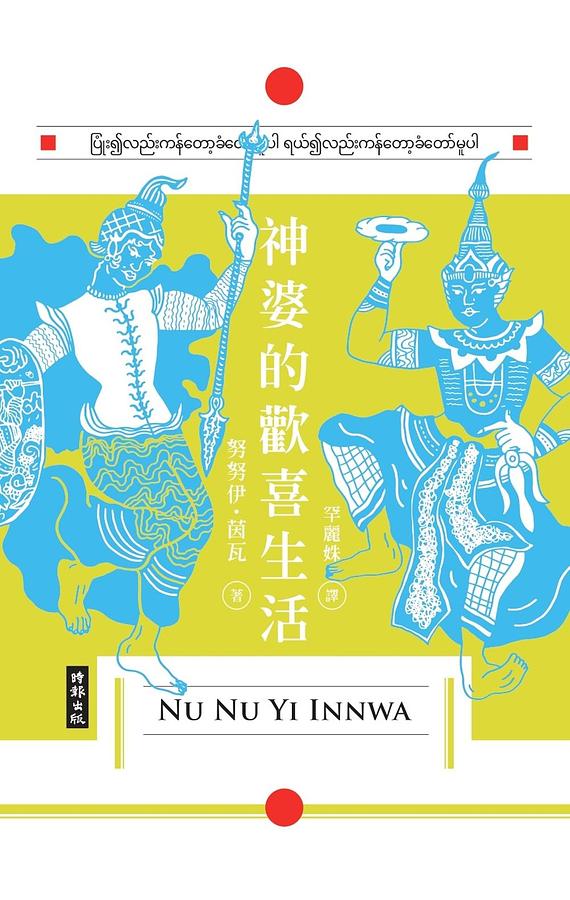

書評》跨越陰陽魔界,追求歡喜生活:評《神婆的歡喜生活》

當年讀東南亞研究所時,我的媒體啟蒙老大王而立建議我以緬甸為研究主題。為什麼?「因為沒有人懂緬甸呀!」王老大斬釘截鐵地說。那時他在電視台主持談話性節目:「到時候如果要找專家談緬甸,就找你來。」

王老大說的沒錯,緬甸議題在台灣太冷門,冷門到研究所裡也沒有老師懂緬甸。我終究沒緣份成為緬甸專家。

▇緬甸與台灣

其實,台灣和千里之外的緬甸,一直很有關係。

在日本叱吒東亞的二次大戰期間,年輕的緬甸國父翁山將軍就曾經在台灣花蓮玉里受訓(緬甸國父翁山將軍與玉里的機緣)。二戰結束,國軍將在緬甸俘獲的日本軍象載運來台,成了後來台北市立動物園的招牌明星林旺爺爺。再後來,台灣持續與留駐泰緬邊境的國軍部隊藕斷絲連(甚至真的一度「反攻大陸」),當地人情烽火的故事被寫成的小說《異域》,還拍了同名電影。到了緬甸軍政府倒行逆施把鈔票面額改成9的倍數之際(45元、90元),更有大量緬甸華人遠走台灣落地生根,至今不絕。

在日本叱吒東亞的二次大戰期間,年輕的緬甸國父翁山將軍就曾經在台灣花蓮玉里受訓(緬甸國父翁山將軍與玉里的機緣)。二戰結束,國軍將在緬甸俘獲的日本軍象載運來台,成了後來台北市立動物園的招牌明星林旺爺爺。再後來,台灣持續與留駐泰緬邊境的國軍部隊藕斷絲連(甚至真的一度「反攻大陸」),當地人情烽火的故事被寫成的小說《異域》,還拍了同名電影。到了緬甸軍政府倒行逆施把鈔票面額改成9的倍數之際(45元、90元),更有大量緬甸華人遠走台灣落地生根,至今不絕。

而我和緬甸的關係從國中就開始了,只是我自己不知道。我就讀的國中在新北市中和華新街附近。華新街,也就是著名的緬甸街,當時緬甸華人已陸陸續續落腳於此,只是那時他們還沒在街上開店,還沒有豎起不斷畫圈圈的緬甸字招牌,所以我即使天天上課下課經過,也壓根沒注意到這群異鄉客。

直到讀了東南亞研究所,我腦子裡加裝對於東南亞人事物的雷達,才發現,眾多以華新街為核心聚集的緬甸店家,已經被政府視為在地特色,還在街口立起兩根寫了「南洋觀光美食街」的壓克力方柱。

《神婆的歡喜生活》寫成於1994年,大約就是華新街的緬甸特色店家陸續開張,漸漸被台灣社會看見的年代。

▇跨越陰陽的偽娘

過去幾年,台灣的書市大量出現關於緬甸的翻譯書,多半是正經八百討論緬甸交雜的族群與難以完成的民主政治。如果要讀,你得像去深海潛水一般,將繁複裝備穿戴齊全,深吸一口氣,才能進入西方學者或記者替緬甸撰寫的大部頭著作。

《神婆的歡喜生活》輕鬆多了,是小說,緬甸作家自己寫的,包括一則中篇和四則短篇。你可以懷著去沙灘戲水的心情,穿著短褲夾腳拖就出發,把這本書當作奇風異俗來讀。例如當地人重視禮拜幾出生、沿路撒錢讓窮孩子來搶、把黃香柬木磨成的粉塗在臉上當美容聖品、將進獻兔肉的那天與罵人相結合(這天可以盡情罵人)。不過,雖然讀者的心情輕鬆,作者的文筆活潑靈動(甚至輕挑),但內容還是沉重的。

對於緬甸不熟悉的朋友,可以先從四則短篇小說入手,都是讓人笑著笑著就不禁哀傷起來的故事:兩則以窮困致死的冰冷屍體作收,兩則是窮小孩如何捨棄尊嚴,卑微地求溫飽。即使寫成在二十幾年前,故事情節仍然很符合我們對於緬甸的刻板印象:窮困、落後、遍佈鬼怪神靈。

至於這本書的主體〈神婆的歡喜生活〉,最初讀起來有點吃力,因為太多緬甸語音譯的詞彙,例如哇梭(緬曆四月)、哇高(緬曆五月)、甘朵布耶(供品)、嘎多沙(祭祀的食品)等等。不過文中描述的緬甸神靈節(Taungbyone Festival),對於熟悉廟會生態的台灣讀者來說,其實並不陌生:因為某個難以探究真假原委的神明駐駕在此,有求必應,虔誠的信眾一傳十、十傳百,年年定期來此祈願、還願。人潮帶來錢潮,錢潮又帶來更多人潮,於是法力路數有別的大神小神,心懷各式想望的信眾們,以及使勁從信眾身上賺錢的小販、走唱藝人、小偷扒手,形成一個生猛的生態系。

與台灣廟會不同的是,在緬甸北部小鎮當崩(Taung Byone)的廟會裡,許多替神明傳話的中間人「神婆」,也就是靈媒、乩童,多半由「偽娘」擔任。偽娘,亦即女性化的生理男性。他/她們喜歡男性,偏好女性化的裝扮與行為舉止(例如「用食指指尖提著斜肩包的肩帶」)。

當崩為什麼有「偽娘擔任神婆」的普遍現象?此地為什麼是LGBTQ的樂土?不清楚,甚至就書中的描述,當地的民風並不鼓勵這些跨越性別界線的「偽娘」,警察甚至會出動逮捕他/她們。

但無論如何,「偽娘擔任神婆」的確饒富意義:因為他/她們有意願、有能力跨越性別的界線,那麼,他/她們理當也有能力跨越神與人、陰與陽、看得見與看不見的界線吧!

話說回來,信徒們同樣具備「彈性」:雖然平時瞧不起這些非男非女的偽娘,然而一旦需要偽娘代為與神明溝通時,卻又變得非常順服甘願,任憑偽娘「煎炒」。所謂「煎炒」,也就是說些真真假假的話語行騙。

▇歡喜煎炒苦日子

雖然篇名是「歡喜生活」,不過,文中每個角色都挺苦的:有錢有有錢的苦,沒錢有沒錢的苦,求之不可得的情愛之苦,望不見盡頭的生活之苦。如同主角自述:「神婆的生活,就是不停地繞著地獄這口大鍋的邊緣進行奔跑的生活。」

當然也可以正向樂觀一點,將作者筆下人們真性情的俚俗盼望,視為一連串關於「追求」的勵志故事:富裕的信徒們追求更多財富,同時追求因為富裕而失去的健康與家庭幸福;窮困的信徒們追求著不可得的財富。做為書中主角的偽娘神婆們,更要在此一年一度的盛會上,即便心裡懷著欺瞞神明的罪惡感,也要努力「煎炒」穿金戴銀蜂擁前來的信徒們,為了日後繼續吃香喝辣買漂亮衣服,以及豢養心愛的年輕老公。

然而,有所追求,就有所苦。越苦,信得越虔誠。如何表現抽象的虔誠?那就得恪遵實體儀式,於是廟會儀式越來越繁複盛大。想到馬克思(Karl Marx)說的:「宗教是被壓迫生靈的嘆息,是没有人性世界中的人性,是没有靈魂處境裡的靈魂。它是人民的鴉片。」鴉片沒什麼不好,能夠治療苦日子就好。●

|

|

|

作者簡介:努努伊.茵瓦(Nu Nu Yi Innwa) |

書.人生.王政忠》我的,山居筆記

半百旅程,似乎流轉於山與山之間。

「試問嶺南應不好。卻道。此心安處是吾鄉。」

落腳南投山城已逾卅年,那是16歲的10月,舉家倉皇夜奔而至。一輛小貨卡塞滿一家行當,拋棄土生土長的一切情份,憤恨也羞赧的逃離追討的人群,逃離曾經的街頭巷尾。

我未隨行,獨身一人被安置南方,卑微又安全的活著青春,一方面壓抑地寄人籬下,一方面又隱藏不了的在校園裡頭角崢嶸。逢年三節才能北返,台鐵轉客運,從嘉南平原溜進中興新村,再低頭走回隱身在巷子底的兩房一廳。

醉酒未醒的男人依舊荒唐,母親搭上台灣經濟奇蹟,每日得以工作16小時撐持張口飯來,弟妹被連根拔起的轉讀舊省府中小學,即便原生南方根柢尚淺,但總在他們土味未脫卻盈滿落寞的眼神裡,看見年幼稚嫩卻深刻入骨的水土不安。

零星北返的夜晚,我總望著燈火一片的山腰,那些溫暖充裕的大院小宅,提供的是怎樣的支持,讓待在裡面的每個想望,都有機會走出來,踏上尋找的方向?而我與弟妹並排而躺的三人一室,除了窘迫,要怎樣翻身而起?

我不常怨恨這些事,不知為何,彷彿出生就理解,出發尋找一直都是一個人自己的事。

終於,我也考上大學,繼續在更南的南方活得好好的,而且,越來越好。

我可以支應自己,綽綽有餘的還能貼補時不時家裡的持續困窘與缺乏,我在港都的學生家長圈裡深受好評,除了應該要有的鐘點,還有越來越多的鼓勵與支持,喚留著我畢業之後就地蹲點,翻身指日可待。

母親沒有說出口的祈求伴隨著不算微弱的長嘆,讓我終於還是被選擇的回到燈火環繞的山城腳底,然後去到更接近山裡的窮鄉僻壤。

就是這裡了嗎?24年前的每一天清晨黃昏,在蜿蜒進出的山路迂迴裡,我總是這樣問我自己,就會是這裡了嗎?公墓旁的破舊校舍,朝氣稀薄的中學孩子,教學如托育,同事如長如父,我如逐漸受潮的紙箱,撐不起想望的骨架,也承載不了什麼最初最初那些在南方積累四年的自視不凡的重量。

就是這裡了嗎?24年前不會想到的接下來的24年的每一個日子。

那些喃喃自問的歲月彎道途中,余秋雨的《山居筆記》迎面而來,那些一樣在異鄉山城寫下的觀古知今讓我安靜而意外撞上、墜跌,撞上我的徒呼負負,跌入他那些個幾夜秋雨筆記,那些個山居突圍。

蘇東坡我是認識的。

早自中小學便已結緣,但特別是高中以後,隻身在外偶爾顧影自憐的為賦新詞,青春踏著相仿的流放的足跡,一路徙移到南方的國文系,共鳴價響。

山居筆記的不只有東坡,突圍只是其一,那些庭院,那些背影,那些絕響,那些我已知卻未曾感同身受的天涯,那些我未知但一見如故的暗角,屢屢帶我進出鄉關,回望又低頭。

常常是在木麻黃莎莎莎莎的密語唸叨裡,我再次抬頭,看向那堅壁清野謝絕燈火的太武山,也總在這樣穿脫時空而起的片刻,我才會意識到我已經離開那山城蜿蜒的無盡迂迴,來到山徑小路更無盡迂迴的浯島戰地。

這樣的意識不經意地帶著一些苦盡甘來,類似東坡初到黃州乞求的漸不為人識。「獨以名太高」為東坡帶來群起而至的圍剿,身為這個營隊史上第一個大學兵,特別是教師身分,也讓我在初來乍到便嘗盡各種不堪。無論是伏地面貼溝渠狂喊知識分子應該要輕而易舉熟記的各種單兵準則,或者兩腿夾緊衛生紙的聆聽資深班長教導好學生不知道的社會生存百態,更或者高跪挺直腰桿反省身為一個大專二兵的應為與不應為。

我的確也乞求不為人知我的背景。

直到混著一起高粱長壽,蹲著一起葷素不忌口舌,直到我憑著業務能力破格代理士官長,我才又在料羅灣的潮起潮落的大片縫隙裡,拾起筆,反覆劃註逡巡山居太武的夜夜秋雨筆記。

那些歷史考證的硬傷沒有干擾我思索人生取捨的大破大立,那些文風爭鬥的論辯沒有攔住我走進靈魂深處的幽微裂口,我爬梳但不在數字年分裡糾纏,我沉澱但不在人名地理中淹沒,所謂文字,所謂思路,所謂書寫的軌道,所謂繆思的攤開,所謂養分或餘毒的機轉,從來,一直,都是一個人自己的事。

直到秋雨有時盡,山居終將別的那日清晨,搭上在佛前求了五百年的航班,離開軍綠色的領空,也離開以為將會天長地久的她。

「客亦知夫水與月乎?」

自太武那座山退役歸來,我終究必須再次獨身一人走進一輩子走不出來的這座山。

彷彿陰晴不定的山色,他始終在變換著映照著投射著風雲晴雨來去的各種謊言。環境或者際遇,永遠是拖累陷害他的元兇,他也只能攤著手,或酒醉或誠懇或瘋狂或趴低的需索著他必須償還的各種他的名字我的名字母親的名字的債務。

是的,我的名字居多。

像繞不出的山,纏著望不盡的彎,行到水窮處,總遇不見雲起,取而代之的是下一次的山窮水盡。就像那趟倉皇夜奔永遠睡不上一席茅榻,像首貸二胎再重整的他的債務我的名字,更像那夜奔之前的少年被撞門而入,無端被拔起重摔,拳腳如風如雨,落在我不明所已的十三四歲的夢魘裡。

他像呲牙咧嘴的山,在童年的記憶裡龍蟠虎踞,山裡彷彿常駐梁山好漢,時不時拍桌而起發兵造反,我與母親與弟妹的怯懦抵抗,總是虛弱得引來戲謔:翅膀硬了沒?

他是山,我以為一輩子繞不出飛不過的山。

24年過去了。

我飛高了。

山老了、瘸了、頹圯了也荒了。

我緊握竹杖,踩穩芒鞋,24年裡每一天穿梭煙雨,在始終迂迴蜿蜒的歲月裡,用腳履行著那些在筆記裡拾獲的蹲低、褪去、修剪、埋首、厚積與放下,日日在我自己選擇留下的我的山居偏鄉小校裡突圍、拉拔、發聲、碰撞、創發與扶持,四季更迭,天光雲影遞嬗,偶爾遇見春華秋雨,才發現早已將異鄉他山活成也無風雨也無晴。

原來飛高,不是因為哪座山。

那始終一直都是自己一個人的事。

年近半百,終得進出屬於自己的山。●

王政忠

台灣台南人,在南投偏鄉同一所國中任教第25年,出版過幾本書,比較被人知道的是:《老師,你會不會回來》,並已翻拍成電影。是台灣唯一一位獲得教育界三大獎全國獎得主,也是台灣最大教師專業成長社群運動發起人,即便如此,依然每日教書、閱讀與寫作。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量