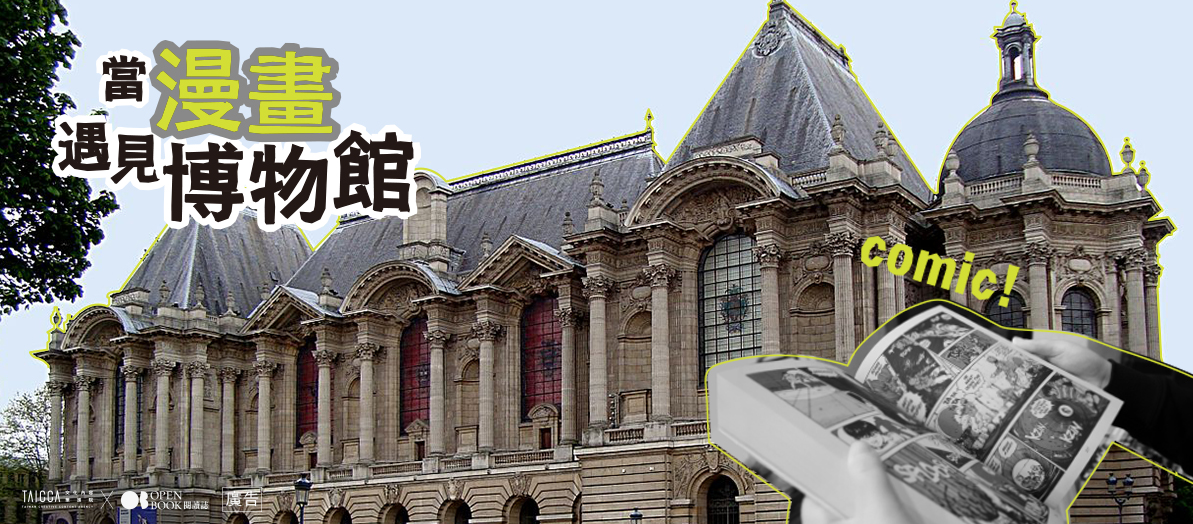

當漫畫遇見博物館 上》不同目標,共同的藝術:台漫鍛造術 ft.雲之獸、畫電影的人、採集人的野帳、無價之畫

2019年金漫獎10週年時,文化部曾邀請英國漫畫學者保羅.葛拉菲特(Paul Gravett)訪台,帶他認識台灣漫畫。葛拉菲特不只是國際聲名卓著的漫畫評論家,也曾為英國巴比肯藝文中心(Barbican Centre)策畫「Mangasia亞洲漫畫大展」。這次邀訪是一項深具遠見的文化策略,讓具影響力的國際人士親身訪台,和漫畫家互動,藉此建立更多親近感,為台漫打通國際大道。

葛拉菲特來台期間曾提出很值得思考的建議,他說:「我認為應該要在藝廊與博物館舉辦更多的漫畫展覽。」這不僅能破除漫畫僅為大眾讀物的刻板印象,也突顯了漫畫的藝術價值。

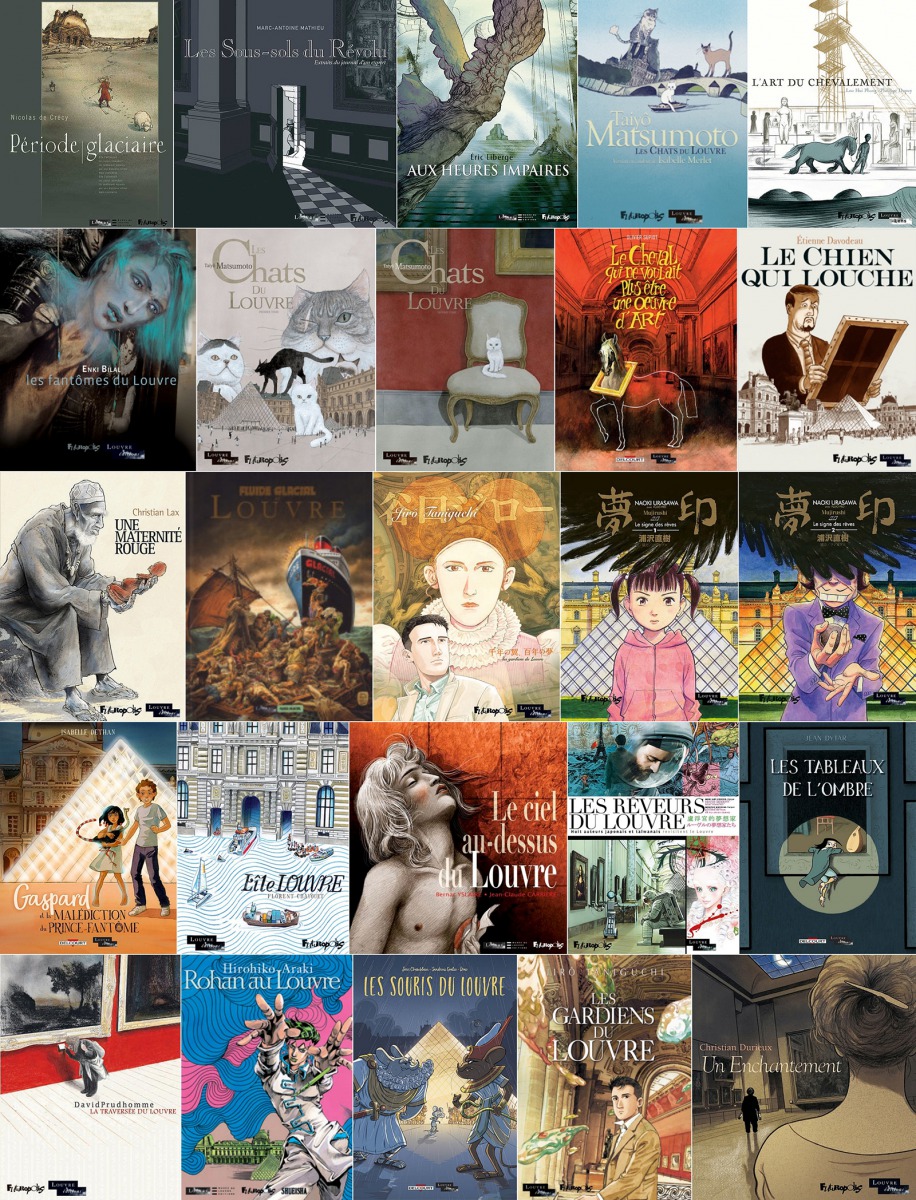

漫畫是否能稱為藝術?這是歐美藝術界近20年來反覆討論的話題,也是鄭問作品在故宮展出時,台灣各界議論的重點。這些討論與法國羅浮宮自2003年起推動的「當羅浮宮遇見漫畫」(BD Louvre)有深切的關係。

羅浮宮計畫的策展人法布里斯.德瓦(Fabrice Douar)曾表示:「漫畫替博物館建構意想不到的形象,博物館則接納漫畫,為它正名,但並非收編、分類、歸檔『博物館藏品』,而是進一步與漫畫開啟對話,產生各種交流,探測我們所處的時代脈動。」

這段話明示了漫畫和博物館的互動關係:漫畫可以為身為藝術殿堂卻參觀人數日減的博物館帶來新的動能與觀點;博物館則以其學術性和權威性,藉由策展和論述為漫畫建立應得的藝術高度。

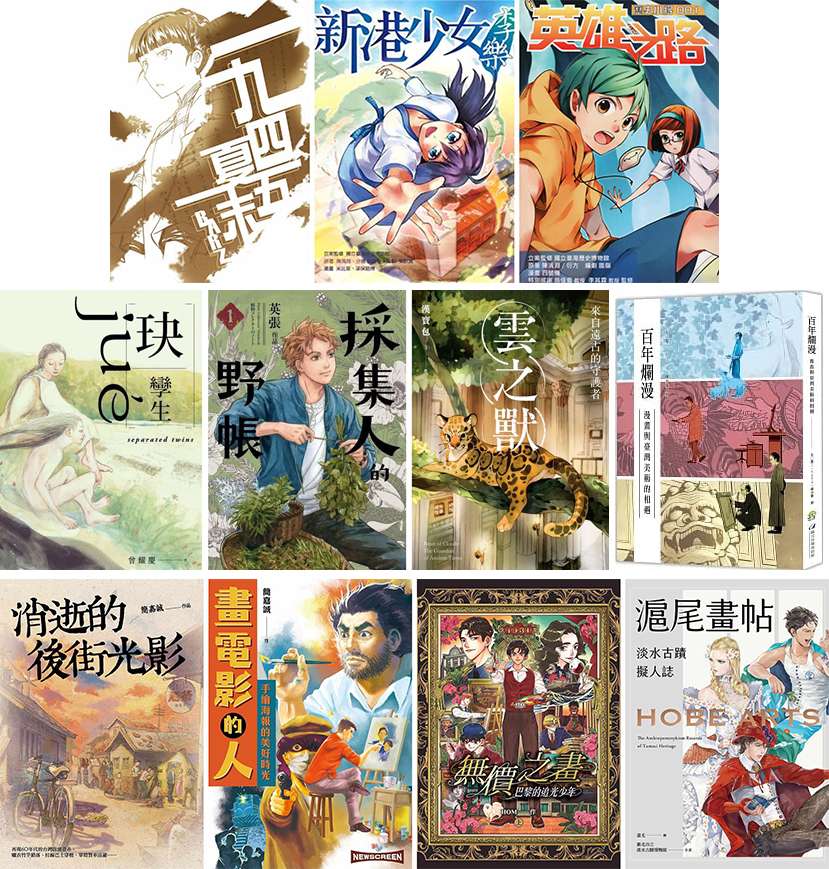

近年,台灣也出版了不少由博物館或公家單位與漫畫家合作的作品,如羅浮宮與台灣漫畫家合作的《羅浮7夢:台灣漫畫家的奇幻之旅》(2015),國立臺灣歷史博物館推出的《一九四五夏末》(2011)、《新港少女李樂》(2014)、《歷史小將:英雄之路》(2016),國立臺灣博物館《雲之獸:來自遠古的守護者》(2020),國立台灣美術館《百年爛漫:漫畫與臺灣美術的相遇》(2020)、《無價之畫:巴黎的追光少年》(2021),國家電影及視聽文化中心《消逝的後街光影》(2019)、《畫電影的人:手繪電影的美好時光》(2021),國立臺灣史前文化博物館《玦:孿生》(2021),台北植物園《採集人的野帳》(2021),淡水古蹟博物館《滬尾畫帖:淡水古蹟擬人誌》(2021)等。

從合作內容來看,羅浮宮與漫畫家合作時著重在策展面向,而國內各家博物館與漫畫家的合作,則花費許多苦心在知識轉化與歷史背景的鋪陳上。這是很難迴避的現狀,臺史博刊物編輯陳涵郁曾以歷史漫畫為框架,解釋此現象:「在台灣推動歷史漫畫,因為讀者對本土歷史較不熟悉,有如缺乏對『原作』的先備知識,直接閱讀二次創作。因此,帶有學習目的的歷史漫畫,製作上必須先鋪陳更多『原本的歷史』。」

台灣針對不同領域、不同年代進行考察、田調和口述歷史訪談行動,是最近十數年間才興起,讀者普遍對台灣各層面的歷史根源認識有限,因此,涉及到舊時文化的漫畫作品,經常必須承擔在內容鋪陳「歷史原貌」的功能。

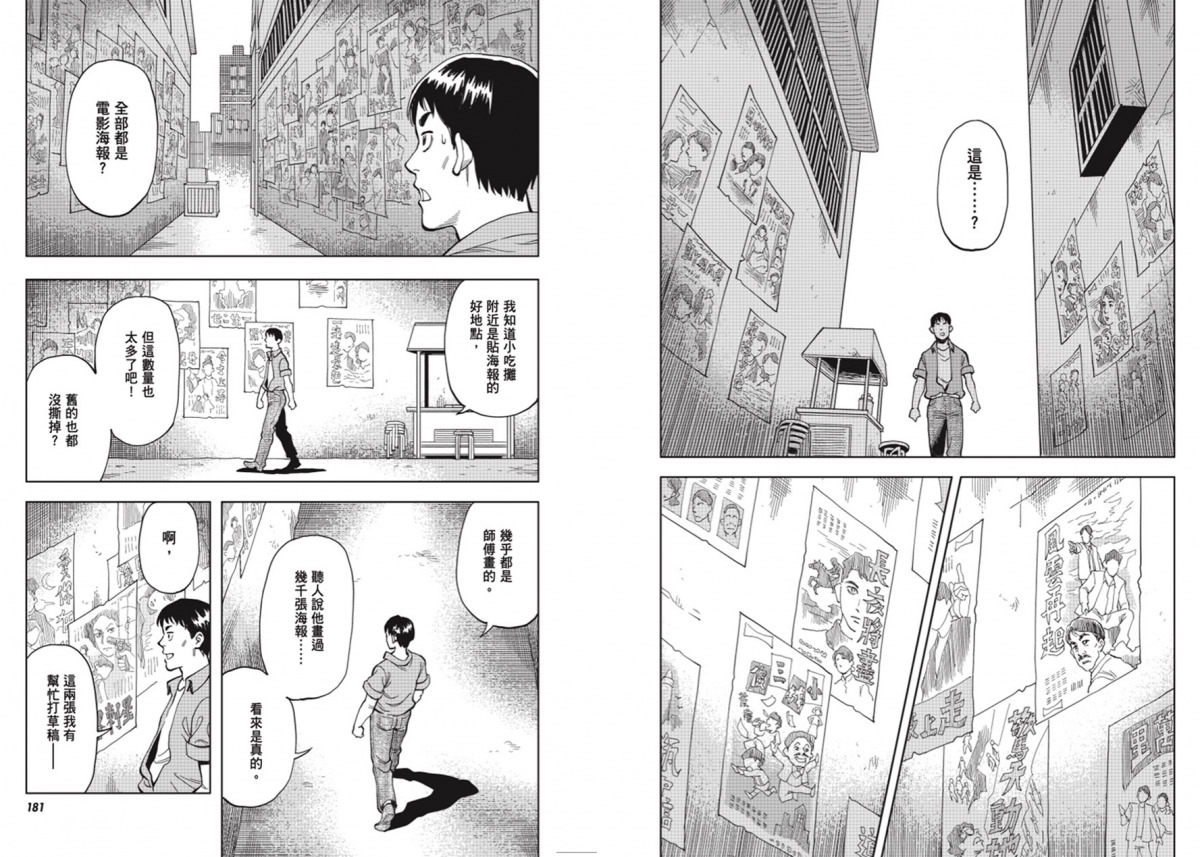

曾與影視聽中心合作《消逝的後街光影》、《畫電影的人》的漫畫家簡嘉誠,受訪時也提到同樣的難題。譬如創作《消逝的後街光影》時,雖然計畫一開始是希望談「老膠卷的修復」,但問題是,讀者其實普遍不瞭解為什麼要修復老膠卷?老膠卷有什麼重要性?

「如果讀者不能了解台語片曾經存在的年代,無法對台語電影產生聯結的情感,那這些老膠卷對他們是沒有什麼意義的,自然也不會在乎是否要修復。所以故事裡必須先讓讀者了解『1960年代台語片的黃金時期是什麼樣的時代』。」

簡嘉誠說。為了表達老膠卷的重要性,漫畫中必須先重建1960年代台語片的黃金時期,「這就是個大工程了,」簡嘉誠回顧:「我必須大量收集當時的電影知識,從攝影到打光、印片、軌道等等,有了這些資料,才能讓我知道當時的電影人遇到了什麼困難?後製成本占多少?預算為何不夠?……藉由這些資料,呈現主角們在那個資源不足的年代奮力拍電影的身影。希望能讓讀者感受到他們的熱情,進而了解到老膠卷的修復跟重映的稀有與珍貴。」

▇跨界尋找突破點:不同專業、不同內容形式、不同社群串聯

這樣的挑戰,也成為促成多方合作的契機。已出版系列歷史主題漫畫的蓋亞出版總編輯李亞倫簡述其間的分工:博物館提供館藏資料與內容監修,漫畫家負責消化資料及創作,出版社則協助漫畫家取材、討論故事提案、內容調整、分鏡與完稿建議、印製出版等,扮演博物館、漫畫家與讀者間的橋梁,「最大的好處是整合共享資源,目標除了活化文史資料與博物館館藏,也希望能突破彼此原本的同溫層。」

李亞倫表示,讓館藏成為漫畫內容,能幫助博物館的品牌年輕化、多元化。對出版社來說,博物館支應漫畫家稿費,讓出版方更有資源專注於推展原創,「我們更期待,原本不看漫畫的讀者,因為看到博物館而接觸漫畫;也希望不進博物館的觀眾,因為讀了漫畫而想參觀博物館,一睹漫畫主角的本尊。」

「與博物館合作漫畫,等同於宣告漫畫是一門可被閱讀的藝術,帶動漫畫家這個職業受到重視與尊敬。」這是李亞倫認為最珍貴之處,他以漢寶包《雲之獸》為例,本作出版後,國立臺灣博物館為此舉辦漫畫特展,並於館內展出手稿,「這些改變,都會潛移默化大眾對於漫畫的觀感,對漫畫家也能產生激勵作用。」他如此強調。

相較於被視為「保存過去」的儲存所,近年來,世界各地的博物館都在尋找新的定位,「如何積極參與當代社會」的討論成為顯學,所有能帶來改變和跨界的形式,都在博物館的考量範圍。臺博館教育推廣組組長黃星達表示:「漫畫,一直是我們想要跨界的選項之一。」這個籌謀多年的想法,終於在文化部前瞻計畫「新媒體跨平台內容產製計畫」的支持下具體誕生。

影視聽中心也提到,當初之所以與蓋亞合作,原因之一是蓋亞曾將影視作品轉為漫畫(「植劇場」的經驗),其跨媒材的創作經驗,對影視聽中心試圖經營IP的目標很有幫助。影視聽中心董事長藍祖蔚進一步解釋:「中心有非常多的影片,這是我們最大的資產,這些影片應該透過不同的整理、介紹來加以推廣。文字論述是一種方式,漫畫創作也是一種方式,它是跟年輕人溝通的最好的工具。」

各方理念契合,但是否找到適合的漫畫家將抽象概念及文字資料轉化為視覺呈現,是後續合作能否順暢的重要關鍵。李亞倫表示,「(漫畫家)一來要對該題材有興趣,二來要讀得下資料,至少要符合這兩個方向,才能進一步展開企畫。」他認為,編輯位居溝通的角色,最大的挑戰是整合趣味和知識,「漫畫家一定會有自己想畫的東西,博物館也會有想要傳達的東西。瞭解雙方所長,從中作出判斷與取捨,編輯的角色就很重要了。」

▇魔鬼藏在細節裡:知識的正確性,是文化商品開發的重要環節

在博物館、出版社與漫畫家三方的合作模式中,博物館負責的背景資料及專業指導,執行手法非常多樣,書面資料、帶漫畫家考察場景,或者進行田野拜訪,都是重要的方式。

影視聽中心表示,由於影像的保存與修復確實有專業門檻,所以除了提供漫畫家書面檔案如訪談資料、報導、文宣書籍、適合觀賞的修復作品等素材之外,也會介紹他聽相關講座、訪問蒐集電影膠捲的過程、參觀片庫等。

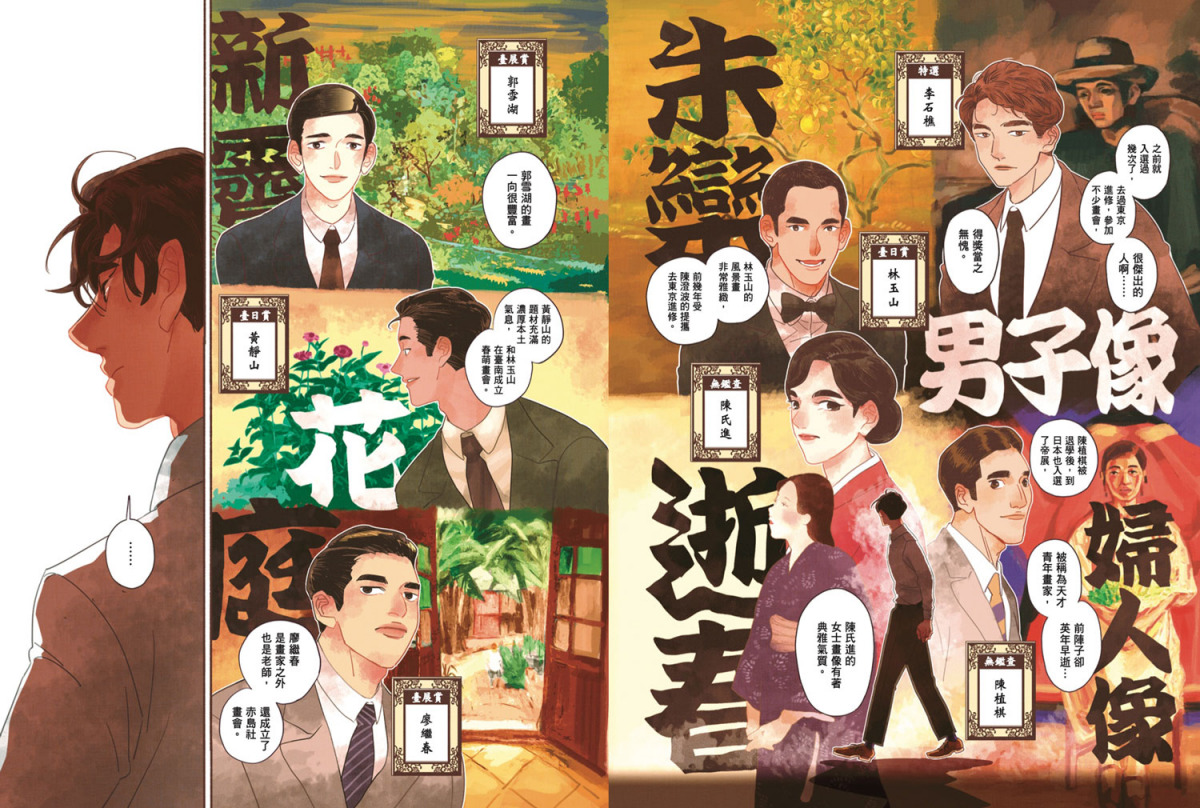

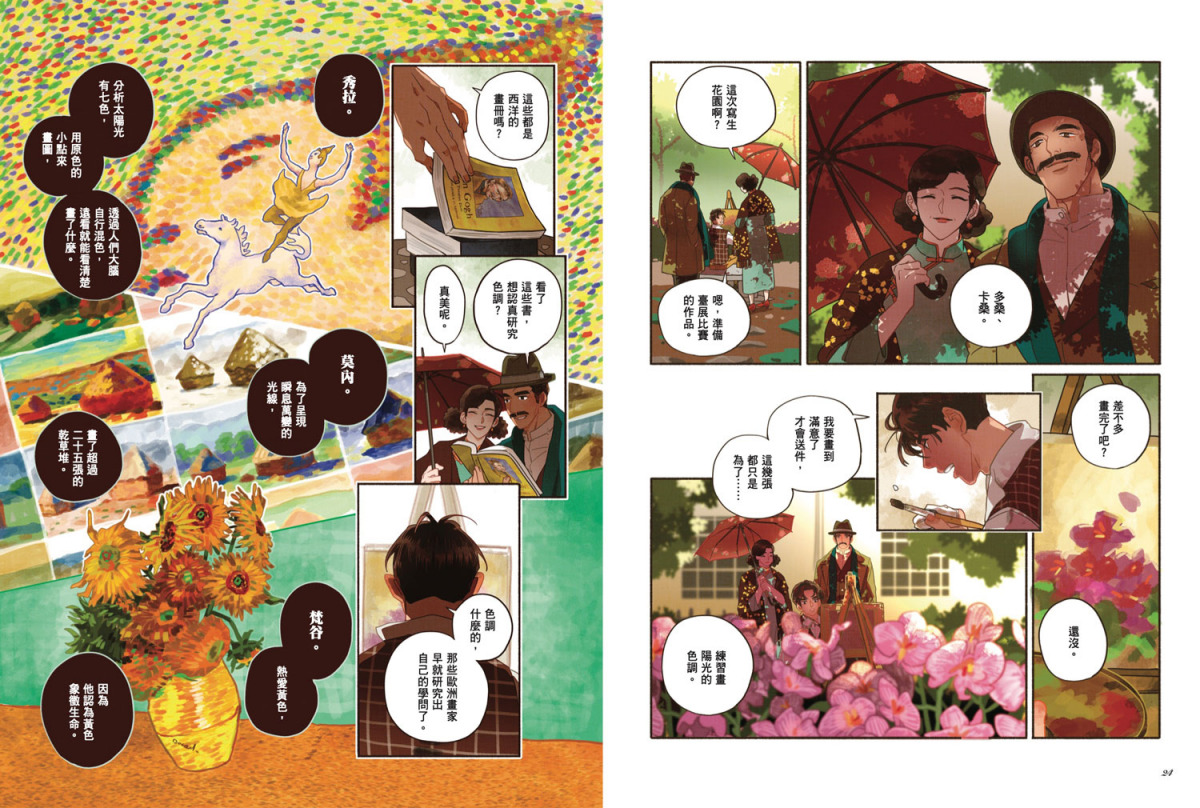

而與國美館合作《無價之畫》的漫畫家HOM則提到,創作前她習慣先建立場景資料庫,比如捷運、咖啡廳都會有相關資料夾。但在創作這部作品時,她發現相關資料很少,包括當時台灣的街景、港口等,光是找尋這些素材就要花費許多時間。「感謝當時的CCC編輯賴國峰、蓋亞編輯李明潔幫我找了很多資料。印象最深的是,我們拜訪了楊三郎美術館館長、楊三郎公子楊星朗先生,他不遺餘力提供資料給我們,有些很罕見,像楊三郎搭船去法國的船票、到羅浮宮寫生的證明,也參觀了楊三郎的畫室。他們都在取材上幫了我很大的忙。」

翻開《無價之畫》的版權頁,還可以發現史學家李欽賢出現在審查委員之列,美術史顧問則是臺師大美術系教授兼系主任白適銘。這部作品是在多方協助和專家的反覆監修下完成的。

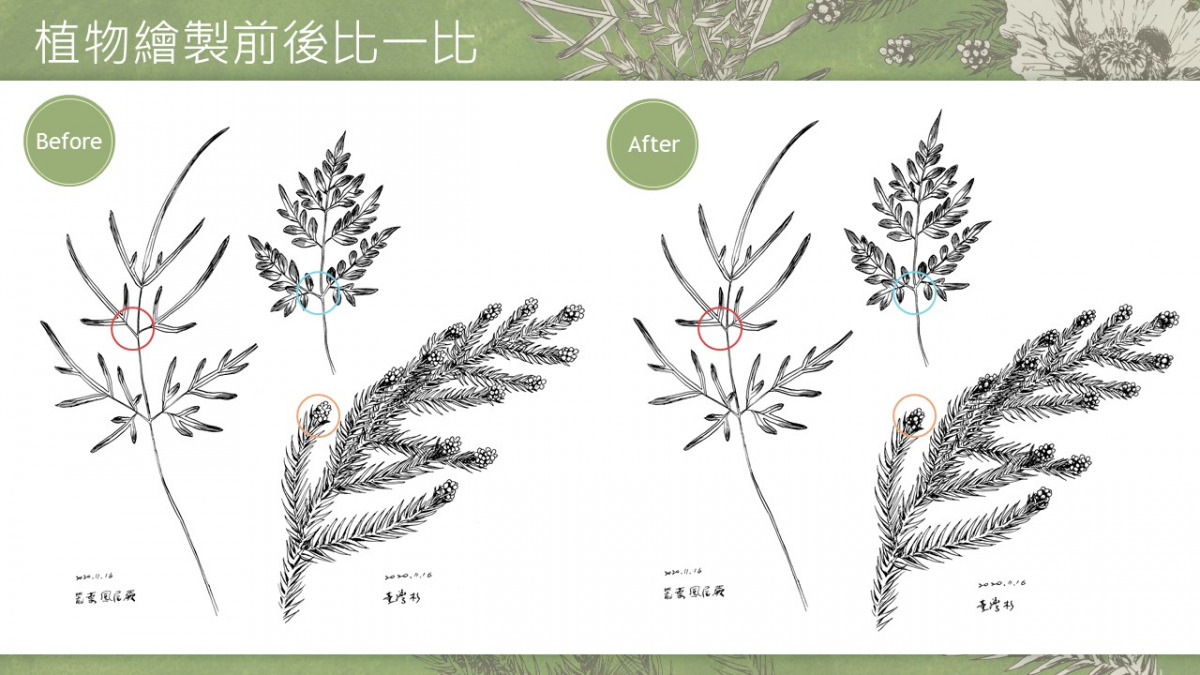

另一部高難度的作品,是台北植物園和漫畫家英張合作的《採集人的野帳》。林試所組長董景生在新書發表會時曾表示:「我們也沒想到這部漫畫會讓植物園的同仁這麼辛苦。因為挑選了植物之後,必須進行歷史判斷,才能確認作品裡面涉及的植物在當時是否已經『被發現』,才能斷定能不能放入漫畫裡。這中間需要調出植物園大量的歷史資料來考證。」

所幸,台北植物園確實是這方面的權威,這部漫畫背景設定在大正時期的台灣,那是全台植物大發現的時代,幾乎重要的植物都是在這個時期被採集,台北植物園的腊葉館是當時第一座植物標本館,也是台灣植物的資料庫。出現在《採集人的野帳》裡的植物,除了必須先確認在那個時代是否已經被發現之外,還要考究該植物在當時的名字、稱呼。雖然是虛擬故事,但這部漫畫的考察完全不馬虎,聚集了多位植物學家,反覆確認。

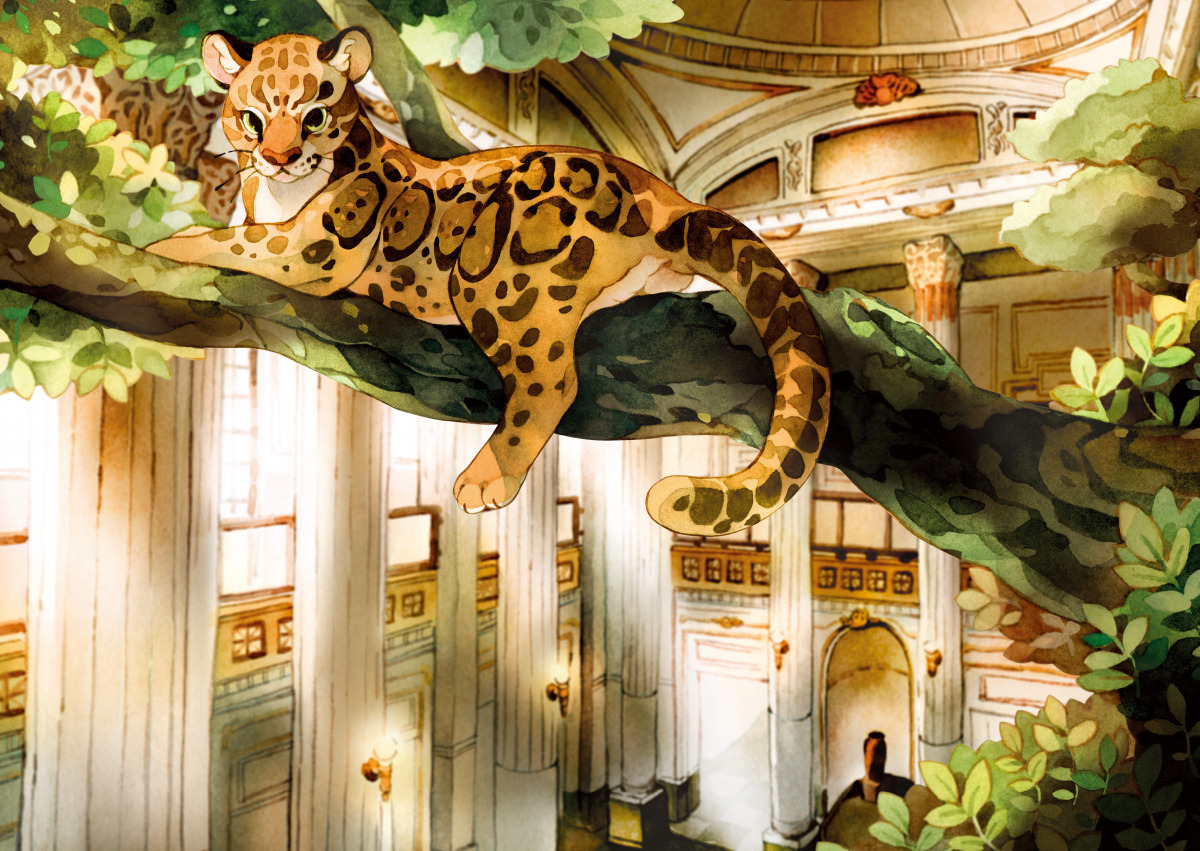

臺博館黃星達也表示,每當《雲之獸》畫稿完成後,至少會有3位專人進行審查,包括他自己與動物學家林俊聰、植物學家許毓純。李亞倫也補充提到,這部作品中許多細節,經過學者專業監修,提出調整方向後,才完成最後大家看到的成果,如臺灣雲豹的毛皮斑點有獨特的樣貌,一不小心畫錯,便會被誤認成不同物種,這也都有賴專業學者把關。

黃星達表示,其實知識面的監修永遠沒有盡頭,然而漫畫本質上並非照片,過於強調正確性,反而會耽誤了漫畫家的創作自由,所以他們後來建議:「強調雲豹的某一部分特徵,其他讓創作者做轉化。」最後的成果,雙方都相當滿意,既凸顯了雲豹的特徵,另一方面也呈現了漫畫的討喜感,是很棒的合作成果。

博物館的初始目動機,在於對館藏的活化,而出版社則希望產出更多優質作品,漫畫家若能有專家的協力,也能更專注在創作上,三方的目的雖不同,卻能回歸到共同對專業的冀求。

▇不僅需要知識正確,更需要賦予場景人文溫度

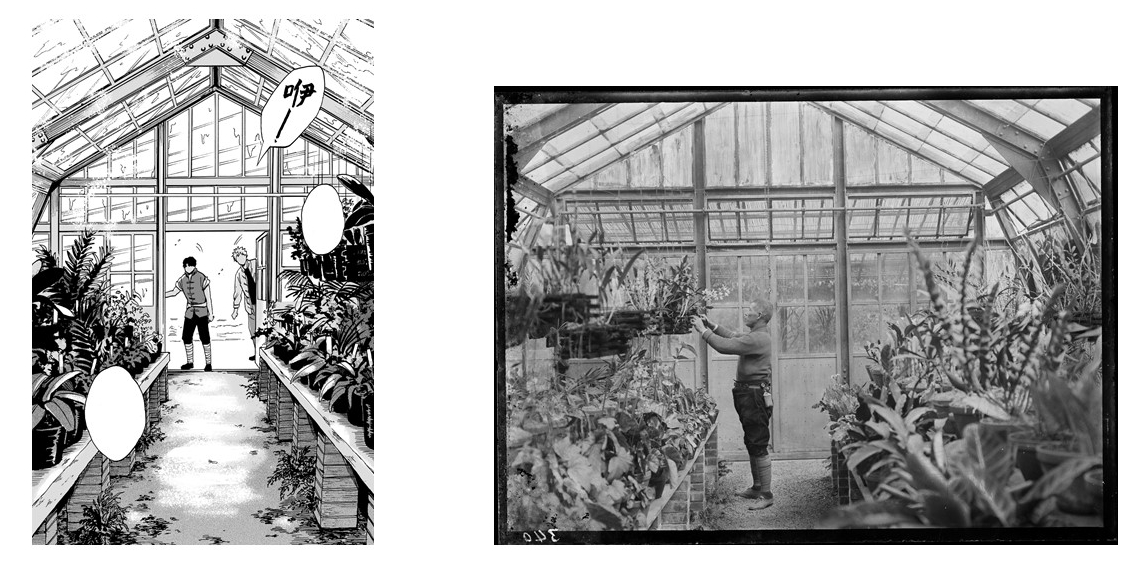

一個好的故事,不能只強調知識的正確性,故事的魅力與畫家的技法也是重要關鍵。林試所組長董景生以溫室為例,說明《採集人的野帳》的秀異(distinction)表現。大正時期的台北植物園曾以溫室種植蘭花。溫室主要盛行於高緯度國家,台灣是亞熱帶,其實並不適合溫室,當時的溫室主要是用於颱風時期可以保護植物。

為了解決台灣過熱的問題,現代技術會透過風扇來為溫室降溫;日本時代則是透過水流,讓植物行蒸散作用,因此當時的溫室非常潮濕。而在漫畫家英張筆下,植物園的溫室水氣氤氳,地上有著水漬的痕跡,董景生稱讚:「讀者們可以看見,英張的漫畫還原時代的時候,是非常有溫度的。」

HOM在研究楊三郎時,留意到畫家相當重視陽光的表現,屬「外光派」畫法,她因此在漫畫中加重光影的效果,以為致敬:「楊三郎先生是一位志在捕捉和呈現光影的畫家,他幾乎都是在室外看著陽光畫圖的,很少在天黑時作畫,所以他的作品大多傾向黃色或暖色系。他畫圖的習慣是,會先在畫布打上一層咖啡色的底,再慢慢把光的感覺疊加上去——這是楊星朗先生告訴我的。」

《無價之畫》的副書名為「巴黎的追光少年」,「追光」兩字不僅隱喻追尋夢想,也暗示了楊三郎畫作的特色。這部漫畫講述年少的楊三郎在生活困頓中,思考並仰望美術殿堂的青春熱情,因此在漫畫形式、意象和精神上,捕捉楊三郎畫作留予世人的溫暖心境。

影視聽中心也分享了《消逝的後街光影》令人印象深刻的畫面。過去因為經費短缺,影視聽中心在不得已的情況下,曾在1991到2017年間租借高溫、高濕的中和自強游泳池看台後方的儲藏空間存放膠卷。

影視聽中心帶簡嘉誠參觀了自強游泳池,漫畫家將這一幕放到故事最後一節,透過角色說出:「想讓你們看一下,曾經象徵著電影保存最艱難的時刻。」台灣電影保存史中,曾以令人心疼的一隅留住過去的記憶,老電影膠卷的修復,也引領讀者展望未來。

▇自然史、城市史、電影史:打造出專屬台灣的故事

細讀《雲之獸》,會發現結構安排相當縝密,故事中包含台灣自然資源史,原住民文化,漢人與日本交流的衝突,還有前後來台的美國博物學家和日本植物學家的情節,更有標本如何製作和博物館館員的加入,透過雲豹和巫女的轉世,接連起一系列的時空轉換。臺博館黃星達表示:「這些剛好對應了臺博館的典藏範圍,有人類學、地質學、動物學跟植物學,故事中的動物和災難,其實都圍繞在臺博館的核心。」

選擇以「雲豹」為故事主軸,主要也是因為,臺博館的雲豹標本典藏從胚胎、幼豹到成豹的序列收藏十分完整,是極為難得及獨特的藏品。黃星達說,「根據姜博仁博士的研究,雲豹在2013、2014年其實已經滅絕了,臺博館希望提醒大家生物的多樣性,《雲之獸》是我們第一部漫畫,希望主角無論是在典藏或自然史上,都是具有高度代表性。」

同樣珍稀的台灣樣貌,也出現在簡嘉誠的作品中。藍祖蔚則認為,簡嘉誠將過去存在的歷史事件,以高度戲劇化的故事手法表現出來,第一冊《消逝的後街光影》彷彿重新爬梳整理後引領讀者入門的台灣電影史,來到《畫電影的人》時,就不只是登堂,而是入室了。

藍祖蔚稱讚漫畫家將電影史上眾多的傳奇和人物做了非常巧妙的結合,「譬如武俠電影當紅時,王羽主演的《獨臂刀王》非常叫座。漫畫《畫電影的人》把獨臂海報畫師跟《獨臂刀王》的傳奇揉合在一起,安插在西門町畫師這個角色身上。將電影故事和人物傳奇做結合的表現手法,相當難得!」

藍祖蔚也指出《畫電影的人》還有另一個貢獻是:歷史的再現──不只是電影的歷史再現,同時包括城市的再現。「漫畫把西門町已消失的平交道、引人注目的手繪海報看板等等那個時代與空間的元素,透過畫師的傳奇,驚人地融合台語片影廳、片商,商業利潤等模式,做了非常精采的敘述跟連結。這使得漫畫擁有濃烈的戲劇性,以及與電影遙遙呼應的故事性,達到古今聯合的效果。」

藉由漫畫家的巧思,讀者在閱讀過程中,不知不覺吸收到電影史和城市史的故事,歷史感順利進入新世代的認知中。藍祖蔚也以小莊、阮光民的《天橋上的魔術師》漫畫,和楊雅喆執導的電視影集為例,這些作品都讓70、80年代曾在台北存在過,但現已消失的西門町傳奇故事,與當代讀者產生共鳴。

「透過漫畫、電視、電影的創作,重新召喚出過去的那段美好時光,可以把城市的故事,形塑成薪火相傳的歷史記憶,這個工程就是影視聽中心希望做到的事情。把古典的東西用新的方式促進,這是我們期待的。」藍祖蔚如此表示。

▇專屬藝術家的能力:從冰冷的材料中,重建人存在的樣貌

正如李亞倫指出的,在這類合作案例中,為主題挑選到適合的漫畫家至關重要。藍祖蔚認為,簡嘉誠最令他印象深刻之處,就在於他相當享受「歷史現場的重建」。漫畫家以歷史照片為基礎,提出種種追問,彷彿進行了一場重建工程,勾起曾經走過那個時代的讀者點點滴滴的回憶,也讓沒經歷過那個時代的人充滿好奇。

藍祖蔚提到:「簡嘉誠常來找我聊天,問我記憶中的場景,比如那時候西門町最大的電影公司到底長什麼模樣?裡面的裝潢、設計是什麼樣?這些圖像史,對我們這一代人而言,是非常貼切的紀錄,讓人感謝。」

簡嘉誠也分享他創作過程中最重視的環節:「最基本是必須好懂,讀者看不懂就麻煩了。再來是流暢度,閱讀會不會卡卡的?情緒會被打斷的話就可惜了。再進一步則是,人物情感能不能達到共鳴?讀者能不能被感染情緒?在史料漫畫上,如果還能把知識恰如其分地放進去就更完美了。」

除了重建歷史的功能,漫畫家也藉由自身與故事人物的共感,創造出跨時代的連結。HOM在訪問時提到,她讀完眾多資料後,最常想起的是走出楊三郎博物館時看到的一句話:「我下輩子還想再畫畫。」她將這句話轉化為描繪畫家個性與面對困境的重要基底,「因為我也這麼想,這是很自然而然的事。就是喜歡畫畫啊,不用多做解釋,不需要來龍去脈,就是喜歡做這件事。」

漫畫家最重要的創造力,也表現在從冰冷的材料中,挖掘出人與文化共同存在的痕跡。黃星達提到:「臺灣博物館超過百年了,它承載了非常多現代人沒經歷過,只留下紀錄的材料。我們常常思考、想像以前的時空長什麼樣?那些似乎已消失的情感和記憶跑到哪裡去了?」

《雲之獸》從巫女的預知能力連結到雲豹、自然環境與人類社會的變遷,透過漫畫把其間的生死存亡、景物遞嬗畫出來了,「完完全全延伸到我們自己生命的過程,跟博物館留下的史料產生更深的連結跟記憶,這是我們非常非常感動的。」

▇如何有「長線」的布局,是下一步的關鍵

翻開博物館系列漫畫,不難發現其共通處在於,開發過程中都投注了相當多專業精力在考證與監修上。最後的作品無論在人物設定、知識正確性或劇情安排各方面,都已通過多重確證。未來當這些作品有機會進行更多元的延伸開發,譬如周邊商品、影視改編時,無論在製作或行銷成本上都能省下不少人力物力。

簡嘉誠表示,除了原稿展、講座之外,或許可以挑選精彩段落做成有聲書,或擷取畫面做成投影片段,提供博物館展示,或者也可以考慮動畫或真人化的短劇形式。此外他也提到,若博物館願意在大書店協助設立特展,讓更多人意識到這個由博物館認證的漫畫,也許能讓更多人有意願購買。

HOM則對於講求快速變現的市場現況表示擔憂,「短打強調作品話題,但是長線的重點在於產業。要把人流聚集過來,才是最好的方式。」她認為具體的做法,應該要投資讓更多漫畫出現,累積閱讀的人流,才有機會慢慢把IP做大。唯有將市場擴大,才能真正拓展活動的效益,「永續經營」才是關鍵。

李亞倫也指出,其實業界都知道,原創漫畫的成本高、製作曠日廢時,且市場性仍遠不及翻譯漫畫,但文化的養成不是一天兩天、也不是一年兩年的,而是需要長時間培養,細細灌溉。近十年來,臺漫看似迎來黃金期,許多新銳創作者出現、作品風格也非常多元,但從產業的角度來看,這樣的量仍遠遠不夠支撐起「臺漫市場」。想要創造市場,就必須先要有「量」。

博物館與漫畫家的合作,雖然為漫畫創造出良好的品質,但也因為質精而數量稀少。李亞倫強調,文化養成真的需要時間,現在大家有點太急了,急著想看到成果,急著出現大賣的作品,急著想改編影視、遊戲等。「我常被問,什麼是臺漫?這也是問題所在。什麼是台漫?台漫正在養成中,在這個百花齊放的時刻,會長出自己的模樣,但真的需要時間。」●

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌/文字:吳致良/責任編輯:周月英、陳愷昀/視覺:林鈺馨

閱讀隨身聽S5EP3》身心科醫師姜學斌+作家顏訥/在疫情中用閱讀好好愛自己(抱)

你有多久沒有好好愛自己呢?特別在大疫之年,我們應該更注重精神層面的健康,本集閱讀隨身聽邀請到身心科醫師姜學斌與作家顏訥,一起聊疫情對生活的影響,以及閱讀如何教我們「認敗」,面對這不容易的疫情,如何在閱讀中,找到充電、想像與修復的可能。

【精彩內容摘錄】

➤好像很忙碌,卻又很無力,疫情中的集體感受

姜學斌:「研究發現,COVID-19的病毒,可以經由鼻子的神經進入大腦,它可能導致Brain Fog,好像腦袋中有霧,出現混亂的狀態。這也是為什麼我們常會提到很多患者可能出現一些精神或神經方面的疾病。不過,我想今天的重點其實是第二個部分:可能我們並沒有得病,但是身陷在疫情中,仍會出現不舒服的狀況。像美國CDC每年都會監控不同疾病的盛行率,他們發現在去年(2020)疫情爆發後,4月到6月時精神科的診斷,跟前一年疫情沒爆發時相較,即使是沒有染疫,只是身陷在疫情風暴的環境中,在焦慮、憂鬱的部分,盛行率也比原本的狀況高了2到3倍左右。」

➤書,創作者是辨識失敗的遺跡

顏訥:「閱讀本來就是個動態的過程,讀社群媒體上的字也是一種閱讀。我個人在疫情期間選擇讀紙本書,是因為寫作者在一種『我要把我的字印在紙本書上』的創作意識中寫作,它是某一種規格,而且會拖緩閱讀進度、沒有辦法超連結連出去。在這種狀態下,寫作者會比較大膽地去設下各種障礙,去挑戰讀者如何認知世界:如果不那麼快,不立刻下判斷的話,能不能給自己一些空隙,重新想像是不是有別條路可以走?這是我自己會選擇讀紙本書的原因。」

➤與悲傷的時差

顏訥:「如果寫作有一點用處的話,那就是因為那條路來回走很多次,所以每次走的姿勢會不太一樣,因為創作者要去描述走過的那條路徑,因此認真、嚴肅地觀察同樣路徑中細微的差異。如果寫作能夠體現於情緒,為悲傷的人們爭取到一點什麼的話,我想,那是『與悲傷的時差』吧。我直覺想到的是無論如何一定要談的這本書:比爾.海耶斯的《不眠之城:奧立佛.薩克斯與我的紐約歲月》……」

➤來賓簡介

➤聚焦疫情,延伸閱讀

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量