話題》根深蒂固的性歧視,孳生以性暴力騷擾女性的「紓壓」方式:從《痴漢心理學》談起

「今天的判決雖令事件告一段落,但勝訴並不代表我所受的傷害就此消失。」

──伊藤詩織(日本MeToo案件第一人)

2018年底,由「DMM.R18」改名為「FANZA」的日本最大成人影片串流平台,根據3.5億人次的訪問用戶調查,公布了一份完整的數據報告,其中有許多叫人跌破眼鏡的結果。譬如FANZA的總用戶中,女生佔了3成,而在最喜歡的影片關鍵字搜索中,女性熱蒐的排行前三位是「陰蒂」、「痴漢」與「蕾絲邊」……引起鄉民與媒體人的熱烈討論。

有兩性專家指出,G點及陰蒂畢竟是最重要的敏感帶,但床笫上被要求服從、被動的日本女性,無法理所當然地開口要求男性為她們口交,長年以來的社會禮俗也束縛她們大方表達敏感部位的需求,因此只能在自慰時尋找「陰蒂」影片搭配想像。

事實上,在日本近年興起的「女性向」AV與風俗店中,針對「陰蒂」的服務都被列入重要的項目。至於「蕾絲邊」的選項也不意外,女女戀的性需求也是在現實中較難尋找到同好而滿足的。

然而,在男性用戶排名第五的「痴漢」主題,明顯是侵犯女性的行為,竟然對女性用戶來說有著第二高的吸引力?報告一出,果不其然各大論壇吵成一片,雖然有不少鄉民質疑數據造假,但更多的是「女性和男性都一樣變態嘛!」、「所以說日本這麼多痴漢事件就是願打願挨!」、「搜尋統計顯示了女性自己也是痴漢預備軍!」就連女性專欄作家ミクニシオリ都忍不住表達「原來有許多女生是憧憬被痴漢猥褻的啊……」如此讓人徹底傻眼的糟糕言論。想到此後或許會衍生出更多的痴漢實行犯,便令人不寒而慄。

█什麼是痴漢案件?

《痴漢心理學》書中的定義如下:「以手或身體的一部分強迫接觸,或緊緊黏著對象的衣服或身體的行為。」包含強姦、強制猥褻罪,都是性犯罪的一種。以最嚴重的強姦案件來計算,美國平均每年有多達8.4萬件;若看2017年的數字,「性平先進國」丹麥有超過2萬件強姦案,而日本強姦案件據統計「只」有1109件,相較下的確是看起來治安良好的國家。

但事實上呢?列為「違反迷惑防止條例」的痴漢犯罪,光是在東京都內的統計便有1750件,比起都內的強姦罪數高上10倍,更別提還有更多是未能成案的黑數了。而我們可以發現,「痴漢事件」是日本社會發展出來的特有犯罪型態,有外國人是來日本工作後跟著學習成為痴漢、甚至有人因為想成為痴漢而跑來日本,這是整個社會結構與種族歧視風氣培育出來的巨惡。

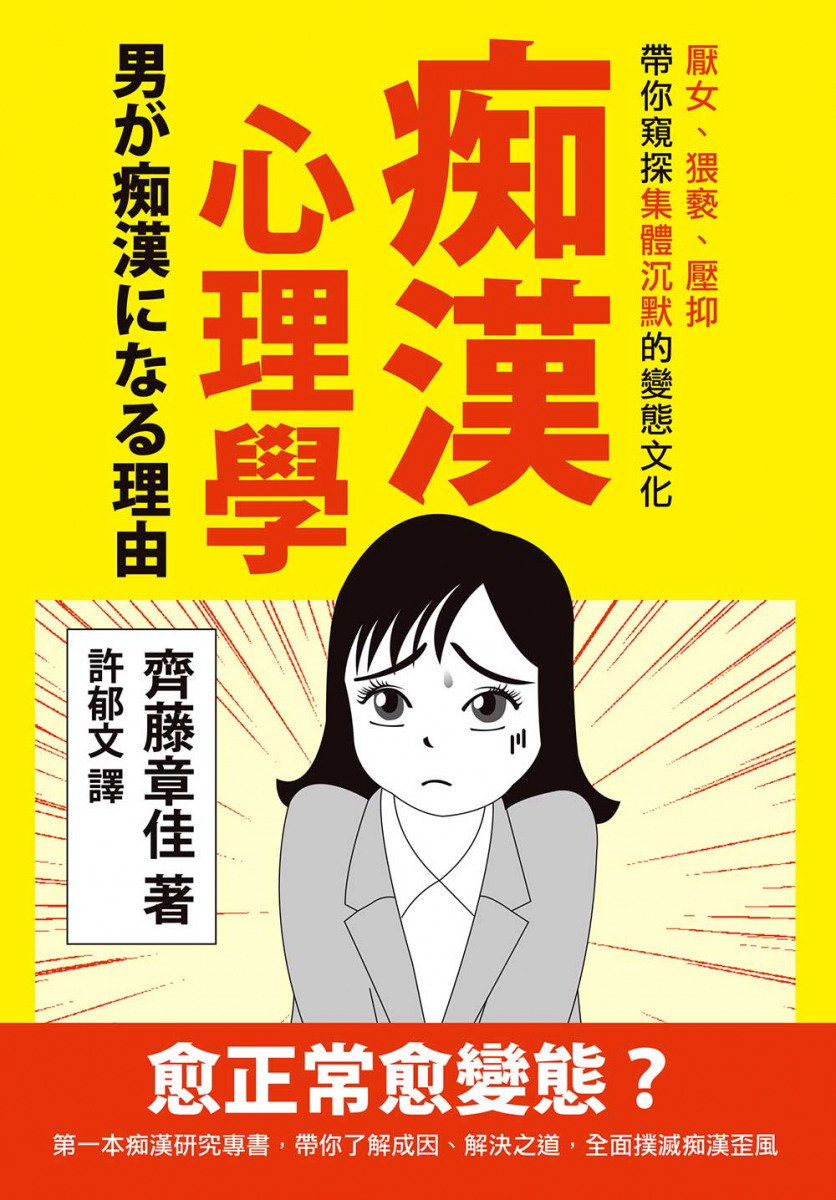

《痴漢心理學》是一本分析痴漢的專著。痴漢是性慾旺盛的邋遢醜男?只對穿著暴露的美女下手?被抓到後送進監獄就會改過自新?長年研究、規劃痴漢治療的精神保健福祉士齊藤章佳,顛覆你我的刻版認知,踏出正確認識與撲滅痴漢的一大步。

根據統計,日本的痴漢案件有超過52%發生在電車上,另外有19%集中在車站內。女性光是搭車上班或上學就可能被陌生男人觸摸私處,許多人從此因害怕外出而被迫成為繭居族。

發達的鐵道與電車是日本人引以為傲的「血管」,新宿車站被金氏世界紀錄認定為全球乘客最多的車站。但都會地區過於擁擠的上下班電車早成為社會問題,如小池百合子2016年競選東京都知事時便提出「解決電車過於滿載」的政見。所有人「肌膚相親」擠在一起的車廂化身為超現實空間,每個人成為「匿名的透明人」,彼此都不知道、也看不見對方是誰,此時容易模糊人與人之間的相處界線,而混亂不堪的場所更方便痴漢趁亂逃逸,也因此日本「準時又多班次的電車」成為孳生出痴漢犯罪的溫床。

█痴漢行為的觸發點:壓力

那麼,在這種環境下執行變態行為的痴漢是怎麼樣的一群人呢?齊藤章佳很驚訝地透過實際治療的案例,告訴我們痴漢不是凶狠的黑道分子、更不是性慾異常的強暴犯,而是再普通不過的一般男性。他們超過一半是大學/研究所畢業的高學歷上班族,平常認真上班與照顧家庭,有平凡的父母、妻子與小孩;外表正經或有點弱不禁風,在被捕後往往令周遭異口同聲「沒想到他會做這種事」。

的確,這種「不起眼的路人」成為讓女性放鬆戒備的利器。然而關鍵在於:這麼多平凡的上班族裡,為什麼這些人會淪為痴漢?犯案的契機(觸發點)以及持續下去不收手的理由又是什麼?與「破案神探」約翰.道格拉斯(John Douglas)在FBI殺人魔研究中所做出的結論是一樣的,那就是「壓力源」導致的觸發點。

大多數痴漢是因為巧合而開啟了「開關」,就此踏上不歸路,也因為這是排解壓力的方法,所以跟夫妻缺乏性生活、性慾難以排解之類的問題一點關係都沒有。在過往的犯罪心理學研究中,可以發現人性的劣根是很接近的:無法排解的現實壓力,往往使人採取極端的發洩手段。殺人魔與痴漢在社會生活的受挫,讓他們對體力居於弱勢的女性施展暴力,滿足他們喪失的優越感。

他們更善用「認知扭曲」的觀點將犯法行為合理化,將受害者「非人化」。許多殺人犯會用衣物蓋住受害者、或刻意毀損屍體,減少屍體看起來「像個人類」的狀態,以降低內心的罪惡感。痴漢也從來不將受害女性視為同胞,抱持「摸一下又不會少塊肉」、「有些女性被摸也不反抗代表她們喜歡」等心態,在電車裡具備高度「匿名性」的環境,背對著「看不見臉,因此不把她當人看」的女性下手。

政治社會學者堀內進之介曾以超市偷竊的主婦慣犯與痴漢做對比:主婦與上班族都背負著長時間認真工作的壓力,在擁擠的超市/電車上,他們終於能夠擺脫平常的角色,以利己主義的方式做點違法亂紀的行動。曾有被捕的主婦表示,只有在超市才是讓她可以卸下責任自由呼吸的場所。

這與網路上匿名發言所導致的超尺度霸凌、公審(如木村花事件)等悲劇亦有相當類似的心理。看似壓抑又高道德標準的日本風氣,在匿名化的環境裡,反倒引發更多惡質的報復犯罪。

這種長年累積的發洩習慣,更逐漸養成痴漢難以矯正的價值觀。齊藤表示讓他與診所夥伴們最震驚的是,有超過半數以上的痴漢已經將犯案視為「生存意義」,而不是「興趣」。他們從早上到睡前,無時無刻不在思考犯案這件事,企圖犯案的衝動一直存在。他們會用心地做好一切事前準備,也會在腦海裡不斷模擬犯案過程,再透過可能被逮的驚險感滿足欲望。

這也解釋了為什麼根據日本犯罪白皮書統計,痴漢有相關前科、或是再犯的比例都遠遠高於其他種性犯罪。痴漢們不是笨蛋,有念書的他們都很清楚被逮捕後就面臨「社會性死亡」,會讓家人也跟著陷入地獄,但他們還是不肯罷手,所以再犯頻仍。齊藤指出,痴漢的真相是一種「宛如強迫症,無法控制行動的性成癮症患者」。

█回歸正常社會運作的可能

如同賭博、酒精、藥物等常見的成癮症,賭客與痴漢一開始就背負著「不是得手就是全盤皆輸」的致命風險,腦內會分泌出讓他們有快感的多巴胺,而逐漸養成追求刺激的偏激心理,完全不顧慮到這麼做會導致自己與旁人有什麼下場。

也正因為成癮了,他們無法主動停手,即便被逮捕後對警方表示感謝:「總算有人能夠阻止我了……」但出來後照樣會再犯,因為「性成癮症這種疾病」根本沒有被正確的治癒。也因此,齊藤所屬的成癮症治療機構持續在宣導這個概念,鼓勵痴漢就醫,更提醒痴漢不能有「既然是生病就怪不得我了」如此卸責藉口,想要康復必須徹底矯正扭曲的觀念,學習真正的「反省」與「同理心」。

比起精神變態而言,痴漢仍有回歸正常社會運作的可能,在齊藤的訪談中,這些痴漢往往對自己下手的被害者無感(因為把對方非人化),但若發現換成是自己的妻子或女兒受害便會憤恨地想要教訓其他痴漢,他們是清楚保有是非對錯概念的常人。

然而台灣的捷運與韓國的地鐵在尖峰時刻同樣人滿為患,台男與韓男同樣會有生活壓力,為什麼日本痴漢的比例卻遠高於台韓?顯然單純以電車的空間特性與日常的壓力為日男開脫是說不通的!齊藤沉痛地說明,真正的根源來自「社會上根深蒂固的性歧視」。

█偏斜扭曲的性歧視

日本人除了需要閱讀空氣外,生活中還有許多潛規則,其中男尊女卑便是長久以來的現實。且不說女性在職場普遍地位與薪資較低,從大眾文化就可發覺,譬如喜劇天王志村健的搞笑節目常以調戲女體與外貌為樂,甚至不久前還爆出東京奧運創意總監提出要藝人渡邊直美打扮成豬出場的醜聞。

身為性產業無比發達的「情色大國」,從題材五花八門的成人影片到風俗店獵奇玩法樣樣俱備,讓日本男性普遍認定「女性必須接受男性的性需求」,像家庭內的妻子便很難有拒絕丈夫行房的權利。因為這是所有人都認為理所當然的「常識」,每個人都被這樣教導,所以扭曲的認知才會如此難以矯正,痴漢也順理成章地藉由「性傷害」支配女性滿足一己私欲。在受害者統計中,未成年的國中與高中女孩受害人數壓倒性地居多,因為痴漢們說「制服」就是服從的象徵,這便是深藏於日本民族性內深不可測的黑暗。

創刊於大正時代的女性雜誌《婦人公論》在近期一篇報導中指出,2019年5月,一支女高中生在東京赤羽站追逐痴漢的影片引起了輿論批判,因為在過程中,周遭的無數大人除了側錄外,沒有半個人對女孩伸出援手幫忙、至少協助攔下癡漢──漫畫家田房永子更在受訪時坦承,自己從小學四年級到20歲持續遭受著癡漢的騷擾。日本人對癡漢惡行是如此習以為常、縱容旁觀,也難怪身為先進大國,卻被英國等外國在標示上「性犯罪危險」的旅遊警示。生在日本的女性,距離性別平等的那一天,還要等待相當漫長的時間吧。

最後,回到「FANZA」網站的統計探討。曾擔任AV導演與娛樂記者的荒井禎雄提供了專業人士的解讀:很少有女性會因為被陌生人侵犯而愉快,關注痴漢片,真正代表的意義是「女性開始懂得把AV視作一種滿足幻想的途徑。」禁忌的痴漢行為確實更令人興奮,但那不代表現實中想要被騷擾。

荒井舉例,NTR主題的作品人氣也很高,但可沒有男性會希望自己的妻子或女友真的遭遇到這種事!現實生活的性愛,與純粹幻想的色情影片是天差地別的兩回事,而「女性和男性對於虛構作品某些特殊情節的渴望,是沒有區別的。」也誠摯希望這類理智的分析,能夠更廣為人知,停止任何正當化痴漢的藉口。打開這部具備導正價值意義的《痴漢心理學》,裡頭還有太多值得我們凝視的真實。●

|

|

|

作者簡介:齊藤章佳 著有《性依存症の治療》、《性依存症のリアル》、《万引き依存症》、《「小児性愛」という病》、《しくじらない飲み方》、《セックス依存症》等作品,也發表了許多論文。 |

童書書房》日建築師隈研吾團隊打造安徒生博物館,近日開幕,及其他童書藝文短訊

【童書跨界】

▇由日本建築師隈研吾團隊打造的安徒生博物館,於6月底正式開幕。丹麥女王瑪格麗特二世大駕光臨,體驗館內的沉浸式展覽。走進博物館可以看見栩栩如生的安徒生3D投影,還有再現童話世界的各大展區。例如在小美人魚區,參觀者躺在宛如海底岩床的石頭上仰望海面,周遭如夢似幻的燈光打下來,參觀者沉醉在靜謐的海底世界,體會人魚到底是懷抱著什麼心情、一心想浮上岸。

在賣火柴的小女孩展區按下按鈕,逼真的火焰燃起,女孩的故事在火中哀傷上演。其他展覽品如紅絲絨枕頭上的豌豆、黃金鳥籠等重現了《公主與豌豆》、《皇帝和夜鶯》的經典場面。館內有不少告示牌設有繁體中文解說,另有工作坊Ville Vau,讓孩子體驗動手做的樂趣。如果參觀途中視覺疲勞,還能到博物館外的樹林迷宮呼吸新鮮空氣,回頭繼續栽進安徒生的童話世界裡。

▇日本漫畫家津村マミ從2015年開始連載的作品《小太郎一個人生活》(コタローは1人暮らし)改編為日劇。生活懶散的漫畫家狩野家隔壁搬來了一位年僅4歲的男孩佐藤小太郎,他的行為舉止完全不帶孩子氣,剛搬進新公寓就挨家挨戶發放高級面紙、隨身攜帶玩具武士刀、說話口氣模仿電視裡的將軍大人,一舉一動都讓鄰居們留下深刻印象。

後來公寓住戶發覺小太郎家中沒有任何大人,生活大小事都由他自己一手包辦,讓人不禁納悶,4歲小孩哪來的生活費?他的父母又在哪裡呢?直到有一天某住戶看到新聞,發現乏人照料的受虐兒會吃衛生紙充飢,聯想到小太郎對面紙的堅持,才拼湊出小太郎的身世⋯⋯

雖然題材沉重,不過津村マミ結合了冷淡的畫風和搞笑的情節,偶爾用定格大特寫讓讀者直擊孩子的孤獨內心,進而慢慢接受事情的真相。日劇的改編在情緒飽滿處將鏡頭拉遠,反而更顯自然有餘韻,且不偏離原作精神。選角方面,由關八的橫山裕演出漫畫家狩野、童星川原瑛都飾演主角,偶爾還能看見演技派演員尾形一生一人分飾房東老夫婦兩個角色。

【名家新作】

▇以首作《海邊的盼望》打響名號的越裔美籍作家Muợn Thị Văn再推感人新作《Wishes》,每一頁都只有一句話,卻完整勾勒出移民的心路歷程。故事主角小女孩隨著家人偷渡逃離家園。在第一頁家人偷偷準備動身時,文字說明「夜晚希望自己變得更安靜」,隨著情節推動,讀者愈能感受到移民離鄉的不捨:小女孩家人打包的時候「背包希望自己裝得更多」,淚別的時候「時鐘希望自己能走慢一些」,上船遇到風災可能無法抵達目的地的時候,原先的不捨轉為堅決,「心希望自己能夠堅強一些」。最後小女孩隨家人抵達航程終點,她說:「我希望,我再也不用說我希望。」書中的文字情感壓抑但直戳淚點,搭配細膩的插圖(圖:Victo Ngai),堪稱令人印象深刻的催淚傑作。

▇曾以《Hello, Universe》、《We Dream of Space》榮獲紐伯瑞獎的菲裔美籍作家Erin Entrada Kelly「微」跨界,為自己的新小說《Maybe Maybe Marisol Rainey》繪製插圖。故事主角Marisol是個8歲小女孩,她看到任何小事都能發揮想像力:看到太空就覺得「也許有一天我會當太空人」,逛街發現寵物店,她納悶「為什麼家裡的弟弟沒辦法擺到櫥窗裡給別人領養呢?」個性樂觀的Marisol有一項無法克服的恐懼——從樹上摔下來。這個夏天,她替後院的樹取了名字、編了故事,接下來只剩下爬樹這項任務了。

克服恐懼這個主題說大不大,說小不小,讀者可以從Marisol努力的過程想起自己小時候的模樣,從她的發言和觀察得到樂趣。作者童趣的插圖風格替全書增添風味,打開這本書宛如重讀童年暑假日記,帶來單純而回味無窮的感受。

▇曾獲艾美獎的美國記者Anna Crowley Redding近年來轉往童書寫作,發揮記者抽絲剝繭的精神,搭配淺顯易懂的文字為孩子寫作科普書籍,切入角度不同以往。她在新繪本《The Gravity Tree: The True Story of a Tree That Inspired the World》中,跳脫以科學家為主的描寫方式,從蘋果樹的角度來看牛頓對於物理的發現以及後續貢獻。蘋果樹在激發了牛頓的觀察和想像之後聲名大噪,現在依然矗立在牛頓的家鄉,吸引許多物理學者前來造訪,其中包括愛因斯坦和霍金。它的貢獻不僅限於物理,從英國女王伊莉莎白二世的座車裝飾到國際太空站等都能見到蘋果樹的小分身,從樹上長出來的蘋果也被種植在世界各處。從泥土裡的一顆小種子到發射進入太空,作者表面上是在介紹蘋果樹,仔細想來,也是物理發展與人類文明的互動史。

【時事議題】

▇匈牙利於6月15日推行新規定,學校教材以及目標觀眾18歲以下的電視節目,不得出現LGBT內容,此外只有經過政府許可的個人或團體,才能在校園中進行性教育課程。匈牙利政府主張此法可保護孩童,避免他們性別觀念混淆,新法上路後已經有童書出版社挨罰。由民間團體彩虹家庭基金會(Foundation for Rainbow Families)所翻譯出版的美國童書《Early One Morning》、《Bedtime, Not Playtime!》描繪了男、女同志家庭的一日生活,遭到地方政府罰款825美元(約新台幣2萬3100元)的處分。地方官員表示書上沒有標示警語,說明「故事內容偏離現實」、「和正常的家庭不同」。

匈牙利政府強硬推行新法的態度引發國內外譁然,歐盟反彈甚烈,認為此法等同違反歐盟的價值觀、原則和法律,也代表匈牙利的人權逐漸瓦解,以保護兒童為由歧視性少數。歐盟不排除採取經濟制裁的手段,迫使匈牙利撤回這條新法。

▇曾以《家的別稱》(Other Words for Home)獲得紐伯瑞榮譽獎的潔絲敏.瓦嘉(Jasmine Warga)結合科幻和時事議題,推出新作《The Shape of Thunder》。書中的主角Cora和Quinn是隔壁鄰居,也曾經是彼此最要好的朋友,卻已有一年時間都沒說話,因為就在一年前,Quinn的哥哥持槍闖入校園,導致Cora的姐姐死亡。兩人都面臨失去手足的心痛,但小小年紀也不知道該如何是好。就在Cora 12歲生日那天,她收到Quinn的紙條,表示或許有辦法進行時空旅行,阻止哥哥發動校園槍擊,但執行計畫需要Cora協助⋯⋯半信半疑的Cora和昔日好友合作,一心想製造蟲洞回到過去。

本書處理美國當代的社會議題,讀起來卻不顯得沉重。不擅長面對情緒、討論敏感議題的大小讀者,看到書中的家長和諮商師所給予的溫馨支持,或許也能有所啟發。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量