書評》歷史科幻物語,那不曾存在又似乎具體存在的80年代:評賽門.史塔倫哈格「迴環記憶三部曲」

1982年,來自英國倫敦,以主唱Richard Butler和貝斯手Tim Butler兄弟為主體的樂團The Psychedelic Furs特別移師到美國,錄製第三張專輯《Forever Now》。1977年組成的這支樂團,在全盛期的80年代共發行了6張專輯,〈Love My Way〉是這張專輯裡最知名的一首,迷幻輕快的聲響,充分展現了樂團的魅力和特色,是他們打開美國市場的敲門磚,也為接下來的成功奠下基礎。

聽似輕盈飄逸的歌曲裡,傳達的其實是和所謂世俗價值的對抗。當眼神空洞的人們,要求我們按照其價值和軌道行進,當社會不願接納而只想把人們一一拆散,我們只能起身抵抗,用自己的方式去愛,順著自己意向,走自己的路。(Love my way, it's a new road/I follow where my mind goes)

在曲風的歸類上,The Psychedelic Furs通常會被放置在「新浪潮」(New Wave)這個龐克樂(Punk)的衍生類別。不同於龐克的粗礪帶刺,新浪潮採用更複雜的器樂編排,運用電子合成器,加入更多舞曲般的律動,並勇於投入流行,甚至結合出「合成器流行樂」(Synth Pop)這樣的分支,成為80年代音樂市場的主流之一。

可以誇張地說,若要為歐美的80年代譜上背景音樂的話,一半以上的機率會是廣義的新浪潮。諸如上世紀末電影《婚禮歌手》(The Wedding Singer,1998),或近期Netflix的熱門影集《怪奇物語》系列,都大量採用這類風格的音樂,搭配著復古的畫面,瞬間將人吸入屬於那個年代的時光。

然後,我們在賽門‧史塔倫哈格(Simon Stålenhag)的《電幻國度》扉頁上,看到了〈Love My Way〉的歌詞。閱讀時,耳邊也不自覺產生歌曲的聲響,結合著作者繪製的畫面和書寫的文字,再次被吸入80年代。不同的是,這次迎接我們的,似乎是一個我們緬懷的,卻又與記憶中迥然不同的宇宙。

▇用想像回望過去,抒發從未真正擁有的懷舊情懷

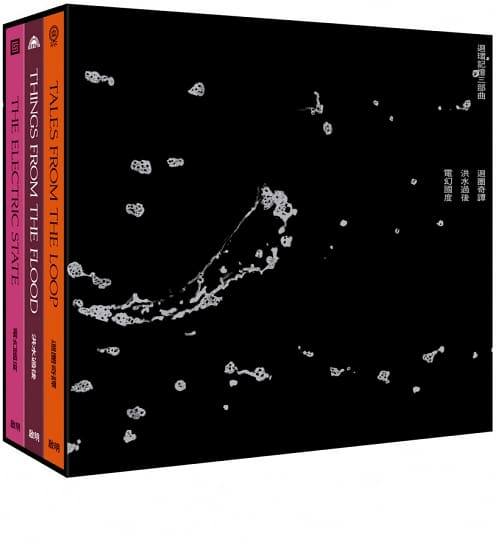

「難以歸類」,或許是對於「迴環記憶三部曲」《迴圈奇譚》、《洪水過後》、《電幻國度》最適切的形容。

「難以歸類」不等於「無法歸類」,這三部作品當然是可以粗略給予界定的。在內容上,三本書隸屬科幻類型,旨在傳達反烏托邦的主題。形式上,則是圖文互文的形式,寫實的繪圖搭配如詩般的文字,兩者相輔相成,交織出作者精心打造的科幻世界。

但如果僅是這樣簡易的概括,實在不能體現「迴環記憶三部曲」的閱讀體驗。

在這座以圖文共構的世界裡,作者不是向遠方的未來眺望,進行幻想,而是用想像回望過去,架空出虛構的歷史。故事的時間軸設定在上世紀的80至90年代,前兩冊的舞台在瑞典鄉間政治所開發的祕密實驗「迴圈」,第三冊則以美國公路為背景,描繪在末日戰爭之後,Sentre公司所開發的神經投射器,主宰著人們的生活。

在確實存在的過去時空中,添入各式各樣的科幻元素,巨大機械、AI機器人、變種的異獸、外星生物……,三部曲以第一人稱回憶的敘述,創造出和現實平行的宇宙。就像是以80年代為背景的小說《少年阿默的祕密日記》系列,遭某種科幻放射線污染,生出奇異的樣貌。

書中的每幅圖像與每段文字看似描繪著似曾相識的時空,卻又完全迥異於既有的現實,既熟悉又陌生,散發出一種不明所以的濃郁懷舊。這股強烈的懷舊情懷,成為三部曲魅力的核心。史塔倫哈格以歷經滄桑的筆觸口吻,塑造出貫通其中的獨特氛圍,像一層薄霧,覆蓋著書裡每一幅畫面和每一段字句。

▇改變過去,生活卻沒有因此變得更好

三部小說裡,不管其中的重要角色是政府或「公司」,都是常見的反烏托邦題材。架空在不久前的過去,也並非科幻小說前所未見的嘗試。然而,一旦賦與懷舊的魔法,卻呈現了不同的風景。

那是探討個人更切身、更內心層次的影響,是感同身受的神入,以扭曲的童年或青少年歲月,向失控的科技與權力提出控訴。過去人們熟悉的日常畫面消失了,取而代之的是更高科技的事物或景像,然而生活卻沒有因此變得更好,反而充滿更多壓抑和朽敗,以及對環境無休無止的破壞,像急於自殺般地引進末日。

如果第一人稱的文字描述,為三部曲創造出懷舊氛圍的視角和骨幹,那麼圖像則補上了血肉,將這變形的過去注射到讀者腦中。如同David Seed在《科幻作品》一書中點出的,科幻文類本來就具有高度的「互文性」(intertextuality),「做為一種文學模式,科幻總能夠在不同的媒介中找到自己的表達方式」,圖像、影像即是常見的方式。史塔倫哈格的三部曲,或許可以用近來流行的「圖像小說」浪潮加以理解,但其中似乎又帶有更多的嘗試,或者在一定程度上,更明確體現「圖像小說」一詞的開放性。

關於「圖像小說」(graphic novel)的討論,往往會溯源至Will Eisner的《漫畫與連環書藝術》,大體而言,都是以單集完結、內容較為多元和嚴肅、具藝術色彩……這些相對於通俗連載漫畫的特徵作為狹義的定義。但隨著近幾年圖像形式不斷進化,圖像小說在更廣義的層次上,已發展成一系列以不同實驗手法敘說(甚至不一定要敘說)故事的集合,傳統的插畫、繪本和漫畫……都被雜揉其中。

沒有邊界,無法定義,似乎成為圖像小說唯一的邊界和定義。迴環記憶三部曲或許就是最好的例子,它們無疑可以放入圖像小說的系譜中,但更接近視覺敘事或某種概念藝術。書中的圖像,宛如某種攝影的手法,讓人直接聯想起美國攝影大師William Eggleston或Joel Sternfeld所拍攝的一系列美國日常風景,而這裡的圖像更是深深與文字共生共榮的存在。

迴環記憶三部曲不只挑戰著圖像小說的可能性,也是科幻小說呼喚不同媒介,打破疆界彼此援引、相得益彰的最佳例證。就像一開頭提到The Psychedelic Furs的〈Love My Way〉,圖文共生的文本之中,不斷地援引80、90年代的流行文化,這首暗示著爭取同性權益的歌曲,完全契合三部曲反權威的主題。

除了呼應主題,另一方面,流行文化的引用也為某些時間定錨,諸如90年代的樂團Crash Test Dummies在書中成為一款匆匆提過的遊戲名稱,可滿足「考古」或比對的樂趣,更重要的是,營造出厚重的時代感:在那個全球政治走入「新冷戰」(New Cold War)、蘇聯走向解體、歐美高舉新自由主義的年代裡,所有次文化的創作,都在大聲呼喊著自由。

▇以奇想悼念童年,召喚下一代

再也沒有比這個時代,更適合做為迴環記憶三部曲的舞台了。這無疑是有意為之的選擇,說明了科幻總是以不可思議的奇想為偽裝,暗中實則關切指涉著現實。

三部曲書中惆悵、荒涼的80與90年代,不只是為了懷舊,更是為了批判,這也讓它與同樣以80年代為舞台的《怪奇物語》有所不同。《怪奇物語》聚焦在當時好萊塢式的光鮮亮麗,三部曲則努力挖掘在表層之下的扭曲和壓抑,兩者各自切中80年代極端的兩面。共通的是,在史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)、雷利.史考特(Ridley Scott)等電影導演的推波助瀾下,80年代成為科幻重要的思想資源,無論是三部曲或是《怪奇物語》,處處都充滿當年不同作品的影子。

在三部曲另兩冊的扉頁裡,反覆引用著諾貝爾文學獎得主、瑞典詩人特朗斯特羅默(Tomas Tranströmer)的詩句,訴說著童年的終結,這當然是對應書中的主題,但似乎也隱喻著那些成長於80和90年代的中年人們,已無法再回到那個充滿奇想的年代。

在這個意義上,三部曲的科幻懷舊,或許是如今四、五十歲人們最真實的童年悼念。不過,中年吾輩或許毋需沮喪,當《怪奇物語》成為熱門,當三部曲《迴圈奇譚》也已被改編成影視,那些我們童年的奇想已在召喚不同的媒介,影響著下一代。●

|

|

|

作者簡介:賽門.史塔倫哈格 ( Simon Stålenhag) |

陳國偉:這次安排陳雪與楊双子兩代中興大學駐校作家對談,二位有很多共同點,都是台灣女同志婚姻非常重要的代表,卻從來沒有公開對談過。陳雪是台中人,1995年以《惡女書》出道後,在同志跟性別領域上有很多重要的代表作。後來她不僅投入鄉土題材,這幾年更嘗試結合犯罪推理的書寫。楊双子也是台中人,畢業於中興台文所,雙胞胎妹妹若暉病逝後,投身百合歷史的相關創作。

陳國偉:這次安排陳雪與楊双子兩代中興大學駐校作家對談,二位有很多共同點,都是台灣女同志婚姻非常重要的代表,卻從來沒有公開對談過。陳雪是台中人,1995年以《惡女書》出道後,在同志跟性別領域上有很多重要的代表作。後來她不僅投入鄉土題材,這幾年更嘗試結合犯罪推理的書寫。楊双子也是台中人,畢業於中興台文所,雙胞胎妹妹若暉病逝後,投身百合歷史的相關創作。

但我就是特別叛逆的人,所以《摩天大樓》是本很奇怪的小說,它有謀殺案,但沒有破案,是個滿實驗性的寫法。那可以算是我自己的「小說元年」,之後寫《無父之城》時,我又被「逼——」了,但我必須要承認,在寫那些東西的時候,做為小說家的我真的很快樂。

但我就是特別叛逆的人,所以《摩天大樓》是本很奇怪的小說,它有謀殺案,但沒有破案,是個滿實驗性的寫法。那可以算是我自己的「小說元年」,之後寫《無父之城》時,我又被「逼——」了,但我必須要承認,在寫那些東西的時候,做為小說家的我真的很快樂。 我寫的百合小說,其實主要是在探尋「愛」到底是什麼。像最近的《臺灣漫遊錄》,我寫了殖民者和被殖民者之間的百合關係,故事發展起來感覺她們應該是要終成眷屬,但我的答案是不會,因為愛是無法跨越殖民地政權運作底下的種族與其他障礙的。即使如此,我沒有放棄去書寫愛,我認為正是有愛無法企及的事情,才更接近愛,可是這不是百合迷群要看的東西。因此相較起來,我自己本身的創作在純文學界似乎更被重視,遠遠超過百合迷群的世界,這真的是我始料未及的。

我寫的百合小說,其實主要是在探尋「愛」到底是什麼。像最近的《臺灣漫遊錄》,我寫了殖民者和被殖民者之間的百合關係,故事發展起來感覺她們應該是要終成眷屬,但我的答案是不會,因為愛是無法跨越殖民地政權運作底下的種族與其他障礙的。即使如此,我沒有放棄去書寫愛,我認為正是有愛無法企及的事情,才更接近愛,可是這不是百合迷群要看的東西。因此相較起來,我自己本身的創作在純文學界似乎更被重視,遠遠超過百合迷群的世界,這真的是我始料未及的。

楊双子

楊双子

話題》戰火下,細微、卻確實存在的微光:讀《巴黎圖書館》

不確定從幾歲開始,父親會固定在週末的午餐過後,帶著家中不甘午睡的小孩們前往住家附近的社區圖書館,放我們在裡頭恣意閱讀,三點左右一起回家。現在身為人母的自己當然已經慢慢可以理解,父親中午時分把我們帶離家中、好讓母親自瑣碎日常歇息片刻的體貼,但那時可沒多思索,只是傻乎乎地騎著單車,進去小圖書館一坐就是兩、三個小時,讀入迷了就怎麼也拉不走。

之於當時的我而言,書本是宇宙、有時還成了黑洞,讓我摀著嘴看見許多祕密,再大了之後擁有自己的祕密回黑洞一看,又容納了更多沈默而諱莫如深的祕密。

這樣切身的體驗,使我在閱讀《巴黎圖書館》時格外無法將自己抽離。

從二戰時工作於巴黎美國圖書館的歐蒂兒展開故事,整本書同時由另一時空的美國女孩莉莉描繪眼中景象,乍看毫無關聯的兩條支線,非但沒有雜亂不堪,還精巧且不落俗套地編織展開令人咋舌的繁複情節,引領我們穿越那糾雜難解的時空巨輪之後,宛若閱讀推理小說一般意猶未盡廢寢忘餐。

說老實話,原本以為必須具備一定的歷史知識,對於閱讀這部作品才更有幫助,沒料到事實恰恰相反,是啃完整本書過後,才令人實在忍不住想搜尋更多相關的資料,從文字本身開始掉入時光隧道、重新理解當時的政經情勢,以此再用全新的觀點回看整本書,更能像剝洋蔥般,一層一層得到不同的驚奇。

我沒有經歷過戰爭,身處的時代也難以想像那僅僅是為了「生存」便得噤聲咬牙苦撐或媚俗逐流的處境,但在《巴黎圖書館》裡所描述的、戰爭底下的各色各款小人物都如此生動而多樣,絕非一言可蔽之。青春正盛之際毅然決然放下戀人決定從軍的少年、沉溺於愛情無能理解自己如何正助紂為虐的大兵、表面看來冷酷實則用著自己的方式表達情感的女人⋯⋯同時「戰爭」這樣龐大的東西,所能改變與穩固的東西或許同等巨量,比如價值、比如信任、比如關係。

更有甚者,在我們印象中至多是心靈棲息處的圖書館,在《巴黎圖書館》裡頭切切實實成了時代裡展演或果敢或懦弱身軀的舞台。沒有人擁有絕對公正的天平,能夠果斷判別是非對錯:你如何理解不同情境下的多重伴侶關係?如何看待所謂「特權」?你又要如何預知僅僅由於自己一時的小小妒意,便會造成他人終身無可挽回的傷害?

事實上,戰爭或許永遠不會結束,只是存在的方式轉化為何。從你死我活的槍彈肉搏、國際冷戰、決絕的核彈,直至現今無所不在、永無休止相互巧妙攻略的資訊戰,人類彷彿永遠無法遠離對權力巧取豪奪的欲望。但同時間,我們的心與靈魂也絕對需要一個離群索居的歇息之處,那可以是圖書館,可以是廚房,可以是撞球場,當然也可以是街頭酒吧。

那些不僅僅以文字、還可能以各種形式(正如戰爭的不斷進化變形)讓人們得以心意相通之處,是它們讓那些屬於人性深處的暴烈以及溫柔真實流傳,讓我們即使次次直面傷害,也得以坦蕩不畏怯。

讀到這些微小事物及其寄居處被攫取被記住,令身為讀者的我覺得幸運且感動。我想,這或許便是《巴黎圖書館》希望引領我們看見的,儘管細微、卻確實存在的微光。●

The Paris Library

作者:珍娜.史嘉琳.查爾斯(Janet Skeslien Charles)

譯者:楊沐希

出版:皇冠文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:珍娜.史嘉琳.查爾斯(Janet Skeslien Charles)

美國備受矚目的新銳小說家。成長於蒙大拿州,曾在巴黎街頭與圖書館做過近十年的漫遊和研究。

她的長篇小說處女作《奧德薩的月光》以「網購新娘」為主題,榮獲英國「梅莉莎.內森愛情喜劇小說獎」與法國史特拉斯堡「全國圖書獎」,並被翻譯成10種語言。其他短篇小說則被收錄於《切片》與《黑色蒙大拿》等短篇小說選集中。

2010至2012年,她在擔任巴黎美國圖書館專案經理期間,開始進行第二本小說《巴黎圖書館》的相關研究,同時並負責策畫每週一次的「作者之夜」,邀請多位知名作家開講。她也負責協調讀書會、更新社群媒體、編寫宣傳資料,並為巴黎美國圖書館會刊《悅讀》撰文。

2020年《巴黎圖書館》出版後便備獲全球各地好評,一舉售出英、美、法、德、義、俄、葡、西等28種語言版權。目前她在巴黎的綜合理工學院授課。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量