話題》從寵物溝通到我們一起pika pika,8種Clubhouse的開房術一次打包

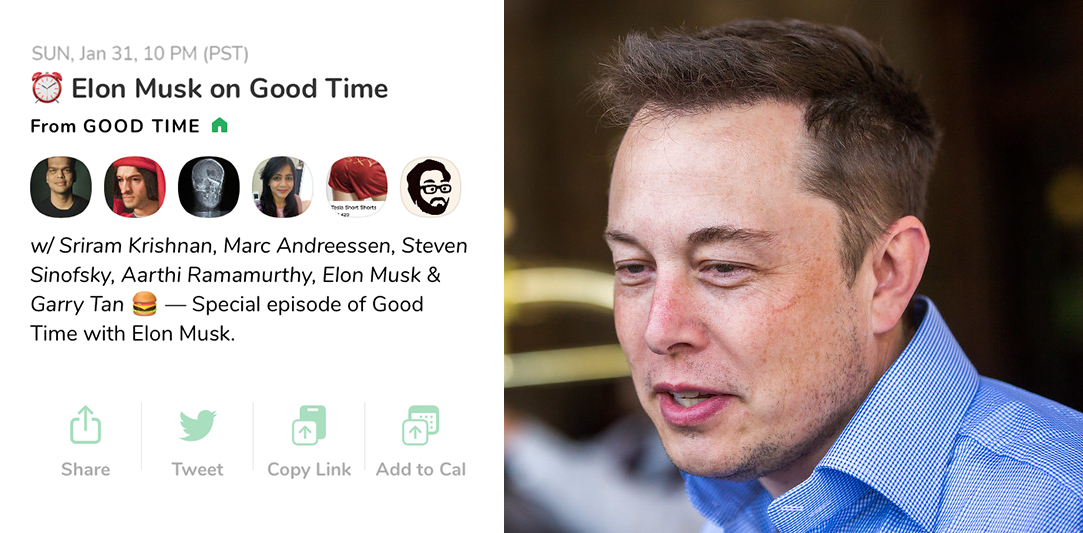

我想任誰都沒有想到特斯拉創辦人Elon Musk在2021年1月31日的一則推特貼文,竟然可以讓一個在IOS平台上架8個月都默默無名的APP,瞬間躍升成全世界最受矚目的語音聊天社群平台,它就是Clubhouse。

在後疫情時代,這個新興起的聲音新媒體在聲勢上直接壓過了Podcast,成為新媒體領域的當紅寵兒,各方意見領袖、藝人明星、媒體人、專業人士、行銷宣傳工作者大量湧入平台,建立一個又一個「房間」(群組),以最即時且富有溫度的聲音作為媒介,或傳授專業知識,或交流各種情報、討論各項議題,並不斷挑戰各種可能性。在短短的兩個月內,已然培養出眾多整天泡在平台上的「Clubhouse中毒者」。

Clubhouse平台由於功能設計非常「簡單」,無論是開房間當主持人(Moderator)或是受邀當講者(Speaker),能做的事情都是有限的。在有限的設計下,Clubhouse開始產生出獨特的平台文化與生態。

例如,當你認同別人的發言並想口頭上附議時,可使用歐美人士較常用的「Echo」來取代中文的「同意、回應」等詞彙;當講者不想發言卻想表達贊同時,可透過不斷連續開關麥克風來閃爍圖示,象徵掌聲;又或者主持人拋出問題後,可讓房間內的聽眾舉手,再透過舉手系統顯示的數字,統計房間內聽眾的意象。這些都是屬於Clubhouse特有的文化。

而說到生態,出現在Clubhouse的各種房間主題,大致可區分為知識、娛樂、交流三大類型。以下再依不同屬性,分別介紹目前為止Clubhouse上較為常見、較具特色的幾種應用型態。

【知識類】各路專家為你解決疑難雜症

這類房間的主持人大多是特定領域的專家,可能是單一主召,也可能有複數位主講人。在明確的主題與規則下,所有聆聽者都可以舉手提問,諮詢專業意見。

譬如台灣寵物行為治療醫生戴更基,在工作結束後會在晚上開「解決寵物疑難雜症」的房間,讓狗主人跟貓奴們可以線上諮詢。另外也有不少寵物溝通師會開房間協助家中寵物跟飼主溝通,入房後只要排隊成為講者並將照片換成家中寵物,就可以請溝通師協助跟寵物溝通。雖然不是每天開房,但在台灣寵物市場不斷成長的趨勢下,這類以「寵物」為主題的房間每次都有極高的人氣。有興趣的讀者不妨在Clubhouse上以「寵物」為關鍵字搜尋相關的專家來追蹤,掌握每次開房時間。

台灣廣告配音員周震宇開的「如何增加你的聲音魅力」房間,會依照每位提問者的講話方式,協助調整其聲線、發聲方式或口語邏輯,讓Clubhouse使用者在這個以聲音為主的平台上,能有更好的表現。《大人學》創辦人張國洋及姚詩豪,邀請多名資深人資主管及人資培訓師,開設「職涯規劃、人際溝通、個人成長、商業管理」房間,協助各領域工作者解決職場上的煩惱,還會為惴惴不安的求職者們傳授面試的經驗及技巧。這類以「職場」為主題的房間,實用度相當高,每次聽眾都不捨得結束離開。

除了上述舉的例子之外,還有星座專家們開的星座房、兩性專家的感情房、婦科醫師的婦女專業房、心理師的心理諮商房……等,專家們透過在Clubhouse上即時解決提問者的疑難雜症,讓聽眾對於專業的信賴度快速提高,也順勢帶動自身人氣,使得專家的自我品牌、Podcast節目、線上課程、社群平台及實體活動都有更高的人氣及銷量。

【知識類】後疫情時代的專業線上論壇講座

這類房間比較像將實體講座搬到Clubhouse上執行,主持人與講者都是來自不同領域的專家,大家針對共同議題進行專業討論,底下的其他參與者(聽眾)大多數時間都是靜態收聽,只有在最後保留一些時間開放問答進行QA。

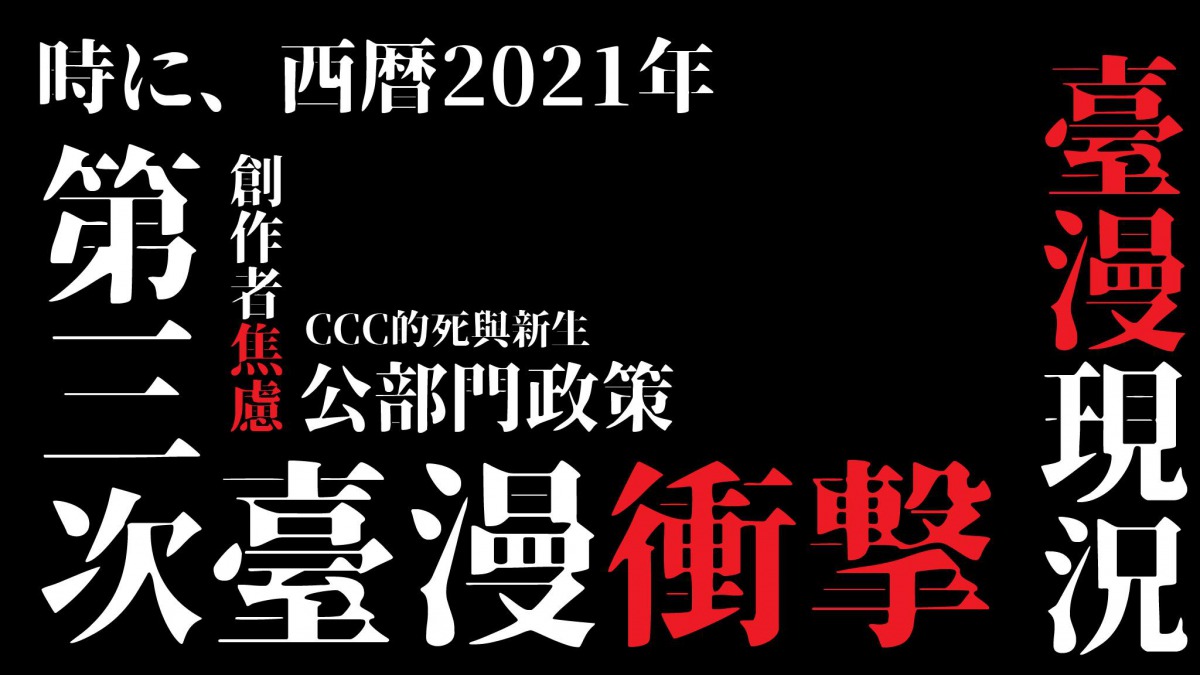

譬如2021年3月6日,一則匿名的網路文章爆料文策院可能裁撤台灣漫畫平台「CCC創作集」,消息傳出後迅速在社群擴散,引起台漫界巨大的震撼,不僅立法委員在新會期文化教育委員會的第一個質詢就關切相關議題,在事發一周後、文策院尚未發表任何正式聲明前,臺北市動漫企劃人員職業工會理事長狐面也召集了台灣漫畫家、編輯、出版從業工作人員,在Clubhouse上開設房間,以「第三次臺漫衝擊:臺漫現況/創作者焦慮/公部門政策/CCC的死與新生」為題進行討論。

這場持續了5個小時的論壇,針對台灣漫畫文化發展及台漫平台「CCC創作集」的深刻討論,吸引了超過1500位聽眾收聽,會後還有網友熱情接力將討論內容整理成逐字稿,作為提供政策參考的依據。從邀集人選、規畫流程、廣為宣傳到正式討論,其執行效率大大超越了文策院主辦的業界諮詢會,也使這個議題在網路持續引發討論。

類似上述「CCC創作集事件」的房間,在Clubhouse上雖然不是常態,但小規模的專業論壇講座幾乎每周都會出現好幾場。在實體活動持續受到衝擊的後疫情時代,以純聲音進行線上論壇講座,似乎也逐漸成為潮流。

【娛樂類】用聲音來進行的角色扮演

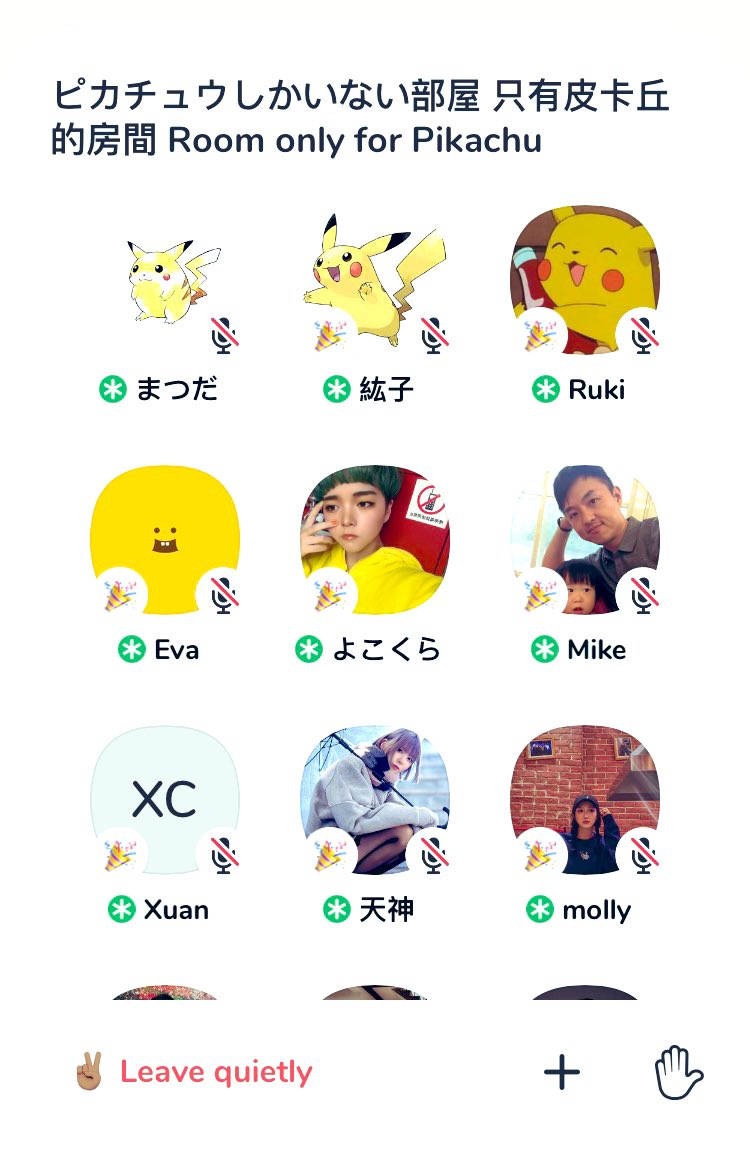

角色扮演是Clubhouse各種房間類型中最有趣的一種,這類房間通常採取專一主題:用聲音來「模仿」或「扮演」特定的人物/角色。例如知名的「皮卡神教」所開的房間,規定所有進入房間的人都只能發出精靈寶可夢中皮卡丘的叫聲;另外也有專門模仿日本超級混血名模蘿拉(Rola,ローラ)口頭禪的房間;模仿特定動漫角色的扮演房間,也三不五時都會出現。

這類從日本興起的角色扮演房,在不同的國家會有不同的變化。例如在華語地區,掛著康熙頭像並以沉穩口音講述著清朝歷史的「康熙FM」房間,在講完歷史內容後,台下會有模仿「華妃」、「容嬤嬤」的聽眾舉手成為講者,展開一段清廷的「後宮對話」,非常有趣。

【娛樂類】將旋律結合聲音成為了音樂

除了人聲之外,音樂的運用在Clubhouse也是一個值得期待的趨勢。不少音樂人會透過這個平台舉辦線上Mini Live,譬如某個周五夜晚,筆者進到一間名為「爵士之夜」的房間,裡面是一位爵士女歌手搭配男性爵士吉他手現場演出。雖然分隔兩地,但兩人在平台上同時獻聲的搭檔合作依舊天衣無縫。

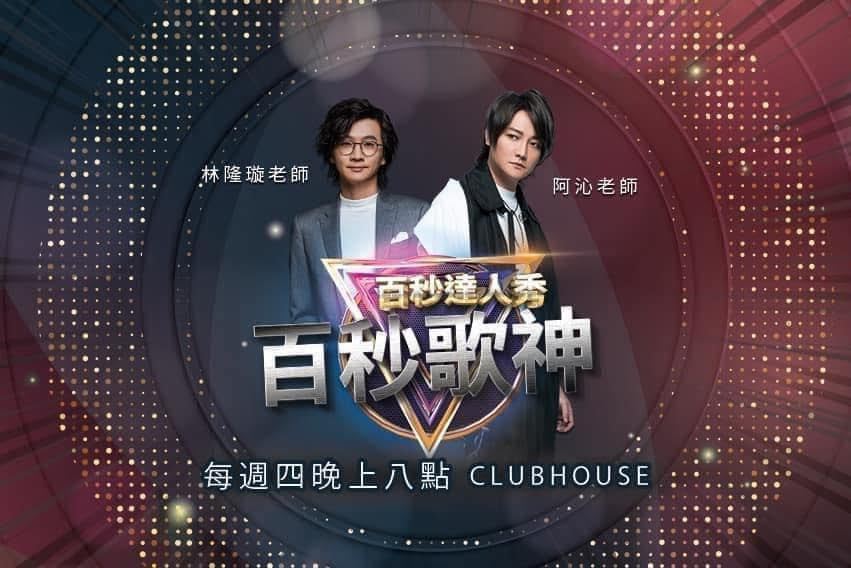

此外,Clubhouse上也有單純開房給所有聽眾上來飆歌的KTV房、鎖定喜歡的歌手不間斷播放其歌曲的大合唱房、讓聽眾點歌後即興以鋼琴演出的純音樂房……等等。在五花八門的音樂類型房間中,最受注目的莫過於「百秒歌神」的房間。由專業音樂製作人林隆璇、阿沁在房間內坐鎮擔任評審,選出唱功最優秀的聽眾並為他寫一首歌曲,引起極大的討論,為有志歌唱的人開啟了入行的捷徑。

【娛樂類】只有聲音也可以遊戲人間

在Clubhouse上,偶爾會見到以聲音為主要互動方式的遊戲房間,例如所有聽眾必須不斷提問、進行推理,才能解開最後答案的「海龜湯房」;主持人出一道題目後,所有聽眾各自分享一個有趣答案的「大喜利房」;在元宵節當晚,還出現眾人應景同樂的「猜燈謎房」。這類房間雖然出現的頻率較少,但娛樂性很高,也是未來平台上發展性很高的一種房間類型。

【交流類】從專業到文化差異,從國際情勢到巷弄美食

致力於哲學普及工作的朱家安在Clubhouse上開設哲學主題房間,讓好奇的聽眾和學有專精的哲學愛好者齊聚一堂,進行熱鬧的哲學思辨。相較於知識、娛樂兩種類型,Clubhouse上更多的是這類以純交流為主題的房間。講者們不分專家或素人,都可以針對房間開設的主題,分享自己的看法經驗。

交流性質的房間主題千變萬化,從討論國際情勢到分享巷弄美食;從閒聊兩性交往到八卦婚姻議題,葷素不忌,什麼都能開聊。基本上只要你想討論的,Clubhouse上幾乎都會出現,如果真的沒找到有興趣的房間,也可以自己開一間來討論。

在眾多交流主題中,兩岸國際情勢的主題房,每次都可以吸引全世界成千上萬人入房討論。譬如中國民運人士吾爾開希.多萊特就活躍在許多以「中國」為主題的房間,熱衷於分享自己的經歷與看法。

而最著名的一次案例是,知名Podcaster《百靈果News》在2021年2月6日開設「西藏跟新疆的朋友,我們想找你們過來聊天」的房間,瞬間吸引了超過5000人同時收聽,其中包括不少新疆人、西藏人,分享發生在自己或親朋好友身上的受迫害經歷與故事。這場全球跨域的交流中,來自「當事人」的第一手資訊震撼了許多人,也引起許多後續的話題和爭議。

【交流類】意外是個學習語言的利器

正如臉書的演算法和Youtube的推播功能,Clubhouse上的房間顯示基準,主要依據使用者追蹤的對象來決定,假設使用者追蹤很多外國人,便會看到大量外語的房間。不管是對哪一地區的使用者而言,以「語言交流」為主題的房間都是很有意思的類型。來自世界各國的使用者在房間中練習某一種語言,在你一句我一句的對話交流過程中,反覆練習特定語言的語法、語氣或單字。

除了彼此練習之外,有些房間則會徵求特定母語的使用者,前來幫助有意學習該語言的聽眾加強練習。譬如台灣有不少語言學者,會專門開設閩南語練習房間、客家語練習房間,對語言學習有興趣的使用者不妨去聽聽看。

【知識類】取代廣播與電視的每日最新資訊

很多人形容Clubhouse是現場廣播節目的一種新媒體型態,事實上,也真的有不少媒體人將傳統媒體的節目內容搬到Clubhouse上。例如新聞主播路怡珍除了主持 TVBS 新聞節目《科技不一樣》、風傳媒網路節目《下班經濟學》、飛碟電台《I SEE 夢想家》等傳統媒體節目外,每天早上八點都會在Clubhouse上開「全球串聯早安新聞」房間,即時播報全球新聞,播報完新聞後也會開放聽眾分享感想跟心得,展現出專業媒體人運用新媒體平台傳播專業新聞內容的實力。

相較於傳統新聞媒體的單向資訊傳播,Clubhouse增加了即時互動性,若加上固定的節目(開房)時間,更能有效提升聽眾的黏著度。

▇Clubhouse的經營策略

介紹完Clubhouse的內容概況後,我們來了解一下平台的其它應用細節。

Clubhouse的個人介紹頁面功能較為陽春,只能顯示一張大頭貼跟文字,因此多數使用者都會借重其他平台來補不足之處。例如在自我介紹頁面連結自己的Twitter或IG等社群帳號,設法將Clubhouse平台上累積的人氣導流到自己的社群網站。

雖然Clubhouse禁止錄音、截圖或轉載聊天室內容,但有些主持人開了以知識為主題的房間後,也會將自己在房間內分享的內容進行文字整理,放在臉書或部落格上,讓無法即時收聽或完整收聽的聽眾,也有機會在自己的其他平台重點回顧。

而作為同樣以聲音為主的新媒體,許多Podcast創作者會善用Clubhouse來與粉絲互動,以彌補Podcast平台即時性不足的缺點,甚至會在事先取得參與者同意下進行錄音,將內容剪接成Podcast節目。

同樣的邏輯也可應用在Youtube等影音平台上,例如前述的「第三次臺漫衝擊:臺漫現況/創作者焦慮/公部門政策/CCC的死與新生」房間,當場也同步使用Youtube直播,藉此達到讓收聽人數最大化的效益。

▇在種種限制下發揮Clubhouse最大的效能

雖然Clubhouse目前仍維持邀請制、只限於IOS平台使用、多數功能還很陽春,資安的疑慮和爭議未曾消停,加上SoundOn、FAM、Discord等平台相繼出現或增加類似功能,即使有上述種種不利條件,它的註冊人數依然快速成長,許多廠商也開始將宣傳預算投入平台當中,甚至已出現冠名節目跟廣告口播。

隨著Clubhouse的火紅,相應的商業機制也陸續出現。數據分析網站Direcon即是專門針對Clubhouse成立的公司,專門統計分析各項數據,讓用戶能有效掌握房間的主題、聽眾、時段、內容,或提供給廠商做為宣傳效益的評估。

每個禮拜天,Clubhouse的創辦人都會開房間與使用者直接交流,也會分享目前平台開發的進度與功能更新。每次開房時,台灣還會有專業的翻譯同時開房間轉播。

新科技的便利帶來更廣泛的應用,每日運勢、路況、天氣預報等原本現場直播的廣播節目,可望陸續遷移(或同步)到Clubhouse平台,成為固定節目;公共及生活議題可藉此號召到更踴躍的討論。未來在Clubhouse上勢必會出現更有趣的內容,譬如融合角色扮演的Clubhouse專用解謎遊戲,透過聲音進行各種虛構與現實間的想像。

Clubhouse的可能性還在不斷創新中,你加入Clubhouse了嗎?●

`

【聲音內容.延伸報導】

- 聲音跨界沙龍》100個聲音內容Q&A:從有聲書、Podcast、Clubhouse、配音、法律到平台經營

- 聲音跨界沙龍》從影視表演到聲音表演:女演員連俞涵×遍路文化吳巧亮談有聲書

- 聲音跨界沙龍》聲音內容的科技跨界:中研院研究員王新民談自然語音與AI應用

- 聲音跨界沙龍》全球有聲書發展現況與經營數據:訪Kobo內容部長胡惠君

- 話題》從寵物溝通到我們一起pika pika,8種Clubhouse的開房術一次打包

- 閱讀隨身聽S4EP9》聲音演員郭霖/有聲書朗讀、寫詩、動畫&電玩配音,也是聲音導演

- 對談》是孩子的生活辭典,也是大人的生活哲學:林瑋x洪耀陽談《小太陽》有聲書

- 年度論壇》找朗讀者真難,我只想到梁朝偉:有聲書製作與Podcast數據大公開

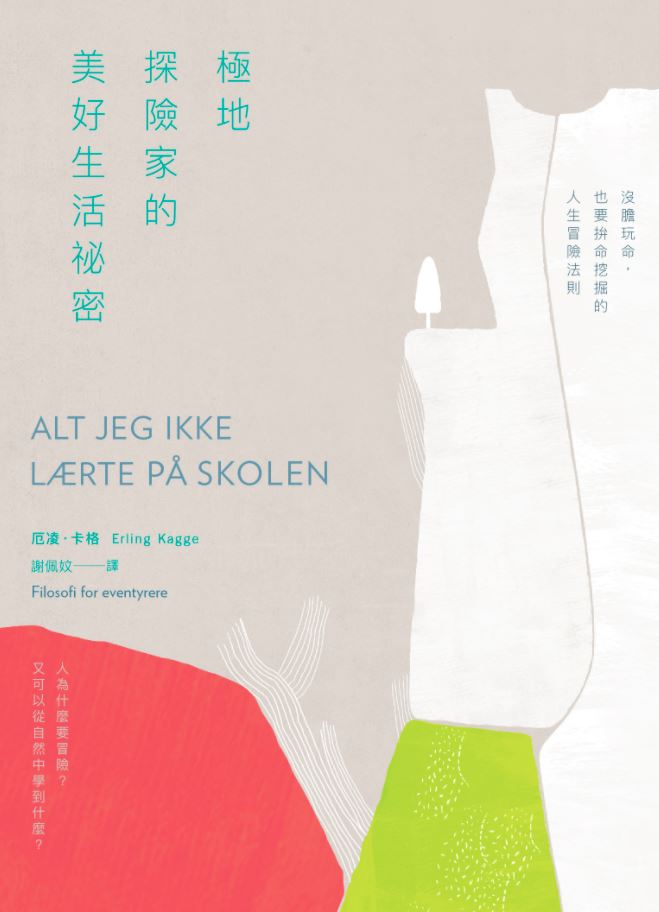

最近正在看的書,是大塊文化出版的《極地探險家的美好生活祕密》。我認為「極地探險」,其實是討論人的生活到底真正需要些什麼?極地的生活就好比一篇文章要刪掉兩千字廢話,只能留一百字,究竟該留下什麼?若只擁有很少很少的資源,人會被迫思考:什麼最重要?

最近正在看的書,是大塊文化出版的《極地探險家的美好生活祕密》。我認為「極地探險」,其實是討論人的生活到底真正需要些什麼?極地的生活就好比一篇文章要刪掉兩千字廢話,只能留一百字,究竟該留下什麼?若只擁有很少很少的資源,人會被迫思考:什麼最重要?

書.人生.徐佑德》海明威、楊牧與我,創傷後的精神共鳴

1999年的九二一大地震,我尚算不經人事,對地震的恐懼留存在懵懂的空白格裡,但我的世界並未真正因此崩毀。到了2008年的金融海嘯,我原本以為堅固溫暖的家,一夕間因工廠倒閉而分崩離析。同一年,台灣第二次政黨輪替,島上掀起真正的政治思潮轉型,在深藍家庭長大的我,因為中學老師而開始接觸到截然不同的歷史與思維。套句電影《一一》裡說的,長大,大概就是發現成長的過程怎麼跟我們想的都不一樣。

從生活到心靈,我的世界都像是被末日洪水狠狠沖刷過一次,刮除後尚不知如何重建。那時,我真正被憂慮與恐慌趕到了人生的斷崖——我知道我失去的並不只是家庭經濟或精神信仰的支柱,更是突然間發覺,人世中原本曾相信會天長地久的事物,原來如此經不起摧折。原來一切都如此脆弱而不可信,原來一切都可以在一瞬間崩塌。

而如同張大春回想他遁入文學世界的伊始,是躲在棉被裡逃避世間的一切挫折,從後面的人生回頭看才會知道,當時的我因為巨大的精神壓力,於是往原本就醉心的文學海洋更深處潛進去。而令我如獲至寶的,就是海明威與楊牧。

受邀書寫此稿的瞬間,我立刻決定要寫海明威與楊牧,而且深覺除了寫你還能寫誰,除了愛你還能愛誰。那刻的我才發現,此後人生的半邊天,是由他們撐著我,一路走到了現在。他們成為了我世界的新支柱,精神的新導師。

他們複雜、多變、浪漫又理性,也是讓我追尋之因。小時不懂《老人與海》,年紀漸長才知箇中滋味。讀的時候是不知道的,只知道海明威和楊牧字字敲響我靈魂深處的弦,讓我重新領略了世界一遍。大學時重新閱讀了原文的海明威,才發現他文字的聲響很好,楊牧的詩更不需贅述了,那樣的「聲籟」讓我執迷不悔。

直到很後來才知道,史書裡清楚記載著,海明威的作品深切反映了戰爭時期的精神創傷,那種對於所有理性、所有建構世界都會消逝的絕望與恐懼。正因為他寫出了整個世代的精神意識,所以他成為第一個榮獲諾貝爾文學獎的美國作家。

對我而言,海明威的聲音遠不只他在〈一個乾淨明亮的地方〉(A Clean, Well-Lighted Place)裡吶喊的「所有一切都是虛妄」——為了強調虛妄的重音,或許也為了帶上南美情調,在強調「虛妄」、「無意義」時,他特意用了西班牙語的「nada」而不是英文的「nothing」。他對於聲音韻律的追求,讓身為詩人的我著迷不已,他同時讓我理解共鳴著字裡行間那精神創傷的挫敗靈魂,更以聲律與文字的簡潔之美撫慰我的傷口。

楊牧甚且是更複雜的。外文系出身,卻有著極高中國古典造詣的楊牧,在詩的世界裡完成了中西美學的揉雜,講究的詞藻與字彙借自中國古典,聲韻結構和意象則脫胎自他最鍾愛的英國浪漫主義。深受葉慈影響的他既浪漫,卻又戰慄揣想著浪漫的破滅與幻相——不知道是否我自己的投射,我總認為這層精神上對破滅的探問與不安,與國共內戰留下的家國裂變、政治亂局後的創傷若合符節。

還記得大學時期閱讀《利維坦》,霍布斯邦寫書時正處於英國內戰,那時候我心想,台灣不也是嗎?在從葉珊轉變成楊牧之後,我總是能隱隱感受到他想討論國族、人類、世界、信仰的各種辯證。

我自己讀中文系,兼修西方現當代文學與文化理論,閱讀楊牧給予我從精神到認同上的多重慰藉。原來我認為全世界最好的東西,都在楊牧筆下得到了鎔鑄與揮灑,原來我感受到的那些文學之美與共鳴是真真實實的,我並不孤單,即使整個世界終會崩毀,在這一瞬間,有人知道我,我也知道了他。

楊牧讓我開始閱讀陸機《文賦》、讀但丁、亞歷山大.蒲柏、霍布斯、羅蘭.巴特、李維史陀、索敘爾、德希達、威廉.布萊克、莎士比亞、丁尼生、傅柯、吳爾芙、艾略特、西蒙.波娃、克莉斯蒂娃、喬伊斯、赫賽、詹明信與李歐梵。從結構到解構,從後現代到後設,他們教會我如何在無秩序的世界裡存活,並從此重建出一個屬於我的世界。懷疑一切的存在,懷疑一切的真實,懷疑一切的正當性,而這和我後來走上媒體人之路,其實有著千絲萬縷的關係。

若是沒有楊牧、海明威的啟蒙,讓我能共感著他們心中的創傷,或那時代的創傷,我沒辦法持續調整自己,繼續往下走。他們像是那顆北極星,永遠都在,讓我永遠不會迷路。雖然我們對於社會政治的理想未必全然一致,但不停回望曾被地動天搖的家國信仰與隨之而來的創傷,那些懇懇切切與叨叨唸唸,都是我一路走來的點點滴滴。若非那些創傷,我無能成長,無能當一個好的人。

徐佑德

無垠公司共同創辦人、《Mapless Vision 新趨勢產業報》創刊人暨總編輯,前《娛樂重擊》主編,現職製片/劇本開發/前期統籌/影視與文化內容觀察/數據分析。2020 以《地下弒》入選金馬創投。

***

附錄:〈瓶中信〉|紀念楊牧先生

文/徐佑德

昨晚遇見一場暴雨

在春夏之際

激越寒冷迷離,海潮洶湧

一只空瓶擱淺在岸邊

不知漂流了多久

來到面前要我打開他

其實大可不必,但無可厚非的好奇

與寂寞的緣故

慫恿著手攤開那瓶裡的信

藉由朗讀,讓聲音環繞著寂靜

你從海上來,風盈滿袖

藏著你不欲人說的話

保存良好一隻標誌的帆船模型

你比水手更知道怎麼航行

勇於挑戰浪頭,抵抗海面上處處詭渦

一道雷霆巨響

從天上降下是神的斧錘

要鍛鍊出一種比黃金更堅實的元素

能用來修復信仰

面對神的暴烈,你暗忖

叩開了那人心惶惶的時代

大家都走了,稿紙與墨水棄置一旁

被當材燒,或當染劑

他們也不在乎語言了,習慣用

貨幣溝通,奇數是反對

偶數是認同,以此類推

終於你走來,直指向我

俯身將你拾起並擦去上頭污漬

尚可閱讀,但音節艱難

難以判斷甚麼才是你真的形象

但卻深知那蘊含著,比宇宙更大的一顆心

將他打破了,氣味瞬然充溢

有如七月茉莉花開,夾雜青草香還有

蘭姆酒成熟的風味

試著估量你的心,估量山脈與海潮的質量

你按在枕下的話,蕭索

豐腴,介乎兩種相互矛盾的性質

常綠喬木,時花亂散

建構出那一廣袤的國度

不用制定週期,憑著四季與白晝

人口密度低,沒有死亡和疾病

只有孤獨的人需要被療癒

你告訴了我,還有另一個世界

可以前行。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量