英美書房》J. K. 羅琳全新奇幻故事《The Ickabog》免費線上看,及其他藝文短訊

- J. K. 羅琳推出全新奇幻故事《The Ickabog》,5/26起開始連載,至7/10期間每週一到週五於線上新增章節供讀者免費閱讀,同時公開徵求小小畫家為每個章節畫插圖,連載內容和徵稿細節請見「The Ickabog」網站。全書英文版預訂今年11月出版,包含紙本、電子書和有聲書,各國譯本將隨後上市,且由各國出版社根據該地特色和版本,選出最佳插圖放入書中。羅琳將本書所有版稅收益,捐給受疫情嚴重影響的團體。

小讀者的家人在社群媒體上分享孩子畫的怪物Ickabog(取自twitter)

《The Ickabog》以童話形式講述「關於真實和濫用權力」的故事,有傳說中的怪物Ickabog、國王和貴族,也有令人垂涎三尺的美味糕點。羅琳希望這是個適合親子共讀的作品,因此以家長朗讀的語氣寫就這個故事,不過字彙簡單易懂,7到9歲的孩子也可獨立閱讀。

▇名人帶你身歷其書

- 許多抗疫和資助醫護的募款活動邀請名人朗讀名著,提供大小孩新的閱讀樂趣。J. K. 羅琳的「魔法世界(Wizarding World)」將播出名人朗讀《哈利波特:神祕的魔法石》全書共17章的影片,朗讀者包括電影中的巫師主角丹尼爾.雷德克里夫(Daniel Radcliffe)和艾迪.瑞德曼(Eddie Redmayne)、《被詛咒的孩子》中飾演妙麗的Noma Dumezweni、朗讀哈利波特系列有聲書的Stephen Fry、足球員貝克漢(David Beckham)、演員達珂塔.芬妮(Dakota Fanning)等。朗讀影片將會每週上傳至「魔法世界」,亦可透過Spotify收聽。

- 《魔戒》中飾演「咕嚕」的安迪.瑟基斯(Andy Serkis)日前與抗疫募款慈善計畫合作,進行連續11小時不間斷唸完《哈比人歷險記》的「哈比松(#Hobbitathon)」,吸引超過65萬名粉絲。目前募款頁面上仍保留瑟基斯朗讀魔戒首次現身的關鍵章節,瑟基斯在咕嚕和比爾博兩個角色間的靈活轉換和演出尤其精彩。

- 在另一項抗疫募款行動中,羅德達爾公司(The Roald Dahl Story Company)找來《兔嘲男孩》導演塔伊加.維迪提(Taika Waititi)擔任旁白和主角,帶領好萊塢明星一起用聲音演出達爾的名作《飛天巨桃歷險記》(James and the Giant Peach),5月18日起,每週一、三、五於YouTube頻道首播,共計10集。漢斯沃兄弟(Chris and Liam Hemsworth)、梅莉.史翠普(Meryl Streep)、凱特.布蘭琪(Cate Blanchett)、班尼迪克.康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、露琵塔.尼詠歐(Lupita Nyong’o)等演員會輪流扮演壞阿姨和其他奇想角色,鼓勵大家入神聆聽的同時、一邊按下捐款鍵。

【得獎消息】

- 首位具有美洲原住民身分的美國桂冠詩人喬伊.哈爾鳩(Joy Harjo),接續當前原住民歌詩影音數位化保存計畫,今年留任桂冠詩人職位,將打造一份數位互動地圖,把當代美洲原住民詩人朗誦與論析自己詩篇的影片,根據部落位置嵌在地圖上,呈現詩歌創作與土地的緊密連結。如同其文化中詩與歌難分難捨,哈爾鳩既是優秀的詩人,同時也是傑出的音樂家與表演者,更是近代美國原住民文學復興運動的中流砥柱。正是這份影響力,美國國會圖書館推舉哈爾鳩擔任桂冠詩人,展開一系列原住民藝文資產的推廣與保存計畫。

美國詩人喬伊.哈爾鳩(取自poetry foundation)

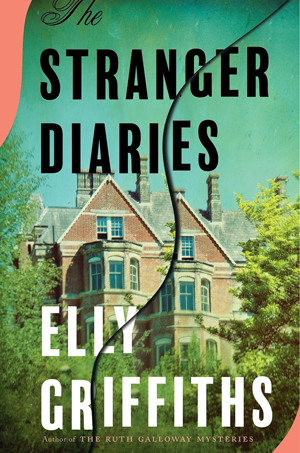

美國推理小說界最高榮譽的愛倫坡獎(Edgar Allan Poe Award)結果出爐,最佳小說獎得主為Elly Griffiths《The Stranger Diaries》,最佳美國新人首作為Angie Kim《Miracle Creek》,最佳原版平裝小說得主則是Adam O’Fallon Price《The Hotel Neversink》。

美國推理小說界最高榮譽的愛倫坡獎(Edgar Allan Poe Award)結果出爐,最佳小說獎得主為Elly Griffiths《The Stranger Diaries》,最佳美國新人首作為Angie Kim《Miracle Creek》,最佳原版平裝小說得主則是Adam O’Fallon Price《The Hotel Neversink》。

《The Stranger Diaries》描述Clare和女兒搬到英格蘭南部小鎮,在當地一所高中教英文,同時撰寫哥德小說家R.M. Holland的傳記。孰料平靜的生活在五年後被打破,Clare的同事接連死去,殘暴的死狀令人想起Holland的小說《The Stranger》,Clare也發現有人在她的日記裡留下神祕留言。Clare除了得找出殺害同事和朋友的兇手,還得釐清《The Stranger》和這個平靜的小鎮有什麼關聯,阻止噩夢般的結局成真。

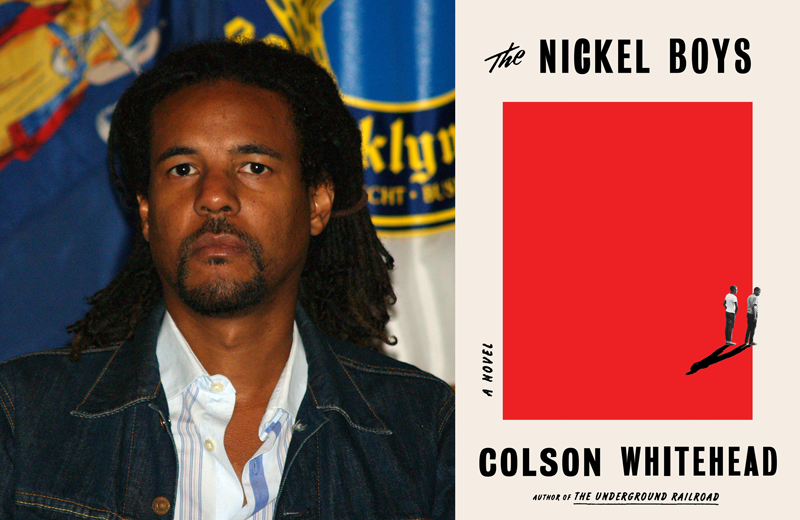

- 今年的普立茲文學獎共計15本書入圍,最終有6本書獲得五大類獎項肯定。虛構文學獎由柯爾森.懷海德(Colson Whitehead)描寫非裔少年在種族隔離年代遭矯正所虐待的《The Nickel Boys》獲得,是史上首位連續兩部作品獲獎的作者,評審稱讚《The Nickel Boys》是「震撼人心的故事,描繪人性之堅毅、尊嚴和救贖」。

美國作家柯爾森.懷海德以《The Nickel Boys》一書獲普立茲文學獎(左圖取自wiki)

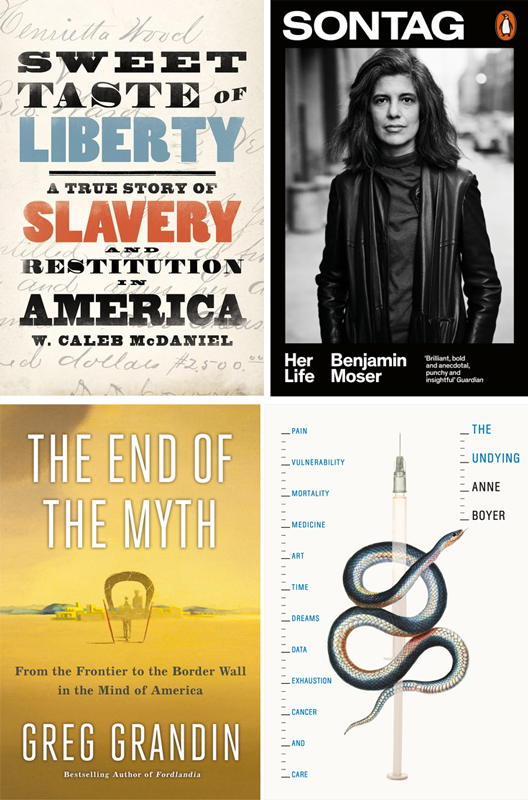

左上至右下書籍:《Sweet Taste of Liberty》、《Sontag》、《The End of the Myth》與《The Undying》

歷史文學獎得主W. Caleb McDaniel《Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America》深入研究19世紀美國一位黑人女性遭綁架並二度為奴,她重獲自由後透過法律手段追討正義的真實案例。傳記類得獎者為Benjamin Moser《Sontag: Her Life and Work》,哀婉優美地捕捉美國作家兼藝術評論家蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)的多重面貌。詩歌獎頒給Jericho Brown的詩集《The Tradition》,其詩句靈巧而切合當下,顯現肉身面對日常的敵意和暴力有多麼脆弱。

非虛構文學類則由兩個作品共享:歷史學家Greg Grandin《The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America》檢視美墨邊境牆如何凸顯美國無限擴張的矛盾和迷思,詩人Anne Boyer《The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care》則結合自身罹癌經驗和文學史,探討疾病以及美國資本主義式癌症照護的殘酷現實。

【作家動態】

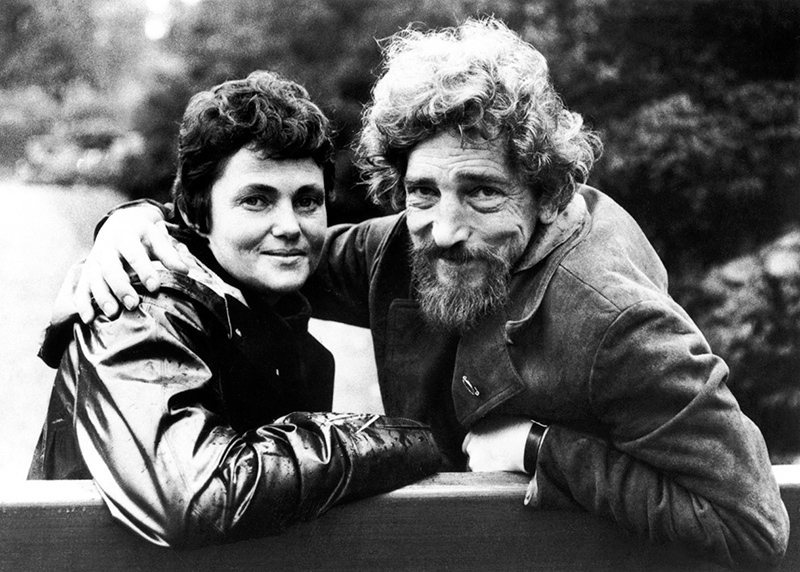

- 瑞典推理小說家麥伊.荷瓦兒(Maj Sjöwall)於4月底因病過世,享壽84歲。荷瓦兒身兼譯者、藝術總監、記者等多重身分,但最為人所知的是和伴侶培爾.法勒(Per Wahlöö)開創以推理小說反映社會問題的「北歐犯罪小說(Nordic Noir)」。

瑞典推理小說家麥伊.荷瓦兒和伴侶培爾.法勒(取自Salomonsson Agency)

兩人合著的「馬丁.貝克刑事檔案」系列共計10集,以寫實的細節織就縝密佈局,從中剖析瑞典社會的黑暗面,如戀童癖、連續殺人、性產業、自殺等主題,拓展推理格局並啟發後代北歐作家,例如「韋蘭德探案」系列作者賀寧.曼凱爾(Henning Mankell),以及著有「千禧年三部曲」的史迪格.拉森(Stieg Larsson)。荷瓦兒認為犯罪小說本質黑暗,須用幽默調和,這兩種特質也顯現在她的個性上。某次記者問及以她為主角的紀錄片何時上映,她回答:「劇組還在等著拍我的棺材被抬起呢!」

瑞典推理小說家麥伊.荷瓦兒(取自Salomonsson Agency)

- 近來電玩「動物森友會」風靡全球,人人爭相前往無人島開發自己的理想家園。但自1950年代以降,英國諾貝爾文學獎作家威廉.高汀(William Golding)的名著《蒼蠅王》(Lord of Flies),以無人島為舞台的殘酷遇難故事,讓歷代讀者對於人性感到幻滅。而今尼德蘭歷史學家 羅格.布雷格曼(Rutger Bregman)出版《Humankind》一書,將以1966年實際發生在南半球荒島上的真實故事,為人性翻案。

6個中學年紀的東加少年,因受不了寄宿學校的難吃伙食與壓抑生活,偷了一艘討人厭大叔的漁船計畫逃學。沒想到在他們熟睡之際,小船捲入了暴風雨中,被帶向一座原居民早已被奴隸船掠走、荒廢百年的孤島,展開了嚴苛的生存挑戰。與《蒼蠅王》虛構情節相反的是,這群少年在困境中相互扶持,從不輕言放棄任何一位同伴,且制定明確與嚴格的工作內容按表操課。15個月後,一艘澳大利亞的漁船偶然航經,少年們全數幸運獲救。他們的故事在當時賣出了影視改編版權,50年後的重逢再度登上地方新聞頭條,也成為布雷格曼成功找到他們的關鍵線索。

小說《蒼蠅王》同名改編電影,描述以無人島為舞台的殘酷遇難故事(取自IMDb)

- 長年派駐俄羅斯的英國《金融時報》記者Catherine Belton於4月出版新書《Putin's People》。Belton追蹤蘇聯末期和解體後的金錢流向,揭露俄羅斯總統普丁和其他KGB祕密警察如何透過洗錢、併購公司和金援一步步掌權,並在其他國家埋下極端主義(無論左右派)和民粹主義的不安因子,而其他歐美國家又如何對這些「商業行為」視而不見。本書調查極為縝密,資料來源包括克林姆林宮內部、外交官、情報員、黑道和寡頭政治家,《衛報》讚其精彩度有如約翰.勒卡雷的諜報小說。

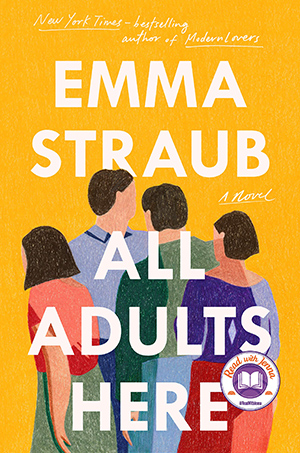

同時經營一間書店的美國布魯克林作家艾瑪.史卓伯(Emma Straub),於5月發行第4本長篇作品《All Adults Here》。這部引人發笑且溫情滿溢的家族物語,獻給所有內心無法跟隨年歲一同世故成熟,因而感到痛苦的後青春期人類。

同時經營一間書店的美國布魯克林作家艾瑪.史卓伯(Emma Straub),於5月發行第4本長篇作品《All Adults Here》。這部引人發笑且溫情滿溢的家族物語,獻給所有內心無法跟隨年歲一同世故成熟,因而感到痛苦的後青春期人類。

68歲的寡婦Astrid目睹認識多年的點頭之交死於交通意外,驚覺人生無常,因此決定向三個孩子與孫兒們公開與同性理髮師的戀情,以及盡力補救過往作為母親所犯下的錯誤。故事圍繞著Astrid開展,卻也帶出一家人各自的祕密、問題與私密慾望。史卓伯用層層詼諧,輕盈挑起了許多對家人難以啟齒的話題,例如:網路誘拐犯、跨性別、與前任的砲友關係,或是到精子銀行借種、未婚生子的決定。即使從實際面來看,故事中水到渠成的圓滿結局,柔焦了現實中的磕碰,但對於目前因疫情而陷入生人低潮的英美讀者而言,這個故事是逢時的陽光。畢竟現在有誰能抗拒一個快樂結局呢?

【產業消息】

- 埃斯納漫畫獎得主、加拿大漫畫家Jeff Lemire的漫畫《Sweet Tooth》將改編影集,並由演員小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)的影視製作公司Team Downey製作,將於Netflix播映。半人半鹿的男孩Gus離家探索世界,卻發現美國已成為末日後的一片廢墟。Gus加入一幫人類和其他像他一樣的混種孩童,想找出災變的經過和源頭,卻得知他的身世是其中關鍵。

漫畫《Sweet Tooth》將改編影集,並於Netflix播映(取自sciencefiction)

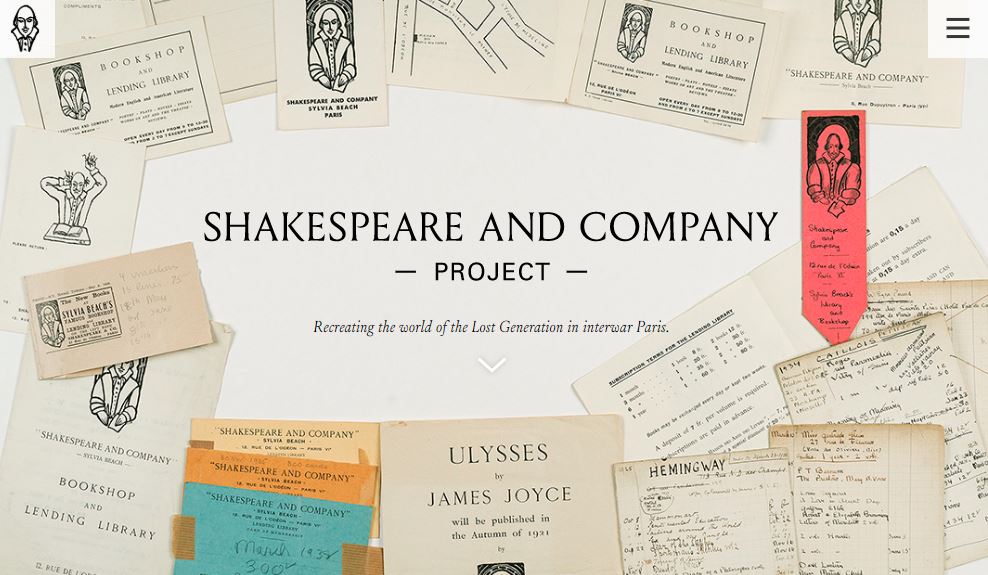

- 《莎士比亞書店檔案》(Shakespeare and Company Project)成果上線,20世紀知名作家、思想家們的閱讀紀錄公諸於世,各位書迷口袋請塞好你的追星小本奔,一起看看這些文學偶像到底是啃了什麼、才能生出經典巨作。普林斯頓大學收購了法國巴黎文學地標「莎士比亞書店」(Shakespeare and Company)創辦人雪維兒.畢奇(Sylvia Beach)的文件並編目整理,普林斯頓大學的圖書館員、數位人文學家與學生們協力合作,耗費6年光陰終於推出這個資料庫,日後並將持續更新。

(翻攝自莎士比亞書店檔案官網)

莎士比亞書店不只是書店與出版社,由於當時英文書在法國地區售價高昂,畢奇推出了會員租閱服務,為雲集巴黎的文人提供英文著作的養分。畢奇的文件中詳載了會員名單、會員基本資訊與借閱紀錄,其中包括西蒙波娃、海明威、喬伊斯、班雅明等名人。在這個資料庫中,使用者可以得知他們當時在法國的地址、借閱書目和借閱日期。

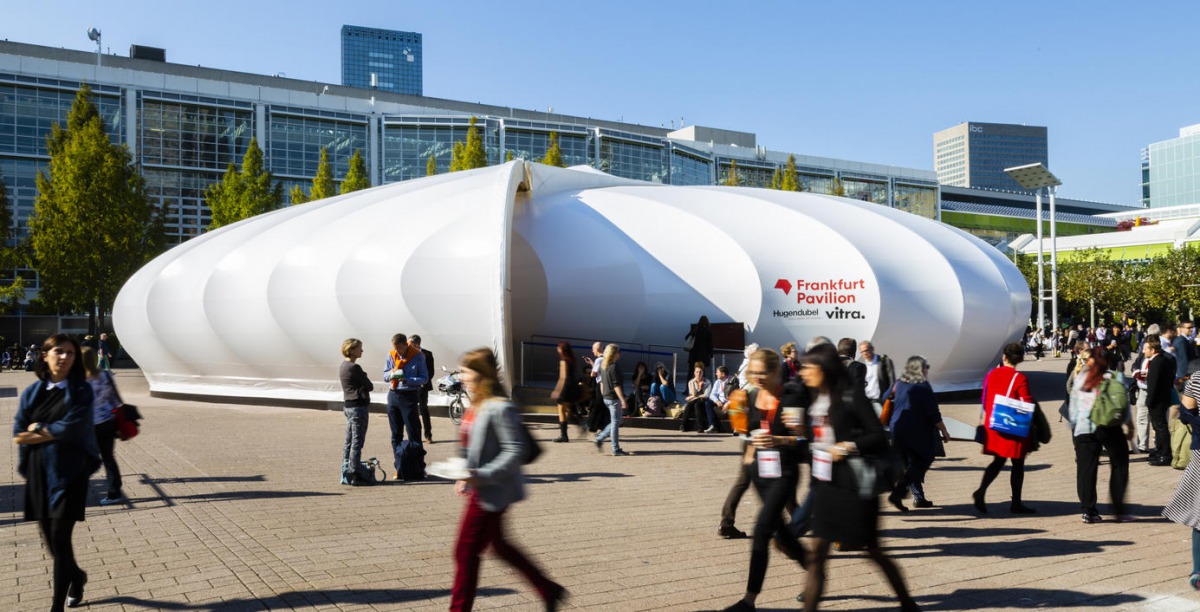

- 發行將近150年、在業界極富影響力的《出版者週刊》(Publishers Weekly),為開拓西班牙語圈版圖,將以今秋的馬德里書展、法蘭克福書展作為開場鼓,針對西文市場發行雙週刊《Publishers Weekly en Español 》。本刊以西班牙語報導西文地區的出版新聞、待上市新書書評與剖析全球西文市場,紙本發行地區也將以西班牙為起點,逐步擴展到墨西哥與其他中南美洲國家。

- 法蘭克福書展主席Juergen Boos表示,目前活動仍暫定於今年10/14-10/18進行,但因應目前全球的變動,將致力尋求結合現實世界與虛擬體驗的方式,為參與者帶來別開生面的書展體驗。正式的活動宣告預計最遲於今年6月底之前發布,但目前Boos透露可能會有以下5個變動:

(取自法蘭克福書展官網)

1.因疫情緣故一般觀眾可能減少,法蘭克福書展或許排除過往面向一般消費者的公共性質。

2.為拉開足夠的社交距離,將盡可能擴大會場使用空間,甚至借用市內其他現有場館。

3.身為書展核心的版權交易中心(Literary Agents & Scouts Centre)將轉移到其他寬廣的專用場地。

4.推動書籍IP發展,加強與影視創作者、串流平台的合作。

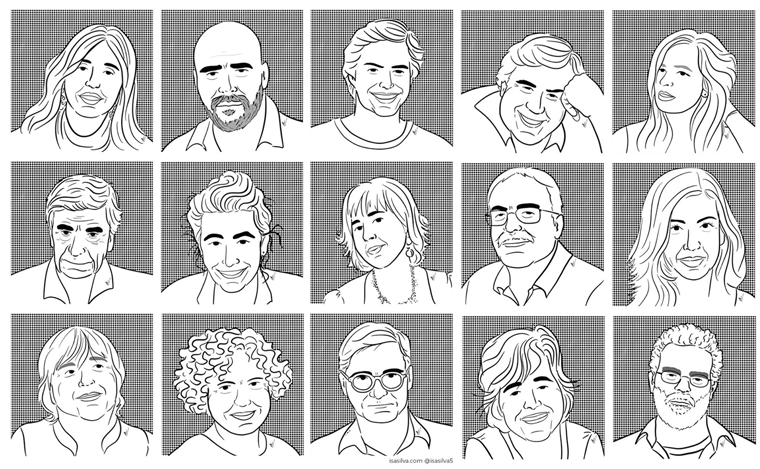

5.將部份典禮與座談活動改為線上轉播,且透過法蘭克福書展派駐在外的國際據點,邀請其他國家的在地居民共襄盛舉。 - 「全球爆發傳染病大流行,一群科學家試圖找出病毒解藥⋯⋯」以此為開頭,獲獎無數的葡萄牙小說家Ana Margarida de Carvalho發起連載計畫,46位重量級葡萄牙作家輪番上陣,每個人必須根據前一位作家發表的內容,在24小時內寫出下一章。這個故事接龍計畫名為「Bode Inspiratório」,自4月13日起每天中午更新葡文連載,英文版同步發表在「Escape Goat」,也已譯成義、法、西、荷語,並由藝術家製作每章的封面插圖或影像。

故事接龍計畫「Bode Inspiratório」(取自RTP)

每位作家在小說中用不同方式詮釋自己的恐懼和焦慮,為閉關經驗留下紀錄。更難能可貴的是在艱難時期聯繫和團結彼此,也透過翻譯打破文化疆界,向全世界讀者呈現葡萄牙現代文學和現代藝術的一個切面。

藝術家isa silva為此計畫繪製的葡萄牙作家肖像插畫(取自Bode Inspiratório)

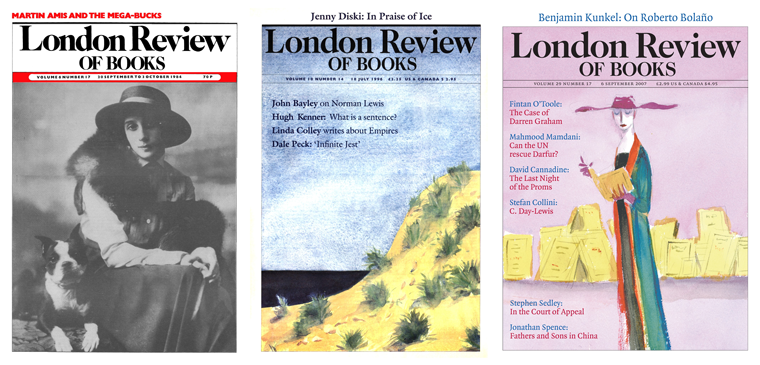

- 歐洲重量級文化與閱讀指南《倫敦書評》(London Review of Books)4月份網站流量達到自2015年底以來最高峰,比起去年同月份增長70%的訂閱量。封城期間《倫敦書評》推出一份名為《Diverted Traffic》的電子報,每天提供一篇編輯精選的經典文章,開放24小時免費閱讀,替大眾居家隔離的苦悶生活開闢一扇異世界的窗口,開了胃的讀者們因此湧入索取更多調劑。由於近期郵寄效率降低,《倫敦書評》也為眷戀紙本的訂戶提供方便自行列印的文檔。其子網站「London Review Bookshop」針對封城期間設計書單,也將原訂於書店舉行的活動,以Podcast或影片呈現。疫情危機雖然重創出版產業與文化組織,但卻也在這些產業背後大力推了一把,去正視與調適因應當前的數位生活型態。●

(取自倫敦書評)

OB短評》#256 充滿氣魄與洞見的極品好書懶人包

●低價夢想

A Nickel’s Worth Of Dreams

臥斧著,61Chi繪,春山出版,380元

推薦原因: 議 樂

精細切割信仰的曖昧,黑色電影般的曜石感,不忍決絕的社會關懷,本書作為碎夢三部曲 終局之作,作者再次超越了自己,實為本土推理的一大收穫。不僅是引人一探究竟的奇幻社會推理,也刻劃了種種台灣可見與不可見的寫實面。【內容簡介➤】

●我聽見你的聲音

너의 목소리가 들려

金英夏(김영하)著,安松元譯,漫遊者文化,340元

推薦原因: 文

主角孤兒是時代的隱喻,為了自保而閹割情緒,為了忘卻而不斷追逐。 金英夏是解剖光鮮繁華的能手,不知不覺就令人瞥見N號房事件的地下網絡。【內容簡介➤】

●尋找異鄉人

卡繆與一部文學經典的誕生

Looking for THE STRANGER: Albert Camus and the Life of a Literary Classic

艾莉絲.卡普蘭(Alice Kaplan)著,江先聲譯,大塊文化,450元

推薦原因: 知 樂

卡繆是法國文壇的獨行俠,永遠地冷眼,永遠地邊陲,卡普蘭則為這個踽踽的身影輸入了熱血和熱情,你甚至會開始懷疑:把卡繆畫歸為存在主義,根本就是一廂情願的誤解。【內容簡介➤】

●尋找台灣味

東南亞X台灣兩地的農業記事

地理角團隊著,左岸文化,380元

推薦原因: 文

南向政策推到了一定程度,似乎就會出現這樣的質變之作:不再是單方向的輸入和輸出,而是珍珠撞奶般的水乳交融,台灣不是台灣的,南洋也不是南洋的。這是新型態的開放和謙遜,喜聞樂見更多意想不到的飲食交流與改造。

本書是研究與教學良好結合的示範,也是下足了田野功夫,抽絲剝繭打開「台灣味」的迷思之作。【內容簡介➤】

●公園地景 百年流轉

都市計畫下的臺北,邁向現代文明的常民生活史

林芬郁著,貓頭鷹出版,1450元

推薦原因: 知 樂 益

穿梭在台北的重層地景,聚焦在台北公園都市計畫的前世今生,脈絡整理了「公共」的需求、「現代」的出現與市民生活的空間感官。本書圖像精彩,歷史脈絡完整,是以圖像認識台北歷史的優良著作。【內容簡介➤】

●人民幣的野心

改寫世界經濟的中國貨幣發展史

人民元の興亡:毛沢東.鄧小平.習近平が見た夢

吉岡桂子著,郭清華譯,聯經出版,480元

推薦原因: 知 議

當代貨幣不僅是財富的象徵,作者以人民幣歷史為軸,輔以關照現代世界的生成,透過閱讀跟隨作者視野,得以重塑新的國際立場。【內容簡介➤】

●城牆

從萬里長城到柏林圍牆,一部血與磚打造的人類文明史

Walls: A History of Civilization in Blood and Brick

大衛.弗萊(David Frye)著,韓翔中譯,臺灣商務印書館,490元

推薦原因: 知 樂

「牆」長期扮演如何畫分、界定內外的角色,但疆界以及「內、外」的內涵卻不是亙古不變。本書透過考察「牆」的歷史,不僅提示隔絕的狀態,也指出與時俱進重新定義「內、外」的重要性。【內容簡介➤】

●BL漫畫家的性愛場景訪談集

BL漫画家ラブシーンがたり

Post Media編輯部著,呂郁青譯,台灣東販出版,360元

推薦原因: 樂

本書不打誑語,直擊拆解BL漫畫家們的床戲「裝置」,教學意義重大,頗有一次攻頂的犀利。不論你是直派、同派還是朦朧派,都可以在其中偷學幾招撩技。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

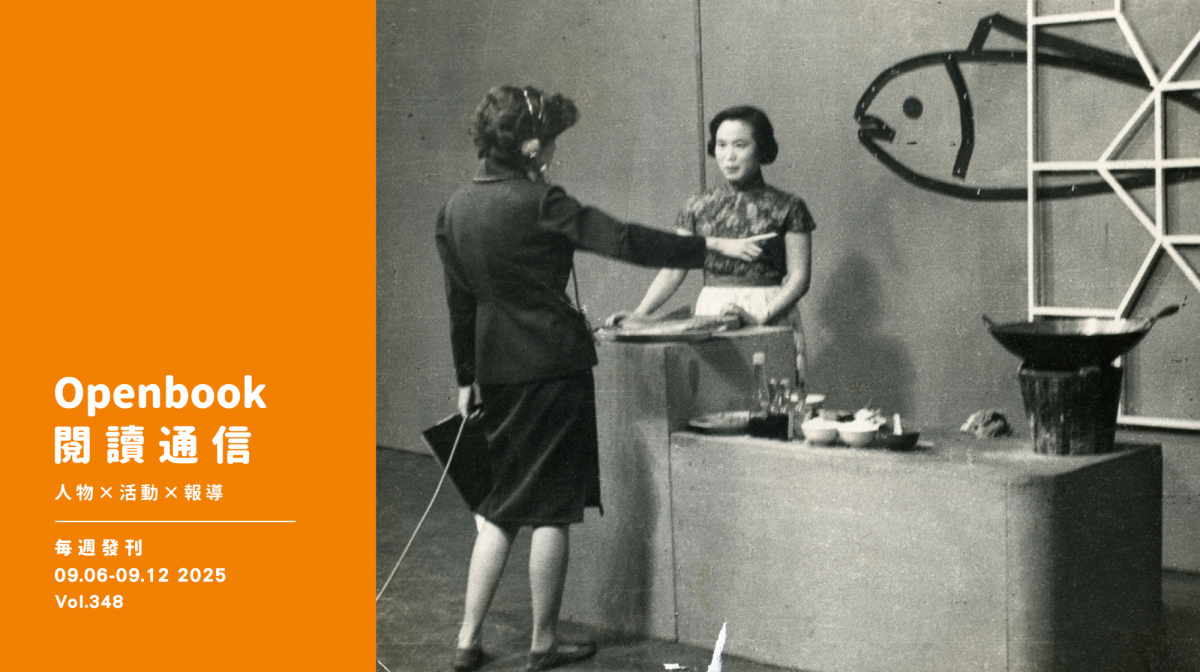

閱讀通信 vol.348》超前一甲子的短影音與帶貨王

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量