繪本書房》近在天邊,遠在眼前?從繪本看「距離」

距離,無論是時間、空間還是觀念所形成的落差,都足以拉開自己的上一刻與下一秒,區分此地與他方、現實和理想,以及世代相隔。這種差距到底好或不好呢?

喜劇泰斗卓別林曾說過:「如果用特寫鏡頭看生活,生活就是一個悲劇;如果用長鏡頭看生活,生活就是一場喜劇。」此話似乎言明了:想讓日子好受些,最好適度保持距離。禪宗也認為最美的距離在於「花未全開月未圓」,然而人生若像騎乘旋轉木馬那般,始終彼此追逐,卻又有著永恆的距離,還真是殘酷至極。

年節返鄉的車陣中,打開繪本想一想,居住的距離是否會拉遠了情感的距離?始終未全開的理想距離,是否又拉近了在現實中繼續勇敢生活的距離?俄羅斯諺語說:「如果心是近的,遙遠的路也會是短的。」繪本,讓我們的心更靠近了,回家的路也變短了!本期的繪本書房,我們就來讀讀幾本觸及到不同形式距離的作品。

▉實現與期盼的距離

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》

The Golden Cage ou la véritable histoire de la princesse sanguinaire

文:安娜.卡斯達諾里(Anna Castagnoli),圖:卡爾.克涅特(Carll Cneut)

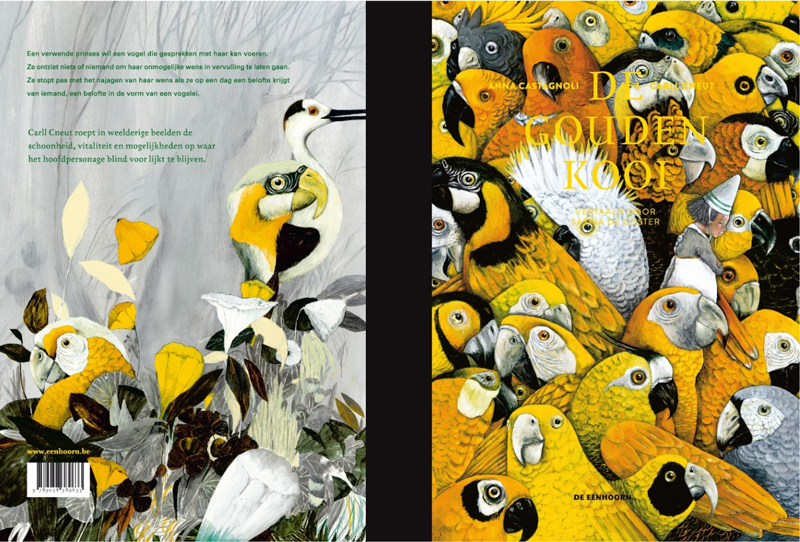

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》封面封底(取自De Eenhoorn官網)

這是關於公主在尋找一隻小鳥的故事。啊,有點讓人聯想起《青鳥》,可是,書名強調了「殘酷」與「真實」,會跟幸福相關嗎?

這位嗜血的公主已擁有390雙鞋子、812頂帽子和50條蛇皮腰帶,花園裡還架著101座鳥籠,每只鳥籠裡都有一隻羽毛豐美或喙嘴絕奇的鳥。鳥是公主的最愛,她的飛羽禽類收藏,吸引了世界各國的使者爭相前來探訪。

但是,第101只的金色鳥籠始終空著,公主尚未找到心中最想要的那隻鳥。所以,這會是關於探險、獵奇,還是討論有關「貪欲」的故事嗎?我們先從封面來找點組裝內容的線索。

一個穿著圍兜裙的小女孩,側身佇立在數十隻黃色系為主的鳥群中,低頭,雙臂盤在胸前,像在沉思,又似鬱悶。那群鳥的外表相似,好像都是同屬「鸚形目」的鸚鵡。

這種鳥有什麼特質呢?大部分鸚鵡具有約莫3~5歲人類小孩的智力,飼養得當的話,能讓人感受到靈性與跨物種的羈絆。搭配女孩落寞的神情,她是否在尋找同伴?所以這還是一個找尋幸福的「青鳥」故事吧?

不不不!可怕的來了。公主——國王的女兒名叫做瓦倫蒂娜,大家都知道她愛鳥,大家都曉得她有一隻還沒找到的鳥,大家都害怕被她點召去執行那個令人膽戰心驚的任務——已有許多僕人為了尋找這些鳥兒,不是在途中喪失了性命,便是最後遭受砍頭的刑罰。

我們來瞧瞧瓦倫蒂娜下達的都是什麼樣的命令:

「我要玻璃翅膀的鳥!」

「我要嘴喙是珊瑚紅的鳥!」

「我要吐水管狀的鳥!」

這些鳥的形象又具體又模糊,具體在於「玻璃」、「珊瑚紅」、「吐水管」,模糊的則是,究竟這些鳥長怎樣呢?這裡我們暫停一下,試著照公主的指令,揣摩描繪一下這三隻鳥的肖像。

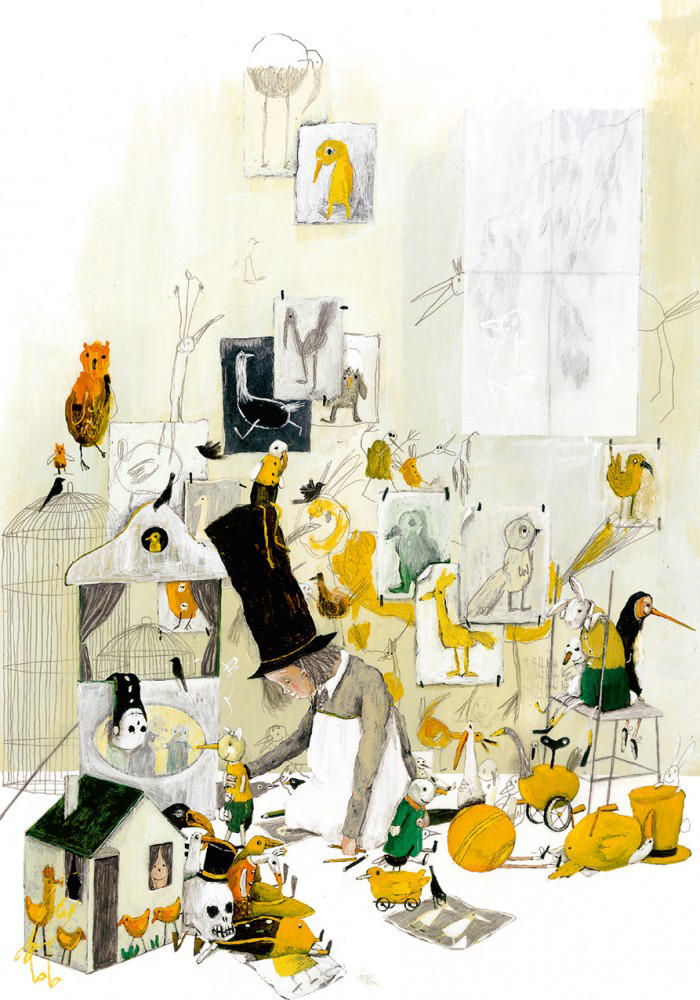

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》內頁(取自De Eenhoorn官網)

比利時插畫家卡爾.克涅特先前已有《怪獸,別吃我》、《100萬隻蝴蝶》幾部繪本譯成中文。在殘酷公主這部作品裡,他用3頁描摹出「小鳥101」的樣子。然而這是公主心目中的形象?還是僕人們聽來的想像?或者是插畫家自己的揣摩呢?這裡留下了很大的組合空間,這也是這本圖畫書有意思的安排。文圖互搭,讀者也有自行腦補的畫面。

克涅特用濃厚的彩墨一層一層覆蓋,再留下筆刷的痕跡,角色形象寫實,但造型組合詭奇。看看僕人們拎起鳥籠東奔西跑的圖頁,帽子、襯衫、及膝燈籠褲、尖頭鞋,又寫實又奇幻,不正與公主發布的命令風格一致嗎?

咔嚓!怎麼了?僕人們攀上火山、穿越大洋、鑽入箭林……不是命喪半途,便是因空手返回,受到公主嚴懲而身首異處。咔嚓!咔嚓!一顆顆人頭落地。

「這不是我要的!」咔嚓!又一顆頭顱滾落。

一個又一個鳥籠,裝進一隻又一隻不是瓦倫蒂娜想要的鳥兒。她焦慮地鑽進花園,骷顱隱於畫面各角落,黃尾貓頭鷹、歌姬夜鶯、國王企鵝……直到那個空的、金色的、所有鳥籠中最美的第101個鳥籠,那是父親在瓦倫蒂娜10歲時送她的生日禮物。

哎呀呀,我們好像嗅到一些小女孩的心思了。搭配圖來看:滿室堆疊的玩具,貼滿一牆的小鳥塗鴉,公主低頭操弄一只娃娃,玩偶都在微笑,只有瓦倫蒂娜鬱鬱寡歡。能住進金色鳥籠的飛禽究竟是什麼?公主又在執著追尋什麼呢?

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》內頁(取自De Eenhoorn官網)

這裡,我們讀到兩種距離,一是僕人與公主之間的距離,負責執行任務的人,一直沒搞懂發布命令者的企盼;另一是公主所想和所能,至今尚未交集所產生的距離。她內心有所渴求,但她自己也沒搞清楚究竟想要什麼。可怕的是,她擁有權勢——砍頭,砍頭,砍頭!

這樣的故事,會不會讓人讀得恐怖驚駭?克涅特謹慎地選用了黃色系,讓全書透光,減少陰暗。黑墨舖疊的樹木或鳥羽,也刷上幾層半透明的白色,降低沉鬱,多些柔軟。字體的設計除了印刷體外,克涅特另以手寫字來突出部分重點,豐富了整體視覺閱讀的感受。

文字方面,安娜.卡斯達諾里也是輕重比例拿捏得宜。她讓部分細節突出,比如僕人們尋鳥的過程;又讓部分過程模糊,比如咔嚓,10個人頭被砍了下來。因此,全書閱讀起來緊張卻不害怕,對角色行為嫌惡,又對劇情的演變充滿好奇。

接下來,一隻兒童塗鴉筆觸的鳥占據了一整個跨頁,那是出現在瓦倫蒂娜夢中和她交談的鳥,於是她再次下令:「我要會說話的鳥!」人民一片茫亂失措,往東方遠行,找來能禮貌表達感謝的、會背詩的、愛說故事的……各種鸚鵡,但公主很快發現:牠們根本不會說話!

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》內頁(取自BOHEM官網)

咔嚓,咔嚓!咔嚓掉那麼多首級,瓦倫蒂娜仍未覓得配得上金色鳥籠的鳥兒。

直到一個小男孩挺身出列,「我知道哪裡有會說話的鳥!」他以公主不再砍人的頭為交換條件,並且要求「答應我,你會保持耐心。」公主同意了,11個月後,男孩獻上了……

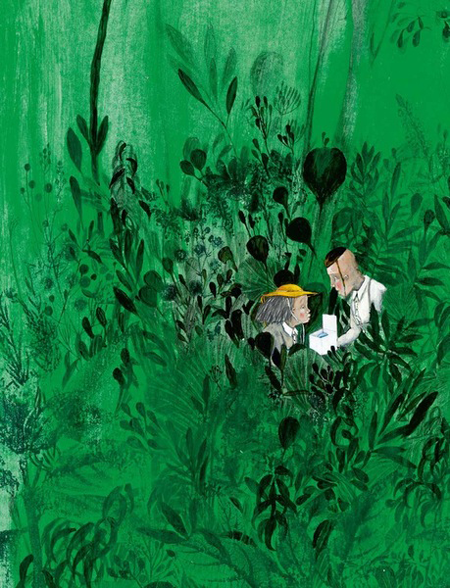

會說話的鳥在哪裡?長什麼樣子?公主後來有信守承諾嗎?畫面上一片青綠,第一次一股清新空氣竄流進來,公主和男孩窩在中央偏右,我們瞧見瓦倫蒂娜露出純真的神態,兩人四目集中在一只開啟的白色方盒上,裡面是一顆小小的蛋。

《金色鳥籠或殘酷公主的真實故事》內頁(取自BOHEM官網)

離夢想成真只有一片蛋殼的差距,好近!就像飛行員畫了一口紙箱,小王子看見他理想中的綿羊,公主幸福地懷抱那顆蛋,靜靜睡去。

故事後來怎麼了?主修哲學的卡斯達諾里在故事尾聲留下3種可能:孵出一隻不會說話的烏鴉、公主不小心把蛋壓碎了、孵出一隻能言善道但從不跟公主說話的鳥。第三種進展最絕了,它又形成了另一種距離:理想達成,但非己所願。

你呢?你還想到哪些情節發展呢?

▉理想與現實的距離

《叢林》

Jungle

文、圖:文森.皮安尼納(Vincent Pianina)

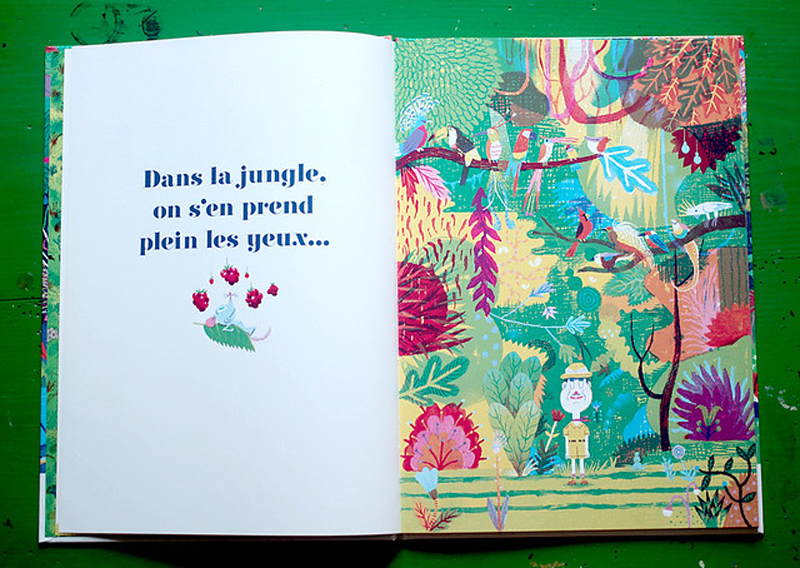

《叢林》書封

螢光桃紅色,會讓你產生什麼樣的聯想?是充滿了熱情、浪漫、好奇等正能量?還是流露著魅惑、有毒、詭譎等負面感受?封面中央,身著探險裝備的小小人兒正帶領讀者走進蓊鬱的叢林裡,迎接他的會是一場熱烈昂揚的野外行旅?還是一次坎坷艱困的遭遇呢?

書封的畫面相當豐富,值得細品久一會兒。請留意那些或露臉現身,或潛藏隱匿的動物們,數數看一共找到幾種、幾隻叢林動物住民,在接下來的故事裡,或許牠們會陸續登場喔。

翻開蝴蝶頁,是一整片密密麻麻的林地鳥瞰景象,那些螢光桃紅花點點暗藏其中。

書名頁上,探險裝扮的男士正昂首闊步往右側角落前行。準備好了嗎?進入叢林~

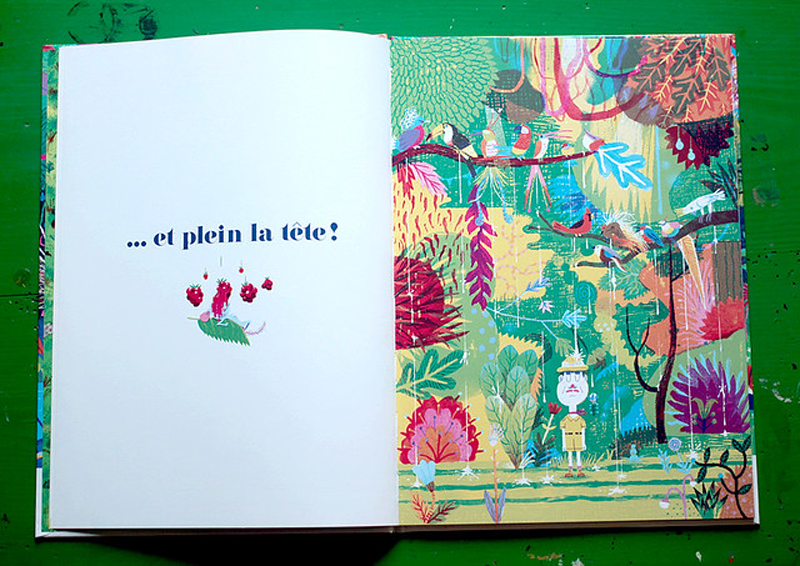

《叢林》內頁(取自blog:Vincent Pianina)

「叢林,讓人覺得光彩奪目。」第一行文字寫道。是的,熱帶鳥禽羽翼色澤豔麗炫目,真的教人眼界大開啊!但是,翻頁:

《叢林》內頁(取自blog:Vincent Pianina)

「也讓我們狼狽得灰頭土臉。」探險家被「鳥糞雨」淋滿整頭。再下一頁:

「這裡有令人捧腹的」,主角笑著伸出食指,標定眼前的一尾變色龍。的確,叢林裡住了許多罕見物種。再翻頁:

「或者會兇狠叮咬的!」主角食指瞬間被變色龍緊緊咬住。

感覺出整本書的規律了嗎?法國圖文創作者文森.皮安尼納用簡潔又具諧音韻趣的文字,描述一段懷抱想像,歡喜地走進叢林,卻不斷遭遇現實洗禮,最後看清真相的旅程。畫面上,每兩頁形成一組橋段,乍看與揭露之間,只有一個翻頁的距離。節奏短促,鋪排張力十足,再搭配上突梯非凡的色彩,以及或形染或版印或手繪的多元技法,讓佈局更顯得熱鬧且誇張,像廟口搭出的戲台,上演了一齣鑼鼓喧天的大鬧宮廷戲碼。

皮安尼納曾與法國作家Lorenzo Papace合作,共同為歌手Sankta Kucia製作一支MV:《波羅的海》(Østersøen)。影片裡同樣運用多樣媒材,以逐格動畫形式完成,也可以感受到皮安尼納幽默玄想的風格。

Ödland, Østersøen from Lorenzo Papace on Vimeo.

回到故事,探險家還在叢林中呢!他上一刻享受著日光浴,下一秒便被驟雨淋成落湯雞;上一刻企圖和幼豹伸出友誼之手,下一秒就被母豹兇猛的爪子飛撲;上一刻「撲通」跳入水潭,下一秒就「咕嚕」被鱷魚吞下……如此這般緊湊的劇情,探險家越是深入真實叢林,越是從理想叢林中清醒。

隨著理想與現實的距離一步步拉近,此時已傷痕累累的探險家終於崩潰,熱愛大自然的心燃燒殆盡,他……

我們留點懸念好了。而在後蝴蝶頁顯示的結局是,這位探險家說:「事實上,野外生活呀,這是小事一樁呀!」他覺得自己已經找到深入叢林、落腳安室、與之共存的方法了。

▉失敗與成功的距離

《老是沒有》

Toujours rien

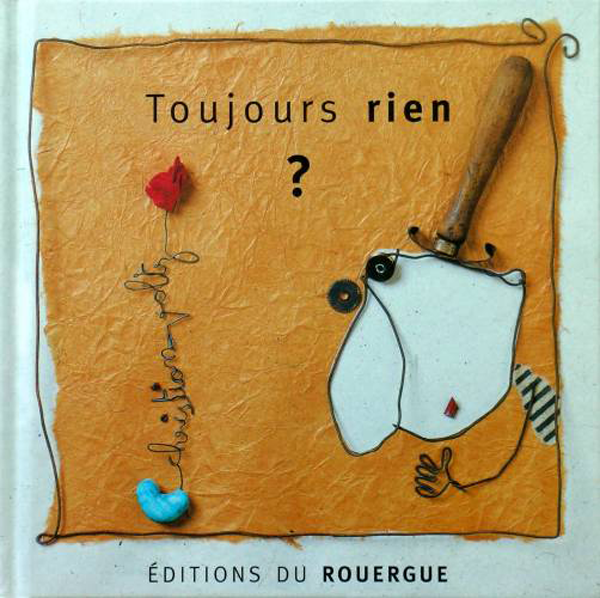

圖、文:克里斯.渥茲(Christian Voltz)

《老是沒有》書封(取自Christian Voltz官網)

看看封面,有沒有一種熟悉感?實物拼貼拍照的風格,將破罐、碎骨、零頭布等匪夷所思的材料組合成鮮活生動的畫面,沒錯!正是我們從《你在開玩笑嗎?》這本圖畫書認識到的克里斯.渥茲(他另有一本中譯繪本《髒話》,名字譯為克里斯提昂.佛茲)。

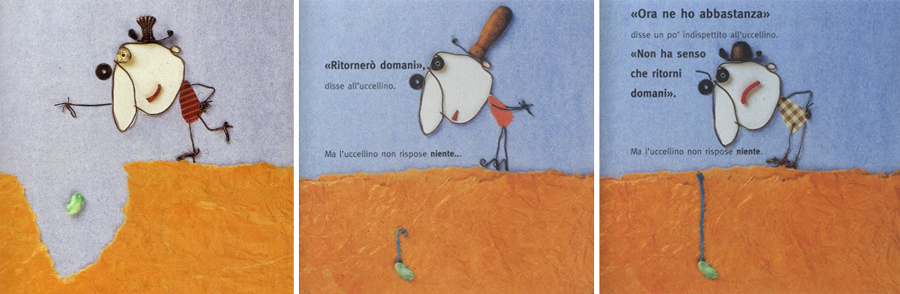

主角路易先生興致高昂地挖了一口小坑,播下一粒種子。隔天來澆水,仔細瞧:「沒有!」(種子還沒發芽)翌日再來,「沒有!」要耐心等吧。又過一天來查看,「沒有!」可能時間還沒到。睡了一覺再來,「沒有!」芽要抽出來還真夠久的。月落日升,路易先生看著這片平坦的土地大喊:「沒有,老是沒有!」他受夠了。

(取自Christian Voltz官網)

就在路易先生賭氣不再出現時,某事發生了。怎麼了?

因為渥茲親和的素材與簡明的敘事,法國許多學校喜歡運用他的作品,仿製成影片,讓孩子們練習創作技法和故事陳述。我們揀選了其中兩支,與大家分享,其中一部由孩子朗讀原著:

另一部將畫面重製,同樣讓孩子們朗讀:

故事究竟如何發展,請直接看影片吧。

渥茲也曾與西德廣播公司WDR合作,將此書做成無字動畫。

更動了故事結局,讓路易先生終於如願聞到花香。大過年的,謹以皆大歡喜的結局,祝願各位迎接新的開始!

▉同場加映

-

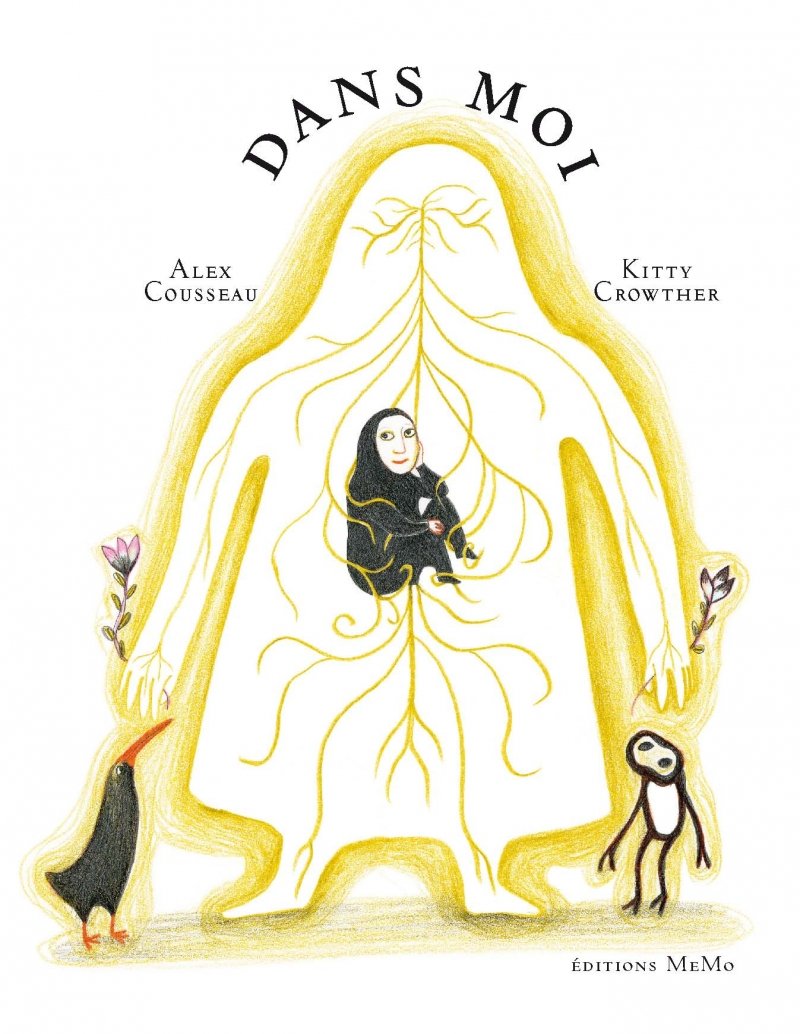

《在我裡面》Dans Moi

世界上最遠的距離,不是某個你不知道他愛著你的人站在自己面前,而是始終理不清、搞不定的自己。

世界上最遠的距離,不是某個你不知道他愛著你的人站在自己面前,而是始終理不清、搞不定的自己。在「我」成為自己之前,「我」在他方。直到「我」進入「在我裡面」的國度,去面對深夜般的敵人,方能重新執掌自己,讓鳥兒自由飛翔,釋放歡慶生命的煙火和盡情享受那些尚未成真的故事。

這是一本關於自我探索、坦露與面對的療癒系圖畫書,由阿雷克思.古索(Alex Cousseau)和凱蒂.克羅瑟(Kitty Crowther)合作。繪本書房已多次介紹過古索的作品,而從《湖畔的安妮》、《我的小小朋友》到新近的《小熊晚安故事》,克羅瑟如出自精靈界的畫筆,總是神妙奇幻。

在外求拉近與他人的距離時,也請進入「我」的心靈深處,釐清和自己的距離。

-

《烈日下的對決》Duel au soleil

《巨人的時間》、《山中》、《亞哈與白鯨》一連三部繪本,讓我們認識了西班牙插畫家馬努葉爾.馬爾索(Manuel Marsol)。這本《烈日下的對決》是他2018年的作品,並獲當年法國童書繪本類的小金塊獎(Pépite livre illustré,2018)。

宛如一部向美國西部鎗客電影致敬的紙上劇場,兩位主角:印第安人與牛仔,兩位配角:各自的坐騎,四個角色保持距離地在大特寫、全景定位鏡頭交錯剪輯下,形成一齣明快、緊張又詼諧逗趣的生死對決。偶而竄出的雁鴨、毒蛇和野牛,讓緊弛的旋律忽然變調,甚或連遠方的火車、天上的飄雲都十分有戲。

這場豔陽下的大對決,隨著日落而逐漸跨越了距離。

馬爾索特地為此書調配了多首合適的背景音樂,歡迎點擊下圖線上聆聽—

作者依繪本《烈日下的對決》調配的音樂清單(取自Manuel Marsol官網)

此外,Violette Leduc圖書館也將這個故事做了非常精彩的演繹:

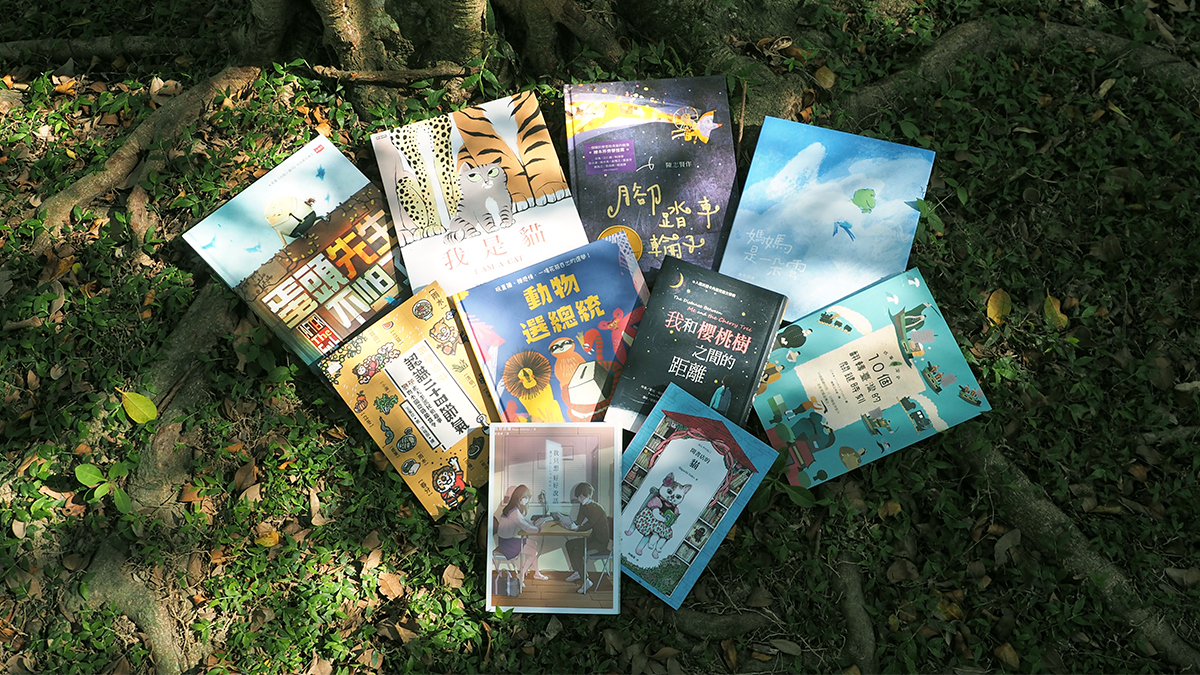

OB短評》#226 格局開闊的極品好書懶人包

●貓修羅

楊佳嫻著,木馬文化,380元

推薦原因: 樂

書裡充滿與貓相關的文學典故,彷彿想證明吾道不孤,又帶著楊佳嫻特有的一點機智一點俏皮。貓奴愛貓怨貓憐貓,其實也是愛憐瞋怨那個孤獨的自己。【內容簡介➤】

●逃亡作法 TURD ON THE RUN

東山彰良著,邱香凝譯,時報出版,399元

推薦原因: 議 樂

以多族裔為背景的反烏托邦小說,雖然不如東山彰良後來的作品打磨細緻,斲削痕跡反而顯現出對國家制度的猛烈批判。【內容簡介➤】

●神經喚術士

Neuromancer

威廉.吉布森(William Gibson)著,歸也光譯,獨步文化,399元

推薦原因: 樂 獨

賽博龐克(Cyberpunk)文類開山始祖之作。以全球化的日本為背景,駭客神經與數據斷裂復接合,深陷意識與肉身罅隙的感官之網間,嗑藥般迷離幻豔的文字是譯者一大考驗,而本次譯本終於轉譯出這種虛浮輕漂的氛圍。【內容簡介➤】

●我的青春,在台灣

傅榆口述、陳令洋採訪撰文,衛城出版,360元

推薦原因: 議 獨 益

政治立場與父母相似的華僑二代,透過拍攝紀錄片,凝視台灣族群論述的分裂雜遝,一點一點拼湊自己的獨立主體。這本由導演傅榆口述的生命史,讓她與台灣民主共同成長的生命經驗得以被看見,也讓人瞭解她在金馬獎典禮上掀起驚濤駭浪的發言,不僅是對台灣獨立的期待,也是脫離威權論述,確立自我身分認同的宣言。【內容簡介➤】

●選擇性緘默症:不說話的孩子

王意中著,寶瓶文化,300元

推薦原因: 知 獨 益

選擇性緘默症是多種與焦慮高度相關,對特定場合、特定人士保持緘默的障礙(disorder)集合。在以語言作為社交樞紐或智力展現的華人社會裡,有緘默障礙的孩子往往被貼上智能缺失、頑固等標籤。本書釐清選擇性緘默症與類似障礙的區分,並點出父母師長對待這類孩童的地雷,相信能緩解同在沈默中受苦的父母子女一點焦慮。【內容簡介➤】

●為何我們總是選錯人?

人類政治行為的迷思

Political Animals: How Our Stone-Age Brain Gets in the Way of Smart Politics

瑞克.謝克曼(Rick Shenkman)著,曾亞晴、陳毅瀓、林士堯譯,左岸文化,480元

推薦原因: 知 議 樂

本書嘗試以神經科學、動物行為學等理論,詮釋人在面對政治時,會基於本能的恐懼與焦慮做出選擇,而非理性判斷,屬於當今新興的生物政治學範疇。然而在情緒牽制與理性間,人的行為光譜還有許多空間,生物本能或許只是整合分析中的一個因素。【內容簡介➤】

●亞當與夏娃的興衰

The Rise and Fall of Adam and Eve

史蒂芬.葛林布萊(Stephen Greenblatt)著,梁永安譯,立緒文化,450元

推薦原因: 知 思 議 樂

以考古證據、巴比倫其他文化和伊斯蘭教,來考據聖經裡亞當夏娃的故事其實受到多樣異文化影響,並經過許多流變,打破聖經釋義的單一性。後半部反過來敘述此一故事如何影響後世文學、哲學及演化論,接榫後人對於人類誕生原型的質疑動搖,進而重新定義人之初的當代版本。作者將歷史軸線拉長,框架拉大,格局開闊而有新意。【內容簡介➤】

●2月20日的祕密會議

L’Ordre du jour

艾希克.維雅(Éric Vuillard)著,陳芳惠譯,麥田出版,350元

推薦原因: 知 批 文

以運鏡般的小說筆法,描繪納粹崛起的那場會議,作者對事件的敏銳度精準懾人,雖有簡化歷史之嫌,卻是犀利漂亮的文學切入,絮絮叨叨的法文語感也做出了軟墊式的烘托,讓硬梆梆的事件多了一股普魯斯特風。

影像化與充滿韻律感的語言,框取(frame)出一幕幕電影景象和運動,使歷史上的森冷時刻在讀者眼前流動起來,光華閃爍間突顯出幽暗罅隙,不得不為文明深藏的邪惡所驚動。【內容簡介➤】

●唱垮柏林圍牆的傳奇詩人

Warte nicht auf bessre Zeiten!Die Autobiographie: Wolf Biermann

沃爾夫.比爾曼(Wolf Biermann)著,廖天琪譯,允晨文化,450元

推薦原因: 議 獨

受共產主義滋養長大的作者,在體認到共產政權變質為巨大的極權壓迫後,以詩歌創作鼓舞了一代人。這本自傳不僅展現出個人認同的遞變,也顯示了作者對自由的一貫追求。極權迫人噤聲,但藝術因其感染力與批判性,始終是打破寂靜的巨大抗爭力量。

非常值得一讀的傳記作品。柏林圍牆的倒塌帶來了「歷史終結」,民主自由取得普世勝利的歡欣。晚近世界威權再興,民主國家面臨危機,如此局面證明了自由的體制仍須細心維持,否則隨時可能倒退。回首重看歌謠藝術的自由精神如何顛覆及挑戰共產政權,不僅具有歷史價值,且蘊含一定的現實啟示。【內容簡介➤】

●吾業遊民

一個德國遊民血淚拚搏三十年的街頭人生

Kein Dach über dem Leben: Biographie eines Obdachlosen

理查.布洛克斯(Richard Brox)著,葉怡昕譯,聯經出版,420元

推薦原因: 批 議 獨

這位遊民的故事實在可憐可愛。對追求效率的德國社會而言,這樣的人生顯然太不正確了,體制的歧視與暴力冷血駭人,讓人感覺到某種德意志的嚴峻,好在本書引來的迴響也成了他的轉機,人生多舛,有時候需要的也只是這麼一點點的飽暖。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量