活動》台灣閱讀節,0到100歲都能參與的閱讀嘉年華會

12月的第一個週末,據說是今年入冬以來最濕冷的一天,清晨走進大安森林公園,稀稀落落的遊客撐著傘、瑟縮著脖子抵抗寒意,穿過濕漉漉的樹林草地,遠遠可見「台灣閱讀節」超過100頂紅白色的活動帳篷,點綴著灰濛濛的天空。走近一看,只見工作人員一邊謹慎地在開幕前做最後打點彩排,一邊為好奇駐足的遊客詳細解說,看著工作人員一張張熱情的笑臉、遊客們獲得解答後滿口答謝與眼中的驚喜,一來一往的互動中,對書本的熱情流瀉而出,周圍的冷空氣彷彿一點一滴退散,可以預見這是一場不畏寒流的閱讀盛會。

在文德國小戰鼓隊的咚咚太鼓聲中,這一場全台大的閱讀嘉年華揭開序幕。教育部主任祕書朱楠賢致詞時表示,打開一本書,就進入一個嶄新的世界,時下的閱讀越來越多元,和科學、藝術、運動等不同領域結合,也有VR、AR等各種影音裝置,甚至主動帶領你遨遊其中,閱讀不再是單面向的活動,變得更豐富有趣,適合各個年齡層、不同需求的民眾。

國家圖書館館長曾淑賢進一步分享,今年閱讀嘉年華活動融入Science(科學)、Technology(科技)、Engineering(工程)、Art(藝術)及Mathematics(數學)等STEAM五大領域教育趨勢及新課綱進行規劃設計,希望藉由創新閱讀推廣活動及數位學習內容,突破固有閱讀推廣之建構思維。

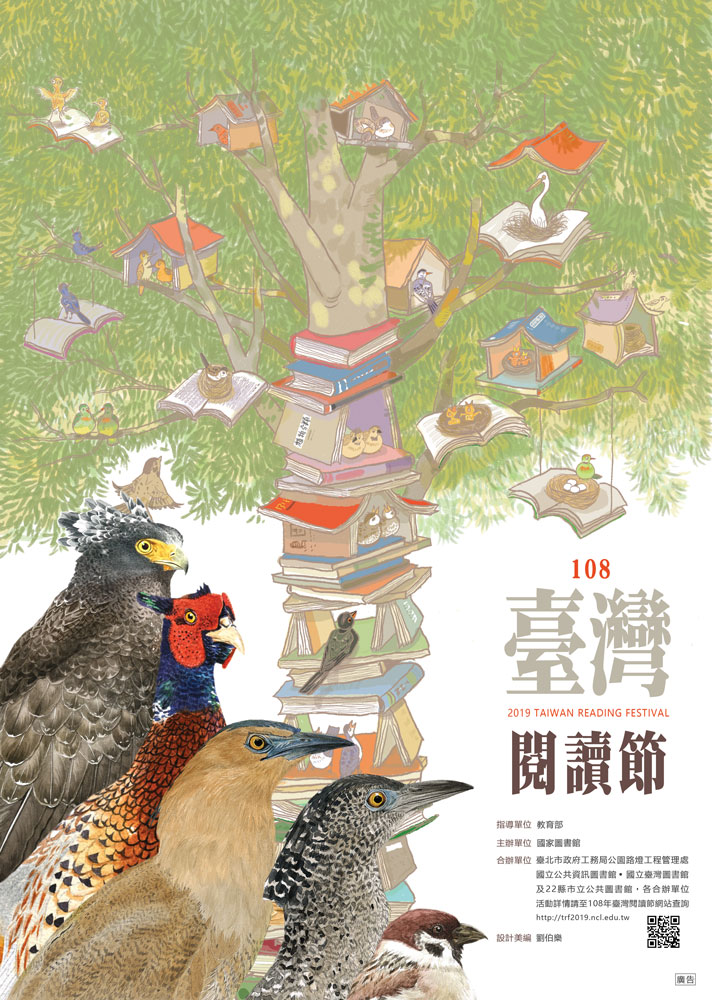

「台灣閱讀節」今年的主視覺,取自投入野鳥觀察三十餘年的劉伯樂老師作品《我看見一隻鳥》,藉由一位小女孩在大坑自然國家公園觀察五彩繽紛的鳥類,結合自然生態、生命教育、溫暖深思的親子對話,與童趣又寫真的繪圖,映證了藉由閱讀,就能進入豐富的新世界。

台灣閱讀節主視覺海報

今年共同參與閱讀嘉年華活動的合辦單位,有各縣市圖書館、博物館、學校、出版社、書店、民間閱讀團體,還有波蘭、以色列、斯洛伐克、墨西哥、義大利等駐台辦事處,舞台上由各處室代表拋送「閱讀動力球」,象徵送給民眾閱讀帶來的「學習力」、「思考力」、「觀察力」、「記憶力」、「創造力」、「反應力」,熱鬧溫馨。

開幕式結束後,陽光悄悄露臉,許多家長們帶著孩子一邊玩樂,一邊享受閱讀樂趣。靠近大安森林公園兒童遊戲區是經典人氣的「森林.泡泡.科普樂」主題展區,孩子們人手一盆泡泡水,透過網子揮舞出漫天泡泡,穿插著泡泡達人的表演,歡笑聲不斷;玩累了再走到「森林故事村」,每個整點都有台北市立圖書館推出的「林老師說故事」,選擇喜歡的故事,在帳棚前的小椅子前坐下來,聆聽唱作俱佳的達人說故事表演。

一場「小紅帽與大野狼」20分鐘故事中,許多三歲以下的小小孩們,不但全都安靜端坐在位子上,更專注聽著台上身穿小紅帽衣服阿姨、打扮成大野狼的叔叔逗趣演出,隨著故事的高潮迭起,小小的臉上表情轉換著,後頭的爸爸媽媽們,也跟著露出滿足的微笑。

不只耳熟能詳的童話故事,還有英文歌謠、台語與客語的繪本故事,與搭配故事內容應景又有趣親子手作,通通免費參加。男孩子最喜歡的樂高積木當然不會缺席,只見三張大桌子上滿滿的積木,大哥哥正一步一步教導孩子們製作屬於自己的賽車,一旁的家長也投入在手做的樂趣中。

「與機器人玩遊戲」能和書寶一起唱唱跳跳,並進行機智問答的闖關考驗,上傳與書寶的美圖合照可獲得集章一枚,機器人不只是高難度的科技產品,也能與孩子輕鬆互動。聖誕節將近,利用森林系材料樹枝、樹葉、乾燥花等製作聖誕花圈也是人氣攤位,另外聖誕帽、沙畫、卡片等也吸引許多小朋友參加。

活動現場規劃16項主題,超過250場的閱讀活動,並精心規畫不同類型的主題,有以貓頭鷹代表「知識充電」路線、以麻雀為代表「嘻嘻鬧鬧」路線、雉雞代表「安靜閱讀」路線,每人都可以領取一本閱讀護照,按圖索驥,參加有興趣的活動。

互動闖關遊戲通過後,有繪本、書籤、文具用品等豐富的獎品;集滿印章也可以獲得爆米花、餅乾、甜甜圈咖啡等小點心,假日午後吸引許多親子家庭參與活動,玩累了就在草地上野餐休息。5個駐外辦事處前擺放了好幾個懶骨頭沙發,許多爸爸媽媽帶著孩子們,雙雙對對窩在沙發上,在舒服的陽光下,為孩子念故事,享受天倫之樂。

在熱鬧的互動活動外,34家出版社也有各類型書籍販售,誰說聖誕禮物一定要是玩具,選擇幾本好書,陪伴孩子一起長大。

孩子在大安森林公園生態導覽中認識周遭的生態植物

除了孩子,成人藉由「旅圖小徑」,利用圖書館的各類創新服務,在忙碌的生活中更簡單親近書本。或者來到「博物館嬉遊島」,從國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館,與桃園、新竹、台南、高雄、台東與花蓮各地圖書館展出,了解地方特色、閱讀推廣與在地旅遊祕境;甚至一窺國家圖書館珍藏的「國寶級」古書,不但可增長知識,還能獲得尋寶禮物。另外,大安森林公園難得的生態導覽與自然野趣DIY活動,也讓都市裡的居民在這難得的城市綠洲中,收穫滿滿。

今年是「台灣閱讀節」活動第7年舉行,朱楠賢笑著說,這是一場「0到100歲都能參與的盛會」,鼓勵大家翻開書本,打開一個豐盛美好的新世界。●

彩蛋》「比家的日式餐桌」主人比才的廚房大公開,《家酒場》的現場大直擊

讀過《家酒場》的讀者們,一定都對比才的廚房好奇不已:究竟備了多少調味料?到底有多少杯碗盤碟?廚具們怎麼收納?尤其有下廚習慣的讀者,對廚房的想像恐怕還多過於菜餚。

Openbook編輯部非常榮幸親臨現場,公開這讓所有愛下廚之人羨慕欲死的廚房,也邀請比才提供實用建議,祝福各位都能在家宴新星的加持下,步向廚房的坦途!

比才家廚房是開放式的,寬敞料理台加上中島,完全是做菜之人心之嚮往,其中也藏著她相當得意滿意的機關。首先是流理臺下的陰暗櫥櫃,一打開,LED感應燈便會亮起,所有常溫保存的調味料等瓶瓶罐罐一目了然。

更細緻的地方還有特製的滑軌三層收納架,比才說一般只有兩層,但她堅持要做三層才夠放。聽了忍不住在心中含淚點頭如搗蒜,收納架這玩意,來個18層都不嫌多啊!

黃麗群在《家酒場》序中稱比才是「我們這時代的講究人」,比才的講究除了料理與酒,也延伸到廚具和器皿。她買杯盤碗碟,習慣要成雙成對,一買就得二四六。

這天她特地拿出一組做工細緻、色彩古艷的杯盤組,特別介紹來自波爾多市集,店主說是一位急需用錢的孕婦寄賣。價錢可以,風格美麗,偏偏只有三組,掙扎一陣殺過價後仍是帶回台灣,「它讓我打破了單數不買的原則。」能打破原則的,最是迷人。

▇比才推薦:廚房新手必備三種鍋具

下廚之人想必都有個夢想廚房,但理想豐滿,現實骨感,針對家裏空間不大又想嘗試做菜的新手,比才推薦了三種必備廚具:

一、大理石無塗層不沾鍋

推薦理由:「煎東西沾鍋是一件很沮喪的事情,家庭主婦不要為難自己,就把不沾鍋當消耗品看待吧!」

二、琺瑯燉鍋

推薦理由:「好燉鍋可以做很多料理,琺瑯雖然保溫效果不及鑄鐵鍋,但重量輕很多!」

三、單柄鍋

推薦理由:「煮泡麵、水煮蛋、燙青菜、煮醬汁、溫牛奶、熱酒皆相宜,小家庭怎麼可以沒有單柄鍋?」●

【延伸閱讀】陪朋友喝一杯,下酒菜是最療傷的料理:《家酒場》比才的家宴

家.酒場:67道下酒菜,在家舒服喝一杯(或很多杯)

作者: 比才

出版:有鹿文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:比才

比家的日式餐桌主人,本業是出版社編輯,副業是業餘料理人。愛吃愛煮,愛讀與吃有關的書,愛看與吃有關的節目,愛蒐集古老食器餐具,熱愛研究食譜與飲食文化歷史的書籍,旅行的目的也是為了吃到更多美好的食物,或與特別的食材相遇。

比家的日式餐桌(西式的也有啦):FB/IG

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量