首爾書展.臺灣館重磅登場》展前篇(上) 韓國濾鏡下的臺灣文化「感性」魅力

從體育賽事到文化潮流,臺灣對韓國長年來一直潛藏著某種「好想贏韓國!」的心結。不過在競爭的框架下,情感是流動的,隨著K-Pop韓流風靡全球,熱門韓劇和韓綜引領話題,年輕人追韓團,中年人迷歐巴,流行娛樂拉近了我們的距離。

相對地,韓國對臺灣也不陌生,近年《那些年,我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《想見你》等臺灣青春電影在韓掀起風潮;ILLIT、NewJeans女團MV來臺取景;2024年底韓星金大明與製作人羅PD(羅暎錫)同遊臺灣的YouTube節目《跟著大明尋味》更引起廣大迴響,系列3集的每集點閱都高達220萬到370萬次,尤其金大明對臺南的一番真情流露,更令在地粉絲直呼感動。

除了影視圈的哈臺熱,即將於今(2025)年6月18日至22日舉行的首爾國際書展(SIBF),也首度邀請臺灣擔綱主題國。文策院策畫的臺灣館以「臺灣感性」為題,將有23位臺灣作家隨行,展出超過85家出版社、共550多本書籍。策展主題從文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等六大面向,向韓國讀者呈現臺灣豐富的出版面貌。挾著主題國的氣勢,各出版社與版權公司也都浩浩蕩蕩組團前往,預計將有300人與會,準備展開一趟進軍韓國的征途。

臺北書展基金會董事長、臺灣館策展顧問郝明義表示,這是自2005年臺北書展以韓國為主題國後,時隔20年我們終於反向登上首爾書展,意義非凡。

為擴大宣傳,臺灣館於開展前,就在首爾弘益大學地鐵站播放形象廣告,並與韓國第一大網路書店YES24合作辦理台灣作家韓文書線上書展;由作家張嘉祥所屬的裝咖人樂團將擔綱首爾書展開幕表演,書展預售票開賣一天即賣出超過去年一周的量,現已全數搶售一空,為管制人流現場將不售票,熱門程度為以往少見。

「臺灣感性」一詞源自韓文대만감성,為近來韓國人在IG上廣泛使用的#hashtag,所映照的景象可能是停了一排機車的尋常巷弄、廟宇或公園長椅,或者街邊小吃與珍珠奶茶,加上南國式的陽光與潮溼氛圍等,沒有明確指涉,是在韓文常用的「感性」一詞上,套上了一層看待臺灣新鮮的濾鏡。

那麼,把眼光放回書本,這個韓國濾鏡下的臺灣圖書,呈現了什麼樣的樣貌?

➤發展相似但處境相異,臺灣作品寫進韓國讀者心裡

臺灣與韓國地理位置相近,都曾經歷日本殖民、威權統治與民主化運動,經濟崛起的歷程也相似,甚至此刻都正分別面對共產政權中國、北韓的軍事威脅。

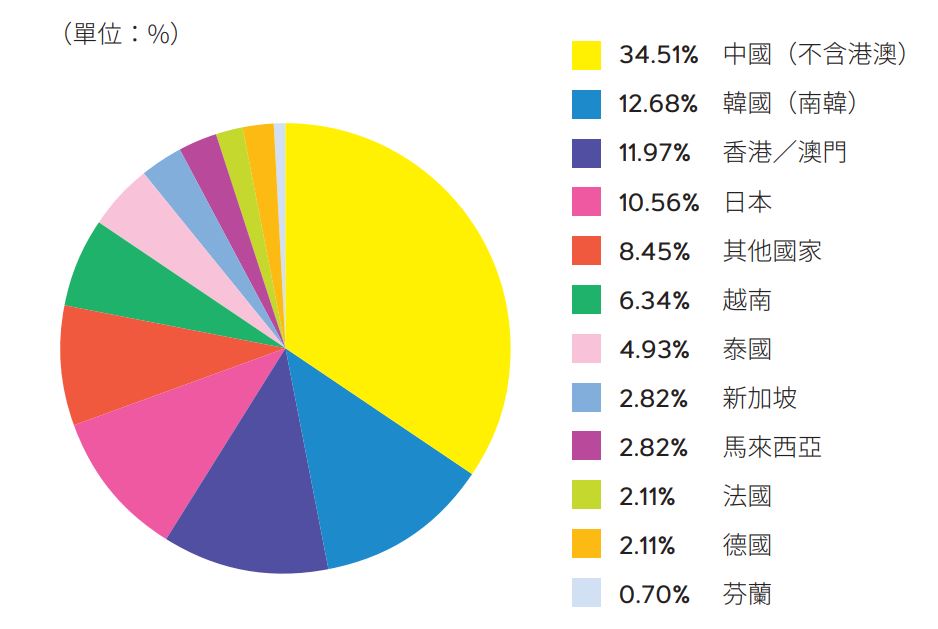

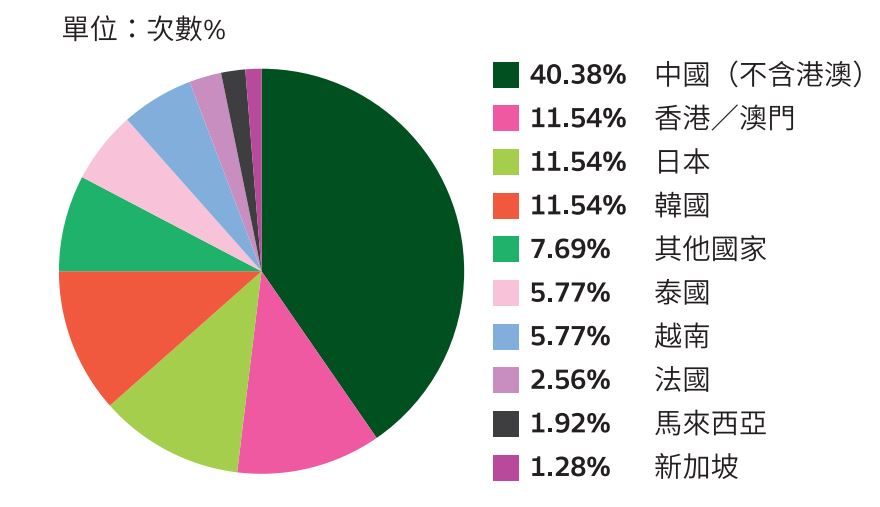

歷來臺韓兩地出版的交流不少,尤其當我們論及圖書定價制等議題時,常借鏡從2014年起實施新版《圖書定價法》的韓國。根據文策院發布的臺灣文化內容產業調查報告,臺書外譯的授權國家,2022年韓國占比為12.68%、2023年佔比為11.54%,皆僅次於於居冠的中國。

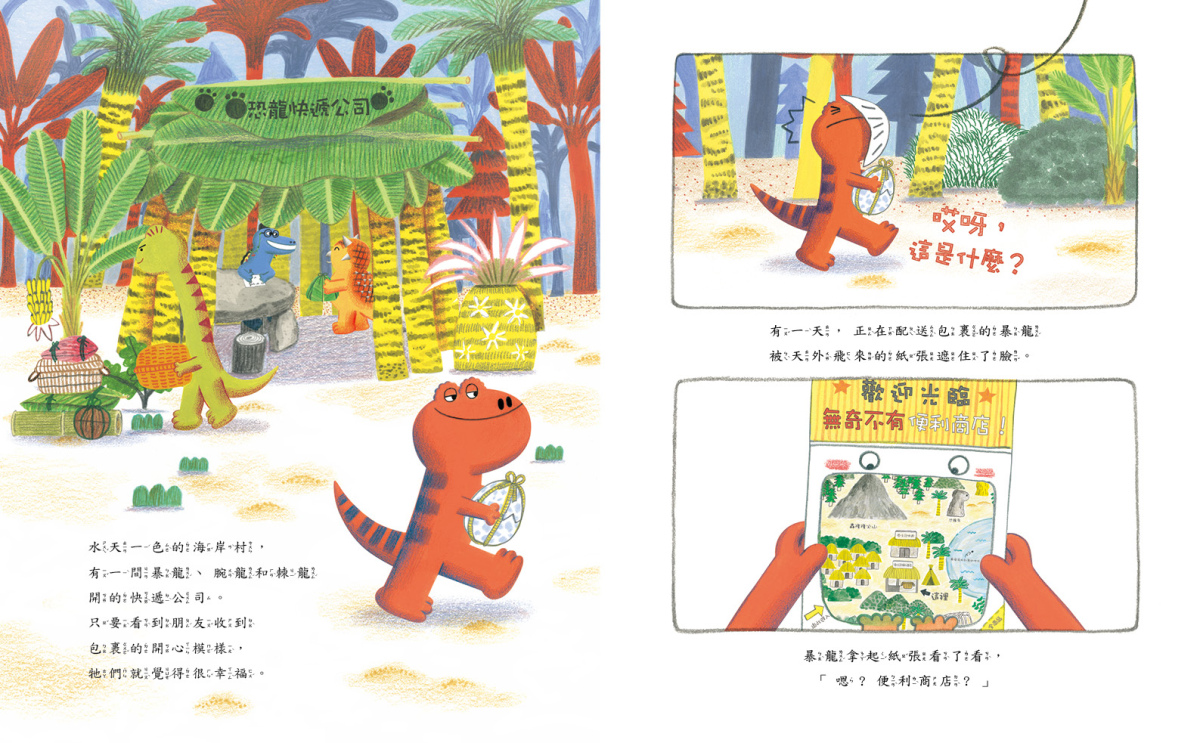

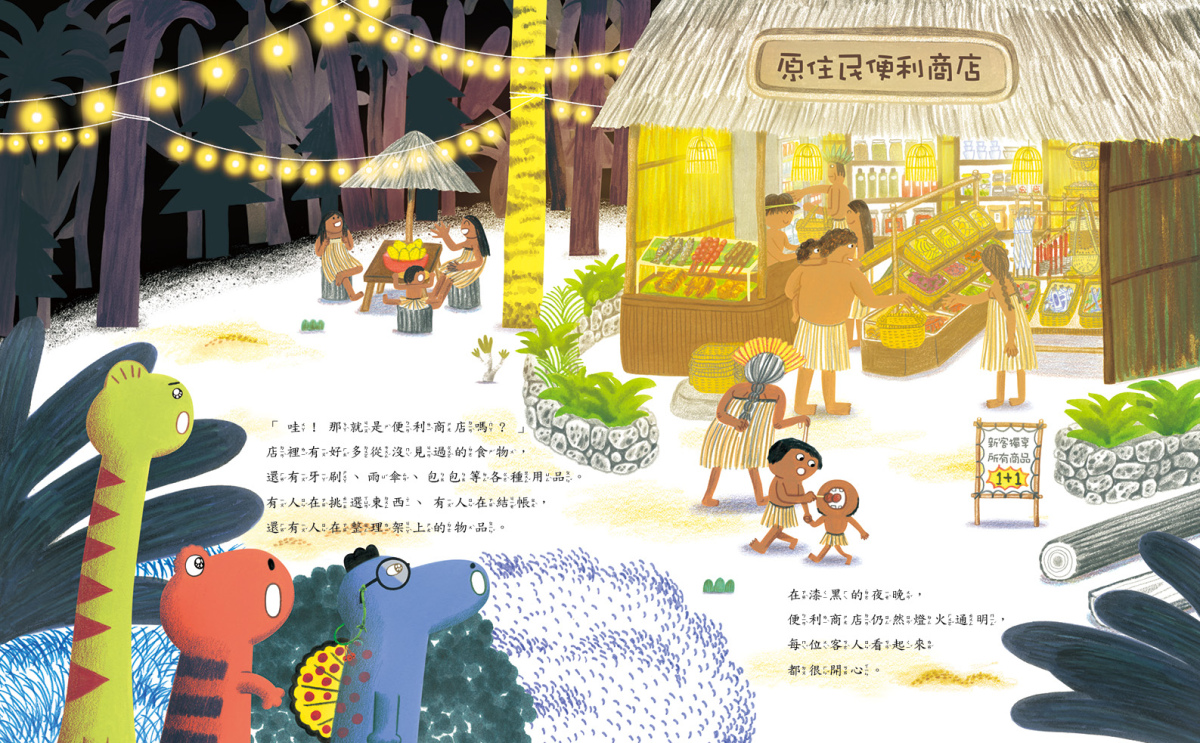

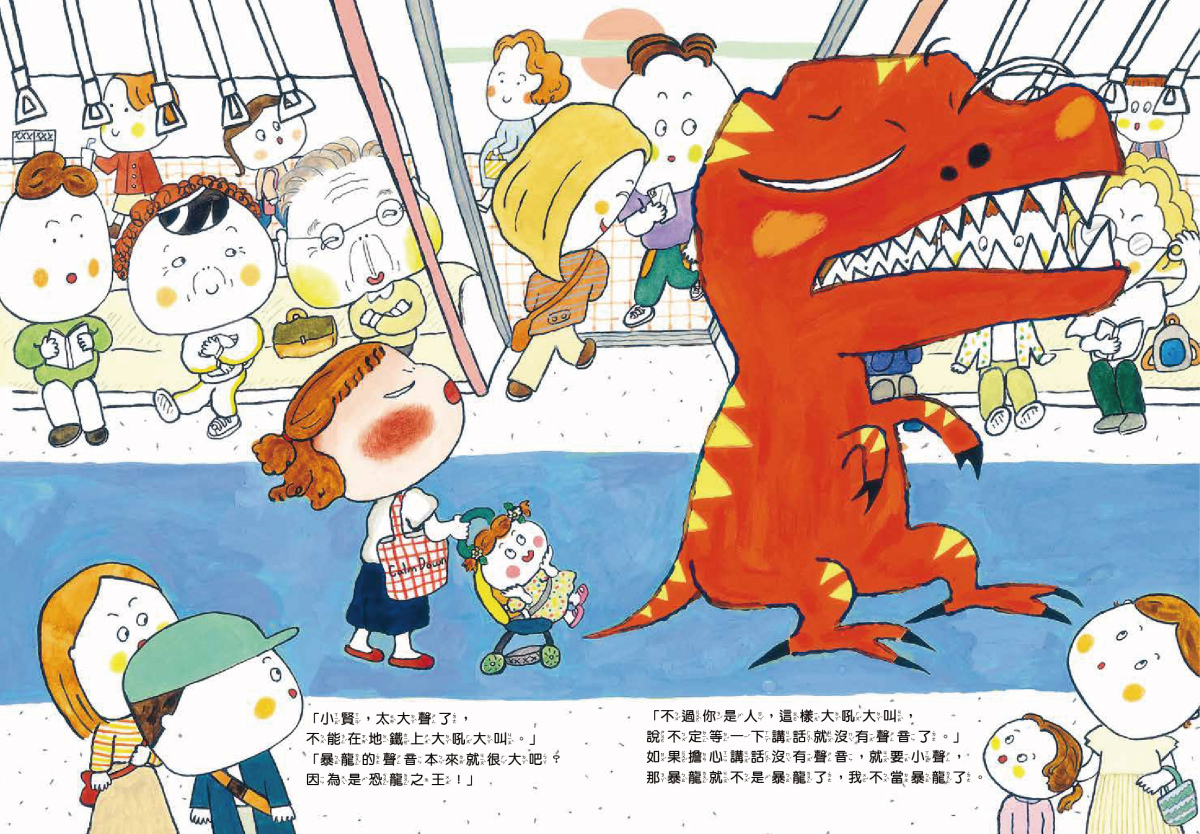

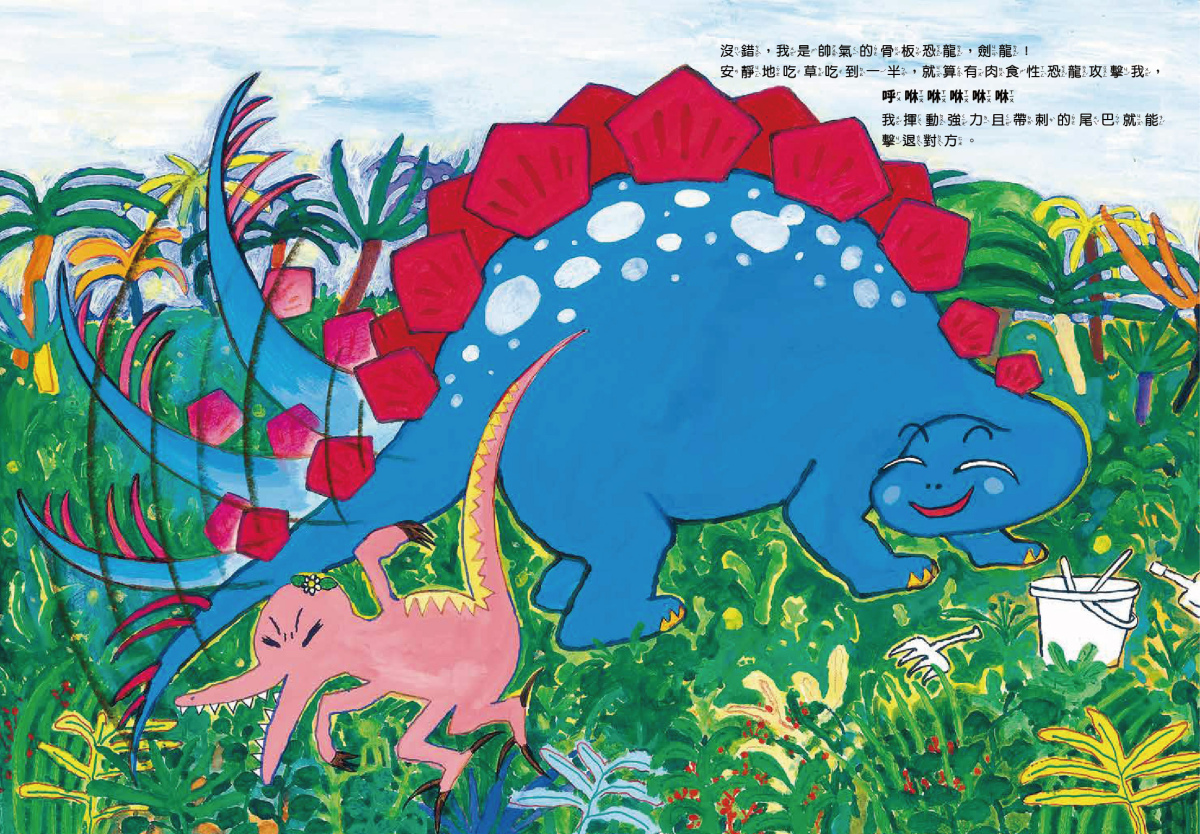

目前臺灣登韓的書籍類型廣泛,繪本、漫畫等圖像作者表現亮眼,除了最知名的幾米之外,包括林小杯、劉旭恭、陳致元、貓魚、湯姆牛、黃一文、常勝等都各有多部作品出版。文字書除文學小說之外,大眾心理作家如周慕姿、鄧惠文、許皓宜,以及社科類作者阿潑等,也都有韓譯作品。

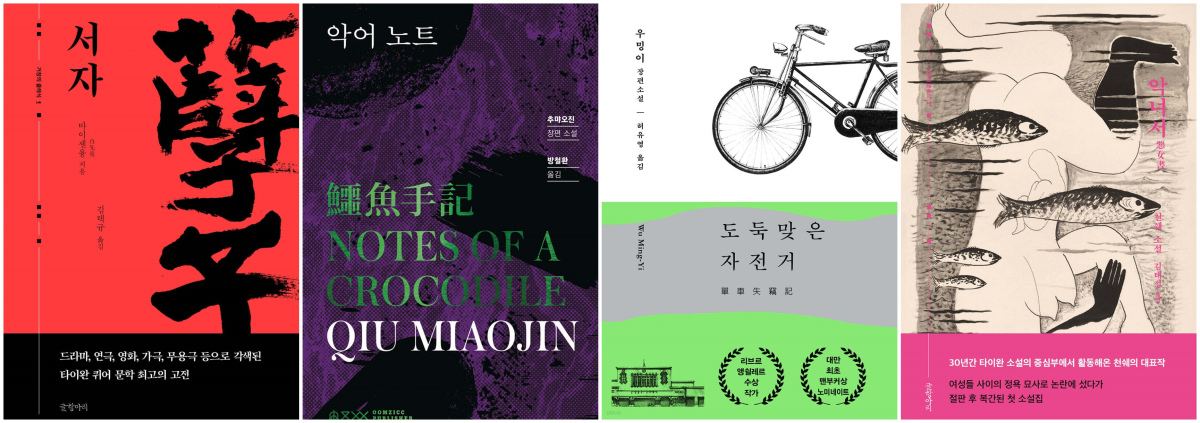

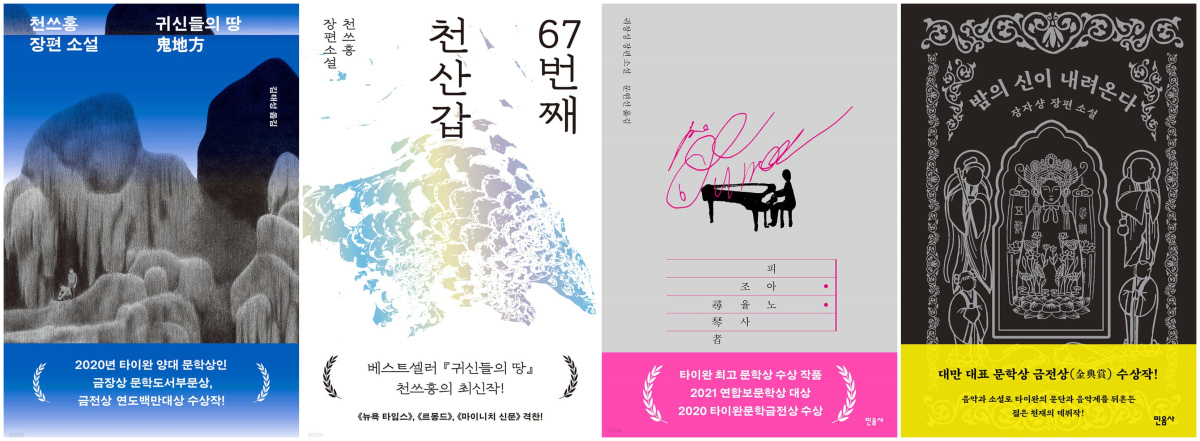

過去臺灣文學迻譯成韓文的不乏白先勇、邱妙津、龍應台等名家,當代作家吳明益、陳雪等也漸為韓國讀者所知,而近期最大的亮點,則是陳思宏的《鬼地方》在韓爆紅。

韓文版《鬼地方》由知名譯者金泰成翻譯,2024年1月在韓出版至今,銷量已破2萬本。引進本書的民音社為成立近60年的大型出版社,擁有強大行銷能量,在YouTube經營的minumsa TV頻道有逾30萬訂閱。在《鬼地方》之後,民音社又出版了陳思宏的《第六十七隻穿山甲》、郭強生的《尋琴者》、張嘉祥《夜官巡場》,並即將推出劉芷妤《女神自助餐》等作。

然而,《鬼地方》這部取材自彰化鄉間的小說,何以在韓國引起廣大共鳴?

韓國性別意識較臺灣保守,女性和同志的處境都不比臺灣,文壇更少有公開出櫃的作家。鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁指出,陳思宏在小說中書寫同志生命經驗,描繪傳統家族重男輕女、角色如何逃離與回返壓抑家鄉的歷程,並藉由暗藏其中的政治禁忌,幽微呈現臺灣近現代歷史,這些都具有跨文化的共鳴。陳思宏也曾在訪談提到,許多韓國讀者透過網路對他表示,書中寫出了自己曾經歷的痛苦。

由於社內人員對這部作品充滿喜愛和熱情,民音社還為本書的眾多人物製作了族譜表。除了出版社的強力宣傳、媒體露出,陳思宏本人如明星般的活躍特質也有推波助瀾之功。他不僅兩度赴韓受訪,還常在社群親自留言回覆書迷,讓粉絲又驚又喜。

鏡文學目前授權韓國的圖書作品共有15部,涵蓋多種題材,除陳思宏外,另有崑崙的暴力奇幻、舟動的推理,與唐福睿《八尺門的辯護人》、吳曉樂《上流兒童》、《致命登入》等社會寫實小說。除了影視改編的口碑或可能性,吳曉樂描寫親子、女性處境與網路性剝削等議題,也十分切合韓國社會情境,因此受到矚目。

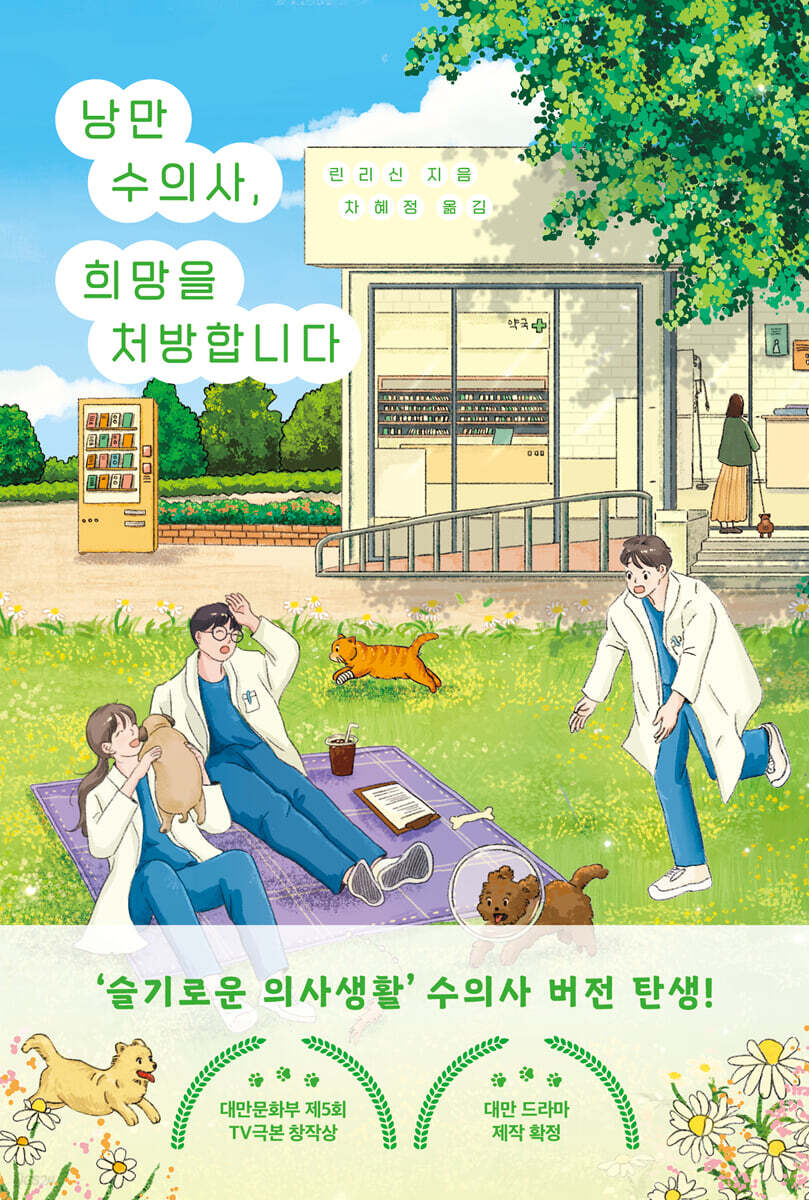

在民音社之外,張惠菁也對引進獸醫作家林俐馨小說《獸醫五年生》的O'fan House出版社印象深刻。她表示,出版社在過程中透過版代聯繫,多次耐心溝通為何改動原書名,以及從《機智獸醫生活》到最後定案為《浪漫獸醫師,開立希望的處方箋》的理由。

O'fan House懇切解釋,書名雖是借自韓劇《浪漫醫生金師傅》,但他們從書中所感受到作者對動物的情意、想傳達的溫暖理念等,正符合這齣劇的精神。出版社信中流露的理解與尊重,讓林俐馨深受感動。這本書去年9月在韓上市,3個月內就賣出一萬多本,證明了出版社對書籍細膩、精準的市場定位。

➤主動來臺尋書,發掘臺灣議題書寫作為韓國參照

春山出版社總編輯莊瑞琳則對韓國出版界的「活力與動能」感受甚深。她指出,在國際版權交易市場上,文學小說是大宗,人文社科書籍因有國情隔閡,推廣外譯更難,通常不是版權公司會主動代理的選項。過去許多聯繫春山的韓國出版社,並不一定透過版代,不少是在臺北書展期間來臺尋書、或平時就特別關注臺灣出版的中小型出版社。

例如,出版周見信、游珮芸《來自清水的孩子》的Marco Polo出版社,創辦人金社長對臺灣議題深感興趣,曾出版張貴興、甘耀明的小說,也簽下陳昭如訪尤美女談同運的《亞洲第一》、陳翠蓮的《重探戰後臺灣政治史》等作。

此外,預計出版楊双子《臺灣漫遊錄》的Mattis Blue出版社,也引進了房慧真的《夜遊》;四季出版社(Sakyejul)推出陳昭如報導障礙者性議題的《幽黯國度》,位在釜山附近的獨立出版社陋巷,則準備出版李玟萱採訪萬華紅燈區女性的《茶室女人心》。

由臺灣出版人陳夏民企畫、與作者陳雨汝赴韓採訪寫成的《做書的人》書中,各有風格的獨立出版社也都激起莊瑞琳探訪的興趣。她指出:「韓國中小型和獨立出版社身上,特別展現了對邊緣族群、女性等社會議題的關注和活躍的能量。」

➤好作品加好感度,在地元素更能跨越國界隔閡

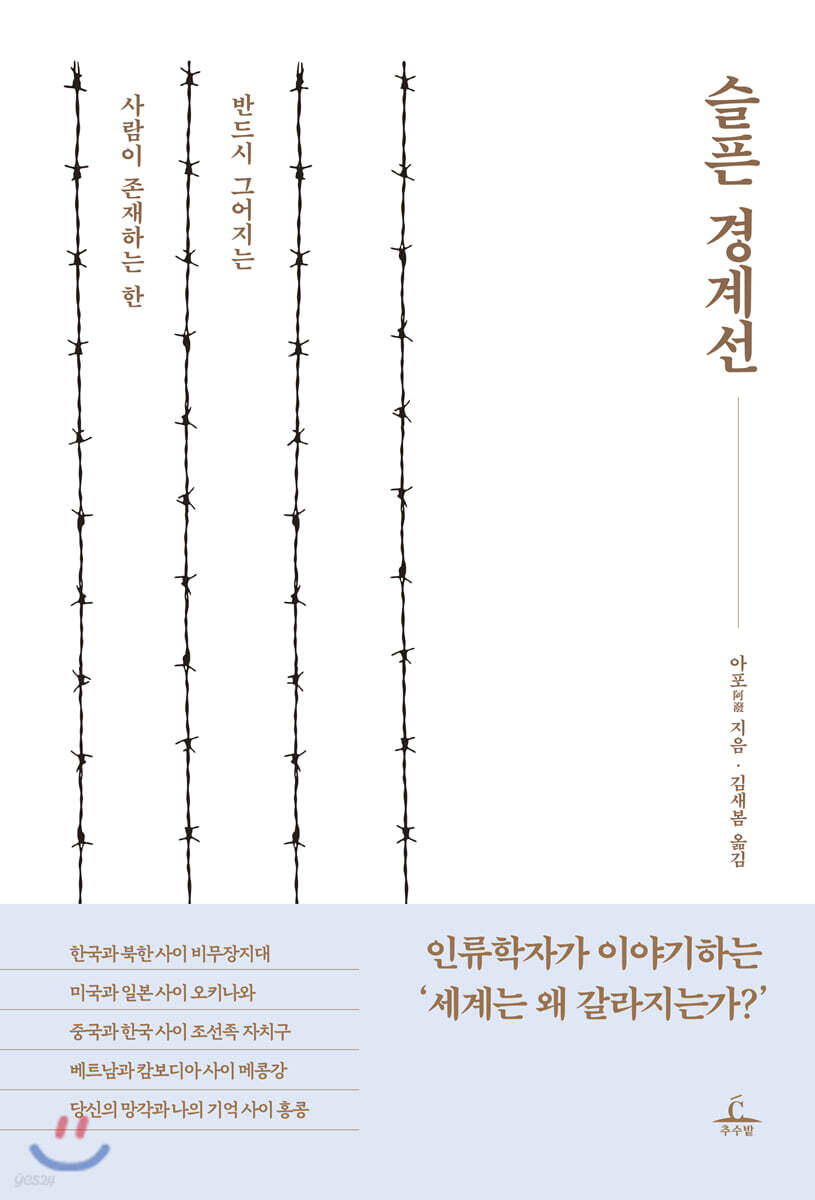

本次首爾書展隨行作家中,阿潑是唯一非虛構類書寫的作者,其著作《憂鬱的邊界》早在2020年就有韓譯本。因常往返東亞、東南亞旅行,阿潑相當關注韓國社會與相關出版。她表示,本以為韓國引進《憂鬱的邊界》是因為書中談及韓國,但從媒體書評及她接觸的韓國朋友口中,才發現他們也對她著墨的東南亞、香港、日本、沖繩等深感興趣,「原來我想召喚臺灣讀者重新思考的『邊界』這件事,也同時召喚了韓國讀者。」

定居首爾、經營Podcast《情熱韓半島》的自由記者吳珮如指出,從整體觀察而言,臺灣作品近年在韓數量增多、類型多元,「可以發現韓國人對臺灣的好奇度提高。除了對影視作品、旅遊小吃的好感,近年我們在國際的政治經濟地位提升,尤其2020年GDP成長率、2022年人均GDP臺灣都逆轉超越韓國(註),吸引了他們的注意。」但這些都只是引子,「臺灣作品本身是好的,才是更重要的原因。」

吳珮如認為,不用怕臺灣題材有隔閡,像《鬼地方》的彰化、《天橋上的魔術師》的中華商場,這些「很臺灣」的在地元素反而吸引韓國讀者,認為「這就是臺灣!」而林奕含《房思琪的失樂園》或劉梓潔、吳曉樂筆下中的女性處境,也呼應了韓國社會與閱讀需求。

與臺灣相似,韓國的翻譯書市場也以日本為最大宗。但近年韓國書市翻譯作品銷量下滑,韓方出版社除了挖掘本土作家,也想開發臺灣書籍、找尋新的內容。不過,熟悉臺灣的韓國中文翻譯人才有限,吳珮如轉述韓國編輯的說法:能精準翻譯臺灣文學的譯者「大約不到5人」,如金泰成等知名譯者都已預約滿檔,如何擴充翻譯人才庫,將是加速臺灣作品登韓的關鍵動力。●

首爾書展.臺灣館重磅登場》展前篇(下)韓國出版業的獨自與集體升級

即將於6月18日開展的首爾國際書展(SIBF)創辦於1954年,是韓國最大的圖書盛會,今年預計有19個國家、450多家出版社參展。和臺北國際書展一樣,首爾書展具有版權商談、讀者購書、作家講座活動等多功能屬性,由韓國出版協會(以下簡稱KPA)主辦。

論及規模,首爾書展去年約15萬參觀人次創新高,但遠低於今年2月臺北國際書展的57萬人次。在首爾江南區COEX會展中心舉辦的展場面積,也僅約臺北書展的六成大。

作為圖書產業的集體呈現,首爾書展反映了韓國出版界的多元和活力。在今年主題國臺灣館的代表作家及出版人浩浩蕩蕩出發前,讓我們先回顧一下,從臺灣書市所看見的韓國出版文化,是什麼樣的風貌?

➤速寫韓國出版產業輪廓

韓國主管出版的政府部門為文化體育觀光部(MCST,以下簡稱文體部),與出版產業相關的單位除了較為國際所知、以支持影視和動畫為主的韓國文化內容振興院(KOCCA),還有文體部轄下針對出版的韓國出版產業振興院(KPIPA)、以及針對漫畫的韓國漫畫振興院(KOMACON)等。

另外,每年以超過100億韓元(約新臺幣2.2億元)預算大力支持版權外譯的韓國文學翻譯院(LTI Korea),提供各國翻譯人才免費培訓、翻譯出版補助等,則是推廣韓書(K-Book)海外版權的最重要推手。

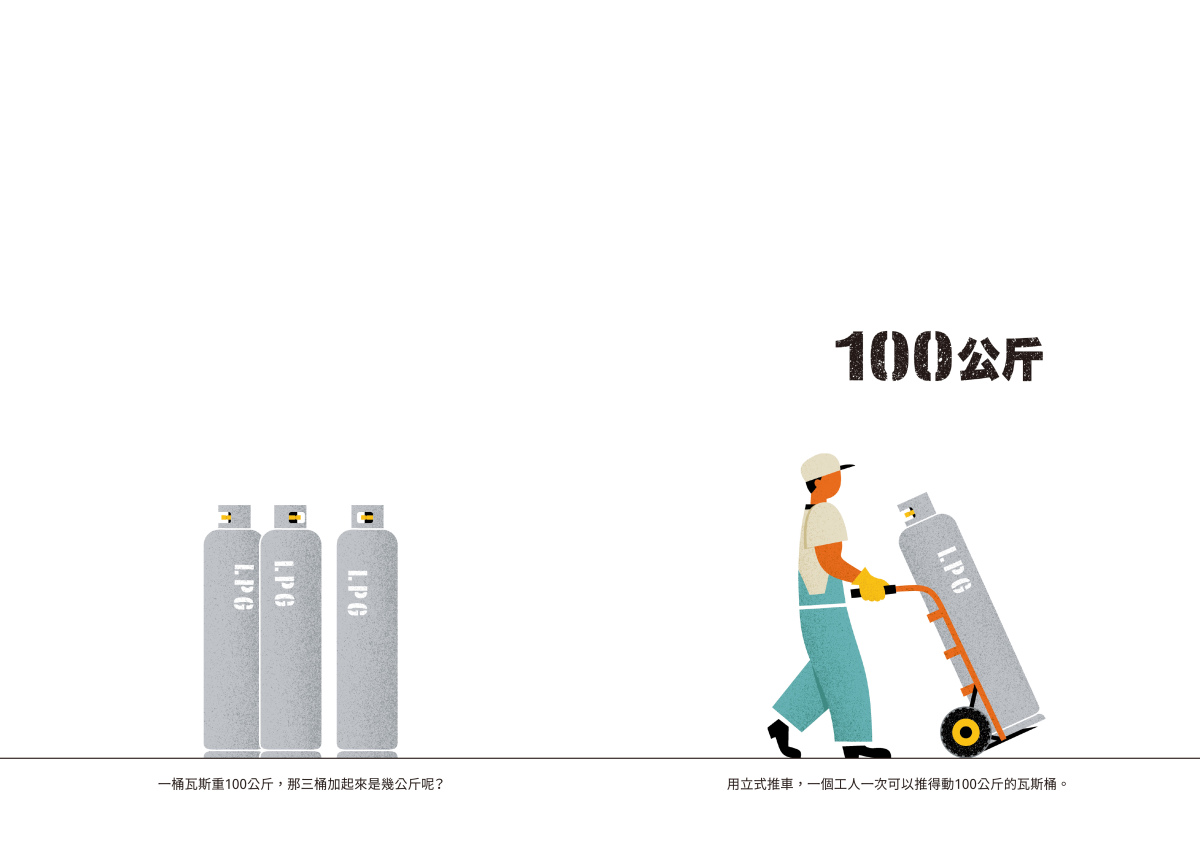

韓國人口5100萬,約為臺灣的2.2倍,根據KPA以韓國約5,900家出版社提供的資料,所發布的最新出版產量統計報告顯示,2024年韓國新書(含漫畫)出版量為6萬4,000種,遠高於臺灣2023年新書出版約3萬4,000種(實際申請ISBN數約5萬7,000種,皆不含漫畫)。但每本新書的平均印量僅約1,120本,平均定價19,526韓元(約新臺幣430元);若排除漫畫,平均定價則為20,788韓元(約新臺幣458元)。

另據KPIPA的最新調查,2023年韓國出版銷售額 為4兆7,565億韓元(約新臺幣1048.2億元),較前一年成長3.5%;從業人數約3萬4,000人。若減 去教科書、學習教材等,「一般書籍」的 銷售額則 為1兆5,949億韓元(約新臺幣351.5億元)。

同為東亞成熟的出版市場,韓國與臺灣有許多共同特性,包括中小型出版社居多,大型通路如教保文庫(Kyobo)書店、Yes 24網路書店主導書市,也同樣面臨閱讀率下降的全球共通困境,正努力尋求產業轉型、拓展外譯市場。

不過,韓國民間強大的公協會力量,是臺灣所遠不及的。譬如成立於1947年的KPA,至今已有近80年歷史,擁有811個包括出版社及協會的會員,在韓國出版界舉足輕重。KPA曾多次倡議出版公共議題,並成立韓國出版閱讀政策研究所,每年發表出版相關調查報告。

在紙本閱讀式微的大環境下,韓國各出版社無不積極舉辦讀書會、成立讀者俱樂部、建立網路社群,透過線上和實體活動凝聚讀者群。

定居首爾的自由記者吳珮如便深刻感受到他們比臺灣出版界「更活潑、彈性、天馬行空」的氛圍:大型出版社的行銷深具策略與規模,絕大多數的獨立書店也有強大動能,普遍藉由讀書會、工作坊或課程扎根讀者。許多書店主更同時從事獨立出版,建立了從出版、行銷、通路到經營讀者的完整模式。

韓國出版的蓬勃多元難以一概而論,但疫情後「療癒小說」(힐링 소설)崛起成一大現象(註) ,尤以《歡迎光臨夢境百貨》、《不便利的便利店》、《歡迎光臨休南洞的書店》等最具代表性。這些作品多由小型出版社出版,銷量破百萬且暢銷海外,也已引進臺灣。

韓國文學近年在國際上屢有斬獲,自2022年起,韓國連續3年有鄭寶拉《詛咒兔子》、朴相映《大都市的愛情法》(臺譯書名為《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》)、千明官《鯨魚》、黃晳暎《鐵道家族》等作品入圍國際布克獎,在英文書市也獲高度關注。去年(2024)韓江獲諾貝爾文學獎桂冠,則被視為K-Book進軍海外出版市場20年來的「成就巔峰」。(註)

➤韓國出版在臺灣,隨影視改編、網路圖文引進的潮流

臺灣書市迎接「韓流」,早年有三采引進《尋寶記》系列等韓國知識漫畫, 攻占小學生市場。大約自2011年圓神出版申京淑《請照顧我媽媽》、2012年麥田出版孔枝泳《熔爐》之後 ,臺灣 較密集譯介韓國文學作品,選書主要循著暢銷與影視改編話題。

2016年漫遊者出版社推出韓江《素食者》,副總編輯吳佳珍回顧,起初並非特別設定以 韓國文學為目標 。當時因為版代推薦,且本書在英國銷量不錯,她讀了簡體版後決定出版,結果在臺上市後隔月,《素食者》就獲得國際曼布克獎。吳佳珍說:「這是一個機緣。」

約莫那時起,韓國文學有了更高的國際能見度,「我們也開始參加首爾書展,感覺這是一個新的市場。」吳佳珍坦言:「韓國雖然 與我們社會、文化相近,但老實說,當初我們對市場的接受度並沒把握。」

2018年漫遊者引進《82年生的金智英》引爆熱潮,之後該公司持續譯介各類型韓國作品,包括文學作家金英夏、朴相映、李昭姈,以及廣義的網路小說(網漫改寫、或在網路平臺發表而後成書)和圖文書等。

政大臺文所副教授陳佩甄近日撰文指出,臺灣自2018年興起一波韓國文學出版與討論的高峰,至今形成五大主要類型:驚悚懸疑、社會議題、性別麻煩、女性科幻、歷史小說。

其中,驚悚科幻作品因影視改編而擴大了從純文學到類型小說的讀者群,女性主義與社會議題小說提供了兩地共感連結,歷史題材則與臺灣近10年的歷史小說熱潮匯流。而這些作品也反映了韓國這20年來,從創作到讀者的「年輕化、女性化」趨勢(註)。

KPIPA甫於4月發布的《2024年海外出版市場規模與進入策略研究》(해외출판시장 규모 및 진출전략조사 연구),就將2018年《82年生的金智英》在臺熱賣,視為K-Book開拓臺灣市場的一大里程碑。

這份研究總結K-Book在臺受歡迎的原因為:韓流文化的影響力、性別與社會議題與臺灣相似而易形成共鳴,以及多樣的類型介紹或影視改編的效應等。但整體而言,仍有很大的成長空間。

➤韓國知識界有多元的史觀,臺灣引進社科圖書視野不足

過去臺灣透過K-Pop而對韓國有了莫大的親近感,但作家阿潑深感這樣的認識仍太薄弱了。出版的引進也不足,譬如社科人文類目前僅有少數論及濟州四三事件、光州事件、性別議題的書,與韓國工運、環運的強大程度不成比例。

「他們對日本殖民時期、戰後民主化的歷程如何自我詮釋,很值得我們參考——但遺憾的是,我們對歷史很有共振感,兩地的社科出版人卻沒有足夠的交流。」莊瑞琳坦言自己不懂韓文,語言是最大障礙,但希望隨著韓國作家的國際能見度越來越高,這個限制會越來越小。

莊瑞琳猜測,首爾書展今年選擇臺灣作為主題國,或許還有一層未明說的意義:今年對臺、韓而言都是「終戰80周年」,「1945年同時改變了我們的命運,雖然首爾書展不以歷史的沉重感為號召,但我期待能藉這次參展,開啟一趟對韓國出版社的認識之旅。」

➤臺灣文學外譯,借鏡韓國走向世界

在雙邊交流下,臺灣作家在韓國書市的版圖正慢慢擴大中。雖然近年來,臺灣確實因半導體產業、防疫成效、地緣政治等因素而提高國際能見度,但莊瑞琳認為,與其歸因於大環境,不如回到書的世界,「因為臺灣作家有一定的成熟度了,從中生代到新生代作者能書寫的題材多元、複雜,都比過去進步非常多。」

她指出,房慧真在韓國並不知名,卻因《夜遊》書寫他們也關注的女性身體及成長經驗,而迅即有了譯介出版的機會。臺灣第一位獲得美國國家圖書獎這項大獎的,是曾「以百合小說為職志」的楊双子,而非我們更熟知的文學大家。或者李佳穎的《進烤箱的好日子》尚未拿下任何國際文學獎,海外版權卻已告捷連連,「在在證明了我們已累積夠多不一樣的作家,這些故事本身的節奏和題材可以說服跨國界的讀者,所以逐漸進入國際文學市場。」

當然,相較於剛由韓江奪得諾貝爾文學獎的韓國,臺灣文學進軍世界,還有很長的路要走。除了翻譯成本高、譯者人才缺乏等既有問題,莊瑞琳 認為我們對英文等國際出版生態的 了解也不夠多,在推廣外譯時, 無法更精準連結到當地出版者,而鄰近的韓國出版界,更是我們應該結盟的對象。

不過另一方面,走向世界卻不見得是作家必然背負的。將隨臺灣館參加首爾書展的作家吳明益,便對現在凡事強調「讓世界看見臺灣」的氛圍持保留態度,「做你自己,被看見很好,不被看見你的靈魂也還在。」

吳明益參與過20多次不同國家的文學活動,他認為亞洲國家普遍「對作家太過亦步亦趨」地接待。歐美的文學節往往報到之後,甚至連活動出席都不見得會有人提醒,他們把作家當成專業人士,而不是地位特殊的人看待。但在世界各地遇到熱情的讀者,還是讓吳明益深感自己很幸運能從事寫作這一行,也更覺得應該把這件事做好。不論作品去向哪裡,好好寫作——那就是作家的未來了。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量